ENQUETE

特集:201101 2010-2011年の都市・建築・言葉 アンケート<青井哲人

マイク・デイヴィス『スラムの惑星──都市貧困のグローバル化』

(酒井隆史監訳、篠原雅武・丸山里美訳、明石書店、2010)

この書物で象徴的な位置におかれた人物のひとりに、英国人建築家ジョン・ターナー(John Francis Charlewood Turner, 1927- )がいる。『Freedom to Build』『Housing by People』などの著作で知られるターナーだが、これら主著に邦訳がなく、日本では馴染みが薄い。「ターナーはペルーでの仕事のため一九五七年にイギリスを離れたが、そこでスクワッター住宅の建築に認められるクリエイティヴな才能に魅せられた」。こうした感性はB・ルドフスキー以来珍しいものではない。しかしターナーはスラムに見出される「自立、増築、自然発生的な都市化」こそが問題の「解決策」であるとし、世界銀行総裁ロバート・マクナマラとともにスラム的「生成」原理を公認する役割を担った。多大なコストが必要な公的住宅供給に代わって、70年代後半から彼らの看板的事業として広められたのはサイト・アンド・サービスと呼ばれる方式だ。インフラ整備済みの敷地を与え、家屋は自力建設させるのである。敷地に設備廻りのコア(+1室程度)を供給し、コア廻りに自力の増築を促す、コア・ハウジングという手法もある。しかし、デイヴィスは多くの報告を引用しながら、「セルフエイド」がスラムを改善しうるという言説がたぶんに神話であり幻想であると指摘する。自己組織化のような「生成」原理を称揚し、融資によりそれを支援するのだが、それは往々にして国家の福祉政策に依存するほかない貧困層を国家から切り離し、市場メカニズムに放り込んでしまう。

本書でデイヴィスが説く地球のスラム化とは、ネオリネベラルなグローバル経済に晒された第三世界において人口と富の配置が急速に再編成されつつある未曾有のプロセスのことだ。このプロセスは国家を骨抜きにし、「計画」原理を崩壊させ、人々を直接にグローバル経済に接続しようとする。デイヴィスは、こうしたネオリベラリズムと、ターナー流のアナキズムとの親和性を皮肉たっぷりに指摘しつつ、痛烈に批判する(「このうえもなく奇妙な」「知的融合」)。いかにもアナーキーでラディカルに響く「セルフエイド」の称賛は、むしろ資本主義あるいは帝国主義とすら結びつきうるのである。こうして本書は、「生成と計画」という従来繰り返し問われてきた古くて新しい問題の再考を(空前の巨大な現実を突きつけつつ)迫るのである。

-

- 『スラムの惑星──都市貧困のグローバル化』

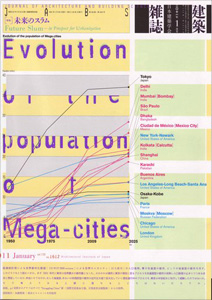

ところで、2010年で鮮烈な印象といえばもうひとつ、『建築雑誌』の各特集を是非あげたいが、その2011年1月号の特集「未来のスラム」は、『スラムの惑星』の衝撃が日本の文脈のどこにどのような深度で届きうるものかを示すうえできわめて要を得た内容となっている。同特集から二つの記事を紹介してみよう。

岡部明子の論文「第三の都市生態学」は、都市をめぐる生態学的思考の諸潮流を整理しつつ、「自然」や「生成」に関わる思考がすでにナイーブなレベルにとどまりえないことを説得的に示す。生態系中心主義的なディープエコロジストのラディカルな「無為」の思想は、メガシティの形成やスラムの膨張をある意味では「生成」原理の理想的な発露として肯定する最も反動的な思想と短絡しかねない。一方、人間中心主義的な「都市のなかの生態系」の保護は膨大なスラムを抱える第三世界では顧慮されえない。しかしながら、地球史に対する拮抗的な参加者としての人類といった水準を超えて、人間の営みこそが地球の生態系を決めるドミナントな因子になるという地質年代レベルの「人類世」の到来というヴィジョンを踏まえれば、これまでの人間中心主義と生態系中心主義の対立は終わり、両者は等号で結ばれると岡部はいう。「都市という生態系」があらためて可能性の地平として現われるが、ここで再び私たちはターナーの矛盾に差し戻されるのかもしれない。

「なぜ今東京にはスラムがないのか?」と題する渡辺俊一へのインタビューは、ほかでは読めない素朴な疑問への回答集といった趣きさえあり、きわめて含蓄深い。端的にいえば、日本の場合に「弱い都市計画」「弱い住宅政策」が市場メカニズムの力と(結果的に)うまく手を結び補い合うことで、スラムを解消しながら、インフラの整った広大かつ雑然たる都市生態系をつくってきた、その最も象徴的な作品が世界最大の都市圏人口を擁する東京であるということになる。

関連して同記事にない例をひとつあげると、たとえば関東大震災後の復興で政府は、バラック令と呼ばれた規制緩和によりバラック建設=「セルフエイド」を誘導し、23万棟が立ち上がったところでその軽い木造バラックを曳家で動かして区画整理を実行し、その後の個別更新で随時適法化させるという手順をとった。政府がインフォーマルな「生成」原理を近代都市計画に組み込んで駆使せざるをえなかったこと、そして市民もまた各自の利益最大化を図りながら大局的には「計画」に協力したこと、その双方が奇跡のような不思議な実績を生んだ(★1)。ヤミ市や盛り場にせよ、スプロール的宅地開発とその更新プロセスにせよ、「生成」と「計画」のあいだの複雑で曖昧な結託関係のドキュメントが今後数多く掘り起こされるだろう。

惑星のスラム化を突きつけるデイヴィスの主張からすれば、近代日本における弱い「計画」と市場の「生成」原理とのこの絶妙な関係はあまりにも特異で偶然の幸福であったようにも見えなくはない。しかし、こうした観点からの都市史研究や都市論の蓄積を持たないわれわれにまだ明確な判断などできない。それは今後の重要課題なのだ。もちろん、それが地球的な都市問題解決に有効な手がかりを提供する見通しがあるわけではない。ただ、ここで少なくとも提起しておきたいことが3つある。

ひとつは、日本都市史のドキュメント化・理論化の作業を通じて、「生成」と「計画」を対置して拮抗させるのではない見方を構築することだ(これは筆者にとっては自己批判でもある)。そもそも都市の形成にあずかる諸力の一つひとつは、あるレベルにおいて「生成」的に見えても、着目するレベルを変えればその「計画」性が浮き上がるといった両義的なものだ。また、都市にはその「生成」パタンに現われる「ネイチャー」があり、「計画」がそれに介入するという捉え方には限界がある。むしろ、「計画」原理が「ネイチャー」に基づいて組み立てられるだけでなく、計画による制限・誘導や切断・再編の経験もまたつねに「ネイチャー」の方に選択的に繰り込まれ、「ネイチャー」もまた不断に書き換えられたり、反復的に強化されたりするという捉え方が必要だ。それが、岡部論文が差し出す第三の都市生態学(都市という生態系の解明)のひとつの実践に近づく途だろう。

ふたつめは、このような都市論の構築は欧米とは異なる日本都市を扱う者に与えられた魅力的な課題だが、同時に、日本の特異性を強調しすぎないこと。日本ナショナリズムに、「生成」原理をこそわれわれのものだとする巧妙な転倒の構造が刻み込まれてきたことを思い出そう。エコロジカルな論理は、ちょっとした不徹底によって簡単にイデオロギー化する(★2)。だからこそ、「ネイチャー」は書き換え可能なアーカイブとして情報的に考察するのがよいだろうと思う。

最後に、70年代の知的状況の再検討。ターナーの『Freedom to Build』は1972年、『Housing by People』は1976年の著作だった。ターナーに限らず、70年代の「生成」原理や「セルフエイド」への世界的な舵取りの意味をできるだけ広い射程において捉え直す作業がなされるべきだろう。日本でいえば少なくとも同時代の『都市住宅』や少し後の『群居』などが関連する知的状況を凝縮している。ところで日本の70年代は貧困や雇用の問題がすでにおおむね解消し、日本企業が国際的地位を高めてゆくと同時に国内的にも企業主義が貫徹されてゆく時代だとされる。都市は企業と官僚機構により改造され、一方で住民運動や町並み保存が活発化した。それらすべてが建築家の前に現われた岐路でもあったと思う。

★1──田中傑『帝都復興と生活空間』(東京大学出版会、2006)、『すまいろん』2010年夏号・特集「動くすまい:流動的都市の原風景と未来」(住宅総合研究財団)を参照。

★2──ひとつの例をあげると、明治神宮造営をめぐる最近の研究で、林学者たちが、当時支配的だった境内林のイメージ(伊勢や日光のような人工のスギ林)を覆して、自然遷移による極相林としての常緑広葉樹林を主張したことについて、その生態学的論理がいまだ明確な核をもたなかった近代の神社神道に歓迎された可能性すらあることが指摘されはじめている。畔上直樹「戦前日本の神社風致論と明治天皇の『由緒』」(歴史学研究会編『由緒の比較史』青木書店、2010)