書評:今こそ生態学的批評性を!

- fig.1──アトリエ・ワン

『空間の響き/響きの空間』

- fig.2──『アトリエ・ワン・

フロム・ポスト・バブル・シティ』

このようなヒトを対象とする生態学的アプローチにおおむね共通しているのが、近代主義が主軸とした諸概念、つまり人間の自己意識とか人間精神の特権性といったものをなるべく低く見積もるという点なのだが★2、こうした方法を用いた結果、かえって妙に抽象的でのっぺりとした「人間一般」の生態しか見えてこない可能性が生じる。その理由のひとつとして考えられるのは、人間の活動、とりわけ社会的活動に含められるものの多くは余りにも複雑なので、知覚や行為といった観察可能な比較的単純な要素の分析によっては処理しきれないという問題である。同時に、学問の背後にあるイデオロギーに起因する問題もあるように思われる。こうした反近代主義的なアプローチは、かつてのロマン主義者たちが夢想したような、理想化された自然状態の人間を描き出す傾向が強い。自戒を込めて言うならば、現にそのような研究もかなりの割合で散見されるのが実情なのだ。

こうした現状を考えた際に考えずにはいられないのは、生態学的アプローチはヒト固有の複雑性に由来する、面倒臭さや煩わしさを度外視せずにどのように引き受けられるのか、という問題である。ここで面倒臭さという表現によって念頭に置いているのは、人間の自己意識・自らの固有性に対する意識に起因するさまざまな欲望や振る舞い、(ますます漠然とした表現で恐縮だが)そのような振る舞いにおいて押し出されてくる感触のことである。こうした面倒臭さこそがまさに個々人に人間らしい質感や凸凹を与えていて、そこを無視しては人間について何も有効な議論が作れない気もする。ヒトが生きられる環境・世界のデザインを考案するためには、人間の面倒臭さを引き受けたうえで、あたかも柔道で対戦相手の力を利用して自らの技を繰り出す時のように、それらを別のポジティヴな力に変換する必要があるはずだ。面倒臭さに対する見事な知性・受け身・技の繰り出し。こういったものが本書『空間の響き/響きの空間』には満ちている。

- fig.3──佐々木正人『レイアウトの法則

──アートとアフォーダンス』

(春秋社、2003)

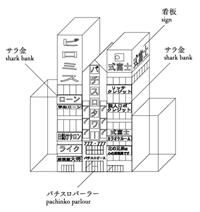

fig.4──パチンコカテドラル

今回の『空間の響き/響きの空間』では、このアトリエ・ワンのキーコンセプトである「環境ユニット」を土台とした理論が、より広範囲から取られた観察記録および実作によって明確にされている。先にも述べたように、そもそもこうした「小屋」や「環境ユニット」という概念自体、留学先のパリから戻った塚本氏によって、「トーキョー」の猥雑さに対する「読み方」を変えるために、おそらく当初は逆ギレ的直観によって生み出されたと予想されるのだが、こうしたコンセプトの正当性を、自身の観察に裏打ちされた生態学的観点から示しているのが本書だと言える。その意味で、25 頁からの69 頁までの一連のシークエンスはとりわけ重要に思われた。25 頁からの「虫採り」[fig.5]では、虫の好む環境を探すことこそが虫採りの核心であることが語られ、ヤーコプ・フォン・ユクスキュルやバーナード・ルドフスキーの議論を参照しつつ、生物多様性をモデルに現代都市を捉え直す可能性が提案されている。この文脈において「環境ユニット」は再定義される。「現代都市も近代主義を部分技術としては取り込みつつも、総体としてみれば近代主義では捉え切れない複雑な姿をしている。ならば、ルドフスキーからの展開として、生物多様性をモデルに、そこに登場する主体や環境の振る舞いを生態学的に捉えることができるのではないか。そういう直観から、建物として完結せずに周囲の土木的構築物と融合したり、都市生活の生態をひとつの建物によって切り取った、ハイブリッドで一体的な環境を『環境ユニット』と呼び始めたのだが、これはユクスキュルの『環世界』の都市空間への展開であり、生命的な秩序から都市空間を捉え、ひとつの建物が位置づけられている相互依存の網の広がりを取り出したものである」(27頁)。このような「環境ユニット」によって捉えられるのは、「都市の生態系を特徴づける傾向性」であり、この傾向性こそ都市が長い年月をかけて培った「知性」にほかならないと言われる。

- fig.5──虫採り(『空間の響き/響きの空間』より)

- fig.6──六本木交差点(『空間の響き/響きの空間』より)

実のところ、本書の功績は、そもそもこうした議論が成り立つための、ヒトの生態の「読み方」を実践してみせている点にある。まずは面倒臭くて複雑なヒトの生態をいったんユニットとして境界確定したうえで、構成要素(ヒト・環境・振る舞い)へと徹底的に解体することが肝要なのだ。本書の言葉を借りて言うならば、「そうすることによって、環境や習慣といった個には還元できない領域に、どうやったら個として関与していけるのかということを模索」(61頁)できるからである。この指摘は、建築に関わる人間はもちろんのこと、ヒトがより生きることのできる環境作りに参与したいすべての者にとって、極めて示唆的な見解である。本書は、こうした模索において建築の批評的知性が試されていると述べているが、まさにこの態度をこそ「生態学的批評性」と呼んでみたい。ヒトという生き物の面倒臭さのなかに可能性を読み取り、それを再配置すること。本書によって多くの人が生態学的な批評性に触れることを期待せずにはいられない。

註

★1──アラン・W・ウィッカー『生態学的心理学入門』(安藤延男訳、九州大学出版会、1994、1─7頁)。

★2──このような態度はすでにヘッケル自身に見出される。ヘッケルは、あらゆる有機物質に「心」があることを主張している。E・H・ヘッケル「綜合科学との関係における現代進化論について」(『ダーウィニズム論集』八杉龍一訳、岩波文庫、1994、特に138─139頁)。

★3──私見では、青木雄二は、今和次郎や赤瀬川原平など、極めて独自な生態観察と記録を行なった人物セリーのなかに含められる。青木の『ナニワ金融道』は、人間の顔のパターン化においても秀でているが、同時にどのような生態を持つ人間がどのような空間に生息するかに関して充実した図鑑にもなっている。たとえば風俗ビルの凝縮された内部空間やフラットでこちらに迫ってくるようなファサードは、コマ内の配置と大きさ、そしてスクリーン・トーンを使わずすべてを均質に書き込むという青木特有の表現方法によって見事に描写されている。

やなぎさわ・たみ

1973年生。南山大学人文学部准教授。哲学、生態学的観点からの人工物(アート、宗教)研究。編著書=『ディスポジション──配置としての世界』(現代企画室、2008)。論文=「宗教的経験と行為の動機付け──経験科学に基づく宗教研究の可能性」「キリスト教から読む大野一雄──魚釣りとしての人間」「地続きの思想──中井久夫、木村敏」など。

http://www.liv-well.org/index.php