50年後の東京──Struggling Cities展が示すこと

マルコ・ポーロが伝えたアジアの"理想都市"

辻村慶人──僕は展示を見ていないので、カタログを見せていただいた印象ということになりますが、はじめに補足しておくと、当初はメタボリズムを紹介する企画をやりたいという話があって、でもただメタボリズムを再評価するような展覧会をいまやっても現代的な意味を見いだすことが難しそうという日埜さんの判断で、ここでは都市計画そのものを振り返ろうという主旨にまで広がったと。これからの都市にとって都市計画がどのような可能性があるのか、もしくはないのかを歴史的に振り返って検証していこうという展覧会だと思います。まずはじめの第一部「History of Ideal City」では、中国における13世紀の都市計画の紹介からはじまっています。これは世界最古の都市計画というわけではないですよね。

日埜直彦──この展覧会企画の出発点はメタボリズムでした。しかし国際交流基金という日本文化を紹介する政府関連の組織がメタボリズムの展覧会を巡回させれば、おたくでもメタボリズムやれば良いですよ、という意味で多かれ少なかれ受け止められるでしょう。僕はそれは単純に間違っていると思ったわけです。メタボリズムの提案をいま実現しても意味をなさない。問題はすでに変化しているし複雑になっています。そこでひとひねりして、都市を計画する歴史の系譜に、メタボリズムだけでなく1960年代に日本の建築家が提案した都市プロジェクトを位置づけ、その結果を検証しつつ、現代的な都市の有り様について問題提起する展覧会を組み立ててみました。具体的には、世界中で行なわれた近代の都市計画と、その先鋭的な一群のケーススタディとしての60年代の実現しなかった都市プロジェクト、そして実現した世界各地の都市計画、そこから見えてくる近代の都市計画の現実を踏まえ、東京を軸に現代都市への着眼点を示すという趣向です。

それで都市計画についてですが、単に効率的な都市建設の例としてはもっと古い例もあります。しかしとりわけ世界観が都市の構造に反映され表現されているという意味で、大都──現在の北京の原型ですが──、これは世界史的に意味を持つもっとも早い例と言って良いでしょう。縦横の道路による中国の都市の形式、条坊制といいますが、それに則った都市です。この形式自体は大都よりもっと前からあり、例えば平城京とか平安京にそれが伝播してたりするわけですが。

- 大都(左)とパルマノヴァ(右)のプランと衛星写真など

辻村──長安より前の時代ですか。

日埜──長安あたりで完成したと言って良いでしょうね。ただここで大都を取り上げているのは、これがマルコ・ポーロの『東方見聞録』で相当克明にヨーロッパに紹介され、きわめて具体的に世界史のなかに登場しているからです。そういう意味で世界史に登場した理想都市の計画としてもっとも早いというわけです。

辻村──『東方見聞録』を読んで、それに影響を受けたスカモッツィがイタリアで都市を計画したということですか。

日埜──読んだかどうかはわかりません。展覧会でもそう断言してるわけじゃないのですが、もしそうだったら面白い。少なくともスカモッツィらが生きたルネサンス期のヴェネツィアやフィレンツェには『東方見聞録』の写本があったことが知られています。都市の問題は基本的に西欧中心的な視野で考えられがちなんですが、どうもアジアには別の都市の歴史があり、しかもより古くからの伝統がある。

辻村──完全コピーではなく、キリスト教の世界観による都市計画ですね。

日埜──マルコ・ポーロはヴェネツィアの商人で、スカモッツィはそこより少し西のヴィチェンツァの出身です。都市というのは川や山、港など自然に沿って成立し形成されてきました。そういう都市しか知らなかった文化にとって、マルコ・ポーロが報告する遠い東の国の都市の整然とした営みはまさに東洋の神秘でしょう。自らの意思で計画された都市という可能性は大きな刺激になったかもしれない。

辻村──グローバリゼーションですね。

日埜──ヴェニスの商人の活動によって13世紀にすでに世界はグローバライズし始めていた。中国の地方の文物をあれほど詳細にマルコ・ポーロが書くのは単に物珍しいからではなく交易の意思があってのことです。そうして世界はつながりはじめていた。スカモッツィはパラーディオという建築家の弟子で著書もあり、ルネサンスの理念普及に大きく寄与しました。ルネサンス期には理想的な都市に関するさまざまな提案があります。それが『東方見聞録』と関係あるかどうかはともかく、その具体化した例がスカモッツィが計画したパルマノヴァでした。幾何学的な形はいまもきれいに残っています。大都が中華的世界観を反映しているのに対し、キリスト教的世界観を反映していると言っていいでしょう。

《空中都市》のリアリティ

辻村──日本の1960年代はオリンピックも控えて、いまの中国のように都市化していきます。それで第二部「Ambitious Urban Projects in Japan」で紹介されている一連の丹下健三〜メタボリズム〜磯崎新による都市のヴィジョンが示されるわけです。第一部の最後で、20世紀の都市計画としてル・コルビュジエの《ヴォワザン計画》が紹介されていますが、彼らは、ル・コルビュジエに影響を受けているようですね。

日埜──ル・コルビュジエの《ヴォワザン計画》のような計画が出てくる背景には、19世紀に形成されたパリが近代の社会システムに順応できていなかったことがあります。近代の理想、例えば平等の実現のため、中心のない規則的な都市が描かれました。以上三つの理想都市の例を見ればわかるとおり、理想都市とはその時代の世界観を自分たちが住んでいる環境自体に投影して現実化しようとしたものです。ル・コルビュジェは古い世界観でできたパリを新しい世界観でできた都市につくりかえるべきだと考えたんですね。その意味で1920年代にル・コルビュジエが取り組んだパリと60年代に丹下健三が取り組んだ東京の問題は相似です。ル・コルビュジエのように東京の市街地をつぶすというわけにもいかず、海の上に新都心が伸びていきます。丹下は古い東京にはおさまらない東京の未来を東京湾に投影したわけです。展示では60年代の新聞のスクラップを大量に集めて当時の世相を示していますが、1,000万都市東京の膨張や都市問題に対する危機感は社会全体にありました。そういう圧力を背景として、60年代の丹下の提案、メタボリストの提案、磯崎の提案があったわけです。

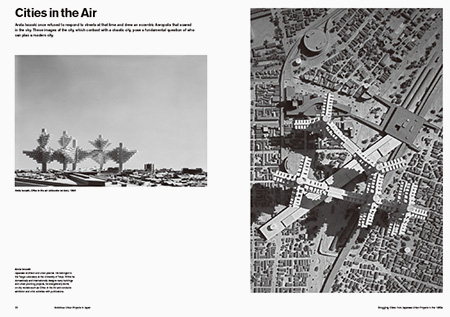

辻村──磯崎新の《空中都市》は、街の中にあの棒状の建物を刺しただけの、かなり乱暴なものに見えますね。

日埜──ある意味そうですが、この三つの提案はどれも乱暴といえば乱暴じゃないですかね。こうまで野心的な提案がそのまま実現するとは当人も思っていませんでしたし、その意味で未来都市に向けた思考実験のようなプロジェクトでしょう。三者の提案はしかしよく見てみると微妙に態度のグラデーションがあります。

丹下健三にとって、《東京計画1960》は実現せずとも本来こうなるべきだという案だったと思います。メタボリストもその危機感をバネに未来の東京像を描き出そうとしている。これに対して磯崎の提案はむしろ、こういうかたちでしかインパクトが与えられないヌエのような都市、という認識が根本にある。無計画に繁茂してこんがらがった東京に対して、どうやったら都市と関われるのかということのほうが問題で、ある意味ではいままでのやり方の無力感とともに、この"顔ナシの都市"にどうやったら姿を与えられるか、そういうことを考えている。この空中都市が機能するかとか、経済的に成り立つかとかが念頭にあったとは思えない。

辻村──紹介されている三つのなかで、いま日埜さんが計画自体を評価するとしたら磯崎新の《空中都市》ですか。

日埜──最初にお話しした今回の展覧会をなぜ素直にメタボリズム展にしなかったかということとも関係しますが、ざっと10年かけて50カ国、15万人ほどの目に触れる巡回展です。

三つ取り上げている都市プロジェクトはすべて半世紀前のもので、ようするに21世紀とは歴史的な断絶がある。それでもかろうじて磯崎さんの"このどうしようもない都市を前にどうしたらいいんだ?"というこの問いにはリアリティがあると思います。

上海での展覧会にあわせて行なわれたシンポジウムで磯崎さんは、こういった提案はモデルとしてインスピレーションを与えること自体が大切なんだ、とおっしゃってました。現状を刺激する批評的原型になるものという意味ですね。その意味でル・コルビュジエの《ヴォワザン計画》は丹下健三にとってモデルだったし、日本での60年代の提案もモデルにはなりうるでしょう。この提案を応用するということではないのだけれど、イマジネーションを刺激し構想力を支える杖にはなる。

- 丹下健三《東京計画1960》

- 世界デザイン会議で配布された『Metabolism / 1960』(左)と菊竹清訓《塔状都市》(右)

- 磯崎新《空中都市》

刷り込まれた"良い都市"

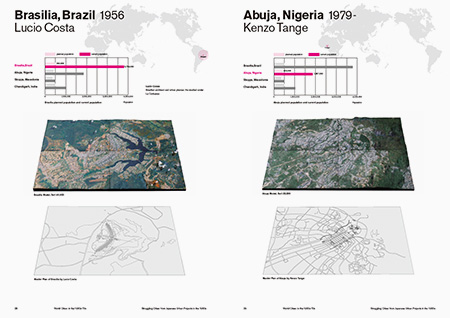

辻村──第三部「World Cities: in the 1960s-70s」では、ルシオ・コスタのブラジリア、丹下さんのアブジャなどの例があります。実際につくられたものです。これらについて、展覧会では、ほとんどが失敗だったといっているんですよね。

日埜──成功とか失敗とか以前に、それは実際目の前にある現実です。都市の新しい姿を提案した計画図と、人工衛星から都市を計測して得た3Dのデータをそのまま三次元プリンタで出力したデジタルジオラマを並べて展示しています。見比べれば計画と現実が異なることは誰が見てもわかる。単に理想と実際の落差ということでなく、どうしてことごとくこうなるのか、そこには都市をつくることの本質的な問題が現われていると思います。

辻村──例えばこのルシオ・コスタのブラジリアだと、そのギャップはどういうところに見られますか。

日埜──ブラジリアというと、飛行機の形のマスタープランが有名で、絵柄はきれいだけど非人間的な都市とか批判されます。しかしじつはそこが問題ではない。デジタルジオラマを見るとわかりますが、この飛行機の部分はブラジリアのほんの一部でしかない。ブラジリア建設中にできたドヤ街みたいなものが膨張していき、飛行機みたいな部分は周辺のスラムや住宅地開発に飲み込まれています。人口だけ見ても、そもそも50万人の計画人口が、現在その10倍近いわけでそうなるのも当然でしょう。計画が持続性を失い無定形な都市に埋没する、こうした事例が世界中にあります。都市を計画するということについて磯崎さんが抱え込んだ困難と同じ困難がここに表われていると言っても良いでしょう。

-

- ブラジリア(左)とアブジャ(右)のジオラマ写真とマスタープラン

日埜──これを計画したのは《ヴォワザン計画》をやったル・コルビュジエですが、彼はチャンディガールに着いて最初に、非常にプリミティブな生活、例えば皆が外で寝ていることに率直に驚いています。こんなところで俺はなにができるのかと頭を抱えたかもしれない。しかし最終的にはその場の風土と生活文化をすくいあげた計画をつくり、大きなスケールから細かいスケールに至る多層的なデザインをしました。彼自身がずっとインドにいるわけにいかないから、マクスウェル・フライのような建築家を張り付かせ、あるいは現地のインド人を計画者として育て、持続的な関係をつくっていきます。

辻村──この計画は、そうした人々に引き継がれているのですか。

日埜──ル・コルビュジエが直接計画した部分は、現在のチャンディガールの半分以下です。その計画を引き継ぎ、伸ばして行く人たちがいた。インドの他の街のようにべらぼうに高密度というわけではなく、適度な緑、オープンスペースがあって、メリハリある交通計画が行き届いている。ガンディーナガルという別のインドの都市がここで働いたインド人により計画され、チャンディガールにかなり似た計画がそこに引き継がれました。よっぽど良いと思ったんでしょうね。

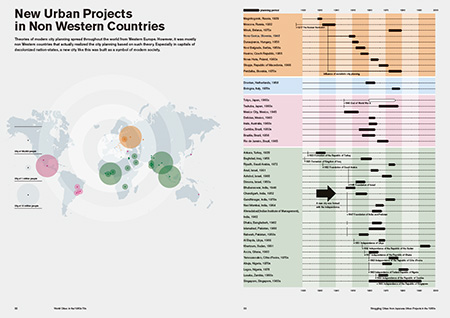

近代の都市計画の指針をまとめたCIAM(近代建築国際会議)という会議がありました。参加者は基本的にヨーロッパの建築家、都市計画家ですが、その指針による都市計画が実現した場所は、じつはほとんどがヨーロッパではなく、植民地が独立して国民国家になる地域です。明治時代に鹿鳴館という建物がありましたが、あれは日本も欧米列強と並ぶ立派な国家であるとアピールするものです。それと同じように、立派な近代的国家であることの証拠として近代的な都市計画に則った都市づくりが、植民地から独立して成立した国民国家で実行されるという格好があったわけです。

結局こうした近代的な都市計画は、単に合理的な必要においてなされたわけではなく、地政学的かつ近現代史的な、非対称な構図のなかで実行されています。普遍的な原理であるかのように見える近代都市計画は、そもそもそういうものです。そしてそれが必ずしも計画通りにはいかない。ここで考えなくてはならないことはいろいろあります。例えば都市というのは根本的にローカルな多様性がある。各々の歴史、各々の気候、そうしたものを反映しつつ、生活文化と対応した物質的文化として結実しているのが都市です。こういうところに、多かれ少なかれ定型的な近代の都市計画が降ってきた。まあ、近代化すれば自動車が走りますのでなんらかいままでとは違う都市の仕組みが必要なのは誰でもわかるし、近代の都市計画がその答えだと考えたのは当然でしょうが、しかしそれで損なわれる都市の多様性があった。

そうした多様性の重要さは皆がわかっていることでしょうが、それでも地球上で都市化が急速に進行している後進国ではいまでも、立派な都市にならなくちゃと思っている。そのときにどういうものを都市の目指すべき目標としてイメージしているか、本当は違うあり方を模索することもできるはずなのに、刷り込まれたイメージはなかなか払拭されていないのではないか。こういうことは不毛です。理想都市の一種としての近代の都市計画は、実際には単純に一枚岩の抽象的な形式だけのものではありませんが、しかしその根本にあった都市のイメージは更新されなくてはいけないのではないかと思います。もっと多様なものを包含したハイブリッドさ、いい加減なものも先端的なものも飲み込むようなフレキシブルさ、多中心でつぎはぎだらけでも機能的であるようなパッチワーク性、そういう都市があるはずじゃないか。そう考えてみると東京のことが自然に頭に浮かびます。

-

- 実現した都市計画の分布図と年表

世界最大の都市「東京」

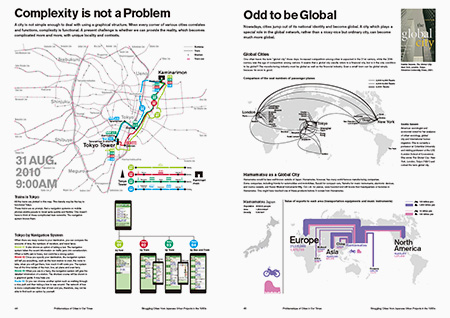

辻村──最後にいまの東京を見てみようというのが第四部「Problematique of Cities in Our Times」ですね。世界で一番人口のある都市で場当たり的なんだけど、便利でなにも困らない!

日埜──欧米の都市のスタンダードから見るとエキゾチックで、カオス的都市なんて言われますが、しかし実際にわれわれが普通に暮らしていてここが世界最大の都市だなんてこと思わないでしょう。新聞のスクラップが都市問題を盛んに取り上げていた60年代の倍の人口がいまの東京で生活していますが、都市問題ってそんなに意識されていない。

辻村──それは、西洋の建築的意図のもとに計画された都市と違うのでしょうか。

日埜──例えば、ル・コルビュジエの計画や丹下さんの計画は言ってみれば優等生的なところがあるんですよね。正しさを旗印に社会をリードして、結果としてみんなハッピーになれるはずというような。しかしどうもそういう論理を拒否して東京はできているように思える。むしろ、計画的にことは進まなかったけれど気がついたらなんとかなってたという感じ。もちろん見えていないところで、がんばっている人はいます。展示のなかに地下鉄の話が出てきますが、地下鉄をつくっている人たちはすごくシリアスに交通インフラについて考えてます。日米安保体制というか55年体制下で、安定した政治状況があり、インフラについては計画が粛々と遂行されました。そのことなくしていまの東京の機能性はありえませんが、しかしそんなことを意識せず都市生活は営まれている。結局都市の全体像をどうにかしようと考えている人はどこにもいないが、それでどうにかなる。これは建築家が野心的提案を行なっていた半世紀前を考えるとある種アイロニカルな現実です。あんなに新聞を騒がせていた都市問題が、さしたる抜本的解決もなく、しかも人口は倍に増えて、しかしそんなに問題になっていない。これはどういうことなのか(笑)。

-

- 東京の路線図と検索システム

以上、すべて展覧会カタログより

日埜──各々が各々の立場で都市について考え提案したり実践したりする。そのことを意味ないと言ってるわけではないのです。もちろん。だけどなんらかの構想がトップダウンに推進され東京がドラスティックに変わる、そんなことを期待するのはあまりプラクティカルでないし、かつ、それはもしかしたら望ましいことでもないのかもしれません。

辻村──日埜さんは60年代にこのような提案をした世代よりもしらけているということですか。

日埜──もしかしたら、そうかもしれませんね(笑)。しかし60年代に提案を見せられた人もしらけていたかもしれない。丹下健三の上司であり庇護者でもあった当時の建築界のボス、岸田日出刀は丹下が提案に取り組んでいたのを横目に、どうせ実現するわけでもないのにそんなことやってる場合かと冷淡だったらしい。

そもそも成熟した都市は誰か一人がどうこうするものじゃない。と言って、民主主義的につくられるものでもないと思いますが。例えて言うなら、辻村さんが編集される雑誌みたいなもので、書籍は一人で書けるけど、一人で書いたら雑誌にはたぶんならない。違う視点、違うベクトル、そんなものが同居してこその都市ですよね。異質な部分が縫い合わされ重ね合わされて、いわばパッチワーク状に東京はできているし、それは雑誌に少し似た意味ですごく良いことだと思うのです。理屈としては、結局それがフレキシブルで冗長性のある都市組織を形成しているから、とかまぁなんとでも言えますが、しかしたぶんそんな難しい理屈じゃないはず。僕はそう思います。

スタイルではなく、個性を都市へ

辻村──日埜さんの都市でのご自身のプロジェクトにおける建築家としてのスタンスはいかがでしょうか。visvimの店舗に建築家が関わっているとは知りませんでした。このブランドに注目する人がいても、あの店舗を建築的に見る人はあまりいないですよね。visvimをやろうと思ったのはどうしてですか。

日埜──だいぶ話のスケールが違うのでうまくつながるかわかりませんが、結局それは彼らが空間に求めていることと僕が関心あることがちゃんとかみ合っているからでしょうね。彼らは僕が設計したあるギャラリーを見て、ああいうふうにモノと対峙できる場所が欲しいと言うわけです。F.I.L.(visvimの店舗)に限らず、僕が関わることの多いギャラリーの設計でも、僕が意識しているのは「モノと出会う空間」ということです。すごく単純なことですが、普通のお店はそうなっていない。いろいろなフックで目を惹き、ようするに商品がずらっと並ぶ。それはそれで必要なんだろうけど、ある場合にはそれは邪魔だと思う。ときどきミニマルな空間とか言われますけど、スタイルとかでなにかアピールすることには心底興味がなくて、ちゃんと自分と対象の関係を定位させたい。

辻村──なるほど。素人から見ると、あの店はただの白い箱に見えます(笑)。でも、いまの話を聞いていて思うのが、不思議とvisvimの店はどこにどんな商品があったかはっきり思い出すことができるんですよね。それはほかのブランドの店にはない感覚です。

日埜──急に人気が出てきた頃、Nikeの偉い方が覗きにこられて、こんな店ありえないとなぜか怒っていたそうです。詳しく聞かなかったけれど、どうもお店ってもっとちゃんとしたものだろうってことみたいなんですが、そのちゃんとしたものってたぶん僕はどこか袋小路みたいなもんにとらわれているんじゃないかと思うんです。こっちはこれでちゃんとうまくいってるからどうでも良いんですが。

- F.I.L. 金沢店

辻村──日埜さんはvisvimの商品を見たときにどう思ったわけですか。彼らのやっていることとは具体的にどういうことなんでしょう。

日埜──まあ、本当につくりたいものをつくってますね。無理がない感じがします。彼らの好きな靴なり服があって、いまできる技術や素材でそれをディベロップする。その果てにいろんな意味で全然違う水準に行こうとしています。僕はそれに対してちゃんと向き合える場所をつくる。そのことと関係ないことはいらない。それがお店の本来の姿だし、そういう場を的確につくりたい。

辻村──これからの東京はそういう考え方の人が多くなっていくと思いますね。たとえば、APEとvisvimが東京の象徴的なストリートブランドとしてありますよね。APEは90年代的で、普通のTシャツにポップな絵が描いてある。これはわかりやすいスタイル。一方で、visvimはオーソドックスなデザインのものしかつくっていないけど、機能性はものすごい。後者のほうが断然いまの東京らしいというか、先を行ってる気がする。単なる飾りではなく、体を守るとか快適性への配慮があって、そういうことはCHANELやLouis Vuittonですらやらないですよね。

日埜──たしかに東京らしいと思うし、日本をベースにやる以上当然それを強みにしますよね。モードブランドって前提としてあるショーアップする社会があるけど、visvimはやはりそこで東京らしいと思います。ヒエラルキーのある社会も僕は面白いと思うけど、東京ってもっと高いものも低いものも隣り合っているのが自然で、各々勝手に好きなものをピックアップしてる街でしょう。

辻村──露骨に有名人に着せたりもしないですよね。セールス的にやらないといけないことはいくらかやってはいるけれども、visvimはそのやり方は繊細ですよね。

日埜──マネキンも使わないし、ショーもキャットウォークはしないし、スタイルブックみたいなものもつくらない。お店では靴はただ靴が置いてあるだけだし、服は吊るしのみ。これはまあ特に理由なく最初からそうしてたんだけど、考えたらかなり変わってるでしょうね。

でも、F.I.L.について言うと、東京はジャンクなものもピカピカしたものもあるけど正しいものがなにひとつないところで、だからああいうエアポケットのようなスペースが自立する。でも同じことをやるとパリだとミニマルに見えるかもしれません。そうでなくとも"日本的スタイル"に見えてしまうでしょう。街の中であるスペースができたときにどういうふうに見えるのかは建築だけで決まることではなく、まず先に街があることですから。あんまり小ワザでつくり込むとそういうデリケートさはなくなり、そのスタイルで押す限りあれこれ詰め込まれてるけど結局どこにあっても良いスペースになってしまう。それはつまらない。ある都市の中で、ある個性的な空気を抱え込んだ場を、正確につくりたいと思っています。

都市の妄想力

辻村──『OK FRED』は、大学生のときにつくりはじめて、卒業時に創刊号として発売しました。だから、本当に学生新聞のようなものです。昔は、自分の友達とかまわりの人がやっているおもしろいけどあまり雑誌には載らないものを好きに取り上げていました。でもいまは、もう少しコンセプチュアルに......。今度の『TOO MUCH』という雑誌は「都市」についての雑誌にしたいんです。

日埜──さきほどの話じゃないですが、なぜ書籍ではなく雑誌なのですか。

辻村──例えば日埜さんの作品集をつくるとなると、日埜さんと毎日のように会って、研究して、世界で一番日埜直彦について書かれている書籍にします。けれど、僕はそういうことができる性格ではないと思っていたのかどうかはっきりしないけれど、結果的に体が勝手にそうなっていました。

日埜──都市を丸ごと一人で決めるようなやりかたが書籍的だとしたら、むしろ勝手にそれぞれが場当たり的にやっていたり、すでにあるなにかをきっかけにして企画がでてくる感じって雑誌っぽいですね。

辻村──そうですね。どこか不真面目なんですよね。一生付き合いきれないみたいな。今度はなぜ都市かというと、東京が変わるという希望をすごく持つようになったからなんです。

日埜──変わるというのは良いほうにですか。

辻村──良いほうに。感覚としてなんですが、いまのように経済は良くない、少子化で人口が減る、ますます保守的になる......となるといままでと同じやり方を続けていては社会が破綻してしまいますよね。

これは勝手な仮説ですけど、本田宗一郎みたいな人もいまの日本にはいない。そういう人が必要とされていないのかもしれない。みんなすでにあるもので食っていこうと考えている。いままでの遺産で生きていこうと。そうやって日本はどんどんダメになっていくと思うのです。活気を取り戻そうというときに、いくつかやり方はあると思いますけどそのなかのひとつに移民の受け入れがあります。僕は移民にすごく希望を持っているのです。移民は、戦後の日本のようなエネルギーを持ってきてくれるんです。そのなかに本田宗一郎みたいな人もいる。日本人とそういう人たちが混ざり合って欲しいです。

日埜──新しい血が必要ってことですか。

辻村──そうです。都市ってそうやって変わっていくものだと思うのです。僕はいまの東京を見てそんな妄想をしています。他の都市でも同じようにそんな妄想をしている人がいると思います。それを人に話すと、そんな楽しいようにはいかないとか、日本は移民なんか入れないとか言われるのですが(笑)。

日埜──でも入れるのかもしれないですよ。例えば福祉をやる人がいないとか。将来的に必要ではないかという話はいまでもありますよね。パリには、アフリカとかベトナムとか中国とかから、ものすごい数の移民がいますよね。そこでなにが起こっているかというと、都市がバラバラになっていくというか、たとえば18区とか街歩いてるのがアフリカ移民ばっかりですごく楽しい。いわゆるパリとはかけ離れたすごい場所になっている。

辻村──やっぱり東京もそうなると思うんです。そんなに急に皆が手をつないでとはいかない。やっぱり差別の問題とかが生じてくると思う。だけど僕はそこに東京が変わっていけるきっかけがあると希望を持っているのです。

日埜──いまでも六本木の飲食店は、日本人の従業員のほうが少ないんじゃないですか。

辻村──こないだ六本木の吉野家に行ったら、客も従業員もみんな中国人でずっと中国語で会話してるんですよ。そういうのを見るとうれしくなります。

日埜──それはわかります。

辻村──そういう延長で東京が楽しくなるんだと思う。黒人がお寿司握っていたり......。そうするとさまざまな価値観が生まれてきて、うつ病がなくなったり......(笑)。

日埜──本当に?(笑) 駄目でもいいじゃんみたいないろいろな生き方が生まれてくるっていうことですか。意外と単純にヴォリュームの問題かもしれない。いま東京にいる外国人の数が10倍になったら、やはり変わると思う。

辻村──そうですよね。経済的に発展した国は移民を受け入れていますよね。

日埜──発展とか言うより、そのほうが人件費が安いからね。日本の工事現場にも結構いますよ。鉄筋曲げてたり、ペンキ屋さんだったり。すでにびっくりするぐらいいるかもしれない。僕らがよく知らないだけというか、無意識に一種の棲み分けをしてるのかもしれない。本当は全体なんか見えていないんだけど平気で無意識にマスキングして生活しているってのも東京の生理かもしれない。

- 辻村氏(左)、日埜氏(右)

イメージではなく、日本人が感じている東京を

辻村──『TOO MUCH』は、東京でつくっていることを見せたいんです。東京の雑誌って日本語で、日本人が読むためにあるじゃないですか。『メトロポリス』のような外国人コミュニティのための英語の雑誌もありますけど、そうじゃなくて、日本の社会で起きていることを日本人の目線で発信して、外国に住んでいる人に読んでもらいたいです。だから次に考えている東京特集では、"日本人が感じている東京"のガイドブックをつくりたいと思って、なるべくわかりやすく、ベタに秋葉原なんかを、日本人がどのように考えているかを案内しようと思っています。

今回の展覧会は、海外で見せることを目的としていますが、外国人の研究者によってつくられたものではないですよね。とくに滝野川とか京島を解説しているあたりに顕著ですが、観光地ではない街として日本人の視点で東京を研究し、それをただ英語にするだけではなくて海外へ向けてきちんと見せようとする意識がはじめからあります。

日埜──それはそうです。彼らが知らない場所が東京にはたくさんある。

辻村──日本の文脈がよくわからない外国人に向けているところが、すごくためになると思いました。でも、さすがに滝野川なんて渋い地名は僕からはでてこないんですよ。

日埜──普通はでてこないでしょうね。外国に住んでるどころか東京に住んでいても、たまたまこの近隣に住んでいなければ知らないでしょう。自慢じゃないですが僕はある時期にものすごく散歩していました。滝野川はそのなかでも気になる場所で、いろいろ調べると面白い。それはともかく、この模型は本当は3次元で見てもらいたいです。写真になると二次元で航空写真みたいなものですが、実物は地形とか街のデコボコ感とかが感じられて全然違います。この写真では似て見えてしまう滝野川と京島の違いがはっきりと見える。

- 西新宿、滝野川、京島、成城、澁谷、銀座の模型写真

辻村──日埜さんが、これほど滝野川に興味をもっているのはなぜですか。

日埜──下町(京島)と山の手(成城)ってみんな知っているじゃないですか。対比もしやすいし。でも、どうも直感的に二項対立は良くない。思考停止しちゃう。三つ目があるとどんどんズレていける。ともかく、東京の北と南、滝野川とか中延あたりに独特のエリアがある、これは本当です。

辻村──ばっと見、滝野川は地図で見ると下町と同じように見えますけど。

日埜──実際に行ったら違います。ここは郊外の原型じゃないかと僕は思う。たとえば国分寺の郊外の感じは、どこか滝野川とつながってる。京島は違いますし、山の手の世田谷とも違う。国分寺ができたのは滝野川がいまのようになるもっとあとの時代ですけど、農家の人が畑を少しずつつぶして蚕食的に住宅地をつくる、そんなふうに郊外化した場所です。郊外って団地とかニュータウンとかをイメージしますが、面積的に見るとそういうところは限定的で、畑地から都市計画をかいくぐりつつ形成された住宅地のほうがぜんぜん多い。

辻村──僕が東京にでてきてはじめて住んだ練馬区とかあのへんもそうか。

日埜──練馬も練馬大根とかいうでしょ。もともと農地ですよ。

辻村──大きな敷地に無理矢理アパート建てたみたいなところに住んでいました。

日埜──昔、庭先木賃という言い方があって、庭先にアパートをつくったり、畑につくったり。いまだってちょっと見ればそういう経緯でできたアパートだってわかるものがいっぱいあるじゃないですか。

辻村──郊外の一番古い例が滝野川と言うことですか。

日埜──ぼくの考えではそうですね。そんなに力説するほどのことじゃないんですけど、京島とは違う。京島はなんだかんだ言って下町です。滝野川にはかつて国の出先機関、例えば林業試験場や醸造試験場がありました。そんなものをつくるぐらい東京の周縁だったのです。すぐ北の王子には大規模な軍事工場がありましたが、それも同じ意味合いだと思います。大袈裟に言うと、滝野川は日本の近代化を担った場所で、滝野川の住民は近代化を担った労働者だった。

格差をキャラクターの違いとみなす

辻村──上海展のオープニングに行かれていたそうですが、反応はいかがでしたか。

日埜──普通の人にとって建築とか都市の展覧会は基本的につまらないと思うのです。日常と乖離しているから、例えば塔状都市の模型を見ても普通なんとも言い難いですよね。そんななかで普通の人のリアクションが面白かったのは、最後、第四部に用意したシールを貼るテーブルの展示でした。テーブルに上海の地図が敷いてあって、自分の好きな場所、嫌いな場所、住んでいる場所にそれぞれ違う色のシールを貼ってもらっています。オープンして数日後には相当面白いことになってました。皆が嫌いな場所は例えばちょっと治安が悪い場所だったり、特定のあるビルだったり、あるいは政府肝いりで煽ってる万博会場だったりする。好きな場所は公園だったり、古い街区のどこかだったり。そうして誰かの都市に対する思いが見えてきて気がついたのは、結果として第四部の東京に関する展示で提示した東京の美質と結構重なっている。やっぱりそういうもんなんです。

それから、現地の建築系大学でシンポジウムを行ないましたが、彼らはどちらかというと日本の高度経済成長期の計画的な考え方をされているので、端々に見えるそのギャップが興味深かったです。彼らは「国土の均衡ある発展」みたいなことがやはり前提だというわけですが、まんべんなく都市化したら面白くない。そう言うと、ずいぶん困った顔をしてました。都市についてもさまざまなキャラクターの違った場所が混ざっているほうが良いと思うけれども、向こうの人たちはいわゆる遅れている場所をなんとかしなければならないと考える。きちんと計画的に成長していなければいけなくて、格差が出るのはいけないと。ぴかぴかな場所に住みたいというのは自然かもしれないし、むしろそっちに突き抜けてとてつもない都市になるのも面白いけど、上海の古い街区はなかなか良いんです。

上海は東京に負けず劣らずパッチワーク状です。もともとたんなる村に、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、日本がそれぞれ租界をつくり、それがいまの上海の都心部全体です。ようするに租界しかなく、その五つのピースにそれぞれの個性がある。いまもその個性は引き継がれていて、フランス租界は落ち着いたレストランが多くて、日本租界は少し荒れた感じでとそれぞれ雰囲気が違う。上海城市規劃展示館というところに上海の都市全体の将来の模型が展示されているのですが、とてもつまらない。たくさんビルがあるだけです。まぁそんな一直線に行ったらどんな都市も単調になります。もっと屈折したら良いのにと勝手ながら思います。

- 上海展のテーブル展示

辻村──カタログの表紙に使われている世界の都市圏の人口推移グラフも説明されましたか。

日埜──いまは上海の人口は単体で2,000万人だけれども、上海のすぐ近くの蘇州や南京、杭州などもひとかたまりになると巨大都市圏になります。まわりの都市とくっつき始めてひとつの都市圏になれば、8,000〜9,000万人規模になって、東京圏はいま、3,700万ですからその2倍以上ですね。そのぐらいの範囲から通勤している人もいるようですので、どの範囲を統計単位にするかという統計上のテクニカルな話でしかなくて、揚子江デルタ全体としてはすでに東京の人口は超えていると言います。東京はメガシティの先頭を走ってるというグラフですけど、しかし上海はダークホースなんですね。そういうリアリティは彼らも専門家ですから当然わかっていると思います。

辻村──東京や日本についてはどう考えているのでしょうか。

日埜──基本的には、たとえばファッションリーダーとかいうようなあこがれのイメージだと思います。日中関係がぎくしゃくしていた時期でしたけど、この手の騒ぎには困ったもんだってぐらいで。そういえば上海にもvisvimの熱心なファンがいるらしい。あとアニメとかテレビドラマとか熱心ですね。一方で、タクシーの運転手なんて人民服とは言いませんが、一昔前と全然変わらない服装で、格差がものすごくある。

辻村──上の階層はどういった人たちですか。

日埜──たとえば留学経験があり、海外でいろいろなものを見て、文化的にも耕されている人がたくさんいます。北京は東京と違ってとてもヒエラルキーがある街で、なにしろ政治の存在感が強いですから面白いことをやろうとするともう少しめんどくさいのでしょう。香港は便利だけどやはり本土ではない。上海はそういう意味で良いバランスなのかもしれない。政治の中心ではなく実業の中心という意味で大阪みたいなくだけたところもある気がします。

- 展覧会カタログ(中央奥)と『TOO MUCH』創刊号(左手前)

メガシティのモデルとして

辻村──この展覧会がこれからヨーロッパに巡回するとしたら、どう受け止められると思いますか。

日埜──どう受け止められるか、まずは球を投げてみてどんな反応があるか、楽しみです。ヨーロッパから広がった近代の都市計画についてどうとらえるのかという問題はさておき、そもそもヨーロッパはもはや都市化の現場ではないという現実をどう考えるか。つまりこれからメガシティになっていくのはアジアや南アジア、南米、アフリカ、というわけで、この展覧会が意識している問題については、ヨーロッパやアメリカは極端に言えば埒外なのです。

辻村──それは"すでに終わった街"の人に、世界には多様な都市の在り方がありますよと提示してみるようなものですか。

日埜──いま、ヨーロッパの人はコンパクトシティということをいいます。人間的な生活を送るのにほどよい大きさがあって、その中にまとまって住むことが現代的な生活ですというわけです。しかしメガシティの切実なリアリティに対して、コンパクトシティというのはどういうリアリティを背景としているのか。そもそも近代の都市計画は巨大な都市は合理的でなく、分割して衛星都市化していこうとする指向がありますが、そんなこと言っても結局、都市というのは巨大化するし、収集つかないし、整然としてないし、計画も貫徹されない。それを失敗と言い切るその価値観はいったいどういう根拠があるのか、一筋縄ではいかない問題です。

辻村──ヨーロッパの人たちはやはりこれから都市として爆発的に大きくならない、収縮するしかないと認識して、コンパクト化に進んでいるのですか。

日埜──コンパクトシティは場所によっては相応に重要な課題です。ただそれは50カ国を巡回するというこの展覧会を企画したメイン・ターゲットではないと考えています。

辻村──それを聞きたかったのですが、この展示は世界を巡回していき、さまざまな街の人の目に触れるわけですよね。例えば、上海に住む人とパリに住む人では、都市に関する考えがまったく違うと思います。そこに耐えられるようにつくるというのは、かなり難しい作業だったと思うのですが。

日埜──そうです。だからメタボリズムをそのまま出しても意味がないし、東京こそがメガシティのひとつの具体として、しかも結構うまくいってるケースとして意味があるはずです。

辻村──コンパクト化している街の人が見たり、いままさに膨張し続けている街の人が見たり、いろいろな人が見るけれど、結局、都市をコントロールしようとすることは意味がないし、そもそもできないよということを東京を見ながら考えようと。

日埜──コントロールすべきものとして都市をイメージし、計画というアプローチでコントロールをしようとする、そういう都市のイメージのあり方が、歴史的には終わっているのかもしれない。そうではない都市観と言っても僕にも抽象的な言葉しかないですが、相互作用的につきあいつつメンテナンスしていく都市とか、古いものと新しいものを撚り合わせつつ固有性を更新していくような都市へのアプローチみたいな感じかと思います。

この展覧会で問題にしているような近代の都市計画はヨーロッパでは行なわれなかったわけですが、彼らはそのあいだ都市に手を加えなかったわけではなく、かなり保守的ではあったけどじつはそういうことをやっていたとも言えるかもしれない。

それから東京はもうカオス都市とか言われても全然平気なぐらいに面の皮が厚くなってますが、第三世界の急成長するメガシティもそうなってかまわない。別に絵はがき的な美しい都市を目指す必要はない。投資は当然そっちに向いてるわけですが、その一方でどのみち都市というのはどんどん固有性を深めるものでないかという楽観が僕にはある。その都市にしかない固有性をどうやって深め、その文脈のうえにどういう物質文化が築けるか。それにポジティブに取り組むいろいろな試みが見られると面白い、展覧会はともかく僕はそんなふうに思っています。

[10月23日、日埜建築設計事務所にて]

国際交流基金海外巡回展

Struggling Cities: from Japanese Urban Projects in the 1960s

[上海展]

会場:上海世界金融センター

会期:2010年10月14日(木)〜11月7日(日)

主催:国際交流基金

http://www.jpf-exhibition.com/jp/show2.html

- 上海展の展示風景

ひの・なおひこ

1971年生まれ。建築家。日埜建築設計事務所主宰。芝浦工業大学非常勤講師。作品=《ギャラリー小柳ビューイングルーム》《セントラルビル》《横浜トリエンナーレ会場構成(BankART Studio NYK)》ほか。「Struggling Cities」展企画監修。

つじむら・よしと

1976年生まれ。2001年、カルチャー誌『OK FRED』創刊。2010年に都市をテーマにした雑誌『TOO MUCH』創刊。okfred.com