空間論的思考の現在──篠原雅武『空間のために』から

人類学者の故・梅棹忠夫氏の生家にもほどちかい、「西陣京極」として知られる裏街的な(旧)歓楽街のはずれで、その日、連棟の長屋の取り壊し作業が行なわれていた。家屋をただ取り壊すだけであるならば、「異様な光景」とは言えまい。だが、この時の取り壊しは、少なくとも同時期の京都では目にすることのない、周囲の景観からすれば、思わず「大規模」と表現したくなるような撤去作業であり、再開発と呼んでも差し支えないような工事であった。

低層の町家が建ち並ぶこの一画は、周囲の2階建ての町家や表通りの商家からは隠れこもるような、まさに裏長屋街とでも呼ぶべき外観を呈していた。地元の人によれば、老朽化した長屋建てに「風情」が見出され、テレビドラマや映画の撮影にもたびたび利用されてきたのだという。そんな場所が、ある日突然、複数の重機によって、まるで撮影を終えて不要となった映画のセットのごとくにバリバリと取り壊されてしまったのだ。京町家が店舗に転用されて(町家ショップ)ブームを巻き起こしている昨今、連棟の長屋一軒分がひっそりと手作業で取り崩されることはあっても、約20軒分の家屋が一気に取り壊されることはまずない。廃材もまたたくまに運び出されて、2週間後には綺麗さっぱり整地を終えて、新たな用途が充填されるのを待つばかりの空地となったのだった。

裏長屋は、当然のことながら、薄っぺらな張りぼてではない。だが、工事の手が入る前の状況は、あまりに寂しいものであった。そこに住まう人がいるかどうかさえわからない。子どもの声が響くわけでもない。聞けば、数年以上にわたり退去した空き家に新たな入居者を迎え入れないという緩やかな立ち退きを通じて、居住人口は漸減し、最後の住人が立ち退くのを待ち受けていたかのごとく、重機を投入した大々的な再開発が実行されたのである。建物が除去された跡地を訪れてみると、この地区だけが見事に窪地になっていたことがわかる。周辺の住宅の標高にくらべて、いちだん落ち込んでいるのだ。さらに、この地区とその周辺には、日本海側のある県の村からチェーンマイグレーションを通じて移入した同郷者が集住し、都市エンクレーヴを形成していたことを後から知った。おそらく、西陣機業の細分化/専門特化した労働市場を、その末端で下支えしていたのだろう。

この5年前の出来事が想起されたのは、ほかでもない。『空間のために』の序章において、著者の篠原氏は「空間が打ち捨てられ、荒廃し、朽ちていく」ことを「現在の基調」として捉え、グローバルな空間スケールにおける生活世界のスラム化/悪化/荒廃を鋭く指摘し、それを空間の問題、なかんずく空間の荒廃として説き起こしていたからである。空洞化して人気もなく、老朽化するばかりの長屋地区の光景は、まさに「荒廃」としか呼びようのないものであった。

*

英国の地理学者ドリーン・マッシーの"For Space"(Sage Publications、2005)が重要な先行研究であることは重々承知しているが★1、それにしても「空間のために」とは、直截的で力強いタイトルである。いまふりかえれば、いわゆる空間論的転回の旋回軸になったと思われるエドワード・ソジャ『ポストモダン地理学』の、原著のサブタイトル「批判的社会理論における空間の再主張」もかすんで見えるし★2、本書とほぼ時を同じくして出版された吉原直樹・斉藤日出治編『モダニティと空間の物語』を見れば、再主張の水準をはるかに超えて、「空間」にまつわる議論の深化が実感される★3。だが、本書『空間のために』は、空間それ自体の理解についてもさることながら、「遍在化するスラム的世界のなかで」空間的に思考することの意義、さらにはその実践的な構えを、粘り強く、そしてしなやかに説いているところに、これまでの空間論とは一線を画する特長があるように思われる。それは、生活世界を空間論的に把握すること、つまりつねに生活空間の質感にこだわって議論を起こしながら、現代思想と切り結んでゆくその行論に、はっきりと示されている。

さて、空間論的転回をその起源にまでさかのぼれば、著者の篠原氏も大いに評価するフランスの思想家アンリ・ルフェーヴルの空間論、なかんずく『空間の生産』に行き着くことだろう★4。そして同時期の空間論を考える上であわせて重要となるのが、地理学において空間の哲学に先鞭をつけた、デイヴィッド・ハーヴェイ『都市と社会的不平等』(日本ブリタニカ、1980)である★5。ハーヴェイは同書のなかで、空間には三つの側面、すなわち絶対的・相対的・相関的な側面があることを指摘し、三者間の緊張関係のなかでのみ空間性が問えるのだと主張していた。

単純に空間論という文脈だけで見た場合、「たんに固定し動くことのない物質的に構築されたものとしてではなく、たえず生産され、変容していくものとして空間を捉える〔ルフェーヴルの〕立場がとりわけ重要である」というごとく、著者ははっきりとルフェーヴルの側に立つ。ハーヴェイの場合は、むしろ空間の絶対性(建造環境の固着性)と空間の相対性(距離減衰効果や空間的障壁)ないし相関性(記憶や夢)とのあいだに生じる弁証法的な緊張関係に焦点を当てることで、切り立った稜線をおぼつかない足取りで進んでゆくかのような主体(資本もまたしかり)のあり方を浮き彫りにしようとしてきた。この空間観の違いは、そのままスタンスの差異ともなって議論の分かれ目をしるしづける。たとえば、著者が問う「空間の質感」をハーヴェイが真正面から取り組んだというためしはない(それを試みようとしたのは1970年代の現象学的地理学であったかもしれない)。むしろ、彼の場合は「時間による空間の絶滅」ないし「時間-空間の圧縮」というグローバル化の機制を踏まえて、場所-空間関係を問い込む、というのが常套手段である。そこでは、どちらかと言えば空間に構造的な力の次元があてがわれ、その結果、一方的に場所が攻囲され、地に足のついた経験の基盤が掘り崩されていくといった図式的な関係が成り立つことになる★6。

篠原氏の「空間の質感」に対するこだわりは、今から約30年前に藤田省三によって提示された論点を敷衍する議論にも見られる。かつてデレク・グレゴリーは、ルフェーヴルの空間の生産論に着想を得つつ、具体的空間の官僚制化・商品化を通じて、まさに日常的な生活世界が植民地化されていく過程を模式図的に「権力の目」として描いてみせたが★7、著者はこれに類する構図を藤田省三の議論に見出し、生活空間全般に合理化があまねく浸潤した状態を藤田が「荒地化」と称していたことを紹介する。その上で、あくまで生活空間の現在性に照準する篠原氏は、隠喩としての荒地ではなく、まさに文字どおりに解される「荒涼とした空間」の広がりを問題視するのだ。こうして(さまざまな可能性を秘めているはずの)空間の劣化が問われるのである。著者の視線の先に浮かび上がるのは、「工場が移転したあとに残された空き地、衰退しつつある商店街、居住者の高齢化がすすむかつての新興住宅」という、今ではどこにでも存在しうる景観であり、そうしたありふれた光景のなかに「工業化を欠き、経済活動から見放されている状態にあるかぎりでは、基底には同様のパターンがある」ことが発見される。したがって、生活空間の現在性を捉えるなかで問題となるのは、「空間を生産していく過程自体があちこちで停滞し、放擲され死滅した空間が増大し、街では、綻びた散漫な感じが蔓延していく」という事態に帰着するのだった。ただし、ここで注意しておかなくてはならないのは、「空間」を生産し、地理を差異化することで延命する資本主義の一般過程と結び合わされた議論がどのように可能となるのか、ということであろう。

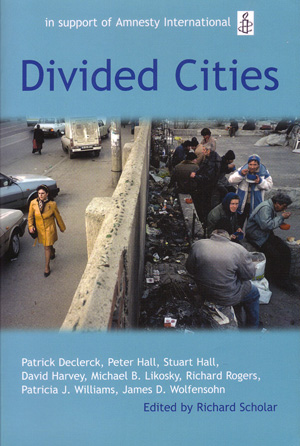

空間論的な思考によって把握される生活世界のスラム化。この一点において、本書の白眉は「壁」と題された(ある種の思考実験のようにスリリングな)第5章であろうか。よく知られるように、二重都市ないし分裂都市における分断状況を象徴するものとしてイメージされるのが「壁」である(下図"Divided Cities"の表紙参照★8)。

この写真のように、たとえば壁を打ち立てることによって空間を分割する実践は、絶対空間を生産することにほかならない。かつてマルクスは安全という概念によって自己中心主義が保障されると述べていたが、まさにセキュリティを旨とするゲーテッドコミュニティにおいては、その絶対性が越えることのできない壁によって物的に示されると同時に、その空間性が内側の世界の秩序化をも可能にする。

篠原氏の卓見は、この絶対性が外部にも効果を及ぼすということをはっきりと示した点にある。たとえば、ハーヴェイの場合、人が欲望や希望を抱きながら「多様な精神状態(快楽、恐怖、倦怠)」のなかで絶対空間に住まうことを認めて、概念それ自体の見直しを示唆するのだが、分割それ自体が〈外〉に及ぼす影響を見ることはない。著者は壁が内部の自己完結性・首尾一貫性・安定性を担保しつつ、それとは非対称的に〈外〉を見放し放擲すること、さらにはその運動性を抑圧する暴力的な次元をともなっていることを見抜くのだ。当然、ここにはポストフォーディズム都市における排除の問題なども含まれるのであるが、近代型排除の物質的基盤もまた必ずしも消去されているわけではないので、あいまいになる境界線に目を凝らしながら、社会-空間的な排除の位相をより掘り下げて探求する必要もあるだろう。

さて、最後に本書のサブタイトルに示された「遍在化するスラム的世界」なるものと、アプローチの起点について一瞥しておきたい。そもそも「スラム的世界」とは何であろうか。著者によれば、それは「スラム的」としか呼びようのない生活世界のことであり、若き日のエンゲルスが見た産業革命期のスラムとは質を異にする、つまり「工業化を欠いていて、経済活動から見放された都市周辺」(これは主として途上国のメガ都市周辺ということになろう)から、先進諸国に見出される「荒涼とした空間」にいたるまで、かなり幅を持たせた概念である。この「スラム的世界」について、「空間の質感」という観点から、空間論的思考をつうじてアプローチする、というのが本書の大題目であった。「空間の質感」とは、「そこに身をおく人間と空間との相互的なかかわりにおいて生じるもの」であるからして、「まずは空間に身をおくときに得られる感覚的なものを手がかりにしないかぎり、把握するのはむずかしい」。そうであるがゆえに、著者は「生活空間のあり方について、外在的な立場からの客観的な事実の記述ですますのではなく、そこに身をおくことで得られる質感を手がかりにして根本的に考えようとする立場」を取ろうとしたのである。マルクスの感覚論にしたがうならば、「人間化された自然」としての空間を真正面に据えてアプローチする、と言い換えることもできるだろうか。

ないものねだり、ということになるかもしれないが、多様な「スラム的世界」の「空間の質感」が、ダイレクトに伝わる場面がほとんどなかったことは、やはり残念である。たとえば「地方都市の駅前(商店街)」などがたびたび登場するものの、その記述は「物寂しさ」が漂うといったくらいで、どちらかと言えば質感よりも「眺め」(つまり光景)に近いように思われた★9。この点は、皮肉にも「スラム」が論じられる際によりいっそう強く感じられたことでもある。『スラムの惑星』(明石書店、2010)でマイク・デイヴィスが批判した「スラムを排除された場所、そのことゆえに悲惨な場所」と考える(「スラムの挑戦」などの)立場を、「そうした場所に陥ったことがなく、排除されていない場所に安全に身を置くことのできている者に特有の視線である」と、著者はその一面性を鋭く指摘し退けているのだが、南アフリカのスラム居住者による「掘立て小屋住民運動」を(先行研究とインターネット上の情報だけをたよりにして)事例として取り上げ、「スラムにおける民衆的な運動が生み出すだろう実践知を度外視すべきでない」と主張する際には、視点こそ違えど、そうした立場に近しいものがあると錯覚してしまわないでもない。こうした問題について丹念なフィールドワークを通じて研究している江口信清『スラムの生活環境改善運動の可能性』(明石書店、2008)を読むと、まさに「スラムの挑戦」の立場を代表するような外部組織と粘り強くネゴシエートして多数の生活者をリードしていく人物たちが描かれており、そこには「スラムの悲惨な写真を見せつけられるとき、なんともいえぬおぞましさを感じること」とはまた違った意味で、多少なりとも質感をもった空間として描かれた彼ら彼女らの「生活環境」を知ることができる★10。質感にこだわる空間誌を実践すれば、「スラム的世界」の空間的共通項として見出された「荒廃」も差異化され、また別様の世界のありさまとして描出することができるかもしれない★11。

この点で、「スラム的世界」を扱っているわけではないにせよ、1990年を前後する時期から(おそらくはトルステン・ヘイエルストランドの時間地理学に着想しつつ)空間の哲学とでも呼ぶべき議論を展開し、「空間の質感」を記述してきたドリーン・マッシーの空間にまつわるリテラシーは参考になるのではないだろうか。それはさて措くとしても、スラム的世界が遍在する近未来(?)に強い視線を送りつつ、「生産される空間、質感をもった空間とでもいうべきものが、住むことの困難なものへと変貌を遂げ、端的にいって死滅しつつある」状況を空間論的に問い込もうとする篠原氏の姿勢に学ぶことは多い★12。真綿で首をしめるように「生きられる空間」を窒息させていく場合もあれば、災害のように不可抗力的に空間を改変することもある。それをつきつけたのがマイク・デイヴィスの著作『要塞都市LA』(青土社、2001)・『スラムの惑星』であったろうし、荒廃とはどういう状態なのか、なぜ/そしてどのような過程を経てそのような状態にいたっているのか、その状態を脱する方途はあるのかを空間論的に問いつつ思考していくためには、著者も指摘するとおり、空間の質感を除去することなく記述/解釈する空間誌の実践も必要となるのではあるまいか。そして何よりも、わたしたちは、本書の第8章を中心に示された空間的想像力(個人的には地理的想像力と言い換えたいのだが......)をよりいっそう逞しくする必要もあると思われるのである。

〔付記〕冒頭で触れた西陣の当該地区を現在訪れてみると、3階建ての新築家屋が建ち並んで、下校時ともなれば子どもの声であふれる、新興住宅地の観を呈するまでになっている。今年の地蔵盆も、さぞかしにぎやかなことだろう。だが、元の住民、つまり立ち退き者は、おそらく今ここには居住してはいない。さて、この一連の出来事を、流行りの言葉でクリティカルに「ジェントリフィケーション」と呼ぶべきなのだろうか。たしかに、見るからに階層の上向は起こった。けれども、子育て世代を含む人口の都心回帰の受け皿となったことは間違いない。小学校の統廃合が進んだ京都の旧市街地にあって、高齢化著しい地区に若い世帯が居住することは地域の活性化に資する条件とも言えなくはないのだ。賛否いずれかの立場を取る必要はないのかもしれないが、いまだ一連の過程を評価できずにいる。

かとう・まさひろ

1972年生まれ。人文地理学、都市研究。立命館大学文学部准教授。「都市的な場が、どのようにして形成されるのか?この問いを主題として、主に近代以降の都市形成を空間的周縁に素材をとりながら研究」。著書に、『大阪のスラムと盛り場』、『花街・異空間の都市史』。訳書に、エドワード・W・ソジャ『ポストモダン地理学──批判的社会理論における空間の位相』 同、『第三空間──ポストモダンの空間論的転回』など。

註

★1──Doreen Massey"For Space"(Sage Publications、2005)。なお、本書は森正人氏の訳で月曜社から近刊の予定。

★2──エドワード・ソジャ『ポストモダン地理学』(青土社、2003)

★3──吉原直樹・斉藤日出治編『モダニティと空間の物語』(東信堂、2011)。吉原直樹『コミュニティ・スタディーズ』(作品社、2011)も参照されたい。

★4──アンリ・ルフェーヴル『空間の生産』(青木書店、2000)

★5──デイヴィッド・ハーヴェイ『都市と社会的不平等』(日本ブリタニカ、1980)

★6──デイヴィッド・ハーヴェイ『ポストモダニティの条件』(青木書店、1999)。なお、ハーヴェイの場所概念がハイデガーのそれにもとづいていることについては、マッシーが繰り返し批判している。また、大城直樹「空間から場所へ」『モダニティと空間の物語』(東信堂、2011、第4章)も、この点と密接に関わる議論が展開されている。

★7──Derek Gregory"Geographical Imaginations"(Blackwell、1994)

★8──Richard Scholar ed."Divided Cities"(Oxford University Press、2006)。なお、同書には"The Right to the City"が収録されている。

★9──日本都市の歴史地理から見た場合、「地方都市」の(中心商店街ではなく)「駅前商店街」がたびたび例示されることにも違和感を禁じえない。そもそも、「駅」とその周辺の繁栄が、「地域に根ざした商店の衰退と淘汰をうながしていく要因となりうる」可能性もあったのだから。

★10──江口信清『スラムの生活環境改善運動の可能性』(明石書店、2008)。同じく、次の文献も参照。藤巻正己編『生活世界としての「スラム」─外部者の言説・住民の肉声』(古今書院、2001)。

★11──たとえば、地方都市の商店街をただ「眺める」としても、わたしの場合はあまりに見慣れて視覚的不感症になっているせいなのか、どうしても新しい動き─たとえば、チャレンジショップが成功している様子や思わぬ転用によって集客に成功している店舗─に注目してしまう。

★12──それは思考の様式と言えるだろうか。そして、それをつきつめていくと、生活の様式となるのだろうか。