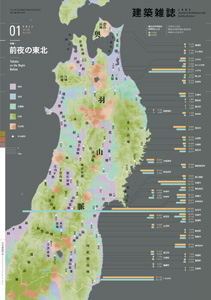

2011-2012年の都市・建築・言葉 アンケート

- 有山宙

- 岡部友彦

- 加藤賢策

- 吉良森子

- 小林恵吾

- 小原真史

- 酒井隆史

- 沢山遼

- 柴原聡子

- 城一裕

- 須之内元洋

- 土屋誠一

- 戸田穣

- 冨山由紀子

- 永井幸輔

- 中川純

- 成相肇

- 林憲吾

- 松原弘典

- 松原慈

- 明貫紘子

- 村上祐資

- 山岸剛

- [←New!]

- 饗庭伸

- 五十嵐太郎

- 市川創太

- 今村創平

- 岩元真明

- 大向一輝

- 大山エンリコイサム

- 小澤京子

- 門林岳史

- 柄沢祐輔

- 木村浩之

- 暮沢剛巳

- 榑沼範久

- 坂牛卓

- 志岐豊

- 唯島友亮

- 田中浩也

- 辻村慶人

- トーマス・ダニエル

- ドミニク・チェン

- 長島明夫

- 中村竜治

- 日埜直彦

- 平瀬有人

- 福島加津也

- 福住廉

- 星野太

- 牧紀男

- 松川昌平

- 光岡寿郎

- 南泰裕

- RAD(川勝真一+榊原充大)

1──3.11の東日本大震災の経験から、

・この震災について、ご自身が現在も継続的に考えていること

・あるいは被災に対する印象的な実践、または注目している計画・ヴィジョン

──他者のそれも含めて──についてコメントをお願いします。

2──2011年で印象に残った、都市や建築を語るうえでの人・建築作品・言葉・発言・書物・映像・メデイア・出来事などを挙げ、それについてコメントしてください。

3──2012年に関心のあるプロジェクト──作品・計画・展覧会・書物・シンポジウム・イベントなどをお答えください。

有山宙(建築家/assistant)

石巻の食堂で、元自衛隊員だという好青年らと共にヘドロを掻き出し終えたあと、営業を再開したばかりの銭湯で仮眠をとっているときにM7.1の余震が起こった。東北自動車道は通行止めになり、信号が消えた真っ暗な一般道を、東京へ向かって車を走らせた。辺りは真っ暗なのに、時々信号が付いている交差点に出くわす。重要な交差点だけ、別回路で電気が通っているのだろうか? それにしても、この国の電気インフラは脆弱だ。東京を出発して、中央自動車道を走行していると、甲府を過ぎたあたりから、いくつものソーラーパネル群が見えてくる。それらは、だいたい一辺、数メートルから数十メートル程度の太陽光発電設備で、明らかに、家庭用の発電設備よりは規模が大きく(かといって、大きな会社が営業しているようには見えない)、実際、売電を目的としてつくられたもので、小さな発電所とでも呼ぶべき構築物だ。

山梨県は、年間日照時間が日本で一番長いらしい。

長坂インターチェンジを降りてすぐには、北杜市とNTTファシリティーズが共同で運営するメガソーラー発電施設がある。東京ドーム数個分はあるであろう敷地内に、無数の黒光りするパネルが、太陽に向けて並べられている。なにより異様なのは、2メガワット級の発電能力を持つこの施設では、増築を繰り返したように、なにひとつ統一感がなく太陽光パネルが並べられていることだ。もともと、メガソーラーの実証実験のためにつくられたため、太陽光パネルのメーカーや種類、設置する角度まで、微妙に変化が加えられ、比較検討が行なわれているからだ。雑木林を切り開いただけの敷地に、不揃いに並べられた太陽光パネルからは、ここが、日本のグリーン・エネルギーの重要施設であることを想像することは難しい。ぼくが想像していたのは、芝生の上に整然と並べられた太陽光パネルと、その横に建つピカピカの研究施設と白衣を着た研究者だった。

- 雑木林に建てられるソーラー発電所

筆者撮影

北杜市を、車で走っていると、地元のおっちゃんたちが、せっせと小型のソーラー発電所を組み立てている現場に出くわす。北杜市でいち早く、ソーラーパネルを自宅の屋根に設置したという、この道20年のパイオニア的おっちゃんは、ジャージ姿で、NTTファシリティーズのメガソーラーよりも自分の組み立てるソーラー発電のほうが、格段に効率が良いんだと言う。経験によって、最大の利益を得るためのパネルの角度と、架台の建設方法の関係などがわかったらしい。すでに、数百平方メートル規模の発電所を何カ所も持っていて、安い山林を見つけては購入し、ソーラーパネルを組み立てている。そうやって、発電した電力を、東京電力に売って、小遣いにしているのだ。まわりでは、本業は農家だというおっちゃんたちが、自分の裏山や休耕田にソーラーパネルを組み立てるたてめの策を練っている。米をつくるより、電気をつくるほうが儲かるというのは、ここでは常識のようだ。

2011年9月、アメリカのグリーン・エネルギー政策の期待を一心に背負った、ソリンドラ社が破綻した。

ソリンドラは、それまでフラットであったソーラーパネルの常識を覆し、チューブ状の集光パネルを並べて設置することで、あらゆる方向から光を集めることができる、まったく新しいタイプのパネルを製造していたソーラーパネル製造メーカーだ。古い考え方を打破する新興企業が大好きなヴェンチャー・キャピタリストらと共に、この革新的なアイディアに熱をあげたオバマは、この最先端企業のピカピカの工場を訪問し、莫大な資金融資を決定した。高失業率に悩まされているオバマにとって、ソリンドラは、新たな雇用(グリーン・ジョブ)を創出し、「未来はここから始まる」はずだった。

中国産ソーラーパネルとの価格競争についていけないことが、うすうすわかっていながらの、ソリンドラへの融資は、いまではオバマの失態として取り上げられているが、ソリンドラのソーラーパネルは確かに、アメリカ風に言うところの最高にクールなプロダクトだった。そして、ソリンドラが破綻したいまでも、多数ある反対意見のなか、オバマはグリーン・エネルギー分野への投資を続けている。もちろん、中国もパネル開発の速度を緩めることはない。

日本でも、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が成立したおかげで、今後も当分は小さな太陽光発電所が増えていくだろう。しかし、山梨の異様な風景が、日本全国に広がるのは、すこしばかり恐ろしい。2012年、東京の市街地や、京都の街並み、富士山の麓にもフィットする、ソリンドラのような革新的なプロダクトが、日本にもそろそろ現われてもよいころだ。

- オバマソリンドラ訪問ニュース

URL=http://abclocal.go.com/kgo/video?id=7464020

ありやま・ひろい

1978年奈良県生まれ。建築家。2003年東京大学大学院建築学科修了。2004-05年Alsop Architects, Ushida Findlay architects(ポーラ芸術財団の助成)。assistant共同主宰。 http://www.withassistant.net

岡部友彦(建築家/コトラボ合同会社)

●A1

横浜のメンバーと一緒に二度ほど東北を訪れたが、いまだどのように関わっていけば良いかを模索している。ただ、われわれが何かのアクションを起こすというよりは、地元で活動をしているキーマンのサポートを持続的に行っていくことができればと考えている。

●A2

2011年は、多くのコワーキングスペースが誕生したことが印象深い。これは、2011年以前から海外で起こっていた流れであり、最も代表的なのが、イギリスを発祥とするthe hubである。現在5大陸、26都市に拠点が存在しており各拠点で会員になったメンバーは他の拠点に出張などで出向いた際にその拠点を使うことができるし、グローバルな交流を促進するハブになっている。そもそもの発端は、Social enterprise と呼ばれる社会や地域をビジネスを通じて改善・活性化していこうとする人達をサポートする拠点として誕生し、シェアオフィス機能、ネットワーキング機能、インキュベーティング機能などを兼ね備えたスペースとなっている。既存の働き方とは異なった新しい働き方が必要になってきていること、また働き方=working lifeだけではなく、分野や職種などの再構成なども行われていくのではないかと期待を寄せている。

二子玉川の"カタリストBA"や横浜の"massxmass関内フューチャーセンター"などが昨年誕生。

- the hub

- 関内フューチャーセンター

おかべ・ともひこ

1977年神奈川生まれ。東京大学大学院建築学修了。コトラボ合同会社代表。2004年から横浜寿町を拠点にヨコハマホステルヴィレッジなど地域活性化プロジェクトを行なっている。2007年、内閣府地域再生伝道師任命、Japan society Innovators Network参加、2008年、横浜文化賞文化・芸術奨励賞受賞。

加藤賢策(アートディレクター/東京ピストル)

●A1

自分はいわゆる被災地での「被災」はしていません。3.11からいままで被災地から少し離れた東京にいながら震災に関する情報を大量に浴び、被災地では経験できないような緩慢な被災を受けているように感じます。まずは被災を物理的なレベルだけでなくどのようにとらえるか、そのことは今後とても重要だと思っています。

また、自身のデザインについて考えることはもちろん、それ以前のちょっとした「生活」にもそのときに無意識に共有している「気分」みたいなものが大きく影響することもあらためて実感できました。その意味では、それまで自分はある部分で自由になにかをつくっているような錯覚がありましたが、錯覚を成り立たせている底が抜けた結果、震災前よりも思考がクリアになっているような気がします。地震の多い国土にこれからも根をはるのか、住みつづけるとしたらどのようなかたちがありえるのかなど自分の生活を(サバイバル的な感覚も含めて)ニュートラルに考えられる時代はこれまでにはなかったと思います。

●A2

「メタボリズムの未来都市」(森美術館)、東浩紀『一般意志2.0』

60年代ほど国家規模のプロジェクトに建築家、デザイナー、アーティストといった人たちが関わった時代はありません。ヴィジアルコミュニケーションの分野でももれなく若手のグラフィックデザイナー達が東京オリンピック(1964)や大阪万博(1970)など大規模プロジェクトに関わっていました(メタボリズム発足時には31歳のグラフィックデザイナー粟津潔が関わっている)。それらのプロジェクトを通してピクトグラムなどの言語に依らないコミュニケーションの規格化や、ダイアグラムなどのマクロ情報を扱うコミュニケーションなど、現在あたりまえのように利用されているいくつかのコミュニケーションの基礎が日本ではほぼこの時代に確立されたといえます(そもそもヴィジュアルコミュニケーションという概念自体が日本で影響力を持ったのも1960年に東京で開催された世界デザイン会議によるところが大きい)。このようないまではある種、伝説化した事象を前に、後続世代としては驚きと同時に複雑な気分ではありますが、とりあえずそのような感傷を脇に置き、テクノロジー状況が圧倒的に変化したいま、あらためてその意味を考える必要があると思います。

例えばダイアグラムに関して、60年代と違うのは現在はマクロ情報を国家規模でなくとも個人が容易に利用できるという点であり、ネットによるソーシャルメディアや膨大なアーカイブにより情報の収集および解釈もさまざまなバリエーションが検討できるという点です。東浩紀さんの『一般意志2.0』はルソーの一般意志を現在のテクノロジー状況から再検討し、データとして扱うという可能性を示しています。無意識を集めて可視化しフィードバックすること自体は特に新しい発想ではないけれども、現在、なにがデータとして扱えるか、また、それらのデータをもとにどんな情報が見いだせるのか、さらにそのさきになにが見えるかを考えることは重要だと思っています。

- メタボリズムの未来都市展──戦後日本・今甦る復興の夢とビジョン(森美術館、2011)

東浩紀『一般意志2.0──ルソー、フロイト、グーグル』(講談社、2011)

かとう・けんさく

1975年生まれ。アートディレクター。東京ピストル共同主宰。武蔵野美術大学非常勤講師。藤森照信展(茅野市美術館、2010)、泉太郎「こねる」(神奈川県民ホールギャラリー、2010)、「大友良英:アンサンブルズ2010-共振 」(水戸芸術館、2010)「日常/ワケあり」(神奈川県民ホールギャラリー、2011)、「再考現学」(国際芸術センター青森、2011)などの展覧会の広報物のほか、書籍や広告など、多岐にわたってアートディレクションとデザインを行なう。www.tokyopistol.com/

吉良森子(建築家/moriko kira architect b.v.主宰、神戸芸術工科大学客員教授)

●A1自分が生きている時代を長い歴史のコンテクストのなかで意識するようになった。いままでは自分が生まれ育った時代(高度成長期─バブル─デフレ)が無意識のうちにベースにあったが、震災を契機に変わった。これまで当然なものとしてあった成長を前提とした社会・経済・都市・建築について、この5年くらいのあいだに、それは違うのではないかと考えるようになったが、これまではそこから抜け出すことができなかった。震災は日本の事象だけれど、このことによってほぼすべての先進国が縮小・定常・高齢化社会への移行を視野に入れることとなり、またそれによって生み出される変化や問題の共有が意識されるようになった。そしていままでは先進国と途上国の違いがなくなっていくであろうことを抽象的には予測していたが、スラム化・貧困化・民主主義の機能不全・ポピュラリズムによる政治・文化の大衆化による理性的ディスカッションの消滅などを通してリアリティであることを意識するようになった。

●A2

エリック・ミラン『資本主義の起源と「西洋の勃興」』(藤原書店、2011)

長年ヨーロッパに住んでいながら、理解することができなかった西洋社会のベースみたいなものがたいへんシンプルに説明されているように思った。資源の獲得と、自国製品のマーケットとして、つねに縁を取り込み植民地化していくことによって生まれた商人・市民の力。その力と王侯貴族的な力とが拮抗することによって生まれた都市文化・政治文化。拡大主義でなかったために商人・市民の力が制限され、トップダウンな権力構造を規範としたアジア・南アジア・アラビア文化。このことが現在でも社会生活のさまざまな側面で影響を与えていると実感する。それは都市におけるパブリックスペースへの考え方・意識でもそうだし、都市計画や景観の考え方もしかり。古い建物の保存の考え方にもそれが見られる。-

- 『資本主義の起源と「西洋の勃興」』

●A3

《大阪中央郵便局》の保存をはじめとするいまかろうじて残っているモダンな建物の保存がとても気になります。

歴史的な日本建築だけでなく、近代の建物の保存の重要性・必要性を日本の文化の遺産として一般の人々に理解してもらう努力が重要になってきているのではないかと感じています。

きら・もりこ

1965年生。早稲田大学卒業。同大学大学院修了。デルフト工科大学留学。1995年ローマ賞基本賞受賞。1996年アムステルダムに建築事務所を設立。2004-2010年アムステルダム市美観委員会委員。

小林恵吾(建築家/Office for Metropolitan Architecture)

●A1

昨年の10月末一時帰国した際に八戸あたりで車を借りて海岸沿いを仙台までずっと南下することにした。3.11の震災からすでに半年以上の時間が過ぎていたし、これまで東北には仙台市街地と気仙沼以外には行ったこともなかったので、そこでなにに遭遇するかまったく想像もつかないまま「とにかく自分の目で確認しなくてはならない」という衝動に駆られるがままに行動していた。震災の起きたあの瞬間から、日本人の誰しもがとても久しぶりに「国」または「国土」という概念を強く意識せざるをえない状況におかれたのではないだろうか。広域にもたらされた津波による被害や、あらゆる境界を越えて広がる放射能の恐怖、復興対象の膨大な規模、地方の縮小と少子高齢化、首都機能の分散の話などなど、ある一箇所の問題がそこにとどまらずに国土のあらゆる問題と直接的に関係してくるという状況が今回はっきりとしたかたちで浮き彫りになったように思う。これまで国に頼ることを諦めて「地域」という単位に目を向けていた人々は、おもに経済と政治のなかでしか国という単位との繋がりを意識することがなかったのに対し、この日を境にして、突然日々の生活に直接的に「国」や「国土」というスケールの問題が重なり合うという状況に直面していると思う。

被害に遭ってしまった当事者の方々や、建築家、ボランティアの方々など、いろんな人にお話を聞いていくなかで見えてきたのは、国に対するあからさまな不信感であった。しかし、それは同時に今回否応なしに突きつけられたこのリアルな「国」という単位の問題に対して、どのように向き合ってゆけばいいのかわからないという、大きな戸惑いでもあるように感じられた。

2011年は震災を後追うかたちで、レム・コールハースによるPROJECT JAPANの出版や森美術館におけるメタボリズム展が続いたが、どちらも国や国土というスケールの問題に対して過去の日本人がどのように向き合っていたのかということを提示している。つまり、これまでひとつの建築運動としてとらえられてきたメタボリズムに対して、じつは、「国」と「個人の生活」という異なるスケールの問題をひとつにとらえ、そして解決しようと試みた過去の日本人の姿を示している。

あれから50年、国土と地域、国と市民のあいだに対比的な意味合いが生じている現在、この震災をきっかけとして、もう一度このスケールの差を超えた次元での問題解決に双方が取り組める基盤を築けることを期待したい。そして、建築家はそのどちら側につくというのではなく、そのあいだに位置するということを積極的に認識する必要があるように感じている。

●A2

2011年の正月、日本で過ごしていたところを急遽事務所から呼び戻され、その足でシリア・ダマスカスに向かった。ダマスカス国立博物館の設計競技を担当することになり、その敷地を視察。当時はまさかその三カ月後の市民革命運動によって提出直前にして競技が延期になるとは思ってもみなかった。

2月上旬のチュニジアに始まり、エジプト、リビア、バーレーン、イエメン、シリアと次々にアラブ国家を革命の渦に巻き込んだ「アラブの春」は、独裁国家に対し自由と最低限の豊かな生活を求めて民衆の怒りが爆発した結果だった。当時、リビアでも仕事をしていたが、シリア同様、ガダフィが殺害されたころにはすべての進行中プロジェクトが中止となっていた。

8月、中東での報道が落ち着きを取り戻しつつあったなか、今度はアメリカのウォール街で、社会の貧富の差に対して市民による大規模な抗議デモ運動が発生する。その運動はその後、海を越え世界中の先進国でも行なわれた。振り返れば、独裁主義と資本主義がほぼ同時に市民の批難にあった年というのが2011年であったと思う。

この背景で盛んにメディアに取り上げられていたのがFacebookやTwitterといったソーシャルメディアの影響力であり、これまで国という単位が絶対であった世界情勢において、国境を越えて同じ意見をもつ個人の集団という単位がその規模や影響力において国家に比等するほどの力を持つということも、この2011年に明確に提示された。

つまりこれまで国の利益=民衆の利益、国の思惑=民衆の思惑といった概念に基づいて成り立ってきた世界が、いま少しづつ崩れつつあり、民衆に対する国としての役割があらめて問われている気がしている。

そうしたなか、ひとつのヒントとして挙げたいのが、FORBESによる2011年の世界「幸せな国」ランキングの結果である。これをみると社会民主主義に分類される国々が圧倒的に上位を占めている。北欧各国はもちろんのこと、オーストラリアやニュージーランドなど、福祉国家と言われている国々であり、いずれも世界中が不安定な状態にあるなかで安定を保ち続けている。

国という概念や、世界における個人の立場といったものが、大きく変化しようとしている現在において、そこに生きていくうえで不自由のない生活を確保することが人々の幸せにつながるということ、そしてそれを確保することが国という単位に残された数少ない義務であるということを意味しているように感じている。

- エジプト・タハリール広場でのデモ ©Gigi Ibrahim

URL=http://www.flickr.com/photos/gigiibrahim/6400815003/

こばやし・けいご

1978年生まれ。2002年早稲田大学理工学部建築学科卒業、2005年ハーバード大学大学院デザイン学部修士課程卒業、2005年よりOffice for Metropolitan Architecture勤務。

小原真史(映像作家、批評家/IZU PHOTO MUSEUM)

●A1

2008年、幼年期に父親に連れられて通った岐阜県の徳山村がダムの底に沈み、この村を撮影し続けた「カメラばあちゃん(増山たづ子)」もその前年に亡くなった。この村がダムの底に沈む経緯を調査してきた私は、徳山ダムのような不必要なダムの建設には反対だった。理由を挙げればきりがないのだが、そのひとつにはダムによる水力発電のコストが高いということがあった。しかし「コストが高い」という考えの中に原子力発電の方が安いというような意識がもしかしたらあったのかもしれない。無論、原子力発電に賛成だったわけではないし、原発のコストが安いというのが欺瞞であったことは明らかなのであるが、私自身「安全神話」に絡めとられていた部分はなかっただろうか。福島第一原発事故以降、原子力以外の発電方法が再評価される流れの中で、八ツ場ダムの建設再開が決定した。原子力発電所の建設もダム建設も「地方」の自治体がそれを受け入れていく構造は似たようなものだろう。徳山村では「下流の人のために」と離村した住民も多かったという。高校まで徳山村の「下流」に当たる名古屋近郊に住み、今も東京に住む自分は、遠く離れた地で作られた電気によって快適な生活を享受してきた。3.11以降、原発だけでなくダムや沖縄の基地の存在とわれわれの生活とがダイレクトに繋がっていることを多くの日本人が知ったはずだ。未曾有の震災を経験したわれわれが、国策の巨大ダムに沈みゆく村を撮り続けた「カメラばあちゃん」の写真から教えられることは少なくないだろう。今後も彼女が遺した写真を見直していきたいと思う。●A2

被災地の瓦礫が戦後の焼け野原を連想させるという発言を多く耳にした。戦後の焼け野原は幕末からの日本の近代化の帰結であるだろうし、東日本大震災の瓦礫-とりわけ福島原発の廃墟-は戦後のアメリカナイゼーションとしての近代化を象徴している。その意味で、昨年IZU PHOTO MUSEUMで開催した「富士幻景-富士にみる日本人の肖像」展の準備作業で、ペリー来航から1945年の敗戦までを富士の表象から辿ることができたのは有意義だったように思う。「がんばろう日本」キャンペーンで日本中が覆われる中、展示室に並んだ戦中の富士を見て考えたのは、記憶の半減期についてと日本人の「不治(富士)の病」についてだった。2012年を迎えた今、戦争の記憶は言うまでもなく、昨年起こったばかりの震災の記憶さえ遠くに追いやられようとしている気がする。われわれは忘れやすい生き物かもしれないが、そのことだけは忘れないようにしたい。●A3

昨年、原発事故の煽りで中止された目黒区美術館の「原爆を視る 1945-1970」展の開催を強く望む。4月開幕の予定だった本展は「放射線被害を含む原爆と事故のイメージが重なる今は、鑑賞してもらう内容ではない」という自主規制的な判断から中止・延期が決定された。こうした理由は、原発と原爆が同じものの別の顔にほかならないという事実を隠蔽するだけで、何ら正当性を持ち得ないだろう。また、被災地となった宮城県名取市に移り住んで作品制作を行ってきた志賀理江子の作品の展開を期待したい。彼女は被災地となった北釜という集落の専属カメラマンとして行事の記録やポートレイトなどを撮影しながら、住民らの協力を得て作品制作を続けてきた。昨年4月に避難所を訪れた際には、罹災証明用の写真撮影や、津波で流された家族写真の収集、洗浄などに奔走していたが、そうした作業も彼女の作品と不可分なのだと感じた。被害の大きかった閖上の小学校にはボランティアの手で集められた膨大な写真が今も集められているという。震災によって崩壊しつつある共同体と彼女の作品とがどのような関係を取り結ぶのか、注視していきたいと思う。

こはら・まさし

1978年生まれ。映像作家、批評家。2005年、「中平卓馬試論」で第10回重森弘淹写真評論賞受賞。『カメラになった男__写真家 中平卓馬』監督、IZU PHOTO MUSEUM研究員。

酒井隆史(社会学/大阪府立大学人間社会学部准教授)

●A1

3.11とそれ以降の出来事は、いくつかの意味で1995年のいわば「真実」をあきらかにしたと思う。そのひとつが、阪神大震災はただ一つの破局的災害であったと同時に、ある時代の終わりと始まりを告知していたということだ。つまり、大地震多発期の始まりである。地震学者たちの指摘する日本の地質学的環境とそれに由来する地震の周期からみるならば、私たちがそのうちに時代の推移をおいてきた環境は、この社会を把握するにはあまりに狭隘であり、ある意味では、ある僥倖にすぎないものを自明の前提におきすぎていたように思う。とりわけ都市を考えるとき、そうであった。この限界を超える都市の考察と記述を、どのようにおこなうか。・実践としては、やはり、人々が自発的に放射線量を測定し、それを通してネットワークを構築しているという動きが目を惹く。このことと関連するが、フランツ・ファノンの『地に呪われたる者』における有名な橋についての言葉がこの間、しきりに想起される。「ひとつの橋の建設がもしそこに働く人びとの意識を豊かにしないものならば、橋は建設されぬがよい、市民は従前どおり、泳ぐか渡し船に乗るかして、川を渡っていればよい。橋は空から降って湧くものであってはならない、社会の全景にデウス・エクス・マキーナ〔救いの神〕によって押しつけられるものであってはならない。そうではなくて、市民の筋肉と頭脳とから生まれるべきものだ__市民は橋をわがものにせねばならない。このときはじめて、いっさいが可能となるのである」。市民が橋をわがものにできるような社会のヴィジョンに幾度も立ち返ることが最低限の発想の起点になるべきかと思っている」。

●A2

私自身、ひたすら過去の史資料に埋もれていたので、2011年の動向についてはほとんどわからない。あげるとすれば、国際的に拡大した「占拠(オキュパイ)」の動きであろうか。これは出来事として目を惹くが、ここしばらくの長期にわたる都市の抗争の核心にある争点が明確化したものだと思われる。

●A3

2012年についても同じようなことがいえる。災害も「占拠」運動もそうだが、自然と人の動きは、仕切られ商品化されるべき「土地」を越えた「大地」の激動を示唆している。それに応答する表現や実践がますます活発化していくことが予想される。そこに注目したい。

さかい・たかし

1965年生まれ。大阪府立大学人間社会学部准教授。著書に『自由論』。2011年末に大著『通天閣──新・日本資本主義発達史』を上梓。

沢山遼(批評家)

震災以降、時折脳裏に浮かぶ一枚の絵がある。萬鉄五郎の《地震の印象》(1924)だ。神奈川県茅ケ崎市在住時の萬が関東大震災の翌年描いたこのキャンバスでは、風景を構成する諸要素が対象相互の「ズレ」によって組み合わされるという方法によって大地の振動が直写的に表象されている。リズミックな筆触と反復的な線模様は、振動する地面の感覚ばかりか、あたり一面に響いたはずの地響きまでをもコミカルに演出するようだ。このとき萬の念頭にあったのは、カンディンスキーをはじめとする構成的絵画であったと思われる。萬は関東大震災が起こる前年の1922年に南画研究のための「鉄人会」を発足し、カンディンスキー的な絵画原理を日本的な風景描写と墨絵の技法へと応用することを試みていた。萬の南画では、画面内の諸要素が断片的に散乱される絵画文法、すなわち「コンポジション」が、南画的な多中心的世界観を成立させる契機として導入されたのだった。《地震の印象》には、南画、あるいはカンディンスキー的絵画文法が、やや戯画化された身体感覚=印象を示すものとして示されている。ゆえに、萬は地震という事象を、いわば「構成」的な運動として見なしていた。絵画が外界を模倣するのではなく、地震が芸術を模倣するという倒錯が、萬に地震を描かせたのである。バラバラに解体された世界の諸断片は、画家によって再び接合-再構成されることが夢見られている。

もとより、このような方法論が美術の歴史においてはじめて意識されたのはおそらく、都市空間を破片と瓦礫の山と化す第一次大戦の経験においてである。ハノーファーのダダイストであったクルト・シュヴィッタースは、爆撃によって破壊された都市の側溝などに吹き溜まった瓦礫や屑から作品素材となるオブジェクトを収集していた。芸術家は、歴史の破局へと向かう無数の破片をつなぎ止める、屑拾いのような存在へと自らの姿を変成していったのかもしれない。

大正期の日本に、カンディンスキーとシュヴィッタース経由の構成主義を持ち込んだのは、ドイツ留学から帰国した村山知義である。西欧の構成主義を「意識的に」超出する自身の方法を村山は「意識的構成主義」と呼び、彼の活動は舞台・演劇活動を行なう前衛芸術集団「MAVO」へと展開された。20年代当時の日本には、MAVO、今和次郎のバラック装飾社、堀口捨巳らの分離派が並びあっていた。萬や岸田劉生らの活動が、これに併走している。

震災以後、村山のMAVOは都内のバラック建築の装飾を請け負ったが、今和次郎のバラック装飾社および考現学の発生もまた、関東大震災を直接的な契機としている。今和次郎らは、震災後数多く建てられたバラック建築をスケッチして歩いた。今はバラック建築を請け負うバラック装飾社を興し、「スケッチ」という手法は、現代風俗のさまざまな事象を採取・記録する「考現学」の主要な方法として採用されることになる。ゆえに、考現学もまた、震災以後の風景を原-光景としていた。分離派の瀧澤眞弓は、今和次郎らのバラック建築について、家屋の表層のみを絵画のキャンバスのように取り繕うその手法が、建築の道義に反する、虚偽のファンタジーを演出するものにほかならないとして批判した。だが、当時、ダダイズムやロシア・アヴァンギャルドさえ参照していた今和次郎は、萬と同じように、震災がもたらす構成的原理に忠実であったということはできないだろうか。バラック装飾は、「バラバラ」であることをその前面性によって誇示し、表層の他からの分離を隠そうとはしない。瀧澤の批判に際し今は、「分離派の人達は、物質神秘を物質構築の仕事に於いて唄おうと言うのだが、私は人生神秘を、物質の表面に於いて唄うことを装飾だと考え、装飾の本系だと考えているのである」(「芸術家の側から分離派の人達へ」)と応答する。今にとって建築の表層に定着する装飾とは、建築使用者の「人生神秘」を記録する。同様に、考現学を「あらゆる行動を分析的に見る」方法と見なしていた今においては、建築もまた物理的な客体ではなく、行為の次元における動態性において理解されている。物ではなく「事」を、建築の存在ではなく、建築の内外で繰り広げられる能動的な行為の主体=エージェントの使用の論理を、彼は「装飾」と呼んだのではないか。

以上はきわめて目の粗いラフ・スケッチに過ぎない。だが、今和次郎の建築観は、不確定的な生の条件と、現在の生々しさにかつてない規模で直面する私たちの「批評」に重要な示唆を与えるものなのではないか、と最近よく考えるようになった。茶碗の欠け方、井の頭公園の自殺場所の分布図、紳士の髭の生やし方に至るまでの生態学的事象をスケッチするその方法は、形を持たず、ゆえに不定形な現在へと向けられている。刻々と移り変わり、けっして客体としての姿を表すことのない現在を捉えること。考現学という名称には、一定の客体的形式に定位し得ない現在=無形(アンフォルム)なものへの眼差しが孕まれている。

日本中にまき散らされた、見ることも、触覚的に感じることも、嗅ぐこともできない、無形の「物質」は、実際には、「物質」であるのだから形があり、場合によっては匂いすら存在するのだという。しかしその「物質」は私たちの貧しい知覚を今後数十年、あるいは数万年単位で批判し続けるだろう。しかし、2011年が、無形なものに眼を開かせたと言いたいのではない。知覚の限界が批評の限界であるなどと言うつもりもない。現在とは、つねに、あるいはすでに、そのようなものとしてあり続けている。その意味で私は、芸術や批評において、2011年に特殊な切断面を見出す殊更な議論自体には懐疑的である。そればかりか、誰もが無関係ではあり得ないこの経験を、芸術・建築・批評の「危機」や「転回」にすり替えることは端的に傲慢であり怠慢ですらあるだろう。私たちの前にはただ、きわめつけの現在が横たわっている。そのことと、2011年を端緒に、市民としての私たちが具体的・現実的に粘り強く「運動」を続けることとはまったく別の話なのである。

さわやま・りょう

1982年生まれ。美術批評。武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程修了。2010年「レイバー・ワーク──カール・アンドレにおける制作の概念」で『美術手帖』第14回芸術評論募集第一席。『美術手帖』誌を中心に批評や論文を執筆。

柴原聡子(企画家、音楽家、広報(おもに建築と美術)/Rocket or Chiritori、東京国立近代美術館)

●A1

震災を忘れてはならないと感じていた直後とは異なり、現在は、福島のこと、東北の復興のこと、ふたつの性質は違えど、いずれも途方もなく長い時間がかかる問題であることを改めて思う。忘れるどころか、いまも続いているという感覚。一時的な危機としてとらえていた時間が延々と続く現状では、今後の展望をゆったりと見渡すこともできない。だからか、震災を経て自分のDIYへのこだわりがますます強くなった。現在までも、音楽も自分でつくるし、企画も自分で考え、建物を一から建てたことはないが、工夫程度ならば自分でやってきたし、なんであれDIY精神に基づいて実践してきた。震災以降も、自分の手でできることに関してその姿勢は変わらないが、一方で、できないことはなにかについても考えている。自分が「できない」ことへの想像力が欠落していないか。自分でできることまで(おもにお金にかえて)「できないこと」として交換しすぎているのではないか。専門性を追求した結果、専門外になった途端無関心になっているのではないか。そのような問いが生まれた。かつて先端技術であった工業製品が、むしろ建設の技術を持たない人たちにとってのオープンソースとなったように、専門という枠を外して考えることで、自分たちの生活を積極的につくっていくことができたらと思う。そこにはきっとネットワークも有効になってくる。自分でやってみたけど(やってみたいけれど)できないことが生じたとき、専門という「枠」や「商品」に丸投げするのではなく、必要となる専門性を携えた「人」に声を掛けてみることに可能性を感じる。2011年のあいだに関わった人やプロジェクトを通して、このような感触を得るに至った。一つひとつは局所的な事例ではあるが、そこから得るヒントは多い。

気仙沼尾形家再建プロジェクト

2010年から2年間、日本建築学会『建築雑誌』の編集委員でご一緒した工学院大学の後藤治先生に紹介してもらい、ボランティアとして訪ねた先が気仙沼小々汐の尾形家である。200年以上の歴史を持つ民家で、国の指定はされていないが、家屋も、保管されてきた文書も、家で続いてきた行事も、あらゆる点において、重要な地元の歴史を伝える文化財である。海に面する大きな民家は、津波によって根こそぎ流されたが、海沿いの電信柱にひっかかり、その場で倒壊した。家型を保ったまま残ったため、震災以前から家主と交流を持ってきた人たちが再建を見込んで立ち上げたのがこのプロジェクトである。広大な敷地に散らばってしまった家屋の部材や細々とした文化財を、半年間かけて手作業で回収、建物は残った部材を使っての再建を目指し、儀礼に使っていた小物や、日用品などの文化財は国立歴史民俗博物館での再現展示に活用される予定である。

誰が中心というわけでもなく、自ずと集まったメンバーは、茅葺き施工業者、民俗学の研究者、国立の博物館のスタッフ、建築を学んだ若者、建築史家など、じつに多様だ。このプロジェクトを知り、ひとつの「家」を起点に人々が集まり、地域の文化が継がれていくことに感銘を受けた。今回の震災によって沿岸部の文化財は多く失われてしまったが、一口に地域の文化や文化財と言ってもそれらは複雑で、システマティックに拾い上げていくことはとても難しい。しかし、まだまだトップダウンのシステムがベースとなる救援方法しか適用されないために、津波の被害からかろうじて残った文化財も放置されたままとなり、日々失われていっているのが現状だ。そんななか、震災以前からのネットワークはすぐに起動し、インディペンデントに成果をあげている。今後、一人ひとりが災害時に対処をしていくためには、地域の文化が教育のツールとなって、その心得を伝えていかなくてはならない。そのためにも、このような震災以前からのネットワークを生かして地域文化を継承し、日々の生活に根付かせていくことは重要だと思う。

気仙沼尾形家再建プロジェクトについては、『建築雑誌』2011年11月号に記事を掲載した。

- 震災直後の尾形家。茅葺き屋根が水に浮いたことにより、かたちを保ったまま流された

撮影=田揚裕子

- 尾形家から発掘された古文書

- 発掘され、洗浄された尾形家の文化財

以上二点、筆者撮影

破滅村

オンライン同人文芸誌『破滅派』の高橋氏が山梨の山奥の土地約300坪を購入し、2010年より、開墾および自力建設をしているのが破滅村である。鬱蒼とした竹林だったところを1年程かけて開墾、建築の知識がないまま整地をし、C・アレグザンダーを参照しながら小屋を建て、いまも開拓と増築を進めている。いわゆるセルフビルドであるが、開墾から自分たちで行なっていること(整地されていないからか、土地はパソコン一台分程度の価格で購入できたという)、家主がウェブの仕事を生業とするため、オンラインであればどこでも仕事が可能であること、その場を開拓していく経過や、村での活動を外に向けて発信していることなど、同世代が実践できるDIYとして多くの刺激を受ける。発信する内容は、一人でバーベキューを効率よく行なう方法や、限られた電気のなか、キャンプファイヤーを照明に私一人しか演奏しなかった第1回破滅フェス(いずれもUSTREAMで放映)など、ささやかな出来事ばかりだが、単純に「やってみたらできた」というあっけらかんとしたモチベーションは、自分が考えるDIYの在り方にとても近い。

開墾から建設までの経過は、破滅派7号および、高橋氏のブログで読む事ができる。8号目となる最新号の破滅派では、四国にあるセルフビルドマンション「沢田マンション」で行なわれたSAWASONICのレポートなどもあり興味深い。

- 破滅派8号(2011)

●A2

古川日出男『馬たちよ、それでも光は無垢で』

福島出身の小説家である古川日出男氏が、自身の震災直後からの経過を、震災から一カ月後に福島浜通りを訪れたことを軸にして、綴ったテキスト。古川氏の目線で書かれたルポタージュを読み進めるうち、古川氏の著作である『聖家族』の主人公が登場する。そこからドキュメントとも小説とも言えない、不思議な文章に変貌していく。震災直後の動揺、感情が整理されない様子が見事に言語化されており、震災直後から夏くらいまでの自分では言葉にできなかった感情が、この本を読み返すと生々しく思い出される。文学のかたちをとって震災直後が記録されたという意味で、とても良い本だと思う。

- 古川日出男『馬たちよ、それでも光は無垢で』(新潮社、2011)

山口弥一郎『津浪と村』

民俗学者の山口弥一郎が、年月をかけて津浪の被害を受けた東北の村々を自分の足で歩き訪ね、津浪の被害を受けた村の存続の歴史、移動の歴史などを緻密に記録した本である。数値的な記録だけからは見えてこない、移転や移民の背景にある人々の思いや日々の生活の重みが、淡々とした文章から伝わってくる。この本は震災後の7月に復刊されたが、現代語訳にあたって、気仙沼尾形家再建プロジェクトでお会いしたリアス・アーク美術館の川島秀一氏が編纂された(石井正己氏との共編纂)。川島氏にお聞きした、津波が来る度に移動を繰り返してきた地域の歴史についてのお考えはたいへん示唆的であった。それらがベースになるであろう、今後のリアス・アーク美術館の活動にも注目したい。

- 山口弥一郎『津浪と村』(三弥井書店、2011)

フェスティバル/トーキョーで観た、村川拓也による演劇『ツァイトゲーバー』も興味深かった。ハンディキャップを持った人と、それを介護する人の身体のふるまいを再現する作品だが、特殊な事例を参照しているにもかかわらず、住居の中での普遍的な人のふるまいというのがよく表われていて、考えさせられた。この作品に限ったものではないのだろうが、平面図のように床に光の線が出るのみで住居の間取りが表現されたのも面白かった。ベランダでの出来事を演じるときだけ住居の輪郭線が浮き出て、室内でのシーンになると輪郭が消えるという仕組みは、通常私たちが家で認識する内と外の感覚が巧妙に視覚化されていたように思う。

ほかに、資生堂ギャラリーで開催された「あるべきようわ──三嶋りつ惠展」の青木淳氏による空間構成、東京国立近代美術館で開催された「パウル・クレー──おわらないアトリエ」展の西澤徹夫氏による空間構成は、いずれも平面や立体といった、決まったフォーマットの作品を展示する空間として、とても興味深かった。インスタレーションのような空間そのものを作品とする展示ではなく、これらの展覧会のような、平面や立体など物体として独立した作品を鑑賞する展示空間の可能性はもっと開拓されるべきだろう。

●A3

今後の東北でますます増える復興プロジェクトに、どのように建築家が関わるのか、またプロジェクトの生まれる段階やプログラムそのものに、どの程度建築家が主体的に関わることができるのか(もしくは立ち上げられるのか)に興味がある。また、大友良英氏が中心となってやっているプロジェクトFUKUSHIMA!は、DIYやネットワーク作りの実践として今後も注目したい。そして、第13回ヴェネチア・ビエンナーレ建築展日本館の展示。阪神大震災後の磯崎新コミッショナーによる日本館は鮮烈であったので、災害後の日本建築界のひとつの回答としてみられるであろう2012年の日本館はどのように展開されるのか、注目している。

しばはら・さとこ

1979年生。早稲田大学大学院修士課程修了(建築学)後、キュレーターのアシスタント、設計事務所広報を経て、現在、東京国立近代美術館広報。ほかに、展覧会の企画・運営や、Rocket or Chiritori名義で音楽活動も行なう。おもな展覧会「ファンタスマーケイト・ロードの標本室」(東京大学総合研究博物館小石川分館、2010)。http://www.myspace.com/rocketorchiritori

城一裕(研究者/東京藝術大学芸術情報センター助教)

●A1+A2

震災直後の3月13日早朝、新幹線に乗って妻と子どもと共に佐賀にある弟の家に避難しました。東海村JCO臨界事故の隣町で育ち、市民運動を趣味とする母を持った私にとって、小さい頃から身近であった放射線に対する、なかばトラウマ的な恐怖を感じてのことでした。3月中はちょうど春休みだったこともあり、九州から事態を見守っていましたが、4月に入り新学期のため東京に単身で戻ってきました。その時点から、自分はなにがしたいのだろうと自問する日々が続いています。明確な答えはいまになっても出ていませんが、そのなかで印象に残ったいくつかの実践について以下に記します。

大友良英『クロニクルFUKUSHUMA』

現在、毎回ゲストをお呼びして音楽と美術の学生と共にお話を聴くという講義(芸術情報特論)を担当しています。この春、当初予定していた研究者の来日がキャンセルとなり、どなたを招くか考えあぐねていたところで目に止まったのが、大友良英さんのtweetでした。細かな内容を記憶してはいませんが、その悩まれている様を含め、ぜひ若い学生に話していただきたいと思い、お願いした講演が本書籍の第一章として収録されている「文化の役目について──震災と福島の人災を受けて」です。

三輪眞弘「電気エネルギーはすでにわれわれの身体の一部である──中部電力芸術宣言について」

同じく、どなたをお呼びするかと考えていたなかで、「これは」と思ったのが、作曲家・三輪眞弘さんの書かれた「中部電力芸術宣言」でした。2009年の発表後、改訂を経て震災直後の3/13に再公開されたこちらの宣言では、現在の芸術、そのなかでも特に装置をともなう音楽において電気の支配から逃れることは難しい、そのことを自覚したうえで電力芸術を実践すると述べられています。

千房けん輔《地震前後ツイート》★1

ネットアーティストexonemoの一員としても活躍する、千房けん輔さんの手によるこの作品では、任意のTwitter IDを入力することで、3月11日に記されたさまざまな人の発言を表示、確認することができます。地震以降のものだけでなくその直前五つのtweetを併記することで、そのユーザの人となりが垣間見えるような気にさせられる秀逸なアーカイブとなっています。

- 大友良英『クロニクルFUKUSHUMA』(青土社、2011)

三輪眞弘「電気エネルギーはすでにわれわれの身体の一部である──中部電力芸術宣言について」(『アルテス』Vol .01 2011 WINTER[特集〈3.11と音楽〉、アルテスパブリッシング、2011)

●A3

「hARTsuden 発電するアート」(大城真、管野創、堀尾寛太、芝辻ペラン・ステファン、矢代諭史)

先述の大友良英さんらが関わった「8.15世界同時多発フェスティバルFUKUSHIMA!」(福島)を始めとして「アトミックサイト」(現代美術製作所)、「東京藝術発電所」(東京藝術大学)など、原子力発電の抱える問題に関連したイベントが、震災以降さまざまなかたちで行なわれています。執筆現在(2012年1月10日)行なわれているこの展覧会では、若手を中心とした作家が発電に向き合い、光る、動かす、作る、動かされる、といった作品を展示しています。そのなかでも、滑車や振り子といった機構と家屋そのものとを活用した音響作品を展示している堀尾寛太さんの「電気を使わない作品が作れた」という言葉は、今後作り手が電気とどう付き合うかという点において示唆に富むものだと思います。

- hARTsuden 発電するアート(アーティスト・ラン・スペース「merdre」、2012年1月7日〜15日)

URL=http://uma-merdre.com/blog/2011/12/18/hartsuden/

じょう・かずひろ

1977年茨城県日立市生まれ。九州芸術工科大学(現九州大学芸術工学部)修了。東京大学大学院工学系研究科博士課程満期退学。おもなプロジェクト=「生成音楽ワークショップ」「The SINE WAVE ORCHESTRA」「まちのアトリエ」ほか。

須之内元洋(メディア環境学、メディア情報学/札幌市立大学デザイン学部助教)

原発事故を含む東日本大震災、当初は、ただただショック。そして、家族を連れてどこに逃げるべきかなどと一時は本気で考えたのに、記憶の半減期はとても短く、あのときに心に刻んだはずの極度にストレスフルな状況は、おかしな安心感とともに忘れかけています。震災復興については、北海道から最低限のことにしか関わっていませんが、距離を置いている者なりに、意味があると感じていることを二つ書きます。東日本大震災は、ソーシャルメディア全盛の時代に日本が直接被った、最初の未曾有の大災害だったと思います。刻々と変わる状況が、映像、写真、テキストとして瞬く間に全世界に波及すると同時に、有益か無益かにかかわらず、国内外から真偽の入り混じった大量の被災情報が押し寄せました。痛切な災害光景、情に訴えるシーンが直接世界に発信され、世界各国からの迅速な支援やお見舞いの言葉が沢山届きました。しかし、危機に面したわれわれの内面に起きた変化や、震災の記憶の有り様については、あまり顕在化することなく、少しずつ忘れられているように思います。震災によって、われわれの生き方やものの見方がどう変わったのか、あるいは変わりつつあるのか、きめ細やかに感じ取り、伝える活動に注目しています。ベルリンを拠点に活動するアーティスト、ニナ・フィッシャー&マロアン・エル・サニは、昨年9月より京都に滞在し、東日本大震災以降に日本で進行している変化について全国を取材し、ヴィデオ・インスタレーション作品を制作しています。ようやく本格的復興が始まり、人々が、個人の営みと国家にいったいなにが起こり、その影響を考え、行動を始めた時期に重なります。人々がどのように震災を記憶し、個人の営みがどのように変化したのか。また、なにが明らかになっていて、なにがカタストロフの隠れた側面なのかを探る試みです。例えばアーティストの場合、実践中のアートプロジェクトや、社会に対する自身の態度や責任に、どのような影響や変化があったのかを問うていきます。作品を構成する長回しのインタビュー映像は、個人の語りに細やかに耳を傾けることによって、何気なく表面に見えているものの裏に異なる側面があることを気づかせます。未来に対するわれわれのコミットメントを問いかける作品になるそうです。このヴィデオ・インスタレーション《Ghosts, that close their eyes》の完成に注目しています。

- Nina Fischer & Maroan el Sani, Ghosts, that close their eyes

URL=http://www.fischerelsani.net

母親がガイガーカウンターを手にする映像は、既存メディアや「お上」に対する信頼が大きく崩れ、さまざまな限界が露呈し、個人の営みの戦略を少なからず再構築せざるをえない現実を物語っていると思いました。お上に対して持っていた根拠のない期待や安心感に多くの人が気づき、放射性物質に対する危機対応に限らず、自分たちでアイデアを出しあい、具現化し、生活を改善することに対して、意識的になることができました。こうした意識にもとづいた、オープン・ネットワーク時代のまちづくり、ものづくり、農業、観光の実践活動に注目しています。例えば、極めて具体的な「Make:」的実践として、マーチン・ヤクボスキーの「文明の設計図をオープンソース化する試みについて」(TED2011)にはたいへん感銘を受けました。

- マーチン・ヤクボスキーの「文明の設計図をオープンソース化する試みについて」

URL=www.ted.com/talks/lang/ja/marcin_jakubowski.html

ところで、私の住む札幌市は、メディアアート分野でユネスコ創造都市ネットワークへの加盟を目指しています。地方行政がこれを推進する大きな動機として、都市の国際的存在感向上や、メディアアートを通じた人材交流による都市の活性化等が一義的に挙げられますが、より長期的ビジョンとして、まちづくりや地域産業の各分野において、当事者が自発的に地域の活動体に参加し、個人の創造性を発揮できるような環境を、上手に形成していくことがあります。マーチン・ヤクボスキーの実践のように、(ハードウェア)テクノロジーのオープンソース化、戦略的なメディア活用、異分野間の協働等も大きなテーマと思いますが、地域においては、そもそもMake:する人や参加者の育成、意識形成も重要な課題です。参与性を喚起する創造的な環境づくりについては、ジェーン・マゴニガルの「ゲームで築くより良い世界」(TED2010)や、ミシェル・ド・セルトーの『日常的実践のポイエティーク』(国文社、1987)が示唆に富む内容でした。今年も、足元のプロジェクトを一つひとつ進めていきます。

- ジェーン・マゴニガルの「ゲームで築くより良い世界」

URL=www.ted.com/talks/lang/ja/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world.html

すのうち・もとひろ

1977年生。メディア環境学、メディア情報学。札幌市立大学デザイン学部助教。

土屋誠一(美術批評家/沖縄県立芸術大学講師)

●A1

2011年3月11日、震災の情報は、那覇の自宅で知った。知れば知るほど悪化していく状況を伝える速報に、目を覆いたくなる一方、ニコニコ動画で配信されるリアルタイムの報道を追いつつ、半ば強迫神経症的に、twitterのTLを流れる、有象無象の膨大なつぶやきを、数日間ろくに眠ることもできずに、ほとんど思考停止の状態で見続けていた。被災地、それに福島第1原発から遠く隔たった土地にいて、にもかかわらず強烈に意識させられたのは、普段は意識すらしない「国土」が可視化されてしまったということと、平時ならばむしろ忌避していたはずの「日本」に対する、将来への深い不安だった。このような認識が導いたものは、いくら理念的には左派的な立場を取っているつもりであろうとも、いわば「内なる日本人性」とでも呼ばざるを得ないような意識に、いかに自らが拘束されているのか、ということが顕わになるという、何とも言い難い無力感だった。このような自分語りには意味がないと言われるかもしれないが、いまだ部分像すらはっきりとは見えない3.11以後の状況を語るには、まずはそのような個別的かつ素朴な実感からスタートせざるを得ないように思われる。原発の被害からは相対的に安全(しかし、原発や基地といったリスクの地方への押し付けという点では、フクシマもオキナワも地続きである)な地域に住んでいるものの、しかし、3.11以後、私の生活圏でもしばしば見かけたいわゆる「疎開者」の姿については、那覇という都市の日常のなかに、幾分なりとも非日常的が流入したような風景として、ここに記しておきたい。多くは小さな子供連れで、頼りにできる人のあても少ないのか、所在なさげにしている人たちの姿を、3.11がもたらしてしまったひとつの光景として、きちんと刻んでおきたいと思う。

もう一つ、個人的な記憶としては、美術家の石田尚志と協同した、「石田尚志 in 沖縄」(http://ishidaokinawaproject.ti-da.net/)というプロジェクトに、数人の仲間とともに製作委員会の一員として関わり、原発災害の不安のピークにあった4月初頭、沖縄本島の海岸沿いで、映像作品の制作のための撮影に立ち会ったのも忘れ難い。3.11以後、非日常になってしまった日常のなかで、本来非日常的行為であるはずの芸術が、奇妙に日常のほうへと逆転してしまったような、形容し難い幸福感のなかで行われた作品制作だった。このことを、社会不安からの逃避のために芸術を口実にしているとは思わないでいただきたい。そうではなく、3.11以後、芸術の置かれる位置が、端的に変化してしまったのだ。このプロジェクトの成果は、東京都現代美術館で開かれた「MOTコレクション展:特集展示 石田尚志」(6月11日~10月3日)での出品作品として眼にされた人も多いと思うが、出品された最新の作品には以上のような背景もあったということは、ここに銘記しておきたい。

●A2

2011年の7月から12月まで放映されたアニメ『輪るピングドラム』は、おびただしい隠喩や引用に満ち溢れたスリリングな作品であった一方、都市論としても読める広がりをも持っていた。ここ数年のアニメにおける、現実の風景を参照することで押し進められてきた「聖地巡礼」的な傾向が、参照される地域の風景を拡張し再構成するものであると言える一方、「ピンドラ」は、東京の丸の内線沿線の風景を参照しつつも、1995年の地下鉄サリン事件を力技で召喚するといった点において、「聖地巡礼」とは異なる衝撃を観る者に与えた。そこでは、現代の都市空間を舞台にしながらも、現在時点に過去の歴史の亡霊がふとした隙に召還されるといった事態が描かれていた。非常事態によって日常空間がその脆弱性を顕わにするという点では、「ピンドラ」は明らかに3.11以後の状況を射程に入れた作品であったが、そのメッセージは、「復興」によって過去を忘却するのではなく、現代社会のシステムが生み出してしまう(ヴィリリオ的な)「アクシデント」を常に想起せよ、というものだ。この作品で扱われる「1995年」(地下鉄サリン事件以外にも、あまりにも多くの重大な事件が刻まれた年である)は過去なのではなく、現在に偏在し、未来にも回帰するものである。そのような「アクシデント」を抱えたなかで、いかなる「生存戦略」が構想できるのか、そのことが問われている。機会があれば、都市論的な視点から「ピンドラ」を読むことを考えてみたいと思う。

私自身が関わったプロジェクトだが、美術家の雨宮庸介の呼びかけで開催されたハプニング的催しである「あの、2011年8月28日」(トーキョーワンダーサイト渋谷、2011年8月28日)もまた、3.11以後の状況を反映しての試みだった。青山悟、雨宮、安齊重男、梅田哲也、O JUN、沢山遼、千葉正也、土屋といった面子で行われたこの催しは、会場の開館時間から閉館時間にかけて延々と、通常ならばアトリエで行われる作品制作から、パフォーマンス、批評家によるトークまで、同時多発的かつ並行的に進行し続けるというものであった。呼びかけ人の雨宮は、「震災は従来の価値観をいともたやすくひっくり返し、暗部を明るみに出し、膨大な絶望を投下し、ついでに少しの希望を与える事さえした。語弊はあるが、それ、芸術がやりたかったエフェクトじゃないか? 僕が作品でいつかやりたかったエフェクトじゃないか? 僕は震災以来、どこか震災そのものに嫉妬しつづけている」と、臆面もない震災に対する(ほとんど不謹慎まがいの)リアクションを、この催しのステートメント文の中で語っていたが、アーティストとしては真摯な対応であったと思う。このメッセージは、額面通りに受け取ってはならないだろう。確かに3.11は、銘記すべき特権的な日付である。しかし、このイヴェントの開催日かつ作品タイトルである8.28もまた、その交換不可能な固有性という点において特権的な日付なのであり、そのようなあらゆる日付の固有性とその掛け替えのなさが明らかになったということが、3.11以後の状況なのだ、ということだ。イヴェントの現場に当事者として立ち会った率直な感想で言えば、この試みが優れた作品として成功したとは思わない。けれども、3.11以後、あらゆる日付が常なる危機を抱え込みながら、その固有性を顕わにしたということが、この一日限りの催しにおいて、明確に提示されていたのは間違いない。

「メタボリズムの未来都市」展は、建築の専門家がクリアに取り上げるはずなので、簡単にだけ触れておく。この展覧会で明らかになったのは、丹下健三という建築家が、そのメガロマニアックな想像力において、(その功罪含めて)飛び抜けて優れていたという事実である。「東京計画1960」のような、丹下の提示した都市計画は、国土の脆弱さが顕わになった3.11以後、その耐用年数は確実に切れてしまった。だが、丹下が提示したような未来への「希望」を、今日に至るまでわれわれは提示しえたであろうか。この展覧会が明確にしたものは、好むと好まざるとにかかわらず、常なる参照項としての丹下という存在を無視することはできないということである。

●A3

3.11の影響を被り、まずは延期、最終的には区の財政難を理由に中止に追い込まれた、目黒区美術館の「原爆を観る 1945-1970」展について触れておきたい。重要な展覧会になったはずであることは勿論のこと、展覧会カタログへの寄稿や関連イヴェントへの出演などを予定していた一関係者でもあるので、この展覧会に期待していた少なからぬ人々と同様、私も残念でならない。しかし、開催予定だった昨年の4月の段階で、滞りなく展覧会が開かれていたとして、恐らく展覧会を冷静に鑑賞できる者など、誰一人として存在しなかっただろうし、そもそも展覧会という形式が、多かれ少なかれ祝祭性を持ってしまうことが不可避であることを考慮すれば、原発不安という欠如の埋め合わせとして、消費されるにとどまったと容易に推測される。最終的な中止決定が、区の財政難が原因であったことは、行政の文化に対する軽視という点において批判されるべきであるが、3.11以後の社会状況下であるからこそ開催すべきであるという意見は、明らかに説得力がない。そういった向きには、目黒区からさほど遠くない原爆の図丸木美術館にまずは行ってみて、丸木位里・俊の作品を実見してみることをお薦めする。ともあれ、この展覧会の準備において蓄積された調査研究が失われたわけではないので、どのような形であれ、その蓄積を発表することを、一関係者として諦めているわけではないことは申しておきたい。

つちや・せいいち

1975年生。美術批評家、沖縄県立芸術大学講師。論文=「平面・反復・差異──アンディ・ウォーホルの二連画について」「失くしたものの在処をめぐって──斎藤義重、1973年再制作」ほか。

戸田穣(建築史/金沢工業大学講師)

「3.11」という表記がなんとなく気に入らないので今回の震災の経験を、と言い直したいのだけれど、それに対してわたしが専門家として対応したり、なにかに転化しえたかと言えば、そのようなことはなくて、被災者でもない一生活者としての経験に過ぎなかったように思う。たしかに数カ月は正気を失っていたし、幾人かの近しい人とコンフリクトを起こしたりもしたけれど、いまのところ、わたしにとって今回の災害は、それ以前から考えていたこと、思っていたことともう少し真摯に向きあう契機であるべきではないのかというあたりの実感に落ち着いて、だからこそいま平穏に、これまでと同じような不安とともに日常を生きている。自分の庭を耕さねばならない。『建築雑誌』2010-2011

そのことを痛感したのは、この一年のもっとも大きな経験だった日本建築学会『建築雑誌』編集委員会への参加だった。これまで西洋建築史という学会のなかでも最小といってよいだろう世界の中におり、かつ博士課程のほとんどをフランスで過ごしたこともあり、ほとんどもぐり同然で建築界の隅にいたわたしが、学会に文字通りもぐりこんだわけだ。中谷礼仁編集長にはひたすら感謝している。産学官問わず各分野の専門家が老若男女集い、2-4名の委員が各号を担当するのだが、しかし毎回の会議の出席率は高く、担当者任せにすることもなく、きわめてオープンかつ率直に語り合う場は、末席に連なり耳を傾けているだけで蒙を啓かれること幾度となく訪れ、とても刺激的だった。専門性を極めた一人ひとりの発言の背後に、あるいは裾野に、それぞれの建築観が広がっているのが実感された。2011年2月号「建築論争の所在」を特集しながら、漠然と西洋建築史の所在やみずからの所在を省みたりもした。

- 『建築雑誌』2011年2月号(特集=建築論争の所在)

建築アーカイブズ

2011年、近現代建築資料館(仮称)について報道がなされた。近現代建築資料館(仮称)がどのような施設として動きだすのか。具体的な運営計画については、いまだわからないので見守るしかないが、パブリックな建築アーカイブズをもたない日本にとっては、大きな一歩だと思う。建築保存や建築史研究者だけでなく、広く関心が共有されればと思う。わたし自身のこれまでの歩みが建物保存や建築資料保存といった活動と重なるわけではないが、歴史研究者としてアーカイブズを使う側にいるうちに、日本における建築資料保存のあり方に意識をもつようになった。日本建築学会の建築歴史意匠委員会・建築アーカイブズ小委員会では、主査の山名善之先生(東京理科大学)を中心に議論を重ねている。現在、日本の建築資料は、日本建築学会の建築博物館や国立国会図書館や、その他公文書館に収められた資料を別とすれば、その多くが全国の大学や個々の事務所で収集・保管・整理がなされている状況である。そして、その多くは非公開だ。国立施設の設立をきっかけに、こうした全国に点在する個々の建築コレクションのあいだで情報の共有が進むことを期待したい。とくに資料整理に際するメタデータの取扱いを統一し、資料の相互検索システムが実現されればと思う。

昨今アーカイブズ流行りではあるものの、個人的な印象で申し訳ないが、少し前には建築界の人に「アーカイブズ」というと「デジタル?」という応答がすぐさま返ってくることが多かった。また、そのイメージは、アーカイブズと言うよりも、どちらかというとミュージアム的であったりする。建築資料の特性・役割をどこに求めるかはさらなる議論が必要だと思うが、資料のデジタル・データ化は先の話であって、まずは紙を相手にコツコツと整理を進めていかなくてはならない。建築資料は膨大であり、巨大でもあるので、その資料整理には相応の時間と人手がかかるし、なによりもスペースをどれだけ確保できるのかが重要だ。基本的に地味な世界なので、気長に、しかし関心を絶やさぬよう少しずつアウトプットも続けながら、進んでいくことが大事ではないかと思う。

最後に

この一年は東京から金沢に移住したりと大きな変化があり、研究も捗らなかったが、ひとつ、大きな区切りはこれまで2年に亘って続けてきた内田祥哉先生への聞き取りが一段落したことだ。権藤智之氏(日本学術振興会)、平井ゆか氏(内田祥哉建築研究室)とともに住総研の研究助成を得て行なっている建築構法学史研究である。内田先生への感謝をかたちにするためにも、2012年はまとめの作業を一刻も早く進めていきたいと思っている。内田祥哉先生の父内田祥三については村松貞次郎による長い聞き取りがあり、草稿のまま残されていたものが『東京大学史紀要』に「内田祥三談話速記録」として8回に亘り掲載されていて、親子二代の建築学者のオーラルヒストリーが並ぶことも意義あることではないかと思う。昨年の本アンケートに寄せた原稿も、内田祥哉オーラルヒストリーも、戦後第一世代へのわたしの関心のひとつである(ちなみに内田先生と下河辺淳氏、故大髙正人氏は同級生だ)。昨年アンケートにも書いたが、留学してなければ、という思いも強いが、またそれも別の話としよう。いかんせん、4月からの生活のなかで、東京からの距離やら、時間の制約やら、いろいろな条件の下でこれからどうやって生活を組み立てていくかというのが、切実な課題であって、おおよそ他のことに眼を配る余裕がなかったのが正直なところだ。ネットを通じて、さまざまな情報を集めてもいるが、ではセシウムという元素名やベクレルという単位が、いったいどういった意味をわたしにとってもつのかという理解もないままに、なにか言質をとるかのように(しかし誰から?)日々積み重なっていく震災関係の書籍を読む暇もないまま、ただ恨ましく眺める年の瀬である。

○日本建築学会図書館デジタルアーカイブス=http://news-sv.aij.or.jp/da1//

○日本建築学会 建築関連アーカイブリンク集=http://www.aij.or.jp/jpn/databox/2009/achivelink.htm

○DAAS 建築・空間デジタルアーカイブス(国内の建築アーカイブリンク)=http://www.daas.jp/

○京都工芸繊維大学美術工芸資料館=http://www.cis.kit.ac.jp/~siryokan/main.html

○JIA-KIT建築アーカイヴス/金沢工業大学建築アーカイヴス研究所=http://wwwr.kanazawa-it.ac.jp/archi/index.html

とだ・じょう

1976年生まれ。日仏近代建築史。博士(工学)、金沢工業大学講師。共著:Le Public et la politique des arts au siècle des Lumières, Bibliotheques d'architectureほか。翻訳=クロード・パラン『斜めにのびる建築──クロード・パランの建築原理』。共訳=エイドリアン・フォーティー『言葉と建築──語彙体系としてのモダニズム』ほか。

冨山由紀子(写真史、視覚文化論/東京大学大学院総合文化研究科博士課程)

●A1

「がんばろう日本」というスローガンが叫ばれ、「ひとつになろう」という気運が高まる一方で、大小さまざまな「差異」に直面させられた一年でした。私自身は東京に暮らしていますが、余震が起こるたびに、自分の足元と震源地とが地続きであることを、ひしひしと感じさせられました。首都圏のライフラインが東北に支えられていることも、恥ずかしながら今回のことで改めて自覚し、そうした「つながり」が幾重にも張りめぐらされた上に生かされているのだと、実感しました。

しかし、そこには「つながり」だけでなく、「差異」も大きく横たわっています。当たり前のことですが、震源地からの距離や、住む場所の地形が違えば、揺れには差がありますし、被害も異なります。手に入る情報の量や種類にも、地域によって差がありましたし、放射線による影響にも、地域差や個人差があります。こうしたさまざまな物理的、心理的な差異に、多くの人が心を痛め、苦しんだはずです。できることなら、ともに幸せでありたい。しかし、そううまくはいかない現実がある。その事実を幾度となく突きつけられ、模索を繰り返す日々が続きました。乗り越えられる差異を、一つひとつ克服していくこと。それが難しい差異については、その存在を痛みとともに受けとめ、考え続けていくこと。いろいろなことが、まだまだこれからなのだと思います。

写真に携わる人々のあいだにも、さまざまな差異が生じました。被災した人、しなかった人。自分は被災しなかったものの、肉親や知人が被災したり、命を落とすことになった人......。そうした状況の中で、カメラを手にした人々の前には、「撮るべきか、撮らざるべきか」という、根本的な問題が立ちはだかりました。

「撮るべきだ」「撮るのが自然だ」と考えた人もいれば、「こんなときに撮るのはエゴではないのか」と悩んだ人もいました。実際に現地へ行ってみたところ、写真にできることの少なさに愕然とした人もいます。撮ると決めた人たちにしても、何をどのように撮るべきか、撮った写真をどう発表すべきかについて、いろいろの葛藤や決断があったはずです。そうした試行錯誤は、今も終わっていません。

それらすべての試み、経験に対して、深い敬意を表します。撮った人の経験も、直接的には撮らなかった人の経験も、後の世代へと手渡すべき、大切なものではないでしょうか。写真を見る側の者としては、差しだされた写真から何を読みとり、生かしていくことができるかを考え続けると同時に、「撮られることのなかった写真」や、「写されなかったもの」についても、考えていきたいと思っています。「何が写っているか」だけでなく、「何が写っていないか」についての想像力を喚起させるのも、写真というメディアの重要な機能だと思うからです。

●A2

写真に関する出来事に話を絞っても、忘れがたいものが数多くありました。たとえば、被災地で撮られた数々の印象的な写真。『アサヒグラフ』や『FOCUS』の臨時復刊。傷つき、汚れた写真の収集、洗浄。Googleによる「未来へのキオク」。Yahoo! JAPANの「東日本大震災 写真保存プロジェクト」。遺体を写した写真の是非をめぐる議論。被災地の人々にカメラを手渡し、当事者の目線で写真を撮ってもらうプロジェクト「ROLLS TOHOKU」。被災者の力強い姿を被写体にしたポスター「復興の狼煙」。生まれ故郷である陸前高田の、被災以前と以後の姿を対比してみせた畠山直哉氏の写真展「ナチュラル・ストーリーズ」。大森克己氏の写真展および写真集「すべては初めて起こる」......。その中でもとくに、今井智己氏の写真展、「遠近」を挙げておきたいと思います。

東京のブロイラー・スペース(現・ギャラリーレイヴン)で、5月に開催されたこの個展では、二階建てのギャラリーを使って、一階には風景や室内空間を撮った新作7点が、二階には、2010年に写真集としてまとめられた「A TREE OF NIGHT」のシリーズが展示されていました。

「A TREE OF NIGHT」において鍵となるのは、点字の綴られた本を被写体にした写真です。その写真を見る者は、そこに写し撮られた点字という存在を、目で〈見る〉ことができます。しかし、その点字を指先で追うことで浮かび上がる、目の見えない人たちが〈見ている〉世界を、直に体験することはできません。また、点字の写真とともに置かれた、街中のスナップ写真にうつるものを、目で〈見る〉人もいれば、その様子を描写した点字によって、〈見る〉人もいるでしょう。そのとき、〈見える〉とは、〈見えない〉とは、一体どういうことなのでしょうか......? 〈見える〉と〈見えない〉との間にある差異には、どれだけの数と深さがあるのでしょうか? その深さを、お互いに埋め合うことはできるのでしょうか?

この問いは、一階の新作にも通低音のように響いています。並んでいるのは、どことなく震災や原発事故との関連性を漂わせる写真たち。緑色のヘドロにまみれた何かの破片や、年季の入った木造民家の天井、海や山などを撮った写真は、震災や津波に襲われた土地や、そこで営まれていた人々の暮らしを想起させます。不気味なほど白く、無機質に管理された閉鎖空間の写真を見ていると、「技術による制御」への過信と、その過信が引き起こした惨事を想わずにはいられません。

会場にはキャプションも解説文もなく、写真が実際に、震災や原発事故のおりに撮られたものなのかどうか、はっきりしません。しかし、それらがどこで、何のために撮られたのか分からない、素性の〈見えない〉写真であるからこそ、逆に〈見えてくる〉ものがあります。「東北」や「フクシマ」は、扇情的なワイドショーなどによってイメージが単純化され、〈見えない〉ものになりつつありましたが、そうした「固有名詞化の罠」から一歩離れたところにある写真を見ることで、いつのまにか事態を〈見知っている〉つもりになっていた自分に気づき、状況を捉えなおすことができるようになるのです。「そこで何が起きているのか、起ころうとしているのか」を、自分なりに〈見よう〉とし始めることが可能になるのです。

写真の中の無名の空間や景色が残す、いつかどこかで見たもののような印象。そこから、震災や事故が決して特異な出来事ではなく、自分の生きる日常の延長線上に存在しているのだという実感が、じわじわと立ち上がってきます。放射線という〈見えない〉脅威が、日々の生活を静かに蝕みつつあるのだという実感も。もし、そこに並んでいるのが説明的な、わかりやすく解説の添えられた写真だったとしたら、果たしてここまで痛切な、主体的な想いを得ることができたでしょうか。説明的な写真が必要な時も、もちろんあります。しかし、そういう場合ばかりではないのです。

一階の写真のなかに、実際に福島第一原子力発電所を写したものが含まれていたことは、後になって知りました。山むこうに、見えるか、見えないか......という大きさで、建屋が写っていたのです。別の写真には、建屋こそ見えないものの、発電所を取り囲む山並みが写し撮られていました。それはまさに、報道で見慣れたものとは異なる、「固有名詞化」を逃れた原発の姿をとらえた写真であり、その景色の中に暮らす、原発周辺の人々との距離を示す写真でもあったのです。

並べ方や言葉の添え方によって、いくらでも意味を操作できてしまう写真の曖昧さ。それは、とても扱いが難しいものです。操作の具合によって、見えるものが見えなくなったり、見えないはずのものが見えてしまったりします。「遠近」展は、その難しさにあえて立ち向かい、〈見えるか、見えないか〉の境界線の上に立つことで、〈見る〉ことの多様性や可能性を教えてくれていました。

●A3

震災をめぐる連続企画展「Remembrance 3.11」が、2月から4月にかけて、東京と大阪のニコンサロンで開催されます。地震直後から現地入りし、物資を届けながら撮影と報告を続けた石川直樹氏、広島の街並みや各地の自然風景を、独自の視点でとらえてきた笹岡啓子氏など、若い世代の写真家も多数参加。見逃すことのできない企画になりそうです。

また、A2で触れた今井氏は、東京のエプサイトでの個展「mapping TAIPEI」(2月17日-3月1日)と、目黒区美術館で開催されるグループ展「メグロアドレス─都会に生きる作家」(2月7日-4月1日)への参加を予定。どちらも楽しみです。2011年の目黒区美術館では、「原爆を視る1945-1970」展の開催中止という非常に残念な出来事がありましたが、その内容が何らかの形で公開されることも、切に期待しています。

ニコンサロン:http://www.nikon-image.com/activity/salon/

今井智己:http://www.imaitomoki.com/home/

とみやま・ゆきこ

1979年生まれ。写真史、視覚文化論。東京大学大学院総合文化研究科博士課程在籍。論文=「〈日常〉写真の静かな抵抗──下津隆之「沖縄島」を読む」(『表象』第5号、2011)、「戦争の見えづらさ : 下津隆之の初期写真作品について」(『超域文化科学紀要』第16号、2011)など。

永井幸輔(弁護士/Creative Commons Japan)

●A1

東日本大震災によって発生した(露になった)都市の機能不全を埋めるように、オープンソースを利用したアーキテクチャが数多く生まれたと感じている。

OLIVE

自転車のチューブから輪ゴムをつくる方法など被災地でもつくれる日用品のアイディアを、wikiを利用したオープンソースで蓄積するプロジェクト。印刷物としても、被災生活支援マニュアル『OLIVE PAPER』が制作され被災地に届けられた。

Todoke!

Twitterのリツイートなどを利用して支援者の声を集め、大口の支援品目の提供を企業にうながすプロジェクト。当時困難だった物流の確保も自ら行ない、実際にアウトドアウェアや靴、下着の提供などが実現している。

そのほか、Creative Commonsを利用した試みも見られ、Googleによる被災地の写真・動画の共有プロジェクト「未来へのキオク」では、写真や動画の提供時にCreative Commonsライセンスの利用が推奨されている。相田みつを美術館のウェブサイトでも、氏の一部の作品にCreative Commonsライセンスが付与されて公開されている。

特筆するべきなのは、「OLIVE」にせよ「Todoke!」にせよ、震災後に生まれた多くのプロジェクトは、早いものでは震災からわずか数日という短期間で立ち上がり、短いスパンで少なくない実績をつくっているということである。ウェブやSNSによるワークシェア環境が整ったことにより、都市/社会を駆動するオルタナティヴなメカニズムとして、いまやオープンソースは無視できないほどの存在感を持ち得ている。と同時に、オープンソースを集約し最適化する優れたプラットフォームの必要性とポテンシャルが、東日本大震災を経て明らかになったと感じている。

●A2

Power of Open

Creative Commonsによって制作された、Creative Commonsライセンスの成功事例を紹介する「Power of Open」がリリースされた。Ted、Jonathan Worth、Vincent Moon、Jamendo、Dublab、Al Jazeeraなど、映像、写真、音楽、報道、教育、出版などの数多くジャンルにおける成功事例がシェアされている。現在、日本語版を含めた各国語による翻訳版がリリース済である。

Creative Commons Global Summit 2011

昨年9月、Creative Commonsの国際会議「Creative Commons Global Summit 2011」がワルシャワで開催された。2011年末時点でCreative Commonsの公式アフィリエイトは72カ国に及ぶ。同会議では各国での活動報告や今後の戦略がディスカッションされた。

世界的なCreative Commonsの潮流としては、教育分野やオープンガバメントへのライセンス導入が進んでおり、オーストラリア、ニュージーランド、米国での政府によるCreative Commonsライセンスの導入は注目に値する。

Europeana

欧州委員会が公開しているヨーロッパの電子図書館ポータルサイト「Europeana」では、何百もの文化的作品のメタデータにCC0ライセンス(パブリック・ドメイン・ライセンス)を使用し、パブリックドメインで公開できるようになった。Europeanaは、一昨年の10月、著作権の存在しない作品にパブリック・ドメイン・マークを標準で用いる計画を発表しており、著作物流通、ひいては文化輸出に対する欧州の意識の高さが窺える。

オノ・ヨーコ展──希望の路(広島市現代美術館)

広島市現代美術館で開催されたオノ・ヨーコの個展においてCreative Commonsライセンスが採用され、作品の写真撮影とウェブにおける公開が可能になった。世界的な現代美術家である氏が3.11以後の世界を踏まえて制作した作品を、広島から世界へ、作品の写真撮影を通して媒介できることの意義はけっして少なくないだろう。

そのほか、昨年はYouTubeにおけるCreative Commonsライセンスのサポートが始まった。YouTubeの動画に投稿したユーザーがCreative Commonsライセンスを簡単に付けられるようになり、著作権侵害の心配をせずに自由にリミックスを楽しむことができる。世界で最大級の動画共有サイトでのCreative Commonsライセンスの採用は、率直に嬉しいニュースだった。

また、2009年にウェブラジオ「dublab」の呼びかけで世界中のアーティストからCreative Commonsライセンスを付与されたビジュアルと音が提供されたプロジェクト「Into Infinity」がさらに進捗し、その素材を用いたプロジェクト「Infinity Loops」がスタートしている。

●A3

Creative Commons in Museum

昨年のオノ・ヨーコ展を含め、少しずつ定着しつつある現代美術館におけるCreative Commonsライセンスの導入だが、2012年にも、都内で2月にスタートする展覧会においてCreative Commonsライセンスの採用が予定されている。撮影者と被写体と作品との関係すらもフレームに収めるCGMによる作品写真群は、鑑賞者との一対一の対峙に留まらない、美術作品(特に、インスタレーション作品)の新たな一面をも浮かび上がらせるだろう。

また、上述のCreative Commons Global Summit 2011では、「Creative Commons in Museum」プロジェクトのプレゼンテーションが行なわれ、日本における美術館へのCreative Commonsライセンス導入の成果が各国にシェアされた。美術館におけるCreative Commonsライセンスの導入について、世界的な実践が始まりつつある。

Cloud

Daisuke Tanabe, Bun/Fumitake Tamuraという二人のトラック・メイカー/プロデューサーが原雅明氏と立ち上げたプロジェクト。その第2弾が2012年1月27日からスタートし、今回はマルコス・スザーノと沼澤尚が課題音源を提供している。

また、音楽関連では、Dublabの日本における活動についても展開がある予定。

CCサロン

オープンカルチャーをテーマとした対話の場を作る試みであるCCサロンが2011年に開催された(初回のゲストは、NOSIGNERこと太刀川英輔氏)。今年は、さらに多彩なゲストを迎えての開催を予定している。

startbahn

昨年末に発表された、現代美術家の泰平による「インターネット時代のアート」の為のプラットフォーム。作品の転売時に販売価格の一部が作者に還元されるという追求権な要素を取り入れ作品の流動性を高める、「アーティスト」「コレクター」「レビュワー」の3種類のアカウントを用意し、それぞれが干渉し合うことで作品の売買を活性化させるなど、美術作品売買についての画期的な試みが取り入れられている。

TwitterやTumblrをはじめ、CAMPFIREやOLIVE、STUDIO VOICE ARCHIVEなど、それ自体が先鋭的で高いクリエイティヴィティを持つオルタナティヴなプラットフォームが多様化し、一層存在感を増している。今年も注目していきたい。

すでにCreative Commons、ひいてはオープンカルチャーは、斬新さやスタイルではなく、どのような具体的なアウトプットが実現できるのか、マネタイズを含めた持続可能性があるのか、その価値を真に問われるフェーズに入っている。かたや、Creative Commonsはリーガルに特化したオープンカルチャーにおけるひとつのプラットフォームに過ぎず、Creative Commons単体でなにを生み出せるかを超えて、他のオープンカルチャーとの協働に次の可能性がある。

ウェブデザイナーや編集者へのCreative Commonsの認知度が高いのは、おそらくFlickrが実際に仕事に使われているということなのだろう。Creative Commons Japanにおいても、dublab、Fablab、その他のプロジェクト/場とのあいだで、あるいは、ウェブ上のプラットフォームとのあいだで、より積極的に交感してアウトプットを生み出していくことが必要であると感じている。

ながい・こうすけ

1981年生まれ。Creative Commons Japanメンバー、Arts and Lawディレクター、マンガナイトディレクター、弁護士。クリエイティブな活動を生む環境自体のクリエイティヴィティに惹かれ、芸術と法のあいだで活動中。弁護士としては、映画・音楽・現代美術・ファッションなどのアーティスト・デザイナーから、デジタルアーカイブ・美術館・音楽フェスまで、クリエイティブに関わる人々に対して幅広く法務アドバイスを提供している。 共著=『クリエイターの渡世術』(ワークスコーポレーション、2010)ほか。

中川純(建築家/レビ設計室)

震災の日、駅が閉鎖され帰ることができなくなったので、近くに住む友人と酒を飲むことになった。はじめは震災当時の状況を話していたが、朝方になるといつもの会話に戻っていた。ようやく動き出した電車に乗って駅に降り立つと、家電量販店が軽快な音楽を流しながらいつもと変わらず営業しており、妙に安心したことを覚えている。帰宅後TVをつけると想像を絶する映像が飛び込んでくる。ほどなくして福島の原発が競い合うように爆発した。政治家が「直ちに影響はない」と言い続け、そんなものかとTVを見続けているうちに、祖父母が相次いで亡くなり、法事で3月が過ぎていった。5月の連休だろうか、なにかの用事で訪ねた写真家の山岸剛さんのスタジオで『建築雑誌』用に撮影した東北の写真を見せてもらった★1。被写体は津波の被害を受けた工場らしきであったが、鉄骨の躯体とそこに絡まる瓦礫の構図にひどく無意識を揺さぶられた。翌日から友人と東北に入る予定であったが、私が求めていたのはこの写真のような光景なのかもしれない、そう思うと恥ずかしくて居た堪れなくなり、その日はくだらない話をしながら深酒し、自分の卑しさを反省した。

ガイガーカウンターを入手したので、近所の公園と娘が通う学校を一通り計測した。アスファルトの路上は0.36μSv/h、公園の水たまりは0.92μSv/hという値であった。私が住んでいたところはホットスポットと呼ばれているらしく、3月からいままでうちの娘たちは学校や公園で低線量ではあったが被曝し続けていたことになる。故ミッテラン大統領の「人類は戦争か被爆を選ばなければならない」という言葉を思い出し、とても暗い気持ちになった。戦争はエネルギーの争奪戦だが、九条を持つこの国は被曝を運命づけられていたというわけだ。戦争のない平和で安全で豊かな世界、それがまるで黙示録の予言が成就したかのように突然目の前で崩れ落ち、私は浮遊せざるをえなくなった。

原発事故において政府や電力会社の管理体制が問題視されているが、イヴァン・イリイチは『エネルギーと公正』のなかで今回の惨事を必然的なものとして予言している。そして彼は「大量のエネルギーは必然的に自然環境を破壊するが、全く等しく社会的諸関係をも退廃させる。(...中略...)高度のエネルギー量により社会の崩壊がはじまる境界は、エネルギーの変換が物的な破壊をうみだす境界とは別である。馬力で表すならば、前者の方が明らかに低い」と述べている。「エネルギーの変換が物的な破壊を生み出す境界」を原発事故とするならば、その前に社会の崩壊が始まっているという指摘に対して、私は1995年に起きた一連のオウム事件を思い出した。

吉本隆明は『宗教の最終のすがた』の「西の天災、東の人災」において「ぼくはオウム事件を『姿なき内戦』の一種とかんがえています。(...中略...)何が問題なのか。「善悪」の基準が現代の市民社会を離れて、浮遊しだしたこと。経済でいえば、価格がその物本来の価値と関係なく浮遊しだしていること。(...中略...)こうした浮遊現象は、所得の半分以上が個人が使っている消費であるという現在の消費社会の特徴からくるものではないでしょうか。物の価値とか「善悪」とか価格といった、あらかじめその本体によって決まったようにみえていたものが、消費社会になって、本体から離れてさ迷いだした。オウム事件の根底には、このような浮遊現象があるような気がするのです。ですから、オウム事件は高度な消費資本主義社会では、起こりうる可能性があった事件だとも考えられます」と述べ、この吉本の浮遊現象に応答するかのようにイリイチは「たとえ汚染しないエネルギーを得ることが可能で、それが豊富にあったとしても、大量にエネルギーを使用することは、肉体的には無害でも精神的には人を奴隷化する麻薬に似た作用を社会に及ぼす」と述べている。浮遊現象と麻薬。誤解を恐れずにいうならば、オウム事件はこの浮遊現象=麻薬に対する拒絶反応ではなかったか。そして浮遊=麻痺した社会の総体が原発ではなかったか。

イリイチは続ける。エネルギー政策を決定するには三つの指標があると。そのうち二つは「規制」と「産業の転換」で、これらについてはさまざまな方面で開発が行なわれている。そして「第三の道を選ぶ可能性はほとんどみすごされている。(...中略...)エネルギーの使用を可能な限り最小にしようということは考えていない。しかし、エネルギー使用の制約があってはじめて、高度の公正を特色とするような社会的諸関係が成立しうるのである。現在無視されているそのひとつの道こそが、あらゆる国々が選びうる唯一の道なのだ。それはまた、高度にモーター化された官僚の力にさえも、政治的プロセスを用いて制約を加えようとする場合に、行使しうる唯一の策略である」と述べている。

「制約」はある種の「契約」である。契約には双方合意に達する条件が必要だ。私は浮遊現象=麻薬に満ちた世界で建築の教育を受け、実務の経験を積んだ。この状況に対して意識的ではあったが、いま思えば物語=ゲームとしてしか理解していなかった。極私的な状況のなかでたまたま自分が浮遊していることに気づいたが、この死と隣り合わせの問題と今後どのように共存すればよいのか、いまだによくわからないでいる。

- イヴァン・イリイチ『エネルギーと公正』(大久保直幹 訳、晶文社、1979)

吉本隆明+芹沢俊介『宗教の最終のすがた──オウム事件の解決』(春秋社、1996)

★1──山岸剛「岩手県宮古市田老青砂利、2011年5月1日」を参照。

なかがわ・じゅん

1976年生。早稲田大学卒業後、難波和彦・界工作舎勤務、2006年レビ設計室設立、2008年〜東京大学非常勤講師。作品=《箱の家ではない》《屋上実験装置》《GPLの家》ほか。http://njun.jp/

成相肇(府中市美術館学芸員)

●A1

未曾有の大災害とはいえ、「3.11以後」が反応する/しないを迫るイデオロギーになってはたまらない。震災後すみやかに現地に向かってボランティアに従事したアーティストたちの話を聞くにつけ、それ自体何ら批判されることではないが、その素直な従順は、巨大な監視・告発装置と化したネットメディアが善と規定する範囲をおそろしく萎縮させていく動きに随伴するようにも思えた。

これに絡めて、2011年末にギャラリーswitchpointにて「不幸なる芸術」と題した小企画を立てた。知略による悪巧みを技術と捉え、これを学び伝えず黙殺せんとすることが短絡で残虐なだけの悪事の横行を招くと説いた柳田国男の同名の小論を借用して、橋本聡、小鷹拓郎とぼくとでとにかく非行を試みるという趣向。悪を以て善に対するのもまた短絡の謗りを免れまいが、明確な善を設定せず悪を悪としてひたすら描き出すことが「3.11以後」を含めた現状へのせめてもの抗いになりはしないかと考えた。以下、展示とともに消えた冒頭文を引用しておく。

「風邪はほどよく引いたほうが健康のためになるのだと申します。

規制だ自粛だ炎上だ、殺虫滅菌消毒無害を追い求め、僅かなほこりも逃さぬ不健康なまでの徹底した衛生潔癖の果てに、いつしか虫菌毒害の澱はタールの如く黒々と粘り気を増す一方でございます。

かの柳田国男が悪の技術の必要を説いてはや八〇年、型通りの道徳の修得の裏で悪徳の術はもはや衰微の極み。じつにきれいに棲み分けた個と個とが、ひとたび接触して差し迫ればシネの一言で事を荒立てる稚拙を培い、読んで字の如く単刀直入に斬り込む芸なき安易さが世にはびこっております。

火を使わねば火事が起こらぬわけでも無し。火の育て方の忘却が消し方の喪失につながるのと同様に、合理に溺れて悪の修練を怠ったが故にこそ、残虐を進んで招き入れているのではありますまいか。

関係を主題に謳う芸術に数あれど、その大方が掲げる「善き」関係は、窮屈と退屈で編まれた世の道理に収まるのが落ちでありましょう。まして直近の大災厄を受けて、みな揃って善に眼差しを据えているいま、言うことを聞かぬ芸術の悪しき良心に従って、きびすを返してまっしぐらに走る次第でございます。

ゼンポーだけが道じゃなし。後方確認悪口(アック)オーライ、いざ、不幸なる芸術へ。」

●A2

2011年のほとんどは、現在も府中市美術館で開催中の企画「石子順造的世界 美術発・マンガ経由・キッチュ行」展の準備に費やした。未だ直中にあって振り返るだけの心的距離を持ち合わせていないが、私事の報告をさせていただく。美術の高踏化に抗い続けた石子順造の散在した資料をまとめた意義は大いにあったと自負しているものの、石子を甦らせるという魅力的な主題を十分に活かしきれなかった悔いが残る。社会の機微に分け入って明文化されていない諸制度を仔細に観察した上でそこからの解放を念願とした石子の思想を、再び「美術」「マンガ」「キッチュ」の制度的枠組みに切り分けてしまったこと、また生活と切り離してマンガやキッチュを展示に付したところで白々しさが浮き立つといった難点をクリアできなかったことはぼくの力不足というほかない。

と書いてみて思い起こされるのが岡本太郎である。既に猛烈なスピードで消費され(もしくはこれも震災のために、か)多くの人々は忘れているのではないかと思われるのだが、2011年に生誕100周年を迎えた岡本は、東京国立近代美術館の回顧展をはじめとして盛大に取り上げられた。岡本俊子亡き後、それまで美術家としての側面に偏ってスポットが当てられがちであった岡本がいかに捉え返されるかに期待したが、一般のゲージュツ像の形成に大きく関与しまさにキッチュにまみれた岡本の一面はついに切開されないままに祭り上げられた感がある。彼がかつて美術家として抹殺されようとした仕組みと没後の持ち上げられ方はまったくの同構図ではなかろうか。あるいは石子順造なら岡本をまるごと論じ得たのではあるまいか。というわけで2012年も引き続いて石子のことが頭から離れそうにない。

●A3

東京藝術大学大学美術館ほかで開催の高橋由一展、東京都現代美術館のトーマス・デマンド展に注目したい。また、昨年の神奈川県立近代美術館に続いて、ブリヂストン美術館と東京国立近代美術館が今年ともに開館60周年を迎える。教科書そのものといっていい豪華なコレクションを活かした展示が楽しみであると同時に、日本における近代美術館の成立を考え直す機会を期待したい。

なりあい・はじめ

1979年生まれ。府中市美術館学芸員。展覧会=「第4回府中ビエンナーレ」「冨永大尚+末井史裕+冨田大彰+森井浩裕+末田史彰+森永浩尚」「公開制作 須田悦弘」「公開制作 袴田京太郎 1000層」「公開制作 青山悟 Labour’s Lab」「公開制作 利部志保 返る 見る—彼は、川を渡り、仕事へ向かう」など。

林憲吾(建築・都市史/総合地球環境学研究所・プロジェクト研究員)

●A1東日本大震災は、自分にとっての画期にすべき出来事である。もちろん、震災の途端にこれまでの生き方や考え方が適用不可になるわけではないし、3.11以前と以後で、社会のあらゆる前提が変わってしまったような言説が氾濫し、それに疑問を感じたのも事実である。にもかかわらず、「画期とすべきだ」というのには、僕自身の3つの予見の甘さによっている。

ひとつ目は、アチェの津波を日本にひきつけて考えられなかったこと。ここ最近で、世界が津波の脅威を体感したのは、スマトラ島沖地震であったろう。当時インドネシアに滞在していたこともあり、アチェでの津波の映像を再三再四見ていたし、実際にアチェで壮絶な被害を目にして、津波の脅威を思い知った。しかし、「TSUNAMI」が、世界共通語になっていく過程で、当時は日本の状況を問うよりもむしろ、日本は津波対策の蓄積が豊富だと僕自身は勝手に思いこんでいた。また、今回の津波の映像に対する多くの日本人の反応は、まるで津波の脅威を初めて目撃するかのようだった。他国での出来事を日本を検証する契機にできなかったことは反省点である。

2つ目は、「東海・東南海・南海」ではなく、「東北」であったこと。2010年5月号の『建築雑誌:防災立国ニッポン』で、僕は副担当として編集にかかわらせいただいた。発生確率が高いとされる「東海・東南海・南海」での巨大地震を想定して、起こりうる問題群を取り上げ、メガ・ディザスター(巨大災害)の危険性が極めて高い時代へと突入していることを提示した。しかし、実際その被害を初めて経験することになる場所が、「東北」だとは考えてもいなかった。僕自身も含め、「東海・東南海・南海」へと日本社会が関心を集中させていたのとは裏腹に、「東北」が最初にその被害を受け、急遽関心の目を注ぐことになった現実は、東北の歴史性も鑑みて、個人的には非常にショックであった。

3つ目は、原発の問題。昨年、僕はこのアンケートで日本によるベトナムの原発建設受注を取り上げた。海外でのインフラ建設受注という新たな国際競争での日本の地位の揺らぎをそこでは述べた。しかし、日本が原発の耐震性の高さを国際競争での売りにしている話を聞きつつも、今回のように震災で原発そのものが多大なリスクをもたらすことは想像の外側にあった。

情報技術の進展や科学的知見の豊穣化がもたらすリスク社会では、世界での出来事を他国へ、ある問題系を別の問題系へ、それぞれ変換する力や、実際に発生した目の前の現実への対応力が問われる。上記3つの予見の甘さは、その力が容易には獲得できないことを痛感させたと同時に、どうにかして養わなければという思いを強くさせるものであった。

一方、震災復興にかかわる具体的な活動としては、東京大学村松研究室のメンバー(代表:岡村健太郎)が、岩手県・大槌町で行なっている活動に少し参加させていただいている(http://www.shinlab.iis.u-tokyo.ac.jp/otsuchi/)。これまで村松研究室が培ってきた、まちをくまなく歩き、地域の遺産資産を発見、記録するという活動を生かして、撤去される前に瓦礫のなかを歩き、震災前の地域のおもかげを記録する「おもかげプロジェクト」をスタートさせた。その後、定期的にまちを記録し、震災以前から以後までの大槌町の復興誌をつくるべく活動を進めている。今後も、その動向に着目するとともに、力添えしていきたい。

●A2

2011年は、「アラブの春」にはじまり、民主主義や合意形成について考える機会が多かった。まちづくりや都市計画にもかかわるが、民意の表出や合意の仕方が徐々に地殻変動してきている感がある。防潮堤の高さや津波の避難区域の設定など、地域計画を決定する際の科学的知見の優位性が、震災によって多少なりとも揺らぐ一方で、内閣府による「幸福度」指標化の試みやデレック・ボック著『幸福の研究』(東洋経済新報社、2011)が紹介するように、幸福度(Well-being)という主観的な感情を政策決定のツールに取り入れる動きが世界的に進展している。あるいは、東浩紀『一般意志2.0』(講談社、2011)のように、情報技術の活用により、民意の表出の仕方をバージョンアップするような考えが出てきている。多様な価値観が政治的な合意形成の場面へと入り込む門戸が広がることによって、新たな都市像は生まれるのか。これから考えていきたい。

-

- 『幸福の研究』/『一般意志2.0』

昨年、アンケートで取り上げた事柄に呼応して、山形国際ドキュメンタリー映画祭2011について言及を。「ともにある Cinema with Us」など震災に対応した特別企画も実施された今回の映画祭であったが、従来からのコンペティション部門の作品群が、震災を超えて、世界の「いま・ここ」を映し出すドキュメンタリー映画の高い価値を示していた。

個人的には、アジア千波万波部門で小川紳介賞を受賞した、中国政府の定住政策によって狩猟を禁止された内モンゴルの狩猟民族の親子の物語や生活を撮った顧桃(グー・タオ)による『雨果の休暇』および『オルグヤ、オルグヤ...』が秀作だった。初の長編劇映画『無言歌』を公開した王兵(ワンビン)のこれまでの作品を筆頭に、中国ドキュメンタリー映画には、中国という複雑な社会とそれを背景に生きる個々の人々との狭間を克明に映し出す卓越した作品が多く、注目に値する。

- 王兵による初の長編劇映画『無言歌』予告編

●A3

今年一年の被災地での動きと併せて、青井哲人氏を編集長とした建築学会の新たな編集委員会による『建築雑誌』を楽しみにしている。2010〜2011年の2年間、中谷礼仁氏を編集長とする委員会に参加させてもらい、建築界のさまざまな専門家の人々と幅広くふれあうことができ、これまでになく建築の世界が拡がった。この体験は、次期の委員会から繰り出される特集の数々からもきっと味わうことができるだろう。

-

- 『建築雑誌』(2012年1月号)

はやし・けんご

1980年生。総合地球環境学研究所「メガシティシティが地球環境に及ぼすインパクト」にプロジェクト研究員として所属。インドネシアを中心とした東南アジアの近代建築史を研究。2009年東京大学大学院博士課程単位取得満期退学。2009年4月より現職。共著=『千年持続学の構築』『シブヤ遺産』。

松原弘典(建築家/慶應義塾大学SFC准教授)

●A1震災の話はあまりしたくない。2008年の四川大地震のときはヴォランティア活動もしたのだが、それは結局自分にとって外部のことだったからできたのだと思うようになった。自分のことになってしまったこの東日本大震災について、積極的に何か発言しようとか、これで何かが変わると主張したりとか、仕事と関係させるようなことはしたくない。

●A2

2011年は自分の博士論文(『動いて見える半他者──日本建築界の中国認識(仮題)』、2012年5月に鹿島出版会より出版予定)を仕上げていたので、その関係でいい書籍との出会いがあった。

『戦後日本人の中国像──日本敗戦から文化大革命・日中復交まで』(馬場公彦著、2010、新曜社)は、大学にいない実践的研究者による博士論文。圧倒的な情報量をきわめて愚直に、しかし鮮やかに切っていく展開にはただただ圧倒される。こういう論文が書かれてきちんと書籍化され広く読まれる経路として、書籍出版というのはまだまだ意義がある。巻末のインタビューも読ませる。西園寺一晃や竹内実の話は歴史的証言として意義があるし、北沢洋子の、中国には金を払って国交回復すべきだったという意見はいまでも考えさせる力を持っていると思う。北朝鮮にもあてはまる話だからだ。

『近代日本の中国認識──徳川期儒学から東亜協同体論まで(松本三之介著、2011、以文社)は、中国認識というと明治以降のものを扱うことが多いほかの研究書と比べて、徳川期からの儒学者の日本の対中観がわかるところが独特である。朱子学を支持する側と批判する側があり、日本の存在感を高めようと、江戸時代においても、日本の知識人が決してあこがれだけではなく中国を語っていたことがわかる。中国論は日本論になるという話が体現したような本だ。

『ナボコフ 訳すのは「私」──自己翻訳がひらくテクスト』(秋草俊一郎著、2011、東京大学出版会)は、こんなに面白く博士論文は書けるのだという啓示だった。スリリングな謎解きの仕立てになっているのがこの面白さを支えている。巧妙に順序立てられ、外国語がわからない読者にも周到な説明がされ、しかも素早い。高校生のとき江川卓の『謎解き「罪と罰」』を読んだ時の興奮を思い出した。ロシア語と英語と日本語の間をぐいぐい飛ばしていくドライブ感がすごい。建築もこのように「読む」ことができるはずで、こういう仕事をしたいなあと素直に思った。沼野充義以降のロシア文学のななめ切り研究が、ここにきて多くの後進を産み、結実しつつある。

-

- 『戦後日本人の中国像──日本敗戦から文化大革命・日中復交まで』/『近代日本の中国認識──徳川期儒学から東亜協同体論まで/『ナボコフ 訳すのは「私」──自己翻訳がひらくテクスト』/『アフリカを食い荒らす中国』

展覧会は、11年はいろいろ見たけれど、年末に仙台の宮城県立美術館で見た「フェルメールからのラブレター展」が印象に残った。いささかミーハーだろうか。飛行機によく乗る私は、ANAの機内誌で福岡伸一さんのフェルメールについてのエッセイですりこみも十分に受けていて、いささか広告代理店的な戦略にはめられた感あり。会場はあまりのにぎわいでフェルメールは遠くからしか見られなかった。それでもカメラ・オブスキュラのリヤカーに乗れたり、昔の人のラブレターの書き方を知れたり、エンターテイメント的要素が準備されていて好感度大の展覧会だった。巡回先ではどうなっているのだろうか。

もうひとつは大阪の民博で見た「ウメサオタダオ展」。建築界でいえば伊東忠太や今和次郎を思わせる知の巨人だが、この人の幅の広さとある意味でのわかりやすさにはとてもあこがれる。いろんな資料がそのまま並べられていた展示は圧巻だった。こういうふうに、ブツとして情報が残せる知識人というのは、電子化が進行した今の時代にはありえないんだろうなあとも思った。ウメサオのような人(そういないと思うけど)はこれからどうやって自分の思考を記録し創造に使っていくのだろうか。クラウド化する時代にどうつきあっていくべきなのか。それ自体は否定できない傾向なのだろうから、クラウドを認めたうえで、何か一望できるような、具体的な全体像でもって情報を持ち続けられればいいんだろうけれど。この展覧会、今はお台場の日本科学未来館に巡回しているらしい。2月20日までだし、是非もう一回東京でも見たい。

-

- 「フェルメールからのラブレター展」チラシ/「ウメサオタダオ展」チラシ

書籍ではなく短文だが、強く印象に残っている文章は2つ。「追悼特集 梅棹忠夫 「文明」を探検したひと」『考える人』2011年夏号(新潮社)の小長谷有紀による「沈黙の関係」。ひょうひょうと描いているけど情報が豊富で特集の要求に応え、かつ梅棹への敬意が結果的にあぶりだされるような文章になっており凄味がある。何度も読んだ。もうひとつは「特別企画 弔辞 劇的な人生に鮮やかな言葉」『文藝春秋』2011年1月号(文藝春秋社)のタモリによる赤塚不二夫への弔辞「私もあなたの作品の一つです」。これが活字になっているのが読めてよかった。決して哲学を語らず、笑いながらしかしある深いところに達している人たちのはなしだ。ここにもほとんどおそろしさに近い凄味がある。いまの私にこうした文章が書けるのだろうか、考えさせられた。

-

- 『考える人』2011年夏号/『文藝春秋』2011年1月号

●A3

12年からは腰をすえてアフリカのことをもっと知ろうと思っている。『アフリカを食い荒らす中国』(セルジェ・ミッシェル+ミッシェル・ブーレ、中平信也訳、2009、河出書房新社)は最近印象に残った一冊。

-

- 『アフリカを食い荒らす中国』

まつばら・ひろのり

1970年生まれ。建築家。現在、北京松原弘典建築設計公司主宰、慶應義塾大学総合政策学部准教授。主な作品に《三里屯VILLAGE北区イースト》(2007)。主な著書に『中国でつくる、松原弘典の建築』(TOTO出版、2007)ほか。

松原慈(建築家/assistant)

わたしたちが正しい場所に花はぜったい咲かない

春になっても

わたしたちが正しい場所は

踏みかためられて かたい

内庭みたいに

でも 疑問と愛は

世界を掘りおこす

もぐらのように 鋤のように

そしてささやき声がきこえる

廃墟となった家が かつてたっていた場所に

──イェフダ・アミハイ★1

2011年の世界では、初っ端から騒音がけたたましく鳴り響いていた。

わたしたちは、産声、悲鳴、沈黙を聴いた。

チュニジアで若者が足を踏み鳴らし、その直後、2月11日、東京で静かに雪の降る晩、人々が眠りにつく時間にエジプトで喚声が上がった。アラブの春を整理する間もなく、次に世界に爆発音を轟かせたのは日本だった。5月1日、ロサンゼルスのホテルでテレビをつけると、赤いネクタイを締めたオバマがビン・ラディンの死を告げた。まるで時報のように、機械的に、唐突に。世界でももっとも美しい北欧の夏、わたしたちはノルウェーから恐ろしい銃声を聴き、イギリスで店のウィンドウが次々と割れる音を聴いた。同じ夏、東アフリカを襲った大干ばつで、国境をまたいで難民となった人々の弱々しい叫びを繰り返し聴き、タイの市街を水没させた豪雨の音を聴いた。なににどう因果関係があるのかもわからないスピードで、世界中の都市で音が鳴り止まず、トルコからも、ニューヨークからも、リビアからも鳴動が聴こえた。

こうした音の合間に、日本は常に振動し、街のいたるところで、もっとも不快な不協和音を奏でる地震警報のサイレンが鳴っていた。

わたしには、次第に、騒音と幻聴の区別すらつかなくなっていった。

騒音が聴こえないことは、恐ろしいことである。

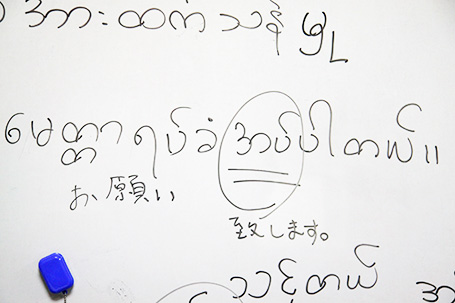

3月11日にケニアの首都ナイロビに滞在していたわたしに、日本で起こっていることは大きな音で聴こえてきた。地震が起きてから24時間経たない時点で、市内全土にニュースは触れ渡っていた。

その日わたしはキベラスラムを歩いていた。車、乗り合いバス、バイク、大声、音楽、手押し車、駆け回る子どもたち。ここでは音が止むことがない。すれ違う住民は、目が合うと誰もが"Japanese? I'm very sorry."と十字を切る仕草をし、わたしの手を取った。二日前に大きな火事があり、一角が全焼したという界隈を通ると、真っ黒に焦げた小屋の奥の空き地で、肌の黒い男たちが、真っ黒い粉まみれになり働いていたが、彼らもわたしの顔を見て口々に叫んだ。"I'm sorry. We are praying for you." 男たちは、翌日には再び開店するというキオスクを建設している。

釘を打ち鳴らす音が響く、汗と埃にまみれた工事現場を出ると、通りの向こうから、太鼓と鈴の音が聴こえてきた。音楽を追うと、結婚式に辿り着いた。着飾った女たちが地面に座って手を叩き、老女が太鼓に合わせて踊りながらケタケタ笑っている。体の大きなアンティがわたしを手招きし、女しか立ち入れないという暗い室内に通す。スラムの中でひとり、百合のように美しい若い花嫁が化粧をしている。部屋中に漂う甘い香りが、鼻に残る通りの生ゴミのにおいをしばし忘れさせる。彼女たちは大きな声で歌い、踊り、夜が更ける。

慣れないこのスラムという場所を歩くと、騒音と感じるものと音楽(楽しい音)の差が、すぐに変化することに気がつく。耳を慣らすために、ともに歩くことや話すことや飲み食いすることやただ時間を過ごすことだけが許されていることで、それ以外のことはどうでも良いことに感じられた。

- Kibera, Nairobi, Kenya, Mar 2011

彼らの生活には電気がないが映画館はあり、ヨガ教室はないが太極拳のレッスンは受けられる。映画館の中ではテレビでDVDが上映されるが、停電の場合は暗い中で人々がくつろぐ。教会があり、中古の文房具屋があり、糊のきいた色とりどりのシャツを売る店があり、クリーニング屋もあるが、彼らが気に入りだというバーはときどき屋外にあるのでわかりにくい。花屋は見つけることができなかったが、ヘアサロンなら毎日違う店へ通えるだろう。

見知った言葉の書かれた看板が並ぶ一方で、住む人々が、わたしの知るのと少し違うマナーで生活していることはすぐに理解できる。ここでは白は裕福を意味する。水のない場所での洗濯は一苦労だ。二週間同じ洋服を着続けて新品に取り替える者もいる。ある程度必然をともなったそうした行為も、別の文脈に取り出されればファッションになり、実際スラムのストリートファッションを紹介するメディアもある。市内でもっとも人口密度の高いはずのこの土地は、公式には地図から消されようとしていたが、キベラに住む若者たちが二年前からデジタルマッピングによって地図上に自分たちの生活を刻印し始めた。ここで生きることは厳しく、一度飛び出したら、彼らはこの生活に二度と戻ってこないかもしれないが、巡り巡って海を越えやって来てこの地を歩くのはわたしだけではない。

10,000km離れたところで聴いた爆音。4月、東京に戻ると、震源まで400kmに近づいたはずの東京は、かえってしんと静まり返っていた。静けさに戸惑う一方で、計画停電で街が暗い様子はアフリカ帰りの網膜に優しかった。

紙コップの使い捨てが日常でない青空食堂では、うっかり持ち帰り用にティーを頼むとビニール袋に入れて渡された。石巻で被災した料理屋では、泥をかぶった食器を片付けていると、主人が捨てようというので洗って使いましょうとひたすら泥をはらった。すべての食器に店の名前が印字してあった。津波の後三週間ボランティアを待ちつづけていたという彼らは、その食堂を明日にでもオープンさせたいに違いないのだ。そんな日々を経験した直後、ニューヨークのレストランで、整然と食器が無限に並び、客の着席しているほぼすべてのテーブルで、食事の半分が手をつけられずに下げられるのを見ていると、どうしても食欲が失なわれた。それがあまりにナイーヴな反応だとわかっていても、自分の食欲がもとに戻ったと気づいたときには6カ月が経過していた。食糧不足を憂えてというわけではなく、ニューヨークのような近代都市が立脚している排他性を自身が異化することで自然と起こる反応ではないか。無関心という内面化した都市の魔物は、その存在に気づき目を合わせた瞬間に、見たものを石に変え機能不全にしてしまうのだ。

自分の立つ場所によって、聴こえる音は異なる。なにを騒音と感じるのかも変化し、あるいは聴こえない音の存在を知って、恐怖を感じるようになることもある。わたしたちの耳は、ときに難聴に悩まされている。

この耳をどう治していくのかがわたしの2012年の課題である。

2012年の始まりに辿り着いたこの地、モロッコでは、朝晩どこからともなく礼拝の時を知らせるアザーンが流れ、ある日はその音で目が覚める。ヨーロッパ、アフリカ、中東が混在する北アフリカの砂漠地帯で、わたしの耳は徐々に、どこまで音を拾うことができるようになり、なにを騒音ととらえるようになるのか。

いまはまだ、わたしは、ここでの音をよく聴き分けることができない。

- Guéliz, Marrakech, Morocco, Jan 2012

マラケシュに滞在して4カ月というウクライナ人アーティストの提案で、7kmの道のりをモロッコ人労働者と同じようにロバに乗って移動してみた。7km進むのに90分かかったが、わたしたちの腕が上がれば時間は30分くらいに縮まるのだろう。マラケシュの車道では、車、オートバイ、自転車、電気自転車、ロバ、馬、通行人が同時に進む。車道に七本線が引かれているわけではないので、互いの存在に慣れ、道を譲り合わなければならない。運転免許のないわたしがこの道をひとりで進むなら、アラビア語やベルベル語を聴きながらロバで行くのが一番安全で実りが多そうだ。少なくとも、もう少し耳が慣れるまでは。

- On a donkey on route de l'Ourika, Marrakech, Morocco, Jan 2012

以上、すべて筆者撮影

都市空間は、どの音を遮断し、どの音に窓を開けるように育つべきなのか。

あらゆる振動と騒音の関係について、これからの都市が誠実に回答していくために。

★1──イェフダ・アミハイ『エルサレムの詩』(村田靖子 訳、思潮社、2003)。

*

2011年に日本で関心をもったプロジェクトは多数あったが、下記のような試みは、そのなかで交わされていた対話を含め、対立する複数の視点を同時にもつことが可能かという点で、より深い考察を与えてくれた。

○「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展(21_21 DESIGN SIGHT)

○

UIA2011東京大会第24回世界建築会議 国際建築学生ワークショップ

○彫刻家エル・アナツイの世界

(国立民族学博物館/神奈川県立近代美術館/埼玉県立近代美術館ほかを巡回)

○国民投票プロジェクト(構成・演出:高山明)

○建築雑誌展 2010-2011(建築会館)

これらの企画には、入れ子状に連日シンポジウムが用意され、会期中その意味は重層的に上書きされた。結果、上に挙げた展覧会にメタボリズム展(森美術館)を加えた三つの展覧会は、それぞれ少なくとも三度以上足を運ぶことになった。

まつばら・めぐみ

1977年生まれ。建築家。2002年よりassistant共同主宰。2012年Dar Al-Ma’mûn芸術財団(スイス/モロッコ)の招聘でモロッコに滞在。「Surrender: 第4回マラケシュ・ビエンナーレ」参加予定。http://www.withassistant.net

明貫紘子(キュレーター/NPOコミュニティデザイン協議会)

震災と原発事故に対して、その記録を後世に残そうとするデジタルアーカイブに関する動きは、政府、研究所、民間の写真/動画共有サービス、被災地の美術館等施設、個人の草の根的な活動等さまざまなレベルで展開された。また、震災直後からソーシャルメディアによって個人が発信した膨大な写真、映像、テキストなどが「未曾有の出来事」を記録したショッキングな資料として注目を集めた。震災の記録とその保存をめぐる活動は、昨年度から行なわれている「文化庁メディア芸術デジタルアーカイブ事業」の一環で、筆者が従事するメディアアートのアーカイブ研究に引きつけてみても興味深い。なかでも2011年5月にハーバード大学エドウィン・O・ライシャワー日本研究所が立ち上げた「2011年東日本大震災デジタルアーカイブ」★1は大きな示唆を与えてくれる。本デジタルアーカイブはオンラインベースで震災や原発事故に関連するウェブサイトの集約、個人体験談の募集と共有、政府/研究所やgoogleなどが提供する地理空間情報のマッピングなどを行なっている。さらに、将来的には多様な資料の収集と他のデジタルアーカイブ・プロジェクトが保有する資料のクロス・レファレンスを可能にし、ユーザがメタデータの追加やパーソナル・コレクションを作成して公開できることを目指すという。

本アーカイブで扱われている(扱おうとしている)要素は、出来事性の高いメディアアートを記述するための要素と類似する。メディアアートのデジタルアーカイブは写真、映像、音声、図面などデジタル化された多様な資料をたんに蓄積/保存するだけではなく、編集作業が想定されたデジタル・パブリケーションともいえる役割を担い始めている。メタデータ、膨大な形式があるオーディオビジュアル・データのスタンダード、著作権ポリシー、閲覧用インターフェイス、クロス・レファレンス、アーカイブ資料の活用手法などが課題となっている。その意味で、本アーカイブが目指す役割や開発しようとしている閲覧用インターフェイスは、オンラインが主流になってきているメディアアートのデジタルアーカイブにとって参考になる点が多い。

メディアアートのデジタルアーカイブでは、「2011年東日本大震災デジタルアーカイブ」のような総合的に展開が行なわれている事例は見つからないが、筆者が調査対象にしているメディアアートの記録保存の先行事例をいくつか紹介する。

まず、クロス・レファレンスを目的にした組織コラボレーション型の事例として、「Gateway to Archives of Media Art(GAMA)」★2、「Mediaartbase.de」★3、「Open Archiving System with Internet Sharing(OASIS)」★4などがある。いずれもオンラインベース。GAMAは、欧州19カ所の文化施設が保有する10,000作品以上のデータを集約して閲覧できるプラットフォーム。Mediaartbase.deはドイツ国内の4組織のデジタルアーカイブで、EUにおける文化遺産のデータポータルサイトであるEuropeanaとの連携も視野にいれて構築が進められている。コラボレーション型をいち早く取り組んだOASISは、残念ながら現在は積極的に活動していないが、アーカイブの活用を目的にしたキュレトリアル・ツールやメタデータの研究成果は評価できる。

つぎに、多様な資料を包括的に管理するデジタルアーカイブ事例では、1981年に設立されたメディアアートのイベント企画、研究、出版などを行なうV2_(オランダ)が運営する「V2_arhive」★5がある。データのカテゴリーは、「Events(展覧会、フェスティバル、レクチャー、ワークショップ等)」、「Works(作品)」、「People/Organizations(個人と組織)」、「Articles(小論文、インタビューなどテキスト)」などで構成される。それらに加えて「Media(写真、ビデオ、PDF、音声等のファイル)」が独立して設定され、カテゴリーごとに関連する写真や映像が組み込まれるようになっている。また、各データがフレキシブルに組み合わせられて表示されたり、「Related items」が右側のテーブルに列挙されるので、ユーザーの関心に添ってアーカイブを掘り起こすことができる。運用面では、告知用に用意したデータが自動的にアーカイブされるので手間が最小限に抑えられ、CCライセンスされたコンテンツが多いため運用コストが低い。さらに、システムはオープン・ソースなので配布可能だそうだ。導入例にアート&インダストリアル・クリエイション・センター「LABoral」★6(スペイン)がある。

最後に、データマッピングの試みを紹介する。2006年から2009年までThe Ludwig Boltzmann Institute Media.Art.Research(リンツ、オーストリア)が美術史研究プロジェクトの一環として実施した「Information Visualization of Media Art Archives」★7では、1979年から開催されているアルス・エレクロニカ・フェスティバルに関するアーカイブスのデータを中心にビジュアライズした。インタラクティヴアート部門の受賞作品(1990-2009)を作品形態やテーマごとに分類した「Elastic Lists of Interactive Art」や、フェスティバル審査員の志向や相関関係を示した「Media Art as Social Process」は興味深い。どれも進行形のデータをアップデートできる仕組みではないが、長い歴史を持つ同フェスティバルのアーカイブの入口として機能する。同様に、「2011年東日本大震災デジタルアーカイブ」が注力する地理空間データのマッピングは、集約されたアーカイブ情報をビジュアライズして地図上に表示させており、豊富な情報を俯瞰することができる。これらの事例は、現在、筆者が従事している「ふくい国際ビデオ・ビエンナーレ」(1985-2000)の調査を通して関心が高まった、メディアアートの地政学と人物の相関関係のマッピングなどの研究へ応用できるのではないかと考える。

残りにくい「出来事」を扱うデジタルアーカイブの役割は、ユーザーが過去に起きた出来事のリアリティを経験できる、あるいは探し出せるような環境を提供することなのではないかと考える。インターフェイスは、デジタルアーカイブに対する新たな視座を開き、現在と未来において過去の出来事を歴史化していく作業を補完するものでなければいけない。私たちが直面した震災や原発事故は、かつてない膨大で多様な記録資料によってどのように歴史化されていくのだろうか。震災と原発事故のなにをいかに記録して残すべきかという課題に注目しながら、デジタルアーカイブに潜在する、出来事の証言にとどまらない生産的な可能性について模索していきたい。

★1──http://jdarchive.org/

★2──http://www.gama-gateway.eu/

★3──http://mediaartbase.de/

★4──http://www.oasis-archive.eu/

★5──http://www.v2.nl/

★6──http://www.laboralcentrodearte.org/

★7──http://vis.mediaartresearch.at/

みょうかん・ひろこ

1976年生まれ。SKIPCITY映像ミュージアム、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]の学芸員を経て、2010年より文化庁メディア芸術デジタルアーカイブ事業/コンソーシアム構築事業に従事。平成22年度文化庁メディア芸術コンソーシアム事業において調査研究「メディアアートの記録と保存」を担当。展覧会「Proto Anime Cut」(2011)リサーチを担当。NPOコミュニティデザイン協議会理事。ドナウ大学メディア・アート・ヒストリーズ修士課程在籍中。

村上祐資(極地建築家/〈秘密基地ヲ作ロウ。〉主宰、連続講座&研究会「スイーツよりペン──生きる・東京・未来」座長)

●A1+A2

東日本大震災が起きた3月11日、僕はアメリカに向かうために成田空港にいた。すでに出国手続きを済ませ、出発ロビーでは僕が搭乗する予定のデルタ航空ポートランド行きの機内への誘導が始まっていた。やがて人の列は落ち着き、ベンチに座って待っていた僕もそろそろ機内へと乗り込もうかと思ったその矢先に、あの地震は起きた。震度5強を観測した成田空港の、震災直後の状況が客観的にどのようなものであったかは、2011年11月にNAA(成田国際空港株式会社)が発刊した『成田空港──その役割と現状』の「東日本大震災への対応状況(PDF)」のなかに簡潔にまとめられている。

長く感じられた揺れが落ち着いてすぐに、まるで平静を装うかのような口調で機内への搭乗をうながすアナウンスが出発ロビーに流れたが、やがて「機内のほうが安全ですから」という言葉に緊急性の色を帯びるように徐々に雰囲気は変わっていった。

アナウンスの話し口調からポジティヴな性格であることが伺える機長から、僕ら乗客へと告げられた情報は「まだ錯綜していますが」という前置きがあったうえで、「東北を震源とするM7クラスの(その後何度か震度に関する情報訂正のアナウンスがあった)大きな地震が起き、成田空港も被害を受けた模様。現在被害状況を確認中で、当機は安全が確認されるまではこのまま待機となります」といったものだった。数時間が経ちフライトはキャンセルの決定がされたようで、いずれ飛行機を降りてもらうことになることが告げられたが、安全確認がとれるまでは依然としてこのままの状況が続くとのことだった。しかし結局9時間以上の機内待機の後、飛行機はポートランドへ向けて出発した。離陸決定を知らされてから離陸までわずか15分あまりしかなく、僕はそうなったことを家族に告げることもできないまま日本を離れた。

成田上空から見た日本は、渋滞中の車両がつくる灯列のほかに、陸と海との違いを教えてくれるものがない闇の世界だった。初めて目にする異様な日本の姿を眺めながら僕は、これでもうアメリカに到着するまでのあいだは、安否確認の連絡をとることも、情報収集を行なうこともできないと気持ちを切り替えにかかった。

と同時に、いつのまにか僕にとっての緊急時の情報が「次へアクションのための判断材料」から「したがうしかない命令」という存在へと変化していることに気付いた。第50次南極地域観測隊員として約15カ月を南極で過ごしていたあいだは、僕を含めた28人の越冬隊員だけですべてを賄わなければならなかった。消火活動やレスキューもすべて僕らだけで行なわなければならない。助けは来ないという覚悟が必要だった。だから万が一なにかが起きてしまった際の情報が、自分のアクションをより確かなものにするために必要な、重要な判断材料だったのだ。

それが南極という「自」と「共」しかない環境から、「公」が存在する環境へと帰ってきたことで、僕にとっての緊急時の情報という存在が大きく意味を変えていた。

震災が起こる3カ月ほど前に、僕は防災士になった(「防災士は語る(村上祐資)」)。防災士教本の最初のページには以下のようなことが書かれている「──防災士とは、"自助""互助""協働"を原則として、社会の様々な場で、減災と社会の防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者として認められた人のことである。」

災害被害の軽減という考えるうえで「自助、共助、公助」の効率的な組み合わせによって実現されるという考えかたがある。自助とは「自分の身は自分で守る」、共助とは「共に協力して守る」、公助とは「国の公的機関が国民を守る」ことである。さらに防災士制度では共助を、地域住民同士による"互助"と、企業団体による"協働"とに分けて認識している。

僕はいま新米の地域消防団員としても活動させていただいているが、消防団とは、もともと江戸時代からある地域独特の自主消防組織が警防団を経て地方公共団体に附属する消防機関と規定され、今日における自治体消防のもとでの消防団の仕組みとなったものだ。つまりボトムアップから生まれた共助システムである。それに対して南極観測隊員や宇宙飛行士は、国家事業というトップダウンから生まれた共助システムという見方ができるのではないかと思う。いかに安全で確実な方法をもって観測成果を生み出すかという観測事業戦略のもとに、僕ら南極観測隊員は国内でさまざまな事前訓練を積み、南極にわたったあともその習熟に努めてきた。

このボトムアップとトップダウンの共助の現場が、僕の経験が接点となってお互いに融合するような活動を、僕はいま模索している。その思いがかたちになった活動として、文化学院創立90周年記念プロジェクトの一環として始まった「連続講座&研究会『スイーツよりペン──生きる・東京・未来』」や、子どもに向けた連続ワークショップ「秘密基地ヲ作ロウ。」を巣鴨小学校で、現在行なっているところだ。

- 子どものためのワークショップ「秘密基地ヲ作ロウ。」

- URL=http://www.fieldnote.net/playfort/

- URL=http://www.fieldnote.net/playfort/

●A3

2012年1月14日に、巣鴨小学校で行なっている「秘密基地ヲ作ロウ。」がフィナーレを迎える。2012年の「秘密基地ヲ作ロウ。」は、新しい試みとしてワークショップそのものにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスをつけることによって、僕以外の個人や企業が主催者となって展開可能なワークショップにしていきたい。ほかにも巣鴨小学校で行なったワークショップのように、固定された参加者で連続全7回を実施するようなスタイルではなく、衣/食/住のような分け方で1〜2日で実施可能な内容に分割し、それぞれを個別に異なる場所や参加者に向けワークショップを行なうことで、トータルで「秘密基地ヲ作ロウ。」の名に沿う学校にしていくような展開も面白いかもしれないと考えている。

他者のプロジェクトとしては、NOSIGNERのOLIVEプロジェクトに関心を持っている。OLIVEを含めて震災直後にはさまざまな被災地支援プロジェクトが立ち上げられたが、そのうちの多くが被災地の支援状況の変化とともに活動を終了したりまったく別の展開へとシフトしている。OLIVEのように最初のコンセプトを保ったまま活動を継続し、また各方面からの注目も高いプロジェクトは、震災直後の「緊急性」というフェーズから「信頼性」というフェーズへと移っていかなければならないと思っている。OLIVEに掲載されているアイディアのなかには僕の目から見て使い方を誤ると事故になりかねないアイディアもあった。もちろんアイディアの多くは素晴らしいものであるし、なによりも多くの方々の「被災地に向けてなにかアクションを起こしたい」という気持ちで支えられていること自体が、このプロジェクトのもっとも素晴らしいところだ。しかし、安全や生命に関わるプロジェクトである以上、間違いは許されない。

OLIVEのポリシーのなかにはユーザは、アイディアの信頼性を「自身で検証し」とあるが、本当の検証がどれだけ困難であるかは、作家の井上靖の小説『氷壁』のモデルともなった昭和30年に起きた「ナイロンザイル事件」と、それに端を発したナイロンザイルの安全性を巡る社会論争をいま一度思い出したい。事故以来50年にわたってナイロンザイルに関わってきた石岡繁雄さんの遺作『石岡繁雄が語る氷壁・ナイロンザイル事件の真実』は名著である。登山に関わる人たちにだけではなく、ぜひたくさんのデザインに関わる人たちにもこの本を読んでもらいたいと思う。

すこし厳しい主張をしてしまったかもしれないが、OLIVEプロジェクトがより信頼性の高い情報システムへと展開し、被災地に暮らす方々だけでなく、世界中の多くの人々の暮らしがこのプロジェクトを通して豊かなものになることを願っている。

- 石岡繁雄+相田武男『石岡繁雄が語る氷壁・ナイロンザイル事件の真実』(あるむ、2007)

むらかみ・ゆうすけ

1978年生まれ。極地建築家。防災士。第50次日本南極地域観測隊(2008-2010)に越冬隊員として参加。日本の南極観測基地〈昭和基地〉で13カ月間にわたりミッションスペシャリストとして地球物理観測に従事。他の参加エクスペディションに、エベレストBC(2010)、シシャパンマBC(2011)、富士山測候所(2010、2011)など。NPO法人「富士山測候所を活用する会」メンバー。子どものためのワークショップ「秘密基地ヲ作ロウ。」を主宰。文化学院創立90周年記念プロジェクト「連続講座&研究会『スイーツよりペン──生きる・東京・未来』」座長。おもな展示作品に、OPEN SPACE 2009「MISSION G : Sensing The Earth」(ICC、2009-2010)。http://www.fieldnote.net/

山岸剛(写真家)

●A1

この何年かで、自分が制作している写真が建築写真であると考えるようになった。その考えは津波被災地での経験でいっそう確かなものになった。写真術を自覚的に手にした当初からアタマではそのように考えていたが、できあがった写真がそうでなかった。つまり、建築を撮った写真とそこいらの風景を撮った写真が質として一致しなかった。

ここでいう建築写真は、いわゆる現代建築だけでなく、まちにひしめく建物や都市風景、さらに土木的なそれを含む風景一般、もっと言えば、あらゆる種類の人工的な力によって造形されたすべての風景を扱うものだ。建築とは、そのような人工性の最たるものだろう。

2010年から二年間、歴史工学家・中谷礼仁委員長のもと、日本建築学会の会誌である『建築雑誌』の編集委員を務めた。ここでの編集作業をとおして垣間見たのは、まさに人工性の極みである建築に、いかに膨大な「学」と「術」の蓄積が注ぎ込まれているかということだった。それはまさに人知を尽くした途方もない蓄積であり、わたくしはそれを文字通り垣間見たに過ぎないが、そのように「人知を尽くした」ものだけが、ひるがえって「人知を超えた」ものに触れることができるのではないかと考えていた★1。

かの災厄の発生後、2011年5月に岩手県の沿岸部で目にしたのは、まさに建築が、人工性の切尖である建築が、津波という絶対的な外部性に洗い尽くされた姿だった。わたくしは建築がそのようなものに触れているのを見て、この上ない満足をおぼえた。それは爽やかな光景だった。建築はかつてないほど健康に見えた。アッパレと感じた。それらを撮影してまわった。

- 「岩手県宮古市田老青砂利、2011年5月1日」

二つ目。上述した『建築雑誌』2010年7月号で、編集委員として「建築写真小史」と題した写真特集を担当した★2。そこでの対談に登壇いただいた建築家・西沢立衛氏の発言が忘れられない★3。それは、昨今の現代建築が「建築写真」に似てきている、それは「軽い」「優しい」といった旨の発言だった。「軽い」はまだしも「優しい」とはいかなる事態なのか。

ここ何年か、個人的に、東京にある西沢氏設計の住宅である《森山邸》を撮影している。《森山邸》には「獰猛さ」とでも言うべきものがある。もちろんここは人間が住むべく設計されたすまいであり、ここに佇むと身体に快が満ちてきて、わたくしは時に多幸感にさえ包まれる。しかしその一方で、ここに住むのは人間じゃなくてもいいような、たとえば動物たちの群れが住み着いてもよさそうな、そんなワイルドさがある。この建築には、どこか人間を突き放したようなところがあって、いわゆる「ヒューマン」なものから遠く、人間をヒトに戻すかのようだ。この建築は、ここに住む人間たちが、わたしたち現代人が向きあうべき「自然」の姿を剥き出しにして経験させる。そんな否応のない風通しの良さがある。それは、布切れ一枚だけ身につけたほとんど裸の状態で東京の「自然」に向きあうような、厳しくも清々しい、動物としてのヒトの経験なのかもしれない。自然が、都市の自然が、東京の自然が、この建築の人工性によって逆に発明されているのではないだろうか。

- 「森山邸、2010年4月6日」

建築写真は、人工性の結晶である建築が、どのように自然と対峙しているかを、それら二つの力の即物的なぶつかり合いを、力の関係性こそをその主題とする。建築がいかなるかたちにせよ、またどこに建つにせよ、自然と交渉をもち、その交渉の切尖として結晶化するのであれば、自然との抜き差しならない関係をもたない建築はないはずだ。そして、津波被災地の岩手県宮古市田老と森山邸のある東京都大田区と、福島第一原発のある福島県双葉郡大熊町とでは、建築という人工性が向きあう自然の姿はまるでちがったものであるはずだ。建築写真家は地球上のあらゆる場所で、あらゆる種類の力関係を見出していかねばならないと考えている。

- 「北上川、2011年10月25日」

★1──「人知を超えた」ものは文字通り人間的なものを超えた、人間にとっての外部である。それは時にかろうじて「触れる」ことができるのみである。よって「想定内/外」といった人間的な判断とはロジカルタイプが異なる。

★2──音楽家の柴原聡子委員と共同で担当した。

★3──「建築写真以後」と題した建築家・鈴木了二氏との対談。ホンマタカシ、畠山直哉、ヴォルフガング・ティルマンスの写真をめぐってのもの。

●A2

写真家・畠山直哉氏の東京都写真美術館における個展

畠山直哉氏は建築写真の偉大なる先達であると考えている。建築ジャーナリズムに囲い込まれた感のある建築写真を、写真術の原点にまで遡行して「巻き返し、世界を建築写真化する」(鈴木了二)★4かのような氏の仕事には、つねに大きな影響を受けてきた。その回顧展が行なわれた。「Natural Stories」という大きな流れのなかでこれまでの仕事を見通すとともに、氏の故郷である陸前高田の写真が、被災前と被災後の風景の写真が発表された。この被災後の写真が、氏がこれまでに注意深くなぞり、結果として時に、ある恩寵とともに描きだしてきた「製図家の鉛筆」の「線」にどのように収斂していくものなのか★5、わたくしにはまだわからない。氏はあの風景を必ず撮影しなければならなかっただろう、それは絶対に。しかし「撮影」することと、それを「発表」し「展示」することのあいだにある道のりは遠く、そこにはとても厳しい「選択」が介在するはずで、その選択の必然性がわたくしにはまだわからない。その厳しさを氏の仕事から学んだ者として、今後も自分自身の問題として考え続けたい。

建築家・隈研吾氏の発言「ある困難が、自分に偶然ふりかかった困難ではなく、理由があり、深い根っこがある歴史的、構造的困難であるということがわかると、人は逆に気分が明るくなる」★6

ツイッター上で、いつだったか偶然に流れてきたことば。もちろん3月11日以後に。たしかなにかの建築コンペの審査評だったと記憶している。読んでこの一文だけコピペして保存した。上述の、自身の津波被災地での経験と気分にも共鳴して、強い印象を残した。

ウェブサイト「三陸海岸の集落 災害と再生:1896, 1933, 1960」★7

かの大津波発生後ほどなくして、明治大学建築史・建築論研究室によって発表されたサイト。「三陸海岸地域の集落が1896年、1933年、1960年の三度にわたり経験した津波災害と再生に関する先人の記録をまとめ」たもの。

「その復興においては歴史観が問われると私たちは考えます。それはこの地域の津波被害が反復的で自然的なものであると同時に、人文・社会学的にも工学的にも歴史規定的であるという、その両面をいかに捉えるかが問われるという意味においてです」(「当サイトの主旨」より)

東北に、とりわけ三陸沿岸になんの縁もなければ地理感覚もないわたくしは、昨年5月はじめて被災地入りした際、道路地図とこのサイトだけを手がかりにして国道45号線をひたすら上下した。

建築家・日埜直彦氏の仕事

(国際交流基金海外巡回展「Struglling Cities」★8の企画監修、『建築雑誌』2011年1月号「未来のスラム」★9編集作業、原宿VACANTにおけるイベント「Unknown Tokyo」★10の企画など)

「未来のスラム」編集作業を比較的近くで見せていただいて、当初は素朴に遠大な企画と息を呑んでいたが、残念ながら参加できなかった「Unknown Tokyo」の意図を知り、これら一連の仕事のパースペクティブが腑に落ちた。一連の企画が、ひたすら「この東京」の面白さに発していることに感銘受けおおいに共感するとともに、それがメガシティやら現代スラムやらの問題に軽やかに連続することにいまさらながら驚いた。2012年も続々と企画されるようなので積極的に参加したい。「この東京」の面白さからの連続、という意味では『建築雑誌』の「未来のスラム」特集の三部構成は秀逸このうえないと感じた。

長渕剛の曲「俺たちのキャスティング・ミス」

東日本大震災後のあらゆる局面での醜態を見るにつけ、これは他ならぬわたしたちの行動の結果であると思わざるをえなかった。そんな思いを抱えた年末に、友人で以文社の編集者である前瀬宗佑氏が教えてくれた曲。どんな曲なのかどんな歌詞なのか知らないが、タイトルが事態を端的に突いていて、強く印象に残った。

★4──『建築雑誌』2010年7月号(特集=建築写真小史)第三部「建築写真以後」

★5──畠山直哉「線をなぞる」(「HATAKEYAMA NAOYA, Draftsman's Pencil」展カタログ、神奈川県立近代美術館、2007)

★6──http://www.kendoseibi.pref.gunma.jp/chiiki/tomioka/1G/jousyutomioka/sonota/kouhyo.pdf

★7──http://d.hatena.ne.jp/meiji-kenchikushi/

★8──https://www.10plus1.jp/monthly/2010/11/issue1.php

★9──http://jabs.aij.or.jp/backnumber/1612.php

★10──http://vacant.n0idea.com/post/11471399313/unknown-tokyo-update-text-by

やまぎし・たけし

1976年生まれ。写真家。2010-11年、日本建築学会会誌「建築雑誌」編集委員。

饗庭伸(首都大学東京都市環境学部准教授/都市計画・まちづくり)

●A12つのことを考え続け、ひとつのことは考えるのをやめてしまいました。

ひとつ目は、都市の成長─変遷─破壊─復興の時間軸が、見えなくなっているという問題です。

1945年以降、成長を信じて空間に対する投資を積み重ねてきた日本の都市や集落に対し、(1)「戦後の成長の仕方は間違いであった。ある時点に立ち返って、そこから新たに都市をつくり直し、違う成長を目指す」という考え方と、(2)「そもそも成長するという考え方が間違えであった。災害が多いところでは、永続的な都市空間など、そもそもない。次の都市も『仮住まい/普請中』であることを前提としなくてはならない」という考え方の2つがあると思います。

過去の津波復興計画を見ていると、経済成長と復興のタイミングが重なったチリ地震の復興計画は明らかに間違いが多いです。(1)はその前くらいに参照できる正しい空間構造があり(例えば神社の位置など)、それをもとにしっかりした建物を建て、100年以上使える美しい三陸を復興しよう、という考え方です。(2)は津波で流されることを前提に、ある程度コントロールをきかせながら仮設市街地やバラックをもとに復興を進め、津波で流されたらまた新しい都市や集落をつくればよい、という考え方です。(2)の考え方が有効になっている背景には「想定外」の問題があり、災害は本当に1,000年に1度だったのか、数年後に違う津波に襲われる危険性はないのか、多くの人はそれを感じています。戦後の都市が拠って立っていた地球科学のもろさが露見してしまったため、私たちは「想定外が次々と起きる」という想定をせざるをえません。そのときに、都市や集落の空間に過大な投資をしない、新しい計画の学が求められます。(1)と(2)は大きく異なりますが、私たちは待ったなしで空間を計画していかなくてはなりませんので、そろそろ決めなくてはならないと考えています。

2つ目は、復興を動かす社会経済システムの問題です。国家が前面に立つ土建国家モデル、都市が前面に立つ都市分権モデル(災害前のシナリオはこれです)、共同体を重視するユートピアモデル、世界に助けを求める世銀モデルなどありますが、現時点できちんと議論しておかなくてはならないのは、グローバルな経済と、被災地の社会経済システムとの関係をどう設定しておくか、ということです。今回の災害は、世界レベルで経済が繋がった時代における、先進国における初の大規模災害です。鎖国のように関係を断ち切って、被災地の経済のスピードをスローダウンさせる(少ない量の貨幣を地域の中で循環させることに重きをおく)という手もあります。一方で迅速に快適な都市空間を調達できるよう、グローバル経済に「ちょっとだけ手伝ってもらう」ということができないかなも考えています。

3つ目の諦めてしまった点は「建築は土木とわかり合えなかった」ということです。災害の直後に私は、結局は日の目を見なかったのですが、以下の一文を、ある目的でしたためました。

───

強大な津波のすべての力に対抗し、すべての財産を守る都市や集落をつくることは難しいと考えます。しかし、命が失われることはあってはなりませんし、これからも起きるであろう大きな災害を受けた後に、地域コミュニティや自治体が立ち上がっていく「復元力」を育むことが加えて重要であると考えています。また、それらを守り育むものは、単独の防潮堤、単独の建物ではなく、それらの総合であるすべての建造物環境(built environment)であると考えます。復興にあたっては、すべての建造物環境が総体として命を守り、復元力を育めるような総合的な計画を立てるべきです。

───

その後の推移を見ていると、土木の技術者たちは驚くほどの割り切り方とスピードで空間(堤防等)の基準を決定していきましたが、建築の技術者たちはそこに協働することができませんでした。堤防等についての結論はあらかた出てしまっており、あとは現場で生成される政治的な合理性(平たく言えば条件闘争)で空間が決定されていくと思います。土木と建築が共通の科学的な合理性をつくりだすことができなかったことは残念に思っています。

●A2

メタボリズムについての大規模な回顧展が開催されたり、コールハースがそれらを含むものに新しい見方を与えたり、藤村龍至さんが国土計画に言及されたり、日埜直彦さんがスラム問題についての問題提起をするなど、メガロポリス〜国土スケールの大きな空間に対しての計画論が図らずともリヴァイヴァルしたことは面白く思いました。それらにリアリティを感じたのは、日本中が毎日のように揺らされて、「長野で揺れるとこんな感じなのか」とか「フォッサマグマってこういう形なのね」というふうに、国土のスケールが身体的、感覚的にインプットされたことが大きいと思います。普通の人が「東海、東南海、南海」と当たり前のように口にするようにもなったわけです。

東日本大震災の前まではさまざまな問題は都市レベルで集約して解決しよう(EUのモデルとも言えますし、2000年以降の基礎自治体への地方分権、平成の大合併などもそれを目指していた)という「都市主義」のベクトルがあり、「国土主義」は古いものであるという潮流があったわけですが、それが復活したわけです。災害とパラレルに意図せず国土主義の議論のアリーナやフォーラムが出現したことにとても興味を覚えました。

近代の計画は、主権者が統べるべき空間や大地の広がり(計画範囲)を前提として立てられてきたわけですが、現代の計画は、解くべきイシューに対してどの範囲でそのイシューを解くのが適切であるかというところから計画範囲が決定されます。経済が成長しない、人口も爆発しない日本において、どういったイシューに対して国土やメガロポリスといった計画単位が必要とされてくるのか、引き続き注目したいと思っています。

●A3

ここまでの2つの質問で、(A)都市の成長サイクル、(B)グローバル経済との対峙、(C)計画のスケールの3つの問題を整理しました。こうした問題に、社会がどういうふうに解を出していくのか、自身も参与しつつも注目したいと思います。

(A)は多くの地域や集落で取り組まれる復興計画の議論のなかにリソースがあるのでしょう。年末近くに発表された「津波防災まちづくり法」という飛び道具がどういうふうに現場の復興にフィットされるのかが気になっています。(B)はどこにリソースがあるのかはっきりとわからないのですが、なにぶん経済世界のことなので、石巻、気仙沼、大船渡といった都市性のあるところで、突然変異的なイノベーションとしてグローバル経済と対峙する面白い仕組みが立ち現われてくるかもしれません(外れたらごめんなさい)。(C)は国土やメガロポリスといった大きい空間の計画を可能にするための(普通の人たちが大きい空間に対する感覚をリニューアルし続けられる)情報技術の実装に注目したいです。もちろん、その先にどういう計画が描かれるのかも。人々の「一般意志2.0」を計るものとして「データベース」を持ち出した東浩紀さんの議論はその理論的な支えとなるものだと思いますし、一般意志2.0を探査(プローブ)する羽藤英二さんの作業や、膨大な情報群を直感的に理解可能なアーキテクチャーに表現する渡邉英徳さんの作業には注目したいと思います。

個人的には自身が関わる震災復興まちづくりの現場において、(A)(B)(C)をなるだけ多く組み込んでいきたいと考えています。

また、ここまであまり言及してきませんでしたが、来年は福島の問題を、空間の問題として本格的に考えることになると思います。

あいば・しん

1971年生(兵庫)早稲田大学卒業。共著に『住民主体の都市計画』『Insurgent Public Space』ほか。

Twitter @shinaiba WEB http://www.comp.tmu.ac.jp/shinaiba/frame2.htm

五十嵐太郎(建築史、建築評論/東北大学大学院教授)

●A1・東日本大震災は、現在、とてもホットなトピックになっているが、その記憶が10年後、30年後、50年後、100年後にどのように受け継がれているか、あるいは忘却されているか。実際、われわれは近代以降の巨大津波でさえ、ほとんど忘れていた。今回は写真やデジタル情報が多く残るとはいえ、本当にそれらはどのように残るのかも興味深い。

・職場を失うという意味で、半分被災者になったので、自らの実践について書きます。東北大学の建築棟が大破し、しばらく漂流教室を実践した。後世への記憶にモノとして残すべく、女川町の津波で流された倒壊ビルの保存プロジェクトを研究室で提案したこと。また、南相馬市の仮設住宅地において、塔と壁画のある集会所の基本設計を研究室で担当した。

●A2

・3月下旬に気仙沼のリアスアーク美術館を訪れ、家を失い、そこに住み込んでいた学芸員の山内宏泰氏から聞いた話がもっとも印象に残っている。歴史研究者として、今回の津波をどう位置づけるか、復興と記憶に関して、どう考えるかなど、大きな影響を受けた。彼は、急いで同じ場所に同じような建物をつくっても、自分の子どもや孫が同じような被害を受けることは堪え難いと述べていた。現在、生きている/生き残っている人たちだけのことを考えるのではなく、津波によって無念にも亡くなった死者、そしてまだ生まれていない未来の人たちのことも想像すべきではないか。拙著『被災地を歩きながら考えたこと』(みすず書房)にも、山内氏のエピソードを記した。

●A3

・現在、筆者は「3.11──東日本大震災の直後、建築家はどう対応したか:緊急/仮設/復興」展を国際交流基金と企画しており、国内外の50のプロジェクトをパネル、模型、実物展示によって紹介する。これは2012年3月に東北大学でスタートし、2年間、海外の各地をずっと巡回し続ける。展示品は2セット制作し、同時に2会場で展覧会が動き続けるのだが、それだけ海外の関心も高いのだろう。

ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展2012の日本館における伊東豊雄コミッショナーによる展示に期待している。海外に向けて、どのように建築の原点を示すのか、また写真家の畠山直哉がどのように介入していくのか。

いがらし・たろう

1967年生まれ。建築史、建築評論。東北大学大学院教授。著書=『建築はいかに社会と回路をつなぐのか』(彩流社、2010)、『現代日本建築家列伝』(河出書房新社、2011)、『被災地を歩きながら考えたこと』(みすず書房、2011)ほか。

市川創太(建築家/doubleNegatives Architecture)

●A1震災直後からの、ボランティア、耐震診断調査、東北地方の大学、研究機関、被災地内外の建築家たちによる一連の復興プロジェクト、激励アートプロジェクト、イヴェント、それらの全てに敬意を表します。

復興に関しては、現時点でも足りていない最低限の整備は急務でしょう。まずはそれを乗り越え、おのおの実力発揮して結果的に多様性がでてくるような建設が行なわれてほしいです。日本ならでは、東北ならではの創造的な景色、震災前よりも豊かになるような復興はいかにあるべきか、考えていかなければなりませんね。

建築が解決できること、解決しなければならないことは山積していますが、エネルギーに対する意識や体制について、より一層の決心と行動が必要に思えます。震災以前からエネルギーについては、さまざまな注目すべき技術開発研究が進行はしていましたし、世界中で関心の持たれていることでした。中国のグリーン産業、再生エネルギーへの注力をみてもそれは明らかでしょう。日本では、科学的な観点よりも、政治的、利権的パワーバランスで物事が進められてきたようです。わかっていはいたけれど、それがこのタイミングで一層露呈しましたね。

新しいエネルギーを研究開発する産業を立ち上げ、雇用創出し、従事者はプライドを持って健康に働くことができる。開発の成果は日本の地形、気候独特のものになるかもしれないし、世界に貢献できるユニヴァーサルなものかもしれない。簡単にはいかないかもしれませんが、まずはシンプルにそのような体制づくりを。これは日本だけでなく、世界中どこにでも共通することで、dNAのヨーロッパのメンバーも同じ意見です。

●A2

森美術館「メタボリズムの未来都市」展は豊かな資料群と、現在の技術を使って再現・再解釈が与えられていた点で、とても印象に残りました。この展示に関しては各所で専門的に語られると思いますので、先んじてメタボリズムの紹介を含んでいた「Mega-Structure Reloaded」展(ベルリン、2008)から、Tomás Saracenoというアーティスト(architectural artist)を挙げます。

メゾンエルメスフォーラム「クラウドシティ/トマス・サラセーノ」展が企画されていたという点で、2011年のトピックとしてここに書きます。3月14日から会期が予定されていたため、震災の影響で氏の国内初のエキシビションは延期になってしまいました。やむをえず2008年に見たベルリンでの展覧会からです。dNAがヴェネツィア・ビエンナーレの展示設営を終えた後、Transmediale.09に参画するための現場視察でベルリンに赴いた際に、Transmedialeディレクターの薦めにより見に行きました。

展覧会場はベルリン、ミッテのFormer State Mint。「Visionary Architecture and Urban design of the sixties reflected by contemporary artists」と打たれたサブタイトルのもとに、60年代の作品・資料展示群と現代作家の作品群により構成されていました。ArchigramのDennis Cromptonによりデザインされた会場は、ArchigramやSuper Studioの貴重な映像資料も並び、それだけでもとても価値のあるものでした。そのなかでエントランスのトンネルを抜けた中庭(Hinterhof)を支配するSaraceno氏のインスタレーションに圧倒されました。その透明感と力強さはベルリンの空色にも映えていましたが、ほかの場所(空)でも見てみたい気持ちになります。 いわゆる建築的なヴォキャブラリーに頼らないで、強く美しい建築や都市のヴィジョンを提示するのは、なかなか難しいことだと思います。カタログから見る「Airport City」などとタイトルされた一連のドローイングやインスタレーション、その美しさは一線を画しています。建築の空への近づき方とでも言いましょうか、そんなことを予見させます。

未見ですが、2010年頃より各地の文化施設屋内外で、実際に人が入れる具体的な建築としての大型インスタレーションに昇華しているようです。

「空中都市」という触れ込みもあり、正直そのキーワードには少々の現実離れ感、語りつくされた感があります。そういったファンタジックな側面より、実際のインスタレーションを構成している、ディテールや独特のテンション構造、空間構成の支配力、なによりその美しさに興味があり、今後の展開に注目しています。

●A3

「1」より東北の復興全般。「2」よりTomás Saracenoの展開。ヴィム・ヴェンダースの《PINA 3D》。《いのちの食べ方 Our Daily Bread》《プリピャチ Pripyat》を撮ったニコラウス・ゲイハルターの活動。

- ヴィム・ヴェンダース《PINA 3D》

- ニコラウス・ゲイハルター《いのちの食べ方 Our Daily Bread》

- ニコラウス・ゲイハルター《プリピャチ Pripyat》

いちかわ・そうた

1972年生まれ。「映像をめぐる冒険 vol.4──見えない世界のみつめ方」(東京都写真美術館、2011年12月13日〜2012年1月29日)に出展。

今村創平(建築家/アトリエ・イマム)

●A1結局、被災地には一度も足を運んでいませんし、現地での計画等にも関わっていません。関連する文章もたいした量は読んでおらず、震災関連の展示もいくつか見た程度です。仙台には行っていますから、中途半端に関わり、そこで感じたことについて発言することを避けているのかもしれません(3.12に大地震があった新潟では、復興に関するプロジェクトを2つ手掛けています)。

ですから、この項目はパスすべきなのでしょうが、ひとつだけ述べます。

このような事態に際して、建築家はこれまでとはまったく発想を変えるべきだ、姿勢を変えるべきだという意見には、違和感を覚えます。例えば、前衛的なものや、内省的なものは、もうやめるべきだという発言には、危ないものを感じます。私は、特に前衛的なものや、内省的なものを手放しで支持しているということはなく、時として批判的でもあると思います。しかし、今回の状況に面して、〈正しい〉ことを人に強いるのはどうかと思いますし、その例えば〈前衛的なもの〉なり〈内省的なもの〉、そのほかが、平和で、余裕があるときに行なわれるものだとの決めつけはおかしい。またそれを実践している建築家側も、まわりのムードを察して方針を変えるのはいかがなものか。呑気に気儘にデザインをしているのではなく(もちろんそうした人もいるでしょうが)、人や社会や世界にはいろいろな面があり、それらを勘定に入れたり、批判しながら、さまざまな表現が生まれている。それが日本の現代建築の強みでもある。それが、津波に流されるように平らにされてしまっていいのだろうか。今こそ本来の建築に帰るべきだといった言い方は、傲慢だと思う。

●A2

自分が関わったものをまず挙げるのもどうかと思うが、建築の展覧会では、「メタボリズムの未来都市展」(森美術館、9月17日~2012年1月15日)がとても充実したものであった。この展覧会のカタログに加え、八束はじめ『メタボリズム・ネクサス』、レム・コールハースほか『Project Japan』と、メタボリズム関連の出版が相次ぎ、関連するシンポジウムなども多数開催された。半年前の建築運動の見直しが、かなりの密度で一気になされた感がある。歴史を忘却しがちなこの国という文脈からも、特筆すべきだと思う。

ほかに、建築の展覧会では、「ヴァレリオ・オルジャティ展」(国立近代美術館、11月1日~2012年1月15日)がまずは挙げるべきものであり、それ以外にも「建築家 白井晟一──精神と空間展」(パナソニック電工汐留ミュージアム、1月8日~3月27日)、「20世紀のポスター[タイポグラフィ]展──デザインのちから・文字のちから」(東京都庭園美術館、1月29日~3月27日)、「畠山直哉展 Natural Stories」(東京都写真美術館、10月1日~12月4日)がよかった。

多木浩二さんがお亡くなりになった。重要であり、これほど影響力があった建築の批評家の死に際して、建築メデイアはほとんどまったくと言っていいほど、反応しなかった(「10+1 web site」は「特集=追悼:多木浩二」を組んでいましたが)。建築界の言論を取り巻く環境が、ここまでやせ細っているのかという印象を持った。

-

- 八束はじめ『メタボリズム・ネクサス』/レム・コールハースほか『Project Japan』

●A3

具体的には特にないが、2011年はフェースブックを使いはじめ、国際的なコミュニケーションがまた〈ぐんと〉前に進んだ感触を得た。

併せて2011年のことだが、9月に訪問した、AMOが関わっているモスクワの学校「ストレルカ」は刺激的であったが、この学校の学生一同も11月に来日するなど、建築教育の国際化はますます進んでいる。ストレルカは、学費無料、こうした海外研修もすべて学校持ちであり、世界中から学生が集まっているのだが、40名ほどの枠に900名の応募が今年はあったそうだ。しかし、まだ日本からの学生はいない。

この頃はほぼ毎月、海外の建築学校との交流の機会がある。3.11以降、海外からの渡航者は減っているようだが、個人的には海外から日本に来る建築関係者は増える一方である。日本全体はどうかわからないが、日本の建築や都市は、外国から訪れるに値する場所であることは間違いないようだ。

11月にコンピューテーショナル・デザインをテーマにシンポジウム「パラメトリック、アルゴリズミック、デジタル・ファブリケーション」(工学院大学、11月8日)を企画したが、参加メンバーのうち、木内俊克さんと砂山太一さんはパリから戻ったばかり、田中浩也さんも春にボストンから戻ったところと、帰国組が図らずも集まった。

これまでは、海外で経験を積む人は少数派であったが、国際的な環境で勉強なり仕事をすることは、だんだんと普通のこととなってきており、それがこの数年でさらに顕在化するのではないか。

こうしたことの情報は、まだいわゆる建築雑誌ではほとんど扱われておらず、しかし勘の若い人たちたちは、うまくアクセスできている。それはこの方面のリテラシーの問題でもある。

いまむら・そうへい

1966年生まれ。アトリエ・イマム主宰。東京理科大学非常勤講師。

岩元真明(建築家/Vo Trong Nghia Co.)( Ltd.)

●A1+A2

震災は建築の公共性を問い直したと言えるだろう。3月11日の深夜、当時勤めていた青山の設計事務所から世田谷の借家まで徒歩で帰宅した。通りは徒歩で家路に向かう人々であふれていた。表参道ヒルズを筆頭に華やかな商業ビルがすべて閉鎖されている一方で、代々木体育館や槇文彦設計のキリストの教会が帰宅難民たちに開放されていたのが印象的だった。明るいコンビニの存在も一時避難所のように心強く感じられた。また、震災からしばらくして赤坂プリンスホテルが被災者を受け入れたことも印象に残った。3月末に営業終了し7月に解体がはじまるまでの一時的な期間に、東北での居住困難者に700の客室が無償で提供されたのである。

近年ハコモノと批判され続けてきた公共建築に避難所としての意義が浮かび上がった一方で、都内の駅などでは公共空間が閉ざされた。平時に公共性を唱う民間の建築もまた、その真価が問われた。有事下においては官民の区分と公共性の有無は必ずしも一致しなかった。

3月22日、建築史家・鈴木博之は「薄氷の帰宅難民」というテクストを発表した。これは鈴木が難波和彦、石山修武と続けている「Xゼミナール」というインターネット上での勉強会において寄稿されたものである。

鈴木は自身のテクストを「メモワールとしての3・11地震」と呼び、青山の大学研究室で地震に見舞われたときから板橋区の自宅に帰宅するまでの5時間ほどの経験を克明に記録している。未曾有の事件を一人の徒歩帰宅者として冷静に眺める鈴木の視線は、彼の『東京の地霊(ゲニウス・ロキ)』と通底するように感じられた。震災が歴史化されるのは遥か先のことであろうが、記憶は錆び付き捏造されやすい。その意味では、一個人の視線を結晶化した鈴木のテクストは非常に意義深いものだと思う。

鈴木は言う。「パブリックな顔をしているがコマーシャルビルは、いざとなるとその内部をシャットアウトしてしまう。JR駅舎などのパブリックな空間自体も、この時にはその内部を閉ざしたらしい。パニックに対して都市の公共空間は、瞬間的に縮むのだ」。ここには、3.11以降に公共空間を考えるうえでのヒントが潜んでいるように思う。震災が明るみに出した建築の公共性の問題は今後も引き続き考えていきたいと思っている。

●A3

2011年11月からベトナムにて建築に携わっている。ホーチミン市では約1年前にビテクスコ・ファイナンシャルタワーというベトナム初の超高層が竣工した。また、磯崎新設計のダイアモンド・アイランドという高層大規模開発も建設中である。ハノイでは2011年にカンナム・ハノイ・ランドマーク・タワーという345メートルの超高層が竣工し、それに続いて65階建てのハノイ・シティ・コンプレックスが計画されている。隣国のカンボジアでも、高層アパートメントやリゾートの計画が複数進行しているようである。

中国という大きな存在によって目立たなくなっているが、東南アジアの開発スピードは著しい。近年の巨大都市の多くは熱帯で出現している。そこは、近代化にともなう環境破壊や都市の均質化などの20世紀に解決を見ることができなかった問題がもっとも先鋭化している場所と言えるのではないだろうか。政治、経済、気候などさまざまな点でこれまでの先進国とは異なる東南アジアの都市・建築の動向に注目し、新しい建築を模索していきたいと思う。

- ホーチミン市の夜景。超高層ビルはビテクスコ・ファイナンシャルタワー

いわもと・まさあき

1982年生まれ。建築家。2006年シュトゥットガルト大学ILEK研究員。2008年東京大学大学院修了後、難波和彦+界工作舎勤務。2011年よりVo Trong Nghia社パートナー。ベトナム内外のプロジェクトに携わっている。

大向一輝(情報学/国立情報学研究所准教授)

●A1

東日本大震災では、筆者が関わる図書館や美術館・博物館といった文化施設においても建物が流されたり、蔵書・所蔵品の落下、破損などの多くの被害が出た。これに対する関連コミュニティの動きは早く、震災の翌日にはウェブ上で各施設の被害状況を共有し、救援活動につなげることを目的とした「saveMLAK」が立ち上がった。この手の情報共有の最大の障壁は、網羅的な施設のリストを誰も持っていないという事実である。その要因としては行政の縦割り構造や、私費で設立されリストに登録されていない施設の存在などを挙げることができるが、いずれにせよなにが失われたかを知る以前になにが存在していたかがわからないという状態であった。そこで、saveMLAKでは多くのボランティアによって14,000近い施設情報の整備、約700施設の被害状況の収集がなされ、この情報をもとに個別の施設に対する直接的な支援が行なわれている。本来であればリスト作りは平常時に行なう必要があるだろう。しかし、長期にわたるデータの維持管理を誰が担うのか、それを支える体制はどうすべきかなど、未解決の問題が山積している。それでも、わたしたちの記憶が消えてしまわないように、前を向いて議論を続けなくてはならない。●A2

近年、ウェブ上の知識をどのように保存し、活用していくかについて活発な議論が行なわれている。そのなかで、ウェブの創始者であるティム・バーナーズ=リーは「リンクト・オープン・データ(LOD)」の構想を提示している。LODでは、文書単位のリンクで構成されていたこれまでのウェブよりも、さらに断片的でコンピュータが処理しやすいデータの単位で互いをリンクさせる。例えば「坊っちゃんの著者は夏目漱石である」「夏目漱石と正岡子規は友人である」といった情報をつなぎあわせることで最終的に書物に関する知識のネットワークをつくることができる。すでに、諸外国の中央図書館やヨーロッパ圏の美術館が保有するデータをLOD形式で公開する動きが進んでいる。各分野でLODが普及すれば、これらのデータを駆使した研究や新サービスが生まれるだろう。筆者らも国内の公共データをLOD化するプロジェクト「LODAC」を進めており、今後は都市・建築に関するデータをも対象にしていきたいと考えている。

●A3

日本科学未来館で開催中の「ウメサオタダオ展」(2011年12月21日〜2012年2月20日)に注目している。梅棹忠夫は大阪にある国立民族学博物館の初代館長であり、フィールドワークや情報論など多種多様な分野で活躍した研究者である。本展では梅棹の知的生産のプロセスを明らかにする展示などが行なわれている。前述のLODの動きなども含め、今後得られるようになる情報は質量ともに増大する一方であろう。その反面、人間の認識能力が飛躍的に高まるわけではなく、そのギャップが問題になり始めている。その点で、本展が対象とするような人間の活動のプロセスそのものに焦点を当てた企画は時宜を得ている。情報の少ない時代に多くの知識を生み出した梅棹と、情報爆発の時代に生きるわれわれとの対比を見ることができれば面白い。

- ウメサオタダオ展(日本科学未来館、2011年12月21日〜2012年2月20日)

おおむかい・いっき

1977年京都生。国立情報学研究所准教授、グルコース取締役。博士(情報学)。著書=『ウェブがわかる本』。

大山エンリコイサム(美術家)

●A1

「東京藝術発電所」と電子クラフトについて

東日本大震災の当日、僕は電子工作用の資材を買うために美術作家の知人と秋葉原にいた。ある作品を彼と共同制作するというプランがあったのだが、目的の店にたどりつく直前に地震が起こり、そのままなにも買わずに帰路につくことになる(自宅まで徒歩7時間はかかっただろうか)。結局、半分は震災のこともあり、半分は別の事情もあったため共同制作のプランはお蔵入りになってしまったが、いずれにせよ、震災以前から漠然と抱いていた電子工作への関心は、3月11日を機にややかたちを変えながら僕のなかで強まっていった。同じころ、ポーランドの文化事業であり、世界12カ国で開催されたワークショップ型イベント「I, CULTURE」の東京ヴァージョン「I, CULTURE in TOKYO」というプロジェクトが始まり、僕も関わることになった。そこでのキーワードのひとつに「クラフト(Craft)」があったのだが、それをたんに、伝統的に様式化された職人的「工芸」としてではなく、むしろそのつど即興的に練り出される、ブリコラージュ的なサヴァイヴの「技芸」としてとらえ直してみるというヴィジョンであった。「クラフト」に対するこのようなイメージと、秋葉原で電子工作用の資材を購入しようとしていたときに僕が頭に描いていたイメージとは、プロジェクト全体を通じて少しずつ重なりあっていったように思う。なぜなら電子工作こそ、体系化され継承されるような安定した技術ではなく、言わばアドホックにつくりあげられる技術なのだから。その重なりあっていったイメージの印象を、「電子クラフト(Electrical Craft)」という言葉で表現してみてもよいかもしれない。そこには、電子パーツやジャンク品をつぎはぎしながら、不安定な世界を生き抜くための術をこしらえていく現代の器用仕事というか、どことなく土着的かつテクノロジカルな趣がある。

「I, CULTURE in TOKYO」の一環として、東京藝術大学で10月に行なわれた企画「東京藝術発電所」は、そのような電子クラフト的な問題意識を、ある仕方で扱っていたと思う。僕自身も参加した本企画では、作品展示と並行してソーラーパネルや人力、風水力などさまざまな仕組みを利用したブリコラージュ的発電が数名の美術作家によって行なわれ、それらの電力は、福島の漆作品展「生まれなおす工芸:福島の漆」をライトアップするために用いられた。原発事故以降、東京の電力の多くが福島にリスクを背負わせることで確保されていたという事実とその依存関係が再考を迫られているなか、ここでは、東京に届けられた福島の漆に美術作家による自家発電の電力が供給されるというかたちで、その依存関係は批判的に逆転する。またその逆転には、「生まれなおす工芸」という言葉と「ブリコラージュ的発電」というアイデアを共鳴させながら、職人的「工芸」をサヴァイヴの「技芸」=電子クラフトへととらえ直す視点も織り込まれていたはずだ。そのような意味で、一過性のアイデアではなく、長期的な可能性として電子クラフトを考えてみてもよいのではないだろうか。

- 「東京藝術発電所」公式記録動画

URL=http://www.youtube.com/watch?v=CoeO1l8xkog

●A2

Fire Extinguisherの美学----KIDULTとKATSU

僕が専門とするストリートアートの分野においては、「ART IN THE STREETS」展(ロサンゼルス現代美術館・ゲフィン館、2011年4月17日〜8月8日)の開催が今年の特筆すべき事柄かもしれない。だが、それについてはほかでも書く機会があるだろう。ここでは、強く関心を惹かれたもうひとつの、よりアンダーグラウンドな事例を紹介しておきたい。

読者によっては嫌悪感を抱くかもしれないが、ここ数年、ストリートアートの世界では消火器(Fire Extinguisher)を使用したヴァンダリズム(Vandalism)の流れが活性化している。ヴァンダリズムとは文字通り、多かれ少なかれ違法行為であるグラフィティやストリートアートのなかでも、特に破壊衝動が高く視覚的・物理的な暴力性の強いものを指し、消火器に塗料をつめてペイントするというアイディアは、クレイグ・コステロ(KR)が自らのグラフィティ専用マーカーのブランド「KRINK」において数年前に発明していた。しかし、今年に入ってからYouTube上に多数アップロードされたKIDULTやKATSUといった世界的にハードコアなストリートアーティストたちの消火器を使ったボミングの映像は、その過激さにおいて特に際立っている。

- KRINKの消火器「8-Litre Applicator in Silver」

URL=http://www.krink.com/products/8-litre-applicator/

- KIDULTによる消火器を使ったJC/DCへのボミング

URL=http://www.youtube.com/watch?v=I0yU761L01M

- KATSUとMORALによる消火器を使ったボミング

URL=http://www.youtube.com/watch?v=52EVD4THT0A

いずれにせよ、おそらくアーティスト自身が手を加えているであろうこれらの改造消火器によって、それまでのストリートアートにはありえなかったような瞬発性と、ヒューマンスケールをはるかに超えた巨大なサイズ感覚が、KIDULTやKATSUの実践において同時に獲得されているという点は、まずそれだけで注目されてよい。そもそも、初期グラフィティ文化においてスプレー塗料の使用が普及した背景には、短時間で大きく目立つタギング(グラフィティ・ライターの署名)をかくにはどうすればよいか、というプラクティカルな理由があった。同時に、グラフィティ・ライターには「より高いところ」「より遠いところ」にかきたいという「遠方への想像力」が欲望として常に働いており、これらの諸要因はグラフィティの持つヴァンダリスティックな側面と密接に結びついている。そのことを踏まえれば、より速く、より大きく、またより「遠方に」かくために消火器が新たに用いられるようになったというのは、グラフィティのもつ暴力性を純粋に押し進めていったときの必然的な帰結なのだと言えるかもしれない。