基調講演2:神代雄一郎、その批評精神の軌跡

はじめにいくつか申し上げておきたいことがあります。まず、藤岡先生は長年の研究蓄積を踏まえて体系的なお話をされましたが、神代雄一郎についてはまだまとまったかたちでの研究がないといってよい状況ですので、今日は本学科で保管している資料を紹介しながら、神代先生の広範な仕事のアウトラインをお話しするかたちをとります。松崎照明さんはじめ、ここでお話しされるべき方はほかにいらっしゃるのですが、この間、松崎さん、佐藤由巳子さん、そして初期の神代研OBである松本勝邦先生、松島洋さん、宇佐美親夫さんといった皆さんにご助言をいただきながら神代雄一郎のことを考えてきましたので、今日の報告にはそれも反映されています。少し遡りますと、2000年前後の時期に、戦後第一世代というべき建築史分野の先達に連続インタビューする建築史学会の活動に関わっていました。神代雄一郎については私が幹事役だったのですが、編集者の立松久昌さんにあいだを繋いでいただき、2000年5月に銀座でお会いする予定でしたが、体調を崩されてキャンセルとなり、結局その秋に逝去されました。これはたいへん残念なことでした。個人的にはそういう苦い経験もあり、5年前に明治大学に移る際、神代先生の再評価をひとつの仕事だと思っておりましたし、今回こういうかたちでキックオフができて、ひとまず胸を撫で下ろしています。

1. 近代建築思潮史の研究

──NAU時代から1960年頃まで

- 1──神代雄一郎(1922-2000)

それでは、経歴に沿って話を進めます。神代雄一郎は1922年に東京で生まれ、1944年に東京帝国大学第二工学部建築学科を卒業ています。大学生活は戦争とピッタリ重なるわけですが、第二工学部は非常に自由な学究的雰囲気があったということがよく言われます。

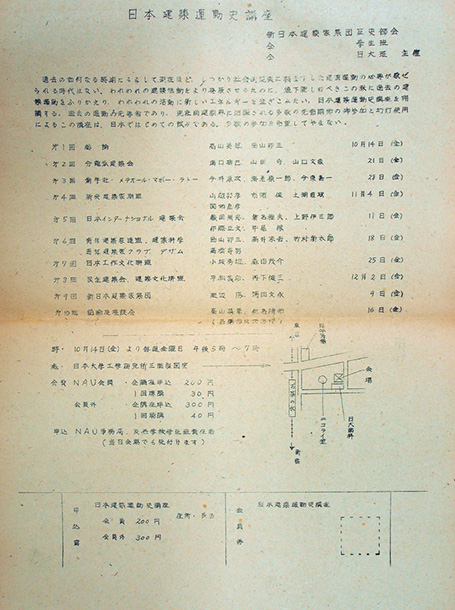

卒業後は大学院特別研究生として残り、近代建築思潮史の研究を進めています。ウィリアム・モリスにまで遡って近代建築思潮の起点と軌跡を追う研究です。この研究は、当時、つまり戦後間もなくの時期の建築運動と深い関連を持ったものであったと思います。戦前、1923年に結成された創宇社建築会(以下、創宇社)のメンバーたちは活動のなかで階級意識に目覚め、やがてマルクス主義を基盤とする運動の系譜をかたちづくり、戦後はそこにモダニスト陣営も合流するかたちで1947年に新日本建築家集団(以下、NAU)が結成されます。同年、戦後のリーディング・クリティークとなる浜口隆一が『ヒューマニズムの建築』という本を出します。モダニストの浜口は同書で、機能主義こそが「人民の建築」、戦後民主主義の建築をつくるのだと主張するのですが、これに対してマルクス主義陣営からはその「人民」は正しく労働者階級を指しているのか、機能主義といってもクライアントが資産家や中流階級であれば彼らに資するだけではないかという反論が出され、「近代建築論争」が始まる。このとき以降、神代は戦後のさまざまな建築論争に随伴したと言ってよいでしょう。1949年に明治大学の助教授に着任され、その頃からNAUの歴史部会として、編集者の宮内嘉久さんとともに「日本建築運動史講座」を主催した。49年の10-12月に、明大と日大を会場として連続講演会が開かれています。堀口捨己が思想的主導者であった分離派をはじめ、創宇社、マヴォ、メテオール建築会、ラトー建築会、日本インターナショナル建築会、青年建築家連盟、日本工作文化連盟、新日本建築家集団(NAU)と、1920年から戦後にかけてどんな建築運動が繰り広げられてきたかを辿るため、資料を集め、年表をつくって配布した[図2]。これは神代自身の作業だと思います。チラシを見ると、全8回あり、1回40円だが、全回参加なら割引があって300円、とある。毎回、資料が必ずあり、幻灯もあったらしい。第1回は総論で高山英華と西山夘三、第2回は分離派で堀口捨己・山田守・山口文象、その後も蔵田周忠、市浦健、丹下健三、池辺陽......というように、全8回、錚々たる建築家たちが呼ばれて講演しています。NAUの機関誌『NAUM』2号には、さきほどの「近代建築論争」に関するNAU歴史部会主催の座談会の記事も出ています[図3]。神代雄一郎の初期の近代建築思潮史研究の目的は、おそらく、運動としての近代建築獲得の道筋を辿り直し、検証しつつ、戦後の建築運動の進むべき方向性を議論する際の基盤あるいは視座を提供する、そういうところにあったのではないか。少なくとも状況的にはそう見えます。

- 2──NAU歴史部会ほか主催「日本建築運動史講座」チラシ(1949)

- 3──NAU歴史部会・理論部会主催討論会「浜口隆一著『ヒューマニズムの建築』をめぐって」(『NAUM』2号、1949)

1958年には『建築学体系6』(彰国社)が出版され、そこで「ヨーロッパおよびアメリカにおける近代建築思潮の形成」という後半部分の執筆を担当され、「近代建築思潮形成史の研究」と題する学位論文で1961年に工学博士を授与されています。ほぼ同時期に、村松貞次郎は技術・生産史の観点から『日本建築技術史』(地人書館、1959)を書いており、稲垣栄三は日本の跛行的な近代建築の軌跡を包括的・構造的にとらえた『日本の近代建築──その成立過程』(丸善、1959)を書いている。いずれもマルクス主義、唯物史観がベースにあります。考えてみれば、終戦の1945年は分離派の発足から四半世紀しか経っていないわけで、とすれば「日本の近代」は歴史化が非常に急がれたと言える。いまで言えば、バブル期を歴史化するような距離感です。おそらく、近代建築運動を社会的現実に根ざして、「人民」に向き合うかたちでやり直さなければいけない、そういう焦りや性急さと観念性が時代全体に感じられ、NAUにも、そこにコミットした神代雄一郎の文章にも通底していたと思われます。

ここで、学生時代から1950年代に明治大学の教員として活動を始められたころまでの、若いころの三つの文章を紹介したいと思います。それらは文体がずいぶん違うので、神代の若いころの思考あるいは精神の特質を考えるうえでヒントになるのではないか。ひとつ目は、「近代建築の歴史的規定」(『建築雑誌』1951年9月号)という論文。まさにNAUの歴史部会での活動と研究を踏まえて「近代建築論争」の理論的見取図を描くことを狙った文章です。下部構造/上部構造などの用語が用いられ、唯物史観をベースとした理論的で、硬く、同時代でもっとも明晰とは言えるけれど個性は感じられない、そんな文体です。二つ目は、1950年代後半の「表現の極性」(『建築文化』1958年7月号)と題した文章で、ここでは神代の芸術的な感性と時代の感性が交錯し、表現の先端がどこにあるか、かなり生々しい筆致で縦横に探索されています。アポロン的なもの/ディオニュソス的なもの、理性/感性といった対極的な軸を立てつつ、心の内面やその深層から出てくるもの、そして冷たく硬いものでなく「柔らかくて毛深いもの」の出現を情熱的に擁護している。明らかに同時期の岡本太郎の言説、そして民衆論争・伝統論争を思わせます。機能主義がアカデミズム化しつつある状況のなかで、建築芸術に緊張をもたらすものは何か、それは対極的なものを立て続けることであり、両極が混ざり合い溶解し、平均化してしまうことを憎悪せよといったことが書かれている。神代は、ダリを軸にこうした論を展開しているのですが、レム・コールハースの『錯乱のニューヨーク』にも取り上げられている、ル・コルビュジエのピューリタニズム的なモダニズムをサルバドール・ダリが攻撃したというエピソードが下敷きになっている。大きく言えば近代建築批判の潮流に関わる文章と言ってよいでしょう。この文体に関連して紹介しておきたいのは、神代資料のなかに含まれている学生時代から書きためられたたくさんの詩や短編小説、それらの草稿類です。同人的な親しいグループがあったようで、そこで詩を交換し読み合ったようですが、戦中から戦後にかけて、時々自分自身で気に入った詩を集めて第一〜第三詩集をつくってもいる。美濃紙に筆書きしたものを和綴じにし、パラフィンで包んだ本です。サソリ、古代都市のグリッド、塔、イオニア式の柱頭など、さまざまなイラストが散りばめられている。奈良はよく登場するのですが、古代的風景と現代とをつなぐ悠久の時間への感情移入というのでしょうか、そういうものがあり、やはり戦中期の青年として日本浪漫派の影響があったことは否定しがたいでしょう。また、「日蝕」という詩では、男女の儚い結合と離別が主題になっているように読めます。こういうロマン的、叙情的な感性が神代雄一郎の一面にあったことは指摘しておいてよいと思います。三つ目の文体は、「建築家は都市を混乱させている」(『建築文化』1959年5月号)といった文章に典型的に表われています。50年代も後半に入り、激しい都市開発が進み都市景観の混乱、公園等のオープンスペースの浸食が起こっている、建築家はその責任をどう考えるか、いや、建築家に都市を混乱させるだけの力があればとっくの昔に美しい都市ができあがっているだろうといったシニカルな文章で、読めばすぐにわかりますが、『現代建築愚策論』に収められた八田利也(磯崎新+伊藤ていじ+川上秀光)の文体と響き合うものがある。つまり唯物論のような機械的・観念的な論理、身体的・感情的・ロマン的なもの、そして現実を斜めから批判するようなシニカルあるいはアイロニカルな目、こういったいくつかの異質なものが彼のなかに同居しており、いずれも時代状況と無縁でない。強靭というよりは敏感で繊細な神代像が浮かんで来るように思います★1。

2. アメリカへの旅(1965-66)

- 4──神代雄一郎『アメリカの環境

──都市・建築・芸術』

(井上書院、1971)

その後、1965-66年にかけて、明治大学の在外研究員として、また彫刻家・流政之の協力でジャパン・ソサエティのフェローシップを得て、1年間アメリカに滞在しているのですが、この時の神代の行動と思考は、著書『アメリカの環境──都市・建築・芸術』(井上書院、1971)に刻み込まれています[図4]。マンハッタンに拠点を置きながら、ミシシッピ川以東を巡り、芸術家、研究者、評論家、コレクターなどと積極的に会う一方で、アメリカ開拓史の精神的・造形的伝統を求めて古い入植地のコミュニティを巡った。特にマサチューセッツのハンコックやケンタッキーのプレザントヒルなど、シェーカーの村には強い関心を持ったようです。なんらかの強い原理を持った人間集団がどんな集落・建築・インテリアをデザインとして獲得したのか、つまり、コミュニティの形(デザイン)とその基盤となる思想や社会結合とがどのような関係にあるのか、その関係が一対一の明瞭さを持っているとき、神代は敏感に反応する。同様に、マンハッタン、ワシントン、シカゴ、デトロイトなどの大都市にも、驚愕しつつ、やはりその背後の構造を見抜く。神代の滞在中、マンハッタンの高層ビル群、あるいは都市全体が、停電でいとも簡単に停止してしまうという出来事がありました。超高層はエレベータが止まり、階段を上る途中で心臓麻痺を起こしてしまう人が出たり、超高層が「老いた巨体の痛んだふしぶしを晒け出」して固まってしまうことに衝撃を受ける。同様に、ストライキも都市を停める。資本主義はどんな形を生み、いかに非人間的なものか、そして人はそれにどう抵抗するのか、いろいろなことを考えられたでしょう。他方で、コーネル大学を訪ねた折に、たまたまコーリン・ロウに会い、アーバン・デザインの模型を見せられた、というエピソードもある。当時のアメリカでは各大学でアーバン・デザイン・スタジオが展開され、そのなかでデザイン・サーヴェイと呼ばれるリサーチが行なわれていました。神代は、彼らのリサーチや模型や図面を見せられ、それがヒロイックでユートピックなモダニストの都市デザインとはまったく違って、「ひどく具体的」であることに衝撃を受けています。ロウは、イギリスの学生が送りつけてきたという図面を見せて、「未来派とルイ・カーンのフィラデルフィア計画と丹下の海上都市計画を混ぜた」もので「全く気に入らない」と神代に言ったといいます。それと、都市計画の講座では統計情報を処理して都市の発展の方向性を検討するような作業もしているのを見て、神代は大いに刺激を受けたようです。もちろん、架空の敷地で夢のようなプランを描き、パースを描く、といった日本の設計教育を想起しつつ、帰国後の教育や研究の方向にインスピレーションを得たと考えなければなりません。

- 5──神代雄一郎

『コミュニティの崩壊──

建築家に何ができるか』

(井上書院、1973)

実際、1966年春にアメリカから戻ると、翌1967年からさっそくデザイン・サーヴェイに着手しています。『コミュニティの崩壊──建築家に何ができるか』(井上書院、1973)という、日本の地方社会の衰退を指摘しつつ、建築家に何ができるかを問いかけた本があります[図5]。冒頭にこうあります。「そこで[*アメリカ社会の民主主義におけるコミュニティの重要性を知って]わたしには次の問題が投げかけられたわけである。アメリカの社会の基礎がコミュニティにあるのならば、そして現代日本に民主の社会が育っていないのならば、一体その芽になり根になるようなコミュニティは日本に存在しないのだろうか。そういう視点から日本を見たことのなかったわたしは、昭和四一年に帰国すると、日本不信からくる大きなスランプのなかから、コミュニティをさがすための集落調査という研究テーマをとにかく設定して、何とかはいだし、はいずりまわりはじめたのである」。 非常に印象的な文章です。「日本不信」「スランプ」は朝鮮戦争以後のビルブーム、開発の波、そして、戦後間もなくの時期の「人民」を向いた建築運動の高揚が一気に冷めて建設ラッシュの波に乗ってゆく建築家たちへの失望です。のちの文章でも、この時期、建築評論を止めてしまおうとさえ思っていたと書いています。そういう「スランプ」から「はいだし、はいずりまわ」るように始めたのがデザイン・サーヴェイだったということは、忘れてはなりません。

3. デザイン・サーヴェイ(1967-)

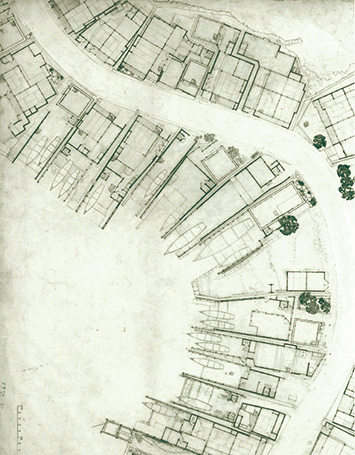

サーヴェイは1967年に始まっていますが、初期はすべて辺境の漁村です。漁村では、地形と生産構造=社会構造からダイレクトに集落の形態と規模が決まる。シェーカーの村を見たのと同様の視点で、社会と形態との明瞭な結合関係を日本に発見しようとしたと言ってよいでしょう。たとえば、丹後半島の伊根は、舟屋が海岸線に沿って蛇行しながら櫛比する集落ですが、残された野帳や図面を見ると、もちろん調査が詳細で精緻であることは言うまでもないのですが、その精緻さは、やはり構造的な特質をつかみとる際の的確さから来ているように思えます[図6]。また、神代の直筆によるデザイン・サーヴェイ中のノートを見ると、図書館で調べものをしたり、古老に話を聞いたり、あるいは夜になると郵便局のおじさんはじめ集落の男たちが一升瓶を持って宿にやって来ていろんな話をした、そうして得られた情報から、祭を手がかりに集落の見えない構造を一挙に顕在化させる。このころ、デザイン・サーヴェイは建築系の大学を席巻した一種の流行でもあり、伊藤ていじさんによるオレゴン大学の金沢調査以降、東京藝大や法政大学など、多くの大学で熱心なデザイン・サーヴェイ運動が展開されていました。しかし、コミュニティの構造という視点から集落の形態と規模をぐいと掴み取るような視点は神代研に独特のものでしょう。そこに、気候、資源、生産、信仰、技術などと密接なつながりをもった、つまり自然的であると同時に人間的であるような「地形」も視野に入っていたという気がします。

- 6──デザインサーヴェイ図面「伊根」(調査1968年)

こうしたサーヴェイを始めて数年後の『日本のコミュニティ──その1 コミュニティとその結合』(鹿島出版会、1977)では★2、集落の空間構造は「信仰軸」と「社会・経済軸」が直交するかたちをとる、といった定式化が行なわれています。前者の「信仰軸」は、奥宮(神体山)--里宮(神社)--田宮(御旅所)という垂直の軸で、祭礼では神輿に神様をのせて里へ降り、接待をして帰す、という往復運動としてこの軸が顕在化する。一方、生産や交通といった「社会・経済軸」が、「信仰軸」に直交して海岸に沿った水平の軸をなし、これに沿って集落(家屋群)が展開する。また、こうした集落の規模は、おおむね「200戸・1,000人」という値を示し、またメンバーが親密な関係を築ける距離は400メートルを超えない。このあたり、「近隣住区」を想起させます。そして、この200戸という全体が、組や講といったいくつかのサブセット(これを神代はエフェクティブ・ジョイントあるいはアクティブ・ジョイントと呼ぶ)に別れ、これが平時の産業(漁業)を機能させ、祭のときにも活動のユニットとして働く。こうした集落論には、もちろん、いくつかの背景的な文脈があります。すなわち、先述の日本への失望が動機のところにあり、アメリカ民主主義の基盤としてのコミュニティを日本に折り返すような視点(これは1920年代に多くの建築家が近代建築の美学を折り返すようにして日本建築を定式化したのとも似ています)、アメリカのアーバン・デザインの影響、その教育としての側面(サーヴェイが20-40人の学生との共同作業であったことはその意味で重要)、巨大開発への疑問と結びついた「規模」への関心などです。お気づきのとおり、こうした文脈が、次の巨大建築論争にもつながっていきます。

- 7──デザインサーヴェイ「沖の島」(『ja』1973年5月号)

4. 巨大建築論争

1974年、神代雄一郎は「巨大建築に抗議する」という論考を『新建築』(1974年9月号)に発表します。これに対する反論が多数出され、「巨大建築論争」と言われるものになるわけですが、一連の言説はほとんど『新建築』誌上で展開します。この神代の「抗議」の標的は直接的には大規模な組織設計事務所だったので、日本設計の池田武邦(「建築評論の視点を問う」、『新建築』1975年4月号)や日建設計の林昌二(「その社会が建築をつくる」、同号所収)から反論があり、また「地方からの報告」(同号)と題する美川淳而の文章も、地方の立場からの擁護ではなく、神代批判です。ようするに、神代雄一郎は批判だけに晒され、フリーアーキテクトからの擁護もなく、孤立してしまいます。その1年半後、神代はもう一度筆を執り、「裁判の季節」(『新建築』1976年5月号)を書くのですが、これに対し、かつては同志であった村松貞次郎が「部数の季節」(同、8月号)という、神代の「抗議」はそもそも議論に応じる価値もないと切り捨てるような文章を書いたことで、神代の問題提起は結局のところ建設的な展開をみることなく論争に幕が下ろされます。あまりに後味が悪かったために、『新建築』は、神代の盟友のひとり宮内嘉久が「廃墟から」という自身の雑誌に書いた「『巨大建築』論争の我流総括」を転載することで一応の決着をつけました。

- 8──神代雄一郎

『間(ま)・日本建築の意匠』

(鹿島出版会、1999)

神代の「抗議」の対象は直接的には「NHKホール」「新宿三井ビル」「住友ビル」、そして「最高裁判所」でした。「NHKホール」では、音が聞こえない・演者の姿が見えない席があり、人が集まる・参加している意識が持てる場は、適正な規模を持たなければならないとして、デザイン・サーヴェイで得られた適正規模の議論が反映されています。また、のちに神代が書く日本建築意匠論の代表作、「九間論」(『SD』1969、SD選書1999)も、日本建築における形と規模の問題であったことを想起したいと思います[図8]。いずれにせよ、神代が批判したのは、資本主義・企業主義が貫徹され、開発が一挙に大規模化していく動向に、建築家が「乗った」結果、技術がそれに追い付けず、また倫理が捨てられ、非人間的になり、近寄っても人との間に対話が生まれないといったことでした。「表現の極性」で歌い上げた、冷たく硬いものでなく、「柔らかくて毛深いもの」の擁護を想起させます。また、1年半後の「裁判の季節」では、東京で起きていることは経済戦争というかたちでの戦争の反復であり、建築家はそれに無批判に動員させられているとも指摘しています。さらに、アメリカで超高層ビルの事故が多発していることも兆候的な例として挙げている。たとえば、I・M・ペイなどが設計した《ジョン・ハンコック・ビル》(1971-76)では、ガラスのカーテン・ウォールが落下する事件が発生し★3、それをベニア板で覆って繕った。最終的にはガラスをすべて取り付け直し、工事は結局5年を費やす結果となり、「裁判」になった。これを資本の運動に対して技術や倫理が追いつかないことの現われと見ている。そして、コミュニティの崩壊は、日本の民主社会をますます危うくしている、建築家はコミュニティの復活・再建・強化をサポートせよと主張して締めくくる。神代が評価したのは、浦辺鎮太郎、山本忠志、大江宏、白井晟一、前川國男といった建築家たちでした。

こうした顛末の後、1979年に神代の編集により刊行された『原色現代日本の美術 17 建築』(小学館、1979)は非常に興味深い本です。ここで神代は、日本の近現代建築の軌跡を整理した、独特のマトリクス的な年表「現代建築の全体像」を作成している。横軸が時間軸で、明治維新、第一次世界大戦、朝鮮戦争を節目として都市への投資が肥大し、技術革新や思想の転換も起こる。縦軸は「日本」「地域」「国際」「巨大」という4項目に分類されています。建築表現がどこに向かうか、何を根拠に表現を組み立てるか、という軸ですが、このなかで、「巨大」だけが建築家の理念や思想にかかわらない項目であることに注目してください。神代は、1973-74年のオイルショックを経て、「巨大」の流れは終息し、「国際」、すなわちインターナショナルな近代的思考を通過したうえで「日本」あるいは多様な「地域」に向かっていく、地域主義的な方向性にこれからの建築は向かっていくだろうと観測している。しかし実際には、オイルショック周辺の経済危機を契機に、世界の先進国は「新自由主義」的な政策へと舵を切っていくことになるわけで、むしろ資本を延命させるための巨大開発は止まらなかったというのが実際の歴史です。

5. 日本の意匠

堀口捨己を継承する側面として、日本の意匠に向かう鋭い「目」についても確認しておきたいと思います。『日本のかたち』(美術出版社、1963)は、海外の視線を想定しつつ日本の「かたち」を写真家の二川幸夫とともに抽出した美しい本です。つまり近代的なインターナショナルな感性を通して日本の意匠を発見する試みと言えるでしょう。さきほどもふれた「九間論」では、古代から近世までの歴史を貫いて、人が集う空間の理想型として三間四方の空間「九間」が見いだされることを追跡し、そこに日本的空間の核心を抽出している。神代は、これは「建築史」ではないと遠慮がちに差し出しているのですが、磯崎新さんは神代への追悼文「隠者という批評」(『建築文化』2001年4月号)で、「九間論」はむしろ「建築史」への正当かつ鋭利な問題提起であり、たんなる実証主義をこえて形式概念を取り出すことこそが「歴史」だと書かれています。神代雄一郎のそうした「目」は、おそらく明治大学での堀口先生からの薫陶であろうと思います。

最後に、1976年に刊行された宮内嘉久さんらによる同人誌『風声』(岡澤、1976-86)と『燎』(INAX、1987-1995)を紹介しておきます。ここに、前川國男、白井晟一、大江宏、岩本博行、武者英二といった人々とともに、神代雄一郎も参加していました。巨大建築論争以降、神代にとって信頼できる人々と心おきなく議論できるほとんど唯一の場であったのだろうと思います。巨大建築論争も、こういった人たちが背後にいることが神代に筆をとらせたひとつの理由であったでしょうし、いろいろな経緯はあるにせよ、論争の幕がおりた1976年に『風声』が始まったことは、むろん偶然ではないでしょう。

★1──神代雄一郎の著作目録は、明大建築アーカイブ内の「神代雄一郎著作アーカイブ」がいまのところもっとも網羅的であるが、いまだ完成には遠い。美術・工芸・文学等の雑誌、新聞記事など、把握できていない著作が膨大に残されている。URL=http://meiji-architecture.net/meiji_archives/kojiro_archives_writing.php

★2──デザイン・サーヴェイの成果は、1968年より『建築文化』『ja』『SD』などに掲載され、1975年には、ひとつのまとめとなるSD別冊『日本のコミュニティ──その1:コミュニティとその結合』(鹿島出版会/1977年に単行本化)が刊行された。また、『建築文化』に掲載された1967-71年のサーヴェイ(女木島・伊根・勝本浦・沖の島)は、法政大学宮脇ゼミナールの初期サーヴェイとともに、『復刻・デザインサーヴェイ』(彰国社、2012)として復刻されているので参照されたい。

★3──「ガラス落下事故の教訓を生かそう」(「ケンプラッツ」2010年4月14日)

URL=http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/knp/column/20100412/540691/?rt=nocnt

- 青井哲人氏

あおい・あきひと

1970年生まれ。建築史・都市史。明治大学准教授。著書=『彰化一九〇六年──市区改正が都市を動かす』『植民地神社と帝国日本』ほか。http://d.hatena.ne.jp/a_aoi/