takram Directors' Dialogue 04:渡邉康太郎 × 緒方壽人

ただいま「現代建築家コンセプト・シリーズ No.18|takram design engineering」編集中。2014年8月までのプリプレス連載企画「takram Directors' Dialogue」。

takramの4人のディレクターが語る「デザインエンジニアリングの思想と未来」。

初期からtakramに関わる渡邉と2012年から参加した緒方。変化し続けるtakramは、2人の目にどのように写っているのか、現在に至るまでのtakramのさまざまな変節を振り返り対談しました。また、デザインの領域を拡張し続けながらものづくりのレベルを保ち、新しい成果を得るための方法論「Prototyping」「Storyweaving」「Problem Reframing」と、これからどのような領域で「振り子の思想」を実践していくのか、という未来についても語っています。ディレクターによる対談の掲載は今回で終了。待望の書籍は9月初旬の発売を予定しています。乞うご期待。

まずtakramを主語にして考えると、設立当初は「Design and Engineering」をテーマに掲げ、デザインとエンジニアリングの両方を扱うことに取り組んでいました。両者の間の壁を取り除き、スムーズに行き来できる仕事の仕方や人材を作ることができるか。その姿勢は現在も保ち続けていますが、今ではデザインとエンジニアリングという2つの分野を優に超えて、さまざまな分野に仕事の幅が広がっています。それを考えると、仕事の仕方自体や、そもそものtakramという組織のあり方自体がつねに変化している、とも言えます。「変わろうとする姿勢」だけが唯一、不変だということでしょうか。オープンであるというマインドセットと、変わりつづける意欲を持つことが、DNAに刻まれている。それこそが常に不変であり、takramらしさだと言えます。

緒方壽人── 私はtakramに入るまで3年ほどひとりで活動していましたが、takramに参加してからも仕事の内容や進め方は、あまり変わっていません。takramに対して仕事の内容を合わせるのではなく、今までやってきたことをtakramという場で拡大するように仕事ができています。今までやっていたけれど、入社後できなくなった仕事はありません。「変化し続ける」というマインドセットのベースがあるので、私はtakramに入り、今までどおりの仕事をできているのだと振り返ります。変わったことといえば周りに仲間がいるという環境ですね。

渡邉── takramとして、もちろんある種の価値観や美意識の基準はあるかもしれません。でも、新しいメンバーがtakramに加わるとき、その人自身の個性が抑圧されてしまうような場ではないと思います。むしろ、同じような信念や哲学を持った人たちが合流し、その人なりの可能性をチームの力で増幅できる、という場。それを保っていきたいと思っています。だからこそ、人の加入によってつねに、個も全体もポテンシャルが高まっていく。

「変化」について考えると、自分自身でも扱っている仕事の領域が広がっていると感じます。takramは、一人ひとりのディレクターの「らしさ」が色濃く出る場です。そして同じディレクターと言えども、プロジェクトの質、チームメンバーとの対話によって、アウトプットの内容もテイストも大きく変化します。そのうえで、毎回のプロジェクトで、独自の切り口や新しい方法論を考え、作り出しながら実践する場です。

「変化し続けることを、変えない。」この話だけだと面白くないので何か別のことを(笑)。以前、創業当初のtakramのメンバーで、とあるお茶会のような営みを重ねていました。印象的な本の抜粋や素敵な詩の断片等を集めて皆で朗読したり、意見を交換し合う会。私はファシリテーション役をしていました。これは普段の仕事とは直接通じないかもしれないけれど、とても面白い取り組みで、皆にとっては新しい視点を、私にとっては日々の仕事では得られない心の癒しを得る場でした。

でも最近では、そうした文学的な要素が徐々に仕事の一部にもなってきています。「Storyweaving」に代表されるさまざまな取り組みもそうでしょう。文学的な側面は、私を構成するクリエイティブな遺伝子のある一端を占めていて、不変の部分だと思います。takramのサービスデザイナーである西條君が言っていたことに、「takramにおける工学の象徴が欣哉さんで、文学の象徴が渡邉さんだと思います」と。なるほど、ここに「デザイン」という言葉が入っていないところが、なんだか面白いですね。

たとえば、スマートフォンやソフトウェアのプロジェクトで、実際に体験できるデモを持っていき、エンジニアやプランナー、デザイナーなどさまざまな方に触れてもらうと、書類のみでの検討時点とは大きく違った空気が流れるのがわかります。ウォーターフォール式の凝り固まった制作プロセスを採っている場合、例えばエンジニアの方々は手戻りを嫌うことが多いので、「それは仕様変更になるので避けたい」、「技術的に非常に難易度が高い」、「工数がかかりすぎる」といったことを強調します。しかしプロトタイプを見せると、「もう少しここをこうしたほうがいいね」とか「意外に楽しいね」、「さっきまでダメだと思っていたけれど進めてみよう」といった、ユーザーの目線も含んだポジティブな提案をしてくれます。これがプロトタイプの生み出す体験の力です。多くの場合、組織に属してある役職を全うしようとすると、誰もが自分のポジションを守りたいので、その枠を超えた発言ができませんが、プロトタイプを一度目にすると、そのバリアを自分で解いてしまいます。プロトタイプの存在によってはじめて、自分たちが目指すものが具体的にどのような価値を持つのか、皆で想像し共有することができるようになります。

このように、プロトタイプは多くのことを可能にしてくれました。しかし、さらにわれわれが進めなければならなかったのは、「なぜその製品が必要なのか」というものづくりの根本哲学にあたる部分です。それをプロトタイプだけで説得するのは非常に難しく、「もの」に寄り添う「ものさし」や、「ものづくり」に寄り添う「ものがたり」のような抽象的、哲学的補強が必要となります。ものをつくるうえでの後ろ盾になるような、良し悪しを判断し、現場から経営者までが頷ける「拠り所」を定めなければいけない。

論理と感情は不可分だと思います。「ロジックとしてはわかるが、そもそもなぜ、われわれはこれに取り組まなければならないのか」という問いに対して、どのようにすれば皆が共鳴する価値観に辿り着けるのか。そのためには、「Prototyping」しながら段階的に紡いでいく、思想を可塑的につくることが重要でした。紡ぎ方はいくらでもあり、ほかの仕事を展開している方々も独自の方法論を持っていると思いますが、takramの場合はたまたまこれを私が中心となりスタートさせたので、文学的なエッセンスとともに育ったのだと思います。

緒方──「Storyweaving」の思考を最初に聞いた際に面白いなと思ったのは、コンセプトや「なぜつくるのか」といった根本哲学はデザインやエンジニアリングよりも上流にあり、動かせないものである、という固定観念を払拭したところです。コンセプトや「なぜ」の部分も可変でよいという提言が新しく、これまでの束縛から解かれたというのがとても重要なポイントです。具体的な例ですと、コニカミノルタ社とのプロジェクトは、途中までそれがあまりできておらず、その重要性を改めて思い知らされました。

渡邉── コニカミノルタとわれわれは、《Habataki》(2013)というインスタレーションを制作しました。OLEDという面発光するデバイスの薄さ、しなやかさを表現するための展示です。最終的な形に至るまで、さまざまな紆余曲折がありました。例えばわれわれは最初、ロボットアームを使ってOLED(有機EL)のフィルムを上下させ、その柔らかさを動きのなかで示すことを提案していました。これは、柔らかさのデモンストレーションとして、ややフラッシュアイデア的に発想したものです。その当時、ロボットアームを使ったインスタレーションに挑戦したい、という意識がわれわれの頭の片隅にあったことも影響しています。そのアイデアをプレゼンテーションしたのですが、結果的に、コニカミノルタの意向、特に社長の意向とそぐわなかったのです。

その時にまずわれわれが感じたのは「エグゼクティヴ・インタビュー」の重要性でした。「エグゼグティヴ・インタビュー」とは「Storyweaving」を構成するテクニックのひとつで、プロジェクトや組織の意思決定者の方を対象に行うインタビューです。普段はプロジェクトの初期に行うことが多いものの、今回はたまたま怠っていたのです。もし気付かされました。社長へのインタビューやヒアリングを事前に行なっていれば...と、いわば反証的に「Storyweaving」と「エグゼクティヴ・インタビュー」の営みが非常に重要だと気づかされたのです。プロジェクトメンバー全員で紡いでいくものがたり、という部分が充分ではなかったのです。

緒方── 現場レベルの担当者には、最初のアイデアはたいへん気に入っていただいていました。いま振り返っても、OLEDの薄さや軽さ、フレキシビリティという特徴を「動き」によって表現するということは、間違ってはいなかったと思います。しかし、そこでなぜロボットアームなのか、そこに至るまでのストーリーやコンセプトが抜けていました。だからロボットアームの案を否定された際に、その案を推し続けることができませんでした。その反省のもと、改めて考え直したものが最終案となり、とても良いものになったと思います。

渡邉── 先ほど緒方さんが言った、コンセプトが必ずしもものづくりの上流ではなくてよい、というところが大事なポイントです。一般的には、企画を考えてその通りに仕様書を書いたあと、ものを作ります。多くの場合、作ってみると不都合や違和感に気づきます。でも企画・コンセプト段階へ巻き戻ると開発の期間が大幅に遅れてしまったり、追加のコストがかかってしまう。完全な改修がなされぬまま、80%程度の完成度でプロダクトが世の中に出てしまうことは多くあります。このような進行は、無理や嘘が入ったプロジェクト運営を生んでしまっているのでは、という問題意識がつねづねありました。

逆に、そもそもの上流の思想すらないまま、ものができてしまうこともあります。たとえばメーカーが新技術やノウハウを活用するべく商品化を急ぎ、もとはなかったPRストーリーを後から付与して完成させ、販売するようなケースです。やはり、根本的な無理があります。

「Storyweaving」がもたらす本質的な価値は、この無理を解消している点です。つまり、ものを作り始めて、改善がなされたら、コンセプトにすら変更を加えてもよい、という考え方。どこにも無理のない、消費者や開発者全員のためになる自然な方法です。小規模な組織では普段から可能なアジャイルなプロセスが、大きな組織では難しい。皆が頷けるようなコンセプトを編むためにはどうしたらいいか、という問いから生まれたものが「Storyweaving」です。嘘も無理もない、ほつれがなく、穴も開いていないファブリックを編むために必要なものです。「Storyweaving」は「Prototyping」と寄り添うことで初めて可能になります。

もちろん上流でコンセプトを考えることを非難しているわけではありません。初期コンセプトが間違っていない場合もあります。ただ、ものづくりの段階でらなる改善点があると気づいた場合には、上流のコンセプトへ巻き戻りましょう、ということです。作ってみて初めて自分たちが伝えるべきものがたりのディテールに目がいく、つまり最初のコンセプトの粗さに気づく。そのような行き来を繰り返すうちに自然とものづくりの解像度も高まっていきます。

たとえば、いくつかの具体的なものから「渦巻き」いう抽象的なルールを見つけたとします。そのルールに基づきつつ違うパラメーターによってもう一度具体化してみると、もとのものとは違うものができあがったりします。一度ルールがわかると、いままでは似ているとは見えなかったものも「これも同じルールでできているかもしれない」と、より広い範囲が見えてきます。これを何度も行き来することが「学ぶ」ということである、というお話を福岡先生から伺いました。抽象化すればより広い範囲でものを考えることができ、異なる具体化の方法も見えてきます。

たとえば星の運行を夜な夜な確認するからこそそこに法則性が見出されるように、科学の営みそのものが具体と抽象の行き来であると言えるでしょう。われわれがやっていることも同じで、「Prototyping」と「Storyweaving」が車の両輪となることで、よりレベルの高い成果に至ることができるでしょう。

渡邉──これは以前のインタビュー(第1回 田川×渡邉)に出てきたキーワードである「振り子の思想」に通じていますね。つまり、具象と抽象に限らず、あらゆる事柄に対して複眼的目線を持ち、両極を行き来することで新たな視座を得る。ひとつの目線に捕われないからこそ、気づくことがある。

こんなエピソードがあります。海外を拠点に活動している、日本人のとある学者の方が、東京で講演をしていました。聴衆からの質問。「先生は生活の中で、日本とアメリカの価値観をつねに行き来していますよね。でもその大胆な口調を聞くと、先生自身、完全にアメリカ側の思想に染まってしまった、あちら側に行ってしまったようにも思いますが、いかがでしょう?」 それに対して先生は「確かに私はあちら側に行ってしまっている。しかしフライトチケットですぐに戻ってこれます」と。このやり取りは面白いな、と感じました。

言うまでもなく「あちら側」というのは物理な距離の遠い場所ではなく、抽象的な思想領域の違いを表わしていますが、先生はあえて「フライトチケットで戻ってこれる」と言葉遊びで抽象を具体に置き換え、上手く返しています。物事をメタに捉えられているからこそ、「この質問者は抽象論で話をしているな」と感じたときに、議論を逆にフィジカルなほうへ振り切って、ウィットに富んだ会話に変換できたわけです。

さらに別のエピソードです。あるインタラクション・デザイナーの講演で、内科のドクターと名乗る方が質問をしました。「内科と外科が担うべき役割をインタラクションから考えると、その違いはなんだと思いますか。」これに対して、インタラクション・デザイナーからは「私はつねづねインタラクションにおける精神科のあり方を考えている」との答えでした。内科と外科という質問者の二項対立から離れています。「内科と外科のバランスについてどういった答えをくれるだろう」という聴衆の期待を飛び越えたのです。

これは、われわれの言う「Problem Reframing」にも繋がります。何かに捕らわれずに、つねにはっとさせる別の切り口を持ち得るか。クライアントから依頼があった際に、そもそもの問題設定が正しいのだろうか、と疑ってみることも大切です。プロジェクトのオファーがある際は、多くの場合「目的」があり、その目的にあらかじめ「手段」がバンドルされています。「こういう目的を達成するために、こういったものを作ってください」と。われわれが「Problem Reframing」で行なっているのは、目的と手段のアンバンドリング、解きほぐしです。目的を達成するために採り得るほかの手段はないか。もしくは、達成しようとしている目的を置き換えの可能性を提案するのです。

「Problem Reframing」のもうひとつ面白いところは、《Shenu: Hydrolemic System》(2012)のように極端に思考を飛躍させることが、結果的により近くの問題への答えを教えてくれる、ということです。たとえば、戦争は現在の日本であまり身近ではない出来事ですが、戦争を考えることがきっかけとなり、日常のちょっとしたいざこざやケンカ、すれ違いなどを解決するヒントが得られるかもしれません。

われわれのクライアントには、自社のエンジニアやデザイナーを抱えているメーカーも多いですが、そういう方々があえてtakramに声をかけてくださるのは、自分たちだけではこれまで到達できなかった場所、どこか遠くにいきたいと思っているからです。だから、初回ミーティングの時点で「Problem Reframing」を実践することもあります。

逆に言うと、予めリフレーミングをしてほしい、という気概を持って声をかけてくれる方々とは仕事がとてもスムーズに運びます。もちろん、所与の条件の中で進めなければならないプロジェクトも多くあります。たとえば来年マーケットに出すことが決まっている大量生産のプロダクトの場合、大きなリフレームは難しいでしょう。ただ注力ポイントやブランディングの方針変更などといった、部分的なリフレーミングの可能性は十分にあります。

たとえば、あるプロジェクトに複数のディレクターが対等な関係で入ってしまうと、角が取れたアウトプットしか出ていかないでしょう。もちろん意見を求められて起案したりはしますが、それぞれのプロジェクトで各ディレクターの属人的な最終決定権が守られている。ワークショップのような集団による発想ももちろん使いますが、最終決定権がディレクターにある構造が前提としてあり、アウトプットの幅をより広げるための手法と認識しています。

渡邉── そうですね、「クリエイティビティはデモクラシーにあらず」というか、想像力の飛距離は民主主義的合議制では伸びません。最終的にはディレクターが意思決定を行なう。

これは実は大きな組織では難しいことかもしれません。日本の組織では、最終的なアウトプットにおいて個性が丸まってしまい、最大公約数化してしまうことが多い。すると組織の中で属人性を発揮したり、保ったりするのは一見難易度が高いようにも思えます。でも「属人的な発想」と「デザインメソッドを用いた集団的な発想」は、対立概念ではなく、本来両立可能であるべきです。

アメリカに本拠を置くデザイン・ファームIDEOのメソッドカード(IDEOが開発で用いている思考方法を説明した51のカード【http://www.ideo.com/by-ideo/method-cards】)や書籍からは、彼らが「メソッドの価値」を強調しているように見えます。もちろんメソッドによって支えられている部分もあるはずですが、最終的にはプロジェクトに携わる人たちの属人的な能力による部分も大きいでしょう。IDEOがこれまでに発表した数多のプロジェクトのなかで、特に新たな価値を生んだイノベーションは、きっととても優秀な人たちから成るチームが担当したのだと思います。

多くの人が誤解していますが、メソッドはイノベーションを起こすための魔法の道具ではなく、むしろ品質の最低ラインを担保するための安全装置です。先ほどお話したようにコニカミノルタ社とのプロジェクトにおいて「Storyweaving」の有用性が確認されたのは、最低ラインを担保し、再提案する段階でのことでした。

品質の最低ラインを支えるのがメソッドの力。そこからさらにレベルを上げるのが属人的な力です。「形無しと型破り」の違いの議論と共通しますが、型があるからこそ型を破れる。メソッドで型をこなし、そこから先に飛躍するのが属人的な力です。そういう意味では、二つは両立可能なものです。逆に言えば、両立しないと、本当に質の高いものはできないのです。

渡邉── コアの強みは、前半の話とも繋がりますが、やはり人が増えることによって輪郭が広がり変化し続けることでしょう。変化することに貪欲なスタンスは強みだと考えています。これは、あまりほかのファームが持ってない要素かもしれません。つねに自分たちの興味自体が広がっていきますし、変化していくマーケットや技術動向、ニーズ、自身の興味関心に対していつもオープンであるということはとても楽しいことです。また、プロフェッショナルが増えていくことで、領域が広がるだけではなく、それぞれの相互刺激も増えます。お互いがお互いを違う世界に連れていってあげられることがすばらしいところです。2人のディレクターが関わるプロジェクトも多いですが、テーマに関して明るい人とそうではない人が入る場合は、得意な人が積極的に得意ではない人を新しい世界に引っ張りながらプロジェクトを進めていきます。コラボレーションや対話によって初めて新しい物事が作られます。ディレクターAとBの間で起きる「振り子の思想」ですね。

一方で海外への展開をよりスピーディーに行なわなければいけないという問題意識を持っています。海外のクライアントもいますし、海外をベースとしたプロジェクトもありますが、それをさらに増やしていきたいですね。また、現在われわれは開発が中心ですが、開発後のブランディングや広告に携わる部分を増やしていきたいとも考えています。ただ、今のままの広告のあり方に終始したいわけではなく、消費されないコンテンツを作っていきたいです。一度の打ち上げ花火で終わらない広告表現に挑戦したいし、一度リリースしたプロダクトを生活者との対話のなかでコ・ウィーブしていく継続的な活動もありえます。

加えて、ここ最近Dom PerignonやBaccaratとのプロジェクトなど、ハイエンドユーザーをターゲットにしたプロジェクトが増えています。その流れで、超高付加価値なものをさらに極めたいです。一方でその対極にある人の生活のベースを成り立たせるような仕事、たとえばBOP(Base of the Pyramid)を対象にした必需品にも挑戦してみたいですね。

緒方── 現段階では向かっていきたい特定の分野はありませんが、今後どのような人が入ってくるかといった出会いに関してはつねに柔軟でありたいと思っていますし、新しく入ってきてくれる人が新たな方向を示していくのだろうとオープンに捉えています。

一方注意していたいのは、仕事の幅が広がっていくなかで、自分たちがもともと持っている領域を疎かにしてはいけないということです。その領域はさらに深めていかなくてはなりません。特にテクノロジーやエンジニアリングという部分は変化が激しいので、つねに押さえていきたいと考えています。言ってみれば、振り子の不動の中心点を押さえるというイメージでしょうか。

西條── なるほど。渡邉さんはこれからどういった振り子をどのように振っていくのでしょうか。

渡邉── 「Storyweaving」を、製品開発の後も継続させることです。これまで実践してきたような企業内プロジェクトにおける「Storyweaving」だけではなく、プロダクトローンチ後の、生活者の側でも展開していきたい。現状では一度完成品を発表したらひと段落となってしまっていますが、例えば参加者のフィードバックによって改善がなされるイベントやサービス、生活者との相互作用によって少しずつ色や表情、形が変化していくブランドロゴ等に挑戦してみたいですね。ユーザツイートの内容を自動的に言語処理して、その傾向によってブランドロゴの色やコンテンツの配置が変化するウェブサイト、なんかもいいかもしれません。

もうひとつ、takramが外部の方にどのように見えているかを考えると、「色々なジャンルの仕事でコラボレーションできる」ということを、より多くの方々に知ってもらいたいです。純粋なDesign and Engineeringや製品開発も得意ですが、それを超えた仕事ができるということをもっと発信していきたい。例えば私自身いつも「香水の仕事がしたい」と言っていますが、「今までに挑戦したことのないジャンルだから、takramと一緒にやりたい」と思ってもらいたいですね。

緒方── 現在、われわれはクライアントワークが主軸ですが、自分たちのプロダクトやアートを販売する側に回ることは考えられますか。

たとえば、香水を作る際に香水ブランドの方と仕事をすることと、takramとして香水ブランドを展開するのは大きく違うように思います。その辺りについてどう考えていますか。

渡邉── ぜひ自分たちのブランドでも展開してみたいですね。もちろん経済的に成立させることはなかなか難しいと思いますが。

緒方── われわれはまだ自分たちのブランドを作る領域には踏み込んでいません。ただ、そこに踏み込むべきかどうかも考えものです。いまのところ個人的には、誰に頼まれるでもなく制作してみたいものはあまりありません。

渡邉──これまでもクライアントのCIを制作したり、クライアントとアプリケーションを企画・開発したりはしていますが、いずれは自分が主導してサービスをローンチしたいですね。英語圏には「ドッグフードを食べる」という表現があります。アプリケーション開発者が自ら利用することで、その拙さがわかるという意味です。やるのであれば、しっかりとドッグフードをファイン・ダイニングに仕立てるくらいの意気込みでやってみたい。自分たちで出資してベンチャーを立ち上げ、運営するところまでできると面白い。

私は学生の頃に仲間と会社を立ち上げ、数年間運営していました。当時は非常に拙いものでしたが、また挑戦してみたい気持ちもあります。その際に「takram」という名前は、必ずしもついていなくてもよいかもしれません。たとえば、誰も詳細を知らない企業のウェブサイトが世に出て、後にtakramによるものだったことがわかる、という順序のほうが、バイアスなくいろいろな人に触れてもらえるのでは、と思います。

緒方さんは、「アートとテクノロジー」という言葉を使っていますね。緒方さんにとってのアーティスティックな表現の持つ意味を聞かせてください。アートはテクノロジーとどういう関係にあるのか、日々の生活や思考とどのように結びついているのでしょうか。

緒方── デザインとエンジニアリングという対応関係に対して、アートとサイエンスという対応関係があると思います。私の母校である情報科学芸術大学院大学(IAMAS)の名前にはアートとサイエンスが含まれていますが、両者に共通するのは、真理を追究するという姿勢だと思います。

渡邉── 緒方さんはこれまでの勉強と仕事のなかで、どういう風にアートと付き合ってきたのでしょうか。アーティスティックな作品として作ったものへのこだわりについて聞きたいです。私自身が緒方さんに感じるのは、takramに入る前に活動していたOn the Fly Inc.をはじめとして、takramのほかの人にはない、ベルベットのように上質な美意識があるように思います。

緒方── いまそう言われて気づいたのは、体験する側も作り手と同様に「発見」してもらいたいということです。その人が、能動的に何か掴んで「わかった」とか「良い」という瞬間を体験して欲しいのです。いわゆるアハ体験(ひらめきや創造性につながる脳の働き)と言われているようなものに近いかもしれません。

ただその塩梅はとても難しく、親切すぎると台無しになってしまいます。作品と対面したときに、最初は「ん? これなんだろう」と思ったあとに訪れる「なるほど、そういうことか」とか「やられた」、「すごい」という瞬間こそが大事です。わからずに過ぎて行ってしまう人がいたり、体験する人全員にまんべんなくその感覚を提供することは難しいかもしれませんが、そのギリギリのところを狙っていきたいですね。

渡邉── 体験する人から能動を引き出す、ということですね。完全に用意されたサービスを享受するのではなく、自分が主体的に参加することで、初めて感動が自分のものになる。主体的な心の動きがありますね。

緒方── そうですね。ですので、なるべく過度な説明をしたくないんです。《ON THE FLY》の場合、「紙を置いて下さい」といった説明はしたくなくて、能動的に紙を置いてみたらいきなりそこに絵が浮かんだという体験を大切にしています。《Oto-megane》(「デザインあ」展、2013)の場合も、虫眼鏡を覗いてみたら絵が見えたという体験ですね。説明されないからこそ驚きとインパクトがあって、「これをこうするとこうなります」と言われてからそれをしてもしょうがない。

渡邉── その言葉には、さまざまな含意があると思います。たとえば、緒方さんが中心となり取り組んだ、21_21 DESIGN SIGHTでのインスタレーション展示《Oto-megane》。混雑するといけないので、人と人の「間」や、人と作品の「間」など、物理的な「間」が各所で考慮されています。

「間」は作品自体の持つ余白にも通じていますね。余白があるからこそ、主体的に参加し、解釈という名のスケッチブックに共同で絵を描き込むことができる。受け手自身がコ・ウィーヴできる余白をどのように設けるか、という問題です。原研哉さんも「エンプティネス」として紹介していますが、これをビジネスの世界で美意識とともに両立させるのはとてもハードルが高い。きちんとメッセージを伝えながら効果的に余白を残す表現というのは素晴らしいですが、仕事の場合、わかりやすくメッセージを伝えなくてはなりません。企業人には余白を埋めたいと思う人も多いので、そもそも許容してもらえるか、という点もあります。ハードルの高い課題なので、今後も挑戦していきたいですね。

ストーリーとアートには、集合的無意識という繋がりがあります。つまり、書き手の哲学と受け手の哲学があり、それがちょうど重なる部分にブランドのストーリーがある。ベン図がきちんと重なっていることが必要で、その重なりを介して、双方しか持っていない美意識や価値観がエコーする。対話のようなものですね。そういったキャンパスの余白を、つねに心がけていたいですよね。

2013年12月6日、takram表参道オフィスにて

渡邉康太郎(わたなべ・こうたろう)

takram design engineering ディレクター/デサインエンジニア。慶應SFC卒。アテネ、香港、東京で育つ。学生時代の起業、ブリュッセルへの国費留学を経て、07年takram。最新デジタル機器のUI設計から企業のブランディングまで幅広く手がける。代表作に東芝・ミラノサローネ展示「OVERTURE」、虎屋と製作した未来の和菓子「ひとひ」等。「ものづくりとものがたりの両立」という独自の理論をテーマに、企業を対象とする人事研修やワークショップを実施。国外の大学での講義・講演も多数。香港デザインセンターIDK客員講師。独red dot等受賞多数。著書に『ストーリー・ウィーヴィング』(ダイヤモンド社、2011)。

緒方壽人(おがた・ひさと)

takram design engineering ディレクター/デサインエンジニア。東京大学工学部卒業後、岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー(IAMAS)、LEADING EDGE DESIGNを経て、2010年にON THE FLY Inc.を設立。2012年よりtakram design engineeringに参加。ハードウェア、ソフトウェアを問わず、デザイン、エンジニアリング、アート、サイエンスなど、領域横断的な活動を行う。主な受賞に、2004年グッドデザイン賞、2005年iFデザイン賞、2012年文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品など。

takramの4人のディレクターが語る「デザインエンジニアリングの思想と未来」。

初期からtakramに関わる渡邉と2012年から参加した緒方。変化し続けるtakramは、2人の目にどのように写っているのか、現在に至るまでのtakramのさまざまな変節を振り返り対談しました。また、デザインの領域を拡張し続けながらものづくりのレベルを保ち、新しい成果を得るための方法論「Prototyping」「Storyweaving」「Problem Reframing」と、これからどのような領域で「振り子の思想」を実践していくのか、という未来についても語っています。ディレクターによる対談の掲載は今回で終了。待望の書籍は9月初旬の発売を予定しています。乞うご期待。

takramと「変化」

渡邉康太郎── takramがはじまってから現在までの7年間で、何が変化し、何が変わらなかったか。まずtakramを主語にして考えると、設立当初は「Design and Engineering」をテーマに掲げ、デザインとエンジニアリングの両方を扱うことに取り組んでいました。両者の間の壁を取り除き、スムーズに行き来できる仕事の仕方や人材を作ることができるか。その姿勢は現在も保ち続けていますが、今ではデザインとエンジニアリングという2つの分野を優に超えて、さまざまな分野に仕事の幅が広がっています。それを考えると、仕事の仕方自体や、そもそものtakramという組織のあり方自体がつねに変化している、とも言えます。「変わろうとする姿勢」だけが唯一、不変だということでしょうか。オープンであるというマインドセットと、変わりつづける意欲を持つことが、DNAに刻まれている。それこそが常に不変であり、takramらしさだと言えます。

緒方壽人── 私はtakramに入るまで3年ほどひとりで活動していましたが、takramに参加してからも仕事の内容や進め方は、あまり変わっていません。takramに対して仕事の内容を合わせるのではなく、今までやってきたことをtakramという場で拡大するように仕事ができています。今までやっていたけれど、入社後できなくなった仕事はありません。「変化し続ける」というマインドセットのベースがあるので、私はtakramに入り、今までどおりの仕事をできているのだと振り返ります。変わったことといえば周りに仲間がいるという環境ですね。

渡邉── takramとして、もちろんある種の価値観や美意識の基準はあるかもしれません。でも、新しいメンバーがtakramに加わるとき、その人自身の個性が抑圧されてしまうような場ではないと思います。むしろ、同じような信念や哲学を持った人たちが合流し、その人なりの可能性をチームの力で増幅できる、という場。それを保っていきたいと思っています。だからこそ、人の加入によってつねに、個も全体もポテンシャルが高まっていく。

「変化」について考えると、自分自身でも扱っている仕事の領域が広がっていると感じます。takramは、一人ひとりのディレクターの「らしさ」が色濃く出る場です。そして同じディレクターと言えども、プロジェクトの質、チームメンバーとの対話によって、アウトプットの内容もテイストも大きく変化します。そのうえで、毎回のプロジェクトで、独自の切り口や新しい方法論を考え、作り出しながら実践する場です。

「変化し続けることを、変えない。」この話だけだと面白くないので何か別のことを(笑)。以前、創業当初のtakramのメンバーで、とあるお茶会のような営みを重ねていました。印象的な本の抜粋や素敵な詩の断片等を集めて皆で朗読したり、意見を交換し合う会。私はファシリテーション役をしていました。これは普段の仕事とは直接通じないかもしれないけれど、とても面白い取り組みで、皆にとっては新しい視点を、私にとっては日々の仕事では得られない心の癒しを得る場でした。

でも最近では、そうした文学的な要素が徐々に仕事の一部にもなってきています。「Storyweaving」に代表されるさまざまな取り組みもそうでしょう。文学的な側面は、私を構成するクリエイティブな遺伝子のある一端を占めていて、不変の部分だと思います。takramのサービスデザイナーである西條君が言っていたことに、「takramにおける工学の象徴が欣哉さんで、文学の象徴が渡邉さんだと思います」と。なるほど、ここに「デザイン」という言葉が入っていないところが、なんだか面白いですね。

「Storyweaving」の誕生秘話

渡邉──「Storyweaving」が生まれた背景には、プロトタイピングの存在があります。プロトタイプが強力なのは、あらゆるプロフェッショナルを一瞬で別の世界観に触れさせ、専門性に富んだコメントを引き出すことができる点です。それと同時に、プロフェッショナルがひとりのユーザーや生活者の視点から考えることができる、という効果もあります。たとえば、スマートフォンやソフトウェアのプロジェクトで、実際に体験できるデモを持っていき、エンジニアやプランナー、デザイナーなどさまざまな方に触れてもらうと、書類のみでの検討時点とは大きく違った空気が流れるのがわかります。ウォーターフォール式の凝り固まった制作プロセスを採っている場合、例えばエンジニアの方々は手戻りを嫌うことが多いので、「それは仕様変更になるので避けたい」、「技術的に非常に難易度が高い」、「工数がかかりすぎる」といったことを強調します。しかしプロトタイプを見せると、「もう少しここをこうしたほうがいいね」とか「意外に楽しいね」、「さっきまでダメだと思っていたけれど進めてみよう」といった、ユーザーの目線も含んだポジティブな提案をしてくれます。これがプロトタイプの生み出す体験の力です。多くの場合、組織に属してある役職を全うしようとすると、誰もが自分のポジションを守りたいので、その枠を超えた発言ができませんが、プロトタイプを一度目にすると、そのバリアを自分で解いてしまいます。プロトタイプの存在によってはじめて、自分たちが目指すものが具体的にどのような価値を持つのか、皆で想像し共有することができるようになります。

このように、プロトタイプは多くのことを可能にしてくれました。しかし、さらにわれわれが進めなければならなかったのは、「なぜその製品が必要なのか」というものづくりの根本哲学にあたる部分です。それをプロトタイプだけで説得するのは非常に難しく、「もの」に寄り添う「ものさし」や、「ものづくり」に寄り添う「ものがたり」のような抽象的、哲学的補強が必要となります。ものをつくるうえでの後ろ盾になるような、良し悪しを判断し、現場から経営者までが頷ける「拠り所」を定めなければいけない。

論理と感情は不可分だと思います。「ロジックとしてはわかるが、そもそもなぜ、われわれはこれに取り組まなければならないのか」という問いに対して、どのようにすれば皆が共鳴する価値観に辿り着けるのか。そのためには、「Prototyping」しながら段階的に紡いでいく、思想を可塑的につくることが重要でした。紡ぎ方はいくらでもあり、ほかの仕事を展開している方々も独自の方法論を持っていると思いますが、takramの場合はたまたまこれを私が中心となりスタートさせたので、文学的なエッセンスとともに育ったのだと思います。

緒方──「Storyweaving」の思考を最初に聞いた際に面白いなと思ったのは、コンセプトや「なぜつくるのか」といった根本哲学はデザインやエンジニアリングよりも上流にあり、動かせないものである、という固定観念を払拭したところです。コンセプトや「なぜ」の部分も可変でよいという提言が新しく、これまでの束縛から解かれたというのがとても重要なポイントです。具体的な例ですと、コニカミノルタ社とのプロジェクトは、途中までそれがあまりできておらず、その重要性を改めて思い知らされました。

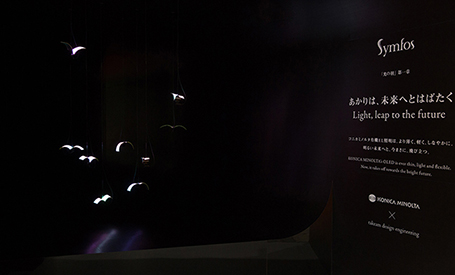

渡邉── コニカミノルタとわれわれは、《Habataki》(2013)というインスタレーションを制作しました。OLEDという面発光するデバイスの薄さ、しなやかさを表現するための展示です。最終的な形に至るまで、さまざまな紆余曲折がありました。例えばわれわれは最初、ロボットアームを使ってOLED(有機EL)のフィルムを上下させ、その柔らかさを動きのなかで示すことを提案していました。これは、柔らかさのデモンストレーションとして、ややフラッシュアイデア的に発想したものです。その当時、ロボットアームを使ったインスタレーションに挑戦したい、という意識がわれわれの頭の片隅にあったことも影響しています。そのアイデアをプレゼンテーションしたのですが、結果的に、コニカミノルタの意向、特に社長の意向とそぐわなかったのです。

その時にまずわれわれが感じたのは「エグゼクティヴ・インタビュー」の重要性でした。「エグゼグティヴ・インタビュー」とは「Storyweaving」を構成するテクニックのひとつで、プロジェクトや組織の意思決定者の方を対象に行うインタビューです。普段はプロジェクトの初期に行うことが多いものの、今回はたまたま怠っていたのです。もし気付かされました。社長へのインタビューやヒアリングを事前に行なっていれば...と、いわば反証的に「Storyweaving」と「エグゼクティヴ・インタビュー」の営みが非常に重要だと気づかされたのです。プロジェクトメンバー全員で紡いでいくものがたり、という部分が充分ではなかったのです。

-

"Habataki - Light, Leap to the Future"

Photo by Daichi Ano

緒方── 現場レベルの担当者には、最初のアイデアはたいへん気に入っていただいていました。いま振り返っても、OLEDの薄さや軽さ、フレキシビリティという特徴を「動き」によって表現するということは、間違ってはいなかったと思います。しかし、そこでなぜロボットアームなのか、そこに至るまでのストーリーやコンセプトが抜けていました。だからロボットアームの案を否定された際に、その案を推し続けることができませんでした。その反省のもと、改めて考え直したものが最終案となり、とても良いものになったと思います。

渡邉── 先ほど緒方さんが言った、コンセプトが必ずしもものづくりの上流ではなくてよい、というところが大事なポイントです。一般的には、企画を考えてその通りに仕様書を書いたあと、ものを作ります。多くの場合、作ってみると不都合や違和感に気づきます。でも企画・コンセプト段階へ巻き戻ると開発の期間が大幅に遅れてしまったり、追加のコストがかかってしまう。完全な改修がなされぬまま、80%程度の完成度でプロダクトが世の中に出てしまうことは多くあります。このような進行は、無理や嘘が入ったプロジェクト運営を生んでしまっているのでは、という問題意識がつねづねありました。

逆に、そもそもの上流の思想すらないまま、ものができてしまうこともあります。たとえばメーカーが新技術やノウハウを活用するべく商品化を急ぎ、もとはなかったPRストーリーを後から付与して完成させ、販売するようなケースです。やはり、根本的な無理があります。

「Storyweaving」がもたらす本質的な価値は、この無理を解消している点です。つまり、ものを作り始めて、改善がなされたら、コンセプトにすら変更を加えてもよい、という考え方。どこにも無理のない、消費者や開発者全員のためになる自然な方法です。小規模な組織では普段から可能なアジャイルなプロセスが、大きな組織では難しい。皆が頷けるようなコンセプトを編むためにはどうしたらいいか、という問いから生まれたものが「Storyweaving」です。嘘も無理もない、ほつれがなく、穴も開いていないファブリックを編むために必要なものです。「Storyweaving」は「Prototyping」と寄り添うことで初めて可能になります。

もちろん上流でコンセプトを考えることを非難しているわけではありません。初期コンセプトが間違っていない場合もあります。ただ、ものづくりの段階でらなる改善点があると気づいた場合には、上流のコンセプトへ巻き戻りましょう、ということです。作ってみて初めて自分たちが伝えるべきものがたりのディテールに目がいく、つまり最初のコンセプトの粗さに気づく。そのような行き来を繰り返すうちに自然とものづくりの解像度も高まっていきます。

問題と手段

緒方── コンセプトと「Prototyping」を行き来する話は、具体と抽象に関係しています。具体と抽象の行き来については、私が関わった子ども向けテレビ番組「ミミクリーズ」(NHK Eテレ、2014年5月3日放送)というプロジェクトで、総合指導をいただいている福岡伸一先生がしきりに仰っていたことでした。先生は、子どもがさまざまなことを学んでいく時のプロセスも、具体と抽象の行き来だ、という話をされていました。「ミミクリーズ」で示している言葉で言えば、「具体的なものを見つける」ことと「そのなかから共通したルールを見つける」ということですね。たとえば、いくつかの具体的なものから「渦巻き」いう抽象的なルールを見つけたとします。そのルールに基づきつつ違うパラメーターによってもう一度具体化してみると、もとのものとは違うものができあがったりします。一度ルールがわかると、いままでは似ているとは見えなかったものも「これも同じルールでできているかもしれない」と、より広い範囲が見えてきます。これを何度も行き来することが「学ぶ」ということである、というお話を福岡先生から伺いました。抽象化すればより広い範囲でものを考えることができ、異なる具体化の方法も見えてきます。

たとえば星の運行を夜な夜な確認するからこそそこに法則性が見出されるように、科学の営みそのものが具体と抽象の行き来であると言えるでしょう。われわれがやっていることも同じで、「Prototyping」と「Storyweaving」が車の両輪となることで、よりレベルの高い成果に至ることができるでしょう。

渡邉──これは以前のインタビュー(第1回 田川×渡邉)に出てきたキーワードである「振り子の思想」に通じていますね。つまり、具象と抽象に限らず、あらゆる事柄に対して複眼的目線を持ち、両極を行き来することで新たな視座を得る。ひとつの目線に捕われないからこそ、気づくことがある。

こんなエピソードがあります。海外を拠点に活動している、日本人のとある学者の方が、東京で講演をしていました。聴衆からの質問。「先生は生活の中で、日本とアメリカの価値観をつねに行き来していますよね。でもその大胆な口調を聞くと、先生自身、完全にアメリカ側の思想に染まってしまった、あちら側に行ってしまったようにも思いますが、いかがでしょう?」 それに対して先生は「確かに私はあちら側に行ってしまっている。しかしフライトチケットですぐに戻ってこれます」と。このやり取りは面白いな、と感じました。

言うまでもなく「あちら側」というのは物理な距離の遠い場所ではなく、抽象的な思想領域の違いを表わしていますが、先生はあえて「フライトチケットで戻ってこれる」と言葉遊びで抽象を具体に置き換え、上手く返しています。物事をメタに捉えられているからこそ、「この質問者は抽象論で話をしているな」と感じたときに、議論を逆にフィジカルなほうへ振り切って、ウィットに富んだ会話に変換できたわけです。

さらに別のエピソードです。あるインタラクション・デザイナーの講演で、内科のドクターと名乗る方が質問をしました。「内科と外科が担うべき役割をインタラクションから考えると、その違いはなんだと思いますか。」これに対して、インタラクション・デザイナーからは「私はつねづねインタラクションにおける精神科のあり方を考えている」との答えでした。内科と外科という質問者の二項対立から離れています。「内科と外科のバランスについてどういった答えをくれるだろう」という聴衆の期待を飛び越えたのです。

これは、われわれの言う「Problem Reframing」にも繋がります。何かに捕らわれずに、つねにはっとさせる別の切り口を持ち得るか。クライアントから依頼があった際に、そもそもの問題設定が正しいのだろうか、と疑ってみることも大切です。プロジェクトのオファーがある際は、多くの場合「目的」があり、その目的にあらかじめ「手段」がバンドルされています。「こういう目的を達成するために、こういったものを作ってください」と。われわれが「Problem Reframing」で行なっているのは、目的と手段のアンバンドリング、解きほぐしです。目的を達成するために採り得るほかの手段はないか。もしくは、達成しようとしている目的を置き換えの可能性を提案するのです。

「Problem Reframing」のもうひとつ面白いところは、《Shenu: Hydrolemic System》(2012)のように極端に思考を飛躍させることが、結果的により近くの問題への答えを教えてくれる、ということです。たとえば、戦争は現在の日本であまり身近ではない出来事ですが、戦争を考えることがきっかけとなり、日常のちょっとしたいざこざやケンカ、すれ違いなどを解決するヒントが得られるかもしれません。

われわれのクライアントには、自社のエンジニアやデザイナーを抱えているメーカーも多いですが、そういう方々があえてtakramに声をかけてくださるのは、自分たちだけではこれまで到達できなかった場所、どこか遠くにいきたいと思っているからです。だから、初回ミーティングの時点で「Problem Reframing」を実践することもあります。

逆に言うと、予めリフレーミングをしてほしい、という気概を持って声をかけてくれる方々とは仕事がとてもスムーズに運びます。もちろん、所与の条件の中で進めなければならないプロジェクトも多くあります。たとえば来年マーケットに出すことが決まっている大量生産のプロダクトの場合、大きなリフレームは難しいでしょう。ただ注力ポイントやブランディングの方針変更などといった、部分的なリフレーミングの可能性は十分にあります。

-

"Shenu: Hydrolemic System"

Photographs by Naohiro Tsukada

クリテイティビティはデモクラシーにあらず

緒方── takramはプロジェクトの進め方において属人的な傾向があり、それを強化するために仲間がいる、というイメージを持っています。つまり合議制で進めているのではなく、必ず担当ディレクターが最終的な決定権を持っています。これはとても大事な構造だと思っています。たとえば、あるプロジェクトに複数のディレクターが対等な関係で入ってしまうと、角が取れたアウトプットしか出ていかないでしょう。もちろん意見を求められて起案したりはしますが、それぞれのプロジェクトで各ディレクターの属人的な最終決定権が守られている。ワークショップのような集団による発想ももちろん使いますが、最終決定権がディレクターにある構造が前提としてあり、アウトプットの幅をより広げるための手法と認識しています。

渡邉── そうですね、「クリエイティビティはデモクラシーにあらず」というか、想像力の飛距離は民主主義的合議制では伸びません。最終的にはディレクターが意思決定を行なう。

これは実は大きな組織では難しいことかもしれません。日本の組織では、最終的なアウトプットにおいて個性が丸まってしまい、最大公約数化してしまうことが多い。すると組織の中で属人性を発揮したり、保ったりするのは一見難易度が高いようにも思えます。でも「属人的な発想」と「デザインメソッドを用いた集団的な発想」は、対立概念ではなく、本来両立可能であるべきです。

アメリカに本拠を置くデザイン・ファームIDEOのメソッドカード(IDEOが開発で用いている思考方法を説明した51のカード【http://www.ideo.com/by-ideo/method-cards】)や書籍からは、彼らが「メソッドの価値」を強調しているように見えます。もちろんメソッドによって支えられている部分もあるはずですが、最終的にはプロジェクトに携わる人たちの属人的な能力による部分も大きいでしょう。IDEOがこれまでに発表した数多のプロジェクトのなかで、特に新たな価値を生んだイノベーションは、きっととても優秀な人たちから成るチームが担当したのだと思います。

多くの人が誤解していますが、メソッドはイノベーションを起こすための魔法の道具ではなく、むしろ品質の最低ラインを担保するための安全装置です。先ほどお話したようにコニカミノルタ社とのプロジェクトにおいて「Storyweaving」の有用性が確認されたのは、最低ラインを担保し、再提案する段階でのことでした。

品質の最低ラインを支えるのがメソッドの力。そこからさらにレベルを上げるのが属人的な力です。「形無しと型破り」の違いの議論と共通しますが、型があるからこそ型を破れる。メソッドで型をこなし、そこから先に飛躍するのが属人的な力です。そういう意味では、二つは両立可能なものです。逆に言えば、両立しないと、本当に質の高いものはできないのです。

takramの強み

緒方── ものづくりに深く関わる立場をとっているところもtakramの強みのひとつではないでしょうか。表現とテクノロジーという分野から、自動車やアプリ等のさまざまなサービスにきちんとつなげています。それはプロダクトデザインや、ソフトとハードの両方のエンジニアのバックグラウンドをもっていることが影響しているのかもしれません。渡邉── コアの強みは、前半の話とも繋がりますが、やはり人が増えることによって輪郭が広がり変化し続けることでしょう。変化することに貪欲なスタンスは強みだと考えています。これは、あまりほかのファームが持ってない要素かもしれません。つねに自分たちの興味自体が広がっていきますし、変化していくマーケットや技術動向、ニーズ、自身の興味関心に対していつもオープンであるということはとても楽しいことです。また、プロフェッショナルが増えていくことで、領域が広がるだけではなく、それぞれの相互刺激も増えます。お互いがお互いを違う世界に連れていってあげられることがすばらしいところです。2人のディレクターが関わるプロジェクトも多いですが、テーマに関して明るい人とそうではない人が入る場合は、得意な人が積極的に得意ではない人を新しい世界に引っ張りながらプロジェクトを進めていきます。コラボレーションや対話によって初めて新しい物事が作られます。ディレクターAとBの間で起きる「振り子の思想」ですね。

一方で海外への展開をよりスピーディーに行なわなければいけないという問題意識を持っています。海外のクライアントもいますし、海外をベースとしたプロジェクトもありますが、それをさらに増やしていきたいですね。また、現在われわれは開発が中心ですが、開発後のブランディングや広告に携わる部分を増やしていきたいとも考えています。ただ、今のままの広告のあり方に終始したいわけではなく、消費されないコンテンツを作っていきたいです。一度の打ち上げ花火で終わらない広告表現に挑戦したいし、一度リリースしたプロダクトを生活者との対話のなかでコ・ウィーブしていく継続的な活動もありえます。

加えて、ここ最近Dom PerignonやBaccaratとのプロジェクトなど、ハイエンドユーザーをターゲットにしたプロジェクトが増えています。その流れで、超高付加価値なものをさらに極めたいです。一方でその対極にある人の生活のベースを成り立たせるような仕事、たとえばBOP(Base of the Pyramid)を対象にした必需品にも挑戦してみたいですね。

これからどのような振り子を振るか

西條剛史── takram設立当初はデザインとエンジニアリングという振り子を欣哉さんが振り、理系と芸術系の二つの世界を越境しはじめました。次に渡邉さんが入り、ものづくりに対するものがたりという極をつくり、文系とそれ以外の間の越境を可能にする新しい振り子を振ったとするならば、緒方さんが越境していきたい方向性や新しいコンセプトはどういったものになるのでしょうか。緒方── 現段階では向かっていきたい特定の分野はありませんが、今後どのような人が入ってくるかといった出会いに関してはつねに柔軟でありたいと思っていますし、新しく入ってきてくれる人が新たな方向を示していくのだろうとオープンに捉えています。

一方注意していたいのは、仕事の幅が広がっていくなかで、自分たちがもともと持っている領域を疎かにしてはいけないということです。その領域はさらに深めていかなくてはなりません。特にテクノロジーやエンジニアリングという部分は変化が激しいので、つねに押さえていきたいと考えています。言ってみれば、振り子の不動の中心点を押さえるというイメージでしょうか。

西條── なるほど。渡邉さんはこれからどういった振り子をどのように振っていくのでしょうか。

渡邉── 「Storyweaving」を、製品開発の後も継続させることです。これまで実践してきたような企業内プロジェクトにおける「Storyweaving」だけではなく、プロダクトローンチ後の、生活者の側でも展開していきたい。現状では一度完成品を発表したらひと段落となってしまっていますが、例えば参加者のフィードバックによって改善がなされるイベントやサービス、生活者との相互作用によって少しずつ色や表情、形が変化していくブランドロゴ等に挑戦してみたいですね。ユーザツイートの内容を自動的に言語処理して、その傾向によってブランドロゴの色やコンテンツの配置が変化するウェブサイト、なんかもいいかもしれません。

もうひとつ、takramが外部の方にどのように見えているかを考えると、「色々なジャンルの仕事でコラボレーションできる」ということを、より多くの方々に知ってもらいたいです。純粋なDesign and Engineeringや製品開発も得意ですが、それを超えた仕事ができるということをもっと発信していきたい。例えば私自身いつも「香水の仕事がしたい」と言っていますが、「今までに挑戦したことのないジャンルだから、takramと一緒にやりたい」と思ってもらいたいですね。

緒方── 現在、われわれはクライアントワークが主軸ですが、自分たちのプロダクトやアートを販売する側に回ることは考えられますか。

たとえば、香水を作る際に香水ブランドの方と仕事をすることと、takramとして香水ブランドを展開するのは大きく違うように思います。その辺りについてどう考えていますか。

渡邉── ぜひ自分たちのブランドでも展開してみたいですね。もちろん経済的に成立させることはなかなか難しいと思いますが。

緒方── われわれはまだ自分たちのブランドを作る領域には踏み込んでいません。ただ、そこに踏み込むべきかどうかも考えものです。いまのところ個人的には、誰に頼まれるでもなく制作してみたいものはあまりありません。

渡邉──これまでもクライアントのCIを制作したり、クライアントとアプリケーションを企画・開発したりはしていますが、いずれは自分が主導してサービスをローンチしたいですね。英語圏には「ドッグフードを食べる」という表現があります。アプリケーション開発者が自ら利用することで、その拙さがわかるという意味です。やるのであれば、しっかりとドッグフードをファイン・ダイニングに仕立てるくらいの意気込みでやってみたい。自分たちで出資してベンチャーを立ち上げ、運営するところまでできると面白い。

私は学生の頃に仲間と会社を立ち上げ、数年間運営していました。当時は非常に拙いものでしたが、また挑戦してみたい気持ちもあります。その際に「takram」という名前は、必ずしもついていなくてもよいかもしれません。たとえば、誰も詳細を知らない企業のウェブサイトが世に出て、後にtakramによるものだったことがわかる、という順序のほうが、バイアスなくいろいろな人に触れてもらえるのでは、と思います。

緒方さんは、「アートとテクノロジー」という言葉を使っていますね。緒方さんにとってのアーティスティックな表現の持つ意味を聞かせてください。アートはテクノロジーとどういう関係にあるのか、日々の生活や思考とどのように結びついているのでしょうか。

緒方── デザインとエンジニアリングという対応関係に対して、アートとサイエンスという対応関係があると思います。私の母校である情報科学芸術大学院大学(IAMAS)の名前にはアートとサイエンスが含まれていますが、両者に共通するのは、真理を追究するという姿勢だと思います。

渡邉── 緒方さんはこれまでの勉強と仕事のなかで、どういう風にアートと付き合ってきたのでしょうか。アーティスティックな作品として作ったものへのこだわりについて聞きたいです。私自身が緒方さんに感じるのは、takramに入る前に活動していたOn the Fly Inc.をはじめとして、takramのほかの人にはない、ベルベットのように上質な美意識があるように思います。

緒方── いまそう言われて気づいたのは、体験する側も作り手と同様に「発見」してもらいたいということです。その人が、能動的に何か掴んで「わかった」とか「良い」という瞬間を体験して欲しいのです。いわゆるアハ体験(ひらめきや創造性につながる脳の働き)と言われているようなものに近いかもしれません。

ただその塩梅はとても難しく、親切すぎると台無しになってしまいます。作品と対面したときに、最初は「ん? これなんだろう」と思ったあとに訪れる「なるほど、そういうことか」とか「やられた」、「すごい」という瞬間こそが大事です。わからずに過ぎて行ってしまう人がいたり、体験する人全員にまんべんなくその感覚を提供することは難しいかもしれませんが、そのギリギリのところを狙っていきたいですね。

渡邉── 体験する人から能動を引き出す、ということですね。完全に用意されたサービスを享受するのではなく、自分が主体的に参加することで、初めて感動が自分のものになる。主体的な心の動きがありますね。

- "On the Fly"

緒方── そうですね。ですので、なるべく過度な説明をしたくないんです。《ON THE FLY》の場合、「紙を置いて下さい」といった説明はしたくなくて、能動的に紙を置いてみたらいきなりそこに絵が浮かんだという体験を大切にしています。《Oto-megane》(「デザインあ」展、2013)の場合も、虫眼鏡を覗いてみたら絵が見えたという体験ですね。説明されないからこそ驚きとインパクトがあって、「これをこうするとこうなります」と言われてからそれをしてもしょうがない。

渡邉── その言葉には、さまざまな含意があると思います。たとえば、緒方さんが中心となり取り組んだ、21_21 DESIGN SIGHTでのインスタレーション展示《Oto-megane》。混雑するといけないので、人と人の「間」や、人と作品の「間」など、物理的な「間」が各所で考慮されています。

「間」は作品自体の持つ余白にも通じていますね。余白があるからこそ、主体的に参加し、解釈という名のスケッチブックに共同で絵を描き込むことができる。受け手自身がコ・ウィーヴできる余白をどのように設けるか、という問題です。原研哉さんも「エンプティネス」として紹介していますが、これをビジネスの世界で美意識とともに両立させるのはとてもハードルが高い。きちんとメッセージを伝えながら効果的に余白を残す表現というのは素晴らしいですが、仕事の場合、わかりやすくメッセージを伝えなくてはなりません。企業人には余白を埋めたいと思う人も多いので、そもそも許容してもらえるか、という点もあります。ハードルの高い課題なので、今後も挑戦していきたいですね。

ストーリーとアートには、集合的無意識という繋がりがあります。つまり、書き手の哲学と受け手の哲学があり、それがちょうど重なる部分にブランドのストーリーがある。ベン図がきちんと重なっていることが必要で、その重なりを介して、双方しか持っていない美意識や価値観がエコーする。対話のようなものですね。そういったキャンパスの余白を、つねに心がけていたいですよね。

- "Oto-megane"

2013年12月6日、takram表参道オフィスにて

渡邉康太郎(わたなべ・こうたろう)

takram design engineering ディレクター/デサインエンジニア。慶應SFC卒。アテネ、香港、東京で育つ。学生時代の起業、ブリュッセルへの国費留学を経て、07年takram。最新デジタル機器のUI設計から企業のブランディングまで幅広く手がける。代表作に東芝・ミラノサローネ展示「OVERTURE」、虎屋と製作した未来の和菓子「ひとひ」等。「ものづくりとものがたりの両立」という独自の理論をテーマに、企業を対象とする人事研修やワークショップを実施。国外の大学での講義・講演も多数。香港デザインセンターIDK客員講師。独red dot等受賞多数。著書に『ストーリー・ウィーヴィング』(ダイヤモンド社、2011)。

緒方壽人(おがた・ひさと)

takram design engineering ディレクター/デサインエンジニア。東京大学工学部卒業後、岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー(IAMAS)、LEADING EDGE DESIGNを経て、2010年にON THE FLY Inc.を設立。2012年よりtakram design engineeringに参加。ハードウェア、ソフトウェアを問わず、デザイン、エンジニアリング、アート、サイエンスなど、領域横断的な活動を行う。主な受賞に、2004年グッドデザイン賞、2005年iFデザイン賞、2012年文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品など。