コモナリティ会議06:「コモナリティ」と「地域社会圏」──「世界」を回復するために

2014年5月に刊行されたアトリエ・ワンの『コモナリティーズ──ふるまいの生産』と、2012年に刊行された山本理顕さんの『地域社会圏主義』(増補改訂版、2013。ともにLIXIL出版)では、いずれも〈個〉と〈公共〉をつなぐ〈中間領域〉に関する議論が展開されています。

お二人の建築思想が生まれる場所、描く構想は深いところで通じていると読めるとともに、作品に現われる差異にも深く興味を抱きます。本日は、お二人の〈中間領域〉=「地域社会圏」「コモナリティ」をめぐる構想を、「コミュニティとコモナリティ」「社会と自然」「計画と再生産」などのテーマとの関係とともにお聞かせいただく予定です。「コミュニティ」や「ソーシャル」をめぐる昨今の建築議論への問いかけにも、新しい視点を伴う提案にもなることを期待しています。

[塚本由晴プレゼンテーション]

私が大学院生で、東京工業大学の坂本一成研究室に所属していた頃、山本さんが3年生の設計製図の非常勤講師で東工大にいらっしゃっていました。その時に山本さんが見せてくれた計画案が《熊本県営保田窪第一団地》(1991)でした[図1]。それがショッキングだったことを覚えています。この集合住宅の中央には中庭が設けてありますが、そこにはそれぞれの住戸からしか入れないのです。これをめぐって坂本研究室のメンバーと山本さんとの間で喧々諤々の議論がありました。これは公共の集合住宅としてふさわしくないというのが坂本研の大方の意見でした。なぜ公共の施設なのに、そこに住んでいる人たちしか入れないのかと。当時の坂本先生の考えは、集合住宅であっても、住民しか使えないようなコモンスペースを持つのではなく、誰でもアクセスできるパブリックな領域をできるだけ拡大して、それぞれの住戸はこれに直接接続していたほうがよい、というものだったので、その真逆を行く《保田窪団地》には非常にびっくりしたのです。その少し後になりますが、坂本先生は、《保田窪団地》と同じ熊本アートポリスの一環で、《熊本市営託麻団地》(1994)に長谷川逸子さん、松永安光さんと共同で取り組みました。この計画ではコモンスペースをつくらず、敷地内だけでなく住棟内まで貫通するパブリックな動線を導入し、そこから各住戸にアプローチする構成をとりました。

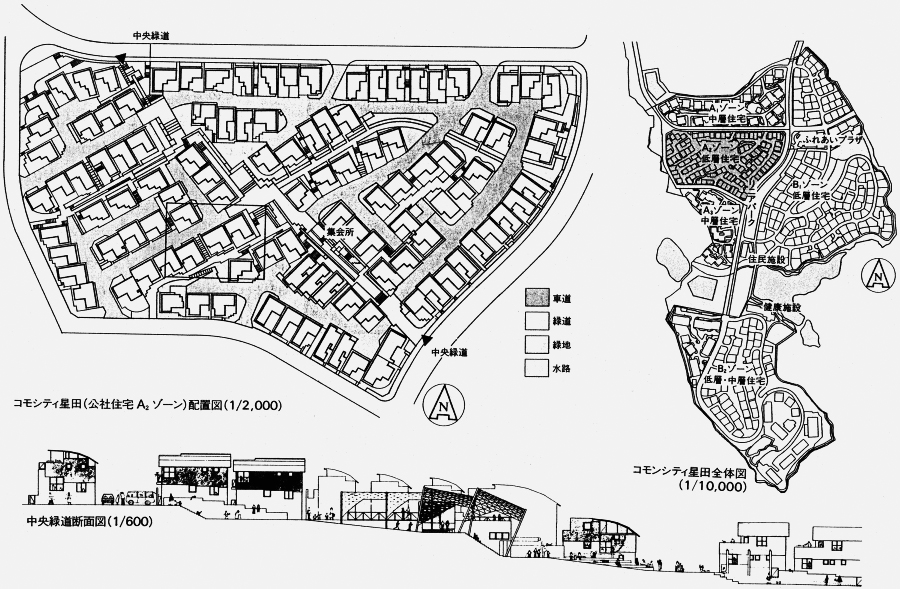

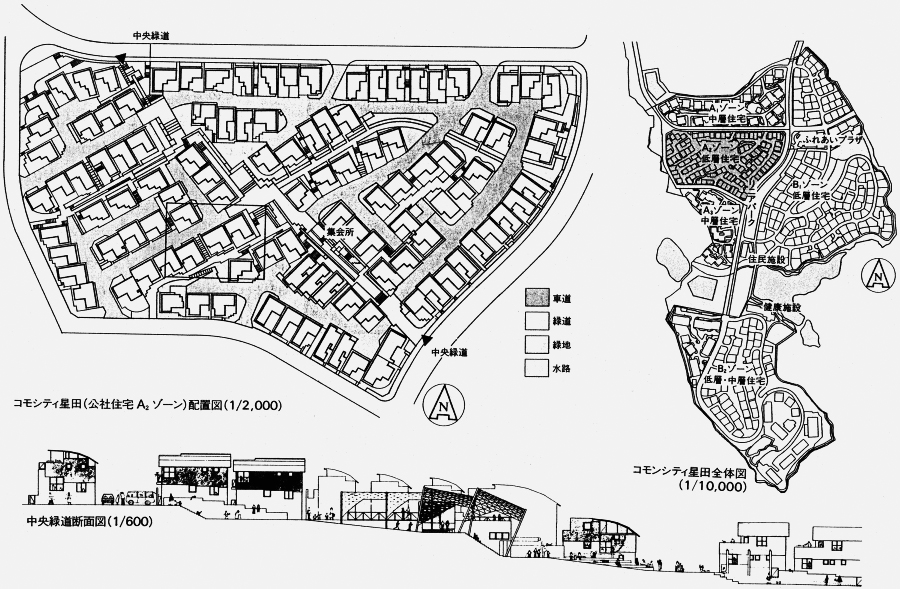

当時の坂本研究室は、《コモンシティ星田》(1992)[図2]に取り組んでいました。北向きの斜面地に108戸の住宅をばらまいて、ひな壇造成ではなくスロープ造成を採用し、レベル差を建物の構成で吸収しています。このときも坂本先生はコモンの領域に懐疑的でした。誰でも入ることができる歩行者専用の水路付き遊歩道と、各住戸のパーキングが接する車道によって、各住戸ははさまれていました。ガレージを組み込んだ建物の外壁は直接車道に面し、コンクリート造の1階の上に鉄骨フレームの2階が乗ります。北向き斜面なので南側から採光し北側斜線を回避するために、ハーフボールトの屋根が架かっています。そうした条件を共有する建物の反復によって、集落の街並がもつような共同性をつくりだすことがここで目論まれていたわけです。

坂本一成《コモンシティ星田》(『日経アーキテクチュア』No.434、日経BP)〈クリックで拡大〉

その頃の研究室での議論の一つに、「コモンスペースをつくらないと言うけれど、特徴的な建物が並ぶことで閉じた領域となるため、知らない人は入って来ないのではないか?」というのがありました。でも坂本さんは、それでもいいと。コモンスペースにある面積が確保されれば、コミュニティの活動が発生すると漠然と想定している平面計画はよくない、ということでした。私は、そのようにコモンスペースを批判する一方で、建物の形式を共有することにより、集落にも通じるような強い全体性を生じさせていることが面白いと感じていました。その関心をうまく掬いあげるのに「コミュニティ」という言葉は適さない。そこで「コモナリティ」と言えば良いのではないかと、考えるようになりました。

大学の研究室ではYKKAPと共同で「窓学」という研究を行なっています。世界中の窓を観察していくと、その形態が光、風、熱のふるまい、人のふるまいなど、さまざまなふるまいを均衡させていることがわかります。そのような成り立ちですから、窓の形式というのは、異なる建物にも共有され、通りに沿って反復されることにより街並がつくられていきます。たとえばアムステルダムの街並は、建物の屋根の形は違っても窓はだいたい同じです。そのなかにつくられた時代による技術の違いが織り込まれています。

日本でも飛騨古川という街があります。ここは飛騨高山の隣街で、山のなかの街道沿いの非常に美しい街です。飛騨高山と違い、伝統的建築物保存地域の指定を断って、自分たちで街並を守ると決めた街です。特徴は、町家の2階部分が出窓になった出窓造りです。そこにいろいろな彫りが施された「雲」と呼ばれる支えがあり、各家ごとに違う意匠が施されています。伝統建築物保存地区に指定されていないので、材料は現代的なものが取り入れられています。アルミサッシやアルミ格子もOKです。美意識が高いので、素材がアルミでも非常に美しいものになっていますね[図4]。伝統的な形式が現代に継承されているこの街では、通りに面して変な建物を建てると「相場崩し」と呼ばれて怒られます。街に対するプライドがあるからこそ言えることです。

飛騨古川のように、「自分の街では家はこうつくるんだ」、ということがわかっている人たちは自分に自信があり、それを熱っぽく説明してくれるし、そこに住むことを誇りに思っている。それに対して、メーカーや建築家、大工が建てた家がごちゃごちゃに混ざっている東京の郊外住宅地には、この街にはどういう建て方がふさわしいかという共通認識がありません。だから自由であるとも言える。けれど見方を変えると、20世紀の住宅の産業化にともない、何をつくっていいかわからない人々につくりかえられてしまったとも言える。自分たちの街ではこういう形式がいいんだという、建築に関する共有された知識がないことは悲しいことではないでしょうか。この建築と街並の関係は、まさに建築のコモナリティの問題なのです。

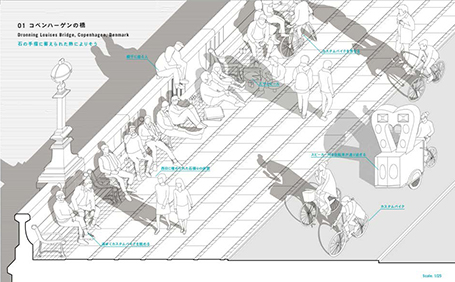

私がここでスキルと呼ぶものは些細なものです。たとえば夏のデンマーク、コペンハーゲンの街中にある橋で、人々が夕方遅くまで座り込んでいる[図5]。夏といってもちょっと肌寒いくらいの気候で、自転車で通り過ぎる人々は長袖です。でも座っている人々は半袖です。西側を向いた石の手摺りが日中の日差しを浴びて蓄えられた熱が、徐々に放出されるのを人々は背中で感じながら座っているからです。つまり、街の中で、石のまわりの熱のふるまいと人のふるまいがシンクロしている。熱という自然のふるまいについて知っていることが、人のふるまいに快適さや楽しさをつくりだし、街の公共空間として顕在化している。誰かが考えたプログラムにのっているわけでも、誰かが管理しているわけでもなく、人々が自然に思いついてやっている。こういう自然ーモノー人の相互連関を通してパブリックスペースを考えることが大事だと思っています。

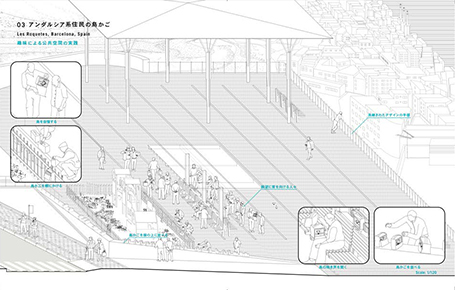

ここで、建築家が計画した広場のあまり良くない例を紹介します。バルセロナのロケットという、丘の上から市街を見渡せるエリアがあります。昔は街のはずれでインフラもなかったのですが、1930年代に都市部の工場や建設現場での労働力として、アンダルシアから来た移民が住み始めました。彼らは建設現場からポケットに入るだけのレンガを持ち帰って家を建てていったと聞きました。斜面にレンガの壁を建て、漆喰を塗るわけですから、当然アンダルシアのような雰囲気になります。彼らには、このやり方しかなかったわけですが、逆に言えば、彼らは家のつくりかた、まちのつくり方を知っていたわけです。イリーガルだったこのエリアも、今では合法化され、ライフラインも整備され、ついに地下鉄駅もつくられました。斜面地なので、駅の屋上が山側で地面に接する広場になっています。その広場の眺めのよい市街地側にはシャープな鉄製の手摺りがありますが、そこにはほとんど人がいない[図6]。逆の山側に小さな東屋があって、そこにたくさんの男たちが集まって何かをやっています。バルセロナの素晴らしい景色に背を向けて何をやっているかというと、男たちは鳥を愛でているのです。これがアンダルシアの男たちの趣味なんですね。みんな家で鳥を飼っていて、広場に集まって見せあったり声を聞いたりして楽しむ風習があるのです。

私が思うに、ここを設計した建築家はこの地域に住んでいる人たちの歴史や風習を理解していなかったのではないかと思います。もし理解していたら、市街地側に鳥かごを置くしかけをつくって、鳥を見ながら景色も楽しめるような工夫ができたはずです。そうすればもう少し楽しそうなふるまいに見えたと思うのですが、現状ではちょっと冴えなくて、日中から鳥と一緒にいるちょっと駄目なおじさんたち(笑)に見えてしまう。でもそれは空間のつくり方次第なのです。建築家がそれを知らなかったために、みんなで鳥を愛でるという、人々の内側から出てくるコモナリティを活用できずに台なしにしてしまっている。

私は、この地域にそういう趣味をもった人たちがいるならば、そのふるまいが楽しげに見えて、それゆえほかの人もそこに参加できるような寛容な雰囲気が立ち現われる設えを組み込めないだろうかと思います。そのように人々がパブリックスペースを利用しているという事実があれば、パブリックスペースは同じスキルを持たない人やそこに住んでいない人にとっても開かれていくはずです。そうすることで、パブリックスペースが空っぽの身体を想定したものではなくて、具体的なスキルをもった人に向けたパブリックスペースになっていく。これがパブリックスペースを考えるときに鍵となる「コモナリティ」です。

[山本理顕プレゼンテーション]

現在「コミュニティ」という言葉は、「みんなで仲良くすること」「仲良い関係を共有していること」などの印象とともにあると思います。いつから「コミュニティ=みんなで仲良く」という図式になってしまったのか、ということから考え始めました。

コミュニティとはひとつの権力なのだと思います。「強い自治権を持った中世都市は強いコミュニティを持っている」という構造を有していたはずです。「コミュニティ」という言葉は権力という概念と共に考えたときにはじめて意味がはっきりするわけです。それが、「みんなで仲良く」となったとたんに「権力」という意味が抜け落ちてしまう。そして建築家たちは、広場を囲むとコミュニティができるとか、クルドサックの道路の周りに住宅を建てるとコミュニティができるとか、そういうことを言ってきたのです。それで住宅のパターン、配置計画を一生懸命描き、建築家たちはそのパターン計画をコミュニティ計画と錯覚してしまった。ですから、建築家はコミュニティと言うけど、どこにもコミュニティなんてないじゃないかと批判をする人々も現われます。それは当然なわけです。コミュニティと権力が完全に乖離してしまっているわけですから。なぜこういうことが起きたか、というのが今日の話です。

"フランスには日本のような行政上の市、町、村の区別はない。地図上に「都市」も「村」も存在しない。人口80万人のマルセイユも、200人程度のカマンベールもコミューンである。(...中略...)コミューンには、議会(conseil municipal)と市長(maire)が置かれる。議会の議員は住民の直接選挙で選ばれる。市長は議員の中から互選され、議会の議長と執行機関の長を兼ねる。"

コミューンはそれ自体がひとつの権力でした。中世都市も権力の在り処ははっきりしていた。ギルド集団の権力、教会の権力がある。中世都市はそれらの権力とともにあったわけで、これがいわば「コミュニティ」の語源です。

ハンナ・アーレントの『人間の条件』『革命について』にはコミュニティについてきちんと書かれています。アーレントは『革命について』で権力についてこう書いています。

"一つの空間を共有し、その空間の中で他者と共に自ら行うべき事を自ら決断する力"

『革命について』p.294

フランス判事修習生だったアレクシ・ド・トクヴィルが1831年にアメリカのニューイングランドを旅行したときに、タウン・シップのような堅固な地域自治体があることに驚きました。フランス革命後のフランスは党派活動が盛んだったので、権力とはつまり、どの党がより多くの票を集めるかという党派主義によって形成されるものでした。そうした党派主義をジェファーソンは「選挙専制主義」として批判します。選挙で勝った党がすべての権力を持つことは暴政につながる。たくさんの議員を抱えた党派は議会のなかで必ず決定権を持つので、議会そのものが無力化していく。それが選挙専制主義です。それに対して「コミュニティとはそこに住む人びとの権力とともにある空間のことである。選挙専制主義に対立する唯一の権力である」と、ジェファーソンは語っています。アーレントはこのジェファーソンの考えに非常に共感していたようです。

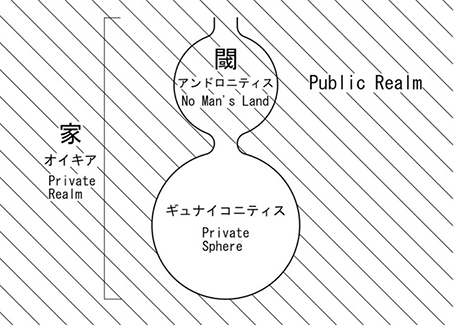

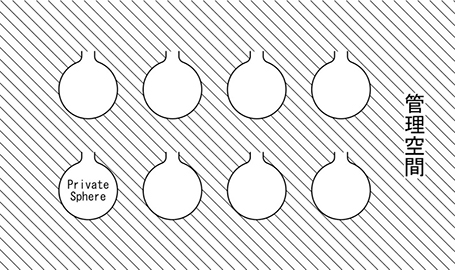

閾の概念をひょうたん型の図で示したものがこれです[図9]。斜線部はPublic Realm(公的領域)で、閾とギュナイコニティス(Private Sphere)を合わせたひょうたん全体がPrivate Realm(オイキア=家)を指します。ですから、私的な家がその内側にパブリックスペースを含んでいたことになります。No Man's Landという公私どちらにも属さない場所が家のなかにあるのです。今までわれわれは、プライベートな場所とパブリックな場所とは別に中間領域があると思っていたけど、そうではなく家のなかにある。アーレントはPrivate Sphere(私的空間・親密空間)とPrivate Realm(私的領域)を使い分けています。Private Realm(家)のなかにPrivate Sphereと閾とがあるわけです。

Private Sphere(私的空間・親密空間)が女と奴隷の空間です。日々食事をつくって、洗濯をして、子どもをつくる空間。奴隷は外の活動に一切参加することが許されませんでした。奴隷とは戦いに負けて捕虜になった元市民です。彼らは奴隷になったとたん自分の存在を消さなければならない。自分が何者かを表明できるのは、唯一Public Realm(公的領域)に参加するときだけなのです。奴隷たちがもっとも恐れていたのは、自分が何者でもないまま、誰にも記憶されないまま死んでいくことでした。私的領域から外へ出られないということは、誰からも記憶されない状態を意味します。これがギリシア時代の女性や奴隷たちが生活したPrivate Sphereでした。

イタリア、トスカーナ地方の中世都市サンジミニアーノは多くの塔が立ち並んでいることで知られています[図11]。材料が揃っていて外観に統一感があります。自分たちもこの共同体に参加しているという意思表明でもあるし、外から見ても非常にきれいな街です。当時はギルドの時代でしたから、通りに面して商店が並び上階には職人が住んでいました。サンジミニアーノの商店は今でも一階が土産物屋になっています。イタリア語でボテッガ、フランス語でブティックといいます。ボテッガは商人や職人たちの店で、街をつくるときの閾になっていました[図12]。ギルド集団たちはそれぞれ権力をもっていて、通りごとに同じ店が並んでいました。金細工の通りと革細工の通りが分かれていたわけです。そうしたギルド集団が集まってコムーネ(都市自治体)を形成していきました。コミュニティは必ず外観の現われを持ちます。それは街全体で持つものでもあり、住宅それぞれが持つものでもあります。それをアーレントは「エクステリア・アピアランス(外観の現われ)」と呼んでいます。

イタリアのペルージャにあるアッシジの人工台地にはサンフランチェスコを祀ったサンフランチェスコ教会が建っています[図13]。台地の下から見上げると教会が浮かんでいるかのようです。そうした外観の現われは街の商売にとって非常に大切でした。それぞれの町は独自の商品を売っていて、それを買いにきた人たちにとって外観の現われはシンボルになります[図14]。街の経済活動のためにも巡礼者がたくさん訪れる教会は非常に重要でした。来訪者はサンフランチェスコの偶像(アイドル)を拝みに来るわけです。アイドルに会いに来てブティックで買い物をして帰るというんだから、ほとんど今と変わらないですね(笑)。

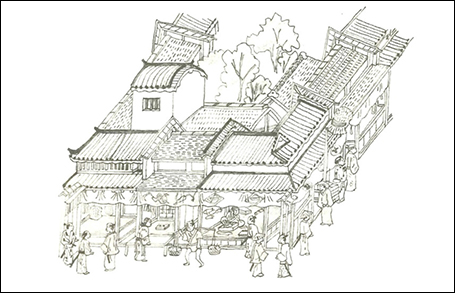

また、江戸時代の神田にも商店と一緒にコミュニティがありました[図15]。道に面した住宅はすべてが店舗兼用で、街の自治会は非常に強い力を持っていました。ここでも店は閾で、都市に参加する空間でもあるし個人の空間でもある。そういう関係が江戸時代の日本にもありました。

しかしそれが産業革命以降は「社会」という空間に変わっていく。社会=ソサエティとは、ある目的をもって同盟を結んだ集団を意味します。非常に私的な集団でした。それが産業革命以降、シビル・ソサエティという言葉になり、一般化していったわけです。「社会」が市民にとっての一般的な空間であるかのように捉えられるようになっていきます。社会は、自分たちを記憶してくれる「世界」とは異なります。産業革命以後の「社会」は、純粋に利益を上げるためだけの空間になっていきます。それが市場社会です。商品が自由に売買できるような空間になり、どの都市もほかの都市とさほど変わらなくなっていく。もう一方で、子どもを生んで育てるための空間、自分の労働力を再生産し続けるためだけの空間として、女たちだけの空間(ギュナイコニティス)が社会と切り離された住宅と呼ばれる空間になっていきました。

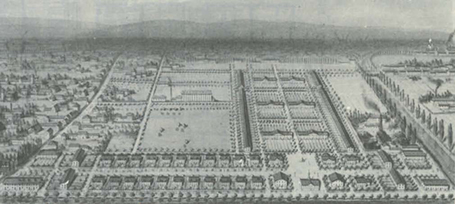

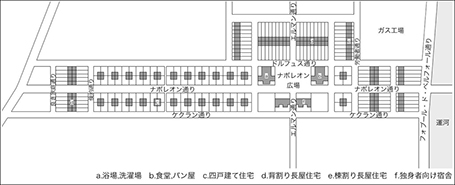

1852年に建設されたフランス東部ミュルーズの労働者都市住宅[図16]はその意味で象徴的です。平面図の色の濃い四角い部分が住戸です[図17]。2階建てで8戸がひとまとまりになっていますが、それぞれの住戸へのアプローチは完全に分離されています。住人たちが絶対に互いに顔を合わせないようにつくられているのですね。なぜかというと、コミュニティができてしまっては資本家が困るからです。フランス2月革命が1848年ですから、とにかく労働者同士を集まらせないようにするのが当時の資本家たちの考え方でした。一見コモンスペースに見える中央の洗濯場も、住民ごとに利用時間が厳格に決められ、徹底した分離統治が行なわれていました。

これをひょうたんの図との関係で示すと、ひょうたんの首がなくなってPrivate Sphereだけが並んでいる状態になります[図18]。外との関係はまったくもたず、閾がない状態。周辺は完璧に管理された空間で、ひとつの住宅にひとつの家族が住んでいる。隣り合った住宅は相互に干渉しあわない。コミュニティの否定ですね。コミュニティをつくらず、均一な労働力をもった労働者をつくるために必要なプランでした。徹底した画一化と標準化です。住宅のなかでは女性、すなわち主婦が古代ギリシアで言うところの奴隷の役割を担うようになる。つまり専業主婦です。奴隷の役割を担う主婦がいたからこそ近代住宅は成り立っていたわけです。ここでは労働力の再生産とは子どもを産んで育てること。これは賃労働者のための住宅なので、ここには店を持つ人はいません。

今、われわれが暮らしている住宅と比べてどうでしょう。根本的に同じだと思いませんか。ミュルーズの労働者住宅と現代の住宅は連続しているのです。私たちが「パブリック」と呼んでいる空間はじつのところ公的空間として国家に管理されている空間で、プライベートな空間には私的生活しかない。子どもを産んで、あとは食べて飲んで自分たちをメンテナンスするだけの住宅。こんなに偏った空間は産業革命以前まではなかったのです。

つまり、コミュニティは権力であるということと、われわれはその権力を奪われたところに住んでいるという認識をしなければなりません。現状では、「コミュニティ」とは権力を失った人たちがお互いに仲良くすることだと思われてしまっている。原義に立ち戻ってこうしたことを考えていかなければならないと考えています。

[対談]

塚本──私もずっと『思想』の連載は読ませていただいていますし、『地域社会圏主義』も拝読しています。まずお聞きしたいのは、山本さんの「コミュニティ」についての考えが、《保田窪団地》を設計されていた頃と現在で異なるのか、もしくは連続しているのか、そこからうかがいたいと思います。

山本──基本的には連続しています。今でも坂本一成さんの考え方とは違います。僕はこれまで集合住宅を設計するチャンスがかなり多かったのですが、そもそも住宅をただ集めてそこに人が住むということの意味が自分で設計していてなかなかわからなかったのです。単に経済合理性から集まっているだけにすぎず、建てる側も住む側も少しは経済的に助かる。それ以上の意味がなかなか見つけられなくて、かなり自分でも悩んでいました。《保田窪団地》は完全に囲い型で、各住宅を経由しないと中庭に入れません。住宅に囲まれた中庭は最後にたどり着く場所でした。110戸なので110個のゲートがあるようなものです。その中庭をコモンと呼んで、中庭に向かってすべてガラス張りにしました。

中庭の使われ方について社会学者の上野千鶴子さんが調査してくれました。子育て家族は上手く使ってくれていたのですが、単身者は絶対に出てこない場所になっていたということです。子どものスペースとしては上手くいったと思いますが、全体として成功したかはわかりません。

塚本──山本さんがおっしゃっていた「コミュニティとは権力である」ということと、表現としてはつながっていますね。コモンスペースへのアクセス権がそこに住んでいる人にしかないのは、ある種の権力を強く主張しているわけです。90年代はできるだけ非権力的なもの、権力を感じさせないような建築をつくろうとしていた時代だったので、あからさまに空間で権力を示していたことに多くの人が驚いのではないでしょうか。

山本──そうですね。あの頃に権力という言葉が思いついていたわけではないんですけどね。今にして思うと十分に権力的ですね。

塚本──だから余計にみんななにか怪しいと感じたんでしょう(笑)。

山本──たしかにあれは完璧なゲーテッド・コミュニティです。もし同時に保育所や商店を組み込むことができたらだいぶ違ったと思います。当時のプロポーザルでは1階に高齢者施設や子ども施設を入れる提案をしていましたが、国土交通省の補助金に厚生労働省の予算は使えないということで、結局実現しませんでした。結果として住宅だけになったために、余計にあからさまに排他的になってしまった。住宅だけではコミュニティを権力として考えることはできないのです。

しかし坂本さんの言うパブリックな空間と住宅だけでできている街というのは建て売り住宅と同じじゃないですか。塚本さんが批判したように、そこで同じ形を反復することでかえってコミュナルな雰囲気、今までの話で言うとみんなで仲良くという雰囲気が醸し出されていると感じます。

塚本──後から坂本先生に聞いた話では、住民に自分たちの街のアイデンティティを持ってもらうためにあのようにしたということです。積水ハウスが分譲した隣接する住宅地と大阪府住宅供給公社が供給した《コモンシティ星田》では価格帯がまったく違います。でもそこに住んでいる子供達は、同じ学校に通う訳です。そのときに、子供達が安い住宅地に住んでいるという劣等感を感じないように、経済的な指標では計れない質をつくりたかったと。

だから私は坂本さんの星田が街並としての強いまとまりをつくっていることは評価しています。均質ではなくて同一性と多様性を両立させたつくりになっているので、伝統的な集落に似ていてそこは巧みだなと思います。

ただ、その意図を言語化するときにコモンスペースを批判し、勢い余ってコモンという概念自体を否定してしまったのではないか。あの街並の面白さを坂本さん自身が言語化できていたのか?その意味を積極的に位置づけられたのか?という疑問が私には残っています。

山本──ええ、《コモンシティ星田》は非常に気持ちいい住宅地ですよね。ランドスケープがきれいですごく上手につくっているなと思いました。でも基本的な骨格自体は建て売りと変わらないと思います。

塚本──ひな壇造成ではなくスロープ造成にしたことは決定的に重要だったと思います。ひな壇造成では、土木産業が住宅産業のためのお膳立てをする構図になる。結果的に人間が住む場所が産業的につくられるようになってしまいます。スロープ造成にして建物でレベル差を吸収することは、斜面という人間が根本的には変えられないものを自分の生活の一部、住空間の一部に取り入れざるを得なくなる。そういう仕掛けとして高く評価できるでしょう。一般的な建て売り住宅団地は自然との相互連関が一切断たれ、資本主義社会における経済性が前面に現れてくるわけですが、それが近代の産業化がもたらしたひとつの負の側面だろうと思います。《コモンシティ星田》は建て売り住宅団地と変わらないじゃないか、という批判は、その意味であたらないと思います。

山本──なるほど、インフラと一緒に設計しているところが決定的に重要なわけですね。建て売り住宅では、敷地造成をする側は国家が定めたルール通りにつくる。住宅をつくる側は勝手にそれぞれの住宅だけつくる。国家がインフラを管理していて、住人はわずかな敷地の内側=私的な空間内だけで住んでいるのであれば、それはミュルーズの労働者都市住宅となにも変わりがありません。《コモンシティ星田》は全体がインフラとともにつくられているがゆえに普通の建売りとまったく違うというのはその通りですね。われわれは戸建住宅の内側だけで住宅のことを考えるのではなくて、インフラや周辺環境といった住宅の外側とどう関わるかを考えていかないと、住宅の内側だけで思考力が止まってしまう。

私が建築設計をしながらつねづね感じることは、もう一度「世界」に人間が接続するための建築をつくることはできないのだろうか、ということです。そのために「自然」を建築に取り入れ、自然との相互連関に人間の生を関係づけないといけない。集落や窓の調査をしていると、建築というものが、それぞれの場所で人々の生業や自然との絶妙なバランスでできあがっていることがよくわかります。そのバランスをある種の知性として次の世代に伝えていく必要がある。そうしたことを現代の条件に合わせて再解釈し、これからの建築をつくったり、新しい風景を考えていくことができると思うのです。このように考えると、これからはどうやって「自然」を「社会」に入れ、「社会」の「世界」化を計るかということがテーマになっていくと思います。

山本──第一次世界大戦後にゾーニング論ができて、住宅だけの場所、働くためだけの場所、商業のためだけの場所というように都市空間の機能分化が起きました。住宅だけを集めてしまうと、そこに住む人は賃労働者でしかないので、労働力を再生産するためにだけに住む。均質な労働力が欲しいから家も均質になっていく。近代都市論は、基本的には住宅だけを集めてつくる理論でした。田園都市論も同じです。そこで何が切り離されてしまったかというと、経済だと思うんですよ。コミュニティが権力を失っていくのと同時に、住宅が経済に参加する場所ではなくなっていく。自分自身の身体という労働力をもって、経済活動に参加するために働きに出ないといけない。人間は自分が食って生きるため以上の労働力を持っているので、その余剰分は資本家に搾取される、とマルクスは言っています。そういう人間に私たちはなってしまっているのです。

塚本さんが言うように、みんな「世界」に接続したいと思っているはずです。ただ、それを阻んでいるのが現在の住宅なのだと思います。今の住宅の供給の仕方では、家のなかの仕事は子どもをつくることだけになっている。まずは経済と住宅を一緒にできないか。それが塚本さんが言った「自然」なんだと思います。かつての住宅たちが自然と一緒に存在したのはそこに経済行為があったからです。

塚本──そういう「自然」の拡大解釈が混乱のもとです。でも山本さんは、住宅地や都市自体が「自然」と切り離されているので、「自然」と再接続するというのは無理だと仰っているのですね?ではその話は一度棚上げにして、山本さんが言われる経済について考えると、それはより厳密に言えば「働く」ということではないでしょうか。働くことは物事を関係づけていくことです。住宅での日々の生活は経済行為から切り離されているけれども、住宅地自体は非常に経済的な産物じゃないですか。そこを区別するためにも、「経済」より「働く」の方が言葉として良くないですか?

山本──自分たちが住んでいる場所で働き、住宅の内側で自分たちが未来に残すものをつくるための仕組みをつくることだと思います。それはかつてあったし、商店街などには現在もあるわけです。

横浜市に元町商店街という商店街があって、そこの旦那衆たちはすごく生き生きしています。横浜市に対しても強い権力をもっていて、横浜市から何か言われても反論できるわけです。商店街では自分の店だけ儲かっても長続きせず、周囲の店と共存共栄しないとうまくいきません。すると当然住むことと働くことのつながりが生まれてくる。経済行為とともに住む仕組みをこれからどう築いていくかが、商店街以外の場所でも大きな問題になってくるはずです。

山本──いや、それはね(笑)、「世界」というのは非常に小さい地域社会圏としてあるんです。中世都市のように街全体をつくるわけにはいかない。そうすると小さい領域で「世界」のようなものを少しずつつくっていくしかしょうがない。いきなり「世界」をつくることはすごく難しい。やれることをやっていくということしかないですね。

ジェファーソンは、とにかくやれることをひとつずつやれと言っています。彼は評議会(カウンシル)で決めたことを、まずは自分たちで実行すべきだと言っていました。ただ、ジェファーソンはそれに失敗します。アメリカ憲法のなかにタウン・シップを組み込めなかった。その結果、アメリカ憲法は二大政党制へと流れていってしまいますが、これを後になってジェファーソンはものすごく後悔します。

塚本──たしかにタウン・シップがあれば、当然、それぞれの地域性や街の成立基盤となる周辺の自然、動員している自然の資源が問題になってくるので、それが社会を構成する要素になりえたかもしれません。しかし一方で、強烈に自然を動員して社会をつくっているにもかかわらず、その部分を隠すというのが近代以降のやり方ですよね。自然と社会の関係を説明しようとすると、まさに自然の搾取といえるような、色々惨い事がおこっていたりするから、社会全体の生産性が下がるので、そこは一度すべて切り離す。

ブルーノ・ラトゥールというフランスの科学文化人類学者が、自然と社会の関係がいかに互いを利用し合いながらつくられてきたかということについて研究していて、著書『虚構の「近代」──科学人類学は警告する』(新評論、2008)に、近代社会はじつは自然を大量に動員して社会とのハイブリッドをつくっているにもかかわらず、その動員の部分を隠蔽することで生産性を上げる仕組みをつくってきたと書いています。人工的な空間をつくるためには、どこかで木をたくさん切ってこなければならないし、どこかで石炭や石油を燃やさなければいけない。近代はずっとそういう自然の動員をできるだけ見えないように、見せないようにしてきたのです。

山本──そうですね。それはさっきのインフラの話とつながると思いますが、今はインフラが完全に国家の管轄になっているわけです。誰もチェックできないまま国家がインフラをすべて整備している。高尾山と相模原を結ぶ圏央道がいつの間にかできているし、原子力発電所がこれほどたくさんあったことも知らなかった。インフラをつくる管轄権はそれぞれ省庁のセクショナリズムで完全に分かれているので相互批判もない。日本は、縦割りの官僚たちによってなんでもできる国になっています。すごく恐ろしいことです。

隠蔽というよりそもそも不可視で見ることすらできない。インフラはすべて自然と関わっています。ダムをつくるにしても原発をつくるにしても、なんらかのかたちで自然を破壊してインフラをつくっているわけですから、そこがいつまでも不可視なのは大きな問題です。

塚本──それぞれの専門性が非常に高まっているので、誰も批判的に検証できなくなっていますね。たとえば防潮堤つくるにしても、まず海底の地形データが必要で、それをもとにしたシミュレーションが必要で、それによって津波の高さを割り出し、防潮堤の高さが決まって、つづいてコンクリートの総量が決まり、予算が決まって、その予算でどのくらいの人間が雇えるかという雇用の問題に置き換わり、票田の話に変わり、政治がそれをすくい上げる。お互いがお互いを利用する関係がぐるぐる廻るわけですよ。どこかひとつを批判しても、それが廻り廻って自分の存立を危うくするのです。そのような奇妙で巧妙なハイブリッドが「社会」を支えている。ラトゥールはこれを「ハイブリッド・モンスター」と呼んでいます。批判が批判にならないとしても、それがどのようにしてできあがっているかぐらいは、やはり知らないといけない。建築はもともと「世界」のなかに人間を位置づける最高のデバイスだったのに、産業化以降いつの間にか人間を「世界」から引き剥がして「社会」化させていくための道具になっていったのです。その流れをどうやって逆に戻すのかということを真剣に検討しなければならない。

「地域社会圏主義」では、こうした社会と自然の関係をどのように位置づけているのでしょうか。どのようにもう一度「自然」との結び直しをして、「世界」化にむけての戦略にしていくのでしょうか。

塚本さんがつくる小さい住宅は外側とどうつながるかをいつも考えていますよね。そういうことが重要だと思います。結果として隣の人と関わればいいし、3、4軒でつながってくれてもいい。たとえばエネファームのようなエネルギーシステムは3、4軒集まると非常に効率が良いのです。一軒の住宅を周辺との関係でつくることと、ただ漫然とつくるのとでは意味がまったく変わってきます。

フランスのミュルーズの労働者住宅で想定されているスキルは生殖行為だけだから、それ以外のスキルはなくていいという極端な例ですが、実際の人間は本当にさまざまなことをやっていますよね。産業革命以降、建物のビルディングタイプは圧倒的に増えますが、それとともに新しくできる学校や美術館や図書館に合わせて人はあたらしいふるまいをつくってきました。そのため、現在の人々は学校や美術館や図書館でのふるまいには相当慣れ親しんでいますが、むしろそのようなスキルしか持っていないようにも見える。家や駅や学校や仕事場でのふるまいはわかっていても、途中の道端や広場でのふるまいはわからない人間が大量に生産されてきました。

この人々のスキルの問題は建築にとって、特にパブリックスペースをつくるときに重要だと考えています。近代化以降の新しいビルディングタイプの出現に合わせて、人々は自分たちのふるまいを整えてきましたが、今では情報デバイスの発達によって、明日晴れたら集まろうとか、今から集まろうといったような即時的な連絡が取りやすくなり、また施設に頼らなくても人が集まれるようになりました。施設に納まらない小さな活動が増えている状況のなかで、行政が用意するパブリックスペースには全然対応力がない。これからアン・インスティテューショナル(非施設的)な活動をどう組み立てていくかを考えていくときに、その受け皿となる空間が求められていると思います。人々がもっているスキルを束ねるとか、スキルを発揮しやすい雰囲気をつくるとか、そのスキルが洗練されてみえるような設えとか、空間がそういう小さな活動のエンカレッジメント(励まし)をできるようになるといいですよね。

「個人と国家の〈間〉を設計せよ」と言う山本さんは、この個人のスキルのようなものをどのように位置づけますか。

山本──塚本さんのおっしゃったように、スキルというのはビヘイビア(ふるまい)ですよね。言い換えれば作法です。われわれは、たとえばホテルのロビーでは大声は出さないとか、ある特定の空間における作法は知っているわけです。空間と作法が関係していることはみんな知っていますよね。

塚本──ビヘイビアは身につけていなければならないものですが、常にそこには生権力が潜んでいる。それを批判的に論じるのが、フーコーの系譜学的施設論ですね。アーレントも『人間の条件』でテーブルを例にして、「テーブルとは人を関係させると同時に分離する耐久的な存在である」と両義性を語っていますね。

山本──そこでアーレントは、ビヘイビアが固定されるとそこから新たな発想が生まれなくなることを心配しているのです。それを「ビヘイビアの内側に閉じ込められる」と言っています。それはハイデガーの「頽怠落」と言った言葉に影響を受けているかもしれない。固定してしまった世界のなかで、その世界を自覚しない人たちは日々同じことを繰り返していくしかない。ビヘイビアが固定してしまうと、次の新しい自由を求めて物事を始めるときの障害になると言っています。

では、古い共同体のなかでビヘイビアが固定しないように、つねに新しい自由やメッセージを求めていくためにはどうしたらいいか。ここでも重要なのは住宅との関係だと思います。住宅はただ昨日と同じことを繰り返す場所ではない。常に新しいことが始まる場所であるためにはどうしたら良いのか。さきほど塚本さんが紹介されたバルセロナの丘の上の鳥の話も、広場に集まる男たちがどこに住んでどういう暮らしをしているのか、彼らにとっての街−共同体−広場の関係性がわかると、異なるビヘイビアが生み出せるような気がするのです。広場の内側だけの問題じゃない。

たとえば地元にトマトのカリスマ生産者がいたので、トマトの一番おいしい時期に駅前広場で売ってくださいとお願いしました。すると、「忙しくて売り子なんてやってられないよ」と断られたのですが、その会議に出ていた高校生たちが「私たちが売ります」と言ってくれて、さらに酒屋さんがトラックで駅前広場までトマトを運んでくれることになり、高校生がそれを売る。こういう協働が成立したのは面白かったです。広場がこうした使われ方をしていくと、そこは単に誰でも使っていいですよ、という場所ではなくなってきます。あの人だったらこういうことができるなという想定とともに広場を設計すれば、予め埋め込んでおくライフラインも具体的になりますから、その後いろいろな展開を考えやすくなる。

実際にこういう人々の協働を組み込んだ設計をやっていたので、スキルやふるまいと建築の関係には関心があります。インスティテューション(施設・制度)からはみでる部分をすくい上げると、パブリックスペースは活性化するはずです。

山本──インスティテューションということで言うと、反戦集会の時代に新宿駅西口地下広場で集まって歌を歌ったりしていると、警察がすぐに飛んできて「ここは通路だから歌っちゃダメだ、歩くところだから歩け」と言うわけです。まさに施設化ですね(笑)。

塚本──英語でいうところのインスティテューショナライゼーション(笑)。

山本──国家をはじめ管理する側はすべてを施設化するわけですよね。自由なビヘイビアは排除して、決まったビヘイビアしか許さない。日本では今ますますそれがキツくなっています。そういう方向に進んでいるなかで、塚本さんがやろうとしているのは自由なふるまいを人々の手にいかに取り戻すかということですね。

最近の若い人たちは、自分がどれほどキツく拘束されているかということに無自覚な気がします。でもそれは、むしろわれわれ建築をつくる側にとっての問題かもしれないですね。建築家もますます制度のなかでしか建築をつくれない状況に追い込まれている。

塚本──コンペも施設設計経験者でないと参加できないですからね。これでは建築家は完全に施設専門家という扱いです。

山本──決定権が歴然と向こう側にあるのです。選挙で選ばれた市長や議員の側に。そこには市民がまったく登場しないですよね。市長は市民から選ばれた存在ではありますが、多くの場合は官僚が社会代表の顔をして決定をしてしまいます。だからわれわれは建築つくるときどこに訴えたらいいかわからない。だからこそ、市長が変わると計画がキャンセルになるという事態が起きる。これがまさに選挙専政主義です。3年に一度の選挙に勝つと、全権が自分にあると間違えてしまうんです。そういう誤った政治に対して、地域社会のなかに権力があるという認識とともにわれわれが声を上げていかないと、専門家集団は国家のためにしか働けなくなってします。地域社会のためにつくっているんだと訴えていかないと。建築家たちは誰のためにその公共建築をつくっているのか、自分たちの責任とともに考え直さなければなりません。

塚本──復興のプロジェクトで仲良くなった牡鹿半島の漁師さんたちから、壊れた神社を直してほしいと頼まれました。資金調達から、歪みを直したり、鳥居を再建したり、すべてが設計だと思ってやりました[図20]。行政とはほとんど関係なく、自分たちで自分たちの神社をどう修復し維持していくかということでした。建築家のスキルがそういうところでも活かされることは新鮮でした。

最近、外国で3〜4年程度の寿命の仮設建築をつくるプロジェクトをいくつかやっています。それらは、これまでの施設という制度にはまらない活動をサポートする実験的な施設で、非常に可能性を感じています。それぞれの国で強くなっているシステム管理に対して人々が声を上げ、新しい場所をつくろうとしている。こういうことが世界中で起きてきているので、日本でも起こることを私は期待していますし、起こるだろうと思っています。

塚本──近代主義はそういう思考を育ててきませんでした。計画学というセオリーに沿ってつくればどこでも同じように建築や街をつくることができるということを確立するのが計画学で、みんなそれを教わってきたわけです。

この材料からはじめてみようとか、この職人ならこうつくるだろうとか、そういうつくり方は学校では教えないですよね。本当はそういうことを教えないといけない。そうした知性の育成とともに、事物の相互連関を豊さの実感を伴ったものにしていく。そのことによって、われわれが生きる場所を「社会」から「世界」へとシフトする。これが次の戦略になってくると思います。 今日は実践的な理念を共有できてとても有意義でした。ありがとうございました。

[2014年8月24日、池袋コミュニティ・カレッジにて] (www.7cn.co.jp/7cn/culture/cc/)

塚本由晴(つかもと・よしはる)

1965年生まれ。建築家、東京工業大学大学院准教授。貝島桃代とアトリエ・ワン主宰。アトリエ・ワンの作品=《ハウス&アトリエ・ワン》(2006)、《みやしたこうえん》(2011)、《BMW Guggenheim Lab》(2011)、《Rue Ribiere》(2011)ほか。アトリエ・ワンの著書=『空間の響き/響きの空間』(INAX出版、2009)、『Behaviorology』(Rizzoli、2010)、『WindowScape2 窓と街並の系譜学』(フィルムアート社、2014)、『図解アトリエ・ワン2』(TOTO出版、2014)『コモナリティーズ』(LIXIL出版、2014)ほか。

山本理顕(やまもと・りけん)

1945年北京市生まれ。建築家、山本理顕設計工場主宰。主な作品=《熊本県立保田窪第一団地》(1991)、《東雲キャナルコート 1街区》(2003)、《平田みんなの家》(2012)、《天津図書館》(2012)ほか。著書=『地域社会圏主義』(上野千鶴子、金子勝、平山洋介、仲俊治+末光弘和+Y-GSAと共著、INAX出版、2012、増補版=2013 )、『RIKEN YAMAMOTO 山本理顕の建築』(TOTO出版、2012)、編著=『徹底討論 私たちが住みたい都市』(平凡社、2006)ほか。

お二人の建築思想が生まれる場所、描く構想は深いところで通じていると読めるとともに、作品に現われる差異にも深く興味を抱きます。本日は、お二人の〈中間領域〉=「地域社会圏」「コモナリティ」をめぐる構想を、「コミュニティとコモナリティ」「社会と自然」「計画と再生産」などのテーマとの関係とともにお聞かせいただく予定です。「コミュニティ」や「ソーシャル」をめぐる昨今の建築議論への問いかけにも、新しい視点を伴う提案にもなることを期待しています。

- 左=アトリエ・ワン『コモナリティーズ──ふるまいの生産』(LIXIL出版、2014)

右=山本理顕『地域社会圏主義』(増補改訂版、LIXIL出版、2013)

- 山本理顕氏(左)、塚本由晴氏(右)

[塚本由晴プレゼンテーション]

《保田窪団地》と《コモンシティ星田》におけるコミュニティとコモナリティ

塚本由晴──本日はよろしくお願いいたします。建築の「コモナリティ(共有性)」について考えるうえで私が影響を受けた方や関心の近い方といろいろお話をしたいと思い、この「コモナリティ会議」を始めました。山本さんとは前々から是非お話ししたいと思っていましたので、機会をいただきありがとうございます。私が大学院生で、東京工業大学の坂本一成研究室に所属していた頃、山本さんが3年生の設計製図の非常勤講師で東工大にいらっしゃっていました。その時に山本さんが見せてくれた計画案が《熊本県営保田窪第一団地》(1991)でした[図1]。それがショッキングだったことを覚えています。この集合住宅の中央には中庭が設けてありますが、そこにはそれぞれの住戸からしか入れないのです。これをめぐって坂本研究室のメンバーと山本さんとの間で喧々諤々の議論がありました。これは公共の集合住宅としてふさわしくないというのが坂本研の大方の意見でした。なぜ公共の施設なのに、そこに住んでいる人たちしか入れないのかと。当時の坂本先生の考えは、集合住宅であっても、住民しか使えないようなコモンスペースを持つのではなく、誰でもアクセスできるパブリックな領域をできるだけ拡大して、それぞれの住戸はこれに直接接続していたほうがよい、というものだったので、その真逆を行く《保田窪団地》には非常にびっくりしたのです。その少し後になりますが、坂本先生は、《保田窪団地》と同じ熊本アートポリスの一環で、《熊本市営託麻団地》(1994)に長谷川逸子さん、松永安光さんと共同で取り組みました。この計画ではコモンスペースをつくらず、敷地内だけでなく住棟内まで貫通するパブリックな動線を導入し、そこから各住戸にアプローチする構成をとりました。

- [図1]《熊本県営保田窪第一団地》(撮影=相原功)

当時の坂本研究室は、《コモンシティ星田》(1992)[図2]に取り組んでいました。北向きの斜面地に108戸の住宅をばらまいて、ひな壇造成ではなくスロープ造成を採用し、レベル差を建物の構成で吸収しています。このときも坂本先生はコモンの領域に懐疑的でした。誰でも入ることができる歩行者専用の水路付き遊歩道と、各住戸のパーキングが接する車道によって、各住戸ははさまれていました。ガレージを組み込んだ建物の外壁は直接車道に面し、コンクリート造の1階の上に鉄骨フレームの2階が乗ります。北向き斜面なので南側から採光し北側斜線を回避するために、ハーフボールトの屋根が架かっています。そうした条件を共有する建物の反復によって、集落の街並がもつような共同性をつくりだすことがここで目論まれていたわけです。

坂本一成《コモンシティ星田》(『日経アーキテクチュア』No.434、日経BP)〈クリックで拡大〉

その頃の研究室での議論の一つに、「コモンスペースをつくらないと言うけれど、特徴的な建物が並ぶことで閉じた領域となるため、知らない人は入って来ないのではないか?」というのがありました。でも坂本さんは、それでもいいと。コモンスペースにある面積が確保されれば、コミュニティの活動が発生すると漠然と想定している平面計画はよくない、ということでした。私は、そのようにコモンスペースを批判する一方で、建物の形式を共有することにより、集落にも通じるような強い全体性を生じさせていることが面白いと感じていました。その関心をうまく掬いあげるのに「コミュニティ」という言葉は適さない。そこで「コモナリティ」と言えば良いのではないかと、考えるようになりました。

街並のコモナリティ

一般的に似たような形式が並ぶ街並のことを「タイポロジーが共有されている」と言いますが、それが道沿いに連続すると統一感のある街並ができます。これは新潟の十日町の街並です[図3]。豪雪地帯なので雪の問題が住民のあいだで共有されているのです。冬のあいだに3メートルを超えて降り積もる雪への対応が、屋根の形状を独特なものにしています。必ず屋根勾配の急な側に玄関があって、勾配が緩い裏側に雪を落とす仕組みです。雪の取り扱いによって建物の形態がなんとなく似てくるわけです。ひとりの建築家が設計した《コモンシティ星田》のような統一感はないけれど、雪の問題が共有されるためにみんなで創意工夫を重ねて来た街並といえます。そういう場所に行くと、問題を共有する人々がつくり出す環境の内側に入ったという感覚がある。それが「みんなが建物のつくりかたを知っている」、〈人〉と〈家〉と〈環境〉の好ましい関係だと思います。

- [図3]新潟十日町の豪雪地帯の街並(提供=アトリエ・ワン)

大学の研究室ではYKKAPと共同で「窓学」という研究を行なっています。世界中の窓を観察していくと、その形態が光、風、熱のふるまい、人のふるまいなど、さまざまなふるまいを均衡させていることがわかります。そのような成り立ちですから、窓の形式というのは、異なる建物にも共有され、通りに沿って反復されることにより街並がつくられていきます。たとえばアムステルダムの街並は、建物の屋根の形は違っても窓はだいたい同じです。そのなかにつくられた時代による技術の違いが織り込まれています。

日本でも飛騨古川という街があります。ここは飛騨高山の隣街で、山のなかの街道沿いの非常に美しい街です。飛騨高山と違い、伝統的建築物保存地域の指定を断って、自分たちで街並を守ると決めた街です。特徴は、町家の2階部分が出窓になった出窓造りです。そこにいろいろな彫りが施された「雲」と呼ばれる支えがあり、各家ごとに違う意匠が施されています。伝統建築物保存地区に指定されていないので、材料は現代的なものが取り入れられています。アルミサッシやアルミ格子もOKです。美意識が高いので、素材がアルミでも非常に美しいものになっていますね[図4]。伝統的な形式が現代に継承されているこの街では、通りに面して変な建物を建てると「相場崩し」と呼ばれて怒られます。街に対するプライドがあるからこそ言えることです。

飛騨古川のように、「自分の街では家はこうつくるんだ」、ということがわかっている人たちは自分に自信があり、それを熱っぽく説明してくれるし、そこに住むことを誇りに思っている。それに対して、メーカーや建築家、大工が建てた家がごちゃごちゃに混ざっている東京の郊外住宅地には、この街にはどういう建て方がふさわしいかという共通認識がありません。だから自由であるとも言える。けれど見方を変えると、20世紀の住宅の産業化にともない、何をつくっていいかわからない人々につくりかえられてしまったとも言える。自分たちの街ではこういう形式がいいんだという、建築に関する共有された知識がないことは悲しいことではないでしょうか。この建築と街並の関係は、まさに建築のコモナリティの問題なのです。

- [図4]岐阜県飛騨市古川町の町並(提供=アトリエ・ワン)

パブリックスペースのコモナリティ

もうひとつ、広場のようなだれのものでもないパブリックスペースにおける人々のふるまいも、私はコモナリティであると考えています。行政が一方的に計画した広場というのはなかなかうまく使われないものです。どういう人がどう使うのかというコンセンサスなしに、施設として広場が用意されても、「他の人に迷惑をかけないようにあまり使わないでおこう」となって、結局使われない。それは集合住宅のコモンスペースと同じことです。計画側が平等性を考えるあまり、スキルのない、空っぽな身体を想定してつくるからだれも使わない空間として残ってしまうのです。私がここでスキルと呼ぶものは些細なものです。たとえば夏のデンマーク、コペンハーゲンの街中にある橋で、人々が夕方遅くまで座り込んでいる[図5]。夏といってもちょっと肌寒いくらいの気候で、自転車で通り過ぎる人々は長袖です。でも座っている人々は半袖です。西側を向いた石の手摺りが日中の日差しを浴びて蓄えられた熱が、徐々に放出されるのを人々は背中で感じながら座っているからです。つまり、街の中で、石のまわりの熱のふるまいと人のふるまいがシンクロしている。熱という自然のふるまいについて知っていることが、人のふるまいに快適さや楽しさをつくりだし、街の公共空間として顕在化している。誰かが考えたプログラムにのっているわけでも、誰かが管理しているわけでもなく、人々が自然に思いついてやっている。こういう自然ーモノー人の相互連関を通してパブリックスペースを考えることが大事だと思っています。

ここで、建築家が計画した広場のあまり良くない例を紹介します。バルセロナのロケットという、丘の上から市街を見渡せるエリアがあります。昔は街のはずれでインフラもなかったのですが、1930年代に都市部の工場や建設現場での労働力として、アンダルシアから来た移民が住み始めました。彼らは建設現場からポケットに入るだけのレンガを持ち帰って家を建てていったと聞きました。斜面にレンガの壁を建て、漆喰を塗るわけですから、当然アンダルシアのような雰囲気になります。彼らには、このやり方しかなかったわけですが、逆に言えば、彼らは家のつくりかた、まちのつくり方を知っていたわけです。イリーガルだったこのエリアも、今では合法化され、ライフラインも整備され、ついに地下鉄駅もつくられました。斜面地なので、駅の屋上が山側で地面に接する広場になっています。その広場の眺めのよい市街地側にはシャープな鉄製の手摺りがありますが、そこにはほとんど人がいない[図6]。逆の山側に小さな東屋があって、そこにたくさんの男たちが集まって何かをやっています。バルセロナの素晴らしい景色に背を向けて何をやっているかというと、男たちは鳥を愛でているのです。これがアンダルシアの男たちの趣味なんですね。みんな家で鳥を飼っていて、広場に集まって見せあったり声を聞いたりして楽しむ風習があるのです。

私が思うに、ここを設計した建築家はこの地域に住んでいる人たちの歴史や風習を理解していなかったのではないかと思います。もし理解していたら、市街地側に鳥かごを置くしかけをつくって、鳥を見ながら景色も楽しめるような工夫ができたはずです。そうすればもう少し楽しそうなふるまいに見えたと思うのですが、現状ではちょっと冴えなくて、日中から鳥と一緒にいるちょっと駄目なおじさんたち(笑)に見えてしまう。でもそれは空間のつくり方次第なのです。建築家がそれを知らなかったために、みんなで鳥を愛でるという、人々の内側から出てくるコモナリティを活用できずに台なしにしてしまっている。

私は、この地域にそういう趣味をもった人たちがいるならば、そのふるまいが楽しげに見えて、それゆえほかの人もそこに参加できるような寛容な雰囲気が立ち現われる設えを組み込めないだろうかと思います。そのように人々がパブリックスペースを利用しているという事実があれば、パブリックスペースは同じスキルを持たない人やそこに住んでいない人にとっても開かれていくはずです。そうすることで、パブリックスペースが空っぽの身体を想定したものではなくて、具体的なスキルをもった人に向けたパブリックスペースになっていく。これがパブリックスペースを考えるときに鍵となる「コモナリティ」です。

[山本理顕プレゼンテーション]

コミュニティ≠みんなで仲良く

山本理顕──山本です。今日はよろしくお願いします。私なりにコミュニティについてずっと考えてきましたので今日はその話をします。岩波書店から出ている雑誌『思想』で、今年の1月から5回連載でコミュニティ論「個人と国家の〈間〉を設計せよ」を書きました。9月号に最終回「『選挙専制主義』に対する『地域ごとの権力』」が出ます。今までの「コミュニティ」をめぐる話が、はたして「建築空間と人々のアクティビティ」の関係をどう捉えていたのか。それが少しずつわかってきたので改めて自分でコミュニティ論を書きたいと思いました。現在「コミュニティ」という言葉は、「みんなで仲良くすること」「仲良い関係を共有していること」などの印象とともにあると思います。いつから「コミュニティ=みんなで仲良く」という図式になってしまったのか、ということから考え始めました。

コミュニティとはひとつの権力なのだと思います。「強い自治権を持った中世都市は強いコミュニティを持っている」という構造を有していたはずです。「コミュニティ」という言葉は権力という概念と共に考えたときにはじめて意味がはっきりするわけです。それが、「みんなで仲良く」となったとたんに「権力」という意味が抜け落ちてしまう。そして建築家たちは、広場を囲むとコミュニティができるとか、クルドサックの道路の周りに住宅を建てるとコミュニティができるとか、そういうことを言ってきたのです。それで住宅のパターン、配置計画を一生懸命描き、建築家たちはそのパターン計画をコミュニティ計画と錯覚してしまった。ですから、建築家はコミュニティと言うけど、どこにもコミュニティなんてないじゃないかと批判をする人々も現われます。それは当然なわけです。コミュニティと権力が完全に乖離してしまっているわけですから。なぜこういうことが起きたか、というのが今日の話です。

コミュニティという権力

wikipediaでフランスにおける都市自治体を意味する「コミューン(commune)」について調べるとこのように書いてあります。"フランスには日本のような行政上の市、町、村の区別はない。地図上に「都市」も「村」も存在しない。人口80万人のマルセイユも、200人程度のカマンベールもコミューンである。(...中略...)コミューンには、議会(conseil municipal)と市長(maire)が置かれる。議会の議員は住民の直接選挙で選ばれる。市長は議員の中から互選され、議会の議長と執行機関の長を兼ねる。"

コミューンはそれ自体がひとつの権力でした。中世都市も権力の在り処ははっきりしていた。ギルド集団の権力、教会の権力がある。中世都市はそれらの権力とともにあったわけで、これがいわば「コミュニティ」の語源です。

ハンナ・アーレントの『人間の条件』『革命について』にはコミュニティについてきちんと書かれています。アーレントは『革命について』で権力についてこう書いています。

"一つの空間を共有し、その空間の中で他者と共に自ら行うべき事を自ら決断する力"

『革命について』p.294

- 『革命について』

(志水速雄訳、ちくま学芸文庫、1995)

フランス判事修習生だったアレクシ・ド・トクヴィルが1831年にアメリカのニューイングランドを旅行したときに、タウン・シップのような堅固な地域自治体があることに驚きました。フランス革命後のフランスは党派活動が盛んだったので、権力とはつまり、どの党がより多くの票を集めるかという党派主義によって形成されるものでした。そうした党派主義をジェファーソンは「選挙専制主義」として批判します。選挙で勝った党がすべての権力を持つことは暴政につながる。たくさんの議員を抱えた党派は議会のなかで必ず決定権を持つので、議会そのものが無力化していく。それが選挙専制主義です。それに対して「コミュニティとはそこに住む人びとの権力とともにある空間のことである。選挙専制主義に対立する唯一の権力である」と、ジェファーソンは語っています。アーレントはこのジェファーソンの考えに非常に共感していたようです。

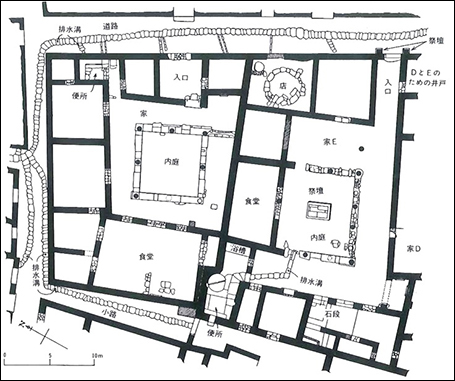

「閾」という空間概念

このようにコミュニティは権力と関係していますが、では、コミュニティと空間はどう関係しているのか。じつはひとつの住宅のつくられ方のなかにコミュニティに参加する仕組みそのものが埋め込まれていました。それを説明するためにアーレントは古代ギリシアの話をします。ギリシア文化の宗教的、商業的中心地であるデロス島に残る遺跡の平面図を見てみると、住宅の入口は都市のインフラに接続していて、中央に中庭、中庭に面してアンドロン(食堂)があります。ここはシンポシオン(宴会)を行なう場所です[図7]。ここで男たちは食事をし、酒を飲みながら政治の議論を行ないました。ポリスの家父長たちが集まる男の場所です。一方で、女が利用する領域には奴隷が一緒に生活していて、家事は奴隷の仕事でした。男たちは政治に参加するだけで家事は絶対にしない。男にとって日常の労働に参加することは恥ずかしいことでした。男が利用する領域を「アンドロニティス」、女が利用する領域を「ギュナイコニティス」といいます[図8]。男の部屋と女の部屋が完全に分かれていて、女たちは男の部屋には入れません。政治に参加することと日常的な仕事はまったくちがう行為でした。自分たちの生活を維持して子どもをつくり、生活の再生産を行なうことが「ギュナイコニティス」での行為でした。

- [図7]デロス第2街区の2軒の住宅

出典=レオナルド・べネ−ヴォロ『図説・都市の世界史1ー古代』(相模書房、1983、p.97)

-

[図8]アレイオス・パゴス北斜面の住宅。

(出典=桜井万里子『古代ギリシアの女たち

──アテナイの現実と夢』

(中公文庫、2010、p.147)

閾の概念をひょうたん型の図で示したものがこれです[図9]。斜線部はPublic Realm(公的領域)で、閾とギュナイコニティス(Private Sphere)を合わせたひょうたん全体がPrivate Realm(オイキア=家)を指します。ですから、私的な家がその内側にパブリックスペースを含んでいたことになります。No Man's Landという公私どちらにも属さない場所が家のなかにあるのです。今までわれわれは、プライベートな場所とパブリックな場所とは別に中間領域があると思っていたけど、そうではなく家のなかにある。アーレントはPrivate Sphere(私的空間・親密空間)とPrivate Realm(私的領域)を使い分けています。Private Realm(家)のなかにPrivate Sphereと閾とがあるわけです。

Private Sphere(私的空間・親密空間)が女と奴隷の空間です。日々食事をつくって、洗濯をして、子どもをつくる空間。奴隷は外の活動に一切参加することが許されませんでした。奴隷とは戦いに負けて捕虜になった元市民です。彼らは奴隷になったとたん自分の存在を消さなければならない。自分が何者かを表明できるのは、唯一Public Realm(公的領域)に参加するときだけなのです。奴隷たちがもっとも恐れていたのは、自分が何者でもないまま、誰にも記憶されないまま死んでいくことでした。私的領域から外へ出られないということは、誰からも記憶されない状態を意味します。これがギリシア時代の女性や奴隷たちが生活したPrivate Sphereでした。

- [図9]「閾」の概念図(作成=山本理顕)

コミュニティにおける外観の現われ

ネパールの山の中にナカガオンナクサという村があります[図10]。通りに面して並んでいる家の一段高いところに閾的な空間があります。ここは「ダルワザ」と呼ばれる男の部屋になっています。オープンなベランダ形式のものもあるし、室内化されているものもある。ギリシア時代のアンドロニティスと同じです。こういう空間を集落調査でずっと見てきたので、アーレントが言っていたことはすぐに理解できました。

- [図10]ナカガオンナクサの閾的な空間「ダルワザ」

(提供=東京大学生産技術研究所原広司研究室)

イタリア、トスカーナ地方の中世都市サンジミニアーノは多くの塔が立ち並んでいることで知られています[図11]。材料が揃っていて外観に統一感があります。自分たちもこの共同体に参加しているという意思表明でもあるし、外から見ても非常にきれいな街です。当時はギルドの時代でしたから、通りに面して商店が並び上階には職人が住んでいました。サンジミニアーノの商店は今でも一階が土産物屋になっています。イタリア語でボテッガ、フランス語でブティックといいます。ボテッガは商人や職人たちの店で、街をつくるときの閾になっていました[図12]。ギルド集団たちはそれぞれ権力をもっていて、通りごとに同じ店が並んでいました。金細工の通りと革細工の通りが分かれていたわけです。そうしたギルド集団が集まってコムーネ(都市自治体)を形成していきました。コミュニティは必ず外観の現われを持ちます。それは街全体で持つものでもあり、住宅それぞれが持つものでもあります。それをアーレントは「エクステリア・アピアランス(外観の現われ)」と呼んでいます。

- [図11]トスカーナ地方の中世都市サンジミニアーノ

- [図12]サンジミニアーノのbottega、boutique(いずれも提供=山本理顕)

イタリアのペルージャにあるアッシジの人工台地にはサンフランチェスコを祀ったサンフランチェスコ教会が建っています[図13]。台地の下から見上げると教会が浮かんでいるかのようです。そうした外観の現われは街の商売にとって非常に大切でした。それぞれの町は独自の商品を売っていて、それを買いにきた人たちにとって外観の現われはシンボルになります[図14]。街の経済活動のためにも巡礼者がたくさん訪れる教会は非常に重要でした。来訪者はサンフランチェスコの偶像(アイドル)を拝みに来るわけです。アイドルに会いに来てブティックで買い物をして帰るというんだから、ほとんど今と変わらないですね(笑)。

- [図13]サンフランチェスコ教会

- [図14]アッシジのbouttega、boutique(いずれも提供=山本理顕)

また、江戸時代の神田にも商店と一緒にコミュニティがありました[図15]。道に面した住宅はすべてが店舗兼用で、街の自治会は非常に強い力を持っていました。ここでも店は閾で、都市に参加する空間でもあるし個人の空間でもある。そういう関係が江戸時代の日本にもありました。

- [図15]江戸時代の神田の町屋(六曲一双江戸図屏風より、出典=大岡敏昭『江戸時代 日本の家 人々はどのような家に住んでいたか』相模書房、2011、p.189)

「世界」と「社会」──産業革命と労働者住宅

ギリシアから中世まで連綿とつづいた住宅の空間構成は、産業革命以降の労働者住宅で一気に変わっていきます。アーレントは「世界」と「社会」を区別して定義しています。「世界」とは、耐久性があってずっとそこにあるものです。自分が生まれる前からそこにあり、死んでもそこにあり続ける。自分という存在を世界が記憶してくれていること、それこそがコミュニティにとって最も大切であるとアーレントは強く主張しています。つまりコミュニティとしての権力があり、そこに生きる人々の一生を記憶してくれていて、街にはアピアランスがある。そういうものが、かつてあったコミュニティでした。それが「世界」です。しかしそれが産業革命以降は「社会」という空間に変わっていく。社会=ソサエティとは、ある目的をもって同盟を結んだ集団を意味します。非常に私的な集団でした。それが産業革命以降、シビル・ソサエティという言葉になり、一般化していったわけです。「社会」が市民にとっての一般的な空間であるかのように捉えられるようになっていきます。社会は、自分たちを記憶してくれる「世界」とは異なります。産業革命以後の「社会」は、純粋に利益を上げるためだけの空間になっていきます。それが市場社会です。商品が自由に売買できるような空間になり、どの都市もほかの都市とさほど変わらなくなっていく。もう一方で、子どもを生んで育てるための空間、自分の労働力を再生産し続けるためだけの空間として、女たちだけの空間(ギュナイコニティス)が社会と切り離された住宅と呼ばれる空間になっていきました。

1852年に建設されたフランス東部ミュルーズの労働者都市住宅[図16]はその意味で象徴的です。平面図の色の濃い四角い部分が住戸です[図17]。2階建てで8戸がひとまとまりになっていますが、それぞれの住戸へのアプローチは完全に分離されています。住人たちが絶対に互いに顔を合わせないようにつくられているのですね。なぜかというと、コミュニティができてしまっては資本家が困るからです。フランス2月革命が1848年ですから、とにかく労働者同士を集まらせないようにするのが当時の資本家たちの考え方でした。一見コモンスペースに見える中央の洗濯場も、住民ごとに利用時間が厳格に決められ、徹底した分離統治が行なわれていました。

- [図16]ミュルーズの労働者都市

(中野隆生『プラーグ街の住民たち』山川出版社、1999、p.41を参照、作成=山本理顕)

- [図17]ミュルーズの労働者都市住宅平面

(中野隆生『プラーグ街の住民たち』山川出版社、1999、p.38を参照、作成=山本理顕)

これをひょうたんの図との関係で示すと、ひょうたんの首がなくなってPrivate Sphereだけが並んでいる状態になります[図18]。外との関係はまったくもたず、閾がない状態。周辺は完璧に管理された空間で、ひとつの住宅にひとつの家族が住んでいる。隣り合った住宅は相互に干渉しあわない。コミュニティの否定ですね。コミュニティをつくらず、均一な労働力をもった労働者をつくるために必要なプランでした。徹底した画一化と標準化です。住宅のなかでは女性、すなわち主婦が古代ギリシアで言うところの奴隷の役割を担うようになる。つまり専業主婦です。奴隷の役割を担う主婦がいたからこそ近代住宅は成り立っていたわけです。ここでは労働力の再生産とは子どもを産んで育てること。これは賃労働者のための住宅なので、ここには店を持つ人はいません。

- [図18]「閾」を持たない空間システム(作成=山本理顕)

今、われわれが暮らしている住宅と比べてどうでしょう。根本的に同じだと思いませんか。ミュルーズの労働者住宅と現代の住宅は連続しているのです。私たちが「パブリック」と呼んでいる空間はじつのところ公的空間として国家に管理されている空間で、プライベートな空間には私的生活しかない。子どもを産んで、あとは食べて飲んで自分たちをメンテナンスするだけの住宅。こんなに偏った空間は産業革命以前まではなかったのです。

つまり、コミュニティは権力であるということと、われわれはその権力を奪われたところに住んでいるという認識をしなければなりません。現状では、「コミュニティ」とは権力を失った人たちがお互いに仲良くすることだと思われてしまっている。原義に立ち戻ってこうしたことを考えていかなければならないと考えています。

[対談]

住宅の外側といかに関わるか

- 山本理顕氏(左)、塚本由晴氏(右)

塚本──私もずっと『思想』の連載は読ませていただいていますし、『地域社会圏主義』も拝読しています。まずお聞きしたいのは、山本さんの「コミュニティ」についての考えが、《保田窪団地》を設計されていた頃と現在で異なるのか、もしくは連続しているのか、そこからうかがいたいと思います。

山本──基本的には連続しています。今でも坂本一成さんの考え方とは違います。僕はこれまで集合住宅を設計するチャンスがかなり多かったのですが、そもそも住宅をただ集めてそこに人が住むということの意味が自分で設計していてなかなかわからなかったのです。単に経済合理性から集まっているだけにすぎず、建てる側も住む側も少しは経済的に助かる。それ以上の意味がなかなか見つけられなくて、かなり自分でも悩んでいました。《保田窪団地》は完全に囲い型で、各住宅を経由しないと中庭に入れません。住宅に囲まれた中庭は最後にたどり着く場所でした。110戸なので110個のゲートがあるようなものです。その中庭をコモンと呼んで、中庭に向かってすべてガラス張りにしました。

中庭の使われ方について社会学者の上野千鶴子さんが調査してくれました。子育て家族は上手く使ってくれていたのですが、単身者は絶対に出てこない場所になっていたということです。子どものスペースとしては上手くいったと思いますが、全体として成功したかはわかりません。

塚本──山本さんがおっしゃっていた「コミュニティとは権力である」ということと、表現としてはつながっていますね。コモンスペースへのアクセス権がそこに住んでいる人にしかないのは、ある種の権力を強く主張しているわけです。90年代はできるだけ非権力的なもの、権力を感じさせないような建築をつくろうとしていた時代だったので、あからさまに空間で権力を示していたことに多くの人が驚いのではないでしょうか。

山本──そうですね。あの頃に権力という言葉が思いついていたわけではないんですけどね。今にして思うと十分に権力的ですね。

塚本──だから余計にみんななにか怪しいと感じたんでしょう(笑)。

山本──たしかにあれは完璧なゲーテッド・コミュニティです。もし同時に保育所や商店を組み込むことができたらだいぶ違ったと思います。当時のプロポーザルでは1階に高齢者施設や子ども施設を入れる提案をしていましたが、国土交通省の補助金に厚生労働省の予算は使えないということで、結局実現しませんでした。結果として住宅だけになったために、余計にあからさまに排他的になってしまった。住宅だけではコミュニティを権力として考えることはできないのです。

しかし坂本さんの言うパブリックな空間と住宅だけでできている街というのは建て売り住宅と同じじゃないですか。塚本さんが批判したように、そこで同じ形を反復することでかえってコミュナルな雰囲気、今までの話で言うとみんなで仲良くという雰囲気が醸し出されていると感じます。

塚本──後から坂本先生に聞いた話では、住民に自分たちの街のアイデンティティを持ってもらうためにあのようにしたということです。積水ハウスが分譲した隣接する住宅地と大阪府住宅供給公社が供給した《コモンシティ星田》では価格帯がまったく違います。でもそこに住んでいる子供達は、同じ学校に通う訳です。そのときに、子供達が安い住宅地に住んでいるという劣等感を感じないように、経済的な指標では計れない質をつくりたかったと。

だから私は坂本さんの星田が街並としての強いまとまりをつくっていることは評価しています。均質ではなくて同一性と多様性を両立させたつくりになっているので、伝統的な集落に似ていてそこは巧みだなと思います。

ただ、その意図を言語化するときにコモンスペースを批判し、勢い余ってコモンという概念自体を否定してしまったのではないか。あの街並の面白さを坂本さん自身が言語化できていたのか?その意味を積極的に位置づけられたのか?という疑問が私には残っています。

山本──ええ、《コモンシティ星田》は非常に気持ちいい住宅地ですよね。ランドスケープがきれいですごく上手につくっているなと思いました。でも基本的な骨格自体は建て売りと変わらないと思います。

塚本──ひな壇造成ではなくスロープ造成にしたことは決定的に重要だったと思います。ひな壇造成では、土木産業が住宅産業のためのお膳立てをする構図になる。結果的に人間が住む場所が産業的につくられるようになってしまいます。スロープ造成にして建物でレベル差を吸収することは、斜面という人間が根本的には変えられないものを自分の生活の一部、住空間の一部に取り入れざるを得なくなる。そういう仕掛けとして高く評価できるでしょう。一般的な建て売り住宅団地は自然との相互連関が一切断たれ、資本主義社会における経済性が前面に現れてくるわけですが、それが近代の産業化がもたらしたひとつの負の側面だろうと思います。《コモンシティ星田》は建て売り住宅団地と変わらないじゃないか、という批判は、その意味であたらないと思います。

山本──なるほど、インフラと一緒に設計しているところが決定的に重要なわけですね。建て売り住宅では、敷地造成をする側は国家が定めたルール通りにつくる。住宅をつくる側は勝手にそれぞれの住宅だけつくる。国家がインフラを管理していて、住人はわずかな敷地の内側=私的な空間内だけで住んでいるのであれば、それはミュルーズの労働者都市住宅となにも変わりがありません。《コモンシティ星田》は全体がインフラとともにつくられているがゆえに普通の建売りとまったく違うというのはその通りですね。われわれは戸建住宅の内側だけで住宅のことを考えるのではなくて、インフラや周辺環境といった住宅の外側とどう関わるかを考えていかないと、住宅の内側だけで思考力が止まってしまう。

「社会」を「世界」化するために

- 塚本由晴氏

私が建築設計をしながらつねづね感じることは、もう一度「世界」に人間が接続するための建築をつくることはできないのだろうか、ということです。そのために「自然」を建築に取り入れ、自然との相互連関に人間の生を関係づけないといけない。集落や窓の調査をしていると、建築というものが、それぞれの場所で人々の生業や自然との絶妙なバランスでできあがっていることがよくわかります。そのバランスをある種の知性として次の世代に伝えていく必要がある。そうしたことを現代の条件に合わせて再解釈し、これからの建築をつくったり、新しい風景を考えていくことができると思うのです。このように考えると、これからはどうやって「自然」を「社会」に入れ、「社会」の「世界」化を計るかということがテーマになっていくと思います。

山本──第一次世界大戦後にゾーニング論ができて、住宅だけの場所、働くためだけの場所、商業のためだけの場所というように都市空間の機能分化が起きました。住宅だけを集めてしまうと、そこに住む人は賃労働者でしかないので、労働力を再生産するためにだけに住む。均質な労働力が欲しいから家も均質になっていく。近代都市論は、基本的には住宅だけを集めてつくる理論でした。田園都市論も同じです。そこで何が切り離されてしまったかというと、経済だと思うんですよ。コミュニティが権力を失っていくのと同時に、住宅が経済に参加する場所ではなくなっていく。自分自身の身体という労働力をもって、経済活動に参加するために働きに出ないといけない。人間は自分が食って生きるため以上の労働力を持っているので、その余剰分は資本家に搾取される、とマルクスは言っています。そういう人間に私たちはなってしまっているのです。

塚本さんが言うように、みんな「世界」に接続したいと思っているはずです。ただ、それを阻んでいるのが現在の住宅なのだと思います。今の住宅の供給の仕方では、家のなかの仕事は子どもをつくることだけになっている。まずは経済と住宅を一緒にできないか。それが塚本さんが言った「自然」なんだと思います。かつての住宅たちが自然と一緒に存在したのはそこに経済行為があったからです。

塚本──そういう「自然」の拡大解釈が混乱のもとです。でも山本さんは、住宅地や都市自体が「自然」と切り離されているので、「自然」と再接続するというのは無理だと仰っているのですね?ではその話は一度棚上げにして、山本さんが言われる経済について考えると、それはより厳密に言えば「働く」ということではないでしょうか。働くことは物事を関係づけていくことです。住宅での日々の生活は経済行為から切り離されているけれども、住宅地自体は非常に経済的な産物じゃないですか。そこを区別するためにも、「経済」より「働く」の方が言葉として良くないですか?

山本──自分たちが住んでいる場所で働き、住宅の内側で自分たちが未来に残すものをつくるための仕組みをつくることだと思います。それはかつてあったし、商店街などには現在もあるわけです。

横浜市に元町商店街という商店街があって、そこの旦那衆たちはすごく生き生きしています。横浜市に対しても強い権力をもっていて、横浜市から何か言われても反論できるわけです。商店街では自分の店だけ儲かっても長続きせず、周囲の店と共存共栄しないとうまくいきません。すると当然住むことと働くことのつながりが生まれてくる。経済行為とともに住む仕組みをこれからどう築いていくかが、商店街以外の場所でも大きな問題になってくるはずです。

社会と自然のハイブリッド・モンスター

塚本──そこで振り返ってみると、山本さんの提唱する「地域社会圏主義」は「世界」ではなくて「社会」だと思うんですよ。非常に良くできた「社会」。今の見渡す限りの「社会」よりはよほど面白いけれど、「世界」といえるかどうかですよね。失礼なことを言っていますが(笑)。山本──いや、それはね(笑)、「世界」というのは非常に小さい地域社会圏としてあるんです。中世都市のように街全体をつくるわけにはいかない。そうすると小さい領域で「世界」のようなものを少しずつつくっていくしかしょうがない。いきなり「世界」をつくることはすごく難しい。やれることをやっていくということしかないですね。

ジェファーソンは、とにかくやれることをひとつずつやれと言っています。彼は評議会(カウンシル)で決めたことを、まずは自分たちで実行すべきだと言っていました。ただ、ジェファーソンはそれに失敗します。アメリカ憲法のなかにタウン・シップを組み込めなかった。その結果、アメリカ憲法は二大政党制へと流れていってしまいますが、これを後になってジェファーソンはものすごく後悔します。

塚本──たしかにタウン・シップがあれば、当然、それぞれの地域性や街の成立基盤となる周辺の自然、動員している自然の資源が問題になってくるので、それが社会を構成する要素になりえたかもしれません。しかし一方で、強烈に自然を動員して社会をつくっているにもかかわらず、その部分を隠すというのが近代以降のやり方ですよね。自然と社会の関係を説明しようとすると、まさに自然の搾取といえるような、色々惨い事がおこっていたりするから、社会全体の生産性が下がるので、そこは一度すべて切り離す。

ブルーノ・ラトゥールというフランスの科学文化人類学者が、自然と社会の関係がいかに互いを利用し合いながらつくられてきたかということについて研究していて、著書『虚構の「近代」──科学人類学は警告する』(新評論、2008)に、近代社会はじつは自然を大量に動員して社会とのハイブリッドをつくっているにもかかわらず、その動員の部分を隠蔽することで生産性を上げる仕組みをつくってきたと書いています。人工的な空間をつくるためには、どこかで木をたくさん切ってこなければならないし、どこかで石炭や石油を燃やさなければいけない。近代はずっとそういう自然の動員をできるだけ見えないように、見せないようにしてきたのです。

山本──そうですね。それはさっきのインフラの話とつながると思いますが、今はインフラが完全に国家の管轄になっているわけです。誰もチェックできないまま国家がインフラをすべて整備している。高尾山と相模原を結ぶ圏央道がいつの間にかできているし、原子力発電所がこれほどたくさんあったことも知らなかった。インフラをつくる管轄権はそれぞれ省庁のセクショナリズムで完全に分かれているので相互批判もない。日本は、縦割りの官僚たちによってなんでもできる国になっています。すごく恐ろしいことです。

隠蔽というよりそもそも不可視で見ることすらできない。インフラはすべて自然と関わっています。ダムをつくるにしても原発をつくるにしても、なんらかのかたちで自然を破壊してインフラをつくっているわけですから、そこがいつまでも不可視なのは大きな問題です。

塚本──それぞれの専門性が非常に高まっているので、誰も批判的に検証できなくなっていますね。たとえば防潮堤つくるにしても、まず海底の地形データが必要で、それをもとにしたシミュレーションが必要で、それによって津波の高さを割り出し、防潮堤の高さが決まって、つづいてコンクリートの総量が決まり、予算が決まって、その予算でどのくらいの人間が雇えるかという雇用の問題に置き換わり、票田の話に変わり、政治がそれをすくい上げる。お互いがお互いを利用する関係がぐるぐる廻るわけですよ。どこかひとつを批判しても、それが廻り廻って自分の存立を危うくするのです。そのような奇妙で巧妙なハイブリッドが「社会」を支えている。ラトゥールはこれを「ハイブリッド・モンスター」と呼んでいます。批判が批判にならないとしても、それがどのようにしてできあがっているかぐらいは、やはり知らないといけない。建築はもともと「世界」のなかに人間を位置づける最高のデバイスだったのに、産業化以降いつの間にか人間を「世界」から引き剥がして「社会」化させていくための道具になっていったのです。その流れをどうやって逆に戻すのかということを真剣に検討しなければならない。

「地域社会圏主義」では、こうした社会と自然の関係をどのように位置づけているのでしょうか。どのようにもう一度「自然」との結び直しをして、「世界」化にむけての戦略にしていくのでしょうか。

- 山本理顕氏

塚本さんがつくる小さい住宅は外側とどうつながるかをいつも考えていますよね。そういうことが重要だと思います。結果として隣の人と関わればいいし、3、4軒でつながってくれてもいい。たとえばエネファームのようなエネルギーシステムは3、4軒集まると非常に効率が良いのです。一軒の住宅を周辺との関係でつくることと、ただ漫然とつくるのとでは意味がまったく変わってきます。

パブリックスペースと個人のスキル

塚本──建物同士の隙間や隣の家との関係を考えてある程度設計はできるのですが、現実には上手く使う人とそうでない人がいて、使う人の側にもやはりスキルが必要ですよね。たとえば、コンビニエンスストアがどこにでもある現代だと、隣の家に醤油を借りにいくスキルはもう必要ないですよね。逆に、「コンビニに行かずに醤油を借りにくるなんて、おかしな人だな」と思われるだけです(笑)。つまりわれわれは、そこで嫌な顔をされずに醤油を借りるスキルを、便利さと引き換えに失くしてきたのですね。フランスのミュルーズの労働者住宅で想定されているスキルは生殖行為だけだから、それ以外のスキルはなくていいという極端な例ですが、実際の人間は本当にさまざまなことをやっていますよね。産業革命以降、建物のビルディングタイプは圧倒的に増えますが、それとともに新しくできる学校や美術館や図書館に合わせて人はあたらしいふるまいをつくってきました。そのため、現在の人々は学校や美術館や図書館でのふるまいには相当慣れ親しんでいますが、むしろそのようなスキルしか持っていないようにも見える。家や駅や学校や仕事場でのふるまいはわかっていても、途中の道端や広場でのふるまいはわからない人間が大量に生産されてきました。

この人々のスキルの問題は建築にとって、特にパブリックスペースをつくるときに重要だと考えています。近代化以降の新しいビルディングタイプの出現に合わせて、人々は自分たちのふるまいを整えてきましたが、今では情報デバイスの発達によって、明日晴れたら集まろうとか、今から集まろうといったような即時的な連絡が取りやすくなり、また施設に頼らなくても人が集まれるようになりました。施設に納まらない小さな活動が増えている状況のなかで、行政が用意するパブリックスペースには全然対応力がない。これからアン・インスティテューショナル(非施設的)な活動をどう組み立てていくかを考えていくときに、その受け皿となる空間が求められていると思います。人々がもっているスキルを束ねるとか、スキルを発揮しやすい雰囲気をつくるとか、そのスキルが洗練されてみえるような設えとか、空間がそういう小さな活動のエンカレッジメント(励まし)をできるようになるといいですよね。

「個人と国家の〈間〉を設計せよ」と言う山本さんは、この個人のスキルのようなものをどのように位置づけますか。

山本──塚本さんのおっしゃったように、スキルというのはビヘイビア(ふるまい)ですよね。言い換えれば作法です。われわれは、たとえばホテルのロビーでは大声は出さないとか、ある特定の空間における作法は知っているわけです。空間と作法が関係していることはみんな知っていますよね。

塚本──ビヘイビアは身につけていなければならないものですが、常にそこには生権力が潜んでいる。それを批判的に論じるのが、フーコーの系譜学的施設論ですね。アーレントも『人間の条件』でテーブルを例にして、「テーブルとは人を関係させると同時に分離する耐久的な存在である」と両義性を語っていますね。

山本──そこでアーレントは、ビヘイビアが固定されるとそこから新たな発想が生まれなくなることを心配しているのです。それを「ビヘイビアの内側に閉じ込められる」と言っています。それはハイデガーの「頽怠落」と言った言葉に影響を受けているかもしれない。固定してしまった世界のなかで、その世界を自覚しない人たちは日々同じことを繰り返していくしかない。ビヘイビアが固定してしまうと、次の新しい自由を求めて物事を始めるときの障害になると言っています。

では、古い共同体のなかでビヘイビアが固定しないように、つねに新しい自由やメッセージを求めていくためにはどうしたらいいか。ここでも重要なのは住宅との関係だと思います。住宅はただ昨日と同じことを繰り返す場所ではない。常に新しいことが始まる場所であるためにはどうしたら良いのか。さきほど塚本さんが紹介されたバルセロナの丘の上の鳥の話も、広場に集まる男たちがどこに住んでどういう暮らしをしているのか、彼らにとっての街−共同体−広場の関係性がわかると、異なるビヘイビアが生み出せるような気がするのです。広場の内側だけの問題じゃない。

インスティテューション、選挙専政主義に抗して

塚本──埼玉県北本市のJR北本駅で駅前広場をつくりました[図19]。完全にアスファルトで覆われていた駅前の1/3ほどの面積を芝生に変えて、市民が集まることができる広場をつくりました。40年間に渡ってアスファルトの風景のなかで駅を利用してきた市民からすれば、突然駅前に芝生の広場ができてもその空間を使えないだろうと思い、設計中に完成後の広場をどう使っていくかを考えるワークショップを何度も行ないました。興味深かったのは、ワークショップを行なうごとに地元の人たちの面白いスキルが発見できたことです。そのスキルを自分たちのサークルのなかだけではなく、もう少し広い範囲で開放して表現してもらうことができるように、人材発掘のようなことを広場の設計と同時にやっていました。

- [図19]北本駅西口駅前広場改修計画(提供=アトリエ・ワン)

たとえば地元にトマトのカリスマ生産者がいたので、トマトの一番おいしい時期に駅前広場で売ってくださいとお願いしました。すると、「忙しくて売り子なんてやってられないよ」と断られたのですが、その会議に出ていた高校生たちが「私たちが売ります」と言ってくれて、さらに酒屋さんがトラックで駅前広場までトマトを運んでくれることになり、高校生がそれを売る。こういう協働が成立したのは面白かったです。広場がこうした使われ方をしていくと、そこは単に誰でも使っていいですよ、という場所ではなくなってきます。あの人だったらこういうことができるなという想定とともに広場を設計すれば、予め埋め込んでおくライフラインも具体的になりますから、その後いろいろな展開を考えやすくなる。

実際にこういう人々の協働を組み込んだ設計をやっていたので、スキルやふるまいと建築の関係には関心があります。インスティテューション(施設・制度)からはみでる部分をすくい上げると、パブリックスペースは活性化するはずです。

山本──インスティテューションということで言うと、反戦集会の時代に新宿駅西口地下広場で集まって歌を歌ったりしていると、警察がすぐに飛んできて「ここは通路だから歌っちゃダメだ、歩くところだから歩け」と言うわけです。まさに施設化ですね(笑)。

塚本──英語でいうところのインスティテューショナライゼーション(笑)。

山本──国家をはじめ管理する側はすべてを施設化するわけですよね。自由なビヘイビアは排除して、決まったビヘイビアしか許さない。日本では今ますますそれがキツくなっています。そういう方向に進んでいるなかで、塚本さんがやろうとしているのは自由なふるまいを人々の手にいかに取り戻すかということですね。

最近の若い人たちは、自分がどれほどキツく拘束されているかということに無自覚な気がします。でもそれは、むしろわれわれ建築をつくる側にとっての問題かもしれないですね。建築家もますます制度のなかでしか建築をつくれない状況に追い込まれている。

塚本──コンペも施設設計経験者でないと参加できないですからね。これでは建築家は完全に施設専門家という扱いです。

山本──決定権が歴然と向こう側にあるのです。選挙で選ばれた市長や議員の側に。そこには市民がまったく登場しないですよね。市長は市民から選ばれた存在ではありますが、多くの場合は官僚が社会代表の顔をして決定をしてしまいます。だからわれわれは建築つくるときどこに訴えたらいいかわからない。だからこそ、市長が変わると計画がキャンセルになるという事態が起きる。これがまさに選挙専政主義です。3年に一度の選挙に勝つと、全権が自分にあると間違えてしまうんです。そういう誤った政治に対して、地域社会のなかに権力があるという認識とともにわれわれが声を上げていかないと、専門家集団は国家のためにしか働けなくなってします。地域社会のためにつくっているんだと訴えていかないと。建築家たちは誰のためにその公共建築をつくっているのか、自分たちの責任とともに考え直さなければなりません。

塚本──復興のプロジェクトで仲良くなった牡鹿半島の漁師さんたちから、壊れた神社を直してほしいと頼まれました。資金調達から、歪みを直したり、鳥居を再建したり、すべてが設計だと思ってやりました[図20]。行政とはほとんど関係なく、自分たちで自分たちの神社をどう修復し維持していくかということでした。建築家のスキルがそういうところでも活かされることは新鮮でした。

最近、外国で3〜4年程度の寿命の仮設建築をつくるプロジェクトをいくつかやっています。それらは、これまでの施設という制度にはまらない活動をサポートする実験的な施設で、非常に可能性を感じています。それぞれの国で強くなっているシステム管理に対して人々が声を上げ、新しい場所をつくろうとしている。こういうことが世界中で起きてきているので、日本でも起こることを私は期待していますし、起こるだろうと思っています。

- [図20]牡鹿半島、大谷川集落の獅子降り

(提供=アトリエ・ワン)

塚本──近代主義はそういう思考を育ててきませんでした。計画学というセオリーに沿ってつくればどこでも同じように建築や街をつくることができるということを確立するのが計画学で、みんなそれを教わってきたわけです。

この材料からはじめてみようとか、この職人ならこうつくるだろうとか、そういうつくり方は学校では教えないですよね。本当はそういうことを教えないといけない。そうした知性の育成とともに、事物の相互連関を豊さの実感を伴ったものにしていく。そのことによって、われわれが生きる場所を「社会」から「世界」へとシフトする。これが次の戦略になってくると思います。 今日は実践的な理念を共有できてとても有意義でした。ありがとうございました。

[2014年8月24日、池袋コミュニティ・カレッジにて] (www.7cn.co.jp/7cn/culture/cc/)

塚本由晴(つかもと・よしはる)

1965年生まれ。建築家、東京工業大学大学院准教授。貝島桃代とアトリエ・ワン主宰。アトリエ・ワンの作品=《ハウス&アトリエ・ワン》(2006)、《みやしたこうえん》(2011)、《BMW Guggenheim Lab》(2011)、《Rue Ribiere》(2011)ほか。アトリエ・ワンの著書=『空間の響き/響きの空間』(INAX出版、2009)、『Behaviorology』(Rizzoli、2010)、『WindowScape2 窓と街並の系譜学』(フィルムアート社、2014)、『図解アトリエ・ワン2』(TOTO出版、2014)『コモナリティーズ』(LIXIL出版、2014)ほか。

山本理顕(やまもと・りけん)

1945年北京市生まれ。建築家、山本理顕設計工場主宰。主な作品=《熊本県立保田窪第一団地》(1991)、《東雲キャナルコート 1街区》(2003)、《平田みんなの家》(2012)、《天津図書館》(2012)ほか。著書=『地域社会圏主義』(上野千鶴子、金子勝、平山洋介、仲俊治+末光弘和+Y-GSAと共著、INAX出版、2012、増補版=2013 )、『RIKEN YAMAMOTO 山本理顕の建築』(TOTO出版、2012)、編著=『徹底討論 私たちが住みたい都市』(平凡社、2006)ほか。