磯崎新をどのように読み継ぐか──批評・手法・歴史をめぐって

- 磯崎新、日埜直彦『磯崎新インタヴューズ』(LIXIL出版、2014)

磯崎新とは何者か──10年にわたるインタビューを終えて

日埜──磯崎さんへのインタビューはもともとは季刊の雑誌『10+1』で2003年に始まり、雑誌の休刊後も断続的に継続してきまして、クロノロジカルに丹下研究室在籍時からごく最近までキャリアの全体について伺ってきたものがこうしてようやくまとまりました。いわゆるインタビューというよりはオーラル・ヒストリーに近いもので、磯崎さん自身に折々のことをお話いただきながら、そのキャリアの全体像を俯瞰する大きな道筋を見ることがコンセプトとしてありました。計19回のインタビューを行なったことになります。各2〜3時間、時には4時間なんていう回もありました。具体的な事柄を細かく質問させてもらうのではなく、むしろある時期、あるテーマについて、ざっくりとした問題をこちらで設定をさせていただき、それを受けて磯崎さんがこんこんとお話になるというような格好でした。合計すれば60〜70時間分の収録時間になるでしょうか。資料を見るわけでもなく、磯崎さんがよどみなく滔々とお話されていたのが印象的です。インタビューを始めたばかりのころはこちらも磯崎さんのテキストすべてを読んでいたわけではなくて、だからそれらの全体が見えないのは当然と思っていましたが、回を進めながら各時代のものを読み進むにつれて、その広大さ、地平線の見えないひろがりにあらためて圧倒されました。

この圧倒的なひろがりは磯崎さんの位置づけの難しさともつながってくるようにも思います。その全体像があまりに巨大で、群盲象を撫でる式のことになりかねない。ですから、むしろ積極的に僕は自分なりに何を聞くかを選択することを通して、そのプロフィールの輪郭を描いてみることになりました。

私は10年ほどのお付き合いでしたが、今日はより長い親交のあるおふたりにこの本を前にしてお話を伺いたいと思います。そうなると当然本の仕上がりについて品定めをしていだく格好になり、いささか居心地が悪いのですが(笑)、忌憚ないご意見をいただければと思います。

浅田──これだけ膨大な言葉が蓄積されデータベースとして整理されたのは画期的なことで、まず皆さんの健闘に感謝したいと思います。磯崎さんは実作者として多作であると同時に、理論家・批評家として自作のまわりに無数の言葉を紡いできた。そこでも、「八田利也(はったりや)」という匿名集団に加わったり、自己を「ARATA」と「SIN」に分裂させたり、さまざまな仮面を使い分けてきた。そういう意味で、この言葉の集積も一種の迷宮です。その迷宮を彷徨ううちに本当の素顔が見えてくるのかどうか。ともかく、容易に理解し難しい、まただからこそ研究する価値のあるこの建築家にアプローチするために、欠かせない本だと思います。

岡﨑──この本が建築家磯崎新インタビューの決定版となることを願っています。磯崎さんは数多くのインタビューがあり今後もさらに増えていくでしょうが、最近ではこうした情報がふえればふえるほど「建築家磯崎新」像がどんどん見えなくなっていっていく印象もないことはない。このインタビューも、いつもどおり、夥しく多様な話題が語られていて、なかには僕もわからないトピックもありますが、にもかかわらずここまで建築家である磯崎新の仕事に絞られているインタビューはなかったように思えます。大変貴重です。

ところで建築家磯崎新をどう捉えるか、というとき、ひとつの問題は、どうしても丹下健三さんに代表される戦後日本の建築史の王道、この中心とみなされる流れとの関係、隔たりで磯崎さんを位置づけらえようとされてきたところがある。そこを外すとわからなくなるみたいに。僕の印象では、それがむしろ磯崎さんの仕事の位置をわかりにくくしてしまったのではないか、と印象もあったんですね。

日埜──ありがとうございます。浅田さんが言われた迷宮の中にいろいろなルートがあるわけですが、どの筋道を読み取っていくかによって磯崎さんの顔はさまざまに変わってきて見えますね。丹下健三までは歴史が書かれている。そこから先はまだうまく書けていない。そこで磯崎さんを位置付けることと全体としての戦後建築史をどう描くかは密接に関係してきます。

浅田──たまたま刊行とほぼ同時にワタリウム美術館で『磯崎新12×5=60』という展覧会が始まりました。去年から今年にかけてNTTインターコミュニケーション・センター[ICC]でも、1997年の『「海市」──もう一つのユートピア』展からメタボリズムに遡る、都市デザインの自動生成をテーマとした『磯崎新都市ソラリス』展が開催された。ワタリウムの方はその対極で、「建築外的思考」に焦点を当てた文人・磯崎新の肖像という趣向です。ちょうどその年にインタビュー集が出たのはいいタイミングと言えるでしょう。

ただ、その二つの展覧会の間──いわば中心にあるべき建築家・磯崎新の仕事は、かえって見えにくくなってきているのかもしれません。かつて、『磯崎新1960/1990建築展』という展覧会が《ロサンゼルス現代美術館(MOCA)》から世界を巡回した、それはもう25年も前のことです。また、磯崎新自身の仕事を追ってみても、20世紀末以後、建築としての輪郭がぼやけてきているようにも見える。それは全世界的に「建築」の輪郭がぼやけてきていることとつながっているのかもしれません。とくに21世紀になってからは、ミース・ファン・デル・ローエのバルセロナ・パヴィリオンのネガとも言うべき《カイシャ・フォーラム》のエントランスのような精妙な作品もある半面、上海の《証大ヒマラヤセンター》などを見ると、「こうなったらやけくそだ!」という言葉どおり、コンピュータ・グラフィックスでは複雑精緻な曲面だったものが、現実にはハリボテとしか言いようのない仕上がりになっている──しかもそれが上海で人気スポットになり、世界的にも大きな建築の本の表紙になったりしている。いかなる細部もおろそかにしないマニエリストであるはずの磯崎新が「それでもいいんだ」と決断する、その大胆さに驚嘆すると同時に、「実際の建築はどうせいつか壊されるのだからもうどうでもいい、理念型さえ残ればいい」と考えているのかなとさえ思えてきます。このインタビュー集をざっと見通しても、時代とともに作品論より状況論の比重が高くなっていくんじゃないでしょうか。

日埜──確かにカタールの《カタール国立コンベンションセンター》は《証大ヒマラヤセンター》に比べるとスマートにできていますが、だからと言ってそっちのほうが良いというわけではない。完成度の問題というよりも、異物のような空間的なコンセプトをそこで成立させることに賭けているようです。かつてもそういうラフになることも厭わない傾向はありましたが、特に今その感じがありますね。

浅田──『磯崎新12×5=60』展では、これまで公開されることのなかった手描きのスケッチが展示されました。意地悪な見方をすれば、建築は思ったとおりにはできないし、そのうち変更されたり、最後は壊されたりする、結局残るものはスケッチだ、と考えているようにさえ見えます。またスケッチがうまいから困りますね(笑)。磯崎新も昔は写真を撮っていたけれど、あるときからカメラを捨ててスケッチをするようになった。写真は何十枚撮ってもすぐ忘れるのに対し、スケッチをすると忘れない、と。ぼくは何度か磯崎新と旅行していますが、確かにいつも熱心にスケッチをしていました(ワタリウム美術館に中国の西湖でスケッチする磯崎新の写真が展示されている、あれはぼくの撮ったものです)。その姿は、しかし、コンピュータのない時代、手描きで無数の図面を引いてきた生粋の建築家としての姿につながるでしょう。そういう建築家・磯崎新の姿をあらためて強調しなければいけないんじゃないかと思います。

- 浅田彰氏

マニエリスムの理解/「ポシェ」の創出

岡﨑──磯崎さんの存在、その言説や仕事ぶりが、磯崎新以降の建築家に与えた功罪というものは確かにあるわけですね。磯崎新は確かに建築家と呼ばれる職種のイメージを変更してしまった。磯崎新以降、ある意味いままでにない建築家のイメージができた。磯崎さんの建築家であることを超えた活動が、建築家という職種そのものの属性であるかのように思われてしまった感もある。磯崎さんの多彩な活動のみを水で薄め、市場のモードを活性化させるタレントのような軽さが重んじられている。いずれ建築の正当性が確保されないときに、世論をケムにまくダミーあるいはアリバイとしての建築家が使われてしまっている。磯崎さんの存在が産み出した功罪だと考えれば深刻ですが、本来の磯崎さん自身の多彩な活動は、その建築との関係で考えれば極めてアイロニカルな身振り、つまり自分の建築作品を含めた建築に距離をとる、という批評的な行為だったはずですね。アイロニーという身振りは空転してしまえば、批評として機能しなくなり、人格だけが突出して現われてくるという危険もある。この空転は必ずしも本人の責任とは限らず、アイロニーが状況との関数である以上は、展開を止めて空転していたのは状況の方だったとも言えないこともない。その結果のタレント建築の出現でしょう。最近ではそれもまた機能していないのかも。

建築家磯崎新を一言で紹介するとなると、やはりポストモダンの思潮を代表する建築家ということになると思います。けれど、このポストモダンという語は現象として誤解されてしまっている。高度消費社会に適合しようとした動向だったと考えられている。そこで建築はひとつの解答を導き出すことでなく、無数の様式から矛盾も含めて複数の様式を同時に選び共存させること、あるいはそれらの様式をすばやく交代させていくことこそが重要視された。スクラップ&ビルドは資本主義の論理にも適っている。さまざまな様式を可能な限り、倒錯矛盾した多様なニーズに制限を加えず、キャパシティーを拡げ過剰に消費する、これがポストモダンに対しての一般的な印象だと思います。

けれど「ポストモダン」の思想にはもっと建築や芸術の本質に関わる可能性があったのだと僕は考えています。たとえばちょうどポストモダンの時代に、美術史で言われるマニエリスムという動態が注目された。1970年前後に磯崎さんもマニエリスムについて盛んに発言されていましたが、実は美術に注目されたマニエリスムと建築におけるマニエリスムは大分、意味が異なっています。美術では表現形式の展開が行き詰まったあげくの、まさに目標を失った超難儀な技法の空転、歪曲のように理解されてもいた。が、その本質にあったのは実体と知覚される表層の形式のズレです、ここではじめて様式というものが認識された。マニエリスムの発生が美術史の発生でもあった。

その意味で建築史において注目されたマニエリスムははるかにそのマリエリスムの可能性の本質を示している。いうまでもなくマニエリスムの最大の建築家はパッラーディオですね。がこの人こそが同時に建築における形式主義がなんであるかを示した人でもあった。マニエリスムと形式主義は矛盾しない。ゆえに古典主義はマニエリスムによって初めて歴史を遡行して土台を与えられた。最初になにか結論めいたことをいうことになりますが、マニエリスムで初めて建築の形式が自律したのですね。建築は使用目的を離れて初めて形式だけが存在することになった。いかなる実体的な構造とも実際の機能とも離れて、建築のためにだけ建築つまり虚体としてある建築が成立するようになった。手先の超絶技法、小細工を行なうのがマニエリスムではない。

磯崎新さんの建築のひとつのピークはおそらく1974年ですが、一方で手法論としてマニエリスムを語り、一方でフォルマリズムとして立方体フレームの自律を語る。この二つがどうして重なるのか。それが理解されなかった感があります。けれどこれはピッタリ重なる。マニエリスムは実体から、形式が自律したということですから、端的にいかなる世俗的な意味、機能とも結びつかず、建築が形式として自律する。実体としての必然性と切れているから、ハリボテでいい。建築というメタ対象は実体と結びつかずとも、知覚と認識における形式としてだけ存在する。それをマニエリスムがはっきりさせた。形式主義というのは必ずマニエリスムである。この論理を押さえられたのは日本では磯崎さんしかいないと思っています。(あえていえば白井晟一が指摘した、韮山の江川太郎左衛門屋敷のガランと空虚な土間くらいでしょうか)。現実的な内実とは離れて、ひたすら建築が建築としてだけ存在する。いかなる世俗的内実も持たない空虚な形式が、ただガランとした空洞、領域として、おおらかに立ち上がる。

日埜──「手法」という言葉は磯崎さんの考えてきたことのなかでも重要なタームのひとつですが、それはまずなにによって建築は建築であり得るか、その成立の核にまで建築を還元してみる、という身振りでした。そしてマニエラ=マナーの形式的な操作がそこに残される。洗練ではなく還元で、建築におけるモダニズムのロジックをいったん棚上げにしつつ、実体を定めている形式的基準ではあるが同時に実体そのものからは遊離するものが関心の対象だったわけですね。ポストモダニズムの中心には、モダニズムあるいは古典的な考え方において自明とされていたものごとが、実はぜんぜん自明でない、むしろそれが分裂をはらんだものなんだ、ということがあったわけですけど、その意味で磯崎さんはポストモダニズムを代表すると言えるわけでしょう。

岡﨑──ポストモダンについての誤解という意味では、その震源のひとりだとみなされているロバート・ヴェンチューリも誤読されている気がします。『批評空間(臨時増刊号)モダニズムのハード・コア──現代美術批評の地平』(太田出版、1995年)の時にも話したことですが、ヴェンチューリは一般的に「duck」と「decorated shed」と言って看板建築的なものを賞賛し、キッチュな記号的表現やその意味を重視したように思われています。けれど僕からすると、美術作品と同じように建築を分析する批評を書いたのはコーリン・ロウとロバート・ヴェンチューリなんですね。つまり彼は実際に見えているもの、経験されているものから建築という形式がどう立ち上がってくるかを考えた。彼はその著書「建築の多様性と対立性」(多様性は複合性という訳の方がすっきりしていたのですが)のはじめで「物理的事実と心理的な反応なずれ」というジョセフ・アルバースの言葉を引いている。ヴェンチューリも同様、あくまでも見えているという知覚経験から、それを統制するものとしての建築形式を考えようとした。だから美術批評でいえば彼の分析は徹底的にフォルマリズムの立場です。分散した部分像としてしか経験できない知覚情報、従ってそれは相互に矛盾し、対立するものとして現われるけれども、にもかかわらず、これを統合し全体像が獲得される。ヴェンチューリは建築の形式というのはこういうものだと考えたわけですね。従って、これは知覚においては多様で矛盾を含んでいる、が形式としてはひとつの全体として完結しうる。いわば、その全体があるときそこに建築があるとするわけです。その外延と形式のずれが形式の強さだと。これはフォルマリズムそのものです。このように知覚の形式、経験の形式として建築の形式を考えるという建築理論というのは新鮮だった覚えがあります。

けれどどうも、マニエリスムについての理解がズレてしまっていたように、ヴェンチューリも表層的にしか受け取られず、従ってポストモダンという思潮の可能性もかなり歪曲がされてしまった感がある。いやおうなく六十八年の経験に対応していたポストモダンの理論的可能性は、主観的な経験(知覚経験はそれを代表しています)が客体的、客観的構造にいかに関与し、変容させうるか、ということだったはずです。

その肝心が理解されていなければ、たとえば手の痕跡を強調するのがマニエリスムだと単純に捉えてしまうと、磯崎さんのマニエリスムについての言及とフォルマリズムへの言及はどうしたって繋がって見えなくなるのは当然でしょう。けれど、これは本質において通底していたわけです。

いずれにせよポストモダンには、建築が世俗的な用や物理的構造とは離れ、知覚と認識における純粋形式として成立する可能性を問う議論があった。知覚的事実から始めるというのは、たしかに表層的なものとして建築を捉えることに横滑りしやすいのですが、その可能性は、いわば物質としてはハリボテであるがゆえに、むしろ物質から離れて自律する形式の強度が確保されうるということだった。すなわちハリボテ建築でありながらも形式との純度と強さ、いわば強いゲシュタルトをもっているパッラーディオの教えだった。磯崎さんの群馬県立近代美術館の立体フレームも、当時連続してつくられていたヴォールト屋根の住宅群もそういうものだったのだと僕は考えています。

日埜──よくシェイプとフォームは違う、なんてことが言われます。具体的な「かたち」そのものとしてのシェイプとそのシェイプを形成する「形式」としてのフォーム、というようなことですが、フォームはそれ自体ではどこまでも抽象だけど、そのシェイプからそれを成り立たせているフォームが全体像として見えてくる建築がある、ゲシュタルトといわれているのはそのようなことですね。

岡﨑──その意味で、この本でも岸田日出刀と丹下健三がル・コルビュジエに対抗して日本的なモデュロールをつくろうとしていたが、磯崎さんはこうした営為を白けて見ていた。むしろプロポーションの問題をいかに排除するか、ということを考えていたと語っています。プロポーションとは建築において全面と部分、部分から細部までをどう連続させて装飾するかという、むしろボザールの時代に支配的だった問題群であって、幾何的形式として建築を自律させる、というパッラーディオに収斂する人文主義建築が持った思考とはかけ離れているわけですね。プロポーションなんてものは全体から細部にいたる納まりを整合的に整えるためのレトリックにすぎないわけです。そんな姑息な方法と関係なく、建築をゲシュタルトとして強く存在させるのがパッラーディオの求めたことである。

磯崎さんの建築も、立方体や円などの基本形態の展開で、ゲシュタルトさえ強く確保されればハリボテ(笑)でも成り立ってしまう。まあ僕の観察では、建築については磯崎さんは初めからそれしか言っていないというくらい、そのポイントは外していない印象がある。このゲシュタルトは繰り返せば知覚に直接現われるというよりは、知覚を通して知的に構成されるものですね。これが強ければ使用目的などはどうでもいい。崩壊し廃墟になっても持続する。これだけで建築が成立すると考えられた人は日本にはいなかったと思います。

というわけで丹下さんが懸命になって探求していた日本的モデュロールを磯崎さんは傍目で見ていて無駄だと感じていたのでしょう。そもそも西洋の建築が美しいのはプロポーションがあるからだと考えるのがおかしい。プロポーションの問題自体が偽の問題である。

さてゲシュタルトととりあえず言いましたが、実際はそう簡単ではない。つまり、建築が建築であるだけで自足するというのは、すべての属性や文脈や人間などと関係なく存在するということですが、本当にそうなるかどうかは賭けです。それが客体的な対象でない以上、それ自体を積極的につくることはできないからです。

日埜──美術館というゲシュタルトがあったり、図書館というゲシュタルトがあるわけでなく(笑)、まさに形式であって機能みたいなゴチャゴチャしたものの果てに、あるいはむしろそういう機能があるにもかかわらず、それが見える。

岡﨑──美術で類似した問題は1930〜50年代にかけてあった。いわばアンフォルメルというかアンフォルムの問題群。アンフォルムとは質料(メディウム)と形相が一対一対応で一致しないことが判明した時にでてくる。質料に対して形相は一義的に対応せず取り替え可能であり、また形相にとっても質料は一義的には確定しえず取り替え可能である。ゆえに人間自身も含めて、あらゆる形象の同一性、アイデンティティが不安定になる。

磯崎さんは「丹下さんのような弁証法ではなく、岡本太郎の対極主義」でというわけですが、日本の美術界も岡本自身も誤解していたのは、アンフォルムという問題群が発見したのはたとえば、aの形相(あるいは形式)とbの形相(あるいは形式)がぶつかった時、通常はそこに解決しなくてはいけない葛藤や対立など見出されない、それらはもともと別のものとしてやり過ごされてしまうということです。つまりそれらはむしろ常に成り立ってしまうのです。ただし、それらは同時に把握されない。同一空間に位置づけられない、分別されてしまうわけですね。これはヴェンチューリが考えたこととも似ています。その二つあるいは複数の形相あるいは形式が成り立つ場は積極的に対象化することはできない。さきほどヴェンチューリの考えにあった全体というもののあり方と似ている。a, b, c, d, というそれぞれの形相はそれぞれ、個別に顕在化しうる。同時ではありえない。がこれらは同じ場所にあるとして、いわば数学的に解として、理念的に導きだされるのが先ほどいったゲシュタルト=幾何形態でした。これは理念ですから、たとえ物質として歪んできても崩壊しても残る。強度は変わらない。だからハリボテでもいい。けれど実際はそのように知覚されることは少ない。a, b, c, d, と異なる知覚が導きだされたとき、これらはもともと別の空間に属するものとして弁別されてしまう。であれば問題は生じない。

そこでヴェンチューリは一種、アンフォルムの問題群を想起させる論を展開している。経験においてa, b, c, d, という形相がそこに次々と顕われ、それらの関係が決して固定的に得られず一方完全に切断もされず、偶有的にだけしか関係しないように見えるとき、それらの形相と形相、形式と形式の間に、ある計測しがたき質量の厚み、が露呈してくると考えるわけですね。いわばa, b, c, d, という形式、形相が互いに一致しない狭間にそれが浮かび上がる。磯崎さん用語でいえば、そこに「闇」や「間」のようなものが実体のように露呈してくる。測定しがたき、全体の形式が存在することは、むしろこうした闇の実体が露呈してくることによってこそ保証されているのだ、と考えるわけです。この当時の理論家ヴェンチューリにしてもクリストファー・アレクサンダーにしても、その理論はケネス・バーグやエンプソンなど、ニュークリティシズム系の詩学から多くを学んでいたわけですが、エンプソンの言った「曖昧さ」というものもこういう形相と形相の間の偶有的、闇、あるいは間の空虚がかつ示す充実性のようなものだと思います。いずれにしても、知覚される形相は実体としてあるだろう全体の形式を指し示すことはできない。知覚が含む複合性(Complexity)から初めて現われる。

アンフォルムと関連することですが、以上がもっと具体的に建築に現われる例として、ヴェンチューリは「ポシェ(残存?)」に特別の意味を見いだしている。

たとえば建築物は単純に分ければ内側から知覚される空間(内観)と、外側から見る空間(外観)がある。いうまでもなく同時にはこれらは知覚されない。頭のなかでこれらが一致する像を組み立てようとするわけですが、必ずどうしても一致しないものです。端的に建築には必ず人の視覚、のみならず、いかなる人の知覚、身体も入ることができない部分があるということですね。たとえば壁の厚み。石造の教会などであれば3メートルや4メートルの厚みがあったりする。そこに内部と外部の一致しない角度などが吸収されている。こういう入れないところはすべてポシェといわれ、図面にすると黒く塗られるわけですね。このポシェは直接知覚することができない。いわば、ポシェとはa, b, c, d, という内側や外側、さまざまに知覚された形相と形相が頭のなかで重ねあわされたとき、どうしても一致しない剰余として現われる部分のことです。これは、それこそ思弁的に導きだされるモノですが、それは直接近くされる実体以上に質量そのもの、物質そのように現われるということですね。いいかえればポシェがそこに出現しなければ、a, b, c, d, という矛盾はもともと別の空間に属すものとして異なる複数の空間に振り分けられるだけですが、ポシェが露呈し知覚された途端、a, b, c, d, の知覚される形式をこえる、実体としてメタ形式があったことが把握されうる。ヴェンチューリはこういうことを考えた。たいしたものですが、その思考は当然、ランドアーティストのロバート・スミッソンなんかとも通底していました。ちなみにフォートリエの絵も確かに複数の形相を重ねあわせ、むしろその間の空虚、影こそが物質的実体として突出してくるという絵画だった。個々の形自体はポンチ絵、略図、ハリボテでも結構というわけですね。

マニエリスムにおいて言われる手の痕跡といわれていたものも見かけ上に認知される様式と様式の間に、闇なのか捕捉しがたきズレなのか、そうした名状しがたきものがかえって実体的物質として立ち現われる、そういうものが痕跡として語られていた。そう考えれば「手の痕を残すこと」と「メタフレームに還元すること」は論理として通底するということです。一言でいえば、知覚からはじめて知覚を超える形式はどう把握しえるか。これは後に磯崎さんが再度、主張し始める「大文字の建築」の論にそのまま繋がる。知覚を通し、また知覚を支える大文字の建築はいかに立ち現われるか。磯崎さんは「見えない都市」といいましたが「都市がない」といったわけではない。そもそも都市のなかで建築の全貌は直接見えないわけですが、それでも人文主義→マニエリスムの建築家たちはその全体をデザインしようとした。知覚を超えてもそれはある。そうでなければ知覚活動は支えられない。都市や建築という言葉を人間に置き換えてみればはっきりします。いまや人間の相貌は常に変化する。固定した見かけはない。が知覚される相貌を超えて人間はある。その形として固定されない人間や建築を、大文字の人間、あるいは大文字の建築と呼ぶわけです。それはいかなる属性をはぎ取られていても、何の役にたたなくても、存在するだけで価値をもつ。

見かけの増幅しつづける変貌にかかわらず、磯崎さんの思考が継続して、決してぶれず、この問題にだけ焦点を合わせていたことだけは確かだと思います。

浅田──例によって岡﨑さんが本質的な問題をずばりと指摘してくれました。そこで提示された問題群すべてにいまここで対応することはとてもできませんが、磯崎さんがポストモダニストというよりパラディアンだというのは重要なポイントでしょう。表層的な美術史・建築史では、古典主義/モダニズムを歪めて複数の軸やズレを導入したのがマニエリスム/ポストモダニズムだということになっている。建築ではマイケル・グレイヴスによる表層的な引用のコラージュのようなものですね。わかりやすく説明するためにまずそういう議論をする必要があったので、磯崎新自身も僕自身もある程度そういう議論に加担し誤解を招いてしまった節がある、そのことは自己批判とともに認めておかなければなりません。

本当は、岡﨑さんの言われたとおり、建築ではパッラーディオのマニエリスムによって初めて古典主義が形式として自立した。美術でポントルモらのマニエリスムによって初めてミケランジェロのマニエラ(手法)の論理が形式的に理解されたのと同じことです(パッラーディオの場合ほどはっきりと見て取るのは難しいけれど)。実際、表層的な引用のコラージュといっても、マイケル・グレイヴスのそれが18世紀イギリスの擬似パッラーディオ派新古典主義(壁の表面に石膏のギシリア風装飾を貼り付けてよしとするウェッジウッドのような)の現代版のようなものだとすれば、磯崎新の《つくばセンタービル》はパッラーディオそのものの方に近く、実は《群馬県立近代美術館》で自立した形式の論理が貫かれている──より複雑になっているとしても。《つくばセンタービル》の中心の広場はミケランジェロのカンピドーリオ広場のネガだけれども、それはポジとネガの反転によって中心を空無化する(それが日本国家への批判であるという磯崎新の主張に対し、ぼくは磯崎新との最初の対談[『現代思想』1985年8月号所収]でそういう空虚な中心をもつ構造こそ日本国家そのものではないかと述べたことがあります)といった表層的なゲームに尽きるものではない、むしろ、実は日本浪漫派的なミケランジェロ理解から出発した丹下健三に見えていなかったものをパッラーディオのように明らかにするものだったということを、いまは強調しておきたいと思います。

岡﨑──先ほども言いましたが、本質的に残る部分は積極的につくることができないという問題がある。ヴェンチューリのロジックは、建築は確かにどう使用するかという使用目的や世俗的関心、政治的文脈があって、それらがばらばらの建築のごとく束ね合わされている、がすべて突き合わせてみても、建築本体と一致しない時に見えてくるものが「建築」であると。ですから、当時完成してまもない磯崎さんの《つくばセンタービル》に、浅田さんが行なった有名な批判「逆説的に日本という国家を表象している」は正しかったわけですね。磯崎さんは中国でまさに国家を描こうとしている。同じ論理が適用されていないことをぼくは希望しています。あと磯崎さんと同世代の建築家で、こうした「ポシェ」の問題、大文字の問題をいちばん感じさせるのはジェームス・スターリングですね。《静岡県コンベンションアーツセンター》は、ゴシック建築のようで、形態的には《ヴェネチア・ビエンナーレ書籍パビリオン》(Giardini-Stirling Pavilion)と一致しています。スターリング、磯崎と比べると、他の同世代の人リチャード・マイヤーにしてもハンス・ホラインにしても、は単にマニエラになっていて小賢しく見える(笑)。

浅田──丹下健三のモダニズムを反転させたのが磯崎新のポストモダニズムだと普通考えられているけれど、表層的なマニエラ(手法)にこだわるという意味では丹下健三の方がマニエリスティックなので、まったく逆だとも言えます。たとえば《香川県庁舎》でも、伝統的な日本建築の木組みをいかに薄いコンクリートの直方体で実現するかに腐心している。岡﨑さんは批判的だけれど、ぼくはそれがきわめて洗練された形態を生んだことは認めるべきだと思います。ただ、その丹下健三の基礎にあったプロポーションの美学を、磯崎新はあえて無視してみせる。1:1:1の立方体のグリッドで押し切ったと称する《群馬県立近代美術館》はそのマニフェストだけれど、実は初期の作品からすでにそうですよ。それによって形態の美学ではなく形式の論理を自立させようとするわけです。ミケランジェロとパッラーディオの関係じゃないけれど、古典主義/モダニズムの論理(美学ではなく)はマニエリスム/ポストモダニズムによって初めて明らかにされるんですね。

岡﨑──彫刻を考えると、プロポーションはコンストラクションの問題でしかない。ミケランジェロのダヴィデ像も、プロポーションは崩れていますが彫刻としては強い。そのゲシュタルトの強さは人体という形象からもたらされたものではないことはミケランジェロの制作論を読めばはっきりする。それがどこから掘り出されてきたか。掘り出され現われてきた形象と、それが掘り出されてきた石の塊の関数が彫刻だと。ここでも見えないポシェが重要だと。

浅田──そう、プロポーションが形態の美学でしかないとすれば、プロポーションを無視することでその背後にある形式の論理が剥き出しになるとも言えるでしょう。ただ、磯崎新は《群馬県立近代美術館》はプロポーションを無視して正方形や立方体だけで構成されていると言うし、彼の評価する中平卓馬の写真などではそのように写っているけれど、実は、一部分が斜めに突き出ているところなど、まさに小堀遠州のように見事なプロポーションだと言いたくもなってしまう。それをさらに裏返していえば、小堀遠州的なマニエリスムのなかに形式の論理を見出すというのが磯崎新の一貫したテーマかもしれませんが。

岡﨑──ちょっとアンソニー・カロみたいですね。能舞台みたいのように斜めにでてくる離れの井上房一郎コレクション館。グリットをちょっと斜めにするだけで、建築全体が芝生の上に横たわる裸婦のように見えてくる。そのずれにムーブマン、ボリュームが現われる。一元的なグリットには見えない。複数の形式のずれがボリュームとして感じさせる。極めて彫刻的ですね。なにかいい意味で、無用に空間にカサばる感覚、がフロリダのディズニー・ビルディングにしてもある。

日埜──丹下健三の《香川県庁舎》のコンクリートによる木組みの表現の急所は、単純に言えばあれはシャム(虚偽)コンストラクションではないかという問題になるでしょう。つまり、材料の性質に則った使用という意味での合理的な正しいモダニズムではない。このことは「日本的なもの」とモダニズムを接続させたとき以来の問題に関わります。丹下さんは日本的な「木割」とモダニズムのRCを接続させたから偉いという考え方と、それらを野合させたから堕落したという両方の考え方が原理的にあり得る。この『磯崎Interviews』の最後に付けた論考「建築家とは誰か」でも書いたことですが、磯崎さんが丹下さんに対して構えたテーマのひとつがそのプロポーションの解体でした。したがって立方体への還元というのは日本的なモダニズム全体への批判でもあり、プロポーションの妙技みたいな洗練へ収斂していく傾向に沿うのではなく、建築空間を成り立たせるフレームワークの問題として提起されている。岡﨑さんが言われたゲシュタルトと似たことを、僕はその論考のなかでは「フレーム」という言葉で言おうとしていますが、そのフレームと現象としての空間とのズレの間に問題はある。

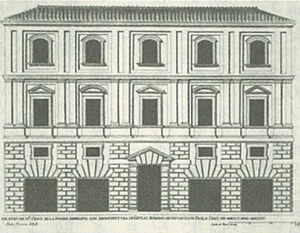

ロウの『コーリン・ロウは語る』(鹿島出版会、2001年)のなかに、マニエリスム期のあるパラッツォの立面について、縦の要素と横の要素の複雑な均衡によってその立面が成立することを延々と論じる論考があったと思います。柱梁のコンストラクションにおける勝ち負けの関係で立面は決まらないし、単に図像的な処理だけで立面の一体性が獲得されるわけでもない。それどころかそのエレベーションを写した絵のいずれにも描かれ損ねている複雑さが重要なんだと言っているわけです。磯崎さんの「手法」も同様で、建築の外部からの要請との一対一の対応では決まらないある種の建築の自律的な領域がやっぱりあるという確信によっている。ロウの関心と磯崎さんの立方体への意識は似ていると思います。磯崎さんはあまりコーリン・ロウに共振するタイプではないですが、ヴェンチューリに言及するのはそういうことなんじゃないか。あの時代にヴェンチューリやコーリン・ロウが考えていたような建築の形式の問題を組み立てるという意識はまさしく磯崎さんのなかにあったはずです。

- パラッツォ・マッカラーニ(ローマ、ジュリオ・ロマーノ作)。

- 同、ラフレリーによる銅版画。

- 同、ファルダによる銅版画。

浅田──昨年は丹下健三生誕100年で、香川県立ミュージアムでなかなか面白い展覧会がありましたが、そのサテライト・イヴェントとして磯崎新が半世紀ぶりにかつて自分の担当した《今治市庁舎・公会堂》を再訪して話をするという会があり、中国から福岡空港に帰ってきた磯崎新と尾道で落ち合って同行したことがあります。《今治》のとき、ル・コルビュジエのインドでの仕事をいかに参考にしたかといった興味深い話を聞くことができましたが、ル・コルビュジエのブリーズ・ソレイユ(日除け)は結局デコレーションとしてドミノ構造の外から貼り付けられているに過ぎない、《今治》では一見それと似たことをいかに構造に組み込んで実現するかを考え、壁に出っ張りが生じてもそれを貫いた、と強調していたのが印象的でした。日埜さんが《香川県庁舎》はシャム・コンストラクションだと言われた、それと比較すれば磯崎新のこだわりがよくわかります。また、当時の技術で可能な最も長い梁で無柱空間をつくろうとして努力したということも強調していた。ここでも機能的な要請を超えた巨大な空間への磯崎新のこだわりが見てとれますね。

日埜──やはり建築家として空間に独特の一貫性は感じられます。言っていることは表面的に変わっているかもしれませんが、空間のキャラクターにどこか一貫性があります。それは丹下さんとも違うし、確かにスターリングは例外かもしれませんが。同時代の建築家との共通点もさほどない。キャリアのなかでさまざまにテーマがあらわれ、それに応じてアプローチは変わるわけですが、そこで持続しているものがある。

岡﨑──先ほどのシャム・コンストラクションの議論ですが、シャムかどうかの判断は、ゲシュタルトから考えるとほとんど偽の問題ですね。建築の場合は特に、ゲシュタルトは実体として視覚的に一望に捉えられるものではなく、頭のなかで組み立てられるものですから。ウィットコウワーの影響を受けた人はみんな同じ思考を受け継いでいる。実際に見えているところのものと、見ていると思っているところの物が一致しない。この不一致の揺らぎに、形式がそこに確かに存在するという強度の秘密がある。ドナルド・ジャッドにしてもロバート・モリスにしても、あるいはスミッソンにしてもこういう思考があった。

シャム建築についての日本での議論は、後藤慶二がそうそうに答えを出している。虚偽のハガキというものに彼は置き換えて考える。ハガキに書いてあることが虚偽であるという判断とハガキそのものが虚偽であるという判断は異なる。ハガキが虚偽であると判断されるには、ハガキそれ自体は虚偽でなく、ハガキに書かれていること=表現されたものが事実とそぐわないという判断なわけですが、ハガキに表現されているものが虚偽であろうとなかろうと、それはハガキがあることが虚偽でないという認識を前提にしている。このハガキがハガキであるという確信は物質として実在しているというより、それがハガキという意図をもって届けられていた(そう形式として統御されている)ものである、という信用にかかっている。そのうえで内容やあるいは表現方法が虚偽か正しいか(表現されているだろうところの事実と比べあわせて)問われる。つまり内容や記述方法=レトリックが虚偽とみなされようと真とみなされようと、それがハガキである、という確信は揺るがない。それが何を表わしているかという、表わされているところの事実ではなく、またそれをどう記述しているか(裏切っているか、過剰か)ではなく、それが確かにハガキである。ハガキがハガキであるという判断こそを本質的に問題にすべきである。後藤慶二はかなり面白い解答を出している。シャム建築と盛んにいわれた吉田五十八は、その答えを受け継いでいる。要するに見かけの問題などは議論するに足りない。むしろ虚偽もふくめて、いかなる表現も許容し、なお一貫していることのほうが、それがハガキであること、建築であることの形式の強さを示すことにもなる。

ヴェンチューリで言えば、記述と記述のズレがそこに現われているだけで、外部の特権的な文脈を持ってこない限り、建築自体においてどれが本物で、どれがシャムだという区別があるわけではない。が、それらの表現の真偽の揺らぎは、それが建築である限り、後藤の巧みな比喩でいえば、それがハガキであるという事実が認められている限りで成立する。

その意味でハガキであるという事実の強さ=それが郵便である(それが投函=postされたということ)という事実の強度、信頼性は、その内容によって郵便物を排除しない。いかなる内容も表現も受け付けているということによってこそ保証される。ヴェンチューリ的には「排除(excluding)」しない方がいい。おそらく磯崎新さんも同様の考えが共有されていると思います。

磯崎さんの建築は大らかというか、大きく寛容な余剰がある。スケールが大きい。磯崎さんがジュゼッペ・テラーニについて感じたという大きさにも共通の性格があるかもしれない。そういう面でみると、どうしても丹下さんはちょっと丁寧すぎる。オーダーがせこすぎると思うくらい細工が込んでいる。(笑)。《国立代々木競技場》の第一はすばらしいけれど、そこに第二をつけると一挙に、葉っぱにかたつむりを彫った根付けなどの細工物を巨大化したように見えてしまう。ついでにいえばザハ・ハディドなんかもひたすら工芸的な細工が込みすぎていますね・

浅田──パッラーディオに近いのはテラーニなのかもしれません。磯崎新は、丹下健三が《広島ピースセンター》でテラーニを参考にしたと言っているし、確かにその節はあるけれど、丹下健三はテラーニと比べると良かれ悪しかれ繊細で弥生的に過ぎる。

岡﨑──簡単に言えばテラーニはギリシャ的ではなくローマ的だということですね。

日埜──ピーター・アイゼンマンがテラーニを分析するのは必然だし、形自体ではなく操作されるものとしての形式への意識はあの世代の何人かの建築家にはっきりとありますね。アイゼンマンにしろロウにしろ、モダニズムのある部分にマニエリスムを透かして重ね合わせて見てるわけだけど、この視線の意味を本当の意味で理解出来た人はそうは居なかった。

岡﨑──僕は高校生くらいの時に建築家を見ていたなかでの一般的な印象として、磯崎さんはリチャード・マイヤーやアイゼンマンや藤井博巳らと比べて、一番スケールがあった。実際の建物の大きさもそうですが(笑)、ヒューマンスケールでない。ついリチャード・マイヤーがオリジナルだと思うかもしれませんが、リチャード・マイヤーは確かに手が込んでいますが、実際は小賢しくて空間のスケールが広がらない。そういうところからも磯崎さんの1970年代の住宅や建築は再評価しても良いと思います。たとえば、《貝島邸》はアルド・ロッシなどと比べても、はるかにゲシュタルトが強い。いずれ僕の磯崎さんへの関心も評価もそういうところにあります。

表面上、夥しい記述が繰り広げられようと、いずれ人間が付加してきた意味も細工も剥げ落ち、がゲシュタルトは残っている。むしろ虚体として強く浮かびあがる。よって何かが壊れ、無くなるのが廃墟ではなく、むしろ建築の本質であるゲシュタルトとして出現するか、どうかが問われる条件が廃墟である。

逆説的にも磯崎さんの回りには彼自身の過剰な言説も含めて、膨大な言説が積み上げられています。現在もそれは過剰に続行中であるけれど、僕はそれらが消え去るのを待っている。言説はいずれ中心にはならない。消え去るのみ。深く付き合わないほうがいいという感じさえあります。いいかえれば磯崎さんは、文をもって文を切る本物の文人だということです。

「大文字の建築」という概念はこうしていくら記述しても確定できない。記述の整合が壊れところにだけようやく出現するかもしれない。よって磯崎さんにとって「大文字の建築」に向かうことは、端的に世の中に背を向け悪人と言われようと誤読されようと、一切世俗的な有用性がなくても「建築」をつくれる、ということにもなる。

日埜──「大文字の建築」と言い始めたときには、かつてプラトン立体だった原器としての形式が、建築の歴史上に現われている建築の形式になっている。プラトン立体はそれ自体自明のものとしてあるけど、建築の歴史上に現われている建築の形式なんてものは自明でもなんでもない。マリリン・モンローの曲線があるとき撮られた写真にたまたま現われただけの曲線であるのとそれは同じことですね。それでも建築がつくられてきた歴史があるなかで建築をつくるというどうしようもない過剰な事実性みたいなものがあるでしょう。

浅田──《秋吉台国際芸術村》の事務室棟として、初期の住宅である《N邸(中山邸)》をリメイクしていますね。内部の床には、それが住宅として使われていたときの家具類の配置がグレーで表示されているけれど、いまやそういう「生きられた家」としての人間的な意味は剥ぎ取られ、岡﨑さんの言う建築としてのゲシュタルトが剥き出しになっている、その強さはやはり圧倒的です。磯崎新自身がそういうことを自覚的にやっているんですね。

- 岡﨑乾二郎氏

戦後建築史と磯崎新

浅田──ポストモダニズムが表層的に理解されて流行し、飽和してきた段階で、磯崎新が「大文字の建築」と言わざるを得なかった気分は、よくわかるような気がします。日本のポストモダニズムは、結局、石井和紘の《直島町役場》(1982)や隈研吾の《M2》(1991)に行きついてしまった......。岡﨑──が「大文字の建築」は世俗の現実においては危険すぎる思想ですね。そしていささか大量に磯崎さんは作品をつくりすぎた。ある程度、消えていかないと確かにそこに一貫してあるゲシュタルトは世俗には見えにくいかもしれない。

チャールズ・ジェンクスは要するに日本の戦後はすべてポストモダンだということを書いていますね。そのことを一番わかっていたのが磯崎さんだったのでは。国家は近代の遺産、古い制度であり、戦争が終わった後にはかつてのネーションステートのようには国民を組織できないはずであったのは明らかでした。丹下さんは、にもかかわらず国民国家を組織するというプロジェクトを引き受け、結局、経済でドライブさせて、国民の生活も国土も統合していくというプロジェクトに自ら位置づけてしまった。けれど、その統合が前のめりのドライブ、時間にもとづく先送りの仕掛けであること、つまり建築形式としては、ついに着地しえない仕掛けであることは明瞭でした。ただ建築家は仕事として、こうした先ゆきの怪しい間違ったプロジェクトにも付き合わなくてはいけない。

日埜──磯崎さんのなかには清濁併せ吞むことをむしろ敢えて好んでいる部分がありますよね。国家が成り立たない、あるいは国家を下支えにしたところで建築が成立するという丹下健三的なフィクションはもう成り立たないと意識された時に、それならばと私性に回帰した多くの建築家がいるなかで、反対側に行けば良いというものではないだろう敢えて踏みとどまるスタンスは明確です。

岡﨑──磯崎さん風に言えば、国家よりも前に、「私」だってないだろうということですね。花田清輝じゃないけれど、そんなもの犬にくれてやったはずではないか。

日埜──私性だけでは建築にならない。建築が建築としてひとの前に現われるということと、ただある建築が成立しているということのズレ、すれ違いや誤解はずっと続いています。

浅田──都市から撤退して私性に回帰すると称して、原広司の《自邸》(1974)や安藤忠雄の《住吉の長屋》(1976)や伊藤豊雄の《中野本町の家(ホワイトU)》(1976)などが建てられた。そうした試みにも見るべきところは多々ある。ただ、知らぬ間にそれがまたそのまま都市的スケールに膨れ上がって、原広司の《梅田スカイビル》や《京都駅》、安藤忠雄の《兵庫県立美術館》、伊東豊雄の《せんだいメディアテーク》などが出来てしまったんですね。

岡﨑──原さんを僕は擁護したい。原さんの論理は正面から丹下さんたちの正統に対抗するものだった。先ほどもいったように、磯崎さんはそもそも対抗しようにも、こうした世俗的な建築の外に関心も発想もあったわけですね。だから原さんたちと比べると根本的にノンポリに見えた。戦後建築の正統を批判したのは原さん以降の世代だった。けれどこの世代の可能性が磯崎さんに吸収されてしまった感じがある。

浅田──一言で言えば、「大文字の建築」がないまま、いたずらに大きなビルディングになったことが、原さんたちの問題でしょう。

岡﨑──梅田や京都駅のような80年代以降の仕事がそう感じさせるのに反して、自邸に明らかなように原さんの建築の基本は実はポピュリズムではなかったと思います。磯崎さんのまったく真逆で、原さんの生活空間はミニマムです。だから磯崎さんに「空間がない」と批判された。空間のない反空間に「都市を内蔵する」。いいかえれば個人が個人として占有する空間──これは身体も含まれる──を極小にすれば、国家はそれを管理できない、という発想があった。外からみればブラックホール、どこにあるか定位できない。がそこに都市より大きな構造が内包されうる。原さんのこういう思想に僕は大分影響を受けました。ライプニッツのモナドの影響がよく言われますが、原さんの建築は思想的にも形態的にもリテラルにミクロな電子基板みたいな感じだった。電子基体がいくら都市に見えても通常、人は住めないはずですが、原さんは住めると信じているような凄みがあった。

浅田──そう、私的な住宅のなかに、都市を、さらには宇宙を内蔵するという原広司の構想は、たんなる「私性への回帰」というレッテルを超えていた。ただ、そこでプレモダンな共同体の多様な空間をモデルにするのはいいとして、それでミースの「均質空間」を超えるというのはモダニズム理解としてあまりにも単純だし、またプレモダンなモデルに従いながらも実際はモダンな材料を使って巨大なスケールで「多様な空間」をつくろうとすると、いたずらにごちゃごちゃしたものにしかならない。一見単純なものが多様な様相を帯びるというのが重要なのに、多様なパターンをプリントしたガラスを重ねてリテラルに「様相」を生み出そうとしたりするわけだから......。

岡﨑──商業建築であれ公共建築であれ巨大すぎる建築をつくるということはどういうことなのか。そこに正当性があるのかどうか。どのような正当性がありうるのか考える枠組みというのは、共同体からも民主主義からも出てこない。資本の原理とそれを誘導する仕組みからしか出てこないのは明らかでした。答えがわかっているところに思想も哲学も生まれない。建築以前に資本の流れ、物流、生産ラインの再構築を行なわないと話にならない。石山さんはそういうことを考えていたと思います。がいずれ、巨大建築はつくれない(むしろつくれなくていいのですが)、かろうじて磯崎さんの「大文字の建築」論にはそれらがすべて崩壊するところにだけ、それ=大文字の建築が現われるだろうという破壊的な予測をもって、巨大な建築をつくってしまうというアイロニーの身振りがあった。がこれは思想としてかなり危険な賭けでしたね。

浅田──実際、日本では首都に磯崎新の大きな作品はない──彼の《東京都新都庁舎案》はいまも一部で語られるけれど。要するに、国際シンポジウムには呼ばれるものの仕事は来ないという状況ですね。磯崎新は、1970年代以後、丹下健三が日本国家から必要とされなくなって海外に「亡命」したと言うけれど、実は磯崎新自身がそうなっていったように見えます。

岡﨑──いずれにせよ、生産されるものも浪費されるものも多すぎ過剰すぎる。これでは、なかなか本体は浮かびあがらない。

浅田──最初に言ったとおり、建築家・磯崎新を理解することがいま非常に難しくなっているように思います。ミケランジェロやパッラーディオ、テラーニやスターリングがわからなければ、磯崎新の建築の核心部分は理解できない。ところが、現在の若い世代にとって、建築というのは、グローバル・マーケットとそのジャーナリズムを賑わす表層的なアイコンであり、コンピュータ・ディスプレー上に明滅するグラフィック・イメージであるに過ぎないのだから......。

岡﨑──やはり磯崎さんの1970年代の建築をガチっと見せて、集中的に分析するしかないと思います。それをやらないと誤読や表面的な理解だけが増えていくでしょうね。

浅田──最初に話した展覧会で言えば、ICCでは都市デザインのアルゴリズミックな自動生成というポストメタボリズム的なマニフェストが追求される一方、ワタリウムではひとり静かにスケッチに没頭する南宋の文人のような姿が強調され、その両面が一種の煙幕になって建築家・磯崎新の中核部分が見えにくくなっているのかもしれない。磯崎新自身はつねに煙幕を張る人だからそれを楽しんでいるのだろうけれど、われわれとしてはやはり建築家・磯崎新を(再)発見すべき時期なのではないか。その点でぼくも岡﨑さんと同意見で、磯崎新の本格的な建築を正面から見直すところから始めるべきだと思います。

日埜──ワタリウムの展覧会だけを見て、そこからいろいろと汲み取るには結構なバックグラウンドがいりますね。一緒に写っているひとが誰なのか、いつのことなのか、わかればすごい写真だけど、わからないとこれはなんだろう? で通り過ぎるしかない。

岡﨑──僕はわからないところも多い。《鳥小屋(トリーハウス)》はなぜ白木なの。軽井沢のオリジナルとは意味が違ってしまうし、わざと出雲とかを模しているのかもしれないけれど、やっぱりわからないな。

日埜──戦後建築史の話に戻すと、実は最初のインタビューは『10+1』の特集「80年代建築/可能性としてのポストモダン」に関連したものでした。1980年代という歴史が、2003年の時点で見えなくなっていて、あたかもポストモダンの建築などなかったかのようになっている状況についての特集でした。当時はいわゆる作家的なものに対するアレルギーが広がった時期であり、またポストモダン建築とバブル建築がイコールで結ばれて、ああいうものは非生産的だったんだと切り捨てられた時期でした。そこからまた10年ほどが経ち、ポストモダン以前にそもそも戦後建築史自体が見えない状態になっているのが現状です。もういい加減歴史家が通史を書かなければいけない時期ですがそうした仕事に積極的な建築史家もいないし、どこから切り口を付けたら良いのかもわからなくなっている。そういうなかで、磯崎さんが戦後建築史のなかで大きな影響力を持ったのはなぜか、そしてそれがどう具体的に作用したか見失われている。

岡﨑──普通には、丹下さんやメタボリズムという王道に対するアンチのようなポジションとして磯崎さんがいたことが70年代以降の多くの若い建築家たちの励みになったようにも言われます。けれど先ほどもいったように実際に真正面から丹下さんとの仕事や思想に対抗していたのは宮内康さんやあるいは原広司さんたち以降の世代だった。その世代にはたとえば坂本一成さんから象設計集団まで、広い範囲に分散したたくさんの才能が入ります。が建築を成り立たせる国家、ないしプロジェクトという大きな枠組みへの不信、批判では共通していた。この対抗は明確だったし、はっきりしていましたから、磯崎さんがいなくても成り立ったと考えられます。が、ここで丹下さんたちの戦後建築の王道を乗り越える存在として、磯崎さんを代表として立ててしまうと、かえって、この対抗軸が見えなくなってしまうのですね。磯崎さんという存在に吸収されてしまう。磯崎さんはいかにその仕事が巨大でも、また膨大でも戦後の建築史という枠組みのなかでは異端だと僕は思います。あまりそういっても仕方ないけれど、あえていえば建築家である以前に芸術家であり文人です。この文人が建築をやったことに批評性も思想もある。もっと大きな建築史を考えると、ここにしか建築の本道、本体がないとも言える。「大文字の建築」は人間の歴史の外になお存在するということに賭けるわけですから。

従って磯崎さんの仕事を丹下さんへの対抗とか、批判的継承とかで考えるべきでない。あえていえば丹下さんが憧れた、ミケランジェロという存在に丹下さんよりもはるかに近接している。ミケランジェロは異端です。彫刻家という看板も建築家という看板も掲げたことはなかった。常にいやいや仕事をこなしていた。丹下さんとはまったく違います。

磯崎新を丹下さんの批判的継承として捉えることは、戦後建築史の歪んだ延命策だった。黒川紀章はもちろんですが、磯崎さんがそこで建築家の元締めという役割を演じさせられたことは、建築史を理解するうえでも磯崎さんの仕事を理解するうえでも不幸だったと思います。あらかさまにいえばメディア=中間媒体的に磯崎さんが機能したということですね。磯崎さんの仕事に本来あった可能性はそんなところになかったし、そもそもこの日本のパッラーディオは戦後日本建築史のなかにはうまく位置づけられないので外して考えた方がいいと僕は考えます。また磯崎さんの存在に対する応答が、この対抗世代の仕事をぜんぜん違う方向に導いてしまったことは確かにあると思います。磯崎さん以上に世俗に入っていってしまった。いずれ磯崎さんを外して考えたほうがカウンターとしての思想も運動も明確になってくると思いますね。

日埜──とはいえ、実際に戦後建築史のなかで磯崎さんが状況を大きく引っ張っていたことはまぎれもない事実で、異端としてであったとしてもそうした異端とのテンションを生じた状況のなかで、その必然性を見ることも必要でしょう。

浅田──結果として、原広司の《京都駅》のように、「大文字の建築」ならぬ「大きいビルディング」が出てきてしまった......。

岡﨑──西洋には空間があり、日本には井上充夫が分析したように細かな分岐があっても大きな空間や物体的な空間がない、などと西洋対日本という図式でさまざまなことが言われてきましたが、磯崎さんはその図式自体を壊したのですね。重源の建築は日本離れしているなどとも言われるけれど、であれば、そもそも伊勢神宮からして日本離れしています。何もモノがなくても領域が成立している。ミースの示した均質空間への抵抗は原さんの姿勢を支える基本思想だけど、磯崎さんはそういうことを一度も言ったことがない。均質区間は建築の問題ではなく空間体制の問題ですから。たしかにミースの建築はこういう体制に典型例として組み込まれていった。けれどミースの建築自体はパッラーディオや伊勢とも共通して、ひとつの完結した形式として、自律した領域が立ち上がるということですね。日本には「建築」らしいものが見当たらなくても、それはあり得る。ブルーノ・タウトはそれを見抜きました。伊勢とヨーロッパの建築には共通項があり、それは建築のモノとしての問題ではないし、世俗的空間制度の問題でもない。磯崎さんはずっとそういうことを書かれてきたわけですね。

たとえば建築や芸術という概念は明治に西洋から入ってきて、翻訳語であるまま、まだきちっと移植できていないみたいなことをまだ言う人がいますが、であれば磯崎さんだけが輸入できたといことになる。本当はもっといますが。原さんは集落だから「建築」は要らない(笑)。藤森照信さんは「西洋建築史つまり様式の歴史は人類史からすれば問題にならないほど短い」と言う。それは正しいのですが。やはり磯崎さんだけはぎりぎり「建築」がどう成立するかをわかった人だと思います。

浅田──ミース自身が何を言おうが、ミースの空間は「均質空間」ではない。ミースを表層的に模倣したフィリップ・ジョンソンのアメリカン・モダニズムが「均質空間」であり、それを批判するというのならわかるのですが。その意味で丹下健三はフィリップ・ジョンソンに近いでしょう──晩年、《AT&Tビルディング》(ジョンソン)や《東京都新都庁舎》(丹下)で表層的なポストモダニズムに転向するところまで。そのような「均質空間」を批判して、「私性への回帰」が試みられ、知らぬ間にそれがまた都市的なスケールにまで膨れ上がるといった経緯があったけれど、それはテラーニやミースの「建築」の核心についに触れ得ないままだった。その核心をつかんでいたのは、やはり磯崎新でしょう。

別の観点からすれば、フィリップ・ジョンソン同様、丹下健三はジャーナリスティックなプロパガンダがうまく、黒川紀章がそれを受け継いだ。レム・コールハースが「メディア・アーキテクト」の先駆者として注目する所以です。しかし、磯崎新は、メタボリズムの頃から、未来への進歩と成長ではなく、廃墟の永遠回帰を語っていた。情報社会についても、シミュラクルの浮遊する「虚の空間」とその背後にある「闇の空間」を語り、建築についても、デミウルゴスという不気味な他者に遡った上で重源なりテラーニなりを語る。そんなものがジャーナリスティックに理解されるはずもない。

岡﨑──デミウルゴスもまた難しいので誤解されがちです。何度も言いますが、建築=つまり大文字の建築は積極的につくれない空間なのです。いろいろなものを引いた時に最後に現われてくる。素っ頓狂な例をいいますが、洗濯板というものがある。これを使い方のわからない南洋諸島にもっていくと彫刻だと思ったりする。そもそも洗濯板は欧米から来ていますが、いまや洗濯板として使っている人は誰もいません。がブルースの楽器としては今でも使われ、楽器店で売られている。実は洗濯板は最初から楽器として使われていたのです。なにしろ楽器として使っている人からすれば最初は楽器でそれが転用されて洗濯板になったと見られている。もちろん洗濯板として使っている人にとってはそれを転用して楽器になったと考える。先ほどのポシェと同様、二つの論理は一致しません。けれど、その二つの用途はそもそもモノとしての洗濯板=楽器があったから成り立ったわけですね。では、誰が最初に、モノとしての洗濯板=楽器をつくったかという問題になる(笑)。洗濯板自身という用途をこえた合目的的な道具があったということです。大文字の建築もそうで使用目的は事後的に出てくる。

日埜──まさにミースは用途なんて当てにならないものを相手にするな、と言ってますね。

岡﨑──もちろんミースはわかっている。芸術でも建築でも作品概念とはそういうものです。哲学的に言えば、目的なき合目的性だと。けれど、ミースを世俗世界でも使用すべく展開させると、均質空間が現われる。もともとエンジニアリングとしては単にラーメン構造です。原さんはこっちの制度を相手にしているので、反制度論の理屈としては正しい。

浅田──戦中戦後に少年時代を送った磯崎新には、廃墟の永遠回帰という感覚が意識の深層に刻印されているのだと思います。上の世代の丹下健三は、やはり敗戦を体験しながらも、むしろその焼跡に復興と進歩・成長の原点としての「タブラ・ラサ(白紙)」を見た。彼の弟子たちを中心とするメタボリズムは、それをさらに単純化した。そこで、直線的な時間軸にそった成長や、直線的な空間軸を中心とするツリー状の拡大といったヴィジョンが支配的になります。ところが、磯崎新は丹下研究室の有力メンバーでありながらメタボリズムから距離を置き、ポストメタボリズムというべき位置を占めることになる。メタボリズムは未来に向かって成長する都市や建築を語るけれど、それらもどうせいつかは廃墟になる、というわけですね。それは、しかし、日本的無常観といったものからは限りなく遠い。廃墟になったときこそ、それらが使われていたときの機能などとは関係のない「建築」そのものがゴーストのように立ち上がるというのだから。そのヴィジョンは、「高貴な蛮人」が緑の草地に建てた合理的な木の小屋という起源に遡るギリシア・モデルではなく、過去に遡れば遡るほど巨大な石像建築のゴーストが現われて単純な起源が見えなくなるというローマ・モデルに近い。磯崎新の「デミウルゴモルフィズム」とはそのようなものでしょう。建築の起源には不気味な他者としてのデミウルゴスがいる、つまりは単純な起源などというものはない、考えうるのは「始原のもどき」でしかない、と。

岡﨑──繰り返しになりますが、廃墟になって何もなくなるのではなく、「伊勢」と同じように、領域が残る。それが出てくるかどうかは賭けですが。ミースもこういう、いわば潜在的空間への意識は明瞭にあった。が普通はそんなことを考えている人は仕事になりません(笑)。けれどもとにかく、こういう思考が導き出す結論として、磯崎さんにとってはこの大文字を取り巻く、すべての言説も表現も所詮アイロニーになるしかない。空転するのは覚悟のうえなんでしょうけれど。

浅田──雑談的に言えば、磯崎新は坂倉準三を高く評価する一方、前川國男は評価しないんですね。

岡﨑──それは、スメラ学塾をはじめとして、もともと文学者あがりだった坂倉準三の行動のイカガワシサとご自分が近いと思っているからじゃないの。

浅田──明らかにそうでしょう。海外で評価されながら、日本の中では居場所がない。

岡﨑──文化史的に考えると坂倉準三はおもしろい人だよね。美術もそうですが戦前から活動していた人は損をしていると思います。丹下健三は戦前からやっていましたが、戦後にデビューしたということで、傷がついていないように見える。白井晟一は世代的に戦前の人です。美術で言えば、岡本太郎も戦前からやっているけど、実質的には戦後のデビュー。彼らは戦後、いきなりエスタブリッシュされてトップになってしまった。知識人も同じパターンが多い。あとで歴史を考えようとすると、この分断が障害になっていますね。

にしても戦後の日本の建築史というのは異常ですね、アヴァンギャルドと国家プロジェクトが一致できたのは戦後日本の建築しかない。たとえばその体制との関わりにおいて、アーキグラムとメタボリズムはまったく立場が違いますね。

日埜──『プロジェクト・ジャパン』(TASCHEN、2011年/平凡社、2012年)で、建築家とテクノクラート的エリートと国家とが結びついていることにレム・コールハースが驚いていますね。海外であれがどう読まれているかは想像しにくいのですが、その錯視みたいなものと日本の中で磯崎さんが見えないというのは、表裏一体の問題じゃないかと思います。

岡﨑──つまり繰り返されているのですね。たとえば近代主義というものも輸入物だと考える人がいる。ところが、近代というのは急激な文化市場の領域拡張が生んだ現象であり、思想だった。だからその特徴は周縁国でこそ、激烈に現われる。たとえばモダニズムの主要な特性である過去との断絶というのはその周縁で強制的に引き起こされる事態ですね。その意味で、日本は西洋以上にモダニズムの引き起こす事態を根底的に考えさせられてきたといえる。すなわち過去との切断を暴力的に強いられ、たとえば様式とは何かを考えてこなければいけなかった。近年、ゆえに日本に膨大な議論の歴史があることが欧米でも見直されるようになってきています。美術でいえば高橋由一などの極めて批評的にも重要な症例があるのです。その意味で周辺国であった日本は国家自体がアヴァンギャルドであり「プロジェクト」として当初は組み立てられた。前衛だったのは明治維新から明治憲法成立までですね。そこで維新の志士たちは裏切られ、民衆も裏切られたと感じた。もはや前衛ではなくなり普通の国になりはてました。第二次大戦後、またその実験というか物語が繰り返された。戦前からの経験のある白井晟一や前川國男はその欺瞞がわかっていたんだと思います。

日埜──そういった屈折やアンビバレンツが一番わかりにくいところでしょう。事実の連なりを見ているとなにもかも順接に見えてしまう錯覚が起こる。でもすこし近づいてみて見ればそんなわけないわけです。ダイナミックなものごとの進行のなかには引力と斥力が常にある。白井さんと磯崎さんのアイロニーはこのモダニズムの歴史が刻んできた拮抗を見ておかないとわからない。まさにとりわけ日本において、モダニズムという問題構成は非常に極端なかたちで現われたと言えるんじゃないかと思いますね。

岡﨑──その意味で磯崎さんが1970年代に1930年代の問題をやったということはすごく重要なことだと思います(『建築の一九三〇年代──系譜と脈絡』、鹿島出版会、1978年)。坂倉準三だけではなく、いずれ堀口捨己も吉田五十八も村野藤吾もおもしろい。ブルーノ・タウトに対して、マルクス主義を学んでいた村野藤吾はポストモダン的な論理を徹底して応じていましたね。様式と建築形式は別の問題であり、インターナショナルスタイルも様式である限り、消費の論理に回収されるということを村野は言っていた。

浅田──磯崎新による30年代再考の重要性については同感ですね。ともあれ、現時点での緊急課題は、やはり磯崎新の主要な建築を見直すことだと思います。ハリボテでいいという大胆な割り切りに基づいた最近の中国の仕事もすごいと言えばすごいし、他方で南宋の隠者を気取るスタイルも面白いけれど、何度も言ってきたように、これまで重要な建築をたくさんつくってきたわけだから。

岡﨑──あまりに長いキャリアですからね。作品の量もル・コルビュジエどころじゃない。この膨大な量をどうすればいいかしら(笑)。

浅田──今の建築の学生は、まずはそういう主要な建築を体験すべきですよ。

日埜──彼らの肌感覚はどうかすると「建築は普通の人が使うんだから、彼らに通用しないややこしいことを考えてもしょうがない」というような素朴主義かもしれない。そんなこと言ったら医者がなんであんなに勉強しなきゃならないんだ、とよく言うんですが。どうあれ建築の救いは実物を見れば違いがそこにあることを否応なく突きつけられることです。

岡﨑──いや感じないと思うよ。猫は感じるだろうけれど。仕方ないからこんな風に学生に説明したことがあります。いい建築形式というのはどういうときに感じられるものか。たとえば世界の終わりが来ると確定したとき、たとえば世界最終戦争とかのカタストロフ。家の外にでても家の内に留まっていても絶滅するのが確定しているとき、どちらを選ぶか。いずれ絶滅が確定したとき、外に逃げず家の中に残ることを選ぶような家がいい家の条件だとまあ説明したわけです。これは動物たちのテリトリーもそういうものですから。「文人」の話で言えば、王維が輞川に引き籠もる。もうその先はない。終の場所。その「先がない」という空間がどれくらい底なしにできるか。『ET IN ARCADIA EGO 墓は語るか』という展覧会のテーマでもあった。エトルリアの墓は外部世界よりも明らかに開放性があるのですね。震災後の3月18日あたりの頃は感じましたよね。外を選ぶか中を選ぶか。

浅田──岡﨑さんの自邸がまだ完成途上にあった頃ですね。中国での仕事が増えた近年の磯崎新が南宋の隠者の書画船を理想とすると言っているのも、それとつながるところがあるかもしれない。あるいは、2007年の作品だけれど、カリフォルニアの砂漠で野宿するためにつくった《オブスキュアド・ホライズン(砂漠の寝所)》も。

岡﨑──ここで家というのは、たとえ建物がなくなっても、そこに場所が残るかどうか。これが漠然とした領域ではないということは強調しておきたいと思います(笑)。

ポスト・クリティカルな状況──ディシプリンの消失

日埜──日本の中での磯崎新の受容というだけに留まらず、一般にポスト・クリティカルな状況にどう抵抗するかという問題があるでしょう。つまり個々の事例やコンセプトが一般的にいかなる意味を持つのか反省的に検証する言説の機能が、もはや機能不全に陥っている。レム・コールハースのような問答無用のリアリティーへ向かう指向と、反対に閉域に内向してある種工芸的になっていく指向の両極端に分裂していて、この股裂きには出口がない。さて考えなきゃいけないことはたくさんあるはずだけど、今後の理論的問題はどうなるのか。建築はそもそも何千年も続いてきたものですからまあ一時的なもので早々変わるものではないと高をくくる部分もあるけど、本当に大丈夫かなという思いもあります。浅田──それは日埜さんに聞きたいですね(笑)。建築のディシプリンが急激に雲散霧消しつつある。いったいこれで大丈夫なのか。

岡﨑──われわれが何を言ってももう届かないわけだから(笑)。要するに批評が必要なものとそうでないものがある。もっと正確にいえば、あるジャンルで行なわれている批評は必ずしも別のジャンルの表現に適用する必要がない。いわば、そこでは別のレベルでの批評を行なう必要がある。

ちょうど浅田さんたちと中谷芙二子さんの霧の彫刻をめぐるシンポがあったのですが、そこで語った話でいえば、シドニーに雲と称した巨大なオブジェをつくることとか、ジャングルジムみたいなパビリオンと称する巨大なオブジェを雲と称したりすることはまあ彫刻の歴史から考えると恐ろしい退行なわけですね。これを建築であるから可能だという抗弁があるならば、建築というものは恐ろしく遅れているということにもなる。それは建築に対して失礼すぎる。ということでこれは違うジャンルだという考えることがいちばんいいなと。雲の表現、気象の表現という問題群があり歴史的展開があるわけですが、いずれこれらのオブジェは、そこにまったくひっかからないわけです。今後の展開にも関わらないでしょう。こういうジャンルが違うものを批評しても仕方ないのですね。(笑)。

これはむしろ市民から間接的に徴収されたお金、たとえば補助金などの形で迂回して供給されるお金を使用する公共事業の仕組みから導きだされたプロジェクトの形態でしょう。市民が直接お金を払っていないように見えるから市民の議論も合意条件も緩和され、ひたすらお金も含めて外部からもたらされる利益や話題や権威という外部性だけがそれを正当化する保証として求められる。こういうときに採用されるのがこうした建造物である。誰でもわかりやすい雲だの虹だの、自由だの、愛だの、共生だの、あるいは東洋人だの日本人だの外国人だののアリバイがあるのは通りがいいわけで、いまやそのままマンガにしたような形態が売られるようになったということですね。こういう仕掛けだけに従っているわけですから、仕掛けに疑問を呈するのはありえても、個々の仕事は問題にする必要もない。

浅田──あるいはまた、建築家が部分的な「デザイン監修者」にされてしまうという傾向もありますね。東京ミッドタウンでも《サントリー美術館》だけは隈研吾にデザインさせるというように。

典型的な例を言うと、9.11以後のWTCの跡地の問題があります。ダニエル・リベスキンドはディコンストラクティヴィズムの前衛だったはずなのに、高さを競うマンハッタニズムに回帰し、アメリカ独立の年にちなんだ1,776フィートの《フリーダム・タワー》を中心とするマスタープランでコンペティションに勝利した。高層ビルの先端がどれも斜めに切断されているあたりは彼らしいものの、全体としては、象徴的なマンハッタニズムへの後退、さらには9.11のトラウマを超えてアメリカの覇権の復活を目指すユダヤ系ネオコンサーヴァティズムへの迎合と言われても仕方ないでしょう(ジャン・ボードリヤール的に言えば、同じ高さの高層ビルが鏡像のごとく相互に映し合うミノル・ヤマザキのWTCツイン・タワーの方が、高さを競うマンハッタニズムを超えた新しさをもっていたと言えるかもしれません)。しかも、そうまでしてコンペティションを通したマスタープランも商業ディヴェロッパーの利権によってズタズタにされ、個々のビルは別々の設計者に委ねられてしまったし、《フリーダム・タワー》あらため《1WTC》さえ実質的に大手設計事務所のSOMが建てることになってしまった。前衛建築家の「敗北」の典型例でしょう。

岡﨑──事業にキャラを与える、認知しやすいアイコンとしてだけ建築もデザインも必要とされている。それだけですね。その形態やそういうものをつくる建築家も芸術家も、そういう仕事なんだから批判しても仕方ない。

日埜──その状況にどう対応できるのでしょうか。いや正しい対応のしかたがあるわけもなく、ただその枠組みの内側におさまってるだけではしょうがないというだけのことですが。単に世界的に大規模都市開発が行なわれていて、そこにアイコンの需要が生じ、そして供給があるということですね。

岡﨑──それをやるのが悪いというわけではないけれど、批判しても、その人たちがその仕事は何かを考え直すきっかけにはならない。むしろ考えないということが条件であることを再認させ、強化させることにしかならない。考えない人のほうが仕事の発注者として都合がいいわけですから。

浅田──そうなると、できたものは「建築」と呼ぶことが難しくなる。

日埜──その雲みたいなものについて言えばこういうことですよね。たとえばクラシック音楽のざっくりした流れとして、バッハの透明度の高い体系がロマン派に向けて展開するわけですけど、どんどん音楽の組み立てが自由度を増し、明瞭さとか調和性みたいなものを崩して、不協和で耳障りなものを取り込みながら音楽のドラマツルギーが拡張されていく。その果てについに現代音楽があるわけだけど、そんなものへの反動として「ピュアなものが気持ちいいよね」みたいなものが出てくる。そういう感じと似ているでしょう。いわゆる建築らしい建築に対して「雲」とか言い始めているわけで、要するに歴史的に成熟してきたいわゆる建築ではない、なにかオルタナティブな建築を求める気持ちの発露なんでしょう。

岡﨑──プアならわかるけれどピュアではないですね。単にAKB48のように、矢面に建築家を立てて、背景にはそれを動かす資本があるということじゃないかと思います。近所に建てられることになれば文句もいいますが、たとえばマクドナルドの企業形態を批評することは仮にあるとしても、そこで売られている個々の商品をいちいち批評する必要がないというのと同じです。あとからあとから商品は開発されるでしょう。

日埜──人間には理念的な部分とプラティカルな部分が併存しているはずです。建築をつくる時にも当然原理的な意味と現実的な意味のアンビバレンツがある。でも昨今のように、都市スケールの再開発がカーテンウォールの朴念仁みたいなビルを林立させて、それだけではパッとしないからちょっとチャーミングなブローチを付けてみる、といった感じで著名建築家の目を惹く建築がつくられるようになれば、もうそんなものすっ飛んでしまう。

浅田──アレクサンドル・コジェーヴは、「歴史の終焉」後の人間は動物化するだろう、もちろん建物もつくるがそれは動物が巣をつくるようなものだろう、と言っている(笑)。そういう「アメリカ的動物」と並べて、空虚な形式のゲームに耽る「日本的スノッブ」という可能性も提示しているけれど、実際は「スノビッシュな動物」あるいは「動物的スノッブ」というところに収斂してきている感じですね(後者を「オタク」と呼ぶ東浩紀の規定が正しいかどうかは別として)。

日埜──そういったなかでいつ、どういった形で「建築」が回帰してくるのかは考えざるを得ません。やはり依然としてどこかで誰かに拾われる「投瓶」として考えるべきなのか。

岡﨑──投瓶っていう比喩はね、誤解されていますね。たとえばある対象、主題について誠実に研究した論を書けば、今後いつかその同じ対象を研究する人がでてきたら必ず発見し読むはずです。広く多くの大衆には届かないけれど、届く人には、たとえ時間がかかっても必ず届くのが投瓶です。つまり必ず発見される。そもそも今それを書く自分たちが過去の研究に対してそう接しているわけですから。先行する研究を必ず探す。

そういう意味で磯崎新研究者が今後現われる(必ず現われます)時にこのインタビュー本はおそらく第一参考文献になるので責任重大ですね。

とはいえ日埜さんに今日の最後のまとめとしてもう少し展開してもらいたいのは、ブローチとしてのモニュメントが必要とされる、すなわちディヴェロッパーに開発のアリバイを与えるために大きな建築物がつくられることへの対抗がありうるとしたら、個々人が住宅のみならず共有の建築物自体をセルフビルドでつくるとか、生産、流通構造を組み替えるような試みとか、生活それ自体、家族や共同体のあり方自体を変えていくこととか、伝達、流通手段による関係性の組み替えとか、いままでもやられてきたことで、まだまだ検討すべきことがあるということです。重要なのはただし、これはもう建築の問題としては検討しても仕方ない。建築以前のインフラの組み立ての問題ですね。建築という概念ではなく、建築という規定職種で考えようとしても可能性はもうないようにも思われます。建築という職種は世俗的なルール、法、生産体制、経済原理でがんじがらめに縛られている。まともにやれることはこの法との戦いです。ブローチのような一見ゆるゆるに見える仕事が新鮮に映るのか知れませんが、そこではもっと縛られている。人間と人間あるいは社会、世界の関係構造の組み替え、つまるところ人間の定義自体に関わらないかぎり、もう何もかわらない。

建築家からそういった方向へ出て行く人がもっと多くてもいい。けれど磯崎さんの問題設定はもう少し先にある(笑)、人間的なコンフリクトが何世代もあった挙句、すべてが消えても何が残るか。人がなくなって残るのは洗濯板でも楽器でもない何か。それがブランクーシなのか「トマソン」なのか。「大文字の建築」だろうと。

日埜──岡﨑さんの投げかけにいきなりここでお答えするのはなかなか難しいところですが、ケネス・フランプトンがロウ達のフォルマリズムの理論に対して、構法の問題を対抗してぶつけてたことには一定の評価を与えるべきなんでしょう。細かいことはともかく、建築はいったい何によって建築であるかと問うときに、いや即物的につくることによってでしょ、という返し方はあるわけですから。単に解毒剤としてではなくて、いわばマルクスが言うところの下部構造的に構法は効いている。これは決してプリミティブな問題ではなくて、近代という時代に可能な生産様式というのは歴史的なものだし、それはかつてとは違う。それを拡張すれば生産組織、つまり誰がつくるのか、ということにもなるし、建築家、つまり誰が設計する主体なのか、ということにもなる。こうした問いの立て方は既に終戦直後に左翼の建築家が考え始めていたことで、そうしてそれが原広司さんや石山修武さん、あるいは象設計集団に引き継がれていく。その筋が今消えてるということはなくて、意識的であれ無意識であれ敏感なひとはそこを考えざるを得ない。それを状況への反力として捉えてしまうといきなり反動化するところがあるから難しい部分もありますけどね。

- 日埜直彦氏

浅田──平野啓一郎が『GAJAPAN』130(2014年9-10月)で言っていましたね。九州での少年時代、《北九州市立美術館》や《湯布院駅舎》をよく利用していたけれど、あとから考えるとどちらも磯崎建築だった、と。つまり、彼は磯崎建築をトマソンとして発見していた。

日埜──建築の救いはやはりそこにあると思います。ずいぶん良いものも壊されているわけだけど、それでも多くの人がそれに対面し、そこまで真正面から出会うのでなくてもなにか記憶に残る。

岡﨑──ある。まあ人間という存在自体がトマソンなんだから(笑)。けれど日埜さんたちが別なアカデミズムをつくり、ちゃんと建築を考えていくことをやれる場をつくっていく必要はあるでしょうね。業種としての「建築デザイナー」を超えて勉強したい人はまだまだ沢山いると思う。

日埜──磯崎さんと違ってマイナーで(笑)。

浅田──いや、もちろんメジャーになってもいいんですよ(笑)。

岡﨑──野外彫刻だって廃れたから、モニュメントのような建築がいつまでもつくれるとは思えません。そもそも沢山あったら目立たない。ザハ・ハディドだって東洋にひとつだったらいいけど(笑)。そもそもザハ・ハディドは楽しいのかな。普通は飽きるはずだよ。高橋悠治がかつて引用していたけれど、折口信夫が「生滅」のなかに記した言葉「飽きることだけが能力だった」には同意します。

浅田──アイコンは反復可能性が鍵だから。とはいえ、レム・コールハースの《CCTV》が最大にして最後のアイコンでしょう。あれすらも、めちゃくちゃなデザインの建築がいたるところに乱立する現在の中国では、もはやさほど目立たない。

岡﨑──その意味では《CCTV》は《梅田スカイビル》に敵いませんね(笑)。《梅田スカイビル》は《CCTV》よりも東洋的にも世界的に有名だから。

浅田──ついでに付け加えておけば、磯崎新はキュレーターとしても大きな仕事をしていて、たとえば《ネクサスワールド》でレム・コールハースやスティーヴン・ホールらに最初の大きな仕事をさせている。ザハ・ハディドも香港の《ザ・ピーク》のコンペティションで磯崎新が落選案のなかから無理やり引っ張りだして当選させ、それで有名になった。今日は、磯崎新自身の主要な建築の再評価が大事だという話をしましたが、磯崎新が、理論家・批評家としてのみならず、メディエーターとして1980年代以後の世界の建築史に大きな足跡を残したことは、やはり強調しておくべきでしょう。日本の歴史を見ても、そんな人は他にいないのだから。

日埜──そうしたことによって現代の状況を切り開いてきた面もありますね。むしろ今の若い世代には建築家としての磯崎さんよりも、コンペの審査で時代の起点となる案を一本釣りしたり、建築家をピックアップしてプロジェクトを組み立てたり、あるいは展覧会やシンポジウムを仕掛けたり、そういう磯崎さんのほうが実感があるのかもしれません。だけどそういう個々の事例の背景には、もう少しロングタームで状況のコンテクストをクリティカルに掴もうとしている視点があり、そのうえで狙いすまして一撃している。その意味でどこか山師か勝負師みたいなところがあるでしょう。どうも最近日本の建築家はこの勝負の筋の見極めで間違う人が増えてる気がするんですが、その点で磯崎さんはさすがに年季が違う。

冗談ではなくて、その状況を磯崎さんがいかに掴んできたか、煎じ詰めればそこに僕は興味を持ってきたように思います。丹下さんに対して、モダニズムに対して、建築産業の歯車と化す建築家存在に対して、私性への撤退に対して、言い出すときりがないけど、そこに明晰な状況分析と勝負の打ち方がある。そういうクリティカルな磯崎さんの姿がこの本からすこしでも浮かび上がれば良いと思います。

[2014年9月15日、国分寺PostStudiumにて]

あさだ・あきら

1957年生。批評家。現在、京都造形芸術大学教授。著書=『構造と力』『逃走論』『ヘルメスの音楽』『「歴史の終わり」と世紀末の世界』『映画の世紀末』など。共著=『科学的方法とは何か』『憂国呆談』『マルクスの現在』など。

おかざき・けんじろう

1955年生。美術家・批評家。作品=《サイコスケープ》《Random Accident Memory》《日回り舞台》《なかつくに公園》など。著書=『ルネサンス 経験の条件』。共著=『漢字と建築』『絵画の準備を!松浦寿夫×岡崎乾二郎対談』『芸術の設計──見る/作ることのアプリケーション』など。

http://kenjirookazaki.com/

ひの・なおひこ

1971年生。建築家。日埜建築設計事務所主宰。芝浦工業大学非常勤講師、早稲田大学非常勤講師。作品=《ギャラリー小柳ビューイングルーム》《セントラルビル》《横浜トリエンナーレ会場構成(BankART Studio NYK)》ほか。「Struggling Cities」展企画監修。