総合地上学へ向けて──ランドスケール、キャラクター、生態学的視点からのアプローチへ

総合地上学へ向けて

石川──具体的にはどうしたらいいんですかね。

日埜──数学の世界の人でも、例えば集合論と解析やっている人では話が通じないかもしれませんが、でもごく基本的なところまで戻っていくと共有されているものがあるはずでしょう。先ほど日本近代史が上からのアーバニズム/下からのアーバニズムみたいな枠組みを持っていて、それがわりと応用が効く見立てだという話をしましたが、そんなふうに単にある分野にスペシフィックな構図ではなく、より一般的なパターンがおそらくあるんでしょう。

そういう幹の部分の話に対して、各論的にはさまざまな枝葉がある。経済史の分野で同潤会アパートなど関東大震災以降の住宅生産について実証的研究をやっているのをすこし前に見つけてその徹底的な実証に驚きました。建築史では、同潤会アパートはその理念から語られがちですが、その実績は量的に微々たるものです。やはり量的研究を見ればバイアスがかかった研究を相対化して見直さなければならないなと気が付いたりする。文学史で言えば、文士村みたいなテーマがある。駒込や荻窪、大崎のあたりなどですが、それらがなぜとりわけその場所にできたのかは東京郊外の形成の実像を考える上でとても面白いトピックだったりする。

きりがないですが、そのようにいろんな分野が同じ場所である東京について考えているのですが、その成果が今のところなかなか突き合わされることがない。というか、隣の分野でそういうことをやっていること自体なかなか気付かない。それぞれの成果を突き合わせて洗い直してみると、そこから幹になるものがなにか見えてくるのではないかと思います。もちろん石川さんの仕事もそこに入ってくるはずですよ。

石川──SFCでこの春から加藤文俊研究室と水野大二郎研究室と共同で、「モバイルメソッド」という研究会を始めています。まずは大学院のプロジェクト科目というゼミ形式の授業でジョン・アーリの「モビリティーズ」を読んでいます。移動という観点、切り口からいろいろと見直してみようというものです。

日埜──都市は市場から始まる、とよく言われますね。だけどある程度以上の大きさになれば市場一つってわけにはいかなくて、部分がそれぞれ自立しはじめてバラバラになる斥力が働いてくる。そしてそれを結びつけて一つの都市につなぎ止めているのがモビリティでしょう。そうしてそれがさらなる集積を生んでいる。都市にとって集積は本質的ですし、集積による効果こそが都市を偉大なものにしていく。結び付けられているがゆえになおさらそれぞれの場所のキャラクターが際立ってくるということにもなる。

東京は世界最大の都市集積で、3,700万人がこれを自分たちのエリアだと意識できるのはその交通インフラによってこそですね。世界的に見ても極めて鉄道への依存度が高く、この規模の人口が縦横無尽に活動出来ている。空間や場所は地形というメディアに規定されていて、都市的生活はモビリティによって規定されているとも言えるでしょう。

石川──まだ私自身も勉強中なんですが、モビリティも「上からのアーバニズム/下からのアーバニズム」のように、複数のスケールで自画像を描ける補助線としてとても「使える」と思っています。

日埜──モビリティのなかでも公共交通のようなインフラ整備は、長期にわたる計画的なものですし、本質的に上からのアーバニズムが主導するものですね。しかし市井の人々の行動はそれに従属的かと言えばそうとも言えない。逆に実際に使われなければインフラ整備しても意味をなさないわけですから。

モビリティを広く受け止めれば、情報の流通とも関わりますし、水や空気、食物や廃棄物の物質の循環、あるいはお金の流れも見えてくる。そうした互いに還流する移動を支えるネットワークがモビリティでしょう。公共交通、車、自転車がさまざまに動き回って都市は生きているわけですが、それは庭で植物の種が落ちて、土壌から水や養分を吸い上げて育ち、虫がその葉を食べて育ち、また虫が花を受粉させる、みたいな生態系のなかの循環と似ていますね。

石川──そうですね。ここ数年、早稲田の中谷礼仁さんらと進めている「千年村プロジェクト」に参加していて、長く持続している集落を調査して回っています。関東圏では、房総半島の千年村をほぼ網羅して、現在は利根川流域と相模川流域の調査を始めたところです。ここで言う「都市」ではないんですが、千年村プロジェクトが注目するような、「細く長生きしている集落」を調べると、集落の存続のダイナミズムがまさに生態系のなかの循環なんだなということを強く感じます。房総半島は集落ごとの独立が強めで、地形的に丘陵--集落--水田という水の循環が村を支えているように見えるケースが多く、利根川流域は古い街道や水運によるより広域的な人や物の流通のほうが関係がより強い、というような傾向の差はあるようですが、いずれも、基盤的な環境をスタティックな地形や植生、土地利用だけではなく、モビリティとして考えると、よりダイナミックに理解できます。そして、まさに日埜さんがおっしゃるように、私などは商売柄、移動のネットワークは生態系の比喩で考えるととても腑に落ちます。

日埜──私の事務所のテラスに大きな睡蓮鉢があるのですが、植えた覚えのない植物や動物がどこからか入ってきます。風に乗って種や卵が移動しているんでしょう。季節ごとに変化があり、また今年と去年でも違うようです。そうして侵入者が定着したりしながら、それでも放っておいても結構大丈夫な、ある動的均衡を保っている。小さな金魚鉢だとそうはいかない。勝手に出てくるものなんかまずないし、ちょっと手を加えるとそのインパクトで状態はごろごろ変わってしまう。安定させるだけで精一杯、ただ維持して行くだけになります。これはおそらくスケールの問題ですし、大きなものの方がダイナミックかつ不思議に自律していておもしろいですね。

石川──植木鉢でも水槽でも、ある程度の規模になると、それを囲むより広域な環境と同調しようとする力が強くなります。各個体や水槽の中だけに注目するのではなく、それが異なるスケールと関係を持ってしまうということの実感は重要だと思います。それと、手を加える側と加えられる側、双方の負担が少ないといいですよね。ただ維持していくだけ、というのは言い方を変えれば、そこで維持さえしておけばいい状態に最適化したわけですよね。

日埜──なるほどそういう考え方もあるか。建築において、状況に異物を挿入することでポジティブな刺激を与える狙いをもつということだってあり得るので、かならずしも同じようには考えられませんが、でも確かに影響のコストというのはありますね。フリースタンディングに抽象的な場を設定したモダニズムの建築ではなく、現代では建築はもっと街と関係しようとしているでしょう。迎合すれば良いというものではないけど、無理は無理なわけで。

石川──ネタというか、材料は出てきているので、これからマッピングしたいです。研究室のテーマとして掲げた文句は「地上学の研究」じゃなくて、「地上学への研究」にしました。地上学という知見がこの先にあり、それを目指すという意味を込めたつもりなんです。あらかじめ自画像をイメージしてしまうと齟齬が生じるので、実践者は何も知らないほうが良いのです。ビジョンなきまま作成し、それを壁に貼って眺める愚直さが必要なんじゃないかと。

日埜──一旦形にしてみる、客体化してみると思ってもみなかったリアリティが見えてくるということですね。先ほどの『Cities Without Ground: A Hong Kong Guidebook』も、香港の地図を見ているだけでは絶対に出てこないものです。

石川──絶対にそうですね。香港の自画像が描かれていますが、最初から先回りされていたものではないと思います。これはおそらく、着手した時はおもしろかったと思います。でも、途中で一回嫌になり、また最後まとめる時にはエキサイトしたのではないでしょうか(笑)

日埜──私はどちらかと言えば地理−ジオグラフィというよりは広く場所の状況−トポグラフィに関心を持っているわけですが、実は戦前の地理学が面白いのに気が付きました。例えばここに『日本地理体系』(第3巻 大東京篇、改造社、1930)がありますが、地域のお祭りや行楽地の情報、映画館とか喫茶店がどういう場所にあるかなんてことまで書かれています。

- 『日本地理大系大東京篇』(改造社、1930)

石川──今和次郎の少し後ですね。関東大震災復興の時代で、心意気が横溢しています。当時、地理学は「総合地上学」であり、おそらくこの後、人文地理、自然地理、地質......と専門へわかれ細分化していったのでしょうね。今必要なのは「総合地上学の復権」ですね! 先ほどの幹に戻るという話にもつながります。

日埜──その場所について書けることなら全部書くということですね。

石川──「地誌」ですよね。植物学の「フローラ(植物相)」のような総体。今和次郎『大東京案内」(ちくま学芸文庫、2001、元版は批評社、1986)もいいですよね。

日埜──今和次郎や柳田國男の近くにいた、小田内通敏『帝都と近郊』(大倉研究所、1918)は、まさに普通の郊外がどういうふうに生まれてきたのか同時代的に記述したもので,私にとってとりわけ面白いわけですが、そこでも郊外の農地が急速に宅地化し、そのせいで農家が身に余るお金を持って芸者遊びを始めて困ったもんだ、なんてことが書いてある。今の地理学の範疇からはこうした記述は外れてしまうでしょうが、なるほどそういう感じだったのか!という感じがする。

石川──中学校の地理の教科書には少し総合的なニュアンスが残っていますね。

日埜──確かにそうですね。地元を知るということも義務教育の一環としてあったからでしょうか。人口や産業などの統計みたいなものが地理には付きものだけれど、それ以外の部分にむしろ興味を引かれます。それがこうして大変立派な本にまとめられていたというのが頼もしい。地理学が細分化していく発展の源流にあった初心に惹かれているのかもしれません。むろん分化してしまったことが悪いわけではなく、その幹を確認しつつ各論へ各自が赴けば良い。そういう骨太の骨格がシェアされていれば、たとえば急に神宮外苑の歴史的景観が云々と言われてもびっくりせずに、相対化して位置づけながら落ち着いて考えられるんじゃないでしょうか(笑)。

石川──そのような気がしてきました(笑) 「地上学への研究」というのは、自分自身の移動が描く相貌というかプロファイルを貯めていくような地誌学をイメージしているのだと気付きました。

日埜──夢見るような話ではなく、手が付けられることはたくさんありますね。

石川──そういえば、「モバイルメソッド」の研究会でも日埜さんの名前が挙がっていました。移動の社会学、移動の地理学、移動の生態学が考えられるという話になり、各分野でどういう人たちがいるのかマッピングしようと。

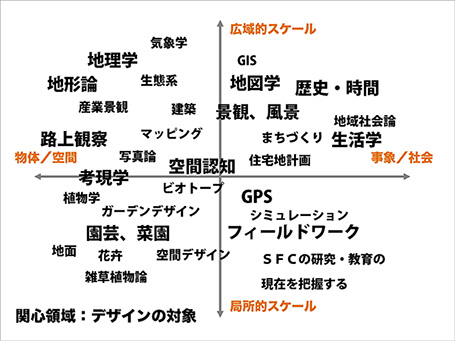

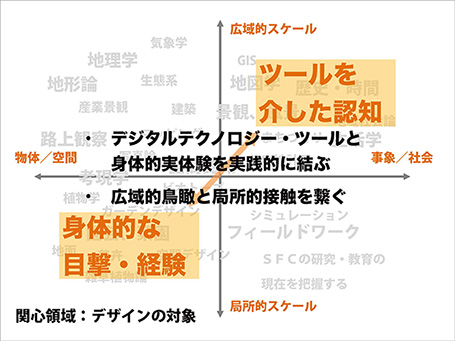

一方で石川研の活動としては、この春に始まったばかりの研究室で、集まってくれた学生たちとも手探りの状況ですが、最初の学期は練習も兼ねて「地図でしかわからないスケールと歩かなければわからないスケールをつなぐこと」を目標に、新任の教員である私に対して、学生がひとりひとり、それぞれ自分にしかできない方法でキャンパスの地図を描いて見せて、SFCがどういう場所か教えてくれる、というのを課題にしました。わりと自由にやってもらったんですが、舗装や生け垣に生える「制度の隙間の植物」の地図とか、キャンパスの内部と外部の違いや境目の特徴に注目した地図、自分の体に残る古傷や虫刺され跡とキャンパスの場所を結びつけた身体の記憶マップ、江戸切絵図の図式で描いたキャンパスのナビゲーションマップ、キャンパスを鉄道路線図として描き直した地図も出てきました。ある学生はキャンパス各所で見出した、自分の中の「原風景」をいくつも写真に撮ってみると、元ネタがほとんどジブリ映画の場面だったことに気付いたという「SFCジブリマップ」を作ってきて、これは衝撃でした(笑)。

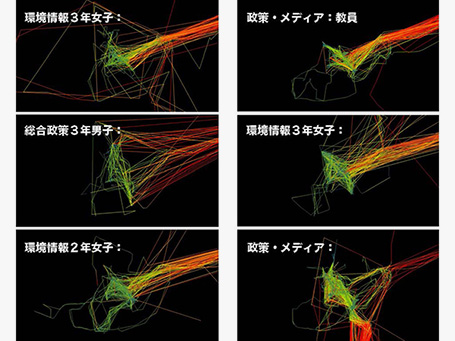

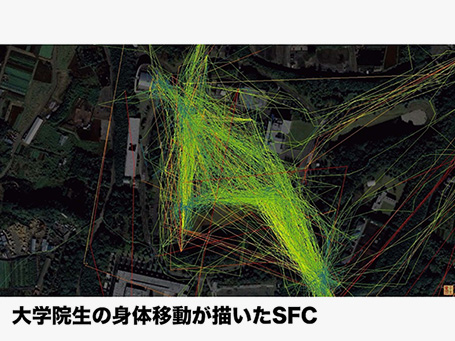

また、研究室のメンバー全員に移動ログを取ってもらっています。4~6月のデータを見ると、ほとんどが東京と湘南台の移動で埋まっています。キャンパスの回りでは誰も動いておらず空白です。キャンパスが孤島的に存在していることがよくわかります。教員と学生の動きのパターンの違いもわかりました。教員は研究室が拠点なので、枝状のログになりますが、学生は教室間を移動するのでWeb状のログになります。こういう地図も含め、今年の秋に行われる「オープン・リサーチ・フォーラム」という展示会では、SFCの地図を描き直すというテーマで研究室の展示をしようと思っています。

日埜──「上からアーバニズム/下からのアーバニズム」という構図で重要なことはそこに緊張関係があるということです。先ほど名前の出た柳田國男は地理学の周辺から民俗学に行った人ですが、彼の『遠野物語』などの仕事に向かう展開の起点には、台湾という知らない場所、植民地の問題がありました。日本に新たに編入されたものとの緊張を持った対面です。

統治ということとその問題がどれほど切り結んでいたかはともかく、そこに関心を持たざるをえなかった。その視線を国内に折り返してみたとき、東北がなにか得体のしれない場所として浮上してくる。そういうことじゃないでしょうか。国民国家以前は単に地図や伝記の類で知るばかりだったわけだけど、それが体系化された知識として整備される必要が出てくる。地理学自体がドイツで生まれたときの事情も似たような構図があったかと思います。

今、普通の意味での地理学だけでは我々の関心に対してどうも不十分じゃないかと思っているわけですね。そこにアプローチするために、一つは歩いてみることが鍵になる。知らない東京の顔が見えてくる。そこから出発しない限りだめじゃないか。もう一つはマッピングというかアウトプットすること。これがないかぎり照らし合わせることが出来ないし、自分もそれに向かい合えない。そして、もちろんあらゆることを知る必要はないけど、いろんな話がある中で幹になる部分がきっとあるから、それがシェアされるようになればいい。それぞれそこから自分なりに接ぎ木していけるようになるはずです。なんとか形にしてみたいと思いますね。それは結局のところ、われわれが一体どこで生きているのか、あらためて問い直す、緊張関係のただ中にこそあるはずです。

[2015年7月9日、LIXIL:GINZAにて]

★1──日埜直彦+今井公太郎+吉村靖孝+今村創平「オリンピック/都心の郊外──まだ見ぬ郊外論に向けて」(『10+1』No.46、INAX出版、2007)、URL=https://db.10plus1.jp/backnumber/article/articleid/1361/

いしかわ・はじめ

1964年生まれ。登録ランドスケープアーキテクト(RLA)。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科/環境情報学部教授。著書=『ランドスケール・ブック──地上へのまなざし』。共著=『READINGS〈2〉ランドスケープ批評宣言』『今和次郎「日本の民家」再訪』ほか。

ひの・なおひこ

1971年生まれ。建築家。作品=《ギャラリー小柳ビューイングルーム》《セン トラルビル》《横浜トリエンナーレ会場構成(BankART Studio NYK)》ほか。「Struggling Cities」展企画監修。

- 『ランドスケール・ブック』から始まる地上学

- 街のキャラクター、都市の生態系を捉える

- 総合地上学へ向けて