新国立競技場問題をめぐる議論はなぜ空転したか

1. 顛末

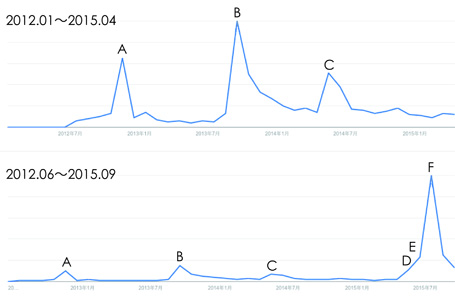

はじめにGoogle社の「Google Trends」★1を使って、キーワード「新国立競技場」での検索数の推移をみてみよう。このサービスは、指定した期間での最多検索数を100とする百分率でグラフを生成してくれる(図参照)。まず2011年から今年4月までの範囲で描き出されたグラフ(上図)をみると、「100」は2020年オリンピック/パラリンピック開催都市が東京に決定した2013年9月時点である(図中のB)。二番目の峰は、その1年前に実施された新国立競技場国際デザインコンペ(今回は「デザイン・コンクール」と呼ばれたが、以下ではコンペと称する)での最優秀賞決定(ザハ・ハディド)のニュースが流れた2012年11月の「64」(A)。第三峰は2014年5月に有識者会議の判断を踏まえてJSCが基本設計を発表したときの「44」であった(C)。

2015年5月中旬、文部科学相が東京都知事を訪問、都に費用負担を求めるとともに、予算規模縮小・工期短縮のため計画の見直しを進めると伝え、「屋根なしか」などの報道が飛び交う。このとき「63」の峰が生まれてほぼ第二峰に並んだ(D)。ついで6月末、問題の建設費「2520億円」が発表されると高さ「85」を記録して第二峰の座が交替(E)。以後、工事費の削減や設計案の修正をめぐる混乱のなかでグラフは急上昇し、7月17日、安倍首相が「計画白紙化」を発表したときには地形はがらりと書き替えられていた。むべなるかな最高峰はあっさり交替(F)、それまで「100」だった五輪東京招致決定時の検索数は、相対的に「19」にまで落ちた(下図)。

2. 空転する建築アリーナの議論

上の単純なグラフからでも、ここまでのプロジェクトの帰趨と、国民の関心の推移を思い出す助けくらいにはなろう。何ともやりきれない気分になる。メディア現象の視点から新国立問題をめぐる言論状況を検討せよというのが編集部からの依頼だが★2、そうした作業にどんな意義があるだろう。五輪招致も、新国立競技場のスペックの決定も、その変更も、「白紙化」も、要は政治劇であり、その下での事業遂行の過程は、中心不在の集団無責任体制のなかで無数の関係者が自ら雪崩と化していくような事態であった。とすれば、そこに投げ込まれた言葉も、基本的には届く相手を持たぬ言葉だったのだし、どうせ届かぬのなら実のある議論がなされたかといえば、むしろ建築界の言論も互いに非難やら皮肉やらを投げつけ合うような状況が目立ったように思える。インターネットはたしかに、感想や反応の近い者を瞬時に集め、閉鎖的な集団(エンクレーブ=飛び地)を形成して議論を非難や誹謗へとエスカレートさせてしまう働きを持ちやすいといわれる(サイバー・カスケード)。相手の議論をその可能性の水準で受け取らず、弱点に付け込んで攻撃しあうような言論状況が、当のプロジェクトの担い手たちがつくる中心不在の雪崩の上で空回りしつづけたという印象は否めない。

「白紙化」決定の根拠となった「世論」でさえすぐれてメディア現象であるが、メディアと無縁の「世論」などない。若手の建築家たちの口からは、この一連の出来事のせいで「コンペ」も「建築家」も「設計」も死んだというような嘆息さえ聞かれそうな気配が漂うが、こうした言葉が連日TVや新聞で叫ばれたのは日本では稀有な事態ではあった。それらの理解がいかに矮小化されているかを嘆くだけならば我々自身が当事者意識に欠けていることの証にしかならない。

つまり建築界というアリーナで議論が空転しつづけ、捻じれつづけているうちに、それら情報を素材の一部とする「世論」が形成されてしまった。社会との関係という視点からみても、これは非建設的な事態だった。ではなぜ空転したのか。本稿では、(編集部からの依頼に正面から答えることにはならないが)面倒でもこの問いに答える作業を片付けて視界をよくしたい。具体的には、それ自体視野が狭いことは承知のうえで、建築界における反対派の言説と、それに対抗的な言説との関係の吟味を試みる★3。

3. 推移

新国立をめぐる言説空間は、反対派(事業推進に反対する人々)が主導し、対抗的な言説はリアクティブだった。そこでまず、反対派の言動の変形過程を軸に、言説空間の推移をざっと概観しておこう。[1] 第1フェーズ(2013年後半):理念的指標とプログラム批判

槇氏の「新国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える」(2013年8月)★4は、外苑地区の歴史的文脈や景観、防災、施設維持、コンペ方式をはじめとする評価軸を掲げ、ザハの設計案を吟味しながらも、基本的には「デザインコンクール」の要項(=プログラム上の与件)の問題点を衝くものであった。プログラムの要求が過大なために都市や社会に大きな破壊や負担をもたらす、という批判だ。その矛先は、つまりザハ・ハディドではなくJSC・文科省および有識者会議といった事業主サイドに向けられていると解された。

この槇氏の文章はJIA(日本建築家協会)の機関紙に掲載された(JIA本部の正式な立場はその後も「静観」である★5)。槇氏と森まゆみ氏らの市民運動グループ、森山高至氏らの連携によって反対派勢力が形成されキャンペーンが張られた。この情勢に応えるように、2013年秋から翌新春にかけて、『日経アーキテクチュア』、『春秋』、『10+1 website』、『建築ジャーナル』などで特集記事が組まれ、基本的にはこの頃までに論点の拡がりと布置、そして歴史的脈絡などがかなり見えるようになった。槇氏の批判以前には存在しなかった「言説空間」が、こうしてかたちづくられた。

[2] 第2フェーズ(2014年前半):代案提示と基本設計批判

2014年の前半は、今川憲英氏、大野秀敏氏、伊東豊雄氏、さらには当の槇文彦氏による計画設計の代案が次々に発表された半年であった。これら諸提案は客席数を下げたり、旧国立競技場の保存活用を前提にするなど、コンペとは異なる条件を設定していた。だからこれらはザハ案に対するオルターナティブとして働くものではなく、むしろプログラム再検討のシミュレーションと解されるものであり、その意味では槇氏の最初の批判に呼応した作業だった(そう理解すればよいだけなのに、条件が違うではないかといった批判は多かった)。煎じれば、この時期は第1フェーズの言説空間が具体的に補完されていく段階だったということになろう。

2014年5月、JSCが基本設計を発表。ザハを「デザイン監修者」とし、日建設計他からなる設計JVを「設計者」とする二階建て構造の設計組織が予算問題と格闘しながらまとめたこの基本設計は、コンペ応募案にあった流動的ダイナミズムをすっかり失っていた。反対派はそれならばとコンペのやり直しを主張し、ザハ擁護派の建築家も落胆する者が多かった。設計体制の問題(つまり誰が「建築家 architect」なのか?)がいよいよ実感されるに至った。

[3] 第3フェーズ(2014年後半):ザハ+日建案の攻撃

2014年10月に日本建築学会主催建築文化週間の一貫として新国立競技場問題をめぐるシンポジウムが開かれたが、このときの槇氏の発言は第2フェーズまでの言説空間の様相を自ら一蹴するかのようだった★6。設計体制の問題は主眼のひとつとされたものの、都市の歴史的文脈や景観などの理念問題にはほとんど触れず、ザハ案が完成すれば日本は世界の冷笑を買う、そもそも技術的・コスト的に実現不能だから一刻も早く破棄すべきである、といった意味の強硬な発言を(余裕のある冷めた口調で)繰り返したのである。筆者を含む他の登壇者は、都市ヴィジョンの問題、コンペの問題、職能の問題などについて論点を明確にしようと構えていたから、シンポは空転せざるをえなかった。

コンペ審査委員の一人であった内藤廣氏はこのシンポで、技術的困難が予想される案を選んだ審査の拙さは認めるが、時間のないなかで何とか実現に向けて進めていくしかない、そのなかで建築論を深めるべきだ、錦の御旗である市民の世論もまとまっていないではないか、という意味の発言をした。関係する実務者の共感は得ただろうが、「時間がない」から進めよという論法は、この事業の全体的な構造をなぞるものであったというべきだろう。

公式な舞台への内藤氏の初登壇と、槇氏の旋回とによって、またこれ以降、建築界で新国立をめぐる言説空間の更新がみられなくなったことも併せて、このシンポジウムは(いくぶんアイロニカルな意味で)期を画すものとなった。なお、槇氏サイドに立ったはずの有志建築家らはこの頃にはすっかり運動の熱を失っていたように見える。

4. 脱臼した対立軸

「白紙化」をめぐって、「ある意味でザハ・ハディド氏は犠牲者だった」と、槇氏は『日経アーキテクチュア』のインタビューに答えて語った(2015年9月)★7。批判さるべきはプログラムと意思決定の仕組みであり、ザハはその巻き添えを食ったのだと。この記事の読者コメント欄の書き込みは真っ二つに分かれていた。一方は槇氏の2年間にわたる運動に全面的に共感と賛意を表すコメントだ。反対派からみれば、このインタビュー記事は、ザハ・ハディドというひとりの外国人建築家は決して真の敵ではなかったと槇氏が確認することによって、反対運動が第1フェーズの理念的な価値軸を回復する意義をもっていた。

他方には、槇氏は「ザハ・バッシングを誘発」した当人であり、ひいては「建築家無用論」を噴出させた当人だったではないか(何をいまさら!)、という非難の書き込みがある。見事な分裂だ。

しかし、これまでの言説空間はもっと奇妙で居心地の悪いものだった。それは「支持⇄反対」という本来の対立軸ではなく(注意深く読んでほしい)、ザハに対する「擁護⇄反対」と、槇氏に対する「支持⇄回避」という二つの奇妙な対立軸によって律せられてきたように思えるからだ。つまり、ザハを積極的に「支持」する者はほとんどいないが反対派への違和感を持つ者が彼女を「擁護」し、逆に、槇氏に支持を表明しない者は彼への言及そのものを「回避」するといった傾向が強かったのである。

たしかに「白紙化」をへてザハへの「支持」や槇氏への「反対」の論調も増えたが、それらは「白紙化」決定後の心理的な場でようやく発せられたという意味では、槇氏の「犠牲者」発言と同床異夢だろう。だからここでは、白紙化以前の分裂がみせていた「脱臼した対立軸」とでも呼ぶべき構図の居心地の悪さを、面倒でもほぐしてみる必要があるように思うのだ。

5. プログラム批判かデザイン批判か

反対派に違和感を持ち対抗的に反応した人々は、多くの場合、反対派が事業主サイドのプログラムや運営の批判に徹せず、ザハのデザインあるいはザハ自身を敵視するような混同をおかしていると批判してきた。たしかにザハはコンペのプログラムを踏まえて自身の提案を示したまでであり、その案を選んだのもプログラムをつくったのも事業主サイドの組織なのだから、ザハ批判は的を得ない。だが、ザハの設計が望ましいものでないという意見を表明してはいけないという道理はない。

もとよりプログラムとデザインとを切り離した評価は実際には難しい。プログラムが致命的な欠陥を含むと主張する者の立場からみれば、それをまともに具体化した設計案を評価するわけにはいかないし、とりわけザハ案はプログラムの過剰さを造形的に抑制せず大胆に展開してみせるものであったがゆえにその欠陥が最も醜悪なかたちで顕れたのだと捉えることになる。これが槇氏のスタンスであったといえ、そのかぎりで(デザイン批判を含んだとしても)明快だったと筆者は理解する。

では、その槇氏らの言説が、第1フェーズでは比較的多くの人から見て妥当なバランス感覚を保持したプログラム批判と解されるものだったのに、第3フェーズではデザイン批判へと「急旋回」したことはどう受け止めるべきか。実際、この旋回も違和感の原因となった。しかし、運動の実践論としてみればこれを不当な変わり身とばかりはいえない。デザイン批判を戦略的に前景化した方が、事業の進行を止めるには有効に働くという判断はいちおうありうる。

他方で、ザハ案で進むべきだとする人々も、必ずしもザハのデザインを賞賛したわけではなかった。その前提になったプログラムについては、むしろ槇氏と同様に批判的な人も多い。

つまり、建築界にみられた対立の争点はプログラムでもデザインでもなかったのである。また、プログラム批判かデザイン批判か、そのいずれかに徹するべきだという議論は、運動実践の渦中にいる人への批判としては必ずしも有効でない。問題は、そうした運動が、(意に反して?)「コンペ」や「建築家」に関する社会的バイアスや不信感を生み出してしまう可能性である。

実際、今年5〜7月のマスコミの報道は、デザインが高コスト化をもたらす元凶であったという論調に流れ、"デザイン"に偏った建築家という偏見の混じったザハ・イメージの流通とともに、「デザイン」という言葉もたしかに矮小化された。筆者は、槇氏らの運動が直接「白紙化」に結実したとは見ていないが、首相らの政治的決断に、この種の報道と合わせたときに効果を発揮する説明(口実)を提供することになっただろうと考える。この点で森山高至氏の「役割」も大きかった。

冒頭に述べたように、「デザイン」「建築家」「コンペ」といった言葉が連日TVや新聞を賑わすという状況自体、日本では新しい状況だったかもしれない。しかし、だからこそ「反対」の主張や論拠がマスコミにどう活用され、それがSNS等でどのようなサイバー・カスケードを引き起こすかのリテラシーや倫理も問われていた。

6. コンペ×建築家の規準

ザハ擁護派(反・反対派)の言説は、煎じ詰めればこの点をめぐって発せられていたといえよう。つまり、「コンペ」の結果を否定するような言論や運動は、現実的なレベルでは公共団体や市民のコンペ離れや建築家嫌いを促しかねないという懸念である。より理念的なレベルでいえば、「建築家」とは営利や利害から自立して公益を探求できるプロフェッションであって、公共事業が公正なコンペに付されることはこの職能像の社会的確立と切っても切れない関係にあった。その意味で、せっかく行われたコンペを建築家が尊重しないというのは自己矛盾を冒すことになりかねない。もちろん、槇氏が最初の批判記事で言及したように、レファレンダム(国民・市民の直接投票)によってコンペの結果を覆す事例は欧米にはあるし、民主的な社会ならばコンペ審査委員会の専門的判断を白紙化する回路を所持しているべきだという考えは一般論として適切だろう。だが、当の建築家がコンペ結果を否定する運動を先導してよいのか──そこにこそ、反・反対派の最終的な争点があったと考えられる。

この点については管見では槇氏も他の反対派の建築家もほとんど言及していないと思われ、あまり関心が払われていないようにも見える。日本社会での「建築家」の確立と公正な「コンペ」の確立を目指して戦ってきたはずのJIA(日本建築家協会)にいたっては「静観」を決め込んできた。彼らが組織として公式の声明を出さなかったことは取り返しのつかない歴史的事実として記憶されるだろう。同様の問題に少なからぬ取り組みを重ねてきたはずの日本建築学会も何ら立場を示そうとしていない。

さて、コンペ結果を否定する運動を建築家が先導してよいか、である。この問いに対しては、「コンペ」も「建築家」も、そして本来の意味の「デザイン(設計)」も、きわめて大切だからこそ、それを支える規準(カノン)を破壊しかねない致命的コンペは正さねばならない、という答えはありうる。実際、上述のような職能確立運動にもかかわらず、コンペは日本社会に定着したとはいえない。こういう国では専門家こそが啓蒙的に運動をリードする必要があるのかもしれない。

新国立競技場のコンペでも、プログラムの検討が不十分であっただけでなく、そもそも選ばれるのが「デザイン監修者」であって「設計者」ではない、という大きな問題点を含んでいた。「設計案」を選んで、設計は営繕機構が行う、といった戦前から戦後にかけての公共事業によくみられた因習をあらためるどころか、ここではコンペの形式としてあらかじめ制度化(公定)した。設計でなく"デザイン"、コンペでなく"コンクール"という言葉を選んだ主催者の子供騙しをみれば、むしろ後退でさえあったといわざるをえない★8。

筆者はここで槇氏の言説から、できるだけ積極的に、今回の反対運動の可能性の地平を考えようとしている。つまり反対派もまた「コンペ」と「建築家」を肯定する立場から展開され、またそのような運動として理解されうる余地は(少なくとも可能性としては)あったのではないかと。もっとも、かつてJIAとその理念を奉じる建築家たちが、公正でないコンペには応募要項の発表時点で問題点を指摘し、会員の参加ボイコットを決めるなどの運動に膨大なエネルギーを投じてきたことからすれば、今回の運動は決定的な遅れをとっており、事後的な運動がどれほどの覚悟をもって戦われたのか、という疑念を振り払うことは難しいのだが。それでも、建築家によるコンペ否定が招く「社会的影響」というリスクをあえて取る意味を、職能確立運動の歴史を踏まえつつ明確にすることができていれば、少なくとも建築アリーナの言論状況はずいぶん違い、社会的メッセージも違っていただろう。

7. 建築家像のバイアス

どうやら、反対派と擁護派(反・反対派)との争点を吟味すべく議論を追い込んでも、決定的な対立点を見出すのは存外易しくない。両者の溝は、結局のところ党派的な意識や世代感覚に帰せられるように思えなくもない。そこで視点を変えてみたい。むしろ、どのような立場にあろうと、誰もその発言の起点にある「建築家」像について議論してこなかったことが、言論状況のこの奇妙な空転を招いていたのではないかと。筆者は昨年、近代日本における建築コンペの歴史的脈絡に関する文章を本ウェブサイトに寄せた★9。そのときには示唆するにとどまっていたのだが、今ははっきりとこう言ってみたい。すなわち、日本の公共領域の建築設計を誰が担ってきたのかを考えると、戦前から1950年代くらいまでは各官庁営繕であったことは疑いなく、1970年代以降はゼネコン設計部と組織設計であることも疑いえない。いわゆる狭義の「建築家」がそれを担いえたのは、1950〜60年代、つまり官庁組織から民間組織へと担い手が移る端境期の十数年程度にすぎなかったのではないか。その、モダニスト建築家の黄金時代に、今日まで私たちがいちおう前提にしてきた「コンペ」や「建築家」の規準(カノン)が当の建築家たちの間で採択された(にすぎない)。しかるにその中心にあったJIAのような組織においてさえ、本稿で指摘してきたような状況なのである(じつは建築家が公共事業に腕を振るったもうひとつの時代があって、それは80年代後半から90年代前半、すなわち消費的文化政策の時代であったと思われるのだが、それが「建築家」の栄光の時代だったのか、それとも自らの地盤の掘り崩しの時代だったのか、いずれきちんと論じる必要があるだろう)。

新国立問題をめぐる反対派も、擁護派(あるいは反・反対派)も、おそらく近代史のなかで培われ、変転してきた「建築家」像を暗に前提しているだろうが、その中身が一様でなく、むしろつねに分裂的であったことに目を向けてこなかった。そこには、ナショナルアーキテクト的な「建築家」像、近代市民社会を前提とした委任的自律性の依代たるポリティカルな「建築家」像、そのポリティクスを消して先鋭化したアーティストとしての「建築家」像、さらにはそれへの反動としての匿名的で透明なソーシャルな「建築家」像などが含まれる。また一方には、すでに60年代初には建築史家村松貞次郎が注目を喚起していた企業組織的な「建築家」像、あるいは多様な技術者を束ねてプロジェクトを組織するオーガナイザーとしての「建築家」像もあり、それは現代的建築生産の諸条件に即すいわば経済的・技術的リアリズムであったが、戦後日本社会において礼賛されてきた技術者像はしばしばこれだった。

こうした様々な「建築家」像を、新国立をめぐる個々の言説に透かし見てゆくことができそうな気がする。実態としてそれら「建築家」像の相互的な対話も論争も絶えた現状では、私たちが漠然と「建築家」という言葉を使うときにはそれらが不定形に渾然としているが、今回のような「事件」に直面したとき、それらが曖昧なまま感情的に顕在化し、届く場所のない空虚な場に放り込まれ、SNS等のウェブ環境に助長されて居心地の悪い党派的な分裂を生み出しているのではないか。こうした状態だからこそ、建築アリーナの言説も、政治と報道に都合よく取り込まれ押し流されてしまうのだろう。

8. 格率の源泉としての「建築家」

筆者は「建築家」を否定してしまえばよいと考えているわけではない。むしろ、その具体的な像を多様なプロジェクトの現場に最適化しつつ、同時に、社会的な委任を受けて長期的な公益を担保する主体としての「建築家 architect」がそこでどのように再定義されうるかを実験しながら議論すべきだろうと思う。住宅ストックのリノベーションに取り組む建築家、過疎に悩む地方の村々で活動する建築家、市民参加の公共施設設計を探求する建築家......、そうした諸活動をそれぞれに川上で調整する多様なコーディネータたちもまた建築家を名乗れる。それぞれに諸条件をデザインへと結実させる意思決定のありようは異なる。昔からそうであるように、またこれまで以上に、設計者の社会的・技術的な存在様態は拡張し、分岐しつつある★10。その現実を拒否しても仕方がない。具体の建築家像はどんどん分岐させ、彼らがそれぞれに「建築家」たるためのカント的な意味での行動規則=「格率」を探求すること。そのとき、これまでの規準(カノン)や範型(モデル)は自ずと相対化されていこう。しかし、この「格率」を要求する源泉としての「建築家」は残る。

高度な技術を総合しなければならない大型プロジェクトにおいても、それが公共財の創出にかかわるものならば、包括的な責任を負える人格としての「建築家」がなければならない。それは特定の個人である必要はないが、人格性をもった何かでなければならない。新国立においても、もし「建築家」が確保されていれば、反対であろうと支持であろうと、議論がこれほど空転することはなかっただろう★11。今後動き出す設計体制はこの点をどう組み立てていけるのか。

菊池寛『入れ札』という短編小説で、「入れ札」つまり匿名投票による互選制がいかに投票者たちの利己心や相互的な猜疑といったものをかたちづくってしまうかが描写されている。柄谷行人はこの小説を題材にして、根深い内面の型、ひいては歴史的な尾を引きずった文化の型と見えるものが、実は何らかの「形式」(制度)によってこそ鋳造されている事態に目を向けよと論じる★12。今回の場合でいえば、「デザイン監修者/設計者」の二階建て構造をはじめとするプロジェクトの全般に及ぶ「形式」が、徹頭徹尾「建築家 architect」の存在を消し、かつこの問題に対するあらゆる言説を空転させるように組み立てられてしまっていたのではないか。それを「曖昧な日本文化」といった心理的文化論に落とし込んで納得してはいけないし、党派的な分裂はその「形式」に利用され、「形式」を補強してしまう。そうではなく、「建築家」を機能させうる「形式」を、現実の諸条件のなかで再構築してゆくことこそが、やはり我々のなすべき議論の本筋であろう。

*新国立競技場問題に関する筆者の考えは、この2年間にわたり多くの方々と交わしてきた議論なしにはありえない。本稿についても、お名前は挙げないが、何人かの方々との意見交換や、原稿の推敲段階でいただいたコメント等を反映していることを謝意とともに記しておく。

注

★1──https://www.google.co.jp/trends/

★2──筆者の研究室では、新国立競技場問題をめぐる諸言説へのアクセスを容易にするためのデータベースを2014年9月に公開した(http://shinkokuritsu-database.jimdo.com)(未更新)。また、その作業をもとに、青井哲人+明治大学建築史・建築論研究室「メディアのなかの新国立競技場コンペ問題」(『建築雑誌』2015年7月号)をまとめた。メディア・コンテンツとしての同問題の性質について、とくに建築界の言論状況を外部から見直すという角度から素材と視点を提供しようとするものだったが、この記事は2015年4月段階までの状況しか反映していない。

★3──とはいえ、コンペ審査委員であった内藤廣氏、故・鈴木博之氏のテキストをのぞくと、反対派に対抗的な言説は公開性の高いまとまった記名記事はほとんどなく、本稿ではSNSでの断片的な発言も含めた筆者の印象にもとづいて論を展開するという甚だ頼りないやり方をとらざるをえない。だが、論点はそれなりに絞り込めるし、内藤・鈴木両氏のテキストにもすでにその論点は示唆されていたともいえる。内藤廣「建築家諸氏へ」(同氏ウェブサイト、2013年12月/ http://www.naitoaa.co.jp/090701/top/forarchitects.pdf)は、市民の立場に立つという「分かりやすい正義」を「錦の御旗」とし、どこに振り下ろすか定まらない拳を振り上げてしまった反対派の建築家らへの批判である。鈴木博之「それでも日本人は「五輪」を選んだ」(『建築ジャーナル』2014年1月号)は、槇論考★3の論点に一つひとつ反論した後、このプログラムでの競技場建設を批判する者に、それを前提として招致された五輪開催そのものに反対する「覚悟」はあるのか、と問うて結んでいる。いずれも立場と文脈ゆえに論争的で、冷静に受け取りやすいものではなかったかもしれないが、「建築家」の社会的存在理由についての槇氏や反対派の根本的立脚点の所在を問うていた。

★4──槇文彦「新国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える」(『JIA MAGAZINE』Vol.295、2013年8月号/ http://www.jia.or.jp/resources/bulletins/000/034/0000034/file/bE2fOwgf.pdf)

★5──槇文彦を筆頭に文科省・JSC・東京都に出された「新国立競技場に関する要望書」は、各界賛同者の連名で出されている。2013年11月にJIA関東甲信越支部が公式に「建築アドバイス機構」の設置について要望書を出した。しかし、JIA本部としての公式な立場の表明はない。

★6──このシンポジウムの記録「新国立競技場の議論から東京を考える」(10+1 website 2014年11月/ https://www.10plus1.jp/monthly/2014/11/pickup-01.php)を参照。

★7──槇文彦インタビュー「ザハ・ハディドは日本的な曖昧さの犠牲者だった:発注者と監修者、設計者の役割分担の検証を」http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/news/1509/091601235/

★8──英語では「Design Competition」とされており、「デザインコンクール」は国内向けの言葉遣いであった。design を「設計」とも「デザイン」とも訳し分けられる日本語の特性が"活用"されてしまった。

★9──青井哲人「建築コンペティションの政治学:新国立競技場コンペをめぐる歴史的文脈の素描」(10+1 website 2013年12月/ https://www.10plus1.jp/monthly/2013/12/issue03.php)。同号掲載の、日埜直彦×フェリックス・クラウス×吉良森子の鼎談も参照(https://www.10plus1.jp/monthly/2013/12/issue01.php)。

★10──山梨知彦+伊藤暁+青井哲人「クラス化する建築:建築設計と意思決定の現在形」(『ja』 96号、YEAR BOOK 2014、2014年冬号)

★11──中谷礼仁「感性からの発意」(美学会シンポジウム「都市と建築の美学:新国立競技場問題を契機に」2014年7月21日実施の講演記録、『美学』第66巻1号、2015年6月)を参照(https://rhenin.files.wordpress.com/2015/06/bigakukai_toshitokenchiku_nakatani.pdf)。

★12──柄谷行人「入れ札と籤引き」(『文學界』2002年1-2月号、『日本精神分析』講談社学術文庫、2007年所収)。

青井哲人(あおい・あきひと)

1970年生まれ。建築史・都市史。明治大学准教授。著書=『彰化一九〇六年──市区改正が都市を動かす』『植民地神社と帝国日本』ほか。http://d.hatena.ne.jp/a_aoi/