フランク・ゲーリー、纏う建築

1. ゲーリーとの出会い #1

フランク・ゲーリーが日本で最初に大きく紹介されたのは今から35年前(1980年)の雑誌『SD』においてであろう。「アメリカの新しい波」というタイトルで特集され、自邸の写真が多く掲載された。一方当時の日本建築界では、その前年(79年)に篠原一男、次年(81年)に安藤忠雄が『SD』で特集されていた。当時学部生であった私の製図の教師は、篠原一男が招いた伊東豊雄、倉俣史郎、香山壽夫、磯崎新、大高正人という布陣で皆がモダニズムの次を模索していた。ゲーリーはと言えば、同様にモダニズムの次を志向していたのであろうが、その射程ははるか遠方に向かっていた。私たちが当時受けていた教育をベースに理解できる範囲を超えていた。そんなわけでゲーリーの『SD』は製図室の片隅に注目もされず置かれていた。もちろん自分が数年後ゲーリーのいるロサンゼルスに行くことなど想像もしていなかった。2. ロサンゼルスへ

私は大学院に進み篠原一男の研究室にいたのだが、あの『SD』が気になった。そしてゲーリーのみならず、彼を含むアメリカ西海岸の建築に興味を持った。イクスクルーシブな篠原一男とは異なるインクルーシブな世界があることを少しずつ理解していた。加えて高校時代に若者をとりこにした『POPEYE』に華やかに紹介されたアメリカやUCLAに憧れた。その頃の日本の若者からすると、そこに描かれているアメリカの豊かさは羨望の的であった。エズラ・ヴォーゲル『ジャパン・アズ・ナンバーワン』が世に出た頃で、経済的には日本が世界一にのぼりつめる時期である。しかしそれは馬車馬のように働くサラリーマンによって支えられていた。文化的にも生活レベルにおいても日本は1.5流。アメリカが豊かで優雅に見えた時代であり、そんなアメリカを(特に西海岸を)見たかった。84年に渡米してサンタモニカに住み、中古のフォードを買って広いロサンゼルスを走り回った。そして感じたのは、たしかにUCLAのあるウエストウッドあたりは優雅ではあるが、この広大なロサンゼルスはなんとも平たく抑揚のない、場合によっては少々危険でノッペリした街ということ。しかしそれは見ようによっては、肩肘張らない、フランクで、カジュアルな街ということでもあり、逆にそんな街に愛着を感じるようになった。

3. ゲーリーとの出会い #2

ロサンゼルスに来てUCLAのチャールズ・ムーア・スタジオに入り、ヴェネチア・ビエンナーレの出展作品をつくり、メキシコからリカルド・リゴレッタ、スペインからエリアス・トーレスなどが来て度々小旅行をした。そんな楽しいイベントのひとつがゲーリー・ツアーで、彼の事務所、自邸を訪ねた[fig.1]。その当時のゲーリー事務所はヴェニスビーチの倉庫を改装したもので、30人程度のスタッフが黙々と図面を描いていた。《ロヨラロースクール》(1984)、《カリフォルニア航空博物館》(1984)が竣工する頃で、《フランセス・ハワード・ゴールドウィン地域図書館》(1986)[fig.2]が工事中だった。その時ゲーリーは55歳。事務所のなかを案内し、サンタモニカの自邸へ連れて行ってくれた[fig.3]。

- fig.1──ムーアスタジオによるゲーリー自邸ツアー。左から4人目がエリアス・トーレス。左端筆者。

- fig.2──フランク・ゲーリー《フランセス・ハワード・ゴールドウィン地域図書館》

(ハリウッド、1986)(著者撮影)

- fig.3──フランク・ゲーリー《自邸》(サンタモニカ、1979)。街並みに馴染む《自邸》

(著者撮影)

日本で『SD』を見て学部生の頃は理解できず、院生になり名状しがたいゲーリー流に衝撃を受けてこの自邸に到着したのだが、日本で受けた衝撃はここでは湧きあがらなかった。この時われわれは内部も事細かに見せてもらったのだが、あまりにもスムーズにこの建物は咀嚼されて理解されたような気がする。その理由は今から思えば、ゲーリー自邸がロサンゼルスの新旧のヴァナキュラーを合体させたものであり、そうしたヴァナキュラーをロサンゼルスに来てからすでに十分に見ていたからなのだと思う。

優雅で富裕なロサンゼルスに憧れて来たものの、じつはそこにはカジュアルでフランクな街が待ち受けており、ゲーリーの建築はそんな街のひとつのヴァリエーションに見えたというわけである。

4. 纏う建築 #1

さてゲーリー《自邸》をもう少しつぶさに観察してみよう。この建物は、既存のバンガロー型と呼ばれるロサンゼルスには多く見られるカジュアルな建築の周りにコルゲートスチールや木とガラスの壁を立てて、その上に梁を渡して屋根を葺いたり、ガラスを掛けてトップライトにするなどして増築し、バックヤードの一部もコルゲートスチールの塀で覆ったものである。またこの覆いには2種類あり、ひとつは地上レベルに壁を巡らすもの。もうひとつは2階レベルにチェーンリンクのフェンスをフラグメンタルに飛散させるものである[fig.4]。

- fig.4──《自邸》エントランス。上部にチェーンリンクが飛散する。(著者撮影)

既存建物にあたかも服を纏わせるように構築されたこの2つの被覆が生み出す場所と空気がおそらくゲーリー《自邸》の重要なポイントである。この纏い(被覆)はそもそも既存の建物への操作ではあるのだが、建物内部から見ると非自律的で、既存建物にもたれかかると同時にそこにいる人々を包むように感じられるのである[fig.5]。そこには建築と人との親密な関係が生まれていた。

- fig.5──《自邸》。増築されたキッチン上部はトップライト、人にもたれかかる親密感がある。

(著者撮影)

5. 未完への憧憬

ゲーリーは1962年に友人と事務所を開設し、そこから70年代の後半までいくつかの例外を除いてロサンゼルス・モダニズム(シンドラーやノイトラに端を発する)の流れを汲んだ穏やかな設計をしていた。しかし1978年のトヨタの販売代理店でグリッドから外れた斜めの造作を多用し、同年「グンター・ハウス」(アンビルト)でチェーンリンクのフェンスを使い、同年の「ファミリアン・ハウス」(アンビルト)で両方の手法を駆使した。その時彼はこんなことを言っている。「未完に興味がある──ジャクソン・ポロックやデクーニングあるいはセザンヌの絵画に見られるクオリティである。......完結し、磨かれ、すべてのディテールがパーフェクトな建築にはそういうクオリティはないように見える」★1。

「ファミリアン・ハウス」では、この未完のコンセプトで壁体内にあるべき2×4の木軸を露出させた。《自邸》ではトップライトの一部とバックヤードに面した壁は下地のフレームや構造合板をむき出しにした。《自邸》を既存に一皮纏うというメタファーで考えれば、これはさながら下着のままである。しかし、これがロサンゼルスのカジュアリティであり、下着でストリートを歩けてしまうロサンゼルスの気ままさである。そんな空気がそのまま建築化されているのである。

6. 動物建築

2003年にロンドンで行なわれた「Zoomorphic: New Animal Architecture」展には世界中の動物のような形の建築が展示された。サンティアゴ・カラトラバをはじめとする有機的な形状の建築は、コンピューター・ソフトの発達にも後押しされて増加している。その展覧会のカタログのなかでヒュー・アルダーシー=ウィリアムスはチャールズ・ジェンクスを引きながら、動物的(有機的)形態の建築は40年周期で登場してきたと説明している★2。世紀末から20世紀初頭にかけてのアール・ヌーヴォー、50年代の大スパンに現われるアーチ、シェルなどの構造。そして20世紀末に現われる脱構築、複雑系の形状である。ゲーリーが80年代の箱の組み合わせや積み重ねの時代を経て、90年代後半に曲線を多用したデザインへ変容するのは、まさにジェンクスがいう20世紀末の時期に重なる。《ヴィトラ・デザイン・ミュージアム》(1989)にわずか見られた曲線は、《ビルバオ・グッゲンハイム美術館》(1997)でひとつのピークを迎える。《ビルバオ・グッゲンハイム美術館》は巨大な魚が河畔に打ち上げられたようにも見え、さながらパブリック・アートのようでもある[fig.6]。その形と大きさは類を見ない衝撃的なものであった。多くの建築家がこの歴史的な事件を見にビルバオを訪れたはずである。そして誰もが比較的肯定的な意見を持って帰ったのではないだろうか。それはこの建物が工業都市ビルバオの衰退に歯止めをかけ、芸術や文化で街を再生するひとつのきっかけとなったという社会的正当性によるところも大きい。そしてこの成功は、ゲーリー同様に曲線と斜線を多用し、エキセントリックに見えるデザインを標榜する建築家のプロジェクトにも社会的正当性を与え、実現可能にし始めた。つまり《ビルバオ・グッゲンハイム美術館》はジェンクスのいう第3期動物建築の嚆矢となったのである。こうした建築はその外観の強い個性で話題を呼び、世界中から依頼を受けるようになる。そして彼らはスター・アーキテクツと呼ばれ始めた。駆け出しの映画スターがそうであるように、彼らは一度築いたスター性を担保するために売れた作品スタイルの継続を強いられた★3。チャールズ・ジェンクスがゲーリーに《ビルバオ・グッゲンハイム美術館》以降のデザインについてインタビューしているが、ゲーリーは、クライアントは評判の良かったビルバオのデザインを欲しがるので、ほかのデザインができないと嘆くのであった★4。

- fig.6──フランク・ゲーリー《ビルバオ・グッゲンハイム美術館》(1997)。

河畔に打ち上げられた魚(著者撮影)

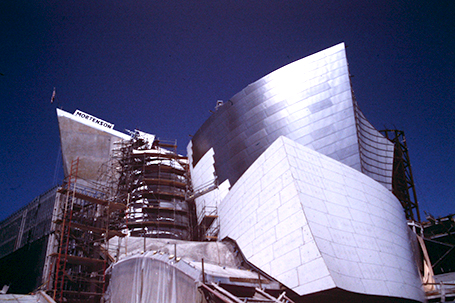

この言葉は腑に落ちた。というのも、ビルバオ後のゲーリー建築に対して少々アイコン化のマンネリズムを感じていたからである[fig.7]。それはゲーリーだけではなくスター・アーキテクツと呼ばれるほかの建築家の作品に対しても同様である。

- fig.7──フランク・ゲーリー《ウォルト・デイズニー・コンサートホール》(ロサンゼルス、2003、著者撮影)

7. 纏う建築 #2

ゲーリーの新作《ルイ・ヴィトン財団》が去年の10月パリにオープンした。ビルバオ以来の曲線が多用されアイコン再生産かと疑心暗鬼になったが、この建物はそれまでのゲーリー動物建築とは2つの点で異なっている。ひとつはその外皮がそれまでの鉄骨造金属葺きから、木と鉄骨の混構造ガラス張りになっている点。ふたつめはガラスの帆が、40年近く前に使われ始めたチェーンリンクのように空中にフラグメンタルに飛散し、これまでの彫刻的な閉鎖性を回避している点である[fig.8]。チェーンリンクによるシャドウ・ストラクチャー★5が別の形で現われ、軽やかな開放性を生み出している。

- fig.8──フランク・ゲーリー《ルイ・ヴィトン財団》(パリ、2014)。透明な開放感

(「パリ-フォンダシオン ルイ・ヴィトン建築展」にて筆者撮影)

コンセプトの一貫性もさることながら、この再現された「纏う」というコンセプトには建築の本質的な意義があると感じている。というのも、建築は服飾の延長で服と同様に人を包み込むものであるべきと思うからである。《ルイ・ヴィトン財団》では透明な皮膜が白いボディを包み込むと同時に、そこを訪れる人々をも包み込んでいる。訪れた人はまずは白いボディと透明の帆の間に包み込まれながらアプローチし、振り返って透明な帆を通して森とパリを眺め、そして白いボディに入っていくのである。50年近く前に《自邸》で生みだされたあの親密感が半世紀の時間を経てダイナミックにヴァージョン・アップしている。

ある有名な小説家が「特定の表現者を『オリジナルである』と呼ぶ」ためには3つの条件が必要であると言っている★6。その条件とは、独自のスタイルを持つこと、その表現が時間の経過とともに規範性を持つこと、そしてそのスタイルがつねにヴァージョン・アップすることである。ゲーリーは《ルイ・ヴィトン財団》でこの3つを満足させたように思う。86歳にして着実に自己革新しながら止まることを知らない彼の射程は、いったいどこまで広がっていくのだろうか?

註

★1──Compiled and Edited by Peter Arnell and Ted Bickford, Essay by germane Celant, Text by Mason Andrews, Frank Gehry: Buildings and Projects, Rizzoli, 1985, p.128.

★2──Hugh Aldersey-Williams, Zoomorphic New Animal Architecture, Harper Des, 2003, p.17. において著者は、ジェンクスの曲線建築40年周期説を引用説明する。

★3──Donald McNeil, The Global Architect Firms Fame and Urban Form, Routledge, 2009, p.63.

★4──Charles Jencks, The Iconic Building, Rizzoli, 2005, p.6.

★5──Compiled and Edited by Peter Arnell and Ted Bickford, op.cit., Frank Gehry Buildings and Projects, p.118.「グンター・ハウス」(1978)のテキストでMason Andrewsはチェーンリンクの覆いを「shadow structure」と呼び、この建物の重要な要素として説明している。「グンター・ハウス」は未完に終わり、同年《自邸》が完成し、この「shadow structure」は初めて《自邸》に使われることになる。

★6──村上春樹『職業としての小説家』(スイッチ・パブリッシング、2015)

坂牛卓(さかうし・たく)

1959年生。建築家。O.F.D.A.共同主宰。東京理科大学工学部教授。主な作品=《するが幼稚園》(2005)、《リーテム東京工場》(2005)、《内の家》(2013)、《パインギャラリー》(2013)など。著書=『建築の規則──現代建築を創り・読み解く可能性』(2008)、『Architecture as Frame──フレームとしての建築』(共著、2010)。訳書=エイドリアン・フォーティー『言葉と建築』(2005)。