《大宮前体育館》から考える

《大宮前体育館》と《三次市民ホール》

青木──ぼくにとって菊地さんのつくるサインは建物の上に重ねられるレイヤーです。他にもさまざまなレイヤーがありますが、菊地さんのレイヤーのあり方は、かなり厳格にルールを徹底することによっておおらかさをつくってくれます。建物の設計はまた、菊地さんとは違う方法でつくっています。ぼくは菊地さんほど厳格ではないので、ルールは少しずつ変わっていきます。最初に設定したルールがうまく行かなかった場合、ルールを少し調整します。それを繰り返すとルールはどんどん複雑になって見えづらくなります。しかし、ルールがなくなってしまうわけではない。

菊地──ぼくも途中段階でルールを改定することはよくあります。でも最終的にでてくるルールは、できるだけシンプルにします。

青木──そこには、シンプルなものをつくろうというしっかりとした意思があるのですか?

菊地──そうですね。ルールが複雑になってしまうと他の人が運用できなくなってしまうので。

青木──なるほど。できあがったときにデザインが完成してしまうのではなく、その後にもデザインが開かれていくためには、それは重要なことかもしれません。ぼくは、ちょっと反省しなくてはいけません(笑)。そういうデザインのあり方が、《大宮前体育館》のサイン計画と今回の作品集の方法論で密接につながっていますね。

菊地──そうですね。でもいまお話ししたようなつくり方をどの建築に対してもするわけではありません。建築が他のデザインを拒絶するように感じることもあります。そうした建築の場合はできるだけ空間に寄り添って、納まりを考えます。もしくは、圧倒的な暴力を持って立ち向かうか(笑)。青木さんの空間は「何かやってください」と言っているようにいつも感じます。

青木──はい、何かやってください。レイヤーが増えていくといいと思います。

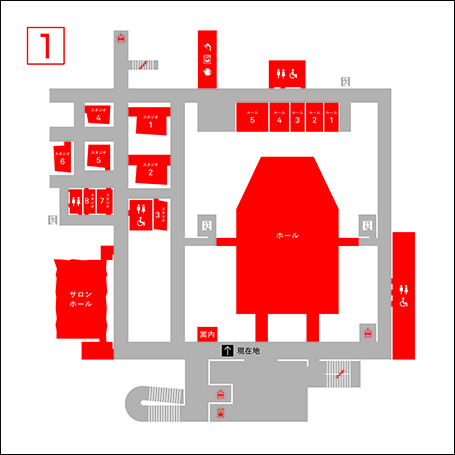

《三次市民ホール》[fig.6]で最初に考えていたのは「街のような建物」でした。2階に部屋が浮いていて、それが街のようになっています。そして実際の街と同じように、それぞれの部屋のさまざまな組み合わせで、いろいろな用途に対応できるようになっています。この建物では菊地さんに対して、街におけるサインに似た位置づけで何か考えられないだろうか?という問いかけをしました。この建物の案内図[fig.7]を見ていただくとわかりやすいかと思います。建物のなかですが、なんとなく小さな建物と道路のように見えてくるのではないでしょうか。

- [fig.6]《三次市民ホール》、撮影:阿野太一

- [fig.7]《三次市民ホール》館内案内図、提供:菊地敦己事務所

菊地──じつは《三次市民ホール》については、いまだに捉えきれていません。《大宮前体育館》は感覚的にしっくりときたのですが、《三次市民ホール》は、どう考えればいいのかわからないのです。気持ちのいい空間で、碁盤の目状の道路のような廊下にはきれいな光が落ち、歩いていて気持ちいい。いまいち腑に落ちない感覚があるのは、アイロニーをあまり感じないせいかもしれません。

青木──《三次市民ホール》には矛盾がないですからね。それに比べれば、《大宮前体育館》は矛盾に満ちていました。先ほどキノコのような建物だと菊地さんが説明してくれましたが、本来なら3階建ての建物を2層分地下に埋めています。体育館はキノコの柄の部分で、その上の屋根が笠にあたります。そして、キノコを地下に埋めるためには、キノコ自体よりも一回り大きな穴を掘る必要があり、それが谷のような空間をつくっています。谷というものは地上から地下に降りるにしたがって、より暗くなっていきます。それにつれて、少し暴力的な雰囲気も出てきて、単純な健康さというのとは違ってくる。

菊地──そういえば、最初に《大宮前体育館》を案内していただいたとき、レッド・ツェッペリンのような空間だとおっしゃっていましたね(笑)。

青木──工事現場で音楽を流しながら働いている人たちがいて、あるときたまたま、レッド・ツェッペリンの「ホエン・ザ・レヴィ・ブレイクス」(1971)がかかっていたんです。ああ、このドラムの感じになればいい、と思ったんですね。健康増進と労働歌の背反です(笑)。

一方、《三次市民ホール》にはそのような矛盾はないかもしれません。先日、テレビ番組の「NHKのど自慢」で《三次市民ホール》が使われていたんです。ときどき観客席が映るので、かろうじて自分が設計した建物だとわかるのですが、舞台だけが映っていると、どこの市民ホールなのかまったくわからず、少し複雑な気持ちになりました。

「正しさ」とデザイン

菊地──《大宮前体育館》にあるさまざまなノイズが《三次市民ホール》では隠れていて、その代わりに「正しさ」が前面に出ているように感じます。青木──うーん、なるほど。この作品集に収録されている4つの文章は、どれも口語体ですがほとんどは書き下ろしです。最初の「1」は《青森県立美術館》についてです。ぼくはあの建築を気に入っているのですが、ほかの人には読み取りづらい部分も多かったようなので、自分で整理する意味も兼ねて、そこで考えていたことを振り返ってみました。そのなかで大切なのが「伏線」のことです。これは、あることとほかのあることがなんとなく関係を持ち、かつその関係が複数あるという状態をつくる、ということです。映画に喩えるならディヴィッド・リンチの、たとえば「マルホランド・ドライブ」(2001)のような感じかな。ぼくには、この映画が3つの平行世界からできていて、それぞれの世界のなかにでてくる要素同士を無理やりに関係づけていこうとしている点に親近感を感じました。何かを解決するための伏線ではなく、本来ばらばらであるものをつなぐものとしての伏線、それが「構成」に代わる大枠になりえるのではないか、という感覚ですね。

ただその状態は、どうしても建築を1冊の書物としてしまい、現実世界とは切れたもうひとつの読み解かれるべき自己完結した世界をつくってしまいます。それがどうにも自己満足のように感じられて、だから《青森県立美術館》ができあがったあとは、周りとつながるオープンエンドな空間はいかに可能かを考えました。完結しないで、もう一度やればまた違うかたちになるかもしれないひとつの可能態、あるいはアドリブの音楽のような建築と言ってもいいかもしれません。つくり手の意思によって閉じてしまった《青森県立美術館》をときほぐすための要素が「おおらかさ」や「許容力」であり、《大宮前体育館》はそこへ近づいていった結果です。一方、《三次市民ホール》はその延長というか、その応用でできていて、あまり迷いがないかもしれません。しかも、その内容について世の中が求めているところと齟齬をきたしていない。それが「正しさ」という感じをつくりだしているのかもしれませんね。

- 菊地敦己氏

青木──《三次市民ホール》は、地方の公共ホールはどうあるべきかという問題への、ぼくなりの答えとして設計したところがありますから、たしかにコレクトネスを指向している面はあると思います。人に見せびらかすためのデザインではなく、人々が日常の一部として使う空間としての「市民ホール」。そのための、裏をつくらない、そのときどきの組み合わせでいかようにも使える街のようなつくり。これはやっぱり、これからの地方の公共ホールのひとつの「正しい」形式になっていいと思います。

問題は、その「正しさ」だけでこの建物全部を言い表わせるものかどうか、でしょうね。形式というものは、それもひとつのデザインのあり方ではあるけれど、それがたとえ初めてのものであっても、ぼくにはそれ以上に、それをどのようなモノとしてつくるかということが大事な気がします。《三次市民ホール》にも、ぼくはそれがあるとは思いますが、その感じをまだうまく表わすことができません。

菊地──「正しさ」のほかに、「新しさ」という基準もありますね。「正しさ」よりもさらに「新しさ」は定量化しづらいものです。しかし、デザインにおいては「新しさ」も面白い。その辺りのせめぎあいもありますよね。

青木──どういうときに、ある案でOKと思うかというと、これで「正しいはず」と思うときと、この案で行くと、今まで体験したことのない空気の空間になりそうという謂れなき確信が生まれるときですね。前者が「正しさ」で、後者が「新しさ」。大きく言えば、そのどちらかでその先とる道を判断します。「正しさ」の道を進むときは不安で、その先、どこまで行っても、知っている道ばかりかもしれない。それに対して「新しさ」の道は、楽しいのは間違いない。でも、それがたどり着く場所は良い場所なのかどうか。 そういえば、今日のテーマは、「かたちってなんだろう?」でしたね(笑)。

菊地──青木さんは、今かたちについてどう考えていますか?

青木──かたちはフレキシブルなもので、目指すべきかたちはひとつではなくどの方向にも答えがあるような感覚を持っています。街を歩いていても、昔はひどいかたちだらけだと思っていたのですが、最近はひどいなと思うものが本当にひどいのか迷うようになりました。それを良いと感じる価値観を、何かしらのきっかけでもしかしたらぼくは持ってしまうかもしれない、とついつい思ってしまう。

菊地──デザイナーも建築家も、作家性と言いますか、自分のスタイルに要件を引き込んで、造形感覚を前面に押しだすタイプが目立つ気がしますが、青木さんはかなり自己否定的ですよね(笑)。

青木──根本的に自己否定形の人間なのだと思います(笑)。

菊地──そうか、たしかに(笑)。青木さんのつくる建築も「明るい建築」ではないですね。でも「優しい建築」だと思います。なんだか腑に落ちました。

青木──基本的には自分がやっていることを信じられないんです。

ぼくは磯崎新さんの事務所に勤めていましたが、磯崎さんはスタッフのデザインをまったく見ないんです。事務所に入ってすぐの頃、磯崎さんが描いたスケッチを渡されて案をつくるように指示されたのですが、その案があんまり良くないと思ったので(笑)、自分でもスケッチを描いて磯崎さんの目に留まる場所においておいたんです。でも、次に磯崎さんが来たとき、磯崎さんはぼくのスケッチには一瞥もくれずにそれを横にのけて、自分のスケッチの続きを描きはじめました。それで、ここでは磯崎さんのスケッチの解釈はしていいけれど、スタッフが案を出してはいけないのだと知りました。スタッフの案を見も聞きもしないというのは、磯崎さんの内側からしか案が出てこないということですから、その責任感をすごいと感じました。でも、ぼくは常に、自分が今いい案だと思う案より、もっといい案があるはず、と思ってしまうのです。だから、スタッフに案を求めます。

菊地──いくつかの仕事でご一緒するなかで、青木さんとスタッフとの協働関係を見ていると、スタッフの個性を認めつつも、何かが足りないと感じれば、青木さんはデザインを壊すことも厭わないですよね。スタッフの個性が影響していたとしても、最終的な建築を見ると、やはり青木さんの個性が強く感じられるものになります。

青木──そうなのでしょうか。壊すことはたしかにありますね。ああでもない、こうでもないと模型のあちこちを直しているうちに──ぼくは雑なので──本当に模型が壊れてしまう(笑)。

- 作品集の設計

- 大きなデザインとズレ・バラバラさ

- 《大宮前体育館》と《三次市民ホール》

- 「約束事」を壊す、公共建築