「モノ」が先行する空間のつくり方

──『島田陽|日常の設計の日常』刊行記念対談

──『島田陽|日常の設計の日常』刊行記念対談

- 島田陽氏(左)、青木淳氏(右)

終わりのない状態をつくる

- 現代建築家コンセプト・シリーズNo.22

『島田陽|日常の設計の日常』

(LIXIL出版、2016)

青木淳──今回の島田さんの書籍で22冊めとなる現代建築家コンセプト・シリーズは、判型とページ数だけが決まっていて、なかはそれぞれの建築家が自由に決めているため、それぞれのフォーマットが建築家を示していて、おもしろいシリーズだと思います。島田さんの本は、ひとつの建物に対しひとつのテキストが対応しているわけではなく、断片的な文章とそこに少し関係する建物が挟まっているというつくりでした。

今日は、以前案内していただいた《北野町の住居2》(2008)、《川西の住居》(2013)《六甲の住居》(2011)と《豊中の住居》(2015)の体験も交えながら話したいと思いますが、まずは、今回の書籍タイトルである『日常の設計の日常』に込められた思いを教えて下さい。

島田──書名には言葉の意味が反転し続けるイメージをもたせたくて、「日常の設計の日常の設計の......」と繰り返せるタイトルにしました。当初は、『日常の設計/設計の日常』にしようと考えていましたが、区切りをあいまいにして掴みどころをなくしました。

青木──本のなかにも、「ここで、はきものをぬいでください」と「ここでは、きものをぬいでください」という文節で意味が変わってしまう話や、島田さんのレシートにも見えるデザインの名刺の話など(「ここではきものをぬいでください」『日常の設計の日常』p.58)、ちょっとしたことで、意味を取り違えてしまう両義的な状態を保った言葉への関心が語られています。

ちなみに東日本大震災の影響で実現は叶いませんでしたが、ぼくが杉戸洋さんと企画していた青森県立美術館での展覧会タイトルは、「はっぱとはらっぱ」でした。これも「はっぱと、はらっぱ」でもいいし「はっぱとは、らっぱ」と読んでもいい、両義的な形式を持ったタイトルでした。

島田──この書籍は、現代建築家「コンセプト」シリーズと銘打たれていますが、最初にお話をいただいたとき、自分は一つのコンセプトにこだわって設計を行なってきたわけではなかったので困りました。といっても、行き当たりばったりにつくっているわけではありませんから、読み終わる頃になんとなくコンセプトらしきものが見えてくるといいなという思いでつくることにしました。そこで考えたのが、さまざまな断片としての文章が1冊の書籍にたまたま収まっているような本の構成です。序文から始まってあとがきがあるのではなく、どこからでも読めるし、最後まで読むといつのまにか最初の話に戻っているような円環状の本です。それは、本の最後に載せた《How to meet yourself》(2011)というインスタレーションとも似ています。この作品では回廊の四隅に鏡を置いて、追いつくことのできない自分の後ろ姿がつねに見えるループ状態をつくり、はじまりと終わりのない空間を表現しました。

青木──その構造は、島田さんの建物のつくり方にも共通していますね。竣工した建物を見ると、つくっているあいだに島田さんがどんなことを考えていたのかが浮かび上がってくるけれど、その考えが最初から目指すべきところとして決まっていたようには感じませんでした。

島田──そうですね。最初から目指すところが決まっていると、なんだかもったいないと感じてしまいます。作品の名前を《◯◯の住居》と敷地の名前だけにしているのも、同じ理由からです。建物のコンセプトをひとつに絞り、作品名につけしまうと、そのひとつのコンセプトを追体験するだけになってしまい、住む人、訪れる人の発見を奪ってしまう気がするからです。

少し距離をおいた関西から見ていると、東京の建築シーンでは、メディアに伝わりやすいように、コンセプトへ向かって余計なものをそぎ落としていくつくり方の建築が多いように見えます。それは、強固な作品性があると言えるのかもしれませんが、ぼくは建築に対しひとつの言葉が対応するのではなく、日によって違って見える建築をつくりたいと思っています。

シンプルな骨格から導かれるゆたかさ

青木──その考え方はよくわかります。それでいて不思議なのは、島田さんの建物の形式・構成が図式的であることです。これは悪い意味ではなく、空間の骨格がわかりやすくできているという意味ですが、ご自身ではどうお考えになっているのでしょう?島田──できるだけ構造をシンプルにつくるようには心がけています。しかし、全体の構造をすっきりと見せるために、あらゆる要素とディテールが構造に奉仕する建て方ではなく、ある種の裏切りがあってもいいと思っています。

例えば《六甲の住居》[fig.1]はすごくシンプルな建物ですが、この本の表紙にも写っている、色のついた光学フィルム貼りのガラスは余計ではないかと言われることがあります。このフィルムは住人の持ち物を反射させたり、グラフィックパターンのように見せるために貼られていますが、このシンプルな建物では装飾的な要素です。ただ、そうした空間の秩序を撹乱するようなものがあることも必要なのかなと思っています。

- [fig.1]島田陽《六甲の住居》内観 ©笹倉洋平

青木──《六甲の住居》は、ぼくも実際に拝見しましたが、たしかに、色のついたフィルムが貼られることで、その向こうに見える倉庫の雑多さを許容する部屋の空気がつくられていて、おもしろかったです。このフィルムがあることで、倉庫が丸見えであることが許される、というか。何をおもしろいと感じるか、何を余計と感じるか、立つ立場によって、だいぶ変わってきますね(笑)。

島田──《六甲の住居》については、人力での施工や構造といった工法の面、法的な解決などの不動産の面から見たおもしろさ、施主の雑多な住み方や、雑草だらけの庭......、さまざまなおもしろさを見出してもらえます。それもコンセプトをひとつに絞らない強みなのかなと感じています。

青木──《六甲の住居》は、前面には海が見え、背面には山が迫ってきている斜面に建っています[fig.2]。こうした敷地条件では、海側と山側を区別し、海がある前面へ大きく開けた構成を採る人が多いと思いますが、《六甲の住居》にはその方向性がなく、海側も山側も同じ立面です。海と山という異なる条件に対し同じかたちで応えることで、ひとつの面が2つの可能性をもっていることをも示すという、すごく知的でコンセプチュアルな建ち方の建物だと思います。その結果、この建物によって海と山がつながった景色が発生し、そのつながりの只中に家の空間が挟まっているという、素敵な空間が生まれている。

- [fig.2]《六甲の住居》 ©鈴木研一

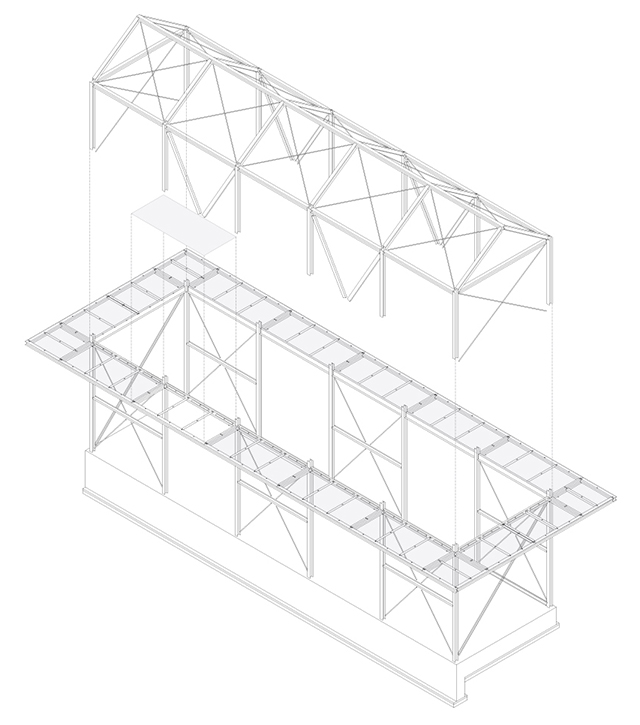

構造もとてもおもしろかったです。2階建ての小屋の、その2階のデッキが水平梁の役割を果たしています[fig.3]。室内に水平ブレスが見当たらないので、おかしいなと探してみると、じつはデッキが梁の役割を果たしていると教えてくれました。言われなければ気づかないほど素直なあり方の、しかしなかなか考えつかないような解答だと思います。この軽やかなつくりは、決して見かけ上のものではありません。

《六甲の住居》は敷地の性格上車でアクセスできないため、山の下からへとへとになりながら階段を登って行きますよね(笑)。工事の際も人力で部材を運ぶ必要があったと聞きました。そのため島田さんの建築は、比喩として「構築的」である以上に、現実的にどう構築していくかがとてもよく考えられています。

- [fig.3]《六甲の住居》構造ダイアグラム ©Tato Architects

セルフビルドからはじめる

青木──この構築性がどこから来るのだろうと考えていたのですが、島田さんは建築を始めた当初、セルフビルドで作品をつくっていたのだそうですね。この本にも学生時代に大学構内でつくられたセルフビルドの建築が載っていますし(「世界を消費財としてしまわないために」同p.54)、《¥39,800ハウス(緊急避難住宅)》(1995)という卒業制作も、阪神淡路大震災の被災者が自分で建てられる仮設住宅の提案だったと聞きました。島田──ぼくのいた京都市立芸術大学は、入学後にどの学科へ進むかを決めることができます。ぼくは入学前の時点では、何をしたいかはっきりと決めていませんでした。高校時代の画塾では、立体構成と色彩構成とデッサンという3つの科目があり、そのなかで立体構成だけは先生から褒めてもらえる。そこで、ああ、自分は立体がうまいんだなと気づき(笑)、それなら彫刻か家具デザインかなとなんとなく思っていたぐらいです。その後、入学して1年めの夏休みに大学の構内にダンボールで仮設のドームを建てることになり、できた立体空間が人に与える影響の大きさを実感しました。それから人の意識に作用するものとして建築を意識するようになったのです。だから、自分で強く意識したことはありませんでしたが、たしかにセルフビルドが自分の活動のスタートだったと言えますね。

青木──卒業して仕事をはじめたのも、最初はセルフビルドの住宅でした。でも、ある時期からそれをやめたと聞きました。

島田──セルフビルドでつくるのは楽しく祝祭性があるけれど、できたものになんとなく広がりがないような気がしてしまったのです。

青木──関わった人にしかその楽しさがわからないということですか。

島田──そうですね。セルフビルドの祝祭性に参加できる人は限られてしまいますし、自己満足的、趣味的な世界に近づく感じがして、当時はもどかしく感じてしまいました。セルフビルドでやったものが楽しいということは、当然の結果だと思うのです。ただ、そもそもぼくは、セルフビルドを手段として使っていました。要するに誰にも発注できないので、自分でつくるしかなかったのです。それから、だんだんと状況が変わり、人にお願いをしてものをつくるのもおもしろいのではないかと思うようになりました。けれど、dot architectsが「瀬戸内国際芸術祭2013 醤の郷・坂手港プロジェクト」の一環として小豆島で試みた《Umaki Camp》(2013)はセルフビルドの楽しさを非常にうまくつくっていて驚かされました。

青木──セルフビルドから始めた島田さんが、あるときから工務店に発注してつくってもらうという方向へ切り換えた。しかし、dot architectsの《Umaki Camp》に改めてハッとすることがあった。

《Umaki Camp》のすぐ近くには、島田さんの《大きな曲面のある小屋》(2013)もあって、ぼくは同じときに拝見したのですが、セルフビルドと工務店発注されたものとでは、ずいぶん雰囲気が違いますね。

島田──ええ。同じ「醤の郷・坂手港プロジェクト」でも《大きな曲面のある小屋》は公衆トイレでもあるので、瀬戸内国際芸術祭の会期はじめから必要とされるため、小豆島の滞在時期がほかの人よりも早かったのです。自分だけが先に小豆島へ入り完成して帰る頃に、dot architectsや芸術祭へ参加するアーティストが島へやってきたので、自分はその祝祭性を共有できず残念でした。じつは今、セルフビルドのもつ祝祭性をうまく残しながら、セルフビルドではない盛り上がり方をつくれないかとdot architectsのみなさんと画策中です。設計や施工に参加した人以外にも広がりを生む楽しさをつくれたらいいなと考えています。

島田さんの建築を見ていると、この具体から抽象へという流れが根底にあるように感じられます。先ほど、《六甲の住居》の構造について触れましたが、構造形式としてだけでなく、鉄のディテールがとても良かった。構造家との協働の成果でもあると思いますが、鉄骨の柱と梁との接合の仕方はもちろんのこと、構造から離れた視点からも、階段の鉄の手すりのディテールがおもしろかった。柱・梁と階段の手すりは、それぞれ建物にとって別のレイヤーに属していますが、そのレイヤーが分離していないで、接しあい響き合っているような感じがあったのです。

こうしたディテールが、セルフビルドから設計を始めた建築家の強みであるように思ったのですが、ご自身ではいかがでしょうか。柱・梁といった構造体も、もしかしたら自分で組まなくてはいけない、階段の手すりも自分で取り付けなくていけない。そういう覚悟があると、素材の使い方は、それで気持ち良くつくることができるか、という観点からとらえられることになり、それが建築の素直さや実直性を増すだけでなく、モノ全体にひとつの性格をあたえていくのかもしれません。

島田──あまり意識したことはありませんでしたが、鉄骨という部材がどのように見えるか、重さがどれぐらいあるかといったことは、なんとなく身体化されています。今でも現場で部材を持ったりして、持ち運べるかどうかなど実際の重さを確認しながら設計を進めるので、部材の質を活かした設計ができているのかもしれません。

青木──そうした背景があるからこそ軽く見えるようにつくるのではなく、実際に軽いものをつくることができるのですね。

- 終わりのない状態をつくる

- 極北に振れない、表裏をつくらない

- 矛盾を許容する