en[縁]:アート・オブ・ネクサス──「質感」と「リズム」の建築

スペイン館の展示「Unfinished」

篠原(雅)──ここでちょっと論点を変えてみたいと思います。今回はスペイン館が金獅子賞を受賞しました。スペインでは、2008年の経済危機のあと、それまであったプロジェクトが軒並み止まってしまったらしいんですね。そのため計画途中で放置された建物群が色んな所にあるらしい。スペイン館に入ると、廃墟化した状態を捉えた写真が大量に貼ってあります("Spanish dream, Colectivo Cadelas Verdes, Ana Amado, Marta Marcos, Luz Paz," .bak)[fig.15, 16]。そうしたスペインの現状を、スペイン館のキュレーターであるイニャーキ・カルニセロは「abandonment(放棄)」とか「ruin(廃墟)」という言葉で語っている。今回のスペイン館は「Unfinished」というテーマです。この言葉は、悲惨なものとも見えかねない「abandonment」や「ruin」を、まだ終わってない途上のものとして見ていこうという意思表示のようにも見えます。つまり、打ち捨てられているようであっても、じつはそこは、これからどう展開するかという可能性に満ちた「contemporary ruin(現代の廃墟)」として捉えることもできる。

もうひとつ、皆さんと関心が重なっていると感じたのは、スペイン館にも過去に目を向けようするコンセプトが感じられた点です。スペイン館で配布されていた冊子を読んであらためてわかったのは、ピラネージの話の議論を意識していたことや、14世紀の廃墟と現代とを対峙させることによってそこから新しく未来の建築をつくっていくと宣言したことです。

キュレーターのイニャキ・ カルニセロのインタビューがウェブにあったので読んでみたら("Previewing the 2016 Venice Biennale: Spain's 'Unfinished,'" Archinect)、この建築展では「時間」を見せたいと言っている。完成状態にある新築の建物では時間は止まっているように思われてしまいますが、廃墟状態においては、逆説的に時間の流れが感じられてくる。その時間の流れから新しく建築をつくっていくと。

- fig.15, 16──スペイン館「Unfinished」展示風景

撮影:能作文徳

金野──最初にスペイン・パヴィリオンに入ったときに、美しいと感じました。あれだけの膨大な量の美しい廃墟の写真を眺めていると、なんとも言えない切ない感じがしてくるんです。ヴェネチアの準備期間中、山名さんに「今回の日本館の展示は痛みがない」と言われました。日本館の展示デザインにおいて、12の作品群はあまりにもポジティヴな姿勢が強かったので、「痛み」は意識していなかったし、悲壮感のプレゼンテーションをするべきではないと認識していました。しかし、「痛み」が美しく表現された時の説得力は大きいのだと感じました。

能作──展示されている作品の量がすごいので、スペインの建築家が総出でやっている感じがありましたね。日本館と対照的だったのは、展示方法のフォーマットが明確でした。しかし一つひとつの作品の面白さを読み取ることは難しい部分もありました。パヴィリオンの入り口付近にスペインの経済危機の後に、立ちゆかなくなって打ち捨てられたプロジェクトの写真がズラッと並んでいて、その脇に建築家たちの実践が並んでいます。それらの実践はリノベーションが中心で、403architecture [dajiba]の活動に通じるような壁一面だけのささやかなプロジェクトから、歴史的に保存の対象になるような改修プロジェクトまで、さまざまなプロジェクトがありました。

Finishの指標をどこに設定するか

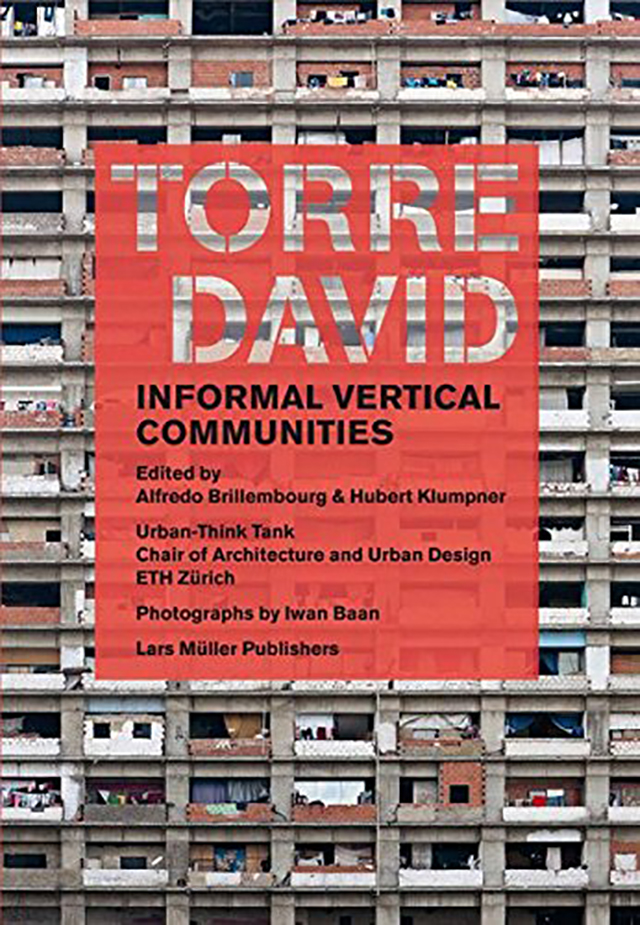

- fig.17──Alfredo Brillembourg and

Hubert Klumpner eds.,

Torre David: Informal Vertical

Communities,

Lars Müller Publishers, 2012

もうひとつ、2001年にレム・コールハースが「Mutations」展でラゴスのリサーチを発表しています(2001年11月─2002年1月、TNプロープほか)。ラゴスでは、近代都市計画的に高速道路をつくろうとしたけれど、経済がスタックしたために、インターチェンジだけ残っていたり道路が10kmだけできていたり、断片的なインフラがまさに「unfinished」な状態で放置されているわけです。それは近代都市計画の観点からは失敗なのだけれど、そこに人が集まってきてマーケットができたりして、ダイナミズムが生まれている。それをもって「これが21世紀の都市だ」と、当時コールハースはアイロニーを込めて看破してみせたわけですが、それが今や第三世界ではなくヨーロッパのスペインでも起こっているわけです。「unfinished」というテーマ設定は、いわゆる「ヨーロッパの建築」と第三世界へのまなざしとの関係を想起させてくれて、すごくキレがあると思いました。

20世紀は、いかに「完成(finish)」させるかということでずっとやってきたわけです。そのなかで、じつは完成なんてないということが明らかになってきたのが、ここ数年の動きなのではないでしょうか。『ドラえもん』で描かれるような未来では、工事中の建造物はまったく見当たりませんが、現実の都市はつねにどこか工事中で「未完成(unfinished)」な状態であり、つねに更新され続けています。そのときに、20世紀が目指していたfinishというものが幻想だったことがいよいよ明らかになってきた。スペインにしても、経済がスタックしていろんなものが打ち捨てられた状況にあるわけだけれど、そこで営まれている生活が、建築家が取り組んでいるプロジェクトになんらかのヒントを与えていると。そういうメッセージだと私は理解しています。

しかし同時に、本当にfinishは無効だと言えるのか、という思いもあるんです。例えば日本館で展示したものはある程度finishしているわけです。ただ、そこで目指されているfinishの意味合いが違う。つまり、大文字の建築が目指すfinishではなくて、どちらかといえば小さなfinishが連続していく状態が目指されている。ひいてはそれが都市や生活のダイナミズムにつながっていくわけで、そういう意味で、時間が介在していると言えるのではないか。建築は連続的に古くなり続けて、連続的にリノベーションされ続けて、連続的にfinishし続けていく──そういうサイクルを射程に入れないと物事が見えなくなっている。

最初にアラヴェナの《キンタ・モンロイの集合住宅》(2004)を見たときも、やはり同じようなことを考えました。そのプロジェクトでは、アラヴェナがつくるのは半分だけで、あとの半分は住民たちの手に委ねられている。そのときからfinishってなんなんだろうという思いがずっとありました。

篠原(勲)──建築家だけでなく、施主にも土地を買って新しい建物を建てようという感覚があまりなくなっていると感じています。1700坪くらいの里山の土地の購入を検討している人がいるのですが、ちょうど購入の意思を地権者のおばあちゃんに伝えた日に、おばあちゃんがその土地をぐるりと巡って、「この木は昔からあったものでこういう出来事があった」というようなことを一つひとつ語ってくれたんですね。私は《高岡のゲストハウス》での屋根を移し替える操作を思い浮かべたのですが、それこそ引き継ぎの儀式という感じでおばあちゃんが話してくれて、それを聞いてみんな涙が出そうになったんです。そのときに、土地を買って住んだらfinishではなくて、その土地を一時的に使わせてもらっているという感覚──私たちの施主は「住み継ぐ」という言い方をされていましたが──が出てきているんだなと感じました。

スペイン館の場合は、経済危機という明確な出来事を想像させる写真を展示したので、実践されているものもそれに対する建築家のリアクションに見えるのだけれど、おそらく一対一のわかりやすい関係にはなくて、そのあいだにはズレのようなものがあると思うんです。今回の私たちの感覚というのは、何か特別な出来事があったから出てきたというものではないですよね。それこそ時間や経験の積み重ねからできてくる感覚なんだと思います。

伊藤──そう。朝日新聞の記事)「希望探る建築、光る日本勢 ベネチア・ビエンナーレ国際建築展」、『朝日新聞』2016年6月8日付)にもありましたが、まさに平時の建築として提案できたことが、難民問題や経済危機への解答や対応とは違う、建築の価値を見せられたんじゃないかという気がしています。

能作──先ほど篠原(雅武)さんがアラヴェナの「建造環境の質(the quality of the built environment)」という言葉に言及されましたが、私は彼の言う「質(quality)」という言葉が気になっています。「質」が何を指しているのかが重要で、finishedな状態が必ずしも質を担保するわけではなく、時間をどう考えるかというところに質の意味が移りつつあるんじゃないかと思います。私たちが《高岡のゲストハウス》でやっているのも、新品でピカピカなものが質を担保するのではなく、その土地や風景とのつながりであったり、それにまつわるナラティヴのほうに質を求めていて、それが「built environment」をつくっていくことにつながると考えています。20世紀のfinishedなものに代わって、これからの建築の質をunfinishedなものに見出していると考えられるのではないか。

篠原(雅)──質と時間がかかわってくるという能作さんの指摘は重要だと思います。

皆さんの話を聞いていると、日本で時間への意識が出てきたのは、2011年の東日本大震災と関係しているんじゃないかという気がします。それがどういう変化なのか具体的にはまだ語れないと思いますが、3・11以降、明らかに変わった。ですから、スペイン館にしても2008年の経済危機があって、8年のあいだで出てきた意識の変化が今回の展示につながったとも言えると思うのです。

ただ、これはまだ掘り下げて考える必要のある話ですが、ヨーロッパ的な時空間と日本的・東洋的な時空間の概念とは、やはりちょっとズレがあると思うんです。それはともかく、彼らはヨーロッパ的な時空間の概念を発見しはじめていて、スペイン館で彼らなりの提示をしたと思います。ただそれでもその前提にある、「pure object」をつくって自己愛を満たすことが建築だという考え方に対する懐疑は、多分皆さんも共有されているのではないでしょうか。先ほどのインタビュー記事を読んでいると、その虚しさに気づいたきっかけは経済危機だったと書いてある。われわれにとってそれは3.11だったのかもしれません(ただ、金融危機のショックもデカイでしょうね)。

金野──少し上の世代の建築家までは、大半が新築の住宅の仕事からキャリアをスタートさせていたと思うのですが、今はちょっとしたリノベーションなどの仕事が圧倒的に多い。その際、既存のモノや前の住人、環境や地域といった、既に染み付いているコンテクストとの対話ができなければいけない。むしろ、その自分ではコントロールできない強いコンテクストと共存して設計をドライブさせ、建築を楽しめるか否かが重要になっていると感じます。そうした状況のなかで、この建築の状況を楽しめるか、そして何に接続して自分を位置づけるかという意識を鋭く持った人が多い世代だという感覚があります。「縁」というのは、そうした文脈を捉えるための言葉だと理解しています。

篠原(勲)──まだインターネットが一般に普及する前などは、「住まい」や「空間」を、地域や時間と少し距離をおいて考えている建築も多かったように感じています。

金野──その時代の建築のほうが「poetry(詩的)」な空間というイメージが前面にあったような気がします。つまり、建築家の描く、比較的私的な物語として作品を提示できていたという印象があります。

篠原(雅)──ただ、皆さんの取り組みが「poetry of compactness」と審査員に受け取られたことは、イメージレベルでの抽象的な「poetry」とはまた違う話だと思います。モノが醸し出してくるような「poetry」というか、イマジナリーな領域ではなく、マテリアルな領域での詩性が現出している。その違いは大きいと思います。

今村──すでにある流れのなかで、まさに「マテリアルを紡いでいく」という感覚ですよね。もちろん昔だって、周辺環境など既にある事象についてよく考えられていましたが、もう少し大きく捉えていた印象があります。今は身近なところで解像度を上げて語っているのかなという感じがします。

- 前線からの報告

- コンパクトであることの詩性

- スペイン館の展示「Unfinished」

- en[縁]という言葉のとらえ方

- 人の生活や物語性がモノに刻まれていく