「人新世(アントロポセン)」における人間とはどのような存在ですか?

新たな地質年代

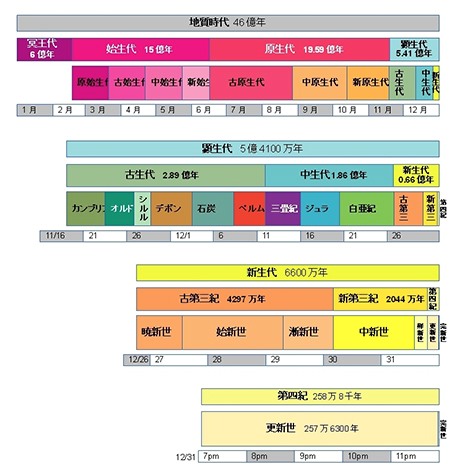

いまから46億年前、太陽から3番目の位置に岩石質の惑星が誕生した。後に地球と名づけられるこの惑星は、月の形成や地軸の傾き、生命の誕生と多様化など、さまざまな紆余曲折を経て現在にいたる。紆余曲折の一端は、地球に堆積した地層のなかに痕跡として残されている。地層のできた順序を研究する学問は層序学と呼ばれる。地質学の一部門である。その層序学によると、もっとも大きな地質年代区分は「代」(古生代、中生代、新生代など)で、それが「紀」(白亜紀、第四紀など)に分かれ、さらに「世」(更新世、完新世など)に分かれる。現在は1万1700年前に始まった新生代第四紀完新世の時代である、というのがこれまでの定説だった[fig.1]。

- fig.1──地質年代(作成=Masaqui)

それが現在、すでに完新世は終わっており、新たな地質年代に突入しているとする学説が真剣に検討されている。新たな地質年代の名は「Anthropocene」(アントロポセン)、人類の時代という意味だ。日本語では「人新世」と書き、「じんしんせい」または「ひとしんせい」と読む。人類の活動が、かつての小惑星の衝突や火山の大噴火に匹敵するような地質学的な変化を地球に刻み込んでいることを表わす新造語である。

本稿では、この「人新世」の概要と意義について簡単に述べてみたい。

「人新世」の誕生

発端は、さる高名な科学者の若干軽率といえなくもない発言だった。その科学者とは、オゾンホール研究でノーベル賞を受賞した大気化学者パウル・クルッツェン。2000年2月、彼はメキシコで行われた地球科学の会議に出席していた。そこで完新世、つまり1万1700年前から現在にいたる地球環境の変化についての議論に耳を傾けていたのだが、苛立ちのあまり、思わず叫び声を上げてしまう。「違う! 今はもう完新世ではない。今は......今は人新世だ!」

碩学による不規則発言に限りなく近い提案に会場は静まり返ったが、この新造語は聴衆に強い印象を残し、会議の期間中に何度も言及されることになった。以上、国際層序学委員会の「人新世」作業グループ長を務めるジャン・ザラシーウィッツの報告である★1。

さらにクルッツェンは2000年5月、彼とは独立に人新世の名称を考案していた生物学者のユージン・F・ステルマーとともに共著論文「The "Anthropocene"」★2を、2002年には単著論文「Geology of Mankind」★3を発表、晴れて「人新世」の公式デビューとなった。直感的にも理解しやすいこのアイデアは、またたくまに分野を超えて広がった。いまではおもに他分野の研究者やジャーナリスト、活動家によって、環境問題や文明論を語る際の鍵概念として多用される事態となっている。

しかし、事は地球の地質年代区分である。それが正式な地質年代となるためには、多くの証拠が積み重ねられ、世界中の専門家からなる国際的な学術団体によって認定されなければならない。「人新世」のひとり歩きという状況を重く見た複数の学術団体が、現在、人新世を正式な地質年代として認めるかどうかを検討している。

当の専門家たちにとってさえ意外であったと思われるのは、この新奇な地質年代区分が、学問的には保守的と考えられる専門家集団によってさえ、かなり好意的に受け入れられているという事実である。たとえば、2016年8月に行われた第35回国際地質学会議での検討作業では、「人新世」を正式に採用するかどうかについて、賛成30/反対3(棄権2)という投票結果が示された★4。承認プロセスにはほかの3学術団体による同意を必要とするため、最終決定にはさらに数年を要すると思われるが、この調子でいけば正式に採用されるのではないかという勢いである。

人新世とはなにか

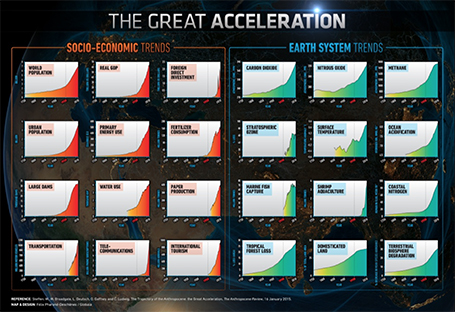

人間の活動が地球に地質学的なレベルの影響を与えていることを示す人新世のアイデアは、たしかに生来思い上がりの激しい性質をもつ生物種であるわれわれ人間には直感的に理解しやすい。この呼称があっという間に他分野にまで広がったのも、そのわかりやすさゆえと思われる。では、人新世はいつ始まったと考えるのが妥当なのだろうか。 専門家たちのあいだでもさまざまな意見があるにせよ、現在のところ、人新世は1950年前後に始まったという説が有力視されている。産業革命でもなければ新石器時代でもなく、はたまた農業の開始でもない。ずいぶん最近のことではないかと違和感を覚えるかもしれない。では、なぜ1950年なのだろうか。それはもちろん、実際に1950年前後を境にして、完新世と明確に区別できるだけの地質学的証拠が豊富に存在すると考えられているからだ。いわゆる「グレート・アクセラレーション」(Great Acceleration)による大変化である[fig.2]。 グレート・アクセラレーションとは、20世紀後半における人間活動の爆発的増大を指す言葉である★5。第二次世界大戦後に急速に進んだ人口の増加、グローバリゼーション、工業における大量生産、農業の大規模化、大規模ダムの建設、都市の巨大化、テクノロジーの進歩といった社会経済における大変化は、二酸化炭素やメタンガスの大気中濃度、成層圏のオゾン濃度、地球の表面温度や海洋の酸性化、海の資源や熱帯林の減少といったかたちで地球環境に甚大な影響を及ぼしている。

- fig.2──グレート・アクセラレーション

地質年代区分は地層や氷床などの痕跡をもとにして定められるが、グレート・アクセラレーションの結果、人新世についてもその痕跡を示すことはそれほど難しくはないようである。遠い未来の地質学者は、たとえばこの時代に森が農地に、農地が都市に転換されるなど土地の利用法に大きな変化があったことを知るだろうし、あるいは度重なる核爆発によって放射性物質が地球全体に降り注いだことを認めるだろう。 人新世を確認できるであろうマーカーはいくつも考えられるが、多くは核開発・産業化・都市化の結果として説明できそうである。まず、わかりやすいマーカーとして放射性物質がある。1940年代半ばに核実験が始まり、自然界にはほとんど存在しなかったプルトニウムの同位体が世界中に放出されたことから、もっとも明確な人新世のマーカーとなりうる。これは10万年後にも「ウラン235」の層として残るはずだ。人新世について報じる多くの海外ニュースが核実験の写真を用いていることには、こうした理由がある[fig.3]。

- fig.3──人新世を報じるニュースサイト(The Earth Chronicles of Life)

20世紀半ば以降に急速に進行した産業化と都市化の影響も大きい。そこで用いられるアルミニウムやプラスティック、コンクリートは新地層を形成する代表的な材料である。これらは形成途上にある岩石に入り込み、「テクノ化石」となって痕跡を残すだろう。また、産業化や都市化の原動力は主に化石燃料を燃やして得られるエネルギーであるが、この化石燃料燃焼がもたらす副産物も見逃すことはできない。産業革命以降、大気中の二酸化炭素の濃度が急激に上昇しているといわれる。排出された二酸化炭素は雪氷層に気泡として閉じ込められ、地球の堆積物に化学的痕跡を残すことだろう。

もちろん、現在進行中の出来事は、まだ地層に記録されてはいない。だが、クルッツェンやザラシーウィッツらは、それらが今後の地層にはっきりと残ると考えている。そうだとすれば、1950年前後という明確な区分が示すように、人新世の開始は白亜紀末の小惑星衝突に匹敵する突発的で激しい変化となるかもしれない。白亜紀末の小惑星衝突が恐竜をはじめとする史上5度目の大量絶滅を引き起こしたように、人新世による環境変化が6度目の大量絶滅を引き起こすのではないかという危惧が語られる所以である。

人新世における人間

議論の火蓋を切ったクルッツェンは、地質年代を見直すこと自体にはそれほど意義があるわけではないと言う。人新世を提唱したのは、われわれの活動が地球にいかなる影響を及ぼしているかを自覚してもらうため、そして最悪の事態を避けるにはどうすればよいかを考えてもらうためだと。「人新世という言葉が、世界への警告となればいい。私はそう願っています」★6。指導的科学者の高邁な動機は尊重するとしても、そんな人間中心主義的な願望によって地質年代が提案されることには抵抗を覚えるという向きもあるだろう。じつは私もそのひとりだったのだが、実際に地質学的証拠にもとづいて地質学的・層序学的観点から人新世の区分が適切だと認められるのであれば、文句をつける筋合いはない。先に述べたとおり複数の学術団体によって慎重な検討が進められているので、その点では専門家集団の判断を信用してよいだろう。

では、仮に人新世が新たな地質年代として正式に認められたとして、それはどのような意義をもつだろうか。まず、どれだけ奏功するかはともかくとして、クルッツェンの希望どおり、人間こそが全地球規模の環境変化の責任を負うのだという自覚が、これまで以上に高まることは確かであろう。

もちろん、従来から地球環境の悪化に対する危機感の表明や処方箋の提案は存在した。レイチェル・カーソンの『沈黙の春』が発表されたのは1962年、バックミンスター・フラーの『宇宙船地球号操縦マニュアル』は1963年、ローマクラブによる報告書『成長の限界』は1972年である。これらに表わされた思想はすでにわれわれの常識の一部となってさえいる。

だが、今回の人新世を支える思想には、1960年代から70年代に現われた環境保護思想とは異なる点がある。東西冷戦、環境汚染や資源の枯渇といった差し迫る危機に対応して登場した環境保護思想は、多かれ少なかれ人間中心主義的・情緒的・終末論的な色彩を帯びたものだった。そこでは人間の終末と世界の終末とが暗黙のうちに等置されていたことからもそれは伺うことができる。

他方で人新世の場合、地質年代区分であるから当然のことではあるが、その名に反して内実はずっとドライかつニュートラルである。そこでは人類の終末と世界の終末は同じではない。人類が誕生する前から地球は存在していたし、人類が絶滅した後にも地球は平然と別の地層を堆積しつづけるだろうことが、当たり前のこととして含意されている。クルッツェンの「警告」にしても、表現こそ情緒的であるものの、人間活動と地球環境の関係をできるだけ巨視的なレベルで客観視しようという姿勢が見られる。両者の関係を調整する際には不可欠の姿勢であり、私はそうした科学的認識への希求を好ましく思う。

その意味で、人新世の採用は必ずしも人間中心主義的とはいえないと私は考える。それどころか「人」の語の導入こそ重要であるとさえ言えるかもしれない。人間存在を周縁部へと追いやりつづけてきた近代科学の営みはそれ自体正当であったが、いまになって中心部にひょっこりと人間が再登場するシナリオは、宇宙論における人間原理の登場のような意外性もあり、けっして悪くないのではないだろうか。つまり、権利上主役でないのに事実上主役となってしまった、あるいは周縁的存在であるにもかかわらず中心的存在へと担ぎ出されてしまった哀れな生物種が巻き起こした騒動の顛末を表わす名として。

われわれ人類は、悲観論者が危惧するように、戦争や環境破壊、人工知能の逆襲によって近いうちに絶滅するのだろうか。そうなったとしたら、人新世は完新世よりさらに短い地層年代の徒花として未来の地質学者に見出されるだろう。あるいは楽観論者が夢想するように、他種や人工知能とのハイブリッドを経て生命の諸制約から解放され、永続的な繁栄を謳歌することになるのだろうか。そうなったとしたら、地球は次の「代」へと突入し、「知性代」(Sapiezoic)と呼ばれる地層を形成することになるだろう★7。

友よ、答えは地層が知っているだけさ。

註

★1──Jan Zalasiewicz, "A History in Layers," in Scentific American, 315, 2016, pp.30-37.(邦訳=『日経サイエンス』2016年12月号、63-70頁、2016、日経サイエンス社)

★2──Paul J. Crutzen and Eugene, F. Stoermer, "The 'Anthropocene'," in Grobal Change Newsletter, Vol.41, 2000, pp.17-18.

★3──Crutzen, "Geology of Mankind," in Nature, 415, 2002, p.23.

★4──AFPBB News「新たな地質年代『人新世』──国際地質学会議で採用検討 南ア」(2016年8月30日)http://www.afpbb.com/articles/-/3099134

★5──J. R. McNeill, The Great Acceleration: An Environmental History of the Anthropocene since 1945, Belknap Press, 2016.

★6──Elizabeth Kolbert, "Age of Man," in National Geographic, March 2011.(邦訳=『ナショナルジオグラフィック日本版』2011年3月号、日経ナショナルジオグラフィック社、2011、72-79頁)

★7──David Grinspoon, "Deep Time, Deep Survival," in Scientific American, 315, 2016, pp.76-79.(邦訳=『日経サイエンス』2017年1月号、2016、66-69頁)

参考文献

-『日経サイエンス』2016年11月、12月号、日経サイエンス社、2016

-『ナショナルジオグラフィック日本版』2011年3月号、日経ナルジオグラフィック社

- J. R. McNeill, The Great Acceleration: An Environmental History of the Anthropocene since 1945, Belknap Press, 2016.

- Christian Schwägerl , The Anthropocene: The Human Era and How It Shapes Our Planet, trans. by Lucy Renner Jones, Synergetic Press, 2014.

- Gaia Vince, Adventure in the Anthropocene: A Journey to the Heart of the Planet We Made, Chatto & Windus, 2014.(邦訳=ガイア・ヴィンス『人類が変えた地球──新時代アントロポセンに生きる』、小坂恵理訳、化学同人、2015)

吉川浩満(よしかわ・ひろみつ)

1972年生。文筆家。慶應義塾大学総合政策学部、国書刊行会、ヤフーを経て、現職。山本貴光と「哲学の劇場」を主宰。主な著書=『心脳問題──「脳の世紀」を生き抜く』(山本貴光との共著、朝日出版社、2004/増補改訂版『脳がわかれば心がわかるか──脳科学リテラシー養成講座』太田出版、2016)、『問題がモンダイなのだ』(山本貴光との共著、ちくまプリマー新書、2006)、『理不尽な進化──遺伝子と運のあいだ』(朝日出版社、2014)ほか。主な訳書=J・R・サール『マインド──心の哲学』(山本貴光との共訳、朝日出版社、2006)ほか。http://clnmn.hatenablog.com/

201701

特集 2017年の建築・都市を読むためのキーワード

「ポケモンGO」が拓いたかもしれない公園の可能性とはなんでしょうか?

「タクティカル・アーバニズム」は日本でも展開できるでしょうか?

「NIMBY」はどのように考察されるべきでしょうか?

「木造建築」の世界的動向、そしてその新しい可能性とは?

都市における「縁食の空間」はどのようなものですか?

「縮小」や「撤退」の都市・農村計画はこれからどのように展開していきますか?

「ポスト・ネットワーク」のメディア論的転回とはどのような状況でしょうか? ──ポスト・メディア論的転回私観

「クロノカオス」に抗して、いかに歴史的建築物に向き合うべきでしょうか?

「人新世(アントロポセン)」における人間とはどのような存在ですか?

「ブロックチェーン」とレボリューション──分散が「革命」でありうる条件とはなんですか?

【追悼】小嶋一浩小嶋一浩が切り開いたもの