場所の経験を記録する

──映画と都市のイメージ

──映画と都市のイメージ

100年後に出合う風景

佐藤──いまのお話を聞いて、写真家の鷹野隆大さんの『カスババ』(大和プレス、2011)という写真集を思い出しました。「カスバ」とは「滓のような場所」のことで、その複数形で「カスババ」。絶妙なタイトルです。これは、没場所的でとりとめもなく、文脈が混乱してまったく均整のとれていないと感じた場所で、シャッターを切るという作品です。そのうちのもっとも古い写真は、撮影されてからすでに20年近く経ってるので、いま見ると撮影した当時とはまったく違う意味を帯び始めているのがわかります。普通は変化の多い所や、逆に盛り場や路地裏のように変化していないような場所を、都市のもつ時間性のアイコンとして、共有しやすい所を撮りがちです。でも鷹野さんの着想は、そこにはなく、むしろカメラの向けられないような場所を撮ることになっている。それはあまりにも普通の場所で、僕らが日常的に目にしているから意識にすら上ってこない。ですが時間が経過するほど「2000年ごろの東京ってこういう街だったよね」ということが鮮明に浮かび上がってくるわけです。これは面白い仕事だと思います。

佐々木──この写真集はずっと見ていられますね。

-

鷹野隆大 「カスババ」より《040824k》(上)《060306k》(下)

© Ryudai Takano, Courtesy of Yumiko Chiba Associates

佐藤──2、30年くらい経つとまったく違う意味が出てきます。いわゆる観光地を撮るより読み取れる情報も多いように思います。佐々木さんの作品も同様で、時間が経てば経つほど、いまとは違った意味、それも撮った時には想像すらできなかったような意味を帯びてくると思います。

佐々木──実際『新景カサネガフチ』には、公開の数カ月後には失われてしまった風景が記録されています。海のそばの洞窟のような所が出てくるのですが、そこは東日本大震災の津波で破壊されてしまって、次に訪れたときには跡形もありませんでした。佐藤さんの『米軍が見た東京1945秋──終わりの風景、はじまりの風景』(洋泉社、2015)を拝読したとき、写真だけを頼りに、それが撮影された場所を特定するのがいかに難しい作業であるかを痛感させられましたが、『カスババ』はある意味真逆で、ほかのどんな写真よりも読み取れる情報にあふれた写真集といった感じがします。

佐藤──そうですね。彼はすべて広角レンズで撮影していて、主観的な意図を交えず、無理に切り取ろうとしないで、その場でパッとカメラを向けて、サッと撮る。撮影者の作為を消すという意味では、高梨豊さんの『IN' SILVER PASSIN' WIND SCAPE LAST SEEIN'』(新宿書房、2011)という作品もありますね。こういう自分を消した写真の面白さって、なかなか若いころはわからないんですよね。自分探しをしていると(笑)。

──佐々木さんは「100年後の人が自分の作品を見たらどう思うか」といったことは考えますか?

佐々木──そうですね。100年後に佐藤さんのような研究者の方が偶然自作を目にして、「なんだこりゃ」と驚いてくれたら嬉しいなと思います。過去を知るうえでの重要な手がかりになるのか、あるいは調査をかく乱するようなノイズになるのか。作品が完全に作者の手を離れて歴史的な資料となったときに、どんな見方をされるのかは気になるところですね。

佐藤──時間を経て映像の読み取られ方が変わるといえば、現在オリバー・L・オースティンという人の写真の調査を手伝っています。彼はアメリカの鳥類学者で、天然資源局の野生生物課長でした。オースティンは1946〜49年の日本滞在中に、占領下の日本で野生生物保護のための調査として多くのカラー写真を残しました。例えば彼の写真には70年前の表参道の同潤会アパートが鮮明に写っていたり、当時の生活を知る貴重な資料になっています★6。オースティンのほかにも、日本を撮影したアメリカ人のプライベートな写真がいろいろあるので、来年はアメリカに渡って、本格的に収集しようと思っています。すでにいくつか見ているのですが、例えば東京に入ってくる兵士のアルバムの東京の写真はいきなり永代橋から始まっていたりするわけです。永代橋の横に米軍の桟橋があって、海軍の兵士が上陸するルートのひとつだったんですね。つまり、進駐軍にとって永代橋が日本の入り口のイメージでもあったわけです。そういう地理感覚は実感としてあまりなかったので、ちょっと意外ですよね。公式記録でない、プライベートで撮った、首をひねってしまうような風景写真をたくさん発見したい(笑)。

-

オースティンが撮影した米軍占領下の東京の写真

東京、表参道の同潤会アパート

-

東京、手前に警視庁旧庁舎、奥に国会議事堂、遠方に富士山が見える

[いずれも出典=The Oliver L. Austin Photographic Collection]

佐々木──現在でも、例えば留学生が撮った写真を見たときに、風景の捉え方が全然違うなと感じてびっくりすることがあります。長く暮らしている人にはありふれたものが関心を惹く被写体になったり、看板の文字列があらぬところで見切れていたり、分節の仕方が根本的に違うのだと気づかされます。

佐藤──そうですね。あと、どの場所を選択するのかも時代によって違いますね。外国人留学生は2000年ごろだと、例えば、浅草は優先順位がそんなに高い場所じゃなかったように思うんです。留学生と東京を徘徊する授業をこの5年ほどやっているんですが、わかっている範囲では、浅草やスカイツリー未体験の学生は、ほぼ皆無といっていいと思います。こうした名所の移り変わりと、そこにカメラがどのように介在するのかも興味深い。

都市のイメージを浮かび上がらせる

佐々木──佐藤さんは都市とイメージの関係を研究されていますが、具体的にどういった観点から研究をされているのでしょうか?

佐藤──ひとつはテクノロジーと空間の関係です。都市のイメージを考えるとき、当然そこにはメディアが介在します。特にカメラの場合はテクノロジーが関係してくるので、都市イメージはカメラ史が裏打ちしています。その装置が都市空間を捉えているのですが、一方でその装置も都市空間の中にあるわけですね。撮影の対象としての都市空間がありつつ、カメラも都市空間の中にある。つまり空間と装置の双方向の関係があります。そして空間の質が変わっていくときに、その関係がどのように変わるのかという観点です。また、テクノロジーによって写せるものと写せないものの違いも重要です。例えば1920年代に小型のライカが登場したことで、スナップショット的なイメージが量産され、都市のイメージががらりと変わりました。そうした写真の蓄積が都市のイメージを規定することになる。例えば、アルフレッド・スティーグリッツが撮ったニューヨークの高層ビルのイメージなどですね。こうしたイメージの形成を、ニューヨークの場合、パリの場合、東京の場合──と、それぞれ見出だせたら面白いと思っています。

もうひとつ、僕が研究しているのは終戦前後の日本の写真です。「敗者は映像を持たない」という大島渚の言葉があるように、1945年前後に日本を写した写真はとても少ない★7。そこで、都市の記憶の空白を埋めるために、日本人ではなく米軍が撮影した写真を収集してまとめています★8。でも同じ時期に敗戦国であるドイツでは自国の写真はあるんですよね。一方、日本はカメラもフィルムもない。物質的な限界や社会的なさまざまな制約によってイメージの幅は確実に変わります。特に戦時中の1930年代後半から1945、46年ごろは、量的にも質的にもイメージが貧弱です。だから、残されたイメージから僕たちがその都市を振り返るとき、その時代の限界や制約を考えなくてはいけない。僕はその課題を量的にアプローチしたいと思っています。具体的に、まずは1945年という1年間だけに対象期間を絞り、どのくらいイメージが残っているのかを調査しています。日本人や外国人、学者や兵士、あるいはオフィシャルなものやプライベートなもの......これらを分け隔てなくできるかぎり集めることで、その都市のイメージのエコロジー、生態学とでも言うべきものを浮かび上がらせたい。空間の中でカメラがどう生きていたのかをつまびらかにしたいと思っています。

- 東京・日本橋、髙島屋から北方向(1945年9月24日撮影)

-

東京・銀座、通称銀座柳通り(1945年9月2日撮影)

[いずれも出典=佐藤洋一『米軍が見た東京1945秋』(洋泉社、2015)p112,116]

佐々木──僕自身は、世の中には記録されず、忘却されていくものが多すぎるという実感から作品制作を行なってきましたが、佐藤さんの著作からは、限られたわずかな記録からでも、これだけ多くのものが読み取れるのかと学びました。特に、東京のいくつかの地域を掘り下げた『地図物語』シリーズ(武揚堂、2006-2008)を読むと、量的なアプローチということの意味がしっくり来ます。時代の異なる地図や写真、現在も残る建築物や店舗、劇映画のようなフィクションまでをも対象として、もちろんそれぞれのメディアの特性や偏向性には注意を払いながら、立体的にかつての都市の姿を浮かび上がらせていく。佐藤さんご自身の研究調査報告であるにとどまらず、読者が街の記録を再構成していくためのレッスンとしても読むことができ、今後の作品制作の手がかりを与えていただきました。

──佐々木さんの『TRAILer』では、米軍の公式な戦闘記録が朗読脚本の一部として、佐々木さんが撮影する地上の映像と重ね合わせられていました。佐藤さんの『米軍が見た東京1945秋』も他者(米軍)のまなざしを借りて都市のイメージを形成されています。いずれも俯瞰的な視線と地表からの視線の対比が印象的です。

佐藤──『米軍が見た東京1945秋』では、終戦後に米軍が上陸して路上視点の写真が出てきますが、戦中の偵察機や空襲後の成果測定のための上空からの視点は、素朴に恐ろしさを感じます。そういう写真ばかり連日リサーチしていると、実際、精神的に鬱状態になっていきます。戦時中の広島県・呉での生活を描いた映画『この世界の片隅に』(監督=片渕須直、2016)には偵察写真が挟まるシークエンスがありますが、インサートされる空撮写真のカットが本当に怖い。日々の暮らしを緻密に描いている映画だから、基本的に地べたの視線で物語が展開されるのですが、そのなかで突如、垂直の視線が差し込まれたときは震えました。視点で語らせるという映像ならではの方法に、膝をうちました。

- 空襲の成果測定のため、米軍によって撮影された東京東部

[出典=佐藤洋一『米軍が見た東京1945秋』(洋泉社、2015)p.21]

佐々木──空撮には容易に都市の全域を一望できてしまう暴力性がありますよね。都市を主題とする写真家たちの多くが、都市とは一望のもとに収められないものだという不可能性から出発するのとは対照的です。彼らは膨大に歩き、膨大に撮りためることによって、都市の全域性に迫ろうとする。

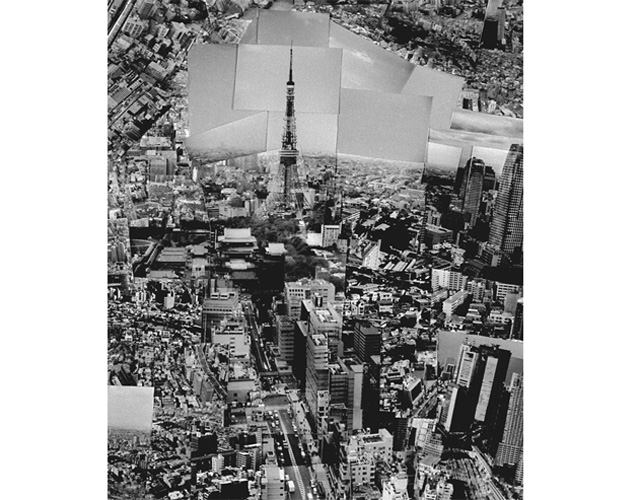

佐藤──そうですね。例えば写真家の西野壮平さんの「Diorama Map」シリーズは、街を歩き回ってさまざまなアングルからの写真をコラージュしてひとつの都市像を描いています。何万枚とある膨大な数の写真を、都市を俯瞰したような視点から再構成して一枚絵にしています。そのなかに路上のスナップ写真も含まれているので、全域的な視線と局所的な視点が内在して、都市が多層的に浮かび上がってきます。なんだか幻想の世界に入っていく感じがあります。私的なスナップショットもありつつ、でも全体の基層として地図のようにコラージュしているので、これがどこの写真かがわかる。作品を見る人との関係を結びやすいのだと思います。正確な都市のインデックスではないかもしれないけれど、おおまかにこの辺りに道路が通って、東京タワーがあって──というのが共通の理解として鑑賞者とのあいだに成立しやすいですね。

場所と風景のシークエンス

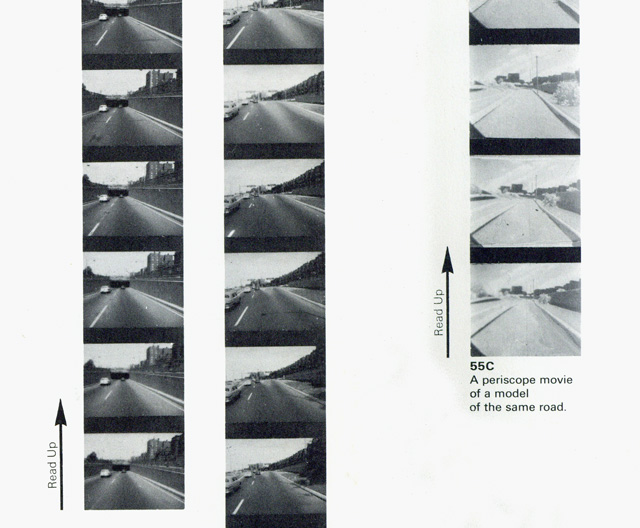

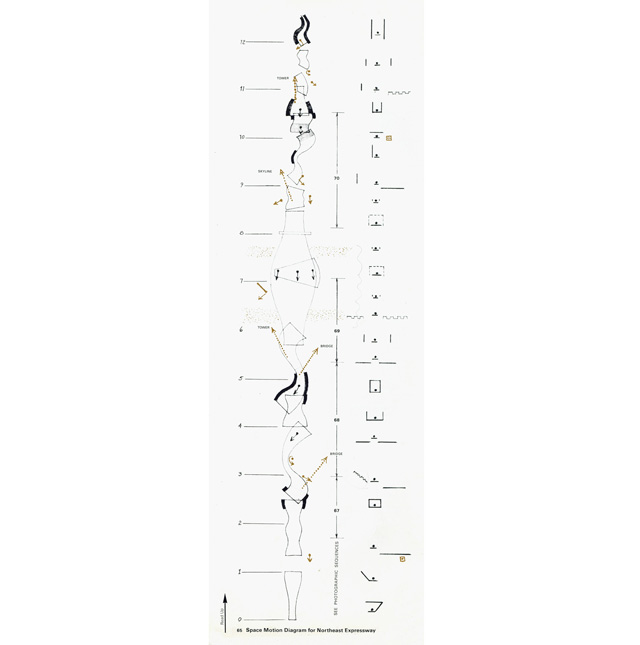

佐藤──佐々木さんは、場所や風景のシークエンスを映画の形式によって記述することを試みているとも言えます。景観や都市イメージの研究では、シークエンスをどう客観的に記述するかが試みられてきました。このジャンルの古典ともいえるケヴィン・リンチの『都市のイメージ』(岩波書店、2017[原著1960])も、都市内での移動について人々へインタビューを重ねるなかで都市のイメージ構造を浮き彫りにしていました。リンチは都市のイメージを規定している要素として、(1)ランドマーク、(2)ノード、(3)エッジ、(4)パス、(5)ディストリクトの5つを挙げましたが、これは都市空間要素の意識化を客観化しようとして提示した図式です。MITでリンチと研究をしていたドナルド・アップルヤードという人は、1960年代に場所/風景のシークエンスの記述を試みました。道路を自動車で移動しながら、どのようにランドマークや標識を見て、どのように視点が動くのかなどを記述する認知心理学をベースにした研究です★9。リンチもアップルヤードもImageability(イメージしやすさ)という言葉に代表されるように都市空間の認識論に重きをおきますが、やはり計画論や設計行為にどう接続されうるのか、ということが視野にある。佐々木さんの着想のように、視線の動きのなかから、無意識の領域を浮き上がらせるような試みではなかったと思います。佐々木さんの仕事からは、無意識を顕在化させるという意味でシュルレアリスト的な思考を感じています。環境との間にカメラを入り込ませ、そこでの身体モードの切り替わりを含めた景観の記述です。ですので、景観のそれ自体の情報と共にそれを支える視座や主体の情報を、映像からどう解釈できるのか、ということで関心が重なると思います。

- 景観を記録したフィルム(1965)

- ムービーによる景観記述の一部(画像をクリックして全体を表示)

- シークエンス景観のダイアグラム(画像をクリックして拡大)

[上記2ついずれも出典=D. Appleyard, K.Lynch & J.R.Myer, The View from the Road, MIT Press, 1964.

佐々木──おっしゃる通り、僕はあくまで映画的な経験の記述にこだわっています。ただ、ここで言う「映画的」には、カメラを介して無意識や偶然性を捉えていくことと同時に、主に物語映画が蓄積してきた編集や語りの技法を駆使して、主観的な経験を構成していくことも含まれています。例えば、上野から取手までは常磐線で40分ほど掛かりますが、その実時間を固定カメラの長回しで記録しても、私たちが日常生活のなかで経験する40分とはまったく異質なものになってしまう。人間の生きた時間に迫るためには、Googleストリートビューのような機械的・客観的な記録だけではまだ不十分で、何かしら編集による操作やフィクションの要素を加えなければならないという信念を持っています。しかしまた、ここまでお話ししてきたように、映画の制度に全面的に依存してしまうことにも抗いたい。上野駅で電車に乗って、印象的な車窓風景を入れて、取手駅で降りてという3ショットをつなげば、10秒も掛けずに2点間の移動を描けてしまいますが、そこでもやはり、上野から取手までの40分という時間が生じさせる重要な何かを取り逃がしてしまう気がするんです。

佐藤──なるほど。例えば新宿と渋谷のあいだの移動の経験を切り取ろうとしても、車窓から見える代々木体育館や髙島屋のような、アイコン的でわかりやすいものを選び取るだけではない方法があるというわけですね。でもそういう方法はあまり試みられていません。

佐々木──移動中、人はずっと風景を眺めているわけではないし、完全に無駄な時間を過ごしているわけでもありません。身体は電車の中にありながら、スマホを介してウェブ空間を訪れ、誰かと熱いコミュニケーションをしているかもしれないし、ぼんやりとその日あったことについて考えているかもしれない。そういった、通常は捨象されてしまう時間の経験を捉えることこそが、郊外と呼ばれる場所の経験を映画化する肝ではないかと考えています。同じように「場所に揺らされた映像」というアイディアも、郊外特有の経験を捉えるために発想したものであると言えます。カメラが揺れるのは、土地の起伏や風雨といった自然環境からの働きかけによってだけではなく、人工物に備わった権力や社会的な要請によっても揺らされる。絵葉書的・観光地的な美しい風景が見えるスポットを用意するとか、部外者が住宅地に入り込まないよう動線を設計するといったように、「見せる」場所と「見せない」場所を徹底的にゾーニングする場所が郊外だとよく言われますよね。そういった視線のコントロールに対して、もちろん無批判ではよくない。しかし、コントロールから逸脱したイメージを追い求めることもまた、その場所の重要なありかたを見落とす結果になってしまう。だから僕は、コントロールされたあとの風景ではなく、コントロール以前の場所でもなく、まさにそういった視線の誘導が行なわれるプロセス、場所からの働きかけによって自らの行動が変化していくプロセス自体を記録する必要があると思っています。風景映画と場所映画のモード変化が、そのための手段となればいいのですが。

佐藤──都市を記録する映像とは、フレームに切り取られた空間を読み取り、構成するだけでないんですよね。ともすると忘れがちですが、カメラは人間と場所との間にある。だから映像とは、カメラの生態的記録だともいえるし、それは人間と場所との関係の記録でもある。そして佐々木さんの方法論のように、シークエンスをつくることで、関係の機微や、われわれの無意識的な領域をも伝えうる可能性もあるんですね。

[2017年6月30日、早稲田大学にて]

註

★6──オースティンの写真はデジタル化され、フロリダ州立大学のウェブサイトで公開されている。また2017年3月から九段下の昭和館でオースティンの写真展を開催予定。

★7──大島渚『体験的戦後映像論』(朝日新聞社、1975)。

★8──収集した写真の一部は次の書籍にまとめられている。佐藤洋一『米軍が見た東京1945秋──終わりの風景、はじまりの風景』(洋泉社、2015)。また次の論考も参照「〈写真アーカイブズ〉──歴史を振り返り、再発見する手段」(10+1website、2016.5)。

★9──D. Appleyard, K. Lynch & J.R.Myer, The View from the Road, MIT Press, 1964.

佐藤洋一(さとう・よういち)

1966年生まれ。都市形成史。博士(工学)。早稲田大学社会科学総合学術院教授。著書=『図説 占領下の東京1945-1952』(河出書房新社、2006)、『帝政期のウラジオストク』(早稲田大学出版部、2011)、『地図物語シリーズ』(武揚堂)、『米軍が見た東京1945秋──終わりの風景、はじまりの風景』(洋泉社、2015)ほか。

佐々木友輔(ささき・ゆうすけ)

1985年生まれ。映像作家、企画者。鳥取大学地域学部国際地域文化コース講師。東京藝術大学大学院美術研究科博士課程修了。論考=「三脚とは何だったのか──映画・映像入門書の二〇世紀」、限界研編『ビジュアル・コミュニケーション──動画時代の文化批評』(南雲堂、2015)ほか。編著=『土瀝青──場所が揺らす映画』(トポフィル、2014)、『人間から遠く離れて──ザック・スナイダーと21世紀映画の旅』(トポフィル、2017)ほか。

サムネイル画像=佐々木友輔『TRAILer』(2016)

特集トップ画像=佐々木友輔『土瀝青 asphalt』(2013)

- ダイナミックに変化する郊外/「風景映画」と「場所映画」/場所に対する思考と作品がイコールになる

- 100年後に出合う風景/都市のイメージを浮かび上がらせる/場所と風景のシークエンス