ミクソミケテス・アーキテクチャー

──『南方熊楠──複眼の学問構想』ほか

──『南方熊楠──複眼の学問構想』ほか

- 松居竜五『南方熊楠──複眼の学問構想』

(慶應義塾大学出版会、2016)

2017年は、知の巨人・南方熊楠の生誕150周年であった。150年前と言えば、即ち江戸の終わり=明治の始まりの時代である。この書籍は南方研究を続ける著者・松居竜五が、その厖大な成果をまとめると同時に、「南方熊楠」が如何にして成ったかを時系列で詳細に追い、かつその知の集合体を学問思想として現代に位置づけるための大著である。私は、この書籍をして、建築の側から、熊楠をどのように捕まえられるかの実験として以下を記したい。そして願わくば、熊楠同様にして、近代と西洋を相対化し、日本を、東洋を、位置づけるようなテクストとしたい。

熊楠の世界観は、世界は把握しきれないほど動的なネットワークで構成され、そのなかで人間は主観を持って生きるという、たいへん東洋的、仏教的な視座を持つ。

このような動的で複雑な世界観を、熊楠は、アメリカ、キューバ、ロンドン、那智へと世界各地を自らの身体を動かして体感することで、あるいは、土宜法龍、F・V・ディッキンズ、柳田国男、孫文といった同時代を生きた者たちとのインターナショナルな交友関係から紡がれた対話によって、あるいは、大英博物館の厖大な文献と対峙するなかで、培ってきた。

さて、熊楠の残した知の功績のひとつに粘菌(=英名:ミクソミケテス、myxomycetes)研究がある。当時まだ未知の生物であり、既存のアカデミアの分類からはみ出ていた、その動物とも植物とも違う生物の生態系に熊楠は着目した。粘菌は、胞子が形成される状態(子実体)とアメーバ状態(変形体)があり、その移行期に生死が混在する。

熊楠は、その粘菌の生死について次のような言葉を残している。

人が見て原形体といい、無形のつまらぬ痰様の半流動体と蔑視さるるその原形体が活物で、後日蕃殖の胞子を護るだけの粘菌は実は死物なり。死物を見て粘菌が生えたと言って活物と見、活物を見て何の分職もなきゆえ、原形体は死物同然と思う人間の見解がまるで間違いおる★1。

少し乱暴な結びつけになってしまうが、この生と死を建築に当てた時に、日本における大工用語である「イカシ」と「コロシ」が浮かんだ。一般に、建築をつくることや表現は、何かを生み出すことであり、生に近しい感覚を想起させることが了解されるだろう。しかし、大工は特に木造建築の現場において、逆に判断を決めること、部材を固定することを「コロシ」と言い、固定せずにひとまず置いておくことを「イカシ」という。決めないこと、粘菌のように形に表われずに潜在的に蠢くことが生きていることで、決めることが殺すことであるという大工用語を通した生命観は、伊勢神宮等の式年遷宮を引き合いに出すまでもなく、日本の木造建築が培った流動=生きることを前提にした建築観のなかに見出せるのではないだろうか。そして少なくとも私は、流動のなかの暫定的なコロシとして建築を捉えているから、熊楠のみた粘菌の生態システムに共感を覚えた。熊楠における粘菌を建築と言い換えることで、建築は「『暫定的』な創造物です」という註釈が要らなくなるのは私にとって画期的だ。なぜなら建築とはそもそも暫定的なコロシだと言えるからである。

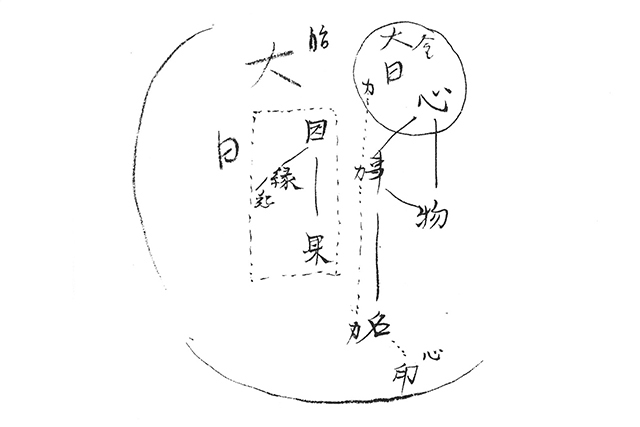

- fig.1──1903年8月8日付、土宜法龍宛の書簡より、両界曼荼羅を読み替えた図。

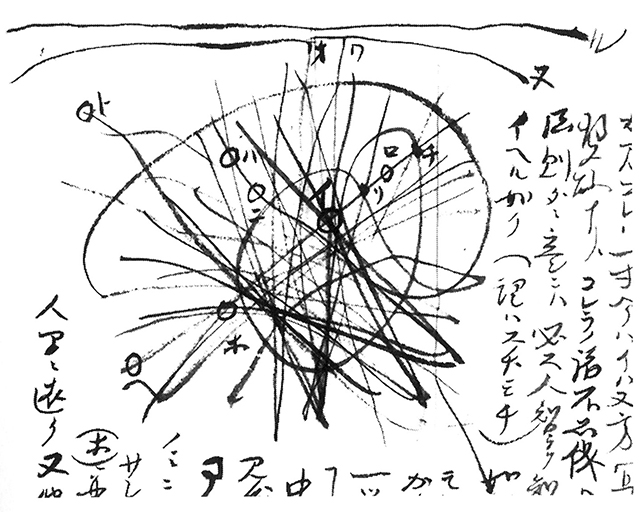

- fig.2──1903年7月18日付、土宜法龍宛の書簡より、通称南方マンダラ。

[ともに出典=『南方熊楠──複眼の学問構想』p.400]

この複雑な流動体(イカシ)を前にした時、私は、はたしてどのように、知性に依拠した建築設計における判断(コロシ)を「暫定的に」成せるだろうか。このように世界が複雑すぎると意識する時、都市や建築をコントロールすることの不可能性がが眼前に現われ、私は論理や事前設計の非力さを実感し、判断が鈍る。例えば、クライアントの不意な意見、改修工事における図面にない壁内のブレース、施工者のミス等を事前に予測し、コントロールしきることがほぼ不可能に近いのは、設計者であればおわかりになるだろう(尋常ならざる時間とコストをかければ別だし、そうしてこそが建築であるという考えも十分に理解できる)。あるいは、私は、拠点をおく浜松でまちづくりや都市計画に傾倒すればするほど、都市の複雑さや、ひとりの人間の意志だけでビジョンを掲げることの非力さを実感する。しかし熊楠は、そうした世界の複雑さを抱えながら、奇跡とも言える行為の連続で数々の粘菌を発見し続けた。ヒントを「南方マンダラ」と「やりあて」という熊楠の残した概念に求めたい。

南方マンダラとは、熊楠がイギリスから帰国後、那智の原生林への没入を経て、当時親交の深かった真言宗の僧侶・土宜法龍に当てた書簡に記された2枚のスケッチのことを指す。世界を個々の因果同士の相互干渉として捉え、現代科学で言うところの複雑系のようなモデルを提示した世界の展開図である★2。fig.1は、私たちが生きる世界の構造を示したマンダラで、大日如来が統一する宇宙の中で、物不思議(=物質界)と心不思議(精神界)が交わることで事不思議(=認識界)が生まれ、事不思議が反復することで名(言語、慣習)となり、名が心と結びつき「印」(=表現)として現象する。この表現が人間のコミュニケーションを成立させることを示している。

fig.2は、複雑な流動体としてのネットワークを捉えるための補助ダイアグラムである。2次元平面に展開されているわけではなく、時間を含む4次元的な様相を便宜的に2次元に定着させたものだ。この1本1本の線は、モノゴトの「すじみち」を示し、このすじみちを辿れば、世界を理解することができると熊楠は言う。しかし松居は、この図象自体は、その瞬間に観察者が切り取った視点から生まれるものであるから、視点や対象の状況が変化すれば見方もまったく違ったものになると釘を刺す。主体と客体の位置づけすらも、あくまで一時的な仮固定(コロシ)に過ぎないのである。この2枚を結びつけることで、南方マンダラは成立する。

- 藤田正勝『西田幾多郎──

生きることと哲学』(岩波新書、2007)

西田幾多郎は熊楠とほぼ同時代を生きた

哲学者である。西田もまた近代化の只中

を生きる中で、西洋哲学を東洋的な視座

から捉えようとした。熊楠の言うところ

の「萃点」「やりあて」の状態は、西田

の言うところの「純粋経験」と私は理解

する。純粋経験とは、主客が分かつ前の

経験の最上位として位置づけられた概念

であるが、思考を超え、全身で那智の森

を浴びた熊楠は明らかに純粋経験に到達

していたはずだ。

先述のfig.2内にはいくつかの交点が示されており、なかでも最も多くの交点が集中する「イ」を熊楠は「萃点」と呼び、このクリティカル・ポイントを掴むことが世界の把握に直結すると言う。さらに、松居は「萃点」を掴んだ先に、「やりあて」という熊楠の言葉を位置づける。「やりあて」は、熊楠が未だ見ぬ粘菌を広大で深淵なる森の中で出会うために見出した手法のようなものとして理解されたい。熊楠は那智の森に没入し、森羅万象の萃点として新種の粘菌をやりあて続けた。熊楠が、探していた粘菌を夢の中で見た場所で実際に探し当てた逸話は有名であるが、やりあてを成立させるために必要なことはまず、熊楠が那智の原生林に潜ったように「世界」へ没入することだ。そしてどの世界を選ぶかは、主体によって違う。(例えば私はまず、独立して浜松という都市そのものに没入し、都市や建築の複雑さを学んだ。2018年は独立してから丸7年が経つ。熊楠の視座に立って浜松やこれまでのプロジェクトを見ると、規模や価値によらず、没入した対象が世界そのものたりうることに改めて深い感慨を覚える。言うなれば建築家自身がオートポイエーシス★3としての生命システムに同化するということである。よそ者としての他者性による抽象に期待するでもなく、コミュニティ・アーキテクトとしての当事者性に引きつけられるでもなく、都市とまったく一体となって設計を行為するということである。何故ならオートポイエーシス論における生命システムには、外部と内部はなく、主客は入れ替え可能であり、他者や私という概念自体が存在しないからである。)

本書の「やりあて」に関する記述をみてみよう。

菌類や藻類の発見において「やりあて」が成立するのは、それらの下等植物の個々の種が、高等植物の場合とはちがい、世界中に遍在する傾向を持つからであると熊楠は言う★4。

因果と因果の交錯により、一見すると非論理的で偶発的な現象が生じることについて、人間や他の生物は経験的に「tact★5」として知っている。それを踏まえた上で、その時々のさまざまな因果関係を把握するための「萃点」を選択しているために、「やりあて」のような手法が可能になる★6。

私なりにまとめると、「やりあて」は、世界に遍在する傾向を持つ対象(=粘菌)において、その世界(=那智の原生林)に没入し、偶発的な現象(=自然の動きや、夢)に反応し、萃点(=目的の粘菌)を選ぶことで成立する。

これを私にとっての建築に、置き換えてみよう。

「やりあて」的な設計判断は、世界に遍在する傾向を持つ対象(=流動的な都市や建築の諸要素)において、その世界(=都市や建築それ自体)に没入し、偶発的な現象(=設計に関わるコントロール不能なあらゆる他者)に反応し、萃点(=最適なプロジェクトの枠組や形態、配置、ディテール)を選ぶことで成立すると当てはめることができる。

-

『菅木志雄──置かれた潜在性』(東京都

現代美術館編、HeHe、2015)

「人もその行為も表現物も、自然の中で、

全一なるものとしてあった」(p.83)

という言葉を、菅はこの自らの作品集に

寄せた短い論考「潜在無限」の最後に残

している。1960年代から70年代初頭に

かけて日本のアートシーンを牽引した

「もの派」の中心メンバーでもある菅は

、石や木材、コンクリートといったとる

に足らないモノの置かれ方によって、ま

ったく新しい緊張関係を空間に与える。

熊楠同様に、人の認識界を疑い、世界が

複雑であることを受け入れているからこ

その表現であると私には感じられる。

さらに言えば、建築という表現は、fig.1における「印」としても位置づけられる。先述したようにこの「印」は、「物」(物質)と「心」(精神)が交差することで生まれる「事」(認識)が反復して「名」(慣習や言語)となり、「名」が「心」と結びつくことで真に発生し得る。そしてそのそれぞれのことわり、すじみちは、fig.2にみるような複雑で動的な関係を持っているから、その成り立ちがとんでもなく複雑であることが容易に了解されよう。

しかし熊楠は、知性によってとんでもなく複雑な世界を暴こうとしたのであるから、私もまた世界に没入し、その萃点をやりあて、「物」と「心」、「事」、「名」のすじみちといった、人間と世界の関係を理解した上で、「印」としての建築を目指せると思うのである。そうして生まれる建築は、私たちの世界の成り立ちを鮮やかに示すことができるだろう。

建築の強度、善し悪しというものがあるとすれば、その対象がどのようなレヴェルであれ、知性によってある種の鮮やかさをその世界において示すことが可能だと熊楠は教えてくれているのだ。そしてその対象と成り得る現象は、花を咲かせることで絢爛に生を象徴する顕花植物というよりも、世界に密やかに遍在する粘菌のように、生命システムの生死の前提を流動体に置く私たちの世界そのものであるということもまた、熊楠に学ぶことができる。そのような文脈で生まれる建築を、「暫定的に」"ミクソミケテス・アーキテクチャー"と呼びたい(コロシてみたい)。あるいは、西洋の観念を包み込めるような建築の大きさを此処から示していきたいと今考えている。

註

★1──南方熊楠コレクション第3巻、岩田準一宛書簡『浄のセクソロジー』(中沢新一編、河出文庫、2015、pp.334-337)。

★2──松居竜五『南方熊楠──複眼の学問構想』p.399。

★3──文化人類学者の中沢新一は、熊楠の生命観を現代科学の最先端に引きつけるために、以下のようにオートポイエーシスを定義している。

(1)生命システムは、自律性(オートノミー)を備えている。システムは自分におこるどのような変化にたいしても、自分自身によって対処できる能力をもっている。

(2)生命システムは、自分の構成素をみずから産出しながら、自己同一性を維持することができる。生命においては、自己組織する能力において、個体性が維持されているのである。

(3)生命システムは、自己の境界を、産出のネットワークの中から、自分自身で決定している。この境界は、観察者が空間の中に見るような(動物の皮膚、眼球の表面、細胞膜などのような)、空間的な境界とは違う。オートポイエーシスとしての生命システムでは、産出関係の中から、自己の境界がつくりだされるが、その境界は空間として表象することができない。

(4)オートポイエーシスとしての生命システムでは、インプット(入力)もアウトプット(出力)もない。

(南方熊楠コレクション第5巻『森の思想』[中沢新一編、河出文庫、2015]pp.63-64)。

★4──『南方熊楠──複眼の学問構想』p.409。

熊楠はやりあての主語は必ずしも人間のみとは限らず、動物の進化などにも適用され得るとしている。

★5──松居は、tactとは「長年の反復の結果として習得される技法」(同上p.407)としている。

★6──同上p.410。

辻琢磨(つじ・たくま)

1986年、静岡県生まれ。建築家。2011年、彌田徹、橋本健史とともに403architecture [dajiba]設立。2017年、辻琢磨建築企画事務所設立。主な作品=《海老塚の段差》《富塚の天井》《代々木の見込み》ほか。著作=『建築で思考し、都市でつくる』(LIXIL出版、2017)。

201801

特集 ブック・レビュー 2018

歴史叙述における「キマイラの原理」──カルロ・セヴェーリ『キマイラの原理』、ティム・インゴルド『メイキング』ほか

オブジェクトと寄物陳志──ブリュノ・ラトゥール『近代の〈物神事実〉崇拝について』、グレアム・ハーマン『四方対象』ほか

中動態・共話・ウェルビーイング──國分功一郎『中動態の世界』、安田登『能』ほか

器と料理の本──鹿児島睦『鹿児島睦の器の本』ほか

21世紀に「制作」を再開するために──ボリス・グロイス『アート・パワー』、中尾拓哉『マルセル・デュシャンとチェス』ほか

ミクソミケテス・アーキテクチャー──『南方熊楠──複眼の学問構想』ほか

「建物」を設計している場合ではない──Samantha Hardingham『Cedric Price Works』、久保田晃弘『遥かなる他者のためのデザイン』ほか

シークエンシャルな建築経験と(しての)テクスト────鈴木了二『ユートピアへのシークエンス』ほか

歴史の修辞学から建築へ──ヘイドン・ホワイト『メタヒストリー』、マイケル・ディラン・フォスター『日本妖怪考』ほか

中動態の視座にある空間 ──國分功一郎『中動態の世界』ほか

建築理論の誕生、建築家の声に──『磯崎新と藤森照信の「にわ」建築談義』、『内田祥哉 窓と建築ゼミナール』ほか