戦後空間の萌芽としての民衆論・伝統論(戦後空間シンポジウム01 民衆・伝統・運動体)

[基調]

冷戦の地図と運動の地図──議論のフレームワーク

青井哲人

▶︎民衆論・伝統論と「戦後空間」

戦後空間WGは、日本建築学会の歴史・意匠委員会傘下に2017年1月に発足した。「戦後空間」なる仮説的概念を掲げ、それを特徴づけることのできるフレームを構築しつつ複数化していく。今回のシンポジウムでは1950年代にフォーカスをあて、建築の「民衆論」「伝統論」の再検討を議題とした。50年代の民衆論・伝統論はこれまで、『新建築』誌上で編集部の川添登らが仕掛けたといわれる論争を中心に、もっぱら建築誌上での建築家の議論としてのみ語られてきた。それら議論を方向づけていたのは何だったか、おさらいしておこう。第1に、明治以来もっぱら国家・財界を向いてきた建築家たちが、敗戦後に「民衆」へと方向転換し、具体的に民衆への接続回路を見出そうとしたこと。第2に、敗戦後まもなくは発言さえはばかられた「伝統」が、50年代に入ってにわかに再び主題化し、まもなく戦前の伝統像とは異なる「民衆的伝統」が焦点化されていったこと。

西山夘三のようなマルクス主義者にとっては建築家もまた民衆であり、民衆と一体化して住宅問題に取り組むべきであり、伝統は彼らの生活実践の内部以外にはありえなかった。対してモダニストは民衆や伝統を設計実践の問題として受け止めようとしたが、なかでも丹下健三は、民衆像も伝統像も建築家の創造力を通してのみ具現化されうるという、強靭な主体性論によって独自の位置に立っていた。この対立図式に新しい軸を与えたのが建築家白井晟一であった。荒々しく根源的な生成のエネルギーとしての民衆的伝統(縄文)を、比例美学を中心とするモダニストの貴族的造形論(弥生)に対置する白井の議論によって、創作論のうちに民衆的なものを受けとめる場がつくられたのである。

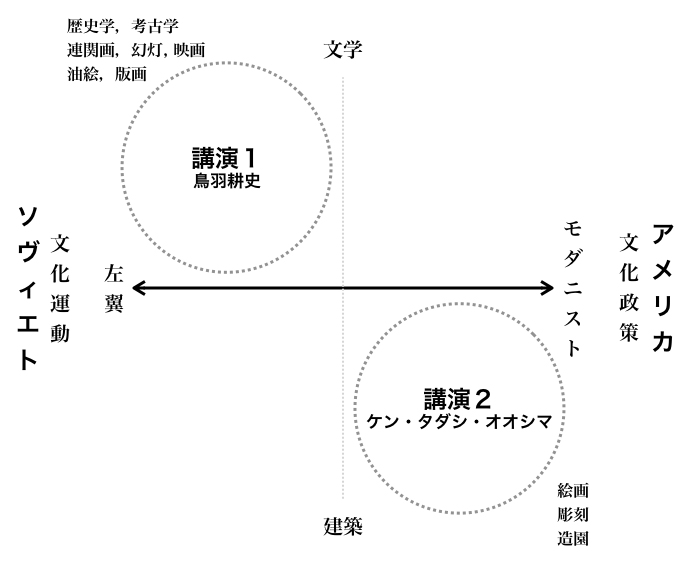

しかしながら、50年代になぜこうした議論が熱を帯びたのかを理解するためには、はるかに広い視野が必要である。ここで考えてみたいのは、1950年代の世界の政治地図と生活者のリアリティとを結ぼうとした、文化的な「運動体」についてである。ここから「戦後空間」のひとつのかたちが浮かび上がると考えた。

▶︎文学と建築/東と西

シンポの組み立ては以下のとおり。講演1──鳥羽耕史(早稲田大学文学学術院)「文化運動のなかの民衆と伝統」

講演2──ケン・タダシ・オオシマ(ワシントン大学日本研究プログラム)「日米の建築的交流:『民衆』と『伝統』をめぐる文脈の輻輳」

コメント──日埜直彦(建築家)

鳥羽耕史は安部公房研究で知られる文学研究者である。しかし、安部が勅使河原宏らと主導した東京南部の工場労働者たちの文化サークル運動(下丸子文化集団)をはじめ、文芸から絵画、写真、映画などの分野を横断する「文化運動」の拡がりを捉えなければ、50年代の熱を理解したことにはならない。鳥羽の講演では、著書『1950年代──「記録」の時代』(河出書房新社、2010)の内容に加え、文化運動と「伝統」の交点が、魅力的な映像資料とともに提示された。

それら文化運動の指導者が海の向こうにソヴィエトや中国、あるいは世界の旧植民地諸国の独立を見ていたのに対して、モダニストの背中にはアメリカがあった。戦後建築家たちの日米交流史を探求するケン・タダシ・オオシマの講演で示唆された視角は、ロックフェラーやフルブライトが支援した、強いアメリカの下での国際理解の促進を掲げる文化政策と、これに沿って動いた知識人たちの別様の"運動"である。その担い手としての日本とアメリカのモダニストたちの文化交流をひもとき、彼らの美しい写真を提示しながら、オオシマは彼らの往来が「伝統」「近代」「建築」の理解を多数化していったことに注意を喚起した。

▶︎〈記録〉の時代──民衆と伝統(鳥羽講演)

鳥羽の紹介した文化運動の一端をみよう。サークル詩の運動には、工場労働者の運動(下丸子文化集団ほか)、朝鮮戦争反対運動(われらの詩の会ほか)、在日朝鮮人の運動(ヂンダレほか)などがあった。あるいは生活記録運動が学校から社会へと波及した。労働者や農民の生活、広島の原爆、反戦、民族差別、男女平等、開発と村の消滅といった主題をめぐるさまざまなドキュメンタリーの運動は、さらにルポルタージュ絵画、連環画、幻灯、記録映画などへ広がった。これらの運動では、記録と介入とが社会の変革に直結すると考えられていた。これら文化運動と「伝統」との交差は、歴史学者石母田正らの「国民的歴史学運動」の文脈ともかかわる。その象徴的な成果に、記録映画と幻灯の『月の輪古墳』(1953)がある。岡山県勝田郡飯岡村(当時)の人々は世代をこえて古墳の発掘にかかわり、自ら村の歴史の創出に立ち会うのだが、それは歴史家や考古学者にとっては自ら民衆の「代理人」となることで歴史の主体と歴史を書く主体とを一致させることであり、作家や映画監督にとっては自身の主体的方法を再構築することだった。こうした運動の数々によって、日本史の最初のページは建国神話から泥まみれの民衆(先史時代の人々)に置き換えられる。岡本太郎がその「四次元との対話 縄文土器論」において、日本文化を弥生的洗練に固定せず、むしろ多義的な「混血性」に見よと議論の地平をズラシたのは1952年で、白井晟一が韮山の江川邸を標本に「縄文的なもの」を打ち出す4年前のことだ。

これら運動は、乱暴にいえば左翼的なものであった。背景にはソヴィエトや新しい中国との関係下での日本共産党の動揺と「大衆」化路線があり、他方にはアメリカの日本占領政策の右傾化(いわゆる「逆コース」)があった。ソヴィエトは日本共産党にアメリカ植民地主義に対する「民族」独立闘争を求め、共産圏では社会主義リアリズムという「伝統」の復権があり、東南アジア、南アジア、南米、アフリカの旧植民地で「民族」独立が相次いだ。アメリカは日本を共産化の防波堤とみなし、レッドパージと旧体制エリートの復活が進んだ。これらはすべて1950年代における「冷戦」の激化にかかわる。1950年は「朝鮮戦争」勃発の年である。

▶︎日米の〈交流〉──モダンの多数化(オオシマ講演)

オオシマは、まずアメリカ文化情報誌として人気を博した『リーダーズ・ダイジェスト』と、アントニン・レーモンド(建築)とイサム・ノグチ(彫刻・造園)の手になる同社東京社屋(1949)のモダニズムに触れた。ロックフェラー財団が松本重治らとともに設立した国際文化会館(1955)は、前川國男・吉村順三・坂倉準三ら日本人モダニストらが設計した。そしてフルブライト奨学金はその運用が1951年にはじまり、多数の日米交流を実現してきた。オオシマは初期のアメリカ人フルブライト奨学生3名、ノーマン・カーヴァー(1928-/滞日1953-55)、リチャード・ハーグ(1923-/滞日1952-54)、バーナード・ルドフスキー(1905-88/滞日1958-60)を例示した。カーヴァーは『Form and Space of Japanese Architecture』(日本建築の形と空間、1955)において、モダニスト建築家としての審美眼を示している。この本および54年にMoMAに「Japanese Exhibition House」がつくられるなどのアメリカの日本趣味ブームが、日本人建築家に別様の伝統理解の模索を促したことが、伝統論のひとつの火種となった。ランドスケープ・アーキテクトのハーグは、山々と農地、働く人々と民家を精力的に写真におさめ、のちにはエコロジカルな視点を切り開いた。カーヴァーものちに世界のヴァナキュラーな集落・都市へと関心を拡げている。ルドフスキーは文化人類学者のように日本人の生活を精緻なスケッチに残し、『Architecture without Architects』(1964)はもちろん、『Japan, Book Design Yesterday』(1962)、『The Kimono Mind』(1965)などの著作を生んだ。

1960年に東京で開かれた世界デザイン会議にあわせ、伊藤ていじは『Nature and Thought in Japanese Design』と題する美しい海外向けのパンフレットをつくった。伊藤は1963年9月から65年12月にかけてシアトルのワシントン大学に客員教授として招かれるが、その講義の準備が「日本の都市空間」(『建築文化』1963年12月号)となり、この講義を契機にオレゴン大学の金沢調査(1965)が行なわれた。これが67年頃からのデザインサーヴェイブームの端緒となったことはいうまでもない。

ハーバード大でのハーグの師でもあったワルター・グロピウスもまた1954年に来日し、民主主義社会の建築家の役割は、自由に秩序を与えることだと教えた。これより前にフルブライト奨学生として渡米していた芦原義信は1953年にハーバードで修士号を取得しており、のちに『隠れた秩序──21世紀の都市に向って』(中央公論社、1986/The Hidden Order: Tokyo Through the Twentieth Century, 1989)を上梓する。

▶︎ふたたび運動体について

以上のように、鳥羽とオオシマの講演は、互いに重なることのない場所を占めるかにみえる。モダニスト建築家は民衆と一体化する文化運動の実践にはほとんど関係せず、逆に文芸から映画さらには歴史学・考古学にわたる文化運動は基本的にアメリカに対抗するものであったのだから。たしかに文化運動の主導者たちは、労働者や農民の生活に入り込み、彼らの自発的な記録・創作活動を促し、革命のエネルギーを醸成しようとした。しかしながら作家たちにとってそれは新しい創作方法としてのリアリズムの探求の場でもあって、党の方針を脱却しようとする新しい左派だけでなく、アバンギャルド(シュルレアリスト)たちとの関係にも深いものがあった。

逆に、建築分野にも民衆との一体化をめざす運動がなかったわけではない。1947年に発足した大同団結型の運動体、新日本建築家集団(NAU)は、1945年末に設立されていた新日本文学会と同じく民衆との接続を目指していたはずだが、上層部が共産党系であったためか50年のコミンフォルム批判で指導体制がぐらつき、やがて瓦解してしまう。しかし、それは多数の小さな運動体がより実践的な活動を模索する段階の始まりでもあった。 たとえば農村建築研究会はNAU農村部会(1949年発足)に端を発し、50年には新日本文学会を会場に最初の総会を開いている。彼らは農村の集落・家屋調査と生活改善運動を農民とともに展開したが、吉武泰水、浜口隆一、今和次郎、竹内芳太郎、西山夘三、浦良一、大河直躬、といった錚々たる人々が参加していたという。また、川添登、平良敬一、宮内嘉久らが新建築編集部を拠点に仕掛けようとした「運動」とは、こうした左派的な運動と、モダニスト建築家たちの設計実践とを接続することだった可能性がある★1。私たちがまだ知らぬ「運動体」である。

要するに、このダイアグラムは今後大いに検証の余地がある。

▶︎反復される構図(日埜コメント)

もうひとつの論点は、日埜直彦のコメントにおいて示された、より長期にわたる通奏低音的な反復性である。日埜の見立てでは、1920年代に佐野利器ら構造派・社会政策派(すなわちテクノクラート路線)に対抗する位置を分離派の人々が選んだように、伝統論争では丹下健三的テクノクラートの貴族的造形主義(弥生)に対して原初的な民衆のエネルギー(縄文)が対置された。1974年の『日本近代建築史再考──虚構の崩壊』(新建築社)では、明治維新から1960年代までの「官の系譜」に対して在野の建築家や大工などの「民の系譜」の復権が主張され、同じ頃にゼネコン設計部や組織設計が大規模化・複雑化する建築生産の設計をおおむね手中にすると、アトリエ型の建築家たちは都市から「撤退」して、要するに国家や公共性にかわる新たな根拠地をそれぞれの方法で探してゆく発散的な展開を招いた。さらに、(日埜によれば)この状況にあらためて垂直軸を立てようとした磯崎新の「大文字の建築」と、それに対抗する多木浩二の「生きられた家」など、この構図は反復的に自身を生成しつづける。批評的・美術的な建築の成立のさせ方への対置として「みんなの家」(2011-)が現われたように。以上が日埜の見方であるが、彼は「国家という虚構」の崩壊(1970年頃)を、とりわけ歴史の転換点として強調した。建築家の立場に確からしさを与えてくれる虚構が消える瞬間。これがとめどない発散の背景にあった。現在もまたその延長上にある。このような反復の構図を意識したうえで、「戦後空間」はどのように特徴づけられるのか。

★1──インタビュー「平良敬一[1926-]運動の媒体としてのジャーナリズム」(建築と戦後70年【01】)

https://medium.com/kenchikutouron/平良敬一-1926-運動の媒体としてのジャーナリズム-8060d2aaa185

- [基調]冷戦の地図と運動の地図──議論のフレームワーク

- [討議]建築と文学、日本とアメリカ──1950年代の呼応関係/1950年代の日本文学における伝統

- [討議]地政学としての戦後空間/「戦後空間」の萌芽としての表現と方法