移動する記録と記憶

──デザイン/アーカイブ/エスノグラフィー

──デザイン/アーカイブ/エスノグラフィー

3 共感が届かなくなる事態を超えるには

──『コミュニティ・アーカイブをつくろう』では、出来事の記録の次に、継承のためのプラットフォームづくりが重要であると述べられています。一方、竣工後に設計者の意図を離れて、市民に長く活用されることが求められる公共施設では「共感」のあり方がしばしば言及されます。記録や記憶の継承を考える際に「共感」という側面が重要ではないかと思います。

設計と利用の切断を見直す

水野──「共感」とはいい言葉です。しかし、移動前提社会における新しい空間や製品、サービスをつくるときに、「共感が届かなくなる」という事態が想定できます。一昨年、Pokémon GOのユーザーによって公園の使い方が大きく変わったことも、多くの建築家、公園管理者、従来の公園利用者からしたら共感できない状態だったのではないかと思います。複雑な情報環境と物理環境の組み合わせの問題がまずひとつ。そのうえで、異なる文化的背景を持つ人が多数入り込み、多様な解釈が生まれる問題がもうひとつ。例えばこの2つの問題に対して、共感中心設計の有効射程距離や角度をいかに伸ばせるかが、少し気になっています。

松本──それは、デザインという営為が、偶然というものを嫌っているということですか?

水野──従来型の設計者の責任や役割が問題の所在を明確にしたうえで、今までよりも良い状況になる何かを提案し実装することだとすると、設計者の「こうなってほしい」や「こうあるべきだ」が多分に盛り込まれがちです。ところが問題の所在が曖昧で、設計時には予想もしていない問題が納品後に発生する事態が起きているわけですよね。もしかしたら、「納品」という、設計と利用を切断する契約自体が間違いなのかもしれないです。

松本──そうですよね。

水野──日常的実践として発生する「新しい利用」に対応し続けることが求められるということです。最終的に設計者がいなくなっても、利用者自身が設計者としてその場を運用し改善できる状況に変えていくことも含めたメタ・デザインに大きく踏み込む必要があるかもしれないですね。『コミュニティ・アーカイブをつくろう』で言われている「継承」に関する議論と、ほとんど変わらないと思いますが。

改変可能性を担保した評価軸

松本──欧米のあるアーカイブをつくるとき、そこに人類学者がメンバーとして参画した事例を、科学技術社会論(STS)のアプローチから分析していた論文があります★7。人類学者はデザインのあとに注目し、デザインの意図からはずれた事象やエピソードを記録に残していく。それがアーカイブづくりにフィードバックされ、プロジェクトのリソースとなり、推進力に変わっていく。エスノグラフィーを書くという営為とデザイン的な営為が、連続的なものになりえるケースもあるということを、この論文は示しています。

もちろん、デザインとエスノグラフィーの制作が接続する場合もありますが、そうでない場合もあります。いずれにせよ、人類学者のあり方や役割、また人類学が蓄積してきた成果や課題が、現実とどのように関わり合うことができるのか、そこが問われているということはあるでしょう。

水野──従来のデザイン教育だと、一般市民にハックされたり修繕されたもの、すなわち対象に自分の作家性が乗り移っていないものはデザインの失敗だと認識させるでしょうね。テプラがベタベタ貼ってあるコーヒーメーカーとか。そこで僕はむしろ「自分とコラボしてくれた」とおおらかな気持ちで解釈したうえで、「私のデザインにさらなる余白をどうつくるか」を考えるほうが健全だと思うわけです。唯一無二の「完成形」ではなく、改変可能性を担保した「完成系」とでも言えるものですね。

また、人間は永遠なるものに価値を見いだす傾向がありますが、技術が加速して商業主義的な工業製品が大量に出回った結果、あらゆるものの耐用年数が下がっているわけです。もはや永久的なものはつくれない。そうであれば、パルテノン神殿型の「永続するものこそ良い」ではなく、伊勢神宮型の「引き継がれるものこそ良い」と考え方を切り替えることも必要かもしれません。

多元的なプラットフォーム

水野──ただ危険かなと思うのは、現在人気の一般市民参加型のデジタルアーカイブとしてのソーシャルメディアは民間企業が運営するものであり、情報が無償で保管、交換、提供されているということは、裏側で何かマネタイズする仕組みがあるということです。Google Cultural Instituteも、公的なEuropeana Collectionとは異なる。一営利企業がやっている限りにおいては、そのアーカイブを利活用するということは気をつけないといけないな、という気持ちはあります。

松本──とはいえ、プラットフォームを自前でつくったとしても、それが利用しづらいと、公的な価値が目減りしてしまいます。このジレンマはずっとつきまとっていくのでしょう。

水野──一部の情報は無償でオンライン上に垂れ流され、一部の情報はオンライン上で会員だけが有償で読める。一部の情報は複製不可能の物質だが無償閲覧可能であるが、一部の情報は出版物などとして有償で誰でも物理的に入手可能である。アーカイブに無償/有償、情報/物理、複製可能/不可能、個人/民間・NPO/公的機関、などの軸が対立せずお互いを補完しあうような生態系ができるといいですね。

受動的で能動的な「読む」という行為

──松本さんは、以前に「時間的・空間的な隔たりに対して、イメージはどのように働くのか」という問いを一貫して扱っていると書かれています★8。この設問は、移動前提社会において共感が届かなくなる事態に対し、ある種の示唆を与えてくれるのではないかと思います。2017年に行なわれたAHA!プロジェクトでは、展示や冊子、現地でのツアーなどを通して、複数の記録の示し方をされていますが、こうした問題意識にはどのような背景があるのでしょうか?

松本──例えば、戦争の記憶をどう継承するかという問題は、全世界的な課題としてありますよね。例えば、1945年の東京大空襲については、戦後しばらくは一体何が起きたのかを明らかにできない状況でした(今も、全容が明らかになったとは言いがたい状況です)。後年になって、アメリカ公文書館にあった、アメリカ軍が作成した空襲の作戦任務報告書を読むことが可能になった。アメリカが残した記録を通して、東京で当時何が起こったのかを俯瞰的に知ることがようやくできたんです。戦後25年を経て「東京空襲を記録する会」のような活動が全国的に広がり、個々の空襲体験が意味づけられていきました。それがちょうど大阪万博の頃です。1970年頃の「市井の人々の記録」にまつわる、こうしたアンビバレントな状況が非常に興味深いです。他者の視点によって残された記録の存在によって、自身の記憶をたどることができるようになる。記録を読むという、受動的であり能動的である行為を、共感が届かない問題に対するひとつの手がかりにしています。

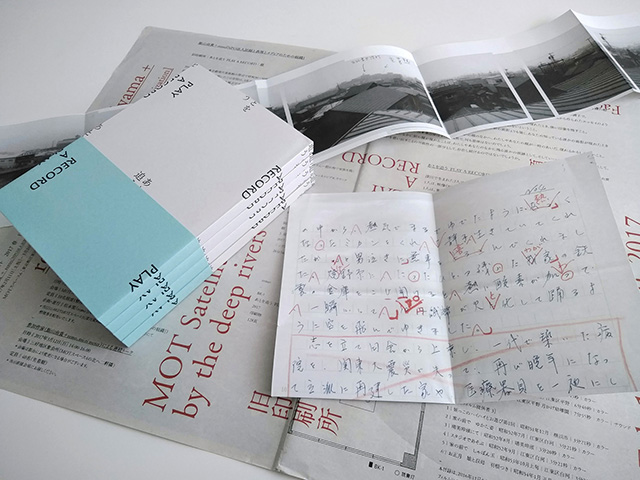

- 『あとを追う PLAY A RECORD』と、インスタレーションのためのハンドアウト。AHA!が制作した聞き書き集『あとを追う』、および、飯山由貴氏とのインスタレーション《旧印刷所|あとを追う PLAY A RECORD|顔》のためのハンドアウト。デザインはともに尾中俊介氏(Calamari Inc.)。

- 読み歩き「あの日の"あとを追う"─記録すること、残すこと─」。2017年3月11日、『あとを追う』に収録された2人の語りにまつわる場所をめぐりながら、東京都現代美術館周辺を歩いた。

[撮影=有佐祐樹]

もうひとつ思い起こすのは、ラオスに仕事で出張に行った友人が、「もしかしてラオスのこの雰囲気は、昭和30年代ごろの戦後日本の雰囲気だったのかもしれない」と言っていたことです。それは「共感」ではないんですよね。一度完全に関係性が切れたうえで、その隔たりのなかに想像が入ってきている。それがイメージの働きだと思うんです。共感が届かなくても、その届かない状況から出発する可能性は残されていると思います。もちろん、そこには、危うさも同居していますが。

水野──今の話を伺うと、デザインにも「想像力の補完」としてアーカイブを使うということが重要ではないかと思います。問題を発見すること。それに対してありうる改善策を提案すること。それが良いか悪いか評価すること。これらは、誰にでも生得的に備わっている能力であるはずです。ここに自分のなかに足りない情報を足す、すなわち「意味を補完する」こと。そこをアーカイブが支援できると面白いですね。アーカイブが人間の想像力の補完作業を促進し、生成的に作用する。

例えば、Near Future Laboratoryでは、「未来はこうなるかもしれない」と想定し、IoT時代のIKEAカタログなどを作成しています。アーカイブとは、このように未来志向にもなりうるかもしれない。過去だけではなく、未来に向けたアーカイブがあれば、人間の想像力を補完する優れたツールになると思います。

大橋──映像民族誌の研究者であるサラ・ピンク(Sarah Pink)は、映像を過去の時間や場所に戻るために使うのではなく、いかなるときも新しい知を生み出すために使うべきだと宣言しています。例えば、家庭環境のなかで電気やガスなど目に見えないエネルギーの利用状況を、映像によって明らかにすることを試みています。エスノグラファーがその場にビデオカメラを持ち込んで、調査対象者に日頃どうやって家事をしているのかを再現をしながら語ってもらう「ビデオ・ツアー」と呼ばれる方法を実施しました。そのプロセスで、対象者は、日々意識することなく行なっている自分の行為を省みて、エスノグラファーとともに家事についての新しい解釈を生み出します。一つひとつの日常的な動作や感覚を一緒に確認しながら、その意味を考えるのです。映像を過去の出来事の客観的な証拠として使うこともできますが、映像を使うことでエスノグラファーと調査対象者が協働してさまざまな解釈を生み出し、みんなで議論して新しい知識をつくりだすという意味で、彼女は「Play Video Forward」という言い方をしています。彼女が書いた教科書『Doing Visual Ethnography』(Sage Publications、第3版、2013)は私の研究のバイブルです。

註

★7──Claire Waterton "Experimenting with the Archive: STS-ers As Analysts and Co-constructors of Databases and Other Archival Forms." Science, Technology & Human Values 35, pp.645-76

★8──松本篤「「隔たりを往き来する "Walk" by the deep rivers.」(artscape、2018)

- ユーザー自身がつくること

- 場所と生活を記録する方法

- 共感が届かなくなる事態を超えるには

- 移動する「ホーム」のかたち