建築の民族誌、その行為=経験としてのドローイング

インフォ・グラフィクス? アクター・ネットワーク? ドローイング?

編集──今日はよろしくお願いします。まずは貝島さんから、イントロダクションとして、今回のヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展(総合ディレクター:イボンヌ・ファレル+シェリー・マクナマラへ[Grafton Architects、ドイツ])日本館のキュレーションの趣旨についてお伺いしたいと思います。

貝島桃代──はい。今回の日本館は「建築の民族誌(Architectural Ethnography)」というタイトルで構成しました。 私たちが「メイド・イン・トーキョー」を始めてから現在に至るまでの約20年間をふりかえり、その間に取り組まれてきた建築と暮らしに関する研究やプロジェクトで制作されたドローイングのリサーチを行ないました。

この20年間、さまざまな建築家が自身の都市や身のまわりの記述方法として「メイド・イン・トーキョー」を参考にしてくれたり、あるいは独自に行なってきたプロジェクトが対象です。そのリサーチを通じて「メイド・イン・トーキョー」以後の建築や都市への関心の変化や社会的変動の軌跡を辿れるのではないかと考えたからです。

展覧会の準備にあたっては、まず事例を200作品ほど集めて整理し、最終的に42作品に絞りました。そのうえで、建築とドローイングをつなぐ英語の前置詞「Drawing "of" Architecture:建築のドローイング」「Drawing "for" Architecture:建築のためのドローイング」「Drawing "among" Architecture:建築のあいだのドローイング」そして「Drawing "around" Architecture:建築のまわりのドローイング」の4つのカテゴリーに分類することで、全体が緩やかにつながる展示構成を採用しています。

会場内では最初に建築それ自体を対象化したドローイングが多く登場し、しだいに建築と周辺環境との繋がりを示した地形のドローイングやアクター・ネットワーク図が出てくるように、各作品を配置しました。

通常の日本館展示では日本人作家のみが参加する場合が多いですが、今回は約10作品が国内の方々によるもので、それ以外は海外の作家の作品となっているのも特徴です。自由主義経済活動の共産・社会主義国への流入、農村部の都市化、難民問題など、社会的・政治的変動を捉えたドローイングも多くあり、国内作品では東日本大震災や環境問題に関する作品があります。それから現代美術の作家によるドローイングも入れることで、いわゆる建築ドローイングとは違った表現の広がりを提示しました。

地上階のピロティには屋台広場を設けています。屋台はヴェネチアのポーターが使っているカレッロと呼ばれる大八車をカスタマイズしてつくったもので、カウンター型、書架型、ベンチ型などがあります。またここは展覧会を観た来場者自身にA4用紙にドローイングを描いてもらう場としており、屋台では展示に関する書籍やビデオの閲覧、今後はドローイングについてのディスカッションやワークショップも行なう予定です。

編集──今回の総合テーマ「フリースペース」はどのように意識されましたか。

貝島──各館の「フリースペース」についての解釈はさまざまでしたが、私たちはドローイングそのものが「フリースペース」であることを提案しました。

そこにはいくつかの意味があります。ひとつはドローイングの調査対象空間がフリースペースとして実践されているという、対象そのものをフリースペースとして捉える考え。もうひとつは、多くのドローイングには、建築の設計のような、発注者と請負者の関係はなく、作家が自身の考えを表明するものになっているという考えです。もちろん調査には現実を写しとるということもありますが、描き手がいることによって、構造的にはフィクショナルな要素が含まれます。そこにある種の自由さを見出せるのではないかと考えています。例えば、われわれが行なった「メイド・イン・トーキョー」は東京特有の建築がもっている自由な建築のあり方という、「フリースペース」の記録としての側面をもっていると同時に、われわれが調査としてまとめたことによって生まれた物語という創造性もあるわけです。

編集──ありがとうございます。青井さんは今回の日本館の出展者として、どのようなご意見をお持ちですか。加えて歴史家・批評家として今回のコンセプトをどのように読み解けるかということについても伺わせてください。

青井哲人──経緯をざっと説明しながら、そういった話に展開できたらと思います。私たちのプロジェクトは2016年に始まったもので、建築家の芳賀沼整さんたちが立ち上げたNPO(NPO法人福島住まい・まちづくりネットワーク)を主体として、福島県の助成を得て、原発事故避難と生活再建・地域再建にかかわる地図集をつくっています。いろいろな分野の専門家数人と学生たちとのチームですが、僕は監修の役割です(調査・取材もやります)。最初の『福島アトラス01:原発事故避難12市町村の復興を考えるための地図集』は昨年春(2017年3月)に出まして、そのとき次は2018年春に『同02』『同03』の2つをつくろう、その後も数年続けようと決意して、2年目が本格的に動き出した。そしたら貝島さんから、ヴェネチアに出せないかという相談があったんです。

先ほど貝島さんから、200ほどの事例から42作品を選出したというお話がありましたが、打診の時点で目に見えるモノがない、というのは私たちだけだったと思います。実際、展示計画の進展を聞きながら制作を進めていました。最後はぎりぎり、日本館の設営作業に向かう貝島さんのカバンに入ったという感じで。出展にあたっては、タイトルを「LIVING along the LINES──福島アトラス」、出展者を青井哲人、NPO法人福島住まい・まちづくりネットワーク、福島アトラス制作チーム、としました。

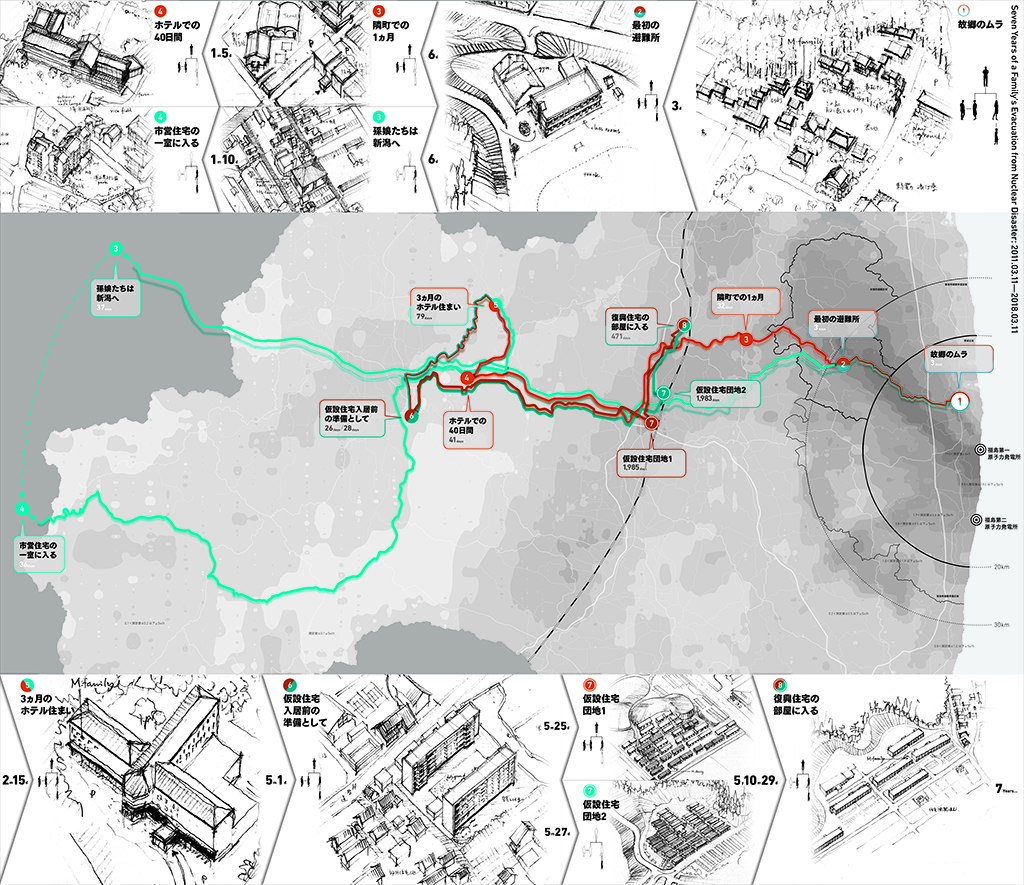

(提供=青井哲人、NPO法人福島住まい・まちづくりネットワーク、福島アトラス制作チーム)[クリックして拡大]

編集──そうだったのですね。

青井──ええ。それがほかの出展作品と違うところです。そういうわけで、『02』『03』の制作過程では、たまたま貝島さんと議論を交わしてきました。その意味で、私たちのケースは、キュレーターチームが何を求めたかを知るのにもよい事例になるかもしれません。

みなさんご存知のとおり、地震・津波に加えて巨大な原発事故のためにたいへんな数の方々が避難を強いられました。実際の汚染状況と、避難指示区域の変遷があって、そのうえに住民の避難、社会的機能の再配置、除染作業や復興関係事業などが展開し、動いてきました。急ごしらえながら、その全体を俯瞰して地図集にまとめたのが『01』です。『02』では住民の避難の集積としての「避難社会」とこれを支えた広い意味での「住まい」を捉えることを試み、『03』ではひとつの自治体に対象をしぼって「3.10」(震災前夜)まで維持されてきた地域社会のアクター・ネットワークを描き出しています。粗っぽい言い方になりますが、地元から引き剥がされた移動の線をよく把握し、その潜在的な動きの可能性をどうやって地元へつなげ、どれくらいの規模の社会を再生すれば、それは持続可能なものになりうるのか。こんなふうに解くべき問題を立て直すことが建築的知性としては重要なはずで、『02』『03』はそのための不可欠の資料集とすることを意図しています。ヴェネチアで展示されたのは『02』と『03』の一部です。

『02』のもとにしたデータは、以前から芳賀沼さんたちが集めてきた避難家族への膨大なインタビューから、約200家族を抜き出したものです。避難者は、最初の仮設住宅に入るまでの5カ月間で6〜8回の移動を強いられるのが平均的です。その間に、仕事や学校の関係、あるいは世代間の意向の違いなどのため、家族が分かれたり、合流したりということもある。仮設住宅に入居した後も、別の仮設に移る人、よその都市に定着先を見つける人、そして地元に帰る決断をする人、あるいは復興住宅に入居する人など、分岐していきます。ですから、その移動の線分をすべて地図上に重ねあわせると、わずか200家族でもかなりの錯綜が現われます。原発事故とその処理のための政策という巨大な背景のもとで、自治体や家族のなかの葛藤が顕在化して、分岐と錯綜になって現われる。最初に考えたのはこれをインフォ・グラフィックスとして図化することで、これは冊子の表紙などに入れました。

それとは別に、1家族だけを取り上げて、その家族の現在までの移動経路と全11カ所の「住まい」を追跡して描いたものを、裏表紙の見返しに入れました。これは地元集落の農家、体育館、公民館、旅館やホテル、公営住宅の空室、仮設住宅団地、公営住宅......といった建物とその周辺環境を一つひとつ追体験的に訪ね、現場で描いた鉛筆のラフなドローイングで示し、移動経路を示す地図と組み合わせたものでした。展示に採用されたのは、さきほどお話したグラフィックスではなく、こちらのドローイングのほうでした。

編集──インフォ・グラフィックスと、ハンド・ドローイング。

青井──そうですね。私たちのチームでは『01』からずっとインフォ・グラフィックスを基本線として進めきました。それはデータからグラフィックへの論理的な翻訳といったことですね。個別の地域や家族がはらむ葛藤を含む個別の事情を一つひとつ扱うことは大切なことだけれども、それをやり始めてしまうと全貌をクールに可視化することができません。全体の構造や動きが把握できてはじめて見えてくること、あるいは構想できる介入の方法があるはずで、それを重視してきたわけです。それは芳賀沼さんと私の一致した方針でしたし、デザイナーの中野豪雄さんはインフォ・グラフィックスの旗手です。しかし、だからこそ、今回は貝島さんとやりとりしながら、ドローイングによって個別性にアプローチすることもできてよかったなと思っています。簡単にいえばそれぞれの特性を考えるきっかけになりました。

続く『同 03』では、ひとつの自治体の地形を立体的に描き、そこに展開している人間、植生、水資源、動植物などからなる生態系を再現する環境世界マップを作成しています。これは人間が地形や生態に取り付いて生きる条件を構築してきた、その拡がりとしてのテリトリー(territory/territorio)を描いたものであるともいえます。貝島さんたちも取り組んでいる地域社会のアクター・ネットワークと基本的に同じです。これはランドスケープの篠沢健太さんが中心になり、イラストレーターの野口理沙子・一瀬健人のお2人も調査に同行して、緊密に意図の共有を図りながら描いたものです。こちらは迷うことなく最初から手書きのドローイングでいくことにしていました。これはA1サイズのマップのかたちになり、ヴェネチアでも大きく展示してもらいました。

(提供=青井哲人、NPO法人福島住まい・まちづくりネットワーク、福島アトラス制作チーム)[クリックして拡大]

編集──ありがとうございます。貝島さんは「LIVING along the LINES──福島アトラス」をどのように評価されていますか。

貝島──放射線は目には見えないけれども人々の生活を大きく変化させうるものであり、なおかつ現代日本が抱えている大きな問題でもあります。その意味で、とても描きにくい対象物を扱ったプロジェクトだと思います。私も福島の南相馬市小高区の復興プロジェクトに関わった経験があり、福島の問題は取り上げたいと考えていました。

青井さんたちの展示の特徴は、インテリアと福島全体という異なるスケールを同時に扱っていることです。スケール感は建築に軸足を置こうとしたときに重要になる概念であり、それを体験的に示すことが、建築の最後の役割のひとつになるだろうと思います。

さきほどインフォグラフィクスとドローイングの差異の話がありましたが、私も42作品の選出にあたり、インフォグラフィクスのような抽象度の高い表現によって建築の姿が見えなくなってしまっている事例は外すことにしました。例えばビッグデータを活用して地図化する試みのように、自身のテリトリーとしては把握できないほど大きなスケールを扱っている作品などです。

ただし、大きなスケールを扱った作品のなかでも地形と建築の関係を扱ったドローイングはいくつか残しています。最後のセクションでいくつか見せている、Éva Le Roi《Coupe!(切る!)》(フランス、2008)や、Urban Risk Lab/MIT+平岡研究室/宮城大学+MISTI Japan/MIT+Reischauer Institute/Harvard University《Sanriku Project 2013》のように、地球全体からある断面を切り取った作品がこれに該当します。というのも、大地のプレートは地球規模で連続しているため、地球的規模の大きな広がりと建築との関連性が担保されていると思ったからです。

編集──お2人からアクター・ネットワーク・セオリーの話題が出ましたが、それとインフォグラフィクスやビッグデータとの間にはどのような差異があると考えられますか。一見すると両者はいずれも物と情報の関係の抽象的な透明性を志向した表現のように見え、アクター・ネットワーク・セオリーはそれゆえ建築理論としてブレイクダウンすることの難しさにつながっているのではないかと思いますが、ビッグデータにはなく、アクター・ネットワーク・セオリーにはある良さとは、どのようなことだとお考えですか。

貝島──身体的に把握される地図には、その場所で暮らす人間の知識やスキルが紐づいていて、潜在的に空間に蓄積されています。その経験が世代を超えて受け渡されていきます。地図を上から見ているだけでは、そこで暮らす人々の経験をうまく捉えることができないでしょう。その例として、ブルーノ・ラトュールの『科学が作られているとき──人類学的考察』(川崎勝+高田紀代志訳、産業図書、1999)の6章にある植民地時代の地図の話を挙げましょう。ここには3つの地図の使い方が示されており、それぞれ目的が異なります。1つめは、国王によって地図を書くために送り込まれた技師が中国の漁師たちに地形を尋ね、彼らが身体的経験知から砂の上に描いたもの。それは漁師の経験を伝える、コミュニケーションとしての使い方です。2つめは技師がこれら住民からの情報を統合して作成されるもので、地形情報を視覚化すると同時に、国王への報告材料になる。3つめは国王が支配のために使うものです。

私としては、それぞれの地図に目的があることはわかっていますが、これを分けることなく、解くべき問題を多くの人たちのあいだで共有することができつつ、さまざま人が触れられるような中間的なスケールをもつ地図を描くことができないだろうかと考えています。つまり、建築家が職能として窓や家具の詳細図のようなものから都市計画的スケールまで取り扱うような、さまざまなスケールに憑依してしまうような、そういった地図です。

インターネットの普及やグローバル化にともない、この20年のあいだで情報も建築も非常に流れが早くなっています。そのなかで自身の周りを流れていく物事をいかに経験化するかということが重要になってくる。ですが、人間が経験できることには量的限界があるのも事実です。そのなかで、お互いに共感できるレベルの地図が重要になると思います。その地図を、アクターの集合によって見えてくるひとつの世界として描いたものがアクター・ネットワーク図です。そのような地図のあり方や、今回私たちが集めた事例に共通する特徴として、ドローイングそれ自体に主体性が見出せるということがあります。つまり単にツールとして使われているのではなく、描き手や鑑賞者を絵のなかに巻き込んでいくほど自律性をもつドローイングというものがあり、今回はそうした作品を選出しました。

建築家もプロジェクトに際して当事者になったり、客観視する側に立たされたりするわけですが、後者の視点だけでつくられた建築は、どうしても面白くならないのですよね。建築家の復興活動を経済学者の阿部高樹さん(福島大学)は「インサイドアウトサイダー」と説明してくれています。建築にしろドローイングにしろ、当事者として巻き込まれることこそが、われわれの職能としては重要なのではないかと思います。

- インフォ・グラフィクス? アクター・ネットワーク? ドローイング?

- 生きた線、身ぶりの軌跡/42の作品には42の世界観(モンド)がある/対象(real)と画面(fiction)の間に描き手がいる

- 世界の「フリースペース」/「フリー」も「スペース」をドローイングから考える