記念碑を内包する記念碑

──《ノイエ・ヴァッヘ》の空間と意味の変遷

──《ノイエ・ヴァッヘ》の空間と意味の変遷

過去の真のイメージはさっと掠め過ぎてゆく。過去は、それが認識可能となる刹那に一瞬ひらめきもう二度と立ち現れはしない、そうしたイメージとしてしか確保することができない(......)一度逃したらもう二度と取り戻すことのできない過去のイメージとは、自分こそそれを捉えるべき者であることを認識しなかったあらゆる現在とともに、そのつど消え去ろうしているイメージなのだ。(ヴァルター・ベンヤミン)★1

1818年 シンケルの新衛兵所

国内外を問わず、幾度も繰り返し訪れてしまう建築がある。ベルリンの目抜き通りであるウンター・デン・リンデンに面して建つ《ノイエ・ヴァッヘ(新衛兵所)》は、1816年、ドイツの前身であるプロイセン国の時代に、君主であるフリードリッヒ・ヴィルヘルム3世の命を受けた建築家カール・フリードリッヒ・シンケルの設計で建設された(1818年竣工)。その名が示すとおり、衛兵の詰所としてつくられた石造の建物で、建築面積は約625m²(25m四方)と国家施設としては規模が小さく、高さもおよそ12mと周囲の建物に比べて低く抑えられ、隣の建物から並木を挟んで大きく距離をとった状態でポツンと佇んでいる[fig.1]。

- fig.1──カール・フリードリッヒ・シンケル《ノイエ・ヴァッヘ》[撮影=1902]

[引用出典=Martin Steffens, Peter Gossel, Karl Friedrich Schinkel (Tachen America Llc, 2003), p.24]

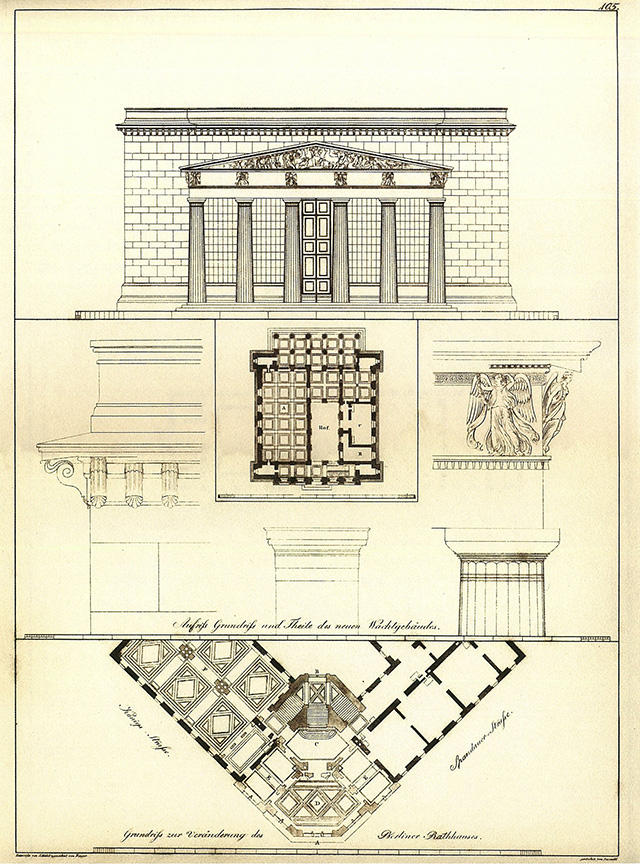

正面には荘重さを強調するドーリア式の列柱が前後に二列並び、その上に戴くエンタブラチュアやペディメントなどの特徴から、ギリシャの神殿建築、なかでもアクロポリスの丘の敷居として建つプロピュライア門を参照していることは容易に理解できる[fig.2]。ただ、その造形を人体の尺度に落とし込んでいるために、列柱の間隔は狭く、奥行は浅く、基壇は上りやすい高さに設定され、市街地に建つ建物として接しやすいものになっている。

古代の建築様式を模したファサードの背後に置かれたボリュームは、四隅に配された塔状の形態を強調しつつ、その内側に詰所として必要とされる機能が収められている。計画当時の図面を見てみると、左右対称が厳密に守られた外観立面に対して、構造に準じる壁面で区切った大小の部屋を配置した、機能性重視の内部平面としてまとめられており、時代の要請に則したシュムメトリア(規律性)が感じられる[fig.3]。

- figs.2,3──カール・フリードリッヒ・シンケル《ノイエ・ヴァッヘ》。正面と計画当時の図面

[引用出典=Martin Steffens, Peter Gossel, Karl Friedrich Schinkel (Tachen America Llc, 2003), pp.26,27]

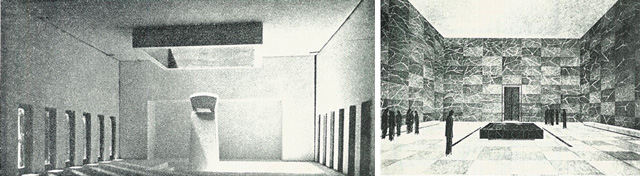

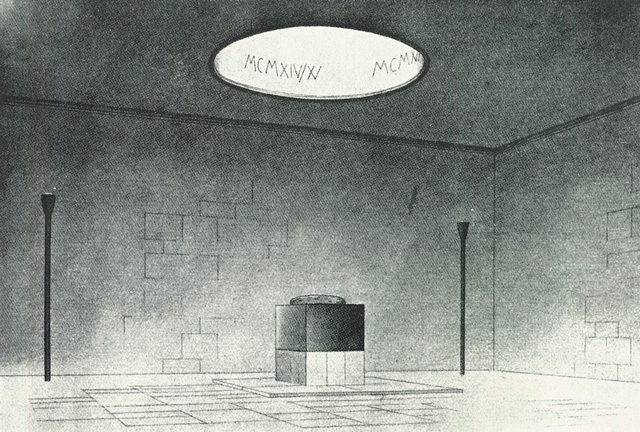

- figs.4-6──1930年に行なわれた設計競技のペーター・ベーレンス案(左)、ミース・ファン・デル・ローエ案(右)、テッセナウ案(下)。

-

fig.7──テッセナウによって改修された《ノイエ・ヴァッヘ》の内観写真

[いずれも引用出典=GerdaWangerin, Gerhard Weiss, Verlag Richard, Heinrich Tessenow: Ein Baumeister 1876-1950. Leben, Lehre, Werk (Bacht GmbH Essen, 1976), pp.244-246]

- figs.8,9──《ヘレラウ祝祭劇場》第1案(左)、第2案(右)

[引用出典=GerdaWangerin, Gerhard Weiss, Verlag Richard, Heinrich Tessenow: Ein Baumeister 1876-1950. Leben, Lehre, Werk (Bacht GmbH Essen, 1976), pp.191-192]

- fig.10──実現した第3案(下)[撮影=筆者]

- fig.11──《ノイエ・ヴァッヘ》の天井に穿たれた丸窓[撮影=筆者]

- fig.12──ハラルド・ハーケ《死せる息子を抱く母親像》(原彫刻はケーテ・コルヴィッツ《ピエタ》)[撮影=筆者]

詰所としての機能を充足させつつ、三方を囲む形で配置された並木の苑と建物本体が、衛兵の交代式の様子を民衆に見せるための舞台装置となって、都市の風景を生み出していた。

王宮建築家として生涯を通じ、大小160以上のプロジェクトを手がけたシンケルは、当時の考古学的な最新情報であり流行でもあった古典建築の要素を的確に用いたうえで、周囲に馴染んだ建築として簡素にまとめあげ、古典的な様式美と機能美と風景美とを合わせた「シンケル流古典主義」の建築を数多く実現させ、プロイセン国における建築様式の礎を築いた。

1931年 テッセナウの戦没者慰霊追悼施設

竣工から1世紀の歳月と幾多の動乱を経て、母体であったプロイセン国はドイツ国となり、近代国家としての歩みを進めていた。かつての国家の衰退とともに衛兵所としての役割を終え、第一次世界大戦期には中央軍事電信電話局が置かれていた建物は、名称と外観のみを残して、その内部を大きく変化させることになる。

1931年、世界経済のつまづきとともに失業者が増加し、全世界規模で薄暗い雲がたちこめつつあるなか、《ノイエ・ヴァッヘ》は「第一次世界大戦に代表される戦没者の慰霊追悼施設」へと姿を変えた。その際に行なわれた設計競技では、当時の建築家たちに多大な影響を与えていたシンケルの建築に対する改修計画ということもあって、日本でも馴染みのあるような建築家らが参加したが、彼らを抑えて勝利したのは、当時ベルリン工科大学の教授職に就いていたハインリヒ・テッセナウの計画案であった。

テッセナウ案は、ハンス・ペルツィヒ案、ペーター・ベーレンス案、ミース・ファン・デル・ローエ案と同様、壁が取り払われて空洞となった《ノイエ・ヴァッヘ》内部に対して慰霊の場を設けているが、直径約4mの天窓(穴)と小さな記念碑、そして2本の松明だけという、ほかの案と比べてもきわめて簡素なものであった[figs.4-7]。

同年代の建築家が「Less is more」と謳うのに対し、「最低の経費は最良の方法である」と呟くテッセナウの設計する建築の特徴は、この簡素さに集約される。彼の代表作である《ヘレラウ祝祭劇場》(1911)でも、そのほかの小さな個人住宅のプロジェクトでも彼の建築表現は一貫していて、簡素なものをより簡潔に見せるための努力を惜しまない。さらにもうひとつの建築的特徴は、《ヘレラウ祝祭劇場》の設計過程に表われている。第1案では古典建築の手法を、第2案では地方の郊外地で見られるような単純な形態を、そして実現案となった第3案では、威厳と牧歌性を併せ持つ建築としてまとめあげられており、テッセナウはシンケルと同様、長く培われてきた建築の歴史と、田園風景との狭間に身をおいていた建築家であったことが読み取れる[figs.8-10]。

テッセナウは、研究室の助手であったアルベルト・シュペーアに次のように話し、教え子の未来に多大な影響を与えた。

いつかは、ものをまったく単純に考える人間があらわれるにちがいない。今日の思考はあまりにも複雑化している。無教養な人間、たとえば農民などだったら、どんなことでももっとずっと単純に解決しているだろう。なぜなら彼らはまだ退廃していないからだ。そして農民だったら、その単純な考えを実行に移す力をもっているだろう。★2

《ノイエ・ヴァッヘ》を彩る古典様式のファサードは、大規模改修によって背後に置かれた記念空間への前門となった。この、門と背後のボリュームという構成は、ローマのパンテオンそのものである。過度な古典表現に陥ることなく、また、表層的な操作に没頭することなく、本質を見抜き、建築の持つ潜在力、そして必然性を読み取り、天井に丸窓を穿った時点で、テッセナウの勝利は決まっていたのかもしれない。勇ましい兵士のための舞台は、記念のための舞台へと姿を変えた[fig.11]。

1936年の国民哀悼の式典では、先の大戦の英雄であるアウグスト・フォン・マッケンゼン陸軍元帥とアドルフ・ヒトラーによって献花が行なわれるなど政治的な利用がされることもあったが、シンケル建築の軸の部分を理解していたテッセナウによる提案は、前世紀の建築に対して最大限の敬意をはらいつつ、その建築的形態や立地条件のもつ潜在力を引き出すことに成功し、訪れる人々を魅了した。

終戦と東西統一 中央追悼施設の拡大されたピエタ像

1945年に、圧倒的な加害者として第二次世界大戦が終結したあとも、ドイツを中心とした動乱が絶えることはなかった。1948年には東西に分裂し、翌年にはドイツ連邦共和国(西ドイツ)とドイツ民主共和国(東ドイツ)が成立。1961年にはベルリン市街を東西に分断する壁が建設される。大戦の罹災から復旧を果たした《ノイエ・ヴァッヘ》は、1969年、かつての石造の記念碑に取って代わり「ファシズムと軍国主義の犠牲者のための永遠の炎」が灯されたガラス製の彫刻作品が部屋の中央に置かれ、建物内には無名兵士一名と強制収容所犠牲者の一名の遺骨が収められ、墓所としての要素が色濃い、東ドイツの国立施設として歩み始めた。

1989年の東西ドイツ統一から4年後の1993年11月14日、国民哀悼の日に合わせて新たに「ドイツ連邦共和国の中央追悼施設」として除幕式を迎えた。建物の輪郭はそのままに、内部の祭壇が取り払われ、代わりに置かれたのがドイツ人彫刻家ケーテ・コルヴィッツによる小さなブロンズ彫刻作品「ピエタ」を拡大複製した《死せる息子を抱く母親像》(制作=ハラルド・ハーケ)であった[fig.12]。

追悼施設としての機能を得てから半世紀以上が経って初めて、これまでの抽象的な造形の記念碑からうって変わって具象的な形態になったことや、「ピエタ」という題材が宗教的な意味合いを帯びていること、加えて、故人である作家の作品を「拡大」し「複製」して置くことなどに対しての反対意見が噴出し、さまざまな議論が生まれた。

しかし、人種や宗教、社会的地位をこえて身近にあるものに目を向け続け、全人類に共通する二つの要素、「死」と「母」を受け入れて生きてきたコルヴィッツの生涯や、この作品に込められている意味、すなわち宗教的な意味合いにもまして、人間として、母親としての悲しみが勝っていることなどを鑑みれば、この彫刻作品が選ばれるのは必然であるかのように思える。また、オリジナルから距離をとった拡大複製にすることで、作家の手の痕跡を和らげ、一個人による強い悲しみの造形から、多くの人が共有可能な悲しみの造形へと転化され、ふいに立ち寄った観光客でさえも悲しみの縁に触れることができるのではないか。

彫刻の空間/建築の空間の共鳴

彫刻にとっての「空間」とは、その周囲に生じるものであり、建築にとっての「空間」とは、つねに何かで満たされているものである。この二者のバランスは重要で、彫刻作品が圧倒的な空間を発生させたときそれを内包する建築は背景に追いやられ、反対に圧倒的な建築空間で満たされたときそこに置かれた彫刻作品は添え物となる。現在見ることのできる《ノイエ・ヴァッヘ》は、時代の節目ごとに生じる読み替えの作業を乗り越えて、建築と彫刻の二者間におけるせめぎ合いが奇跡的な共鳴を起こす「場」となっている。

真の翻訳は透明なものであって、原作を被い隠すことも、その光を遮ることもなく、純粋言語を、それがこの翻訳に固有の媒体(メディウム)によって強められると、それだけいっそう隈なく原作のうえに注ぎこむ。(W・ベンヤミン)★3

時代や政体の変化を経てもなお、二世紀にわたって「掠め過ぎてゆく過去の真のイメージ」を捉え、認識し、形態で表わしてきたこの建築は、時代の四辻に建つ道祖神(denkmal)として、人々の拠りどころとなるべく「芸術に加わるごく一部分の建築=記念碑」(アドルフ・ロース)として、また、出来事を伝える翻訳者としてイマ・ココ(Jetztzeit)に在り続けている。

註

★1──ヴァルター・ベンヤミン『ベンヤミン・コレクション1 近代の意味』(浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、1995)648頁。

★2──アルバート・シュペール『ナチス狂気の内幕──シュペールの回想録』(品田豊治訳、読売新聞社、1970)27頁。

★3──ヴァルター・ベンヤミン『ベンヤミン・コレクション2 エッセイの思想』(浅井健二郎編訳、三宅晶子ほか訳、ちくま学芸文庫、1996)405頁。

参考文献

ヘルマン・G・プント『建築家シンケルとベルリン──19世紀の都市環境の造形』(杉本俊多訳、中央公論美術出版、1985)

ヴィットリオ・M・ラムプニャーニ『現代建築の潮流』(川向正人訳、鹿島出版会、1985)

八束はじめ、小山明『未完の帝国──ナチス・ドイツの建築と都市』(福武書店、1991)

清眞人、高坂純子『ケーテ・コルヴィッツ──死・愛・共苦』(御茶の水書房、2005)

Karl Friedrich Schinkel: The architectural work today, eds. Hillert Ibbeken, Elke Blauert (Edition Axel Menges, 2002)

大室佑介(おおむろ・ゆうすけ)

1981年生まれ。建築家。多摩美術大学大学院美術研究科修了、磯崎新アトリエ勤務を経て大室アトリエ/atelier Íchiku設立。作品=《川崎長太郎の物置小屋 再建計画》(2008-)《私立大室美術館》(2015-)《HAUS-000 百年の小屋(2010)《HAUS-004 桜台:建売住宅》(2015)《HAUS-005 鳥の家》(2016)《HAUS-006 白山町:珈琲店》(2018)