交差する思考──建築・小説・映画・写真

『中山英之|1/1000000000』刊行記念トーク

『中山英之|1/1000000000』刊行記念トーク

自分を外側から眺める視点

長島──これも柴崎さんの小説から抜粋した画像です。今度映画化された『寝ても覚めても』(2010)の冒頭ですね。うしろのほうの席から見えるかな。

- fig.12──柴崎友香『寝ても覚めても』(河出書房新社、2010)p.3

柴崎──じゃあ読みましょうか?

長島──あ、そうしていただけると、みなさんも嬉しいと思います。

柴崎──「この場所の全体が雲の影に入っていた。/厚い雲の下に、街があった。海との境目は埋め立て地に工場が並び、そこから広がる街には建物がびっしりと建っていた。建物の隙間に延びる道路には車が走っていて、あまりにもなめらかに動いているからスローモーションのようだった。その全体が、巨大な雲の影に入っていた。/だけど、街を歩いている人たちにとっては、ただの曇りの日だった。」

- 長島明夫

長島──ありがとうございました。これはけっこう分厚い小説のまさに冒頭部分ですが、主人公が超高層ビルの展望台から下を眺めている。こういう描写は、じつは写真のほうが向いていると思うんです。写真だと1枚撮ればそこにビルからの眺めのすべてがありのまま写っている。けれどもこの最後の一文、「だけど、街を歩いている人たちにとっては、ただの曇りの日だった」、この展開の鮮やかさはやはり写真では表現できない。ここでカットが明快に切り替わって、中山さんの今回の本の表現で言えば、上空レベルから地上レベルにスケールが切り替わる。ですからこれは写真というよりは映画向きの展開ですけれども、でも映画の場合、上のカットと下のカットをつなげると今度は当たり前すぎてしまって、なんの変哲もないシーンになる。あるいは上から下への移動をCGか何かで、無理矢理ワンカットで連続して見せようとすると、今度はその表現が特別に見えすぎて、日常の世界から離れてしまう。ですから柴崎さんの作品は、写真的・映画的と言われがちだと思いますが、こういう文を考えてみると、やはり写真的・映画的でもありつつ、当たり前ですが小説固有の表現なのだなと感じます。

中山──長島さんが言わんとされていることは、僕が今思っていることに近いかもしれません。『1/1000000000』のなかで、バックミンスター・フラー(1895-1983)のマンハッタン・ドーム計画(1960)のことに触れました。有名な、直径3kmの透明のドームでマンハッタンを覆う計画案です。建築は内部にいると外の世界を忘れてしまう作用が強いのだけれど、その周りをさらにドームで覆うと、外側に大きな世界が広がっていることがむしろ実感される。その不思議さを書きました。

- fig.13──『中山英之|1/1000000000』p.25

『寝ても覚めても』では確かこの後、主人公の女性がビルの上から見下ろしているその道を、曇りとしか分かっていないまま歩いていた自分を思い出す。そうやって、さっきまでいた自分を外側から眺めるような書き方をされている。こういう、自分を外側から見るような感覚は、マンハッタン・ドーム計画の話に通じるところがあるように思います。

二十七階分の距離を隔てた場所で、信号待ちをしている人たちがいて、いちばん先頭にいる女の人が、こっちを見上げているように見えた。一時間くらい前、同じ場所にわたしが立っていて、同じようにこのビルを見上げていた。だけど、下から上を見たときには、巨大な壁のような高層ビルの白い壁と黒く反射するガラス窓しか見えなくて、最上階のここに人がいるのはわからなかった。一時間前、そこには、交差点を見上げているわたしを見下ろしている人がいたかもしれない。

(柴崎友香『寝ても覚めても』pp.7-8)

柴崎──『寝ても覚めても』という小説では、俯瞰の視点を入れたかったんです。この後も垂直の視線がけっこう繰り返し出てきます。最後もカメラで言えばすごく引いて、登場人物には見えていないところからの視点で終わる。俯瞰の視点は人間が持ってまだ日が浅い視点ですよね。200年くらい前だと山から見下ろす斜めの視点があるくらいで、なかなか垂直に近い視点はなかったと思うんです。『寝ても覚めても』を書いたのはもう10年ぐらい前ですが、今だとGoogle Earthとかで、自分がいる場所を上から見下ろすという映像的な感覚がもっと一般化していますよね。人間がまだあまり消化できていないような、でも急速に取り入れているような、そういう状況だと思います。『寝ても覚めても』は小説のなかで10年という時間が経つ設定でしたが、そういう俯瞰の視点と、時間がどんどん経っていくことを重ねたかった。マクロ視点みたいなものを見せたくて、ああなったと思います。

- fig.14──『寝ても覚めても』(増補新版、河出文庫、2018)

世界を更新する作品

柴崎──俯瞰の視点の話から離れますが、『1/1000000000』で、自然物と人工物の対比によってスケール感が変わるという話がありますよね。私は須田悦弘さんという美術作家がとても好きなんです。植物のすごく精巧な、本物そっくりの彫刻を木でつくって、それをいろんなところに設置する。それは建築があってこそ成り立つ作品だと思いますが、中山さんの本を読んで、その須田さんの作品のことを思い出しました。

私が最初に須田さんの作品を見たのは、私が大阪で働いていたビルの上にあった美術館でなんです。萬野美術館(2004年閉館)という、国宝もけっこう持っているような日本美術の美術館で、会社のすぐ上のフロアでしたけど、入り口が違って、直通のエレベーターでないと行けない。だから真上では国宝とかがいっぱいあるのに、そのビルで働いている人は興味がないから会社の人もぜんぜん知らないという、ちょっと不思議な構造で。

そこで古美術の作品と現代美術家がコラボするという企画がありました。古い刺繍の着物と伊藤存さんの刺繍の作品を並べるとか、そういう展覧会でしたが、ひとつぜんぜん分からないものがあった。ガラスケースのなかに国宝だか重要文化財だかの竹の花挿しが置いてあるのですが、作品はそれしか見当たらない。でも案内のプレートには、その花挿しの名前と、その下に須田悦弘のなんとかっていう作品名が書いてある。それを友達と見て、「これどこにあるん?」と。でもよく見ると、ガラスケースの隅っこに小さい雑草が生えている。本物にしか見えないのですが、それが作品だったんです。「葉っぱにしか見えへんで」と言いつつ、でもこんな文化財が入っているガラスケースに雑草が生えているわけがないから、「あれやわ」と。それにすごく感動しました。その後、ビルの屋上にある茶室に行くと、茶室の周りに似たような草が生えていて、今度はそれもぜんぶ作品みたいに見えてくる[須田悦弘(多摩美術大学)]。

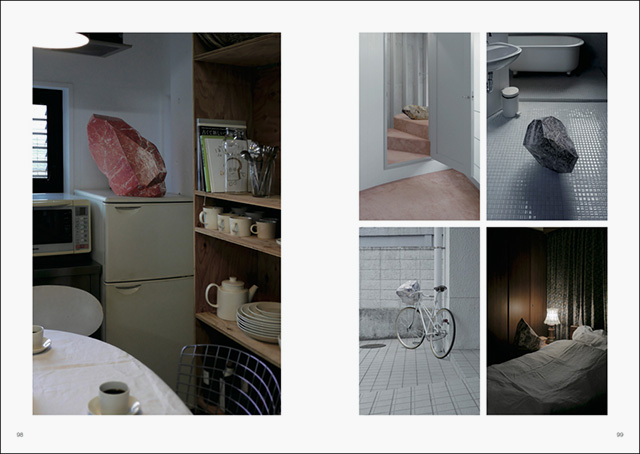

『1/1000000000』でもテーブルの上に紙でつくった石みたいなものを置いたりしていますよね。その石みたいなものも、植物をなぞった彫刻も、ぱっと見、かたちとしてはごくありふれたものです。でもそれを置く場所や、それがほかのものと組み合わされることによって、見え方ががらっと変わる。さっきまで見ていたものには戻れない。そういうことを、自分の小説でもできたらいいなとは思うんです。「何も起こらない日常を描いている」とか、よく言われるのですが、自分でそういうふうには思っていなくて。目の前に普通にあると言われているものが、考え出したらすごく違って見えてくるとか、そういうものを書きたい、自分の小説がそういう存在であればいいなと思っています。中山さんの本を読んで、そんなことを考えました。

- fig.15──中山英之+砂山太一〈かみのいし〉2017年(『中山英之|1/1000000000』pp.98-99)

長島──建築は安定した世界を支えるという宿命が根本にありますが、中山さんの本のなかで繰り返し書かれているのは、同じものであってもその人の認識や経験、その時々の状況によって、その都度違う世界が現れてくることの魅力ですよね。

建築は、とても強い入れ物です。/ある特定の世界に、人間を閉じ込めてしまう入れ物でもある。/でも僕は、そこにいる人々が、我思うたびに世界あり!と思えるような建築がつくりたい。/そういう建築は、感じる私たちのほうから、世界をいつでも新しくつくり変えることができるかもしれないと、大げさかもしれませんが、僕は信じているのです。/この本では、どうすればそんなことができるのかについて、いろいろと考えたことを書いてきました。

(『中山英之|1/1000000000』p.113)

中山──僕も今まで経験していた世界が、何かをきっかけに違った何かに読み替えられていくような、そういう建築をつくりたいとよく思います。建築そのものが強い感動やエモーションを引き起こすというよりは、その存在が風景のなかにあることで、今まで見ていた環境が別のものに組み立て直されるかもしれないというか。それはこの本を書くうえでの大きなテーマでもありました。

- 映画の思考──濱口竜介監督の話

- 小説の空間の成り立ち/部分と全体のあり方

- 自分を外側から眺める視点/世界を更新する作品

- 怒りと疑問/終わりに