交差する思考──建築・小説・映画・写真

『中山英之|1/1000000000』刊行記念トーク

『中山英之|1/1000000000』刊行記念トーク

怒りと疑問

長島──今日のトークの事前に一度だけ、どんな話をしようかメールでやり取りをしたんですよね。そのなかで僕が中山さんと柴崎さんの作品の共通点として、作品の前提に社会への批判意識があるのではないかと言ったら、中山さんがそういう言葉は堅苦しいから「怒り」と言ってみようと。

中山──そうでしたね。あまりそういうふうに受け止められることはないのかもしれませんが、僕は建築について考えることの根底に、怒りがいつもあります。どういうことかと言うと、これはいくつかの場所で話しているので「またその話か」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、最近周りで起きている建築にまつわることで、すごく大きな出来事だと思うのが駅のホームドアなんです。

- fig.16──ホームドア

これまでは電車の年式によってドアの位置がまちまちだったので、ホームドアを設置するのがなかなか難しかった。それがだんだんと車両統一が進み、ついに新宿駅にもほとんどのホームにドアができました。駅員さんの立場になれば、事故は減るしあれほどありがたいものはない。そんなふうに環境をなるべく安全なものにしたり、みんなを暮らしやすくしたりすることは、建築の大事な仕事です。

新宿駅というのは、乗降者数が世界一なんですよね。ついこの前までは、あの金属製の四角い箱が、手すりも何もないただの段差に並んだ人混みのなかに数分おきに突っ込んで来るのが普通の光景だった。乗車率200%の人間が、ベルの合図ひとつでホームの人間と入れ替えを完了し、数十秒でこともなげに走り去っていくと、また同じだけの人数が階段から湧き出してきて整列する。それって、もしかしたら人類史上に残るような、圧倒的な出来事だったのではないかと今になって感じます。人間ってすごいなあと素直に思います。でも、それもホームドアができたらおしまいです。その代わりドアには、人間ってそんなものかとがっかりするような注意書きが貼られる。

これはいったいなんなのでしょう。誰も悪くないんです。こうすれば一歩ずつ世界がよくなるはずだと信じてドアは設計されるのだし、建築家の仕事というのは九割九分そういうものです。でも最後の一分のところで、建築は人を放り出さないといけないのではないか。ドアは人の命を守るものですが、同時に人間の何か大事なものを、すこしずつ殺すのではないか。シンプルな段差と短いベルで、自分たちには十分だ。建築家はときどき、そう言わなければならない瞬間があるのではないか。それを怒りと言ってしまうのが適切なのか分からないですが、柴崎さんの小説を読んでいて、ふと似たようなものを感じることがあります。平凡な日常を愛するとか、等身大で生きていってもよいのだと思えるとか、そういった優しさを読み取ることもできなくはありませんが、どこかで「私たちはこのままでよいのだろうか」と思っているような、静かな怒りのようなものを僕は勝手に読み取ってしまいます。そのことは今日、ぜひご本人にぶつけてみたいと思っていました。

柴崎──はい。怒りって今までインタヴューなんかでも聞かれたことはないので、メールでそれを読んで、「怒りか...」と思っていました。なくはない、あるのはあると思います。今のお話を伺っても、そういう意味での怒りは確かにあるなと思う。でもメールをいただいてから考えていたのは、怒りというよりは疑問のほうが近いのかなと。強く疑問に思うことがあって、それを小説を通して考えたい。

中山さんがおっしゃったように、「何気ない日常」や「穏やかな毎日」ということを私は自分の小説に対してよく言われますが、それを書きたいという気持ちは本当にまったくないですね。そもそも「何気ない日常」というものが存在するとは私には思えない。それは毎日と言ってもぜんぶ違うし同じものはないという意味でもあるのですが、そもそも何気ないとか穏やかなとか思うのは、明日も同じことがあると思い込んでいるからそう思えるだけであって、私にとってはそんなものが存在しないんです。日常と言っているけどそれは本当に日常なの?という。

映画や建築のように実物がかたちとして目に見える表現をうらやましいなと思うのは、物や人の存在感がそこにある。それに対して小説は、それが面白いところでもあり不自由なところでもありますが、すべてが「ないけれどもある」ということにして書いているわけです。しかも文章を書くときに私が想像したものと、その文章を読んだ人がそこから想像するものとは同じではない。読む人が想像するものはその人のなかにしかなくて、それを私は見ることができない。かつそういう曖昧なもののはずなのに、一方で言葉はとても直接的で、イメージに囚われてしまいがちですよね。特に日本語で使う漢字はかたちに意味がある象形文字ですから、例えば女という字をひとつ書いただけで、自動的に髪が長くてスカートを履いているような姿が想像されてしまう。例えばそれが映画だと、ぜんぜんそういうタイプではない女の人でも、ただそこに存在するということができます。でもそれを小説で「ショートカットでパンツスタイルで」というふうに描写すると、今度は「女だけど女っぽくない人」みたいな余計な意味を読み取られてしまうジレンマがある。

人って本当に、実物を見ているようでじつは見ていないんですよね。言葉の上で、「女ってこういうものでしょう」とか、「家族ってこういうものでしょう」とか、あらゆるものに対して大体の先入観で認識している。建築や家と言ったときに想像されるものも、かなり固定されていますよね。そしてその固定されていることに気づかないまま話をしている。だからそのことに対する疑問──じゃあ家ってなんなの?とか、自分が言う家とあの人が言う家とどう違うのかを本当に考えたことあるの?みたいな疑問は、私のなかにすごくあると思います。それは怒りと言えばそうなのかもしれないし、でも疑問という言葉のほうが自分の気持ちには近いかなと思います。なんでそう思っているの?とか、本当にそう思っているの?とか、そういう疑問ですね。

終わりに

長島──そろそろまとめに入らないといけない時間ですが、やはり中山さんも柴崎さんも、社会のなかで当たり前に見えているものの意味を問い直すという点で共通するのだろうと思います。中山さんがおっしゃったホームドアの例もそれに近いかもしれませんが、特に昨今、ものごとの良し悪しが観念的なレベルで断定されがちで、個人の実感みたいなものが働きにくくなっている。表現を通してその個人の実感を活性化させることの重要性は大きい気がします。

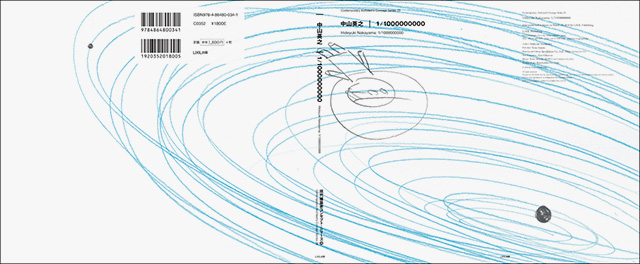

最後にまた『1/1000000000』に戻ると、このタイトルは本の表紙に描かれている月と地球の配置図のスケールに由来するわけですが、月なんてそれこそ月並みなありふれたものですよね。地球との距離は約40万kmですと言われても「なるほど」としか思えない。でもこの本の表紙の左右の袖が開くというすこし特殊なつくりを活かして、そのそれぞれの袖の部分に月と地球を置く。この本で可能な最長の距離で二つの星を位置づけ、それを読者自身の手によって開かせることで、物理的な距離に想像を向けさせる。こういった設計も、現実の世界を実感させる表現のひとつの例になると思います。

- fig.17──『中山英之|1/1000000000』表紙

中山──もうひとつだけ付け加えると、ものごとが「こういうものでしょ」というふうに形式化されてしまうことに対して、「本当にそうなの?」という疑問を発する人が、じつはそうした形式性にいちばん関心を持ってもいる、というのはよくあることですよね。そういう意味で、今日「怒り」と言ったそのことは、切り捨てる存在ではなくて、むしろ強い興味の対象でもあります。怒っているけれども、愛している。建築を考えることは、そのあいだを頭のなかで行ったり来たりすることでもありますが、似た感触を、映画を見たり小説を読んだりしているときに、ふと感じることがある。今日はそんな方々の名前を何人か挙げ、また実際にそのなかの一人とお会いして話すことができて、とても幸福です。

柴崎──私も違うジャンルで違う角度から物をつくられている方と話をするのはすごく面白いです。『窓の観察』以降、建築関係の方とお話ししたり、建築のガイドブックをつくったり、建築周辺のことを考える機会が増えていて、なぜ自分がそうなるのかという理由もあるような気がするので、それはこれからも考えていきたいと思います。

長島──では今日集まっていただいたみなさんも、どうもありがとうございました。

[2018年6月9日、刊行記念イベント「建築家と小説家の再会」青山ブックセンター本店にて]

中山英之(なかやま・ひでゆき)

建築家。1972年福岡県生まれ。1998年東京藝術大学建築科卒業、2000年同大学院修士課程修了。伊東豊雄建築設計事務所勤務を経て、2007年に中山英之建築設計事務所を設立。2014年より東京藝術大学准教授。デビュー作の住宅《2004》でSD Review 鹿島賞および吉岡賞を受賞。主な著書に『中山英之|1/1000000000』(LIXIL出版)、『中山英之/スケッチング』(新宿書房)、共著書に『建築家の読書術』(TOTO出版)がある。http://www.hideyukinakayama.com/

柴崎友香(しばさき・ともか)

小説家。1973年大阪府生まれ。1997年大阪府立大学総合科学部卒業(人文地理学専攻)。1999年に小説家デビュー。2005年より東京都在住。これまで、咲くやこの花賞、織田作之助賞大賞、芸術選奨文部科学大臣新人賞、野間文芸新人賞、芥川龍之介賞などを受賞。特に建築や都市が中心的な題材になった作品として、『その街の今は』、『わたしがいなかった街で』(ともに新潮文庫)、『春の庭』(文春文庫)、『パノララ』(講談社文庫)、『千の扉』(中央公論新社)などが挙げられる。また、倉方俊輔氏との語り下ろしで『大阪建築 みる・あるく・かたる』(京阪神エルマガジン社)がある。http://shiba-to.com/

長島明夫(ながしま・あきお)

編集者。1979年神奈川県生まれ。2009年に個人雑誌『建築と日常』を創刊。2012年には、写真=qp、小説=柴崎友香、建築=中山英之で、別冊『窓の観察』を刊行。中山さんと柴崎さんのお二人には、2011年刊の編書『映画空間400選』(結城秀勇との共編、INAX出版)でも寄稿していただいている。そのほかの編書に『建築家・坂本一成の世界』(坂本一成との共著、LIXIL出版)など。http://kentikutonitijou.web.fc2.com/