建築のそれからにまつわるArchitects

映画館的な展示空間と5本の短編映画のつくり方

司会──ありがとうございました。では中山さんにも、『建築のそれからにまつわる5本の映画』の紹介をお願いします。

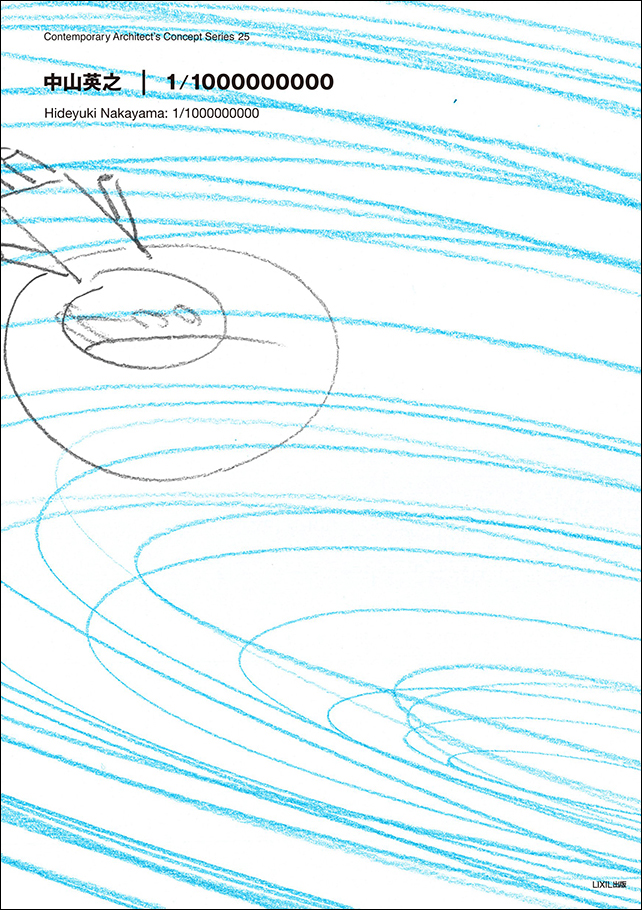

中山──こんばんは、中山英之です。本日はよろしくお願いします。僕のほうは2018年にLIXIL出版から、『中山英之|1/1000000000』という本を出していただいて、ちょうど1年前ですが、刊行記念イベントとしてこの青山ブックセンターで小説家の柴崎友香さんとお話しました(交差する思考──建築・小説・映画・写真)。

そして今度はTOTOから展覧会と、そしてまた本をつくるお話をいただいた。前回の本には、建築を学び始めてからこれまでに考えてきたことを、もうこれ以上絞っても一滴も出てこないくらいに悩み抜いて書いたから、はじめは「これは困ったことになったぞ」というのが正直なところでした(笑)。そんなわけで今日は、LIXILとTOTOにまつわる4冊の本──『小さな風景からの学び』、『中山英之|1/1000000000』『Inui Architects』、『建築のそれからにまつわる5本の映画』、そして「小さな風景からの学び」と「中山英之展 , and then」という2つの展覧会をめぐりながらの話になるのではないかと思っています。

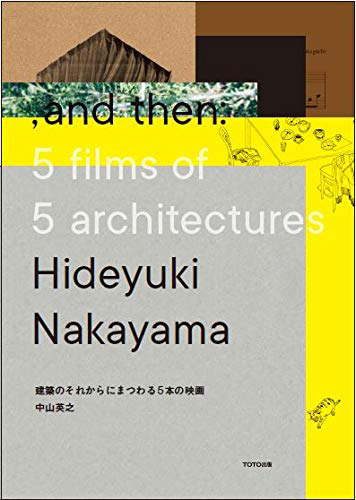

『建築のそれからにまつわる5本の映画』は、5月23日から8月5日まで、乃木坂のTOTOギャラリー・間で開催されている「中山英之展 , and then」に基づく本です。僕たちはこの展示を展覧会とは呼ばないようにしていて、期間限定ミニシアターでのショートフィルム上映会だと思って欲しかった。それで会期中は「ギャラリー・間(GALLERY・MA)」のGALLERYをCINEと書き変えて、「ギャラ間」を「シネ間(CINE・MA)」と称しています。

- 「中山英之展 , and then」(ナカサアンドパートナーズ / Nacása & Partners Inc.)

- 予告編「中山英之展 , and then」

- 『mitosaya 薬草園蒸留所』(江口宏志 / Hiroshi Eguchi)

- 『弦と弧』(八方椎太 / ShiitaHappo)

- 『家と道』(坂口セイン / Sein Sakaguch)

- 『岡田邸』(岡田栄造 / Eizo Okada)

シネ間では、僕たちが過去に設計した5つの建物で撮られたショートフィルム5本が上映されています。そこに写っているのは、基本的には建築家が関わることのない建物が建ってからの時間で、それがそのまま展覧会のタイトル、「,and then(それから)」になりました。映画の監督は、実際に住まわれている施主や当時のプロジェクトに関わった元スタッフが務めていて、なので僕はほとんど関わっていません。ただ、それだけでは建築家の名前を冠した個展であることに応えられるのか不安で、それで会場は映画館とそのロビーという構成になりました。映画館のロビーにはときどき、上映中の映画にまつわるスチル写真や衣装なんかの展示があったりしますよね。映画の前後でそれら眺める時間もまた、映画館という空間の楽しみのひとつです。シネ間のロビーには普通の建築展と同じように建築模型や図面も置かれていますが、それらは撮影に使われた特別なカメラや絵コンテなどと一緒に、映画の舞台となった背景を説明するためのものとしてそこにある、ということになります。そしてもうひとつ、映画を観終わったあとの楽しみのひとつとして、パンフレットを買って帰ることがありますよね。映画のパンフレットにはあらすじや役者の紹介だけでなく、映画音楽や衣装の話題からロケ地の情報、それからもちろん監督の小難しい文章まで、いろいろな切り口の話題が編集されています。それで、この展示に合わせて刊行された本、『建築のそれからにまつわる5本の映画』は、5本の映画パンフレット5冊をひとつに束ねたような体裁でつくられました。ブックデザインは、実際に多くの映画パンフレットを手がけられている大島依提亜さんにお願いしました。

司会──ありがとうございました。今夜のトークイベントのタイトル「建築のそれからにまつわるArchitects」は、2冊の新刊の書名をくっつけた場当たり的なものですが、じつはそれなりに的を射ているとも思っています。乾さんは『Inui Architects』の冒頭の論考で、多木浩二の『生きられた家──経験と象徴』(改訂版、青土社、1993)などを参照しながら、建築の計画的な側面と生活的な側面の関係について書かれています。また作品ページでは、竣工当初の典型的な水平垂直の建築写真ではなく、現時点の撮り下ろし写真で、その建築が生きられている様子を見せようともされている。そんなところで、乾さんにとっても、建築の「それから」は重要な問題であるのだろうと思います。

中山──『Inui Architects』は、函に載っている写真も建築の作品集として型破りでかっこいいですね。

司会──あの下駄箱の写真は乾さんご自身が撮られたものですね。乾さんは建築の「それから」をテーマにした中山さんの展覧会や作品集をどうご覧になったでしょうか。

乾──中山さんの展覧会には先日うかがいました。TOTOギャラリー・間で展覧会を開くことは、建築家にとってとても名誉なことですが、一方で現代においては、建築家が展覧会を開くこと、展覧会を自分でプロデュースすることには、ある種の難しさがあるとも思っています。私も「小さな風景からの学び」展のときにその難しさに直面したので、おそらく中山さんもその難しさに直面するなかで、従来の展覧会に対して批判的な形式をつくりたかったのだろうということを、見ていてひしひしと感じました。ストレートに建築を見せるような展示にはしないけれども、しかし建築の素晴らしさや面白さを十分に伝えたい。それを達成するために、なかなか入り組んだことをされている。しかもそれがすごい完成度で仕上がっているので、さすが中山さんだと感心しました。一つひとつの映画や展示もたいへん面白かったです。ただ一方で、この展覧会は批判を受けるだろうなと感じるところもありました。建築の「それから」を伝えるために非常につくり込まれた映画を上映することで、建築のひとつの側面が現れるかもしれない。しかし一般的に建築の「それから」と言うと、住んでいる住人のコメントを紹介するなど、もっとリアリティのある内容が求められると思うんです。あのつくり込まれた完成度は素晴らしいと感じつつ、何かが欠けている気もする。まだうまく受け取れていない段階の、第一印象ではありますが、見ていてすこしアンビバレントな気持ちになりました。

中山──足を運んでくださって嬉しいです。そしていきなり鋭いご指摘。そうですね、たしかにあの映画は純粋な客観視点としてあるとは言えないです。そこにストレートに自分について語ることから逃れようとしている気配を察することも、当たっているかもしれません。

これは確か探検家・写真家の石川直樹さんがおっしゃっていたように記憶しているのですが、「観測者は、そこにいることで観測対象に影響を及ぼしてしまう存在でもある」と。そういう意味では、僕も自分が映画に関わることは極力避けたかった。でも、そのことで自分の建築について語ろうとすることまで避けたわけはなくて、そういう過度の謙遜というか、そんな態度こそ避けたかった。ロビーをちゃんとつくろうとしたことも、そういう気持ちからです。それから、映画がドキュメンタリーであるべきと考えたわけでもないんです。誰かによる建築の解釈という意味では、住むことも映画を創造することも変わらないのではないか、という意味で、フィクションを封じようとはしていません。

ただ、つい先日ある編集者から、「オムニバス映画を観ているようだったが、それぞれの映像の組み合わせについては考えていたのか?」と質問されました。今回は本当に出たとこ勝負だったので、はじめは「考えていません」と答えたのですが、よくよく思い返してみると1つだけ、僕が深く関わっていたことがありました。撮影に使うカメラ選びです。今回僕は監督ではないけれど、映画館の支配人ではあるわけなので、5本の映画がどれも似たような画になってしまうのは避けたい。けれどもやっぱり、それぞれの監督の創造には立ち入りたくありません。それでどうしようかと考えたときに思い出したのが、市川崑監督の映画『東京オリンピック』(1965)のことでした。オリンピック記録映像の金字塔とも言われているような作品ですが、公開当時、これがたいへんな論争に晒されたそうなのです。オリンピックの記録映像というのは、「スタート地点にどこの国の代表選手が並んでいて、途中◯◯選手が転倒しました、1位は△△選手で記録は□□でした」といったように、事実を正確に記録するものとして発注されます。けれども崑監督の映画に写っていたのは、選手の滴り落ちる汗や、スタート前の極度な緊張の表情を捉えた画だったんですね。こんなもの記録映像じゃないということで、ずいぶん叩かれたようです。けれどもそれから時間を経て、今となってはスポーツする身体や勝負する人間の躍動や緊張、つまりはオリンピックという人間の祭典の何たるかをこれほどまでに見事に捉えた作品は過去になかったと言われるまでになったのだから、やはり崑監督がすごい仕事をやってのけたことは間違いありません。さて、問題はここからです。オリンピックというのは同時にあちこちで競技が行われているものだから、すべての現場に監督が立ち会えるはずもなく、実際に映像は大勢のクルーによって撮影されました。でも監督は、全カメラマンに映画の構想をあらかじめ叩き込んだわけではありません。では何をしたのか。当時まだ入手が難しかった超望遠レンズを、集められるだけ集めてクルーに配った。ただそれだけなんですね。あの汗や表情は、写させたものではなく、写っていたものなんです。監督の仕事はレンズを配り、写っていたものを集めて繋ぎ合わせることだった。これぞプロ。今回はじめに思い出したのが、このエピソードでした。なので僕も、それぞれの映画がどのようなカメラで撮られるのか、という点には深く関与しています。オムニバスという指摘は、そういう意味では正解かもしれない。

例えば『mitosaya 薬草園蒸留所』の一人称視点の映像は、GoPro(小型アクションカメラ)が最新モデルからスタビライザーが搭載されて、ブレが劇的に軽減されたことを知らなければ全く違った映像になっていたと思います。『弦と弧』でも、最新モデルから動画が4K対応となった全天球カメラTHETA(RICOH提供)があればこその映像です。さらにこのカメラを、7.5メートルの吹き抜けの任意の場所にリモコン操作で移動させることができる仕組みまで、事務所内で制作しています。他の映画も含め、そこから先は機材もリモコンも監督に委ねて、僕たちは基本的には「写っていたもの」を上映しているだけとも言えますが、そのことで展覧会を設計することから逃げたのかというと、そんなことはないとも言えるのではないかと思っています。

乾──なるほど、撮影手法に対するこだわりを相当お持ちだったんですね。5本のなかで、私が一番感心したのは『岡田邸』です。施主が自らカメラを持って撮影し、背景の音楽はオルタナティヴなグループ「空間現代」が担当していて、独特な雰囲気がありますよね。また、生活をさらけ出している数々の写真には、びっくりしたとしか言いようがないです。

中山──『岡田邸』に関しては、施主本人が「自分の一眼レフで撮ります」とおっしゃって、なのでカメラの選定含めて、本当に僕は一切関わっていないんですよ。

- 「小さな風景からの学び」から建築をつくる

- 映画館的な展示空間と5本の短編映画のつくり方

- 「小さな風景」は設計論になりうるか

- 「原稿用紙」をつくることと「物語」をつくること/『2004』に込められた建築の「それから」