建築のそれからにまつわるArchitects

「原稿用紙」をつくることと「物語」をつくること

中山──乾さんは作品集の論考で、社会人類学者のティム・インゴルドの文章を引用されていますね。そこで思い出したことがありまして。インゴルドの著書に『ラインズ──線の文化史』(工藤晋訳、左右社、2014)という本があります。そのなかでインゴルドは、人間の想像物としての「ライン(線)」を、「トレース(軌跡)」と「スレッド(糸)」に分けて説明している。ペンを走らせる手の運動の軌跡として文字が書かれ、絵が描かれる。糸を巧みに操り、縄や網、布、籠がつくられる。編み物は毛糸の軌跡がその軌跡を何度もくぐりぬけるうちに形づくられ、パターンブックの図柄を糸がトレースするうちに刺繍が現れる。こんなふうにトレースとスレッドは互いを行き来している。つまるところ世界とは、トレースとスレッドのメッシュである、と。

- 『ラインズ──線の文化史』

スレッドという言葉には、話題の連なりというような意味もありますよね。じつは以前、トレースを罫線、スレッドを文章に置き換えて、建築設計について考えてみたことがあります。『住宅特集』の2017年6月号に掲載された「人間と建築」と題された巻頭論文です。そのなかで、建築家の仕事には、原稿用紙(罫線)をつくるようなところと、物語(文章)を書くようなところの、2種類があるのではないか、といったようなことを書きました。例えば原稿用紙は普通400字詰めですが、あるデザイナーが300字詰めの原稿用紙をデザインしたとします。そうすると、いつもより早くページが進むような気がして、文章が苦手な人もいつもよりすらすら書けるようになるかもしれないし、字もすこし大きなサイズになるので、のんびりした文体が生まれるかもしれません。300字詰めというアイデアの良し悪しはともかくとして、つまり原稿用紙を考えることは、その上に成り立つ「書く」ことへの働きかけでもあると言える。建築家の仕事にも、その上で繰り広げられる生活がより生き生きとするような、新しい罫線を考えるようなところがありますよね。一方で建築家というのは、ドラマチックな景色を開口でフレーミングしたり、暗く長い廊下の奥にトップライトを開けて、象徴的な光を降り注がせてみたりする存在でもある。これは原稿用紙というよりも、どちらかというと物語です。物語=劇的と言いたいわけではなくて、季節の変化のなかに、静かに枝葉を張り巡らせていくような物語も建築の得意分野です。

建築家を原稿用紙派と物語派に分類して比較してみることも面白いかもしれませんが、ときどき、そのどちらにも分類しにくい建築家に出会うことがあります。原稿用紙と物語を同時に考えていくような建築家です。仮に新しい原稿用紙を考えてみたとして、そこに自ら、例文としての物語を書いてみる。そうすると、どうもしっくりこなくて、すこし原稿用紙を修正してみる。またそこに物語を書いてみると、今度は別の問題が浮かび上がってきて、また原稿用紙を修正する。納得いくまで何度でも物語と原稿用紙を行き来するうち、最後には不思議に歪んだ原稿用紙と、その用紙によって書かされることになった物語が残ります。最後に建築家は、自分で書いた物語を全部消して、何も書かれていない「歪んだ原稿用紙」を社会に向けてすっと差し出します。

どちらかというと乾さんは、原稿用紙的な建築家だと思われているのではないかと思います。けれども僕は、その原稿用紙に試し書きされた無数の物語の痕跡を感じずにはいられません。そして原稿用紙の傍らに置かれた事典は、もちろん『小さな風景からの学び』です。そういう意味で乾さんの建築は、インゴルドが言うところのトレースとスレッドのメッシュを目指されたものであるように、僕は思います。

乾──中山さんはいつも言葉巧みに批評をされますね。アトリエ・ワンの『メイド・イン・トーキョー』もそうだと思いますが、「小さな風景」のようなものを採取してユニット化していく活動は、クリストファー・アレグザンダーによる「パタン・ランゲージ」がルーツとしてあると思います。私は学生の頃からパタン・ランゲージに興味を持ちつつも、しかし当時は疑って見ていました。本当にこうしたパタンを積み上げることで素晴らしい建築ができるのだろうかと思っていたのです。これは多くの建築学生がパタン・ランゲージを知ったときにまず思うことではないかと思います。ただ、自分で実務を通していろいろなことを経験し、「小さな風景」のようなものについて考えるなかで、アレグザンダーの存在が日に日に大きくなっていきました。アレグザンダーが伝えようとしているのは、設計を民主的に進めるための具体的な手法ですね。しかし、建築の設計は民主的に進めるだけでは本当に進まない側面も多くあります。さらに、自分としては、民主的、あるいはボトムアップ的に設計を進めることの意義は認めつつも、それとは違うトップダウン的な判断にも意義があると感じている。そして出来たものは民主的であってほしい。この矛盾しているかのような思考を抱えながら建築を実現させるのは難しい問題だと思います。それは中山さんのご指摘のように、原稿用紙をつくって差し出すけれども、そこでは書いた物語を消しておく、ということに近いのかもしれません。原稿用紙をつくっただけでは上手くいかないかもしれないので、実際に自分でも使ってみる、頭のなかで物語を想定してみるわけですね。これを何度も繰り返していくなかでベストな原稿用紙の形式が生まれていくことを期待している。設計するときは、形式をつくりつつ、その形式が本当に現実にフィットして、建築の「それから」の時間に素晴らしい物語を紡ぐことができるのかを考えるということは実際にあるなと思いました。

- 『パタン・ランゲージ』

(平田翰那訳、鹿島出版会、1984)

パタン・ランゲージは単語と文法の両方が用意されていますが、やはりそれだけではどうにもならず、物語がないとそれを使うこともできません。当時のアレグザンダーや彼の手法に期待していた人たちには、ある時代の素晴らしい風景をもう一度つくりたいというような、すこしノスタルジックな思いがあったと感じています。つまり先に物語が存在して、それを実現するためにどんな原稿用紙をつくればいいかという関係性があったわけです。私の違和感は、そういった関係性に対するものなのかなと思います。とは言え道具としてのパタン・ランゲージはやはり素晴らしいので、どんな設計論に展開できるかに興味があるのです。

中山──『小さな風景からの学び』の一つひとつには、すこしウェットな表現もありますが、それ自体は物語ではありません。あくまでも、つくった原稿用紙に試し書きするための、センテンスのかけらのようなものにすぎない。だから乾さんの試し書きとしての物語は、物語性を排したプラグマティックな編集物によって書かれたものである、という二重構造になっていて、それが乾建築の恐ろしいところです。反対に僕は、仮に書いてみた物語がどうもうまく消せていないときがあるようで、それが気持ち悪いと言われることもある。僕だってかっこいい原稿用紙、つくっているつもりなんだけどなあ(笑)。

だからなのか、作品集の論考を読んでいると、そんな乾さんが「生活者による夢の存在」や「心や意図の多様性」といったように、「夢」や「心」といった言葉を使われていることに、すこし驚き、興味を惹かれました。

乾──夢や心は、ものをつくることの根本だと思うんです。生活者は、ある条件が揃うと勝手に「小さな風景」をつくる。それは生活者の夢や希望、何かしらの問題解決のための工夫に満ちた実践です。そうした実践の心や意図は、建築家のそれと異なるものではないはずです。デザインとは、夢をどのように実現するかをめぐる実践だと思います。

中山──明日を今日よりもちょっとだけ良くするための問いの投げかけ。じんとくるなあ。

- 『メイキング

──人類学・考古学・芸術・建築』

乾──そうですね。夢をデザインに投影することは建築家でなくてもできるし、小さな個人でもできる。インゴルドは『メイキング──人類学・考古学・芸術・建築』(金子遊・水野友美子・小林耕二訳、左右社、2017)のなかで、つくることは大学で教育された者が成しうる特権的なことではなく、誰もが夢を持ってできることだというような内容を書いています。インゴルドのこの言説に共感します。しかしそうすると、素朴な疑問として、生活者と建築家の差はどこにあるのかという問いが生まれますよね。その問いに対しては、建築家の役割は、生活者による「小さな風景」の素晴らしさが一体何によるものなのか観察して分析することだと、いまのところ思っています。また、社会のなかで何かに隠れて見えなかった「小さな風景」の可能性を見つけることも重要だと思っています。つまり、建築は生き生きとした世界を発見するためのガイドになるべきだ、と考えています。

中山──誰が設計したのかわからない素晴らしい風景を見たとき、建築家はそうした風景を計画することができるのか。乾さんの論考を読むと、そんな疑問を乗り越えるために、やはりアーキテクトが必要なのだと書かれているようで、励まされます。長島さんのご指摘の通り、やはり私たちアーキテクトは、自分が作家であることの矜持を、何かで隠してはいけないのではないかと思いました。この本に書かれていることや今のお話は、乾さんがそのことをまっすぐに語っているように、僕には聞こえました。

『2004』に込められた建築の「それから」

乾──『2004』はとてもスタイリッシュな映画だなと思って観ていたら、最後に思わぬ展開を見せます。そのことにすこし驚きました。最後に新宿から松本へ電車で向かい、現在の《2004》を外から眺めるシーンで終わっています。後から『建築のそれからにまつわる5本の映画』を読んで、その意味がわかりましたが、いまは人が住んでいない。そういう建築の姿をそのままに見せることに感動したんです。普通は展覧会では自分の作品のハッピーな姿を見せたいものだと思います。しかし、建築はひとつの場所に長く存在するなかでいろいろな時間を過ごすので、すこし寂しい時間を過ごすことももちろんある。これも建築の面白さだと思います。ただ、それを建築家自身が赤裸々に見せるのは、勇気のいることではなかったでしょうか。

- 『2004』(YU SORA)

中山──『2004』にはいろいろな経緯があります。監督を務めてくれたのは韓国出身のアーティストYU SORAさんです。10年ほど前に、いろんな表現分野の学生が出展する国際的な卒業制作イベントに呼んでいただいたときに、彼女の作品がすごく気に入って、中山賞に選んだことがありました。ちょうどその頃、彼女は自分の才能に自信をなくしかけていて、作品をつくり続けること諦めようかと考えていたそうです。そんなとき得体のしれない建築家が、なにやら自分の作品を見てえらく興奮していることが面白くて、もうすこし続けてみようと思ったのだということを、今回初めて知りました。ちょうどTOTOギャラリー・間の展覧会と前後して、「TOKYO MIDTOWN AWARD 2018」のファイナリストに選ばれた彼女の作品が、この5月26日までミッドタウンで展示されていました。ミシンを使った巨大なドローイングです。そして今回たまたま、僕がギャラリー・間の展覧会にあたって映画づくりを手伝ってくれる人を探していることを知って、突然連絡をくれたんです。聞くと、自分はぜひ《2004》を撮りたい、と。おっしゃる通り、この住宅はいま、持ち主が変わって住居として使われていません。だから今回は、建った建物の「,and then(それから)」にまつわる映画の撮影対象として、リストからは外れていたんですよね。そうしたらYUさんは、建った建物に関するアニメーションを新しく制作することだって、「,and then」と言えるじゃないですかって言うんです。あの映画はそういう経緯でつくられました。

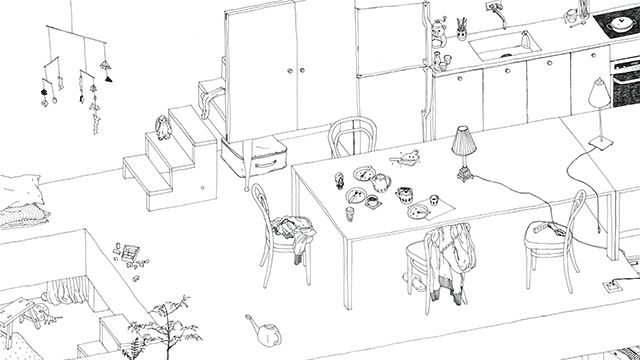

彼女の仕事は徹底していて、竣工図やすべての施工写真を持ち帰って、まずは建物の成り立ちをすべて把握した。さらに3D CADを一から勉強して、構造体も含めて建物の部材すべてをモデリングしているんです。手描きドローイングによるアニメーションは、それらを一枚一枚トレースすることでつくられています。途中経過を見せてもらったとき、これを「,and then」と呼ぶことに、もはや疑問は感じませんでした。映画は冒頭のアニメののちに、竣工間もない頃に撮られた写真(撮影=岡本充男)が続きます。YUさんの編集を見たとき、はじめは僕もそれで十分だと思っていました。ところで、映画の世界にはドキュメンタリーというジャンルがありますが、例えばフレデリック・ワイズマンの撮った『肉』(1976)には、家畜の生産から解体までが、まったくナレーションがないまま淡々と映されていて、それが何か異様な迫力を持って、こちらに突き刺さってきます。YUさんのつくってくれた映画を観たとき、僕はこれはドキュメンタリーだと感じました。けれどもそれは、ある部分だけをトリミングした、不完全なドキュメンタリーのように思えた。今回僕は、映画制作には関わらないと決めていたのですが、ドキュメンタリー映像の撮影者としてなら、自分がカメラを持つことも許されるのではないかとある日思いついて、そのままスマホを構えて電車に乗って撮ったのが、最後のシーンです。ドキュメンタリーに感情はいりませんが、まあ、センチメンタルな旅ですよね。素材をYUさんに渡したら、彼女はそこだけ音楽をミュートして編集してくれました。旅先ではかつての施主にも会いましたし、いま所有していらっしゃる方ともお話をしました。それはまったくアンハッピーでも何でもない楽しい時間だったんですけどね。

それからもうひとつ、展覧会で伝えたかったことがあります。それは建築の持つ言語性についてです。今日の対談でもインゴルドやアレグザンダーの話が出てきましたが、建築に興味を持っていなかったら、難しすぎて僕は彼らの本を読むことができなかったと思います。けれどもいつの日からか、建築が持つ言語性のようなものに慣れ親しむようになって、どこまで読めているのか怪しいものではありますが、そうした本のなかの言葉を、建築という言葉に結びつけるようにして辿ることに、興奮や喜びを感じるようになった。建築を好きになることで、世界がひとつ、始まったような気がした。今回はその対象として、特に映画という分野が選ばれましたが、自分の建築論を伝えることにもまして、僕のなかに起こったそうした実感を伝えられるような展覧会にしたかったんです。

司会──もうすでに予定の時間を過ぎているのですが、最後に乾さん、ここまでの中山さんの言葉を受けていかがでしょうか。

乾──中山展は複雑なプロットを持つものとなっており、多様なジャンルからのさまざまな読み取りが可能なものとなっています。一方で、一番の主軸である建築の表現として見た際には、一筋縄でいかないものとなっているのです。建築界にもさまざまに読み取る方が出てくると思いますが、私は、映画のように建築をつくる方法を見せているのではないかと仮説を立てて見ました。そうしたごく単純な仮説で眺めてみても、中山さんの作品や活動の多様な側面が浮かび上がっていると思います。断片の集合として建築をつくることや、断片を集合させる統辞を建築の内側から立ち上げることの可能性です。それらは、今、中山さんがおっしゃられたように、建築の言語性を信じてはじめて生まれるものです。同時に、展覧会では、例えば『岡田邸』に出てくる子どもたちのように、非言語的でエモーショナルな行動が建築内部で展開している様子も見せています。

これらは、先ほどの話にあった原稿用紙と物語を表すものだと思いますが、展覧会と書籍では、そのどちらもがわかるというか、建築以外の多くの人からも共感可能なものとして差し出されているようなところまで行っているように感じました。それは物語のほうを他者に委ねたことが大きかったと思いますが、よりメタな次元での共感として、建築家が自分の作品を投げ出してしまうんだということに対するものもあると思います。この、勇気のあるジャンプによって、中山さんの言う、建築を語りつつも、建築以外のところへもつながっているんだよ、というメッセージは確実に達成できているのではないでしょうか。

[2019年6月3日、青山ブックセンター本店にて]

乾久美子(いぬい・くみこ)

建築家。1969年大阪府生まれ。東京藝術大学建築科卒業、イエール大学大学院建築学部修了、青木淳建築計画事務所勤務を経て、2000年に乾久美子建築設計事務所を設立。2011~2016年、東京藝術大学建築科准教授。2016年より横浜国立大学大学院Y-GSA教授。主な著書に『Inui Architects』(LIXIL出版)、『小さな風景からの学び』(共編著、TOTO出版)、『ここに、建築は、可能か』(共著、TOTO出版)、『乾久美子|そっと建築をおいてみると』(LIXIL出版)など。http://www.inuiuni.com/

中山英之(なかやま・ひでゆき)

建築家。1972年福岡県生まれ。東京藝術大学建築科卒業、同大学院修士課程修了、伊東豊雄建築設計事務所勤務を経て、2007年に中山英之建築設計事務所を設立。2014年より東京藝術大学建築科准教授。主な著書に『建築のそれからにまつわる5本の映画 , and then: 5 films of 5 architectures』(TOTO出版)、『中山英之|1/1000000000』(LIXIL出版)、『建築家の読書術』

(共著、TOTO出版)、『中山英之/スケッチング』(新宿書房)。http://www.hideyukinakayama.com/

- 「小さな風景からの学び」から建築をつくる

- 映画館的な展示空間と5本の短編映画のつくり方

- 「小さな風景」は設計論になりうるか

- 「原稿用紙」をつくることと「物語」をつくること/『2004』に込められた建築の「それから」