ポストモダンの非常出口、ポストトゥルースの建築

──フレドリック・ジェイムソンからレザ・ネガレスタニへ

──フレドリック・ジェイムソンからレザ・ネガレスタニへ

石油との共謀と資本主義の終わり

確実なことはそれほど多くない。今後もそう増えはしないだろう。だがいくらかの時間を思考に費やして、私たちは少なくとも次のことを明らかにした。すなわち「世界の終わり」と「資本主義の終わり」を天秤にかける例のイディオムないしミームは、その狭義のポストモダン的形態において、必ずしも環境危機や私たちの生態学的破滅をその究極的なシニフィエとしつつ述べられていたわけではなかったということを。ジェイムソンの批評の情報論的パラダイム(それは物語分析などの記号論的諸装置もまた存分に活用したものであるのだが)においては、「資本主義の終わりよりも......」はまだイデオロギー的閉域を揺さぶるためのシニフィアンないしイディオムの水準に留まっており、資本主義が終わろうが世界が終わろうがのうのうと生き延びていくであろうミーム−原子の水準にまでは──意味論的決定不可能性の点でそれを予感させるとはいえ──届いていなかった。結局のところそこで問題となるのは、情報論的パラダイムがネットワーク化された存在論を前提とするために、私たちが冒頭で「人新世」のトラブルがとるさまざまな現出様態に触れた際に示唆しておいたとおり、計算し想像力を働かせることそれ自体が「熱」を生み出し、人間に対してある種のシジフォス的な、終わりなき労働をしか約束しないということである。労働こそがむしろ終わらせねばならないものであるはずだというのに。

実在論的パラダイムは、カンタン・メイヤスーの相関主義批判のコンセプトに見られるとおり、思考と存在や人間と世界といった対立しあう二項を存在論的な根本図式に書き込んだうえで、この二項が何らかの仕方で切り離せない関係(相関関係)に置かれていることを主張するようなすべてのタイプの哲学に対して、適切な仕方で距離をおくことを提案する★27。私見では、思弁的実在論に限らず現代哲学における実在論的とされる諸潮流、具体的に言うと新しい唯物論(ロージ・ブライドッティやジェーン・ベネット)や新実在論(マルクス・ガブリエルやマウリツィオ・フェラーリス)、さらに人類学の存在論的転回において提示された多自然主義(エドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロ)などの立場は、多かれ少なかれこの種の反相関主義的態度を共有している。だが、そうしたすべての潮流においてカントの超越論哲学に由来する相関主義の枠組みの完全な廃棄が目指されているわけではない以上(とはいえ言うまでもなく、「非人間」や「オブジェクト」の素朴な称揚や、相対主義の徹底といった立場をとるだけで、相関主義の弁証法的包摂の運動に抗うことができるとは私たちには到底思えないのだが)、慎重を期してここでは実在論的パラダイムはメイヤスーが言う意味での相関主義に対してたんに「距離をおく」ものであると言うだけに留めておきたい。

ただちにわかることは、情報論的パラダイムの特に徹底化されたバージョン、ラトゥールのアクターネットワーク理論や、シモンドンやホワイトヘッドの形而上学、サイバネティクスの現代的な展開としての情報実在論(デジタル実在論)が、諸項のあいだの関係のネットワークの複雑化と緊密化という相関主義的な傾向を極限まで推し進めることによって、実在論的パラダイムに限りなく近似した風景を提示するものになっているということである。したがって情報論的パラダイムと実在論的パラダイムのあいだの違いはつねにきわめて微妙、ケースバイケースの判断によるところがあり、もしかすると実在性という概念に訴えるだけではこの2つを十分に識別することはできないのかもしれない(メイヤスーが思弁的「唯物論」という呼称にこだわるのもこれと似た理由による★28)。だがいずれにせよ、この2つのパラダイムは互いの長所と短所を補いあうような関係にもなっており、それゆえ「人新世」と名指される状況を理解し、それに対処するための思考の枠組みを構築するうえではともに役立つ、有益なものだと言うことができる★29。

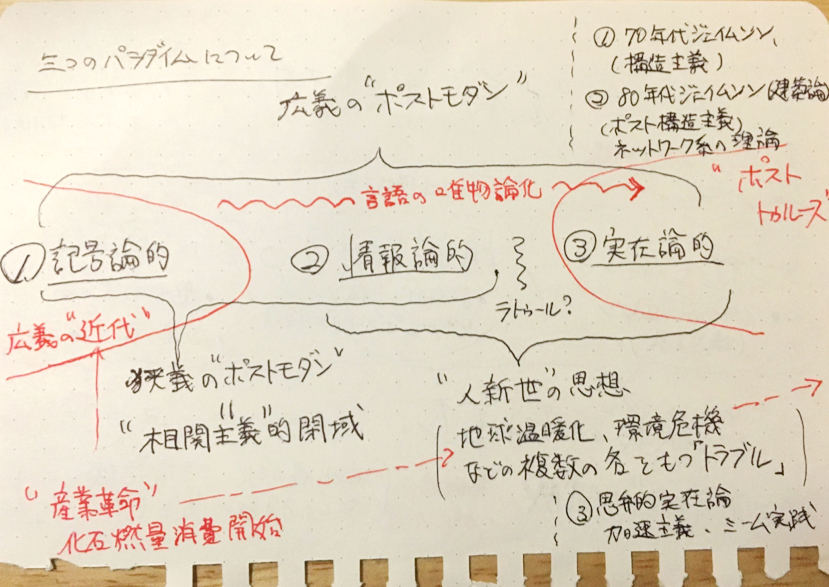

- 「広義の"ポストモダン"の3つのパラダイム」

作成=仲山

実在論的パラダイムが相関主義からの脱出(イグジット)を目指すとすれば、逆に「狭義のポストモダン」と括られた記号論的パラダイムと情報論的パラダイムとは、まさにそうした相関主義的閉域の構成に大きく関わるものとして捉え直されねばならない。と同時に、近代的な思考の枠組みは記号論的パラダイムにおいて(とりわけ数理論理学の古典的な諸成果において)よく表現されていると言えるから、記号論的パラダイムを「広義の近代」に含まれるものと見なすことができる。その場合「近代」の問いは産業革命の開始の時点からいままでの化石燃料消費によって、「人新世」の問いと本質的/実在的に地続きであることが見落とせない。他方で、実在論的パラダイムは、広義のポストモダンの枠を突き抜けて「ポストトゥルース」の側にまで延長される可能性をもっている。だとすれば、ジェイムソンによって放たれジジェクらによって媒介された「資本主義の終わりよりも世界の終わりを想像するほうがたやすい」という言語行為の単位が、より唯物論的な性格を強めていきついに自己複製子としてのミームに達したとき、ポストモダン思想に潜在していた「言語(的思考)の物質化」というベクトルは、実在論的パラダイムのもとで、ポストモダン的相関主義からの非常出口を描き出すことに成功した、という解釈も成り立つのではないか。実際に成功「した」のか、成功「しつつある」段階なのか、あるいはそのいずれかの「ように見える」だけなのかは、まだわからないとはいえ。

「資本主義の終わりよりも......」をミームとして受け取ること。いや受け取る主体さえ必要としない、「意味を欠いた記号」(これはメイヤスーの概念でもある)としてのミームの語用論的反覆可能性にその意味論的決定不可能性の全ポテンシャルを委ねること。これはまったき散種のプロセスである。すると「資本主義の終わり」の意味も「想像すること」の意味も、実在的なものになりつつある「世界の終わり」のなかでかつてのそれとは違う姿をとり始めるだろう。何かが組み立てられ始める。絶対的に異邦的(エイリアン)な想像力、もはや人間とは何の関係ももたなくなった資本の外骨格、アシッド共産主義、ゼノアナーキズムとでもいったものが......。したがって次のように言うべきだろう。「世界の終わり」をミーム化することで開かれる、ポストモダンの非常出口は、ポストトゥルースの野放図な建築空間に通じているのだと。なおここで私がポストトゥルースの建築空間としてイメージしているのは、その最悪の意味においてはトランプ大統領がアメリカとメキシコの国境沿いに建設しようとしている壁であり、もう少しましな意味においてはピーター・ティールが構想している海上自治国家(seasteading)のようなものである★30。現在の私たちの眼にそれらの構想が善として映るか悪として映るかはこの際重要ではないが、それでも超越論的絶滅の地平において解き放たれた欲望の名に値する、他の実現可能性は何かないのかと尋ねたくはなってしまう。仮にそのような実現可能性があるとすれば、それはユートピアの問題系に連なる出来事として、「近代」の崩れかけた夢の予期せぬ(良くも悪くも、予測不可能な)復活のようなかたちをとって現れるだろう。だが以上のような思弁においても、私たちが重視するこのミームの自己発散力は依然として「世界の終わり」の相関主義的アイロニーの力に依存しているように思われる。まったく想像する気力が起きないことについて想像しろと言われているのだから、アイロニーに頼ってしまうのも無理のないことだ(このような釈明自体がイディオムとしてのアイロニー以外の何ものでもない)。それでは、どうしたらよいのか。思考の異常気象に賭けるべきなのか。

賭ける必要はない。なぜならそれはすでに起こりつつあるから。

メイヤスーがその「ハイパーカオス」の概念によって提示しているように、相関主義的閉域からの非常出口はつねに「論理的な」可能性としては存在している。すなわち、相関主義が作り出す循環の一見したところ必然的な構えそれ自体を、相関主義的(懐疑論的)な不確実性にさらすことで無効化し、偶然化するという戦略である。メイヤスーによれば、まったく意味もなく、理由もなく、世界が崩壊するという可能性が、相関主義それ自身の原理を根源化することによって導かれる★31。これを「世界の終わり」のミームと関連づけて言うならば、それは「トラブル」がもはや「環境危機」という「私たちにとって」のものではなくなり、根源的に予測不可能なものになるということに対応している──いや、それさえも正確な表現ではないかもしれないが。超汎用AIの反乱や地球外知的生命体による攻撃といったSF的なあれやこれやでさえ、メイヤスーがその「論理的」可能性を示唆している、私たちの住む宇宙の自然法則や因果性そのものの「理由なしでの」変化、崩壊ということに比べればはるかに現実的な事柄であるように思われる。だが、メイヤスーが彼のさまざまな著作のうちで主張しているのは、要するに、そもそも私たちが「論理的」に可能だと考えていることの範囲そのものが、相関主義によって不当に狭められているのではないか、という告発である。それはイデオロギー批判であり、「論理的」な批判、すなわちジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリがかつて資本主義に対する「公理闘争」と呼んだものに等しい機能をもつのではないか。それは想像可能性の範囲そのものをめぐる戦いの開始を告げるアーギュメントだったのではないか。しかしそのような論理的批判はいまや、ポストモダンの言語論的閉域を突き抜けて、ラディカルに物質化しなければならない★32。

いずれにせよ相関主義的閉域の非常出口は、「論理的」にはすでに与えられている。問題はそれをどのようにしてデザインするかだ。

私たちのトラブルが、いくつもの名をもつこの私たちの友が、私たちに真の──つまりリアルな価値を有した──問題を立てさせる。ポストモダンを抜け出る際の鍵となるのは、やはり私たちの思考の「熱」、エネルギーという内在的に絶対的な制約、つまり「人新世」がそこに〈実在論的〉な起源をもつところの化石燃料消費の問題である。その問題に、まさに私たちのポストモダン的思考が抱える、「資本主義の終わりよりも世界の終わりを......」の想像可能性の問題を対質させるとき、私たちはフィクションの問題一般の領野に導かれることになる。小説を読もう。小説がイディオムだけで書かれることはけっしてない。

レザ・ネガレスタニの『サイクロノペディア──匿名的物質たちとの共謀』は2008年に、オーストラリアのメルボルンに所在するとある出版社からオープンアクセスで公開された★33。著者はイラン出身であり、2000年代初頭からインターネット上でさまざまな評論を発表していたほか、ランドやフィッシャー、レイ・ブラシエやロビン・マッカイといったのちに思弁的実在論や加速主義周辺のシーンを作り出していく人々のブログ上でのコミュニティに早くから参加していた人物である。当時の英語圏において思弁的実在論への関心が急速に高まっていたこともあり、SF作家チャイナ・ミエヴィルの周辺に集う「ニュー・ウィアード」系の書き手やアートワールドのスノッブたちを中心に、『サイクロノペディア』は出版されるやいなや大きな反響を呼び起こした。2009年には有名な現代美術批評誌『アートフォーラム』のベストブックにも選出され、その評価は早くも揺るがないものとなる。

無名の著者がマイナーな出版社から出した最初の長編小説としては異例の成功を収めたと言えるわけだが、この『サイクロノペディア』が、何を隠そう中東(イラン)を舞台とし、「石油」をテーマにした──というより中心人物のひとりにしたような──思弁小説なのである。形式面から言えば、実在の人物と虚構の人物が入り乱れるメタフィクション的ナラティヴが採用されており、内容面では考古学や地政学、またもちろん哲学や宗教学の知識が良く言えば思弁的、悪く言えばオカルト的なやり方で混合された「理論」が表明されている。このような独特のスタイルによって、本作は「セオリーフィクション」と呼ばれる、近年注目を集めているある新しい思弁小説のジャンルのメルクマールを築くことになった。なるほど新しいジャンルとは述べたが、実際にはそれは古くから存在していたとも言える。たとえばエドガー・アラン・ポーの『ユリイカ』、アントナン・アルトーの『神の裁きと訣別するため』、あるいはよりおどろおどろしくない例としてボルヘスの『伝奇集』やスタニスワフ・レムの『完全な真空』などを挙げてもよい★34。だがそうした現在の視点から遡行的に再構成された「セオリーフィクション」の歴史のなかでも、ネガレスタニの『サイクロノペディア』は明らかに異彩を放っている。というのも、この小説はミーム的に、より正確にはランドが言う意味でのハイパースティション的に、それが語るホラーな法螺話の実在性こそを強力に、ナラティヴそれ自身の力によって再帰的に構築していくような類いのテクストだからである。古典的メタフィクションが、あくまでもフィクションの一形式として振る舞い、読者がそれをアクチュアルな事実を報告したものではないと見なしていることを前提とするのに対して、ネガレスタニ的ハイパースティションはそれが事実の報告として読まれてもいっこうにかまわないかのごとく書かれている(そして実際、半ばそう読まれてもいる)。小説的事実とは何かということに対するこの態度の違いは、実在論的モデルでの思考にとって重大なものである。

ストーリーの紹介に移ろう。といっても、この小説にはいわゆる普通のストーリー、はっきりとした出来事の連鎖はほとんど描かれていない。本書のテクストそれ自体が、種々雑多な覚え書きの集合体という体裁をとっているため、そこで起きた事件の大部分については読者がみずからの想像力を駆使して補完するしかないのである。加えて厄介なのが、本書に登場する人物や団体には少なからず実在のものが混ざり込んでいる点である(メタフィクション)。だから形式面から本書のストーリーを語ることは早々に諦めて、内容面での思想解釈に向かったほうが賢明とも言えるのだが──逆説的なことに、本書の内容の深さはメタフィクションという本書の形式の意味について、すなわちこのポストモダン小説に特有の語りの形式をネガレスタニがいかにポストモダン的ではない仕方で利用しているのかについて理解することなくしては、けっして十分に捉えきることができない種類のものなのである。

だがいずれにせよ、物語論の概念で言うところの枠物語だけははっきりとしたかたちで存在しているので、それを説明しておかねばならない──本書の怪奇なストーリーは、本書の挿画を担当したアメリカの女性アーティストであり当然のことながら実在の人物でもあるクリステン・アルヴァンソン(Kristen Alvanson)がインターネット上で知りあった謎の人物と会ってみるべく、半ば気まぐれにトルコのイスタンブールを訪れたところから始まる。しかし彼女は(大方の読者の予想どおり)彼女に連絡を寄こしてきたその謎の彼("Z"に似た形状の発音不可能な文字をハンドルネームにしている)に会うことはできない★35。代わりに、泊まっていたホテルの部屋のベッドの下から「レザ・ネガレスタニ」という署名の入った、原稿の束らしきものを見つけ出す。「サイクロノペディア」という表題が与えられたその分厚い原稿には奇妙な思想が綴られており、どうやらそれは物語が書かれた時点ではすでに亡くなっているイランの「転向した考古学者」ハミッド・パルサニ(Hamid Parsani)によるものであるらしい。アルヴァンソンはイスタンブールに留まって調査を続け、この原稿が、ネガレスタニと彼が関わっていたグループブログ「ハイパースティション」の住人たちによる、パルサニの遺稿に関する膨大な注釈と解釈の作業の産物であることを突き止める(このアルヴァンソンの日記では「Z」と出会ったのは2005年7月中旬、原稿のなかの日付は2004年3月となっており、ネガレスタニが本書の最初の草稿を実在するサイト「ハイパースティション」上で書き上げていた時期と一致する)。しかし結局アルヴァンソンは「Z」にもネガレスタニにも会うことはできない。謎はより深まったままとなりながらも、ある種の直観とともに彼女はこの原稿の出版を決意する。

つまり、書かれていることを真に受けるならば、本書『サイクロノペディア』は、アルヴァンソンが発見したパルサニの思想に関するネガレスタニの原稿を、彼女自身がさらに編集し、上記の経緯を綴った日記を序文として付したうえで出版したもの──ということになる。

本書におけるネガレスタニの執筆した部分の多くは、パルサニの著作や、彼のイランでの友人の証言や同僚であった学者による個人的回想の引用、さらに「ハイパースティション」ブログでのランドやフィッシャーと思しき人物とのやりとりの再出版によって構築されており、いったい誰が言表の主体であるのかということも定かではないような異様な言説がそこに築かれている。

私たちとしては、ネガレスタニがパルサニの口を通して語った思想のすべてをここに再現するわけにはいかない。確実なこととして言えるのは、本書が2005年当時アメリカによって行われていたアフガニスタンそしてイラクのイスラム過激派組織を標的とする「対テロ戦争」に触発されたものとして書かれており、なおかつこの「戦争」の意味を、アメリカおよび中東の石油政策の精神分析的とも考古学的とも言える解釈──ただしここで精神分析の対象となるのは人間ではなく、大地(地球)、さらには(ジョルジュ・バタイユを想起させる仕方で)地球と太陽のコスモゴニックな関係である──と結びつけることによって、一種の新しい「ノマド的戦争機械」(ドゥルーズ=ガタリ)の理論を作り上げようとしていたということである。ただしその際ネガレスタニは、ユダヤ=キリスト教とイスラム教の対立という観点から「文明の衝突」的なわかりやすい地政学的整理を行うのではない。そうではなく、そうした世界宗教よりもさらに古い起源をもつメソポタミア神話やゾロアスター教などの多神教に関する知識を駆使することによって、現在のアメリカと中東との関係を潜在的に規定している一神教的政治神学の枠組みを外部から書き換えてしまうような、強烈な異端的解釈を遂行するのである。

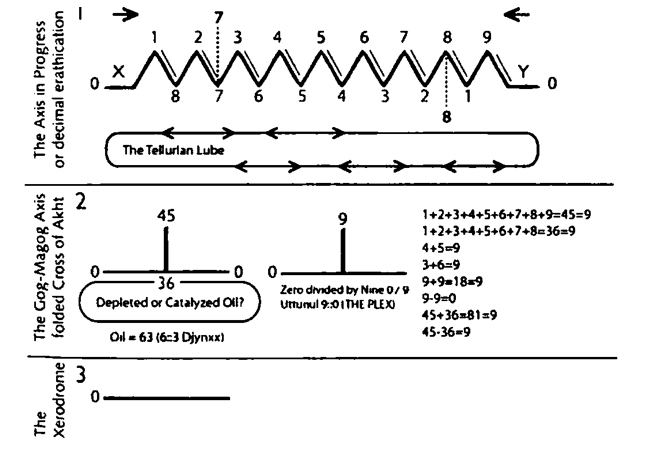

『サイクロノペディア』に登場するハミッド・パルサニが発見した遺物「アクトの十字架 Cross of Akht」とその解読のためのダイアグラム

出典=Reza Negarestani, Cyclonopedia: Complicity with Anonymous Materials, Melbourne: re.press, 2008

そこで石油がなぜ鍵になるのか。それは言うまでもなく、このエネルギー資源が、地球の内部において、太陽からの熱エネルギーの蓄積と時間をかけたその圧縮により生み出されるものにほかならないからであり、またそれが、大地と星々との現象学的に反省不可能な超−超越論的関係、ドゥルーズ=ガタリ流に言えば思考の「地層化」がまさにそこで始まるポイントを指し示す一個の実在的象徴にほかならないからである★36。人間が「テロ」および「戦争」の行為として行っている事柄は、ネガレスタニ=パルサニの並外れたオカルト的思弁にもとづくならば、太陽がもたらすエネルギー的抑圧、その「ジオトラウマ」に対する「地球による暴動 Tellurian insurgencies」のひとつの表現にすぎないのであり★37、そしてこのような表現的関係を媒介しているのは一種の黒い太陽としての(ネガレスタニ=パルサニは古代ペルシア語で「悪疫」を意味する単語Akhtが「星=太陽」を意味するAkhtarの短縮形であると主張する★38)石油、すなわち「大地的潤滑剤 Tellurian lube」であるという筋立てになるわけである。次のような語りが見られる。

「ハイパースティション」上での議論は最終的には、のちに「流体客観性 blobjectivity」として定義されることになるもの、つまり石油地下流の論理をめぐるものに発展していった。流体客観性の観点に従えば、石油地下流は物語的潤滑剤[narrative lubes]として機能する。すなわちこうした地下流は、この惑星の形成と活動におけるさまざまな不整合、異常、あるいは私たちが単純に「プロットの穴」と呼ぶものを互いに結びあわせるのである。そうである限りで、石油地下流は、大地的な脱コード化機械、陰謀、多政治[polytics]そして地球的動力学を貫いているのだ〔......〕★39。

「プロットの穴」はアルヴァンソンの日記のパートにも現れた表現であり、ここでネガレスタニは、本書『サイクロノペディア』がもつ断片的かつ匿名的な形式が、いかにして逆にひとつの物語機械として、読者の想像力を加速させていくのか(潤滑剤という表現に注目してほしい)ということを自己言及的に示唆しようとしている。「プロットの穴」をつなぐある滑らかな名もなき物質が、惑星的かつ宇宙的な次元で、陰謀論的想像力を戦争機械としてリアルにマッドに励起するのだ。かくしてメタフィクション的な語りの「形式」はポストモダン的閉域を離れ、いまや宇宙論的思弁としての「内容」に、実在論的に関わりあう様相を呈し始める。

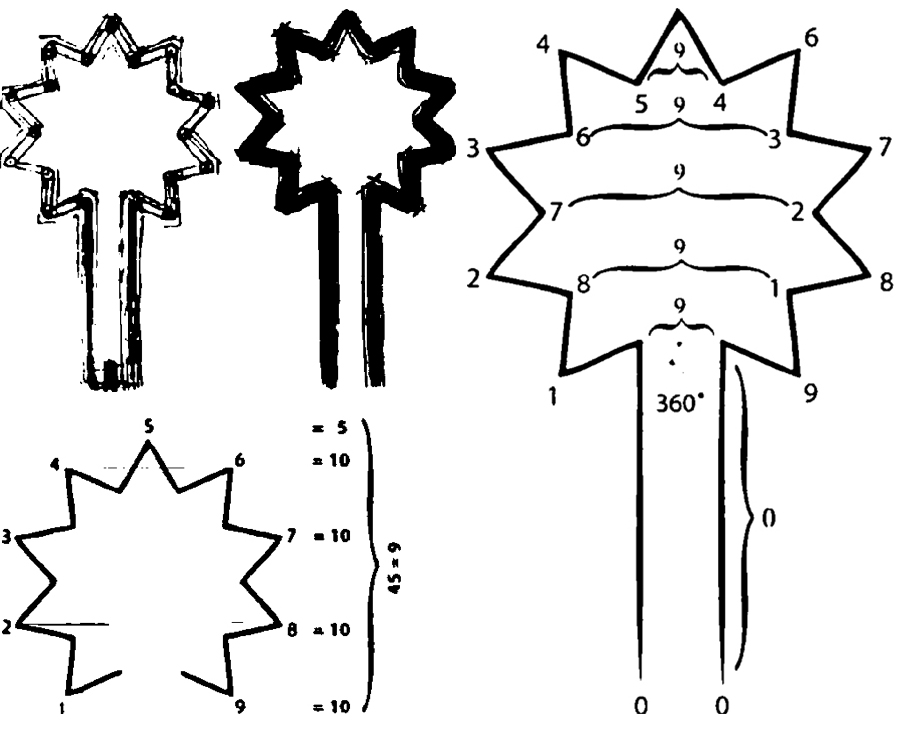

だが、こうしたオカルト的思弁は、いかにそのメタフィクション的仕掛けの脱ポストモダン化を評価しようと、哲学的な「内容」としてたんに要約するかたちで紹介するだけならばほとんど意味をなさない。ネガレスタニが引用する旧約聖書やメソポタミア神話に関係するさまざまな図版(現実のものもあればフェイクのものも含まれる)やニック・ランド由来の数秘術的なダイアグラムと関係づけられることで、初めてそれらの言説はミーム的(ハイパースティション的)な力を発揮する。すなわち、読む側のアクチュアルな世界に対する知覚の仕方、認識の仕方をヴァーチャルに書き換え、想像可能性の範囲に対するゲリラ的戦闘を継続するべく、もはやいかなる相関主義的制限も有さない、ノマド的戦争機械を構築するための方法を与えてくれるのである。

たしかに本書で開陳されるネガレスタニ=パルサニの一種の錬金術的思弁は、書評を書いたハキム・ベイも指摘しているように「部分的には天才的、部分的にはまったく狂気」と呼べるものであり、「著者が本当に政治的意図をもっているのかどうかも定かではない」と言われざるをえない★40。にもかかわらず、2010年代末を生きる私たちの視点からすると、ネガレスタニがこの時点で少なくともひとつの先見性のある政治的洞察、あるいは「現実的な」意図を抱いてこの小説を書いていたことは明らかなように思われる。すなわち、この頃から世界中で増加しつつあった自爆テロの事件、それにコミットする人々の心理がいったい何によって動機づけられていたのかを本質的なレヴェルで把握し、解釈することである。ちょうど『サイクロノペディア』が執筆されていた時期、ネガレスタニは「平和の軍事化──テロの不在か不在のテロか?」と題された論考を発表していることからもそのような意図があったことは窺い知れる★41。白人至上主義者の無差別大量殺人(それにしてもなぜこれらの出来事はテロと呼ばれないのだろうか?)が頻発する現在のポストゥルース状況において、ネガレスタニの批判的なテロリズム解釈、すなわちいかにしてテロリズムの政治神学からノマド的戦争機械を奪還するかという問いかけは、喫緊の重要性を帯びている。

ネガレスタニは、西洋のグローバル資本主義=一神教の論理を、イスラーム神学の神秘主義と軍事主義によって批判しようとしているのではない。すでに言及したように、彼はそれらよりも古いメソポタミア、バビロニア、シュメールやアッシリアなどの宗教的想像力に遡りつつ、中東のいわば風土的な思考(ユク・ホイならばそれを「宇宙技芸 cosmotechnics」と呼んだだろう)の物質化され、陰謀論的リビドーの備給を受けたものとしての「石油」(『サイクロノペディア』の後半では、これに加えて「砂塵 dust」と「サイクロン」とが「地球による暴動」を構成する概念的キャラクターとして登場するだろう)の形象に訴えかけることを選択するのである。これによってネガレスタニは、私たちが例のイディオムにおいて想像可能性の限界として抱えていた「資本主義の終わり」をまさしく想像可能なものにする。すなわち、アメリカと中東の地政学的利害の対立において演じられているような、資本主義的−神的−太陽的な論理を核心部において捉えつつ、これをさらに地質精神分析的な次元において反覆しつつ書き換えることによって、ノマド的戦争機械たちのための別のダークな想像可能性を開いてみせているのである★42。そこにこそ私たちは注目するのであり、『サイクロノペディア』が「セオリーフィクション」として提出されたことの意味もまたそこにあると言わざるをえない。「資本主義の終わり」を想像できるようになるためには「世界の終わり」よりももっと強烈な幻想が必要なのだ。匿名的物質たち(そこにはアルヴァンソンが手にした出所不明のテクストのようなものも含まれる)との共謀と陰謀は、そのような解き放たれた想像力へと向かうためのゲートとなる。

ハイパーカオスと気候変動

私たちが考える「トラブル」がけっして大地の内部にのみ閉じるものではないことを、レザ・ネガレスタニは実在論的物語の力によって教える。あるいは「太陽の破局」(レイ・ブラシエ)を超えた地点でさえ、そのような「トラブル」は終わりを迎えないと言うべきなのかもしれない。ジェイムソンが描写したあの相関主義的ホテル、後期資本主義あるいはポストモダンの閉域は、メイヤスーが「ハイパーカオス」の概念で論理的に示したように、つねに非常出口を備えている。問題は、その「外」に出ることに私たちの身体が、いやそれどころか私たちの思考と想像力さえもが耐えられるかどうかである。後期資本主義は薄ら笑いを浮かべつつ私たちの想像力を試すだろう。そこにはもはや相関主義的−太陽的論理によって保証された人間的な価値や意味、わかりやすい安心や安全さといったものはないのだから、出て行っても意味などないのではないか、と。最新の科学的研究成果が教えるように私たちはすでにかなり高い確率で気候変動の時代に突入してしまっている。繰り返すが、これは「危機」ではない。「危機」はいまだポストモダン的−相関主義的安全さの圏域内に留まっているのだから、私たちの時代が迎えつつある変化を「危機」の名で呼ぶべきではないのは自明だ。私たちは私たちが抱えるトラブルを、その匿名性の深部において捉えなければならない──すなわちこのトラブルのテロリズム的形態、そして「世界の終わり」のミーム的な力さえ直視しつつ。私たちの住む世界のいまや私たちの手に負えないほどになってしまった予測不可能な性格は、相関主義的閉域の「外」に向かって思考するための訓練の機会を私たちに与えてくれるだろう。あるいは逆の関係も考えられる。「ハイパーカオス」の思弁や、あのイデア的な太陽との関係をめぐる地哲学的かつ宇宙論的なフィクションを通過することによって、私たちはこの時代の不確実性をひとまず切り抜けるための想像力の免疫のようなものを手に入れることができるのかもしれない。いずれにせよ、非常出口は論理的にはすでに与えられている。あとはその「外」に向かう想像力のための実在的なプロットを、物語を、私たちが用意できるかどうかである。

註

★27──メイヤスーによる相関主義の定義については『有限性の後で』(千葉雅也ほか訳、人文書院、2016)のとりわけ第一章「祖先以前性」を見よ。

★28──Cf. Quentin Meillassoux, "Iteration, Reiteration, Repetition: A Speculative Analysis of the Sign Devoid of Meaning", in Armen Avanessian and Suhail Malik (eds.), Genealogies of Speculation: Materialism and Subjectivity since Structuralism, London and New York: Bloomsbury, 2016, pp. 133-4.

★29──おそらく私たちの提案した3つのパラダイムによる現代思想(広義のポストモダン)の内的分類には、スピノザ的実体(したがってヘーゲル的絶対者)をどこに位置づけるかという観点が欠けていると指摘されるだろう。しかしスピノザの名が決定的に重要な意味をもつのは、現代大陸哲学における「超越と内在」の対立という問題系においてこそだという点を押さえておくならば、この分類の提案のなかに「超越」の哲学者たちがほとんど入っていないことに気がつくはずだ。私たちはある意味で「内在」の哲学の内部での分類を提案しているのであり、とりわけ通常は「不可能なもの」などの超越(論)的形態をとる相関主義が、「内在」の思考のなかに侵入してくる場面にこそトラブルを見出そうとしている。欲望の欲望に対する「内在」としての「生」の歪みが、思考の「熱」こそが問題なのだ。それゆえスピノザの名はこのダイアグラム全体を霧のように覆っているものと考えてもらいたい。「超越と内在」の対立については以下が詳しい。ジョルジョ・アガンベン「絶対的内在」、『思考の潜勢力』高桑和已訳、人文書院、2009年、460−496頁

★30──ピーター・ティールに代表されるアメリカのテック系起業家たちが奉じる「新反動主義」的なリバタリアン思想、そしてその背後でイデオローグのごとく振る舞うニック・ランドの「暗黒啓蒙」との関係については、木澤佐登志『ニック・ランドと新反動主義──現代世界を覆う〈ダーク〉な思想』(星海社新書、2019年)が詳しい。またティール的な「ゼロ・トゥ・ワン」の思想への批判をオーストリア学派のリバタリアン経済学にまで遡りつつ考察している書として以下のものがある。Philip Sandifer, Neoreaction a Basilisk: Essays on and Around the Alt-Right, Eruditorum Press, 2017.

★31──『有限性の後で』第3章、「事実論性の原理」を参照せよ。

★32──これは「論理的」批判をすることがもはや無意味になっているということを言うものではない。論理は依然として重要であり、むしろそれ以外のいかなるものも重要ではないと言っていいぐらいだ。だが、メイヤスーの『有限性の後で』の議論自体がすでに、ある種のミーム的言い回しの力、イディオムやレトリックの力を借りてはいなかっただろうか。論理そのものが、実在論的パラダイムから眺められるならば、ミーム−原子の力によって支えられている可能性がある、と指摘されねばならないのではないだろうか。この問題は、人間の論理的思考の能力(推論の能力)それ自体が、基本的には帰納的なものでしかない自然史における進化的適応のプロセスのなかで獲得されたものでしかないという事実を踏まえるとき、メイヤスー自身が言うのとは別の意味での「事実論性」の問題に私たちを直面させるのではないだろうか。論理の概念がミームという進化的原子に起源をもつものであるとするなら、私たちは私たちがこれまで論理に認めてきたある種の普遍的な力を、ミーム化した(唯物論化した)言語自身にも認めなければならないのではないだろうか。しかしこの問いを真に問うための準備が、残念ながら私たちにはまだほとんどできていない。

★33──Reza Negarestani, Cyclonopedia: Complicity with Anonymous Materials, Melbourne: re.press, 2008.

★34──日本ではSF作家である樋口恭介の『構造素子』(早川書房、2017年)や円城塔『Self-Reference ENGINE』(ハヤカワ文庫、2010年)などがこの「セオリーフィクション」に該当するだろうか。普通の思弁小説とのあいだに引かれる境界線がむしろ重要であると思われる。またそれは結局のところエンターテイメント的な「物語」の有無ということに尽きるのではないかとも思われる(その場合、たとえば最近邦訳が出た劉慈欣『三体』(光吉さくらほか訳、早川書房、2019年)などは「セオリーフィクション」というより純然たる思弁小説に分類される)。このジャンルの再構成された歴史については、樋口の手で訳された以下の記事が参考になるだろう。「【翻訳】セオリー・フィクション文献リスト by Gregory Marks」、『樋口恭介|note』2019年3月12日、URL = https://note.com/kyosukehiguchi/n/n1d4b623c7fe8(最終アクセス:12月10日)

★35──この導入部もそれなりに興味深い。というのも2人が知り合うのはSuicideGirlといういわゆるプロフィール紹介サイト上であり、「Z」がアルヴァンソンに対しイスタンブールの街を案内すると伝えていたことや、空港で待ち合わせしていたアルヴァンソンが「Z」に会えなかったことの「含み implications」を考えるシーン、さらにホテルに着いた彼女が「イスタンブールは楽しい楽しい冒険になるはずだったのに」と落胆を表明する箇所などからは、「Z」の真意が何であれ、アルヴァンソンがこの旅に一種のロマンスを期待していたことが明らかに匂わされているからである。その後パルサニの思想として展開される壮大な陰謀論的図式のことを考えると、愛読書はピエール・ギュヨタの『エデン・エデン・エデン』などと平然とプロフィールに書いていた「Z」なる人物がとったこの出会い(損ね)の戦術自体が、擬態と擬餌、メーティス的なものとして解釈することができる。アルヴァンソンが夢遊病を患っており、ホテルの室内で原稿を発見したのもこの夢遊病の発作中であったこともまた「信頼できない語り手」としての機能を彼女に与えていると思われる。Cf. Cyclonopedia, pp. x-xi.

★36──Cyclonopedia, p. 17.

★37──Cyclonopedia, p. 18. 「ジオトラウマ」の語は「太陽への地磁気的陰謀」と題されたセクションに現れる。Cf. Ibid., p. 147.

★38──Cf. Cyclonopedia, p. 12.

★39──Cyclonopedia, p. 16.

★40──Peter Lamborn Wilson [Hakim Bey], "Partly Genius, Partly Quite Mad", Fifth Estate #380, Spring 2009, URL = https://www.fifthestate.org/archive/380-spring-2009/partly-genius-partly-quite-mad.

★41──Reza Negarestani, "The Militarization of Peace: Absence of Terror or Terror of Absence?", in Robin Mackay (ed.), Collapse: Philosophical Research and Development, Vol. 1, Oxford: Urbanomic, 2007. pp. 53-91.

★42──バタイユを経由して、地球と太陽の関係に一神教の問題を見てとった他の人物に、中沢新一を挙げることができる。太陽的一神教に対するネガレスタニと中沢の思弁を比較することは、私たちに強い興味を引き起こす。以下を参照せよ。中沢新一『日本の大転換』、集英社新書、2011年。

仲山ひふみ(なかやま・ひふみ)

1991年生まれ。批評家。主な論文に「『ポスト・ケージ主義』をめぐるメタ・ポレミックス」(『ユリイカ』2012年10月号、青土社)、「聴くことの絶滅に向かってーーレイ・ブラシエ論」(『現代思想』2016年1月号、青土社)、「加速主義」(『現代思想』2019年5月臨時増刊号、青土社)など。

- トラブルの複数の名

- ボナヴェンチャー・ホテルと世界の終わり

- 石油との共謀と資本主義の終わり/ハイパーカオスと気候変動