INFO

「『10+1』DATABASE」サイトオープン

1994年から2008年までに刊行した季刊誌『10+1』全50号のテキストおよび図版資料をすべてデジタルデータに変換し、webでの閲覧や検索を可能にするプロジェクトです。2009年4月より、毎月2-3冊分のデータを著者の承諾を得た順に公開します。https://db.10plus1.jp/

2009年日本建築学会賞(作品)発表

4月初旬に2009年日本建築学会賞(作品)が発表された。賞は、近年中主として国内に竣工した建築の設計(庭園・インテリア、その他を含む)であって、技術・芸術の進歩に寄与する優れた作品に与えられる。《神奈川工科大学KAIT工房》石上純也[石上純也建築設計事務所代表取締役]……続き>>

MAIL MAGAZINE

ご登録はこちらから

10+1 web siteに掲載のテキスト・写真の著作権は、テキスト・写真の著者・撮影者に帰属します。

特に断りのない限り、著作権法に定められた著作物の利用規定を逸脱し、記事・図版を転載使用する事はお断り致します。

Copyright (c) 2001-2009 INAX All Rights Reserved

Powered by Movable Type 4.2

200903

特集:1970年代生まれの若手建築家

30代建築家 アンケート

石上純也 伊藤博之 乾久美子 菊地宏 中村拓志 西牟田奈々 長谷川豪藤本壮介 吉村靖孝 LEVEL Architects(中村和基+出原賢一)

1──同世代の建築家の作品を見た時に、方法論的な共有意識や共通の建築的記憶を感じたことがありますか。あったとすれば、どのような作品や方法、記憶でしょうか。

2──上の質問と関連しますが、先行する世代で影響を受けた・あるいは関心のある建築家を挙げていただけますか。その影響や関心は、具体的にどのような作品やディテールあるいは考え方・方法にでしょうか?

石上純也[建築家/石上純也建築設計事務所]

●1たくさんの僕と同世代の方々の作品を雑誌などで拝見していますが、毎回、共感するとともに僕のなかになにか違和感のようなものがのこります。それは、ほんとうに毎回のことなので、個別の作品に対して特にこうだ、というようなものはあまりありません。おそらく、同じ時代の中で、「みんな」がどのようなところに、どのようにして到達しようとしているのか、という全体像に興味があるように思います。

●2

僕は、独立する前にSANAAにいたので、妹島さんや西沢さんの影響は、ごく自然にあたりまえに受けています。ただ、影響を受けた方々はすごくたくさんいて、自分でもわからなくなるくらい、ミックスされているように思います。特にこのひとに影響を受けたというよりは、僕自身が見聞きしてきたすべてのことが、僕にとって等価に影響していてほしいと思っているのです。

いしがみ・じゅんや

1974年神奈川県生まれ。武蔵野工業大学工学部建築学科卒業。東京芸術大学大学院修士課程修了。石上純也建築設計事務所主宰。作品に《table》(2005)、《レスサスのための会場構成》(2005)、《神奈川工科大学KAIT工房》(2008)ほか。

伊藤博之[建築家/O.F.D.A associates]

●1形、テクスチャ、ディテールのそれぞれに、同等の重要性が感じられる作品。あるいは、これらのカテゴリーの中間または外側の領域の表現について意識的な方法。 一般に、スケールに応じてヒエラルキカルに考えられがちなこの3つのカテゴリーは、実はむしろ通常の設計のプロセスにおける順序と段階のことであって、身体を取り巻く環境の総体に素直に向かい合おうとするとき、体験はそれほど階層的でも分節的でもないことに気付く。 このスケールを横断する視点は、教育の場では「スケール感が養われない」とネガティヴに語られがちなCADやCGの操作感と、無縁ではないと思う。

●2

SANAAの作品

SANAAの作品を通して見られる、空間の「関係」についての連綿と続く探求。建築においてその言葉の意味の幅が大きく広がり、精度が高まった。膨大なバリエーションを作るスタディの方法からは、些細な部分の違いの重要性と、その延長に未知のものに到達する道があることを学べる。青木淳のテクスト

- 『原っぱと遊園地 2』

- 『原っぱと遊園地』

伊東豊雄《まつもと市民芸術館》

訪れた人を元気にするような建物を伊東さんが作り、そのための装飾性も厭わないという態度表明は、ある意味メディアテークよりも衝撃であった。近代建築が忘れていた建築の可能性を広げ、建築を作る意欲が湧いてくるような建物であった。-

- 伊東豊雄《まつもと市民芸術館》 提供:まつもと市民芸術館

いとう・ひろゆき

1970年埼玉県生まれ。東京大学大学院修士課程修了。O.F.D.A associates 共同主宰。東京電機大学非常勤講師。作品に《富谷町の家》(2008)、《MATSUBARA》(2008)、《SPIRA》(2006)ほか。

乾久美子[建築家/乾久美子建築設計事務所]

●1平田晃久《Kodama Gallery》

既存躯体の柱や梁の凹凸をさらに増やしてみればいいのでは、という発想でつくられた内装のリノベーションで、その方法論に共感しています。リノベーションが「新/旧」といった対比(これは一番簡単な例ですが)で両者を架橋するのではなく、とにかく新も旧もいっしょくたになってでこぼこの増殖へと向かっています。既存の環境を受容するだけではなく、多様さに着目して利用する。そんな時間軸を貫くような動的なアイディアを捻出する姿勢に共感しています。-

- 平田晃久《Kodama Gallery》 提供:平田晃久建築設計事務所

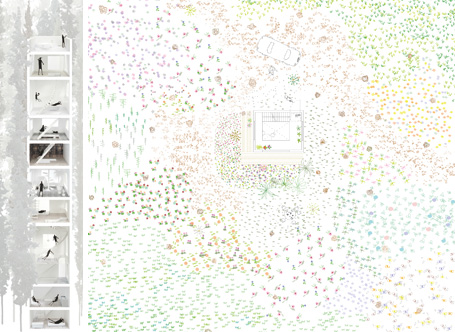

石上純也《神奈川工科大学KAIT工房》

「構造を粉砕してみる」ことだけが石上さんの意図ではないでしょうが、《KAIT工房》の構造の考え方に大変に共感します。構造を集約して太くしてスパンを飛ばすのではなく、構造をこなごなに散らすことをしてみるという方法論は、不透明の柱からメッシュ状の柱への変換を果たした《せんだいメディアテーク》で発見されたことの一つだと思いますが、この構造の粉砕化はとても面白いことだと思います。とはいっても、《KAIT工房》でここまで(塵と見まがうまでに)粉々にしてしまったものができてしまったわけですから、これ以上何をすればよいのかはよくわからなくなっています。-

- 石上純也《神奈川工科大学KAIT工房》 提供:石上純也建築設計事務所

長谷川豪《五反田の住宅》 藤村龍至《Building K》

- 長谷川豪《五反田の住宅》撮影:新建築社写真部

- 藤村龍至《Building K》撮影:新建築社写真部

藤本壮介《Tokyo Apartment》など

- 藤本壮介《Tokyo Apartment》

提供:藤本壮介建築設計事務所

中村竜治《Pinup》

「無意識の所作のかわいさ」みたいなものの追求に共感する作品、付箋みたいなものが沢山壁に貼られていて、そこに眼鏡をディスプレイするというものです。ここでは付箋を媒体として定着された無意識の行為が意外な美しさに満ちている、ということに気づくことだけを提出しているわけですが、その気づきだけを提出することで、デザインの行為を最小限に抑えようとする姿勢に共感します。こんなにきれいな作品になりませんでしたが、画鋲のわずかな向きの違いを利用することで、壁を装飾する方法(GOLDチタンのコンペティション案)を考えてみたことがありました。-

- 中村竜治《Pinup》 提供:中村竜治建築設計事務所

●2

「先行する世代」だとあまりにも多くの方をリストアップすることになります。「先行する近い世代」と読み替えて回答します。

西沢大良

「多様性の受容方法」といった問題意識の存在を西沢さんの作品から明確に理解することができました。また、「表層」と「存在」という問題を架橋するという問題意識も彼から学んだのではないかと思っています。それ以上に、建築とは「存在」以外のなにものでもないといった明確な設計態度の(現代における)可能性を西沢さんから感じていて、そして、そうしたことが重要だといった考えに影響を受けていると思います。アトリエワン(塚本由晴+貝島桃代)

多様性の受容という課題の重要性、都市と建築を架橋する方法などについてさまざまレベルで影響を受けました。さらに、建築を語る言葉の重要性についても学んだと思います。とにかく、すべてをリストアップすることが難しいぐらいに影響を受けていると思います。西沢立衛

建築の壮大さとか破天荒さとかおおらかさみたいなものの大切さを西沢さんから学んでいるように思います。また、瑞々しくなければ「表現」ではないと言うような態度から、作家としての厳しさも西沢さんから学んでいるように思います。とはいっても西沢さんの影響は受けたくても受けられるような種類のものではなくて、どちらかというと憧れのような存在として私の中で位置しています。

いぬい・くみこ

1969年大阪府生まれ。東京芸術大学美術学部建築科卒業。イェール大学大学院建築学部修了。乾久美子建築設計事務所主宰。東京大学非常勤講師。作品に《ルイ・ヴィトン高知店》(2003)、《ヨーガンレール丸の内》(2003)、《アパートメント I》(2007)

菊地宏[建築家/菊地宏建築設計事務所]

●1NAP事務所の中村拓志くんの集合住宅で樹木の間に建物が積極的に関係しあおうとするところや、ぷっくりと膨らんだ住宅の外壁などを見ると、外とのかかわり方、コンテクスト、外壁の振る舞いなど、表現方法は彼独自のものだとしても、同世代として影響されてきた背景に共通点を見ることができる。

-

- 左:中村拓志《Dancing trees,Singing birds.》

右:中村拓志《House SH》 ともに撮影:阿野太一

●2

ヘルツォーク・アンド・ド・ムーロン

初期の住宅の拡張案に見られる木に食い込んだ建築。スイスボックスを崩壊させていく先駆者。ピーター・メルクリ

《彫刻の家》。光と空間の関係。同じ寸法の部屋が二つあり、天井高が異なること。複数空間の問題に対する可能性。ギゴン・アンド・ゴヤー

《キルヒナー美術館》。光と空間構成のあり方。ピーター・ズントー

教会の建物の立ち方により生まれる外壁の風化のグラデーション。《ブレゲンツ美術館》の光空間の縦積み。モルガー&デゲロ

バーゼルの集合住宅を併殺した学校の外側を構成する外壁じみたポーチ壁面。ヴァレリオ・オルジアッティ

学校の外壁に平面構成の痕跡が窓廻りに現われているところ。西沢立衛

《森山邸》に見られる図式建築のよい意味での崩壊が結果として空間を豊かにしているところ。-

- 西沢立衛《森山邸》 提供:西沢立衛建築設計事務所

妹島和世

図式がどんどん不定形になって自由を獲得していく様子。アトリエワン

都市に対する観察眼の鋭さと建築に対して行なわれる多様な性格付け。昔の人では、

レイマ・ピエティラ

《ヘルシンキ工科大学学生寮》の中の食堂の緩やかな天井。ハンス・シャロウン

《ベルリン・フィルハーモニー》などの徹底した造形力。-

- ハンス・シャロウン《ベルリン・フィルハーモニー》 撮影:五十嵐太郎

きくち・ひろし

1972年東京生まれ。1996年東京理科大学工学部第一部建築学科卒業。1998年同大学大学院工学研究科建築学専攻修士課程修了。1998-1999年妹島和世建築設計事務所勤務。2000-2004年ヘルツォーク&ド・ムーロン建築事務所勤務。2004年菊地宏建築設計事務所設立。作品に《南洋堂書店改修》《LUZ STORE》ほか。

http://www.hiroshikikuchi.com/

中村拓志[建築家/NAP建築設計事務所]

●1建築と身体の関係性やふるまいのデザインを通じて、確かな実感を生み出そうとしていると感じる。

●2

レム・コールハース

商業主義や資本主義と積極的に交わりながら、建築の新しい方法論を模索しているところ。

なかむら・ひろし

1974年東京生まれ。1999年明治大学大学院理工学研究科博士前期課程修了。同年隈研吾建築都市設計事務所入所。同事務所主任技師を経て、2002年NAP建築設計事務所設立。

http://www.nakam.info/

西牟田奈々[建築家/SML一級建築士事務所]

●1SMLは「町から学ぶことをどう建築に結びつけていくのか」をひとつのテーマとしています。オンデザイン・西田司さんの《横浜アパートメント》は、‘溢れ出し’を許容し、時間の経過で建築と建築を取り囲む周辺が変化していくことを想定しています。それまで西田さんがやってきた地域社会と密着した活動が、建築に結びついていて、非常に共感できました。

- 長谷川豪《桜台の住宅》撮影:新建築社写真部

- 左:五十嵐淳《風の輪》外観 提供:五十嵐淳建築設計

右:同内観 撮影:新建築社写真部

●2

レム・コールハースの《Kunsthal》は、体感した建築の中でもっとも「こういう建築を作りたい」と感じた作品です。学生時代に行きましたが、ヒューマンスケールに応えるというより、ヒューマンスケールを建築に活かすという感覚を得たのを覚えています。

-

- OMA/レム・コールハース《Kunsthal》 左:東側外観 右:レクチャー・ホール

撮影:五十嵐太郎

OMA+AMO

設計事務所がシンクタンクを併設させるというのは、現代社会の建築が見習うべき姿であると考えています。

にしむた・なな

1976年埼玉県生まれ。2001年法政大学大学院工学研究科建設工学専攻修士課程(渡辺真理研究室)修了。SML共同主宰。作品に《ホンポウハウス》(2006)、《カコマレハウス》(2006)、《カンレキハウス》(2007)(いずれも基真由美と共同設計)。

長谷川豪[建築家/長谷川豪建築設計事務所]

●1

- 乾久美子《アパートメント I 》

撮影:新建築社写真部

-

- 石上純也《森と別荘のある家》 提供:石上純也建築設計事務所

●2

坂本一成さんと妹島和世さん。それぞれのスケールの感覚、建築の単純さと複雑さのバランスなどに影響を受けました。

はせがわ・ごう

1977年埼玉県生まれ。東京工業大学大学院修了。長谷川豪建築設計事務所主宰。東京工業大学、法政大学、昭和女子大学非常勤講師。《森のなかの住宅》(2006)、《桜台の住宅》(2006)、《五反田の住宅》(2007)ほか。

藤本壮介[建築家/藤本壮介建築設計事務所]

●1鳥瞰的に見渡せているわけではないので、共通点等は、あまり感じたことはありません。僕自身は、同世代のなかでは、良い意味でも悪い意味でも、古いと思っています。建築というものにこだわっている。そして建築がどのようにして始まるのか、建築というものはどこまで拡張していけるのか、という建築の可能性について、いつも考えています。また、空間というもののよって立つ枠組み、新しい時代の新しい価値観の枠組みについて、模索していきたいと思っています。あるいは、人工物としての建築とそのほかの自然物との関係の新しい形、また、人為と無為の間の新しい地平、のようなものに関心を持っています。そのようなことを根底に持ちながら、さまざまなアイディアを日々試みている。その試みは時にふざけたような建築に見える場合もありますが、それらは予感であり、自分の理解の範囲を少し超えたところで、価値観を拡張していきたいと思っています。

●2

ある意味では、すべての歴史的な建築物、歴史的ではない建築物、さまざまな都市の姿、すべての人工物、すべての人間が構築した概念、そしてすべての人間とは関係のないところから生まれた自然物から影響を受けていると思います。影響というか、それらの世界からインスパイアされて、自分の建築を拡張していくきっかけを見出そうとしている。

ただし、僕自身が建築にこだわっている、というときの「建築」という概念の根底は何なのか、うまく説明できませんが、アートとも、オブジェとも、概念とも、生活とも違う、建築、というものが、確かにある、という気がしています。

ふじもと・そうすけ

1971年北海道生まれ。1994年東京大学工学部建築学科卒業。2000年藤本壮介建築設計事務所設立。作品に《House N》(2008)、《情緒障害児短期治療施設》(2006)、《T House》(2005)ほか。

吉村靖孝[建築家/吉村靖孝建築設計事務所]

●1郊外の記憶。戦後の郊外には「敷地」がない。そこにあるのは、建築的構想の起点たり得る固有性が剥奪された、ただの、そして大量の土地の残骸である。そういった郊外のあり方を憎むにしろ愛すにしろ、初期設定の一部として記憶しているのが僕らの世代だと思う。「敷地」に幻想を投影できない環境に育った僕たちのアプローチに世代的な共通性があるとすれば、敷地を読み込むというよりも、それ自体を積極的に書き変えようとする姿勢ではないだろうか。一方、郊外は「都心なき郊外」へと転機を迎え、都心には郊外的な「敷地」の欠落を引き継ぐかのような超高層集合住宅群が林立している。今この瞬間こそ郊外、あるいは郊外性について考えるべきと強く感じている。

●2

-

左:『メイド・イン・トーキョー』

右:『超合法建築図鑑』

よしむら・やすたか

1972年愛知県生まれ。早稲田大学理工学部卒業。早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。吉村靖孝建築設計事務所主宰。早稲田大学芸術学校非常勤講師。関東学院大学非常勤講師。著書に『超合法建築図鑑』(彰国社、2005)。作品に《ドリフト》(2006)、《亀や龍宮殿》(2005)、《フィズ》(2005)ほか。

LEVEL Architects[建築家/中村和基+出原賢一]

●1あまり意識したことはありません。個人住宅の設計が主である現状では、その方法や共有意識などは、施主とのコミュニケーションの中で、その都度共有していこうと心掛けています。社会との開放性や閉鎖性の距離感等は、むしろ施主自身の社会的なバックグラウンドから引き出されると考えています。

●2

内藤廣『建土築木1 構築物の風景』(鹿島出版会)の考え方

- 『建土築木1』

なかむら・かずき

1973年生まれ。日本大学理工学部建築学科卒業。納谷建築設計事務所を経て、2004年LEVEL設立。

いずはら・けんいち

1974年生まれ。芝浦工業大学工学部建設工学修士課程修了。納谷建築設計事務所を経て、2004年LEVEL設立。

![[pics]語りかける素材](/img/bnr_pj_pics.gif)