庭的なるもの、外構的なるもの

──《躯体の窓》《始めの屋根》《桃山ハウス》から考える

──《躯体の窓》《始めの屋根》《桃山ハウス》から考える

庭とスタディ

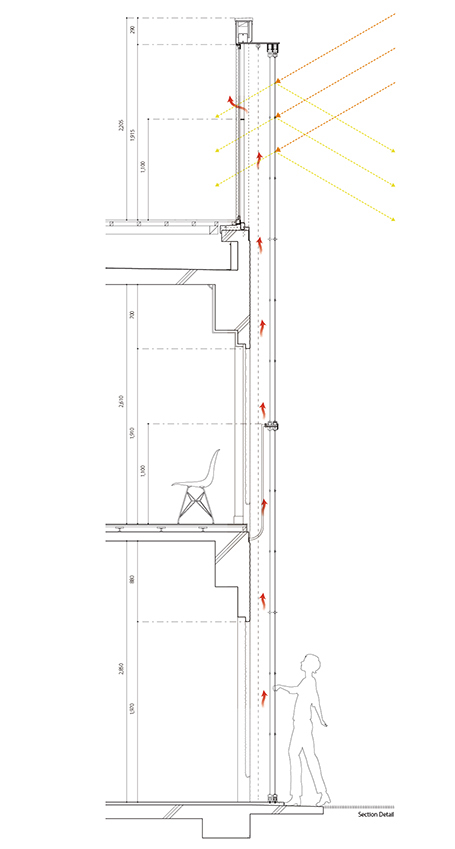

- fig.15──増田信吾+大坪克亘《躯体の窓》断面図[提供=増田信吾+大坪克亘]

中川──そこも面白いですね。私はわりと人間目線で、だからこそ断面を考える視点もシークエンシャルに移動するし、いくつも断面的な関係性が生まれてくる。増田さんは神目線というか(笑)、鳥瞰的な捉え方ですね。内と外の両方が入った断面でなければならないという点に、先述の「境界付近」への関心が現われていると思います。

ところで増田+大坪ではスタディ模型はつくりますか?

増田──スタディでは主にCGと図面を用いていて、施主に見せる時をのぞいて模型はあまりつくりません。少しナイーヴかもしれないけれど、さっきの主観の話と同様、模型をつくってしまうと僕らがその空間を好きになるというか、自分の思考がドライヴしてしまって施主や場所との調整がうまくできなくなってしまうことが足かせになることがあります。

中川──たしかに模型よりCGのほうが空間をあらかじめ把握しやすいツールだと思うのですが、増田+大坪はもっと踏み込んでCGを選んでいる気がします。

増田──ええ、イメージづくりを目的とするツールというよりも「立体図面」のようなものとしてCGを運用しています。最初から実施設計レヴェルで、例えば鉄の鋼材表を用意して、部材の勝ち負けを確認するためにもCGスタディをしています。CGだとスケール概念がなく、一瞬で任意の大きさに拡大・縮小して検討ができるから、納まりや見え方をフェアに判断できるところに利点があると思っています。ざっくり言えば、BIM(Building Information Modeling)のようにスタディしているので、つくり方そのものを考えている感じに近いんでしょうね。中川さんの《桃山ハウス》はやっぱり模型スタディがメインですか?

中川──模型でドライヴさせました。《桃山ハウス》は最初に1/50の模型[fig.16]で塀と屋根の関係をある程度決定し、それ以降は1/20の模型[fig.17]でスタディを続けました。着工前に柱頭や軒先の1/1模型もつくりましたし、《ライゾマティクス 新オフィス移転計画》(2015)のときは1/30[fig.18]、いま最近のプロジェクトでは勢い余って1/10と、模型が徐々に巨大化してきています(笑)。

ちなみに、私の事務所ではスタイロを用いたヴォリューム・スタディは相当抽象的な考え方を前提とするスタディで、外から見たときの形態を検討するとき、つまり外と内が切断された建築を考えるときに有効なツールであって、外と内を区別しない建築や具体性をはらんだ新しい組み立て方の建築をつくるのには適していないように思えるからです。

- fig.16──中川エリカ《桃山ハウス》1/50の模型[写真=鳥村鋼一]

- fig.17──同、1/20の模型[写真=Yuji Harada]

- fig.18──中川エリカ

《ライゾマティクス 新オフィス移転計画》(2015)1/30の模型[写真=鳥村鋼一]

増田──はじめからディテールと全体の両方を同時に見ないとつくれないという点には共感します。

中川──そうですね。庭的、外構的であるということとも深く関係していると思います。そのうえで、抽象的なレヴェルでの操作になりがちなヴォリューム・スタディをせず、最初からものすごく具体的なレヴェルでスタディしているところはたしかに共通していますが、やっぱり増田+大坪のほうが一貫して言語化できるスタディをしているという意味で建築家らしいと思います。

私の場合、身体と直結したところで、言葉にならないことも含めてスタディをしたいから、模型を重宝しています。スタディの過程で写真やCGをなるべく挟みたくないんですよね。

- fig.19──増田信吾+大坪克亘

《風がみえる小さな丘》(2010)

[写真=増田信吾+大坪克亘]

ちなみに現在は模型=確認用、CG=スタディ用というやり方が確立されつつあるけれど、仕事を始めた初期の頃は僕らも大きな模型をつくっていて、例えば鉄骨造でやるときは実際に模型も鉄で溶接して製作していました。《風がみえる小さな丘》[fig.19]を出した2008年の「SDレビュー」では、模型やドローイングなどのプレゼンテーションに評価が集中し、案そのものへの評価ではなかったことが少し不本意だったので、絵や模型を外向けに発表するのはもうやめようと思い、徐々にやり方を変えていきました。

中川──興味深い経緯ですね。ちなみに、私が模型を好きな理由のひとつに「押すと揺れる」ということ、つまり構造的にもつかどうかを体感的に実感できることがあります。事務所の外で構造の打ち合わせをするときも、合板でつくった1/30模型を持っていって構造設計者にも揺らしてもらっています。

私の事務所のCGはまだ抽象的な部分もあるので、増田+大坪のような具体的なレヴェルでCGをつくれるようになるとまた違う展開があるかもしれないですね。

ただ最近は、幸いなことにスタッフも模型スタディの旨味を経験として蓄積していて、1/30に飽き足らず1/10をつくり、ときには1/1のモックアップもつくりたいという意見に付き合ってくれます。必要があれば厭わないという域に達しているのですが、建築の規模が大きくなれば、そのスタディ方法には限界があることも事実です。現在の実感としては、500平方メートルくらいまではこの方法でいけそうかな、ということくらいで......。

この規模であれば、建物以外の庭、つまり敷地外も含めた影響のありそうな周辺環境も模型でつくるのですが、増田さんは建物の外もCGでつくりますか。

増田──周りの家や植栽等も含めてかなり具体的につくりますね。やっぱりどうやって場所に馴染んだり、なにが影響を与えているかを注視していくことが、外構や庭を考えるにあたって一番重要ですよね。内も外もどちらも同じくらい重要には違いないのですが、僕らなんかはむしろ外のほうが重要であることが多いんだと思います。外が変われば取り込まれる先である内の空間もまったく変わってくるわけですから。

「庭的なるもの」の可能性

編集──中川さんは論考「荒ぶる好奇心の先に」(『住宅特集』2017年8月号、新建築社)で、「庭は、庭の材料がそもそももつ自走的で思い通りにならないという性質が、次があり、答えはいくつもある、というつくり方をすでに要求しているところがある」と書かれています。このことは、現在の《桃山ハウス》の形が唯一の解ではない、答えはいくつもあるということを意味するのでしょうか。同時に「オープンエンド」という語彙を選んで書かれていて、そのことは《桃山ハウス》の空間体験との近さを感じました。中川──「庭」と建築が反目するかといえばそうでもないと思っているところがあります。例えば《桃山ハウス》の場合、構造のシステムとして大屋根があり、柱の半分は屋根の外に出ていても大丈夫ということが計算的にはわかっていました。現場への搬入を考えると屋根は一枚の原材料ではつくれないし、海が近いから溶接もできない。そうなると、一枚をいくつかのピースに分けてボルトで締めていくしかないということは敷地条件からすでに導かれ、柱はグリッドの交点上にあったほうがよいことが決まっていました。そのうえで、ある程度の距離をとって柱を配置したほうがよいと思っていたのですが、単一の強いルールではなくオープンエンドで緩やかなルールで配置を決めたかったため、そのルール内であれば平面形は自由に変化してもかまわないようにしました。

ひとつの形にしようと決めてかかろうとする必要はなく、こうではない解答もありえたということを積極的に許容できるプロセスを踏んでいたという意味で「答えはいくつもある」と書いたわけですが、それは私が「庭」について良いな思う側面のひとつでもあります。

増田──それを聞いて思い出すのが福岡伸一『動的平衡──生命はなぜそこに宿るのか』(木楽舎、2009)で読んだ話で、細胞は1個で成り立っているわけではなく、周りで変化を続けている細胞との関係のなかでそのかたちが決まるのだそうです。《桃山ハウス》の形態が現在のものから少しズレていたとしても問題はないかもしれないけれど、なぜ今のかたちに落ち着いているのかという説明はできないし、むしろできなくていいとすることで解釈が自由に与えられる余白を大きく残るようにしている姿勢についてとても共感します。僕たちも組み上がったものが周り巡って説明のつかない自由な境地へジャンプさせたいです。

編集──敷地内の庭が設計者にとって干渉できる他者だとすれば、敷地境界線の外部にあるものは設計者が手出しすることができない場所だといえますが、後者に対して庭はどのような可能性をもつと考えますか。

増田──もちろん敷地内の話が発端でなければ独りよがりになりますが、結果的に隣家との共有財となるような外構もつくることができるのではないかと思います。例えば《始めの屋根》の屋根は、隣家にとって視界を遮るものとしてあるのではなく、屋根の反射面が隣家の窓からでも見えちゃうため、同じように遠くを反射して切り取って取り込んでいく。また《躯体の窓》もファサードが陽光を反射することで敷地の外の両サイドも少し明るくなっちゃったり、単純に明るいコートヤードになったりする。その点で、外構は資源化しやすいというか、街の共有物になりうると思う。

やっぱり「外構」の問題は、おそらくスケールを問わず普遍的に考えるべきものとして残ると思います。実施したことがまだないのでなんともいえませんが、僕らはむしろ大きな建物であればあるほど、「構え方」の重要性は増していくのではないかと体験的に感じます。それはどういう佇まいであり、外からアプローチして中に入る瞬間どうだったりするのだろうかと、大きな計画でも気になるところは境界付近であまり変わらないと考えています。

中川──私にとっての「庭」は、先ほども述べた通り、敷地内の外部空間という意味に留まらず、敷地境界線を超えた先にある干渉できない他者にも影響を及ぼすものです。だから、プロジェクトごとに庭と呼べる範疇も変わるし、その定義は設計を進めるうえで明確にしたい。どこまでを庭と捉えたかという、ある種建築の全体性ともいえるところを、建築によって物象化できないか、という考えです。《桃山ハウス》では、建築の組み立て方、テクスチャーも含めた材料の選び方によって、道路の向かいにある塀やその先の地形さえも庭の一部であると表明したつもりです。

編集──なるほど、「庭」はスケールレスに延伸する概念でもあるのですね。「庭的なるもの」について、より多くの人が議論できるようにするために、この概念にどのような名前を与えたらよいと思いますか?

中川──うーん......。私にとっての「庭」は「身体スケールに引き寄せられる範囲の環境」という意味合いをもっていて、呼び名として最もしっくりくるのはやはり「庭」なのですが、特殊な理解であることも承知しています(笑)。そもそも庭に脅威を感じ、建築の設計に反映できないかと考えるようになったのは、「庭」には、不確定でありつつも自走し続ける永続性があるからです。それは建築における普遍性とはまったく異なるもので、これまでの建築が知ることのなかった概念だと思います。領域的にも時間的にも広がりのある新しい全体性を見つけられるのではないかと思ったのです。別の言い方をすると、庭と建築の来歴や未来をどう影響させ合えば、価値に価値を重ねながら進化を続ける全体が獲得できるのか。そう考えることに私は興味があります。それから、庭は誰もが愛着を抱いたり、ときには食べ物を採ることもできたりと、視覚を超えているようなところがあることも魅力的です。ラディカルに聞こえるかもしれませんが、そのような庭の質を取り込むことで、これまでとは異なる動的で多様性のある建築のあり方を考える手がかりが得られるのではないでしょうか。

増田──設計による操作の影響が現われる部分という意味で、僕らは「庭」を人工的環境あるいはインテリアにしていくような感覚でいます。《躯体の窓》ではガラス面の光の反射によって通常の逆側である北側から「庭」を照らすことで、《始めの屋根》では変形させた屋根で頭上を大きく覆うことで、それぞれの庭をインテリア化して場所がもつ特性を操作対象にします。

都市に対してもインテリア化を感じることがあります。例えばビルがひしめき合うニューヨークの街路にビルの反射光が予期せぬかたちでいたるところでキラキラと降り注いできたとき、建物の密度とガラスの量と時間によって都市の隙間が操作されている状態に外部も含めた街全体への楽しさを覚えました。そのような「つくられた状態」としての外部を、光の反射などのわずかな状況の操作によって間接的につくることを意識して設計しています。

編集────今日は「反─空間」と大括りするところから入らせていただいた対話でしたが、それぞれの志向性の差異は解像度を上げれば上げるほど浮き彫りになりますね。特に、竣工後に起こる不確定な出来事についての了解や態度、竣工後の時間や経験をめぐる設計スタンスには大きな差異があることは興味深い事実でした。この事実は、裏返せば、近代的、あるいは20世紀的と呼ばれる空間主義を離れたところで生じている、新しい建築的豊かさを示しているようにも感じられました。お二人の作品は今年竣工した作品のなかでも深く印象に残りましたが、同時に起きていること、これから起きようとしている志向性を知覚して、それがどのような思考を形式化しようとしているのか、ひきつづき考えていきたいと思います。今日はありがとうございました。

[10月11日、スペルプラーツにて]

中川エリカ(なかがわ・えりか))

1983年生まれ。建築家。東京藝術大学、法政大学、芝浦工業大学、日本女子大学非常勤講師。2007−2014年オンデザイン所属。2014年中川エリカ建築設計事務所設立。主な作品=《ヨコハマアパートメント》(2009)、《村、その地図の描き方》(2012)、《コーポラティブガーデン》(2015、以上オンデザインと共同設)、《ライゾマティクス 新オフィス移転計画》(2015)、《桃山ハウス》(2016)ほか。

増田信吾(ますだ・しんご))

1982年生まれ。建築家。武蔵野美術大学、関東学院大学非常勤講師。2007年増田信吾+大坪克亘共同主宰。主な作品=《風がみえる小さな丘》(2008)、《ウチミチニワマチ》(2009)、《躯体の窓》(2014)、《始めの屋根》(2017)ほか。

- 《躯体の窓》《始めの屋根》《桃山ハウス》解題/変わるもの/変わらないものに対するスタンス

- 内と外──「境界付近」の設計方法/庭か、外構か──時間に対するコンセプト

- 庭とスタディ/「庭的なるもの」の可能性