庭的なるもの、外構的なるもの

──《躯体の窓》《始めの屋根》《桃山ハウス》から考える

──《躯体の窓》《始めの屋根》《桃山ハウス》から考える

《躯体の窓》《始めの屋根》《桃山ハウス》解題

編集──「10+1 website」では2015年ほどから、ゆるぎない「空間」主義──近代的、あるいは20世紀的空間──を前提とし始点とする設計の方法に対して、異なる理論を構築しようとする動きをたびたび特集化してきました。例えば「エレメント」「マテリアリズム」「オブジェクト」「時間」「アクター・ネットワーク」などが志向する「反─空間」性にそのような動きを感じてきたわけですが、今年竣工した増田信吾+大坪克亘さん《始めの屋根》、中川エリカさん《桃山ハウス》もまた同様の志向性を形式化した作品ではないかと思います。今回の特集ではそれらをひとまず「庭」的な作品、「外構」的な作品と呼んで、その成立の背景を探りたいと思います。増田信吾さん、中川エリカさん、今日はよろしくお願いします。まずそれぞれどのような過程から生まれた作品か、解題からよろしいでしょうか。増田信吾──今日はよろしくお願いします。まず「庭」的なるものに関連するプロジェクトとして《躯体の窓》(2014)と《始めの屋根》(2017)についてお話しします。

鉄筋コンクリート2階建ての建物を改修した《躯体の窓》[fig.1]では、建築面積と同等の広さをもつ敷地の南側の空地を、緑あふれる庭とすることが求められました[fig.2]。既存の空地は、敷地の南側に建つ建物が生む影によって冬場は暗くなるような状況だったんです。そこで、建物の南面の全面ガラスによって太陽光を反射させることで、冬は庭の奥まで光が届くようにしました。ガラスは薄くするほど反射率が上がるため、オーバースペックにならないように留意しながら厚さを極力薄くし、建物の外皮にガラスの膜をかけるように建物より大きく窓をつくりました。

- fig.1──増田信吾+大坪克亘《躯体の窓》(2014)[写真=石山和広]

- fig.2──同、庭の様子[写真=増田信吾+大坪克亘]

庭と建物の境界面となる「窓」に着目したもうひとつの理由として、施主がインテリアの知識が豊富な方で、将来的にインテリアを更新されていく可能性が高かったということがあります[fig.3]。そこで、僕らが仕事として設計できる範囲はおそらく境界面になるだろうと考え、既存の境界面がアルミサッシばかりでつくられていた現状を変えることで、都心ではあまり見られない建物と庭の緩やかなつながりをつくっていきました。このように、プロジェクトに対する現実的な立ち位置を探すところから毎回のプロジェクトはスタートしています。

- fig.3──同、内観[写真=増田信吾+大坪克亘]

《始めの屋根》[fig.4]は既存の母屋と離れをつなぐ渡り廊下の屋根を庭に新設するプロジェクトです。ここでは大きな敷地が日々の生活によって小さくバラバラになっていった状態を受け入れたうえで、そこからもう一度大空へも向かうことのできる計画を練りました。

- fig.4──増田信吾+大坪克亘《始めの屋根》(2017)[写真=石山和広]

当初は庭側にガラスのグリーンハウスを増築することで母屋と庭との積極的な接続を試みる話が出ていました。しかし、庭を室内に入れ込むと湿気や熱で既存の母屋の劣化が早まるおそれがありました。母屋は築45年の鉄骨住宅ですが、敷地が広く風通しがよいこともあって劣化の進行は遅く、現状でも生活するのにほぼ十分な機能を維持していたんですね。ですから現在の環境をできるかぎり妨げないように考えたんです。一方、既存建物で気になったのは、夏は室内を日陰にし冬は室内に光を取り込む役割をもつ、庇でした。既存の庇は、室内に対して優位なあり方をしており、ある意味で庭側との断絶的な関係を生み出していたんです。そこで、夏場にもう少し庭に向かって影が伸びるような状態にすることでつながりをつくれるのではないかと話し合い、既存の離れと母屋をつなぐ鉄板の「屋根」を設計しました。感覚的に言えば「室内を風船のようにふくらませる」ようにして庭にアプローチしたんです。

庭に影をつくるだけなら既存の軒を伸ばす改修でもよかったのですが、そうすると冬場は既存建物の室内に日差しが入りにくくなってしまう。そこで既存建物からはいったん切り離し、それがまた2階寝室に極力影を落とさないように「屋根」の高さを調整することで庭と建築のあいだに新たなつながりを与えました。このように、距離をとりつつもつなげることを可能にする「屋根」の縁の辺りのことを、僕らは「境界付近」と呼んでいます。

「屋根」の形態は自重で少しだけ湾曲しているのに加え、鎖樋で引っ張ることで雨水を流す勾配をつくっているため、結果的に微妙に庭を包むような形になっています。さらに屋根の裏面には全艶塗装を施し、庭の環境が映り込むようにしています。このように設計することで、機能的には事足りている敷地のなかにあっても、空に向かって広がっていくような新たな生活を展開できるのではないかと考えたわけです。

《躯体の窓》では「窓」という明確な機能を活かす必要があり、意匠性や空間性というのは求める機能の範疇において二次的についてきてもらうものでした。この考え方は無意識的に《始めの屋根》に影響していました。今度は極力具体的な機能をもたない構築物にしたいと。戦後から続いてきた日本における住宅供給は1970年代半ば以降に産業的達成を迎えます。その結果──売り続けなければいけないから仕方がないと思いますが──、ハウスメーカーの住宅はスタイルをもち始め、さまざまな機能が付加されていきます。《始めの屋根》の母屋は1964年にナショナル住宅建材が発表した2階建軽量鉄骨住宅R2N型で、離れは大工がていねいにつくった小屋で、いずれも余計なものがまったくついていない簡素で品すら感じさせる建物でした。初めてここを訪れた時に僕たちはこれを住宅の必要性としての基準にしました。ですから、《始めの屋根》では母屋と離れがもつ性能をしっかりと認めたうえで、意匠とは何かをもう一度確認したいと、設計が進むにつれて思うようになっていったんです。

中川エリカ──よろしくお願いします。《桃山ハウス》(2016)[fig.5]を解題的に説明します。敷地は山を切り崩した古い造成地の一角にあり、ヘアピンカーブの坂道に接しています。敷地にたくさん残されていた擁壁や塀は、敷地の高低差にあわせて高さや角度に工夫が凝らされており、各々に異なる表情をもっていました。施主も気に入っていたというこの塀に、私は地形と人間との葛藤というか、ある種の愛らしさを覚えたこともあり、塀や残置された庭木や岩なども新築の材料として取り込めないだろうかと考えました。何も建てなくても既存のものに囲まれている状態の敷地ということもあり、それを家の外壁のように扱って、あとは内外のどんな要素が入り込んできても受け止めてくれる、おおらかな屋根さえあれば建築に近づくのではないか。高低差のある敷地だからこそ、地形の測定面ともなるような極力フラットで薄い一枚屋根がよいのではないか。そんなことを思いながら、新築のプロジェクトではあるものの、気持ちとしては屋根とその構造を活用しながら「敷地をリノベーションする」つもりでスタディを進めました。

- fig.5──中川エリカ《桃山ハウス》(2016)[写真=鳥村鋼一]

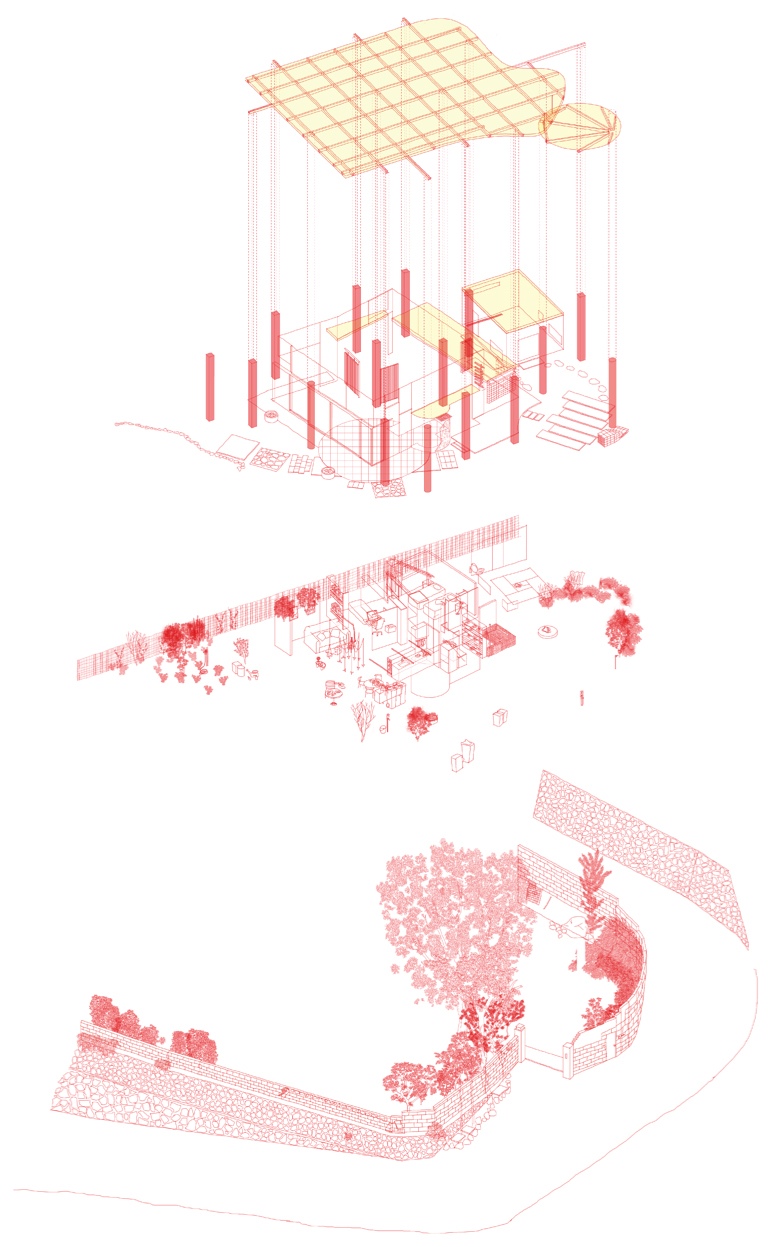

このスケッチ[fig.6]は竣工後、当初からの考えを整理して伝える際につくったものです。植栽や塀などの「既存の材料」、新規の家具や雑壁などの「生活に必要な材料」、ガラスや床材などの「境界の材料」、建築のおおもととなる柱と屋根からなる躯体、つまり「環境の材料」。これらをすべて重ねると《桃山ハウス》になるという考え方です。内と外の境界のほか、既存の材料と新規の材料の境界も曖昧にしたいと考え、視覚的なことだけでなく、テクスチャーの肌触りも重視しました。

- fig.6──中川エリカ《桃山ハウス》(2016)[話者提供]

それからこのプロジェクトに限りませんが、断面からのスタディを続けました。平面図から設計を始めるとどうしても機能や理解の議論に引っ張られてしまうように思うのですが、断面図だと人間と場所の関係をもっと体験的に考えることができると思っています。竣工後もそのことを考えていて、《桃山ハウス》のアウトプットのひとつとして複数の断面線上で撮影した内観写真を連続的に繫げた「半動画」をつくりました(「GA JAPAN 2018 PLOT:設計のプロセス展」[GAギャラリー、2017年11月25日〜2018年2月12日]でご覧いただけます)。

竣工写真の撮影時に建築写真家の鳥村鋼一さんから指摘されたことなのですが、通常の建築写真のセオリーに従えば、写真家は建物に正対して水平・垂直をしっかりと出すように撮らなければならない。けれども《桃山ハウス》は正対すべき場所が定まらず、水平・垂直を出すことも難しく、建築写真のセオリーでは撮りきれないとのことでした[fig.7]。とはいえドローンで空撮するのも建築写真の枠からもはみ出しすぎてしまうため、もう少し建築写真のカテゴリーに近いというか、発展させた範囲で新たなリプレゼンテーションを考えたいと思い、連続写真的な半動画のようなものを製作してみてはどうだろうと。

- fig.7──中川エリカ《桃山ハウス》[写真=鳥村鋼一]

変わるもの/変わらないものに対するスタンス

中川──《躯体の窓》は作品名に「窓」がついているため、立面上の単体のエレメントを設計していると誤解してしまいがちですが、じつはファサードが周囲の状況を取り込み、背後の既存躯体と外部とを媒介する役割を担っています。そのような紛らわしい「ひっかけ問題」を仕掛けてくる感じが面白いというか、増田信吾+大坪克亘らしいというか。増田──それは改修プロジェクトだったことにも関係していて、通常であればメインとするのはまず構造物としての躯体であって、そのあとに開口を設けるという手順になるところです。しかし、《躯体の窓》は既存の躯体はすでにありますので、体感としてはそれはただの凸凹で、自然と光が入る場所を基準にプランニングすることになります。その意味で、開口部が本質的な躯体であるとしています。

中川──なるほど。増田+大坪は毎回「窓」や「屋根」といった建築の部位に着目して設計していますが、建築のスケルトンやインフィルの捉え方もプロジェクトごとに毎回定義し直していて、そこを変幻自在に切り替えているように見えます。それは建築家としてとても真っ当な態度であり、彼らをすごく信頼できるな、と思う由縁でもある。私もプロジェクトごとに、何が変わるもので何が変わらないものなのかをまず考えてから設計を始めるようにしているので、そこは共感を覚えます。私の場合は、そもそも躯体が好きということもあり、改修か新築かにかかわらず、変わらないもの=スケルトンになりがちなので、スケルトンとインフィルの新しい捉え方ができないだろうかと模索することが多いように思います。

話を聞いていて、増田さんは想像以上に王道の建築家なのだなとも思いました。完成した建築はそのようには見えにくいところもあるけれど(笑)、例えばプロポーションと光を決定要因として設計を進めるのは、手法としてかなり王道です。

そんな増田さんから見て《桃山ハウス》はどのような印象ですか。

- 左から増田信吾氏、中川エリカ氏

増田──実際に訪れたときの率直な感想として、僕らにはできない住宅だなと羨ましく思いましたね。かなりの深度でシーンが計画されているのには惹かれたし、訪れた人たちに鮮やかな空間体験や街との連続性を強く感じさせるような状況にあふれていました。ただ僕が判断に迷ったのは、その体験を重ねていくうちに人間はきっと慣れてしまうだろうということで、その時何が残るのかという点について考えさせられたからです。

中川──《桃山ハウス》ではつねに変化し続けるものを動的な開放系のなかで捉えることで、いわば「慣れ」がこないような、元々もっている習慣に次の習慣が重なったり超えていったりできるような建築をつくろうと思いました。おそらくどこまでを「建築」と見なすべきかという問題にも絡む話だと思いますが、私の場合は建物の構成要素だけではなく、塀や樹木などのコントロールできずにつねに変化するものも建築の材料として等価に扱うつもりで設計していました。なぜなら、一般的にはアクシデントと見なされがちな不確定なものが入っていたほうがむしろ建築は人間と相補的関係をもって持続し、自走しうると考えているからです。

増田──そこが大きく違うところだからまぶしく感じるところでもあり、考え込んでしまうところでもある。僕らは使い手が建築に慣れていくことを前提としているため、変わらないことのほうに設計が集中し、竣工とともに一度終わらせるつもりで毎回挑んでいる。それゆえ同世代の建築家から「竣工後の建築が時間とともにどう変わるかということにあまり興味がないのでは?」と指摘されることもあるのですが。

- 中川エリカ氏

その点で私は増田さんよりも軟体動物的で、増田さんは一貫して硬派な建築家だなと感じるのです。

増田──僕らもその後にどうなっていくかということは気にならないわけではないんですが、時間とともに変化することよりも、設計に際しては、変わらない何が残って支えになるのかを考えることが重要であると、どうしても思ってしまいますね。

中川──近年は竣工後に起こるアクティヴィティの観点から、その場の人間を尊重する、ある種ボトムアップ的な目線で建築について語ることが是とされる風潮がありますが、増田さんはそのようことを一切語りませんよね。「それは建築の問題ではない」という無言のメッセージともとれますが、別の見方からすると先行世代の建築家が是としてきた考え方を古き良きものとして守っている建築家、という印象も受けます。それは不確定なことが起こらないように建築をコントロールしたいという態度の表われだともいえるのでしょうか?

- 増田信吾氏

- 《躯体の窓》《始めの屋根》《桃山ハウス》解題/変わるもの/変わらないものに対するスタンス

- 内と外──「境界付近」の設計方法/庭か、外構か──時間に対するコンセプト

- 庭とスタディ/「庭的なるもの」の可能性