第1回:素材と構築が紡ぐ建築史

マテリアリスト隈研吾

1990年から2000年頃にかけての建築界の関心が、フォルムとしての建築から、建築におけるテクトニクスやマテリアリティへと変化を見せはじめたのではないかという、本連載の前提となる仮説を考えたとき、隈研吾という建築家もまた、きわめて興味深い研究対象である。90年代初頭に竣工した《M2》や《ドーリック》(ともに1991)といった典型的な歴史主義的ポストモダニズムから、2000年までのあいだに、その作品の「スタイル」は大きく変化した。その変化はあまりにも有名であり、ともすると変節として批判されることすらあるようだ。だが、すでに80年代末には、彼自身が歴史主義的な建築デザインの批判をはじめていたことを考えれば、《M2》や《ドーリック》は作為的な試みだったとみることもできるだろう。むしろ隈建築の変化は、フォルムからマテリアルへ、様式から構築へという、建築潮流の大きな変化を象徴するものだったともいえる。それを様式(スタイル)の変容と捉え、隈氏をスタイリッシュに変化を追い求める建築家と見る向きもあるかもしれないが、その変化は、本質的には「様式の変化」ではなかった。むしろ2000年を分水嶺とするこの変化は、様式というアプローチからの脱却を示す「グッドバイ・スタイル」だったのではなかろうか。

2000年に発表された『反オブジェクト──建築を溶かし、砕く』(ちくま学芸文庫、2009)において、彼は「オブジェクトを否定し、形を否定しても」否定しようのないものとして「物質(マテリアル)」に光を当てた。ちょうどいま、東京ステーションギャラリーでは大規模な個展「くまのもの 隈研吾とささやく物質、かたる物質」が開催中(2018年3月3日〜5月6日)だが、今日にいたるまで隈建築の中心課題であるマテリアルの追求は、まさしくオブジェクト批判からはじまったのである。「建築を溶かし、砕く」というそのコンセプトは、物質の形を否定し、ついには粒子のレベルまで還元することとなったのである。

『反オブジェクト』以降、隈氏の建築論は、2つの戦略の融合によって成立してきたように思われる。ひとつは、あたかも台座の上に載せられたオブジェのごとく土地と切り離されてしまった建築を、再び「場所」と接続すること。もうひとつは、その建築を抽象的な形態によってではなく、具象的なマテリアルによって構築することである。隈建築そのものを論じようとするならば、2つの戦略は相補的に絡みあっているため、切り離して考えるべきではないだろう。しかし本連載においては、隈建築の世界的な成功という21世紀の建築界の潮流を、主としてマテリアルの側面から捉えてみたい。

マテリアリスト藤森照信

そのように考えたとき、同時代のもうひとつの無視できない潮流が、建築家藤森照信の世界的な成功である。2人の建築は、いずれもマテリアルを決定的な要素としており、しかもその特徴的なマテリアルは、「自然素材」と呼ばれる特性を有している。2人の建築は、おそらく世界から見ると「日本的な建築」に見え、それゆえに海外から高い注目を集めている。一方で国内の建築批評の立場からすると、2人の建築は、論じることがきわめて難しいポジションを占めているようにも思われる。

藤森照信氏の《ラ コリーナ近江八幡》(2017)[figs.6, 7]は衝撃的だった。これほど多くの「一般の人」が、これほど楽しげに建築体験をしている光景を、私は初めて見た。「たねや」の美味なる菓子が人を幸せにする力だけではない。間違いなく、スイーツと同じかそれ以上の力を持って、藤森建築は訪れた人々を幸せな気分にさせていた。ところが20世紀には、このようなある種の商業主義的なわかりやすさは、「建築」の禁じ手だったはずである。そういった建築は批判の対象にこそなれ、評価されることはほとんどなかった。20世紀の建築論は《ラ コリーナ》を評価する言葉を有していなかった。

- figs.6, 7──《ラ コリーナ近江八幡》外観、内観(筆者撮影)

ここにはおそらく、前述した「インテリア論の不在」と共通する問題軸が潜んでいる。近代のモラリティが、こうした建築のあり方を許してこなかったからだ。近代建築史の専門家である藤森照信氏が、この禁忌を軽々と乗り越えたことは興味深いことだが、考えてみれば彼は「看板建築」の発見によって、近代建築史を革命的に切り拓いた人物であった。何かを貼り付けることによって成立する建築は、最初から彼にとっては自明のことだったのかもしれない。

藤森照信氏は、コンクリートの構造体に土を貼り付けて被覆していくことを、まったく厭わない。「虚偽建築論争」など、どこ吹く風である。じつは藤森建築には秘密があり、近代建築史の専門家だからこそ虚偽建築の何たるかを熟知している彼は、コンクリートに土を貼り付けながらも虚偽建築にならない手法を知っているのだ......と周囲の人々は深読みしているのかもしれない。

一方の隈研吾氏も彼自身、構造体にルーバーを貼り付けるという手法を多用しながらも、自身が語る建築論のなかでは、近代のモラリティを引き摺っているようにも見える。『自然な建築』の序章のなかで彼は、「コンクリートの時代」たる20世紀建築における、「建築=コンクリート+お化粧」という建築の偽装を批判した。だが何よりも興味深いのは、マテリアルに建築の可能性を見出そうとした隈氏が、その一方で、コンクリートというマテリアルを批判したことである。『反オブジェクト』において、彼は20世紀建築の主役の座に立った「コンクリート製の強度あるオブジェクト」を批判し、代わって粒子化された建築の可能性を提示した。建築家がコンクリートを批判するという驚くべき革命の狼煙は、『反オブジェクト』ではまだ控えめに、その過激さを隠蔽していたようにも見えるが、『自然な建築』(岩波新書、2008)において、その批判精神はあからさまになったのだった。

コンクリート・カルチャー

そこにタイミングよく、コンクリートというマテリアルについての議論が登場してくる。エイドリアン・フォーティー『メディアとしてのコンクリート』は、原著が2012年(Reaktion Books)、邦訳は2016年(坂牛卓ほか訳、鹿島出版会)に刊行された。まさに隈氏が指摘した通り、建築におけるコンクリートを論じることは、建築における20世紀を論じることと同義であることが、本書の議論から明らかになる。コンクリートは自然素材かそれとも非自然素材か、という議論についても、フォーティーは正面から取り上げた。

フランプトンがテクトニック・カルチャーの視点から主として19-20世紀の建築史を描き、フォーティーがコンクリート・カルチャー★8の視点から20世紀建築史を描いたことは、本連載の挑戦に先行する重要な試みである。本連載では、2人の碩学に敬意を表しながら、さらに古代まで遡って通史的な建築のタイムスパンを概観し、西洋建築史のテクトニック・カルチャーとマテリアル・カルチャーを考察していきたい。なかでもセメントの観点から西洋建築史を再考することは、興味深い試みになるだろう。古代ローマのコンクリート、古代以来かわらずに使い続けられてきたモルタル、さらに内装にも多用された漆喰などは、いずれも炭酸カルシウム系の石灰(ライム)を主要原料としてつくられたものである。また、硫酸カルシウム系の石膏も、歴史的建築のなかでしばしば用いられてきた類似のマテリアルとして重要である。

「コンクリートの歴史」というと、多くの場合、古代ローマのポゾラン・セメントの次は、近代のポルトランド・セメントにスキップすることが多いようだ。本連載ではマテリアルとしてのセメントの歴史と、テクトニクスとしてのコンクリートの歴史の両面に光を当ててみたい。セメントやモルタルに着目することで、見慣れた西洋建築史が大きく変わって見えてくるだろうと思う。

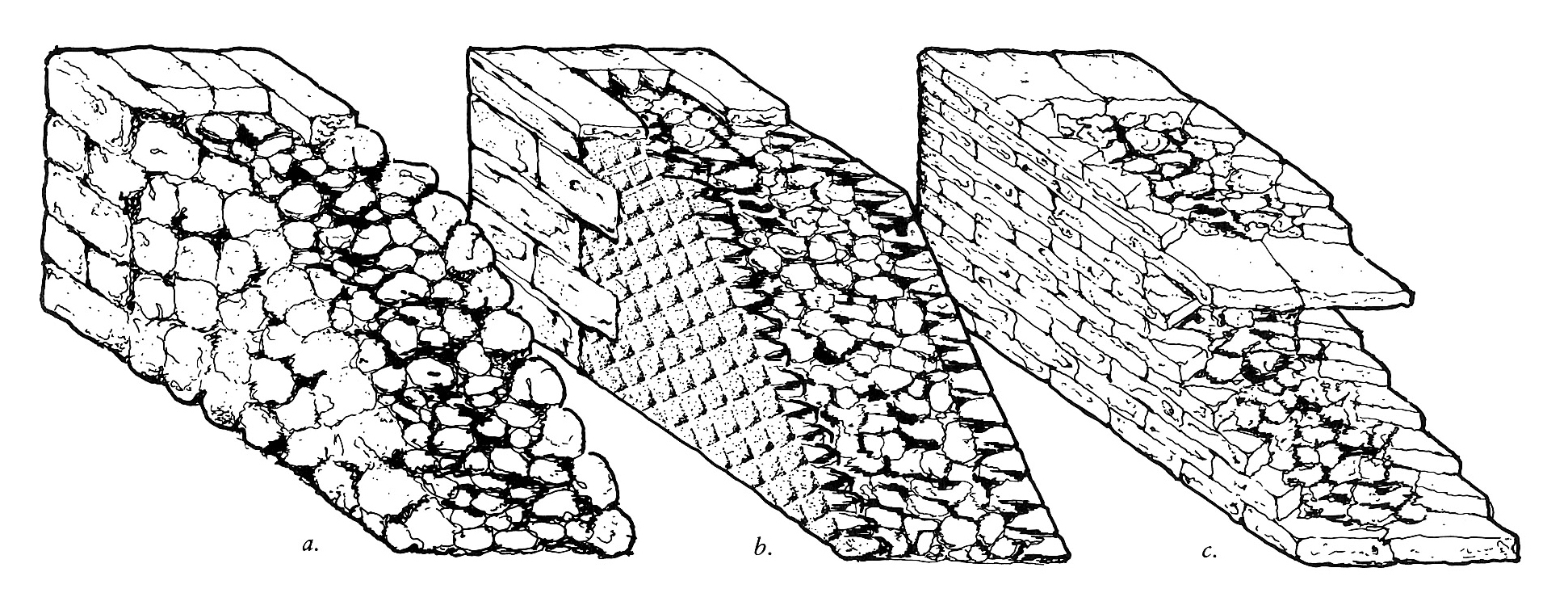

切石や煉瓦の組積造の構造体では、表層面では石材や煉瓦が美しく積み上げられているが、2つの表層面に挟まれたあいだの空間にはコンクリートやモルタルが流し込まれ、一体化した分厚い壁構造となっていることが多い。ローマ人たちは表層面の煉瓦の並べ方に細心の注意を払い、美しい煉瓦の配列模様を生み出した[fig.8]。それは、量塊的で分厚いローマン・コンクリートの壁体表面で操作された「建築の粒子化」である。同時にその美しく並べられた煉瓦の組積は、コンクリートの型枠でもあったのであり、機能的なものでもあった。

- fig.8──古代ローマの壁の構法 a: opus incertum, b: opus reticulatum, c: opus testaceum

出典=Robert Mark, Architectural Technology up to the Scientific Revolution, MIT Press, 1993.

だが本稿で強調したいのは、この古代ローマのマテリアルが、近代に匹敵する技術だったとか、その表層のデザインがじつは機能的なものであったとかいう、近代的な評価ではない。むしろそこに近代的な価値判断や倫理判断を加えずに、それらの総体をアーキテクトニックに論じることである。

中世には、古代のポゾラン・セメントや近代のポルトランド・セメントのような水硬性セメントが使われることは稀で、同様の役割を果たすマテリアルとしてモルタル(気硬性セメント)が使われた。セメントは、壁体のコアにも、石材の目地にも、あるいは漆喰として表面仕上げにも用いられたのである。17世紀頃から、英語圏では煉瓦造や石造の壁体表面を漆喰で塗って仕上げることを「レンダリング」と呼んでいた。レンダリングとは、まさに建物の表面に漆喰というテクスチャーを貼り付けることだったのだ。前近代においても、現代のデジタル時代の建物とまったく同様に、構造体にテクスチャーを貼り付けるという行為が行なわれていたわけである。

近代建築だけが、それをモラルない態度(虚偽)として忌避したのではなかろうか。19世紀には、たとえば純白の大理石の純粋さ(モラリティ)を理想とする態度に対して、多彩色(ポリクロミー)による多様性を認めようとするアンチテーゼも提示された。ロースの「被覆の原則」もまた、この新たな潮流に対する最後の抵抗だったが、近代のインテリアはル・コルビュジエの白ペンキのひと塗りによって、ついに抽象空間への道を歩みはじめたのである。

20世紀は、被覆を拒絶し、マテリアルを拒絶し、抽象空間を創出することを基本方針とした。もちろん、20世紀建築にも例外を探すことはできる。だが、具象から抽象へという流れは、20世紀の大勢だったといえるだろう。そして建築のモラリティを掲げる上から目線の批判は、真に建築のマテリアルを論じることを困難にしてきたのである。

21世紀の建築がふたたび泥くさいマテリアルへの関心を高めていることの背景には、逆説的なことだが、もしかするとデジタル技術の興隆があるのかもしれない。コンピュータのなかでは、三次元立体の形態を数学的に定義したとしても、そのままではまだ、それは不可視の立体である。そこにテクスチャーを貼り付けて初めて、立体は目に見える状態になる。グラフィック性能の向上とともに、そのバーチャルなテクスチャーは現実感を増してきた。デジタル技術の革新がバーチャルなレベルにおけるテクスチャーへの関心を高め、そのことが翻って建築のリアルなテクスチャーへの関心を高めてきたのではないだろうか★9。筆者は最新のデジタル技術についても素人同然であるが、歴史家としての関心から、この方面を概観することも本連載の目標のひとつである。

さて、この連載の第1回となる本稿は、連載全体のテーマについて、fig.1の見取り図で示した全体像を表層的になぞったにすぎない。「素材」と「構築」という即物的な観点から建築を捉え直す可能性に、興味を感じていただけたなら幸いである。次回(6月半ば公開)からは、いよいよ個別の論点に深く切り込んでいこうと思う。左手にはマテリアリティの扉、右手にはテクトニクスの扉が待ち受けているのだが、まずは左手の扉を開けて、インテリア論という未体験空間へと深く入り込んでみたいと考えている。筆者自身、それがどのような部屋になり、本連載が最終的にどのような建築へと展開するのか、まだ予想がつかないのだが、筆者と一緒に楽しんでいただければと願っている。

註

★8──エイドリアン・フォーティー『メディアとしてのコンクリート』(坂牛卓+邉見浩久+呉鴻逸+天内大樹訳、鹿島出版会、2016)の原題は、「Concrete and Culture: A Material History」(Reaktion Books、2012)だった。

★9──砂山太一+大野友資ほか『マテリアライジング・デコーディング──情報と物質とそのあいだ』(millegraph、2014)

加藤耕一(かとう・こういち)

1973年生まれ。西洋建築史。東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授。博士(工学)。東京理科大学理工学部助手、パリ第4大学客員研究員(日本学術振興会海外特別研究員)、近畿大学工学部講師を経て現職。主な著書=『時がつくる建築──リノべーションの西洋建築史』(東京大学出版会、2017)、『ゴシック様式成立論』(中央公論美術出版、2012)、『「幽霊屋敷」の文化史』(講談社現代新書、2009)ほか。訳書=P・デイヴィース『芸術の都 ロンドン大図鑑──英国文化遺産と建築・インテリア・デザイン』(監訳、西村書店、2017)、H・F・マルグレイヴ『近代建築理論全史1673-1968』(監訳、丸善出版、2016)、S・ウダール+港千尋『小さなリズム──人類学者による「隈研吾」論』(監訳、鹿島出版会、2016)などがある。

- プロローグ

- アーキテクトニックな建築論序説/構築と被覆の問題/白ペンキのインテリア

- インテリアと素材感/様式論を越えて

- マテリアリスト隈研吾/マテリアリスト藤森照信/コンクリート・カルチャー