足下の明るさ──モニュメントの歴史、パブリックアートの経験

超高層ビルの足下に抜け目なく鎮座する色とりどりの彫刻作品は、今では親しい都市の景色の一部である。都市のオープンスペースにアートワークを設置するブームが始まったのは1960年代半ばであり、1981年には有名なリチャード・セラの作品の撤去問題★1によって「パブリックアート」という言葉も広く聞かれるものとなった。ただし、これはアメリカでの話である。我が国でこうした試みが「パブリックアート」という呼称とともにアートの一分野として広く市民権を得るには、60年代から宇部市、神戸市などで野外彫刻事業はあったにせよ、画期としては90年代半ばの「ファーレ立川」と「新宿アイランド」両プロジェクトを待たねばならなかった。こうしたアメリカなどの諸外国の流れを汲む都市的なプロジェクトが我が国において成功しているか否かは、とりあえずここでの関心事ではない。

セラの事件でも問題となったが、少なくとも公共芸術に関わった一部の芸術家にとって、公共性そのものに関する問いを惹起することが「パブリックアート」のひとつの成功の証でもあったように、60年代以降のパブリックアートはそれまでの都市・建築・芸術分野では問われることの少なかったさまざまな問題を顕在化させる触媒でもあった★2。ここでは、さまざまな網目の入り乱れる都市空間に放置された芸術作品に少しばかり明かりを投げるために、いくつかの補助線を引いてみたい。この話題は、目下衆目を集めているいわゆる「景観」の議論とは間接的にしか関係がないかもしれないが、都市の風景がつくられるひとつのメカニズムを教えてくれるように思う。なお、少なくとも「パブリックアート」とは都市空間におかれた三次元作品のみを指す語ではないが、ここでは特にそのジャンルに注目する。

|

|

|

|

|

1[左]──WTC足下の流政之《無題》(N.Y.、1975)

出典= Minoru Yamasaki, A Life in Architecture, Architectural Book Pub. ; 1979. 2[中左]──イサム・ノグチ《赤い立方体》(N.Y.、1968) 出典= Architecture of Skidmore, Owings & Merrill, 1963-1973, Weatherhill ; 1974. 3[中右]──リチャード・セラ《傾いた弧》(N.Y.、1981) 出典= John Beardsley, Earthworks and Beyond: Contemporary Art in the Landscape, Abbeville Pr; 1989. 4[右]──アレキサンダー・カルダー《フラミンゴ》(シカゴ、1974) 出典=http://en.wikipedia.org/ |

|||

公共への「参与」とアートの「公認」

アメリカで都市のパブリックアートが華々しい開花を見たのは、芸術家、行政、そして建築家の三者それぞれの意向が「オープンスペースの彫刻作品」というフォーマットによってほぼ一致を見、一定の土壌が準備されていたからである。それぞれを単純に図式化して説明してみれば次のようになろうか。

1960年代に美術館を捨てて「風景」の中へ出ていった一群の芸術家がいる。マイケル・ハウザー、ロバート・スミッソン、ワルター・デ・マリア、そしてロバート・モリス。イギリスにはリチャード・ロングがいただろう。70年代に入るとクリストが現われ、タレルはローデン・クレーターのプロジェクトを発表する。彼らははじめ、人工物から隔絶した荒野に分け入り、風景に参入し、自ら風景になるような作品を構想した。それらは「風景芸術」あるいは「アースワーク」と呼ばれるだろう。けれども芸術家は徐々に「社会」に積極的に関わるような場を求めるようになってゆく。これは極端な反社会的姿勢をより柔軟な態度へと近づけてゆく変化であり、彼ら自身が「公共性」を求めていたことのあらわれであった。すなわち芸術はそれ自身の社会的役割を決定することができ、ゆえに公共の福祉にとって重要な位置を占めるものであるという理念を彼ら自身が回復したのである。これは芸術の側が美術館を出て日常や社会との関係の修復をはかるものとしてきわめて「健全な」潮流であるとみなされる。

では、公共を公共たらしめる側は何を欲していたのか。アメリカには現在、公共美術政策として「美術を建築に」(Art in Architecture)というプログラムがある。これは巨額の助成金によってアメリカのあらゆる芸術活動の水準を高めるべく活動している全米芸術基金(NEA)と連携しつつ、公共施設庁(GSA)が実施しているものである。この政策の元となったのはケネディ政権下の1963年に定められた政策であり、それは連邦政府関係の建築に美術作品を置くということを打ち出したもので、建築費の0.5パーセントをもって美術作品に当てるということが定められていた。中断はあったものの、1972年に「美術を建築に」という新たなスローガンをまとって復活し、同様の水準をもってこの制度は今日でも維持されている。さらに1966年にはNEAによって「公共空間における美術作品設置計画」(Works of Art in Public Spaces Program)が定められ、これもまた財政支援を通じて業績を上げた★3。なお、GSAとNEAの政策成功のさらに歴史的な背景としては、大恐慌時代に採用された公共事業促進庁(WPA)による美術家救済政策が当初の目的を果たした後、アメリカ社会に美術を普及定着させるという成果を上げていたことを指摘せねばならない。

注意に値するのは、60年代のパブリックアートを後押ししたNEAは元来、合衆国の偉大な芸術家を顕彰するというきわめてナショナルな目的で設立されたものであったということである。レーニン像に対抗して抽象彫刻を、というわけで、つまりは自由な芸術文化を「公認」する必要があったのである。

オープンスペース+アートワーク

それではオープンスペースを作り出す立場にあった建築家は何を考えていたか。アメリカでは、20世紀初めから中頃までは建物の配置と形態は容積地域制という制度によって規定されていた。そして通常、建物は敷地を目一杯使って建てられた。たとえばニューヨークでは1916年にゾーニング法が施行されるが、これは高層ビルの形態を斜線制限などで規定するものであり、結果、クライスラービル(1930)やエンパイヤステートビル(1931)など、敷地いっぱいに立ち上がって頂部に向けて徐々にセットバックする「ウェディングケーキ型」の超高層が林立することになる。この流れが変化の兆しを見せるのがロックフェラーセンター(1934)のころからで、ビルの足下の外部空間に対して神経が配られるようになる。ロックフェラーセンターの場合はビルの間にサンクンガーデンを設けて魅力あるオープンスペースを敷地内に実現しようとする試みだった。以降、六番街沿いのロックフェラーセンター建築群などでも外部空間の積極的な形成が行なわれ、大戦を経て1961年には法制度が形態規制から容積率規制へと変更され、オープンスペースが奨励されるようになる。これは自動車の普及にともなって圧迫されていた人間的なスペースを復権しようという機運に同調するもので、日本でも基本的な潮流は同じであった。

超高層、足下の広場、さらにニューヨークといえばミースのシーグラムビルを思い出す人が多いのではないだろうか。シーグラムビルはゾーニング法改正の少し前、1958年竣工である。法改正に先んじて建物正面に広々としたプラザを設けているが、これは法的に定まる実用床面積量を犠牲にしてモノリシックなマッスを立ち上げたミースの独創の産物である。プラザには最近ではヘンリー・ムーアやリキテンスタインの彫刻が置かれていたようだが、実のところミースは当初からプラザの彫刻の問題に腐心していた──あるいは、少なくとも奇妙な関心をはらっていた。プラザの模型には銀箔で作った彫刻らしきものが置かれており、また図面にもムーア的な有機的なマッスが描き込まれている。どうやら彫刻のスタディを行なったと思われる何枚ものスケッチが残されている。結局実現したプラザにはプールが掘られたのみで、その中にも外にも彫刻は置かれることはなく、無機的なシンメトリーを崩しているのは一本の旗竿のみとなった。ミースの奇妙なドローイングは何を伝えるものだろうか。少なくとも、建築家の構想するオープンスペースにはすでに、なんらかの「不確実な要素」が置かれていたようだ。先のロックフェラーセンターのガーデンにはブロンズのプロメテウス像が置かれた。敷地を都市へ開いてゆこうとしていた建築家の思考にあったオープンスペースは、彫刻的要素とあらかじめ親しいものものだったのである。

|

|

|

|

|

5[左上]──ミースの彫刻を配したシーグラムビルの模型

出典=フランツ・シュルツ『評伝ミース・ファン・デル・ローエ』(鹿島出版会、1987) 6[下]──プラザの部分立面(1954) 7[右上]──「彫刻」のためのスケッチ(1954) 6-7出典=Drexler, ed., The Mies van der Rohe Archive. 16, Garland Pub., 1986-1992. |

|

モニュメンタリティとその背景

こうして都市の彫刻は作者とパトロンと場所を得ることとなり、60年代から70年代にかけて大量の作品がビルの谷間に設置されることになる。美術史的には、近代の美術館に納められるような自律的な彫刻は、古代以来のモニュメンタルな彫刻から形式として純粋化することによって成立したものであるから、本来的な意味では、彫刻は都市に再所有されるようになったといえるかもしれない。

ところで、歴史的には都市のオープンスペースに「芸術家」を招聘し、そこになにがしかの作品を残させるというやり方は権力が都市に介入する際の定石である。スペースがオープンであること(したがって「広場」と総称される場所になる)は、モニュメントの基本的な成立条件のひとつであった。これはかなり最近まで都市を大規模に改造する動機付けに参与してきた。欧州の都市では、広場の性格の多様性にかかわらず、多くが中心に何らかの像、記念的建造物あるいはモニュメンタライズされた泉を有しているのがきわめて一般的な「景観」であることは知られていよう(むろん広場一般からいえばごく一部にすぎないが)。像の高さと広場の幅の比率や、背景となる建物のファサードなどが一体に考察され、当初から「見る/見られる空間」として形成されたものも多い。既存の都市の中に広場を切り開き、額縁を整え、白紙にサインするように彫像を設置するのは絶対的な権力者にとっては容易な自らの「表現」であった。また、新しくモニュメントを計画せずとも、既存建築物に「記念性」を付与するということもまた時の権力者の仕事であった。この場合には、周囲の建物を撤去して記念的建築を「孤立」させるという手法が多く用いられた。建築は都市の日常的な文脈から切断されることで、それが本来備えていた象徴としての機能に特化するのである。20世紀アメリカのパブリックアートと19世紀以前のヨーロッパのモニュメントはそれぞれの文脈が異なるが、以下、少々脱線してみたい。

|

|

|

|

||

|

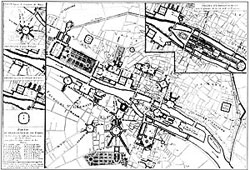

8[左上]──ヴァンドーム広場(Perelleの版画、17世紀末-18世紀)

9[下]──革命後のヴァンドーム広場(Janinetの版画) 10[右上]──ルイ15世広場のために提案された主要な計画(Patteの版画、1748)。都市に穿たれる広場 8-10出典=Lavedan, P., Histoire de l'urbanisme à Paris. Association pour la publication d'une histoire de Paris, 1993. |

||

読むことと見ること

たとえばパリを半日ほど歩き回れば、上述したモニュメントの様相はおよそ納得されることだろう。既存建築の「記念化」の例を挙げれば、たとえばパンテオンはフランス革命の時期にそれまで教会堂であった建築を脱宗教化して国家の偉人廟へと改変したもので、この改築事業には周囲をとりまく円形広場の計画が当然のように考察された。実現されたものはさらに異なる形態をとっているが、教会だった時代に隣接していた付属建築物は跡形もない。ちなみにこの事業を指揮したのはアンシャンレジーム末期から王政復古時代にかけてフランスの芸術界に深く影響を残した人物で★4、彼は偉大な建物は周囲から孤立していなければならないということを明確に理論化し、これによって19世紀には多くの建物の取り壊しが実施されることとなった。一方で都市景観に対しては18世紀末から「美化」ということが盛んに唱えられ、建築線の遵守、直線的な道路、オルドナンス(ファサードの割付などの秩序付け)の必要性などが言われてきた。こうした問題意識は19世紀になってから行政的に扱われるようになり、最終的にはオスマンの仕事によって回答を与えられ、今日のパリの「景観」を決定する大きな要因となっている。余談だが、街路の直線性とモニュメントの孤立は、自動車あるいはバイクとフィルムという20世紀的な機械の速度を用いるとほとんど戯画的なまでに明快に把握することができる(たとえばジャック・リヴェットの『北の橋』とクロード・ルルーシュの『c'était un rendezvous』──こちらはそれほど知られたものではないかもしれないが──を思い出してほしい)。

ところでさらに脇道へ逸れることになるが、我が国で記念的建造物が初めて「碑文」ではなくて「記念碑」として登場するのは、年代的にはオスマンの大改造のしばらく後、1879(明治12)年に建てられた西南戦争の戦没者記念碑(三井寺)である★5。それ以前に日本の都市は記念碑を持たなかった。西欧化・近代化の波及前に江戸・東京を訪れた欧米人は、口をそろえてこの巨大都市の「茫漠とした広がり」を書き残している。彼らにとって都市とは歴史的記念物を手がかりに分節し、読解できるものでなければならなかったが、彼らは日本の都市を都市として理解することができず、これを終始農村と混同することになった。建築が異なっていたのは致し方ないが、例えば「碑文」というひっそりとした歴史的可読性の手がかりに気づく者はなかったのである。日本の都市ではその後「記念碑」の誕生を追ってまもなく「記念的建築物」が建造され、徐々に都市風景を「地」とし、自らを「図」として際だたせるような建築が互いに威容を競うことになるだろう。

出典=『芸術が都市をひらく:フランスの芸術と都市計画』(「芸術が都市をひらく」展実行委員会編/発行、1990)

問う者、見えるもの、その他のもの

さてアメリカで一大ブームとなった「パブリックアート」の舞台では、1970年代後半に入ってからさまざまな展開が見え始める。批判的な立場から消費空間に積極的に関与する芸術家も現われる。彼らに言わせれば「建築がステーキだとしたら、いわゆるパブリックアートは付け合わせ」(バーバラ・クルーガー)にすぎず、(だからこそ)参与する意味があるとみなされた。また、広場や周辺の都市環境の全体を自らの造形作品として提案するような芸術家も現われた。1978年、デトロイト市は、イサム・ノグチに「ひとつの噴水を依頼してプラザ全体を受け取った」★6。また70年代からいくつかの実験的な試みがなされていたフランスでは、80年代に入ってから大きな規模で芸術家による広場や都市軸のプロジェクトが始められる。アメリカと異なり長い都市史を有するパリでは有形無形の都市史的記憶が見え隠れする。たとえば「水」を扱った作品が多く見られ、これは18世紀以来の「都市の美化」運動以来重要なファクターであった水のテーマが継承されていることを暗示するものだ(もっとも、どの都市においても水は重要な近代化のテーマではあったが)。

現在に至るまで語らねばならないことはまだ多いが、そろそろ切り上げねばならない。上で触れたのは「パブリックアート」に関するごく一部の事実の列挙にすぎず、それが今日の景観問題に与えるものを総括することも筆者の手にはあまる。だがほとんど無関係で参照しようのない事実も、都市についていくつかのきわめて当たり前のことを思い出させてくれることは確かである。あまりに素朴にすぎるけれどもあえて指摘することが許されるならば、ひとつは「誰が」(例えば景観を)問うているか、という問題であり、もうひとつはもっとも単純に、「何を見るか/見ないか」もまた問題、ということである。見えるものはすべてではない。

クロード・ルルーシュの疾走するフェラーリは、バロック的ヴィスタが実現し、かつ無化する都市の光景をわずか数分で雄弁に教えてくれる。またライオン像の周りをゆるやかに旋回する二輪車が辿るのは、四輪車が辿るには繊細にすぎ、散歩者には疎遠な瑞々しい円運動の奇蹟である。モニュメントが鎮座する中心へ向けてわずかに身体を傾ける彼女は、都市における風と光について、そして都市と親しむことについて誰よりも雄弁に語る資格を持っているかのように思われさえする。そして、このことは、古代以来、都市のモニュメントが体現し担ってきたもろもろの力学とはほとんど関係がない。あるいは新宿に置かれたロバート・インディアナの《LOVE》が恋人たちにうながす戯れ(どうやら筆者は伝聞で知るのみだが、文字の間をすり抜けるとか、何かそんな行動が存在したらしい)もまた、ここで述べたことでは追いつくことができない、すばしこい運動である。

美観に関する議論が制度化され、実際に都市の姿を変えてゆくということ自体は、都市に繰り返されてきたひとつの出来事にすぎない。だからこそ、初めて触れるようにそれに接する人間も、必要ではあるだろう。都市のただ中へ召還される芸術家(建築家もまた)には、少なくともある時期それが許されかつ課されていた。彼にとって対象の良し悪しなどは皮相な話題にすぎない。だがそれも、彼ら自身がよく知るように、すでにずっと昔から過去の話である。

|

|

|

12[左]──イサム・ノグチ《ホラス・E・ドッジ父子メモリアルの噴水》(デトロイト、1978)

出典=John Beardsley, ibid. 13[右]──タキス《池》(パリ、1988) 出典=http://en.wikipedia.org/ |

|

★1──1981年にマンハッタンの連邦政府ビル前庭広場に設置されたセラの《傾いた弧》が、一人の判事によって視覚的に攻撃的であり広場の使用を妨げるものとして非難され、公聴会などを経て最終的に1989年に撤去された問題。作品は現在メリーランドの倉庫に保管されている。

★2──パブリックアートの政治的問題に関してよく参照されるのはRosalyn Deutsche, "Uneven Development: Public Art in New York City" in October, 47 1988, Evictions:art and spatial politics, Cambridge, MIT Press, 1996. など。

★3──GSA、NEAの活動に関してはそれぞれのウェブサイト(http://www.gsa.gov/およびhttp://www.nea.gov/)に詳しい。

★4──カトルメール・ド・カンシーAntoine-Chrysostome Quatremère de Quincy(1755-1849)。

★5──鈴木博之『見える都市/見えない都市』(岩波書店、1996)に拠る。

★6──ジョン・バーズレイ『アースワークの地平:環境芸術から都市空間まで』(鹿島出版会、1993)

[とうつじ けんじろう・建築史]