多木浩二先生を悼む──零の淵源

多木浩二先生が逝去された。東日本大震災が起き、福島第一原発が爆発してからおよそ一ヶ月を経過した、2011年4月13日のことである。この二重の破局を先生はどのように見ておられたのであろう。そのことをわれわれが知る間もなく、先生は逝かれた。

私が初めて先生に直接にお目にかかったのは、先生が千葉大学に赴任して来られて間もない、おそらく1991年の秋頃である。当時、私は、同じ大学の別の学部に職をもっていたので、多木先生が着任されたと聞いて、私から先生に会いに行ったのだ。その頃、すでに私は先生の著書や論文をずいぶん読んでおり、その内容に強い衝撃を受け、自著の中でも何度も引用したり、言及したりしていたから、偶然の巡り会わせで近くに来られた先生に、是非、お会いしておきたかったのである。事前の約束もせずに私が先生の研究室を突然訪ねたとき、先生は、ちょうど大学院生を相手にセミナーを行なっていたが、授業を中断して、私のために時間を取ってくださった。

その後、先生とは、親しくおつきあいさせていただいた。94年から98年にかけての時期だったと思うが、毎月のように、岩波書店で、先生を中心とした研究会を行なった。参加者は、先生の最も深い理解者であり、先生自身からの信頼も最も篤かった内田隆三氏、そして私と吉見俊哉君で、これにさらに『思想』の編集長だった小島潔氏をはじめとする岩波の編集者が加わった。このように小規模な研究会だったが、その分、知的には非常に濃密で、刺激に富んでいた。この研究会の一部は、座談会と論文の組み合わせで、『思想』に掲載された。

私にとっての自慢は、1994年秋に出た『10+1』2号に、先生との共著論文「エアポート」を掲載させていただいたことである。非常に厳しかった多木先生が、論文の共同執筆者として私を指名してくださったことを、私は誇りに思っている。「エアポート」は、空港のネットワークを、どこにも場所をもたない都市として捉えようとする試みで、空港体験の現象学的記述としても、また空港の社会学的な意味の解釈としても、非常に成功した論文だったと思う。私は、先生の直観を言葉にするのをお手伝いしただけだったが、執筆は知的な興奮に満ちたスリリングな経験であった。この論文を誕生させるための産婆役になってくださったのが、私たち二人の間を行き来した編集者の荻原富雄氏であった。

*

先生が、学者として、思想家として何を成し遂げたのか、そのことを総括するには、時期尚早だし、現在の私には手に余る。先生はあまりにも多くのことを考え、発言し、書いてこられたからである。その証拠に、先生の仕事、先生の研究領域をどのように呼んだとしても、われわれは、「それはちょっと違う」と思ってしまう。美術評論家とは明らかに違うし、また近現代美術史の専門家という言い方も先生の仕事に対しては狭すぎる。美学者とも違うし、哲学者という呼び方も未だピンとこない。社会学者のようでもあるし、歴史家のようでもある。先生は、それらすべてでもあり、それらのいずれでもない。

先生のお仕事を全体としてすみずみまで振り返り、読み直す研究は、後日に期すしかない。ここでは、90年代の後半より先生がしきりに語られるようになった「零(ゼロ)」ということが何であったかということを書いておこう。それが意味することを解釈するための手がかりは、先生の初期のお仕事の中に――先生がそのような概念をまだお使いになるより前の仕事の中に――すでに孕まれているということを示すことで、先生への追悼の言葉に代えておこう。そうすることで、先生のお仕事を生涯貫いたものが何であるかを示唆することができるように思うからである。

先生のお仕事はミシェル・フーコーの研究と対照させることで最もよく理解できるのではないか、と私は思ってきた。たとえば、初期の著作のひとつ『眼の隠喩――視線の現象学』(青土社、1982年)で、多木先生は、フーコーの権力論、フーコーが『監獄の誕生』で展開した権力論を発展させ、応用する議論を展開されている。私が、最初に多木先生の研究から影響を受けたのは、この本を通じてであった。修士論文を準備中の大学院生の頃である。

たとえば、この本で、先生は、フーコーが「パノプティコン」に見出したのと同型の「支配する『眼』」が、近代の都市計画を貫いていることを実証してみせている。典型は、19世紀半ばのナポレオン三世統治下のパリでなされた、オースマンによる大規模な都市改造である。支配する「眼」とは、大きな単一の遠近法的な視野の中に、都市の全体を収めてしまう視線である。それは、超越的な位置に視点を据えた、遠近法に基づいている。同じ視線を、同じ支配する「眼」を獲得しようとする欲望が初期の写真をも成り立たせている。先生は、そのように論を進める。

ところが、この本から数年後に書かれた『欲望の修辞学』(青土社、1987年)では、多木先生は、『眼の隠喩』を体系的にずらしてしまうようなことを書かれている。たとえば、この本のある章で、先生は、16世紀から17世紀にかけて西洋の絵画史の中に登場し、盛んに描かれたアナモルフォーズ(畸形の絵)について詳しく論じている。アナモルフォーズも、パノプティコン流の支配する「眼」と同様に、遠近法に基づく技法である。だが、根本的な違いがある。正面から見ると、その絵には何も見えない。あるいは、本来の対象とは全然別のものが描かれているように見える。しかし、絵を、ほとんど枠に近いようなところから見たとき、つまり斜めから見たとき、明確な対象が浮かび上がってくるのである。まさに、視点をずらしたときにだけ対象を捉えることができる絵、これがアナモルフォーズである。

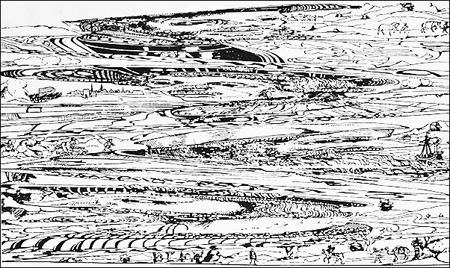

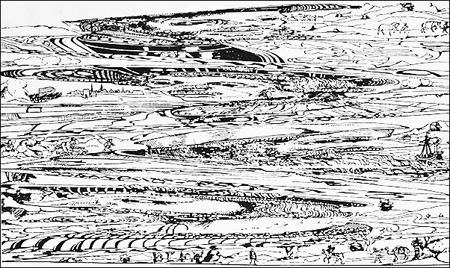

たとえば、16世紀の版画家エアハルト・シェーン――この人はデューラーの弟子である――のある「かくし絵」は、一見すると、一種の風景の絵を思わせる。蛇行する道の周囲に、家や、小さな人々や馬や駱駝などが描かれている、雑然とした風景である。だが、視点を画面の端に移し、思い切り斜めから眺めると、四つの顔が浮上してくる。左端から見ると、カール五世(神聖ローマ皇帝)とパウロ三世(ローマ教皇)が、右端から捉えると、フェルディナンド一世(カール五世の兄弟で神聖ローマ皇帝)とフランソワ一世(フランス王)が現れるのだ。多木先生によれば、四つの顔は、ハプスブルグ家とヴァロア家とが対立する当時のヨーロッパの政治の縮図になっている。

したがって、『眼の隠喩』では、従属者たちを正面から遠近法的に対象化する権力の眼を取り出した後に、多木先生は、『欲望の修辞学』では、今度は、遠近法に基づくとはいえ、斜めからだけ浮上してくる権力そのものを描いたことになる。前者では、権力の方が視線の主体だが、後者では、権力は対象である。私の考えでは、この移行、この二種類の仕事の中に、多木先生が後年「ゼロ」と呼んだものが孕まれている。

このことは、たとえばシェイクスピアの『リチャード二世』の中のある場面を参照すると理解してもらえるだろう。この場面で、王の僕プッシーが、王妃と対話を交わし、アナモルフォーズの隠喩を使っている。王妃は、遠征に出た王に何か不吉なことが起きそうな予感がして、悲しみにさいなまれている。この様子を見たプッシーは、こう言うのだ。

「正面から見ると何一つ見えないのに、斜めから見るとはっきり形が見えるあの遠近法と同じです。お妃様もそれと同じように、王様のご出立を斜めからごらんになっておられるために悲しみの幻がたくさん見えて、それでお嘆きになるのです」と。王妃は、これに反論して言う。「私が悲しんでいる何かは虚しいものから生まれたのです。あるいは、あるものが私が悲しんでいる虚しいものを生んだのです。それが反転して本物となり、私のものとなったのです」

プッシーは、斜めからしか見えてこないそれ(悲しみ)は幻影だと主張している。それに対して、王妃は、それこそが本物だと反論しているのだ。ただし、それは「虚しいもの」から生まれるのである。つまり、王妃の心を捕えている悲しみ、王妃が眼を離せなくなっている対象は、「虚しいもの」が実体化したものである。存在へと転ずる無、斜めから見たときに存在と化すところの無、これこそが、多木先生が後に「零(ゼロ)」と呼んだものではなかっただろうか。人はしばしば無からは何物も生まれることはないと主張するが、そうではない。まさに無(ゼロ)から何かが生まれるのだ。

この過程を逆に言い換えることもできる。存在はまさに零(ゼロ)である、と。『欲望の修辞学』の中で最もインパクトのある章では、多木先生は、絶対主義王権の下での玉座について論じている。玉座が、実は便器でもあった、ということを明らかにしているのだ。まさに存在の中の存在、フーコーが古典主義時代の表象の秩序の中心に見出した崇高な実体である王の身体、それこそが最も虚しいもの、つまり糞(ゼロ)でもある、というわけである。

多木先生は、存在の核心に零(ゼロ)を見た。つまり、存在と零との間を往還した。こうしたことができるためには、斜めから見る眼が必要だ。斜めをまさに斜めとして自覚しつつ見る眼が必要だ。そんな眼をもつ人が多木先生のほかにいるのだろうか。多木先生の後に残っているのだろうか。われわれとしては、これからはただ、多木先生だったらどのように見るだろうかと繰り返し反省することを通じて、その斜めの位置に視点を据える眼を獲得するほかない。

私が初めて先生に直接にお目にかかったのは、先生が千葉大学に赴任して来られて間もない、おそらく1991年の秋頃である。当時、私は、同じ大学の別の学部に職をもっていたので、多木先生が着任されたと聞いて、私から先生に会いに行ったのだ。その頃、すでに私は先生の著書や論文をずいぶん読んでおり、その内容に強い衝撃を受け、自著の中でも何度も引用したり、言及したりしていたから、偶然の巡り会わせで近くに来られた先生に、是非、お会いしておきたかったのである。事前の約束もせずに私が先生の研究室を突然訪ねたとき、先生は、ちょうど大学院生を相手にセミナーを行なっていたが、授業を中断して、私のために時間を取ってくださった。

その後、先生とは、親しくおつきあいさせていただいた。94年から98年にかけての時期だったと思うが、毎月のように、岩波書店で、先生を中心とした研究会を行なった。参加者は、先生の最も深い理解者であり、先生自身からの信頼も最も篤かった内田隆三氏、そして私と吉見俊哉君で、これにさらに『思想』の編集長だった小島潔氏をはじめとする岩波の編集者が加わった。このように小規模な研究会だったが、その分、知的には非常に濃密で、刺激に富んでいた。この研究会の一部は、座談会と論文の組み合わせで、『思想』に掲載された。

私にとっての自慢は、1994年秋に出た『10+1』2号に、先生との共著論文「エアポート」を掲載させていただいたことである。非常に厳しかった多木先生が、論文の共同執筆者として私を指名してくださったことを、私は誇りに思っている。「エアポート」は、空港のネットワークを、どこにも場所をもたない都市として捉えようとする試みで、空港体験の現象学的記述としても、また空港の社会学的な意味の解釈としても、非常に成功した論文だったと思う。私は、先生の直観を言葉にするのをお手伝いしただけだったが、執筆は知的な興奮に満ちたスリリングな経験であった。この論文を誕生させるための産婆役になってくださったのが、私たち二人の間を行き来した編集者の荻原富雄氏であった。

*

先生が、学者として、思想家として何を成し遂げたのか、そのことを総括するには、時期尚早だし、現在の私には手に余る。先生はあまりにも多くのことを考え、発言し、書いてこられたからである。その証拠に、先生の仕事、先生の研究領域をどのように呼んだとしても、われわれは、「それはちょっと違う」と思ってしまう。美術評論家とは明らかに違うし、また近現代美術史の専門家という言い方も先生の仕事に対しては狭すぎる。美学者とも違うし、哲学者という呼び方も未だピンとこない。社会学者のようでもあるし、歴史家のようでもある。先生は、それらすべてでもあり、それらのいずれでもない。

先生のお仕事を全体としてすみずみまで振り返り、読み直す研究は、後日に期すしかない。ここでは、90年代の後半より先生がしきりに語られるようになった「零(ゼロ)」ということが何であったかということを書いておこう。それが意味することを解釈するための手がかりは、先生の初期のお仕事の中に――先生がそのような概念をまだお使いになるより前の仕事の中に――すでに孕まれているということを示すことで、先生への追悼の言葉に代えておこう。そうすることで、先生のお仕事を生涯貫いたものが何であるかを示唆することができるように思うからである。

先生のお仕事はミシェル・フーコーの研究と対照させることで最もよく理解できるのではないか、と私は思ってきた。たとえば、初期の著作のひとつ『眼の隠喩――視線の現象学』(青土社、1982年)で、多木先生は、フーコーの権力論、フーコーが『監獄の誕生』で展開した権力論を発展させ、応用する議論を展開されている。私が、最初に多木先生の研究から影響を受けたのは、この本を通じてであった。修士論文を準備中の大学院生の頃である。

たとえば、この本で、先生は、フーコーが「パノプティコン」に見出したのと同型の「支配する『眼』」が、近代の都市計画を貫いていることを実証してみせている。典型は、19世紀半ばのナポレオン三世統治下のパリでなされた、オースマンによる大規模な都市改造である。支配する「眼」とは、大きな単一の遠近法的な視野の中に、都市の全体を収めてしまう視線である。それは、超越的な位置に視点を据えた、遠近法に基づいている。同じ視線を、同じ支配する「眼」を獲得しようとする欲望が初期の写真をも成り立たせている。先生は、そのように論を進める。

ところが、この本から数年後に書かれた『欲望の修辞学』(青土社、1987年)では、多木先生は、『眼の隠喩』を体系的にずらしてしまうようなことを書かれている。たとえば、この本のある章で、先生は、16世紀から17世紀にかけて西洋の絵画史の中に登場し、盛んに描かれたアナモルフォーズ(畸形の絵)について詳しく論じている。アナモルフォーズも、パノプティコン流の支配する「眼」と同様に、遠近法に基づく技法である。だが、根本的な違いがある。正面から見ると、その絵には何も見えない。あるいは、本来の対象とは全然別のものが描かれているように見える。しかし、絵を、ほとんど枠に近いようなところから見たとき、つまり斜めから見たとき、明確な対象が浮かび上がってくるのである。まさに、視点をずらしたときにだけ対象を捉えることができる絵、これがアナモルフォーズである。

たとえば、16世紀の版画家エアハルト・シェーン――この人はデューラーの弟子である――のある「かくし絵」は、一見すると、一種の風景の絵を思わせる。蛇行する道の周囲に、家や、小さな人々や馬や駱駝などが描かれている、雑然とした風景である。だが、視点を画面の端に移し、思い切り斜めから眺めると、四つの顔が浮上してくる。左端から見ると、カール五世(神聖ローマ皇帝)とパウロ三世(ローマ教皇)が、右端から捉えると、フェルディナンド一世(カール五世の兄弟で神聖ローマ皇帝)とフランソワ一世(フランス王)が現れるのだ。多木先生によれば、四つの顔は、ハプスブルグ家とヴァロア家とが対立する当時のヨーロッパの政治の縮図になっている。

エアハルト・シェーン

〈カール五世、フェルディナンド一世、パウロ三世、フランソワ一世の肖像〉(1953年頃)

したがって、『眼の隠喩』では、従属者たちを正面から遠近法的に対象化する権力の眼を取り出した後に、多木先生は、『欲望の修辞学』では、今度は、遠近法に基づくとはいえ、斜めからだけ浮上してくる権力そのものを描いたことになる。前者では、権力の方が視線の主体だが、後者では、権力は対象である。私の考えでは、この移行、この二種類の仕事の中に、多木先生が後年「ゼロ」と呼んだものが孕まれている。

このことは、たとえばシェイクスピアの『リチャード二世』の中のある場面を参照すると理解してもらえるだろう。この場面で、王の僕プッシーが、王妃と対話を交わし、アナモルフォーズの隠喩を使っている。王妃は、遠征に出た王に何か不吉なことが起きそうな予感がして、悲しみにさいなまれている。この様子を見たプッシーは、こう言うのだ。

「正面から見ると何一つ見えないのに、斜めから見るとはっきり形が見えるあの遠近法と同じです。お妃様もそれと同じように、王様のご出立を斜めからごらんになっておられるために悲しみの幻がたくさん見えて、それでお嘆きになるのです」と。王妃は、これに反論して言う。「私が悲しんでいる何かは虚しいものから生まれたのです。あるいは、あるものが私が悲しんでいる虚しいものを生んだのです。それが反転して本物となり、私のものとなったのです」

プッシーは、斜めからしか見えてこないそれ(悲しみ)は幻影だと主張している。それに対して、王妃は、それこそが本物だと反論しているのだ。ただし、それは「虚しいもの」から生まれるのである。つまり、王妃の心を捕えている悲しみ、王妃が眼を離せなくなっている対象は、「虚しいもの」が実体化したものである。存在へと転ずる無、斜めから見たときに存在と化すところの無、これこそが、多木先生が後に「零(ゼロ)」と呼んだものではなかっただろうか。人はしばしば無からは何物も生まれることはないと主張するが、そうではない。まさに無(ゼロ)から何かが生まれるのだ。

この過程を逆に言い換えることもできる。存在はまさに零(ゼロ)である、と。『欲望の修辞学』の中で最もインパクトのある章では、多木先生は、絶対主義王権の下での玉座について論じている。玉座が、実は便器でもあった、ということを明らかにしているのだ。まさに存在の中の存在、フーコーが古典主義時代の表象の秩序の中心に見出した崇高な実体である王の身体、それこそが最も虚しいもの、つまり糞(ゼロ)でもある、というわけである。

多木先生は、存在の核心に零(ゼロ)を見た。つまり、存在と零との間を往還した。こうしたことができるためには、斜めから見る眼が必要だ。斜めをまさに斜めとして自覚しつつ見る眼が必要だ。そんな眼をもつ人が多木先生のほかにいるのだろうか。多木先生の後に残っているのだろうか。われわれとしては、これからはただ、多木先生だったらどのように見るだろうかと繰り返し反省することを通じて、その斜めの位置に視点を据える眼を獲得するほかない。

おおさわ・まさち

1958年長野県松本市生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得満期退学。社会学博士。千葉大学文学部助教授、京都大学大学院人間・環境学研究科教授を歴任。著書に、『行為の代数学』『身体の比較社会学』『虚構の時代の果て』『ナショナリズムの由来』(毎日出版文化賞)『〈自由〉の条件』『不可能性の時代』『「正義」を考える』他多数。最新刊に『社会は絶えず夢を見ている』。オフィシャルサイトhttp://www.sayusha.com/MasachiOsawaOfficial/