多木浩二さん追悼再論:建築論を通して

多木浩二さんが亡くなり、既に追悼文も別の所で書かせて頂いたのだが、改めて『10+1』編集部から多木さんの建築畑での業績を論じてほしいという注文をいただいた。最近の私は建築より都市の方への関心が大きく、都市からすれば建築はせいぜい誤差の範囲だし、好事家のものでしかないなどと暴言を吐いているくらいで、大学の講義は別とすれば建築についてはあまり語らないのだが、場合が場合なので例外をつくらないわけにはいかない。

編集部からのこの注文は、もちろん『10+1』本誌の立ち上げの際の編集委員が私と多木さんであったためである。この点からも正確に立ち上げの経緯を記しておくと、最初新しい雑誌の立ち上げのお話しをいただいたのは私で、私が多木さんとご一緒ならという条件を出したのだった。これは『10+1』の発行元であるINAX出版の方に、建築雑誌ではなくもう少し広い雑誌にしてほしいという意向があったためである。少し後にもうお一方上野俊哉さんも加わったのだが、事情により編集委員という肩書きにはならなかった。当初から、私が建築100%で多木さんは50%、上野さんは建築外的な専門という位置付けであった。雑誌も建築に特化した話題は50%までという方針でスタートした。つまり多木さん的な構成内容の雑誌だったわけだ。内容もすべて合議で決めていくというのは、年二回(当時)でも結構ハードで、結局この編集体制は二年四冊だけに留まり、以降は私も寄稿者としてだけ残ったのだが、ハードではあったけれども、編集会議は話題が豊富で楽しかったし勉強になった(後でまた触れるが、多木さんはこういう勉強会を、地理学や社会学、歴史学の、多くはより若い人々とも開いていた)。その前に岩波の「20世紀の芸術」という叢書の編集委員(これは逆に、多木さんがまず決まり、私は誘っていただいた側)もご一緒し、『10+1』の編集会議はその継続でもあった。『20世紀の芸術』の編集会議でも他の委員、とくに文学関係の方たちとはなかなか意見、というより感覚が合わないのに、多木さんとは全く違和感がなかった。彼らにとっての「近代」は、われわれにとっての「モダニズム」とは随分違うのだという感を抱いた覚えがある。この辺は美術やデザインの特殊事情なのかもしれない。

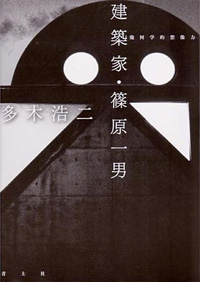

多木さんは1928年生まれである。実は建築畑の批評家としては、メタボリズムの一員、という以上にスポークスマンであった川添登氏は1926年生まれだから、たった二つの違いのほぼ同世代(ちなみに菊竹清訓氏と槙文彦氏は同じ1928年生まれ)なのだが、多木さんと川添さんではほぼ共通するところがないような印象がある(知る限りでの例外は、川添さんが編集同人の一人であった『季刊デザイン批評』[風土社、1966〜1970]での執筆)。まるで違う世代であるかのようだ。川添さんの、少なくともメタボリストとしての活動がほぼ終わった頃から、多木さんの活動が始まる。御両所のビブリオグラフィーを詳細に知っているわけではないが、ざっと見たところでも川添さんの最初の建築関係の著作は1958年(32歳)の『現代建築を創るもの』(彰国社)なのに対して、多木さんの最初の著作『ことばのない思考』(田畑書店)は72年(44歳)だった。これはアンソロジーだが、収められた論考も69年以降のものばかりである。写真関係の伝説の同人誌『provoke』は40歳の時の1968年創刊だが、それより前の多木さんが何をされていたのか、考えてみたら知らない。不思議なことだ。あるいは当方の怠慢でしかないのかもしれないが。

『世紀末の思想と建築』(岩波書店、1991)と題した磯崎新さんとの対話の最初の方にこの辺の事情についての会話がある。そこで多木さんは「数えるとびっくりするくらいいろんな職業をやってきた」と語っているが、要するによくわからない(でも、初期モダニズムの写真家であり編集者でもあった名取洋之助のスタッフだったことがあると語られており、これはびっくりだ)。この対話によると、多木さんが既に60年代の比較的はじめの方で篠原一男さんの住宅について書いて、それを見た篠原さんから手紙が来たのがお二人の付き合いの始まりとされているが、この時期の批評は、元々匿名で書かれていたということでもあり、『ことばのない思考』にも収録されていない。

それに、建築が主戦場の一つだといっても、両著ともに取り上げられた建築家は篠原さんと磯崎さんのお二人である。この人選は多木さんの建築界への入り口というより、結局殆どすべてであった。それ以降、例外がないわけではないが、多木さんが論じられた建築家は当時篠原スクールと呼ばれたより若い建築家たち(伊東豊雄、長谷川逸子、坂本一成の各氏)までにほぼ留まり、そこより深入りされることはなかった(因みに私は磯崎さんに師事し影響も与えられたが、磯崎スクールというものはない)。私が多木さんに最初にお目にかかったのも、長谷川さんの作品、焼津の文房具屋(1978)が竣工した際に、篠原研究室の人々が見学会を催して、それに誘っていただいた折であった。磯崎さんと篠原さんは結局ポストメタボリズムの時代といえる1970年代を主導したお二人であったが、多木さんと彼ら二人の親密(ただデリケートな部分は多々あった)な関係は、同世代ながら川添さんのメタボリズム・サークルとは完全に時間差を伴って70年以降の時代を代表した。そういう意味では、多木さんはポストメタボリズムの批評家だったといってよい。この違いは、メタボリストたち(やそれを先導した丹下健三氏)が公的な言語で語ったのに対して、磯崎さんや篠原さんが私的な言語で語ったことにあり、それは多木さんの批評にも該当する(倉俣さんや杉浦さんも同様。ただし『四人のデザイナーとの対話』での杉浦さんの独壇場のグラフィックの分析はその域を超えて圧巻だったが)。

私が最近出した『メタボリズム・ネクサス』(オーム社、2011)は、この公的な言語を国家をはじめとする超自我(スーパーエゴ:フロイトのÜber-Ichの英訳)に対応するものとして記述しているが、この言語構造に隙き間風が吹き始めたのが70年前後で、これを埋めるべく私的な言語が語られ出したのだった。言語構造の多角的な(個別的な、というべきか?)再構築が迫られていたというべきかもしれない。比喩的にいえば、それは自我(エゴ:フロイトのdas Ich)の時代であった。

磯崎さんと篠原さんの二人をツートップとして描いた人には他にデーヴィッド・スチュアート(篠原さんのいた東工大で教えていた)がいて、彼の"The Making of Japanese Modern Architecture"(講談社インターナショナル、1987)は、明治以来の日本建築史ながら、後半四割が専らこの二人の記述で終始するという「偏向の書」だが、デーヴィッドも多木さんとは親しかったものの、二人のこのシフトは同じ理由にはよっていなかったように思う。デーヴィッドのそれは、彼がもっている西欧人としての建築観(身に染み付いた古典主義的感覚)に起因しており、たとえばその昔来日した建築史家マンフレッド・タフーリに篠原さんを日本のロースであると紹介していた(篠原さんの後期の代表作〈上原通りの家〉の見学の帰りで、私も同行していた。多木さんも同行していたら面白かったろう)ことにも現れていた。ロースと同じように、磯崎さんも篠原さんもラジカルで個人主義的な(das Ichの)アヴァンギャルドでありながら、何処かに古典主義的な骨格を残している。「建築」性といってもよい。磯崎さんはこれを「大文字の建築」と説明した。デーヴィッドにはこの背反的なところが面白かったのではないか(故にそれをもたない──坂本一成氏の場合は、少し違う意味ではあるが、統辞的及び意味論的な骨格=構造への意識があるにせよ──篠原スクールの方にはさして関心があったようではない)。

しかし多木さんには(古典主義への関心はなかったわけではなくて『世紀末の思想と建築』では二人がそれに関する議論をしているが)もっと別の、彼らの作品の修辞機構、つまり観念と詩学の連動するメカニズムへの共感があったように思われる。公的言語ではこのメカニズムが規範=一般化されねばならないが、ここでのそれはもっとその度ごとに組み立てられる試行であり、そこに多木さんの関心は集中していた。それは著作のタイトルを借りていえば『ことばのない思考』、つまりことばのように構造化された(が表面化はされていない)感性への関心である。この時期の多木さんの批評家としてのモデルは、ロラン・バルトだったと思うが(『生きられた家』田畑書店、1975」はとてもバルト風の本だったし、そもそも「ことばのない思考」というタイトルはバルトの「コードのないメッセージ」のもじりではなかったろうか?)、バルトにはいわゆる構造主義者としての、ある種の科学主義への分析的な関心のようなものと、純粋に感性的な快楽主義そのものが併存していた(それがあったが故に、純粋論理でいえば、実際にそう批判もされたように、疑似科学でしかなかったバルトの科学主義=記号論は意味をもち得た)が、多木さんにもそれは少なからずあった。

上述の初対面の機会に、多木さんは、作者である長谷川さんに対して「あなたの作品はこれこれである」と、どっちがその建物の作家か分からないような指摘をその場でされていてびっくりした覚えがあるが、それは単にメンターとしての発言というよりは、そう発言することで現われてくる無意識的な、つまりそれまでは言語化されていなかった、構造(ことばのない思考)を分析=言語化するという行為に伴う快楽だったのではないか? これが公的な規範化された言語だったら、この言語化の転換に面白みはあまり伴わない(あるいはその必要もない)だろうから、少なくとも当時の多木さんの批評家としての資質にそぐうのがポストメタボリズム的なものであったことは理解し得る。

多木さんは、ご自身の代表作のひとつ『生きられた家』を建築論ではないと言われていた。これはもちろん正しい。そもそもこのもとになったのは篠山紀信さんの写真だから、むしろ写真論というべきかもしれない。建築を建築家によって構成されたものと了解する限りにおいては、あそこで取り上げられていた対象はそのようなものではなく、ただ年月が空間に加えた、現象学的な蓄積とでもいうか、意味論的な澱のようなもの(篠山さんはこうしたものを撮る名手である)が分析されていたからだ。住居とそれに後から付加され堆積される膨大な家具調度、装飾、備品、張り紙等々が建物と境目なく論じられたのが『生きられた家』だった。翻って建築批評で取り上げられる「作品」は、基本的に日常の生活からは脱色された抽象物として語られるのが一般的である。竣工したばかりの人気のない状態が永遠の抽象的存在として固定されて論じられる。そうなると、上で書いた澱のような付加物は「建築外」として奇麗さっぱり除去される。

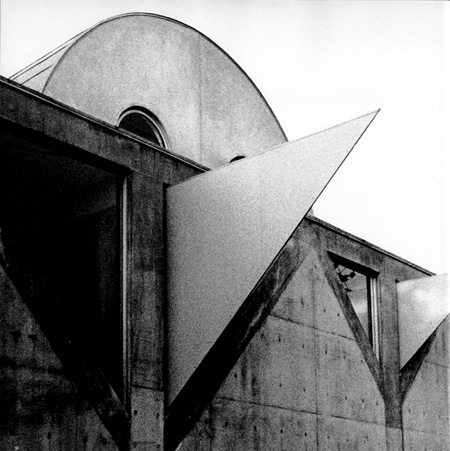

この抽象的存在が固定されるには写真をはじめとするメディアへと変換される必要がある。この写真は上記の篠山さんのそれとは対極にある。実際の建物を見ないで批評が書かれることは稀であっても、メディアのつくる場がなければ少なくとも現在の建築論は成立しない。このこと、即ち建築「作品」が作者のみに帰属して、実際にその建物に生活し利用する人々を除去するメディア化の過程を批判することはしばしばなされるが、ここではその是非について触れるつもりはない。多木さんは、彼が初期的に撮影していた篠原さんや伊東さんの作品の、極めて抽象度の高い──荒れた粒子で光と影の構成物に還元した──写真(そこには多木さんが若い頃に親しかったという東松照明さんの影響があったかもしれない)にも典型的に示されるように、この抽象化を「建築論」のフレームワークとしむしろ肯定されていたはずだ。建築写真を生活の側に引き戻すのではなく、建築誌という専門メディアの料理の仕方に従うのでもなく、その更に先に突っ走る抽象化。それが多木さんの写真の篠原さんの住宅への介在の仕方だった。『生きられた家』はそれとは逆のものをあえてとりあげたわけだから、「建築論」ではないといわれるのも当然だろう。

『世紀末の思想と建築』では、『生きられた家』は篠原さんからは「建築論」として読まれてしまって不評だったと語られている。建築の抽象化(形態だけのことではない)の旗手であった篠原さんらしい反応だとは思うが、これは一般的な反応としては篠原さんの側のはき違えだったろう。しかし、私には、このすれ違いはもう少し微妙だったように思われる。篠原さんには、多木さんの、前記科学主義というかレトリックの冷徹な分析(一種の構成-統辞論であり、時に意味論でもある)に潜む快楽主義(エロスといってもよい)に相通じていた部分があったのではないか? 実際『ことばのない思考』に収められた二つの篠原論、及び『四人のデザイナーとの対話』でのお二人の対話は、厳格といってよいのかあるいは遂に主観でしかないといってよいのか分からないような言語回路を探ろうとするスリリングな企てとして、あるいは批評が創作に限りなく接近するモメントを記録するものとして、多木さんのこの分野でのお仕事の白眉である(が、それが故に訳が分からないといって排撃する人がいても当然不思議ではないし、それは一概に無理解として責められるものでもないとも思う)。

そしてこの快楽主義は、本当は、「形式」への意志などとは無縁な『生きられた家』にも繋がっていたのではないか?ただ篠原さんはこの詩学を建築ではもっとドライな方(篠原一男がウェットといえば、それは否定的な形容詞であった)に還元しようとしていたので、たっぷりとエロス(前述の澱とも同義)を含んだウェットな『生きられた家』の詩学が受け入れられなかったということだろう。もっとも、これは傍目八目的な観測であって、ご当人同士はお互いそのようには分析してはいなかったろうが(自分のことだと皆そんなものだ)。

建築に関していえばこうしたすれ違いがあったものの、篠原さんは都市に関しては還元主義ではなかった。プログレッシブ・アナーキーというような形容は、現実のヴァナキュラーな都市や集落から抽出されたものだと思われる。前記のタフーリを〈上原通りの家〉に案内した後で渋谷に行った時に、公園通りを歩きながら、篠原さんがタフーリにここは東京のヴェネト通り(ローマの目抜き通りのひとつ)だと嬉しそうに説明していたことを覚えているが、これは多木さん的な詩学でもあったと思う。多木さんの指導する武蔵野美術大学のチームがニューヨークのMoMAでやった新宿を題材にした展覧会(Shinjuku, Japan: The Phenomenal City. The Museum of Modern Art, New York City. December 15, 1975, to March 7, 1976.)などは、こうした感性に通じていたのではないか?実際、多木さんが篠原さんの作品に感じていた興味のひとつは、篠原さんの住宅に現われる、抽象的に変形された都市のシーンだった。この都市はデザインの対象として形式化された都市ではなく、人々の(その中には作者である篠原一男や批評家である多木浩二自身が含まれていたはずだ)生活の影のようなものだった。影であっても、それはぎりぎりのところで「生活」あるいは「生」ではある。それが如何に限りなく「暮らし」の匂いを脱色していたにせよ、篠原さんの住宅作品をオブジェでなく住宅にしていたものだった(最後期の篠原さんの作品は、この域を超えてしまったと多木さんにとられていた節はあるが)。

篠原さんは多木さんとの対話の中から、たとえばレヴィ=ストロースの「野生」とかドゥルーズの「機械」というようなことばを、隠喩的に、つまり自分なりの意味に変換して、「野生の機械」というような概念をつくりあげていた。形容は悪いが、これは建築家による批評家の言語の一種の「つまみ食い」ないし簒奪ではある。けれども、それを浅薄な行為でなくしていたのは、この二人の間で通じる感性があったればこそだったのではないか(でなかったら多木さんは付き合わなかったろう)?これは奇妙な友情のかたちだったと私は思う。

たとえば磯崎さんとの間の関係はこうではなかったはずだ。磯崎さんは篠原さんよりずっと間口の広い知性の持主だから、概念のやり取りはずっと本来の位置づけに近いところでスムースに行なわれていたに違いない。お二人の討論である『世紀末の思想と建築』がその例で、お互いが分かり合った関係というか、二つの知性の対等目線の議論で、分析対象も磯崎さんの作品というより、もっと一般的な建築的、文化的状況であった。こういう議論は篠原さんとだとあまり成り立たなかっただろう。極めて良質な批評的議論には違いないが、その分篠原さんによる多木さんのもつ批評的世界の創造的誤読、あるいは逆に、多木さんによる篠原さんの作品の意味の後追い的な再構成みたいなスリリングなシーンはあまりなかった。『四人のデザイナーとの対話』でのお二人の対話も含めて、緊密だけれども良く出来すぎた対話というきらいは否定出来ない。細部での意見の不一致がなかったわけではないが、摩擦を伴うようなものではなかった。例外は『ことばのない思考』での当時の政治状況(70年安保と万博への参加)を巡る多木さんの磯崎批判で、これは本にまとめられた時点で多木さんが政治主義でありすぎたと反省を加えている部分だが、『世紀末の思想と建築』では、磯崎さんは、彼自身への「万博加担」批判の大部分は跳ね返せていたが、多木さんのそれだけは例外だった(ある種痛いところをつかれた)としている。これは後の多木さんがもっと広い部分に視野を拡げていくことへとつながっていると私は思う。これは多木さんご自身が説明されているように、政治と文化の関わりへの認識への変化(政治主義の清算)である。

磯崎さんは私にとって師匠だけれども、その実多木さんの磯崎観を直接聞いた覚えはあまりない。あったのだろうけれど、とくに多木さんが建築批評の分野に侵出した70年代以降の作品についての意見は、群馬県立美術館を最も高く評価するという発言(これ自体は私も同感である)にも関わらず、何となく予想がつくせいか、かえって記憶に残っていないのかもしれない。何しろ磯崎さんは、自作について誰もこれ以上うまく出来ないように語ってしまう人なので、とくに建築を内的視点のみから語り始めて以降は、他の批評言語の介在をあまり必要としなかったのだから。『四人のデザイナーとの対話』での対話は、ほぼこの時代の磯崎さんの「手法論」をめぐるものだが、篠原さんとの形式論が他のケースには適応不能としか思えない特化された議論だったのに対して、こちらは結局一般理論を志向したものである。磯崎さんが批評としても自立し得る議論を展開しているといってもよい。

むしろ私との個人的な対話で記憶に残っているのは、それ以前の作品である大分県立図書館について、多木さんがあれはいいといわれていたことである。この建物はヨーロッパなどではあまりにヘビーだと、後期ル・コルビュジエの誇張された亜種みたいな受け取られ方をしていたように思うのだが、私も多木さん同様に、そのブルータルな外貌の背後にある知性と官能(ここでもアドルフ・ロース?前記の篠原ロース説の意味とは違うけれども)の相克みたいな要素がいいと思っていたので、多木さんがもっと早くから建築の批評を始めていたら、その当時、つまりまだ外的世界との関係で作品を語る部分があった時期の磯崎さん、あるいはその同時代の他の建築家たちの作品をどう語っていただろうかということには関心がそそられる。とくに「メタボリズム・ネクサス」を出版した(これにはもちろん大分県立図書館も取り上げている、それもかなり詳細に)ばかりなので、一層である。それと覚えているのは丹下先生の「東京計画1960」を大変高く評価されていたことで、やはり多木さんは私的言語ばかりの人ではなかったのだな、という感を覚えた。ここの面は関心がないというより、乗り遅れただけというところもあったのかもしれない。『メタボリズム・ネクサス』を書き始めてから多木さんとお目にかかる機会はなかったので、こうした問題を語り得る機会がもっとあったらと、今更ながら惜しむことしきりである。

前述したように、後年の多木さんが地理学、社会学、歴史学など、芸術論の圏域を超えた分野の人々と積極的に交わったのは、私の関心とも重なっていた(『10+1』はこの点とても好都合な媒体だった)が、これは多木さんが70年台前半の関心からシフトしていったことによっている。芸術への関心がもっと広い文化一般の中に融解されたといってもいい。対象へのスタンスがずっと広角になってきていた。かつての多木さんの批評が、それ自体が殆ど創作に近いような特殊で個人的な視点を通してのみ展開されていたのに対して、もっと一般的なパースペクティブを構築しようとしていた。そのこともあって、この頃の多木さんは建築から少し距離をとった。これは晩年の篠原さんとの関係(何といっても篠原さんは難しい方ではあったし)にもよるし、より若い篠原スクールの人々との関係にもよるのだろうが、とくに後者については、そこから私の多木さんとの接触が生まれたにも関わらず、実のところ展開の全貌はあまりよく知らない。伊東豊雄さんの代表作〈せんだいメディアテーク〉の内容を詰めていく作業に多木さんも付き合われていて、官僚組織とぶつかって随分立腹されていたのは記憶しているし、それは伊東さんの公共建築批判にも通じているのだとは思うが、私にはこうしたプログラムの構築のような作業は多木さんのなすべき、あるいは向いた仕事だとは思えなかった。

だからこの建築離れは、建築家離れではなく日本の建築を巡る状況のようなものへの違和感がなからしめたものかもしれないが、この辺は詳らかにしない。それだけではなかったような気もするが、同時期に私も別な意味での建築離れ(冒頭に書いたこととも重なるが、正確には同時代建築離れ)をしていたので、お目にかかった時も私との間での話題はそういう方面ではなかった。坂本一成さんに限って最期の方で戻ってこられたが(他の建築家についても書かれてはいたが、正直あまり力が入っているようではなかった)、これは坂本さんが多木さんに対抗出来るほど乾いた論理を駆使出来る人だったからではないか?それは議論するなら対等に話せる相手の方が楽しいに決まっているわけだし。

今の私に多木さんの建築方面の仕事について書けるのはこれくらいのものだ。資料を完全に揃えてリサーチしたものではなく、個人的な記憶からの推論を並べたようなもので、本当の多木浩二論は他の人の手に委ねたい。この小文がその際に参照のひとつになれれば幸いである。

編集部からのこの注文は、もちろん『10+1』本誌の立ち上げの際の編集委員が私と多木さんであったためである。この点からも正確に立ち上げの経緯を記しておくと、最初新しい雑誌の立ち上げのお話しをいただいたのは私で、私が多木さんとご一緒ならという条件を出したのだった。これは『10+1』の発行元であるINAX出版の方に、建築雑誌ではなくもう少し広い雑誌にしてほしいという意向があったためである。少し後にもうお一方上野俊哉さんも加わったのだが、事情により編集委員という肩書きにはならなかった。当初から、私が建築100%で多木さんは50%、上野さんは建築外的な専門という位置付けであった。雑誌も建築に特化した話題は50%までという方針でスタートした。つまり多木さん的な構成内容の雑誌だったわけだ。内容もすべて合議で決めていくというのは、年二回(当時)でも結構ハードで、結局この編集体制は二年四冊だけに留まり、以降は私も寄稿者としてだけ残ったのだが、ハードではあったけれども、編集会議は話題が豊富で楽しかったし勉強になった(後でまた触れるが、多木さんはこういう勉強会を、地理学や社会学、歴史学の、多くはより若い人々とも開いていた)。その前に岩波の「20世紀の芸術」という叢書の編集委員(これは逆に、多木さんがまず決まり、私は誘っていただいた側)もご一緒し、『10+1』の編集会議はその継続でもあった。『20世紀の芸術』の編集会議でも他の委員、とくに文学関係の方たちとはなかなか意見、というより感覚が合わないのに、多木さんとは全く違和感がなかった。彼らにとっての「近代」は、われわれにとっての「モダニズム」とは随分違うのだという感を抱いた覚えがある。この辺は美術やデザインの特殊事情なのかもしれない。

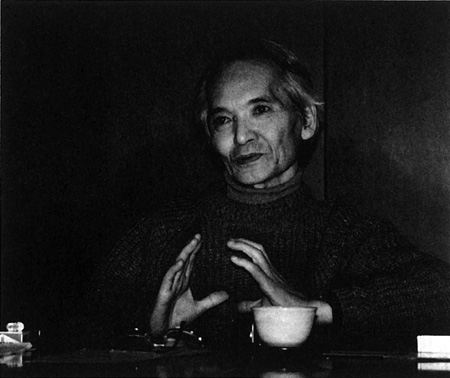

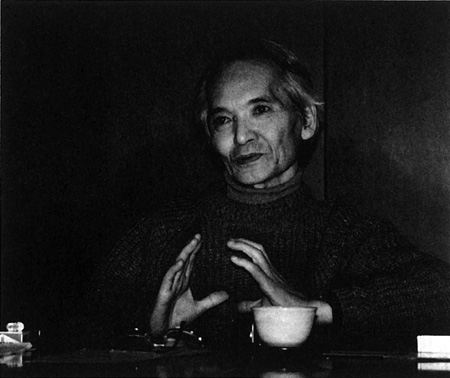

『10+1』創刊号(1994年5月)の座談会「建築は何処へ」で発言する多木浩二氏

多木さんは1928年生まれである。実は建築畑の批評家としては、メタボリズムの一員、という以上にスポークスマンであった川添登氏は1926年生まれだから、たった二つの違いのほぼ同世代(ちなみに菊竹清訓氏と槙文彦氏は同じ1928年生まれ)なのだが、多木さんと川添さんではほぼ共通するところがないような印象がある(知る限りでの例外は、川添さんが編集同人の一人であった『季刊デザイン批評』[風土社、1966〜1970]での執筆)。まるで違う世代であるかのようだ。川添さんの、少なくともメタボリストとしての活動がほぼ終わった頃から、多木さんの活動が始まる。御両所のビブリオグラフィーを詳細に知っているわけではないが、ざっと見たところでも川添さんの最初の建築関係の著作は1958年(32歳)の『現代建築を創るもの』(彰国社)なのに対して、多木さんの最初の著作『ことばのない思考』(田畑書店)は72年(44歳)だった。これはアンソロジーだが、収められた論考も69年以降のものばかりである。写真関係の伝説の同人誌『provoke』は40歳の時の1968年創刊だが、それより前の多木さんが何をされていたのか、考えてみたら知らない。不思議なことだ。あるいは当方の怠慢でしかないのかもしれないが。

『世紀末の思想と建築』(岩波書店、1991)と題した磯崎新さんとの対話の最初の方にこの辺の事情についての会話がある。そこで多木さんは「数えるとびっくりするくらいいろんな職業をやってきた」と語っているが、要するによくわからない(でも、初期モダニズムの写真家であり編集者でもあった名取洋之助のスタッフだったことがあると語られており、これはびっくりだ)。この対話によると、多木さんが既に60年代の比較的はじめの方で篠原一男さんの住宅について書いて、それを見た篠原さんから手紙が来たのがお二人の付き合いの始まりとされているが、この時期の批評は、元々匿名で書かれていたということでもあり、『ことばのない思考』にも収録されていない。

それに、建築が主戦場の一つだといっても、両著ともに取り上げられた建築家は篠原さんと磯崎さんのお二人である。この人選は多木さんの建築界への入り口というより、結局殆どすべてであった。それ以降、例外がないわけではないが、多木さんが論じられた建築家は当時篠原スクールと呼ばれたより若い建築家たち(伊東豊雄、長谷川逸子、坂本一成の各氏)までにほぼ留まり、そこより深入りされることはなかった(因みに私は磯崎さんに師事し影響も与えられたが、磯崎スクールというものはない)。私が多木さんに最初にお目にかかったのも、長谷川さんの作品、焼津の文房具屋(1978)が竣工した際に、篠原研究室の人々が見学会を催して、それに誘っていただいた折であった。磯崎さんと篠原さんは結局ポストメタボリズムの時代といえる1970年代を主導したお二人であったが、多木さんと彼ら二人の親密(ただデリケートな部分は多々あった)な関係は、同世代ながら川添さんのメタボリズム・サークルとは完全に時間差を伴って70年以降の時代を代表した。そういう意味では、多木さんはポストメタボリズムの批評家だったといってよい。この違いは、メタボリストたち(やそれを先導した丹下健三氏)が公的な言語で語ったのに対して、磯崎さんや篠原さんが私的な言語で語ったことにあり、それは多木さんの批評にも該当する(倉俣さんや杉浦さんも同様。ただし『四人のデザイナーとの対話』での杉浦さんの独壇場のグラフィックの分析はその域を超えて圧巻だったが)。

私が最近出した『メタボリズム・ネクサス』(オーム社、2011)は、この公的な言語を国家をはじめとする超自我(スーパーエゴ:フロイトのÜber-Ichの英訳)に対応するものとして記述しているが、この言語構造に隙き間風が吹き始めたのが70年前後で、これを埋めるべく私的な言語が語られ出したのだった。言語構造の多角的な(個別的な、というべきか?)再構築が迫られていたというべきかもしれない。比喩的にいえば、それは自我(エゴ:フロイトのdas Ich)の時代であった。

磯崎さんと篠原さんの二人をツートップとして描いた人には他にデーヴィッド・スチュアート(篠原さんのいた東工大で教えていた)がいて、彼の"The Making of Japanese Modern Architecture"(講談社インターナショナル、1987)は、明治以来の日本建築史ながら、後半四割が専らこの二人の記述で終始するという「偏向の書」だが、デーヴィッドも多木さんとは親しかったものの、二人のこのシフトは同じ理由にはよっていなかったように思う。デーヴィッドのそれは、彼がもっている西欧人としての建築観(身に染み付いた古典主義的感覚)に起因しており、たとえばその昔来日した建築史家マンフレッド・タフーリに篠原さんを日本のロースであると紹介していた(篠原さんの後期の代表作〈上原通りの家〉の見学の帰りで、私も同行していた。多木さんも同行していたら面白かったろう)ことにも現れていた。ロースと同じように、磯崎さんも篠原さんもラジカルで個人主義的な(das Ichの)アヴァンギャルドでありながら、何処かに古典主義的な骨格を残している。「建築」性といってもよい。磯崎さんはこれを「大文字の建築」と説明した。デーヴィッドにはこの背反的なところが面白かったのではないか(故にそれをもたない──坂本一成氏の場合は、少し違う意味ではあるが、統辞的及び意味論的な骨格=構造への意識があるにせよ──篠原スクールの方にはさして関心があったようではない)。

しかし多木さんには(古典主義への関心はなかったわけではなくて『世紀末の思想と建築』では二人がそれに関する議論をしているが)もっと別の、彼らの作品の修辞機構、つまり観念と詩学の連動するメカニズムへの共感があったように思われる。公的言語ではこのメカニズムが規範=一般化されねばならないが、ここでのそれはもっとその度ごとに組み立てられる試行であり、そこに多木さんの関心は集中していた。それは著作のタイトルを借りていえば『ことばのない思考』、つまりことばのように構造化された(が表面化はされていない)感性への関心である。この時期の多木さんの批評家としてのモデルは、ロラン・バルトだったと思うが(『生きられた家』田畑書店、1975」はとてもバルト風の本だったし、そもそも「ことばのない思考」というタイトルはバルトの「コードのないメッセージ」のもじりではなかったろうか?)、バルトにはいわゆる構造主義者としての、ある種の科学主義への分析的な関心のようなものと、純粋に感性的な快楽主義そのものが併存していた(それがあったが故に、純粋論理でいえば、実際にそう批判もされたように、疑似科学でしかなかったバルトの科学主義=記号論は意味をもち得た)が、多木さんにもそれは少なからずあった。

上述の初対面の機会に、多木さんは、作者である長谷川さんに対して「あなたの作品はこれこれである」と、どっちがその建物の作家か分からないような指摘をその場でされていてびっくりした覚えがあるが、それは単にメンターとしての発言というよりは、そう発言することで現われてくる無意識的な、つまりそれまでは言語化されていなかった、構造(ことばのない思考)を分析=言語化するという行為に伴う快楽だったのではないか? これが公的な規範化された言語だったら、この言語化の転換に面白みはあまり伴わない(あるいはその必要もない)だろうから、少なくとも当時の多木さんの批評家としての資質にそぐうのがポストメタボリズム的なものであったことは理解し得る。

多木さんは、ご自身の代表作のひとつ『生きられた家』を建築論ではないと言われていた。これはもちろん正しい。そもそもこのもとになったのは篠山紀信さんの写真だから、むしろ写真論というべきかもしれない。建築を建築家によって構成されたものと了解する限りにおいては、あそこで取り上げられていた対象はそのようなものではなく、ただ年月が空間に加えた、現象学的な蓄積とでもいうか、意味論的な澱のようなもの(篠山さんはこうしたものを撮る名手である)が分析されていたからだ。住居とそれに後から付加され堆積される膨大な家具調度、装飾、備品、張り紙等々が建物と境目なく論じられたのが『生きられた家』だった。翻って建築批評で取り上げられる「作品」は、基本的に日常の生活からは脱色された抽象物として語られるのが一般的である。竣工したばかりの人気のない状態が永遠の抽象的存在として固定されて論じられる。そうなると、上で書いた澱のような付加物は「建築外」として奇麗さっぱり除去される。

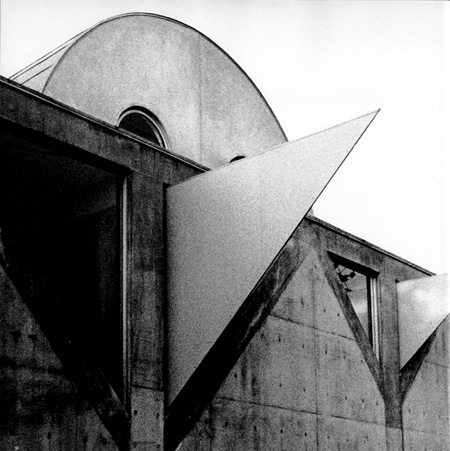

この抽象的存在が固定されるには写真をはじめとするメディアへと変換される必要がある。この写真は上記の篠山さんのそれとは対極にある。実際の建物を見ないで批評が書かれることは稀であっても、メディアのつくる場がなければ少なくとも現在の建築論は成立しない。このこと、即ち建築「作品」が作者のみに帰属して、実際にその建物に生活し利用する人々を除去するメディア化の過程を批判することはしばしばなされるが、ここではその是非について触れるつもりはない。多木さんは、彼が初期的に撮影していた篠原さんや伊東さんの作品の、極めて抽象度の高い──荒れた粒子で光と影の構成物に還元した──写真(そこには多木さんが若い頃に親しかったという東松照明さんの影響があったかもしれない)にも典型的に示されるように、この抽象化を「建築論」のフレームワークとしむしろ肯定されていたはずだ。建築写真を生活の側に引き戻すのではなく、建築誌という専門メディアの料理の仕方に従うのでもなく、その更に先に突っ走る抽象化。それが多木さんの写真の篠原さんの住宅への介在の仕方だった。『生きられた家』はそれとは逆のものをあえてとりあげたわけだから、「建築論」ではないといわれるのも当然だろう。

篠原一男《Shino House》1970/写真=多木浩二

篠原一男《House in Uehara》1970/写真=多木浩二

『世紀末の思想と建築』では、『生きられた家』は篠原さんからは「建築論」として読まれてしまって不評だったと語られている。建築の抽象化(形態だけのことではない)の旗手であった篠原さんらしい反応だとは思うが、これは一般的な反応としては篠原さんの側のはき違えだったろう。しかし、私には、このすれ違いはもう少し微妙だったように思われる。篠原さんには、多木さんの、前記科学主義というかレトリックの冷徹な分析(一種の構成-統辞論であり、時に意味論でもある)に潜む快楽主義(エロスといってもよい)に相通じていた部分があったのではないか? 実際『ことばのない思考』に収められた二つの篠原論、及び『四人のデザイナーとの対話』でのお二人の対話は、厳格といってよいのかあるいは遂に主観でしかないといってよいのか分からないような言語回路を探ろうとするスリリングな企てとして、あるいは批評が創作に限りなく接近するモメントを記録するものとして、多木さんのこの分野でのお仕事の白眉である(が、それが故に訳が分からないといって排撃する人がいても当然不思議ではないし、それは一概に無理解として責められるものでもないとも思う)。

そしてこの快楽主義は、本当は、「形式」への意志などとは無縁な『生きられた家』にも繋がっていたのではないか?ただ篠原さんはこの詩学を建築ではもっとドライな方(篠原一男がウェットといえば、それは否定的な形容詞であった)に還元しようとしていたので、たっぷりとエロス(前述の澱とも同義)を含んだウェットな『生きられた家』の詩学が受け入れられなかったということだろう。もっとも、これは傍目八目的な観測であって、ご当人同士はお互いそのようには分析してはいなかったろうが(自分のことだと皆そんなものだ)。

建築に関していえばこうしたすれ違いがあったものの、篠原さんは都市に関しては還元主義ではなかった。プログレッシブ・アナーキーというような形容は、現実のヴァナキュラーな都市や集落から抽出されたものだと思われる。前記のタフーリを〈上原通りの家〉に案内した後で渋谷に行った時に、公園通りを歩きながら、篠原さんがタフーリにここは東京のヴェネト通り(ローマの目抜き通りのひとつ)だと嬉しそうに説明していたことを覚えているが、これは多木さん的な詩学でもあったと思う。多木さんの指導する武蔵野美術大学のチームがニューヨークのMoMAでやった新宿を題材にした展覧会(Shinjuku, Japan: The Phenomenal City. The Museum of Modern Art, New York City. December 15, 1975, to March 7, 1976.)などは、こうした感性に通じていたのではないか?実際、多木さんが篠原さんの作品に感じていた興味のひとつは、篠原さんの住宅に現われる、抽象的に変形された都市のシーンだった。この都市はデザインの対象として形式化された都市ではなく、人々の(その中には作者である篠原一男や批評家である多木浩二自身が含まれていたはずだ)生活の影のようなものだった。影であっても、それはぎりぎりのところで「生活」あるいは「生」ではある。それが如何に限りなく「暮らし」の匂いを脱色していたにせよ、篠原さんの住宅作品をオブジェでなく住宅にしていたものだった(最後期の篠原さんの作品は、この域を超えてしまったと多木さんにとられていた節はあるが)。

篠原さんは多木さんとの対話の中から、たとえばレヴィ=ストロースの「野生」とかドゥルーズの「機械」というようなことばを、隠喩的に、つまり自分なりの意味に変換して、「野生の機械」というような概念をつくりあげていた。形容は悪いが、これは建築家による批評家の言語の一種の「つまみ食い」ないし簒奪ではある。けれども、それを浅薄な行為でなくしていたのは、この二人の間で通じる感性があったればこそだったのではないか(でなかったら多木さんは付き合わなかったろう)?これは奇妙な友情のかたちだったと私は思う。

たとえば磯崎さんとの間の関係はこうではなかったはずだ。磯崎さんは篠原さんよりずっと間口の広い知性の持主だから、概念のやり取りはずっと本来の位置づけに近いところでスムースに行なわれていたに違いない。お二人の討論である『世紀末の思想と建築』がその例で、お互いが分かり合った関係というか、二つの知性の対等目線の議論で、分析対象も磯崎さんの作品というより、もっと一般的な建築的、文化的状況であった。こういう議論は篠原さんとだとあまり成り立たなかっただろう。極めて良質な批評的議論には違いないが、その分篠原さんによる多木さんのもつ批評的世界の創造的誤読、あるいは逆に、多木さんによる篠原さんの作品の意味の後追い的な再構成みたいなスリリングなシーンはあまりなかった。『四人のデザイナーとの対話』でのお二人の対話も含めて、緊密だけれども良く出来すぎた対話というきらいは否定出来ない。細部での意見の不一致がなかったわけではないが、摩擦を伴うようなものではなかった。例外は『ことばのない思考』での当時の政治状況(70年安保と万博への参加)を巡る多木さんの磯崎批判で、これは本にまとめられた時点で多木さんが政治主義でありすぎたと反省を加えている部分だが、『世紀末の思想と建築』では、磯崎さんは、彼自身への「万博加担」批判の大部分は跳ね返せていたが、多木さんのそれだけは例外だった(ある種痛いところをつかれた)としている。これは後の多木さんがもっと広い部分に視野を拡げていくことへとつながっていると私は思う。これは多木さんご自身が説明されているように、政治と文化の関わりへの認識への変化(政治主義の清算)である。

磯崎さんは私にとって師匠だけれども、その実多木さんの磯崎観を直接聞いた覚えはあまりない。あったのだろうけれど、とくに多木さんが建築批評の分野に侵出した70年代以降の作品についての意見は、群馬県立美術館を最も高く評価するという発言(これ自体は私も同感である)にも関わらず、何となく予想がつくせいか、かえって記憶に残っていないのかもしれない。何しろ磯崎さんは、自作について誰もこれ以上うまく出来ないように語ってしまう人なので、とくに建築を内的視点のみから語り始めて以降は、他の批評言語の介在をあまり必要としなかったのだから。『四人のデザイナーとの対話』での対話は、ほぼこの時代の磯崎さんの「手法論」をめぐるものだが、篠原さんとの形式論が他のケースには適応不能としか思えない特化された議論だったのに対して、こちらは結局一般理論を志向したものである。磯崎さんが批評としても自立し得る議論を展開しているといってもよい。

むしろ私との個人的な対話で記憶に残っているのは、それ以前の作品である大分県立図書館について、多木さんがあれはいいといわれていたことである。この建物はヨーロッパなどではあまりにヘビーだと、後期ル・コルビュジエの誇張された亜種みたいな受け取られ方をしていたように思うのだが、私も多木さん同様に、そのブルータルな外貌の背後にある知性と官能(ここでもアドルフ・ロース?前記の篠原ロース説の意味とは違うけれども)の相克みたいな要素がいいと思っていたので、多木さんがもっと早くから建築の批評を始めていたら、その当時、つまりまだ外的世界との関係で作品を語る部分があった時期の磯崎さん、あるいはその同時代の他の建築家たちの作品をどう語っていただろうかということには関心がそそられる。とくに「メタボリズム・ネクサス」を出版した(これにはもちろん大分県立図書館も取り上げている、それもかなり詳細に)ばかりなので、一層である。それと覚えているのは丹下先生の「東京計画1960」を大変高く評価されていたことで、やはり多木さんは私的言語ばかりの人ではなかったのだな、という感を覚えた。ここの面は関心がないというより、乗り遅れただけというところもあったのかもしれない。『メタボリズム・ネクサス』を書き始めてから多木さんとお目にかかる機会はなかったので、こうした問題を語り得る機会がもっとあったらと、今更ながら惜しむことしきりである。

前述したように、後年の多木さんが地理学、社会学、歴史学など、芸術論の圏域を超えた分野の人々と積極的に交わったのは、私の関心とも重なっていた(『10+1』はこの点とても好都合な媒体だった)が、これは多木さんが70年台前半の関心からシフトしていったことによっている。芸術への関心がもっと広い文化一般の中に融解されたといってもいい。対象へのスタンスがずっと広角になってきていた。かつての多木さんの批評が、それ自体が殆ど創作に近いような特殊で個人的な視点を通してのみ展開されていたのに対して、もっと一般的なパースペクティブを構築しようとしていた。そのこともあって、この頃の多木さんは建築から少し距離をとった。これは晩年の篠原さんとの関係(何といっても篠原さんは難しい方ではあったし)にもよるし、より若い篠原スクールの人々との関係にもよるのだろうが、とくに後者については、そこから私の多木さんとの接触が生まれたにも関わらず、実のところ展開の全貌はあまりよく知らない。伊東豊雄さんの代表作〈せんだいメディアテーク〉の内容を詰めていく作業に多木さんも付き合われていて、官僚組織とぶつかって随分立腹されていたのは記憶しているし、それは伊東さんの公共建築批判にも通じているのだとは思うが、私にはこうしたプログラムの構築のような作業は多木さんのなすべき、あるいは向いた仕事だとは思えなかった。

だからこの建築離れは、建築家離れではなく日本の建築を巡る状況のようなものへの違和感がなからしめたものかもしれないが、この辺は詳らかにしない。それだけではなかったような気もするが、同時期に私も別な意味での建築離れ(冒頭に書いたこととも重なるが、正確には同時代建築離れ)をしていたので、お目にかかった時も私との間での話題はそういう方面ではなかった。坂本一成さんに限って最期の方で戻ってこられたが(他の建築家についても書かれてはいたが、正直あまり力が入っているようではなかった)、これは坂本さんが多木さんに対抗出来るほど乾いた論理を駆使出来る人だったからではないか?それは議論するなら対等に話せる相手の方が楽しいに決まっているわけだし。

今の私に多木さんの建築方面の仕事について書けるのはこれくらいのものだ。資料を完全に揃えてリサーチしたものではなく、個人的な記憶からの推論を並べたようなもので、本当の多木浩二論は他の人の手に委ねたい。この小文がその際に参照のひとつになれれば幸いである。

やつか・はじめ

1948年生。建築家、建築評論家。芝浦工業大学教授。東京大学大学院修了後、磯崎アトリエを経て、1985年、株式会社UPM(Urban Project Machine)設立。建築作品=美里町文化交流センター「ひびき」ほか。著作=『テクノロジカルなシーン

20世紀建築とテクノロジー』『ロシア・アヴァンギャルド建築』『ミースという神話ユニヴァーサル・スペースの起源』『思想としての日本近代建築』ほか。最新刊にメタボリズム論の集成ともいうべき大著『メタボリズム・ネクサス』がある。