〈写真アーカイブズ〉────歴史を振り返り、再発見する手段

40年近く前のこと。ある大学教員が「建築は幅広いですから、どのような道からでもアプローチできる」と語った映像が残っている。建築家で登山家でもあり、早稲田大学で教鞭をとっていた吉阪隆正である。吉阪は大学4年間のうちに何でもいいから日本一を目指すとよい、囲碁でも麻雀でもスポーツの分野でもよい、その努力がゆくゆくは建築の道につながっていくかもしれぬと説いた★1。先日この映像を編集する機会があり、たしかに建築を学び、考えるのには、さまざまなアプローチがあることは、今も変わらないと思った。ここで取り上げる「写真アーカイブズ」もそのひとつではあるだろう。では「写真アーカイブズ(=記録としての写真)」から何をどのように学ぶことができるのだろうか。

写真を表現芸術系と考えるならば、分野的には建築・都市そのものに近い。国会図書館の分類表でも近くにあるし、大型書店の書棚は同じフロアにある。しかし、日本の建築教育のなかで、写真を撮ることや活用することを正規科目として教えている場所はおそらくないだろう。写真は建築を生み出す過程における必要条件ではないからだ。ほかに学ぶことはいくらでもあり、写真はあくまでも補助的な手段という位置づけである。

筆者は建築・都市分野の端っこに属しているが、私の知る限り、写真アーカイブズとの関わりをもって仕事をされている方はごく少ない

写真アーカイブズとは、記録として保存されている写真群のことだ。写真の歴史はダゲールによるダゲレオタイプの発明(1839年)から170年を越えた程度で、写真が記録しているのは概ね近代以降の事物や風景である。

近年になって写真アーカイブズという言葉が時折耳に入ってくるようになったのは、古くから各地に残され、あるいはほとんど日の目を見ずに眠っていたさまざまな写真画像がデジタル化され、表舞台に出てきたからである。デジタル化は利用機会を飛躍的に向上させた。むろんアナログ媒体(紙やフィルムベース)で保存されてきた写真アーカイブズ自体は昔からあり、概念として新しいわけではない。しかしデジタル化したことで、アクセシビリティが向上し、以前よりは身近な存在になったのである。さらには、さまざまなソースのデータとの関連づけも同一のプラットフォームで合理的にできるようになったことで、あらたな価値を創出している★2。

では写真アーカイブズ=記録としての写真を使って、一体何ができるのだろうか。記録としての写真に備わっている特性を確認しながら考えてみよう。

第一に写真記録とは〈振り返り〉をもたらすものである。誰が撮ったのか(撮影主体)、どのような目的で撮られたのか(撮影意図)などはさまざまだが、我々が見る写真は、程度の差はあれ、どれも過去に撮られたものである。写真を見ているわれわれは、これが撮られた過去から、それを見ている〈いま─ここ〉に至る時間的空間的な連なりの先端にいる。そしてこの写真を見るとき、われわれは画像に込められた過去に向き合う。こうして写真は、振り返りの作用をもたらす。

建築分野で考えるならば、写真を通じて、特定の建築物や建築様式の変遷、特定の地域や場所の変遷を振り返ることは、建築や都市を、過去からの時間的連続性のなかで構想するときの手助けとなる。まちづくりや村おこしのような地域社会が関わるプロジェクトでは、町や村のこれまでを共に振り返る大変重要なツールである★3。

第二に写真記録とは〈再発見〉を促すものである。写真を見るわれわれは、撮影者の意図や文脈とは無関係に、自分が見たいように写真を見ている。われわれの見方は撮影者の意図とは基本的に別である。同じ写真もそれを見る時代が変われば、注視される部分も異なる。新たな視点、文脈、技術で見られることで、同じ写真も再発見がなされ続け、そこに添えられる解説も絶えず更新されるものである。例えば写真のデジタル化は、画像イメージのサイズ的な制約を解き放った。かつては紙のサイズに制約を受けていたが、高解像度のデジタル化により驚くほどの倍率で画像を提供できる。その結果、鑑賞者が細部に視線を行き渡らせることが容易になった。そのような技術的変化も、写真に再発見をもたらす。

つけ加えるなら、とくに町や風景などの写真は撮影者が画面のすべてをコントロールできているわけではない。対象物以外のものも写り込む。このような意図しない〈写り込み〉があることもまた、鑑賞者による写真の〈再発見〉を促しつづける要因となっている。

写真は建築・都市を学ぶ者にとって補助的な手段ではあるが、町の来歴を〈振り返り〉、建築をとりまく環境を〈再発見〉し、皆で確認するのに、これほど適したメディアはほかにないのではないか。

一方、建築と写真の関係のなかで、真っ先に思い浮かべるのは建築写真である。ごく単純に言い切るならば、建築写真とは、2次元的な写真記録に落とし込まれた建築空間を受け取り手の頭のなかで3次元的に再現させるべく注意を払われて撮られたものである。一般には水平垂直をそのまま写すこと、部屋の広がり全体をすくいとろうとするフレーミング、あるいは空撮などを含めた敷地全体との関係の描写など、さまざまな視点(カメラをどこに置くのか)の工夫が見られる。このことは建築系雑誌に掲載された竣工写真を見ればうかがい知ることができる。しかし写真全体からしてみれば建築写真は特殊なジャンルと言える。さまざまな再発見に価値を置くならば、建築や都市の分野にとって意味のあるアーカイブ写真は、建築写真に限定して考えるべきではない。(文末のブックガイドを参照)

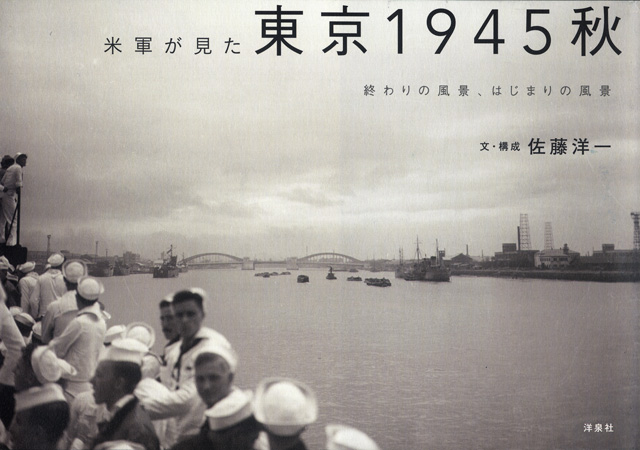

- 『米軍が見た東京1945秋──

終わりの風景、はじまりの風景』

(洋泉社、2015)

量的に乏しければ、振り返ることすらできない。一方で同じ敗戦国であるドイツではこれほどまでにイメージが枯渇しているわけではない。日本において写真イメージは当時のリアルな状況を語ってくれはしないが、写真の乏しさは、その時代を写真で振り返ることができなくなるような状況にまで自らを追いつめながら戦っていたことを逆説的に物語っている。

この空白期、特に1945年に東京で多くの写真を撮っていたのは米軍であった。米軍の各軍各部隊が撮影した写真は米国立公文書館(National Archives)にあり、リサーチが可能である。現時点で筆者が把握した写真から抜粋、編集したものが当該の写真集である。収録した写真は、一言でいえば破壊した東京を米軍が冷静に観察するために撮られたものである。

- 霞ヶ関上空あたりから東京湾を望む。ところどころにコンクリート造の建物が残るが、大半は焼失してしまった東京・新橋周辺。中央が新橋駅。奥に汐留貨物駅、浜離宮が見える。米陸軍通信隊撮影。1945年9月28日。[画像をクリックして拡大]

乏しいながらも、1945年に日本側が撮っていた写真もいくらかはあり、現在筆者はそれらをリサーチしている。米側、日本側双方の写真を合わせることで、この時代の風景を再発見していくことが課題である。

このように写真は補助的な手段ではあるが、戦後の東京の歴史の出発点を、原点であった風景をより明確に示せるはずだ。むろんそれは、建築関係者のみならず、建築関係者が相手にすべきこの時代に生きる人々と、過去を振り返り、再発見するためである。

40年前吉阪隆正は「どのような道からでもアプローチできる」と語っていたが、写真アーカイブズそれ自体は、建築の隣にある別の山である。しかし、その山からは、建築や都市が辿ってきた道すじをいくつも見いだせる。ここに写真アーカイブズのもつ意味がある。建築という山のなかからだけでは見えないルートを再発見できるからである。

★1──映像:「建築学科新入生へのメッセージ」(出演:吉阪隆正、1978)。この映像も含めた「吉阪隆正ファウンドフッテージ」を筆者は編集し、以下の展覧会で上映された。(『みなで作る方法─吉阪隆正+U研究室の建築』2015年12月3日-2016年3月13日、国立近現代建築資料館)。なおこの映像は以下で視聴可能である。http://waarchives.org/000054/

★2──写真のみならず、さまざまな形態の資料を多層化して見せるアーカイブとしては、たとえば「ヒロシマ・アーカイブ」がある。以下、同サイトの解説文より。

「ヒロシマ・アーカイブ」は、広島平和記念資料館、広島女学院同窓会、八王子被爆者の会、中国新聞社をはじめとする提供元から得られたすべての資料を、デジタル地球儀上に重層表示した「多元的デジタル・アーカイブズ」です。1945年当時の体験談、写真、地図、その他の資料を、現在の航空写真、立体地形と重ねあわせ、時空を越えて俯瞰的に閲覧することができます。このことにより、被爆の実相に対する多面的・総合的な理解を促すことを企図しています。

★3──筆者もこれまで、地域における写真アーカイブズの掘り起こしとその成果発表の機会をさまざまにつくってきた。一例として東京都台東区との一連のプロジェクトを以下に挙げておく。①台東区役所に所蔵されていた昭和36年の旧南稲荷町の写真128点をもとに写真展を開催した(写真展「記憶のパズル」2005 於:下谷神社)。②大正末期から昭和初期のアマチュアカメラマン加藤益五郎の写真を紹介した写真展(『写真集 下町の記憶』台東区立下町風俗資料館、2007として上梓)。③終戦直後から1990年代までの、3つの異なる写真アーカイブズからの写真を合わせて写真集を編纂(『台東原風景』台東区教育委員会、2015)

-

ブックガイド

まとまったかたちで都市を記録した稀少な写真で、記録がもつ意味をうまく引き出している好例を3つだけ挙げておきたい。本書のベースになっているものは写真家 桑原甲子雄が戦時下の東京下町で撮影した出征兵士の家族の肖像写真である。この写真を持って写された家族をたずね歩く探訪記。戦時下の写真という希少性もさることながら、写真のもつ〈再発見〉の機能をよく示している。

フランスの女優エマニュエル・リヴァが撮影した1958年の広島。映画『二十四時間の情事』の撮影時に滞在した広島のオフ日に町のなかを歩きながら撮られたもの。彼女は来日までほとんど写真を撮ったこともなく、広島に向かう途中の東京で買ったカメラで撮影を始めたという。長らく物置にしまわれていたことを知った日本人研究者が編集・出版を担った。

文化大革命下で揺れ動く北京に居合わせていた20歳のフランス人女性が日常のなかで撮っていた写真から40枚を選んで編集されたもの。日本語版には、個々の写真に写されたものや場所を詳細に見ていく訳者らによる解説がつけられている。

佐藤洋一(さとう・よういち)

1966年生まれ。都市形成史。博士(工学)。早稲田大学社会科学総合学術院教授。著書=『図説 占領下の東京1945-1952』(河出書房新社、2006)、『帝政期のウラジオストク』(早稲田大学出版部、2011)、『地図物語シリーズ』(武揚堂)、『米軍が見た東京1945秋──終わりの風景、はじまりの風景』(洋泉社、2015)ほか