場所の経験を記録する

──映画と都市のイメージ

──映画と都市のイメージ

──写真や映画として定着する場所や風景のイメージは、どのように生み出され、読み解かれるのでしょうか。本対談では、終戦前後の日本を写した米軍の写真の調査研究を行なう佐藤洋一さんと、「映画による場所論」を実践する映像作家の佐々木友輔さんにお話しいただきます。

ダイナミックに変化する郊外

佐藤洋一──まず作品制作と場所や風景の関係からお聞きしたいと思います。佐々木さんは東京藝術大学の先端芸術表現科のご出身ですが、キャンパスは茨城県の取手ですね。

佐々木友輔──そうです。生まれ育った神戸から引っ越して、取手には学部から博士課程までの9年間住んでいました。ただし、主にアート(現代美術)を学ぶ環境にいながらも、実際につくっていたのは実験映画あるいは個人映画と呼ばれるような作品です。中学生のときに出会った小池照男さんという作家の影響で実験映画の道に進みましたが、いざ大学に入ってみると、実験映画はほとんど学生に知られておらずショックを受けました。もちろん原將人さんや伊藤高志さんなど、いまも精力的に活動を続けている作家も少なくありませんが、実験映画の系譜が次の世代にしっかり受け継がれてきたとは言い難い状況だったんです。つい先日(2017年4月12日)、日本の実験映画の先駆的な存在である松本俊夫さんが亡くなりましたが、彼の活動は、商業映画の文脈とアートの文脈のどちらからでも語れると同時に、どちらから語っても妙な収まりの悪さが残る。まさに実験映画や個人映画と呼ぶほかない、中間的で横断的な立ち位置にいたからこその魅力があったと思います。ですから自分自身も、僭越ながら、実験映画の系譜をなんらかのかたちで引き継ぎたいという意識を持って作品制作を続けてきました。

佐藤──神戸から取手に行かれて、環境にギャップは感じますよね?

佐々木──そうですね。神戸は山と海に挟まれているので、行動範囲が限られて、東西を横に横にと移動して生活している印象でした。ですから茨城に来て、関東平野のだだっ広さにまず衝撃を受けましたね。

佐藤──当時、佐々木さんには関東平野はどのように映ったのでしょうか?

佐々木──関東平野を見るべき対象として意識し始めたのは、少しあとになってからです。2005年から家庭用のハンディカムを使って映像日記をつけていました。まだYouTubeもないころですが、毎日撮影をして、自分の立ち上げたウェブサイトにアップすることを数年間続けたんです。初めのうちは物珍しいものを撮ろうとかひと工夫入れようとか、いろいろ試すのですが、毎日続けているとだんだん撮るものがなくなって。そうするうちに、おのずと関東平野の広大な空間にカメラが向くようになって、自分の住んでいる土地のありかたに興味を持つようになりました。もともと場所や風景に興味があったというより、カメラを通して見えてきた風景に興味が湧き、場所の面白さに気づいたという順序です。しかしその後、僕が好き好んで撮っていた場所は、どうやら世間的には「ファスト風土」と呼ばれていて、何もない均質な風景で、ジャスコの周辺は犯罪の巣窟と言われているらしいと知る(笑)。自分の目で見る場所のイメージと、言説から得る場所のイメージのあいだに、かなりのズレを感じました。それがきっかけで場所論や風景論関係の書籍を読んだり、当時、先端芸術表現科の教員だったみかんぐみの曽我部昌史さんの「団地再生計画」というプロジェクトに興味を持ったりするうちに、自分のなかでも団地や郊外といった問題が浮上してきました。

- 佐々木友輔氏

佐藤──「映画を撮ることで関東平野が見えてきた」というのは面白いですね。無意識的に見ているようでいて、じつは見方がバージョンアップされて、風景を識別できるようになったというか。「郊外」という言葉はなんでもひと括りにできるので便利ですが、逆に見えているはずの風景をよく見ないことにもなってしまっているんでしょうね。その場所をつぶさに見ていくと、同じように見えても、差異をかなり見つけられる。撮影を通してずっと見ているうちに差異が見出されて、対象が分節化されていった感じなのでしょうか。

佐々木──そうですね。2011年に企画した展覧会「floating view "郊外"からうまれるアート」(トーキョーワンダーサイト本郷)はまさに、場所を分節して、細部を見つめていくことによって紋切り型の郊外論を覆していこうという試みでした★1。しかしいまから振り返ると、むしろ充分に分節化されていない、曖昧さを残した領域としての郊外に惹かれた面もあった気がします。人工的につくられているのではない、一種のプレイグラウンドのように見えたんです。例えば地元の神戸は、基本的にきちんと整備されていて、観光の視線を内面化した風景がしっかりつくられていて、完成度がとても高い。誰のための空間かがあらかじめ定まっている感じがあって、自分が介入する余地はなかったんです。それに対して茨城という場所は、例えば巨大なショッピングモールが建っていても、すぐそばの空き地には葛の葉が生い茂っていて、半自然とも言える状態になっている。これはいわゆる廃墟の美学とも違います。夏に勢いよく地面を覆い尽くした烏瓜や葛の葉も、ただ被さっているだけで、冬には枯れて、またアスファルトやコンクリートで固められた均質な地表が顔を出す。そのような、人間と植物が拮抗する状態、どちらも完全には主導権を握りきれていないような環境に、第三者が介入する余地を感じました。撮影をしていても、特に誰に何かを言われるわけでもないですし(笑)。自分にとって茨城は、こちらが好きなことをするのを歓迎するでも拒否するでもなく、ただぶっきらぼうに許容してくれるような場所だったんです。

佐藤──過剰に管理されていないし、隠れられる曖昧な場所ってけっこうあるんですよね。人工的なものが自然のレイヤーの上にボンと出てくるような風景は、一般的には暴力的なものとして批判的に見られます。反面そこに自然と人工の境目のせめぎ合いや機微を見出すこともできますね。

佐々木──そうですね。

佐藤──ショッピングモールなどは、確かに郊外空間の典型的なアイコンでもあるし、それで郊外を見た気になってしまうけれど、バックグラウンドや場所とのかかわり合いをつぶさに観察していくと、場所ごとの違いが当然あるわけです。佐々木さんの作品『新景カサネガフチ』(2010)で撮影されていた、閉店した取手の東急は、時間の経過によって違う変化を余儀なくされていることがとても印象的でした。ある種の完成形として不変なように思っていたツルツルピカピカな郊外のイメージも、エイジングしたり、役割を終えたりして、じつは生き物みたいなものだということが伝わってきました。こうした時間的なズレも捉えられていて面白い。

- 佐藤洋一氏

佐々木──郊外に関する典型的な言説では、その無時間性や非歴史性が強調されますが、茨城で撮影をしていると、ツルッとしたクリーンなテクスチャで固められた建築物も歴史を重ねているということに、嫌が応にも気づかされました。経年劣化の染みや破損として、その場所の記憶や歴史がしっかりと刻まれている。そうした見過ごされがちな細部を映画にしたいと思いました。また、確かに住宅開発などによる環境破壊は深刻で、『新景カサネガフチ』でも、昔からある雑木林が更地になった痛ましい風景について語るシーンがありますが、他方で、烏瓜や葛が繁茂する様を眺めていると、彼らは人間に保護されるべき対象であるどころか、すでに人間に勝利してしまっているようにも見える。現在はなんとか拮抗していますが、今後日本がさらに貧しくなり、インフラの維持もおぼつかなくなれば、いずれ人間は太刀打ちできなくなるでしょう。ともあれ、こうしたせめぎ合いが繰り広げられるダイナミックな場所として、茨城の郊外が目に飛び込んできたというわけです。

「風景映画」と「場所映画」

佐々木──郊外が「均質な風景」だと言われるとき、そこでの均質性には2種類あると思います。ひとつは同じ形の建物が立ち並ぶような「同質性」によって特徴づけられる均質性。もうひとつは、例えば右を向くと田園風景が見えるけれど、左を向くと高層建築がそびえ立っていて、うしろを向けばロードサイドの風景が広がっているというように、場所の文脈が撹乱されているがゆえに、固有な場所性や特異性を特定できない状態。つまり「混在性」としての均質性です。アメリカでは、映画『シザーハンズ』で描かれるような同質性を特徴とする住宅地の風景がしばしば登場しますが、ファスト風土論や『〈郊外〉の誕生と死』に記述される日本の郊外はどちらかと言うと後者ですね★2。都市と農村が混在した、ヘテロトピックな風景です。

──こうした郊外的な風景のあり方と映画は、佐々木さんのなかでどのように関連づけられるのでしょうか?

佐々木──重要なのは、映画において、同質性の表現と混在性の表現はまったく異なる方法で行なわれるということです。単純化すれば、同質性は被写体の質感や形態を介して1ショットのうちで描き得ますが、混在性は複数のショットをつなぐモンタージュによって構成されなければならない。さらに文脈を補足すると、足立正生や松田政男らによる『略称・連続射殺魔』(1969)や、原將人による『初国知所之天皇』(1973)など、「風景映画」と呼ばれた作品群があります。『略称・連続射殺魔』は、連続ピストル射殺魔の永山則夫が訪れた土地を辿りながら撮影することを通じて、いまや日本全体が「総東京化」して均質な風景に覆われていると告発した、のちの郊外論の先駆けと言い得るフィルムです。そこでは、各地の風景をカメラで切り取って編集し、80分ほどの時間に圧縮するという操作が行なわれています。要するに、風景=ショットをヘテロトピックに混在させる映画の方法と、ヘテロトピックな風景として語られる郊外的なイメージを同期させているわけですが、その場合、撮影対象となった場所自体に混在性が備わっているのではなく、映画というメディア自体の条件が混在性の印象をつくりあげているのではないかという疑問が生じますよね。そこから、ある風景と別の風景のあいだには何があったんだろうと考えました。ショットとショットの間にあったはずの場所の経験を記録し、なるべくシームレスにつないでいくことで、混在性によって特徴づけられるのとは異なる郊外像を見出せるのではないか。より具体的には、自転車や自動車などを利用して長距離を走りながら撮影することで、郊外生活において大きな比重を占めながらも、通常の映画制作では捨象されてしまう「移動」の経験を捉えられるのではないかと考えたんです。

──茨城県を舞台にした映画作品『新景カサネガフチ』を2010年、『土瀝青 asphalt』を2013年に制作され、博士論文「映画による場所論──〈郊外的環境〉を捉えるために」をご執筆されています。そこでは「風景映画」に対して「場所映画」という言葉を使われています。これらはどう違うのでしょうか?

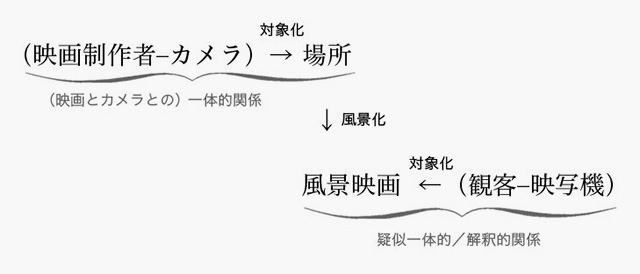

佐々木──70年代の風景論争を追っていると、作家の数だけ異なる「風景」や「場所」の用法や定義があり、無闇に複雑化している印象があったので、柄谷行人の「すべての写真は風景写真である」という言葉などを踏まえつつ★3、議論の土台として使えるようなシンプルな図式化を目指しました。簡潔にまとめるなら、ある「場所」の経験を美的に見るものとして対象化したものが「風景」です。構図を決めて撮ることや、見るべきものを定めてシャッターを切ることは、すべて対象化の行為であり、そのようにして制作されたフィルムはすべて「風景映画」であると言えます。

- 風景映画図式

[出典=佐々木友輔「〈風景映画〉から〈場所映画〉へ」、佐々木友輔、木村裕之編『土瀝青──場所が揺らす映画』(トポフィル、2014)]

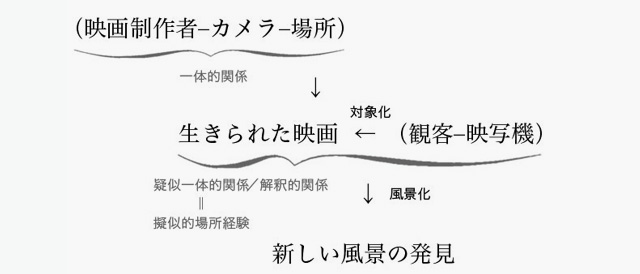

佐々木──他方の「場所映画」は、これも思い切り単純化して言えば、対象化をしない撮影によって得られるものです。事前に何を撮るかは決めず、ファインダーも覗かない。100%は不可能かもしれませんが、カメラを持っているという意識をなるべく消して、撮影を自動化する。こう言うと「禅」的な、ストイックな感じを想像されるかもしれませんが、実態は逆で、今晩は何を食べようかなとか、そういう欲望や雑念にまみれながら撮っています(笑)。撮影を生活のなかに埋没させて慣習化し、限りなく適当なものにしていく。こうして結果的に撮れていた映像のことを「場所映画」と呼んでいます。もちろんこれは一種の理念型であって、完全な風景映画とか、完全な場所映画といったものはあり得ません。また、両者の関係は静的なものではなく、つねに動的なものです。例えば場所映画の撮影をしている最中、珍しい看板に出くわして、これは記録しておきたい! とカメラを向けることがある。こういうときには、場所映画から風景映画へのモードの移行、図式の転換が起きていると考えられます。

- 場所映画図式

[出典=佐々木友輔「〈風景映画〉から〈場所映画〉へ」、佐々木友輔、木村裕之編『土瀝青──場所が揺らす映画』(トポフィル、2014)]

佐藤──なるほど。場所との応答で撮影のモードが変わるというのは、実感としてよくわかります。作品を拝見していると、交差点に差し掛かったときにカメラがパンしたり地面に向くことがよくありますよね。取手だけでなく沖縄で撮影された『TRAILer』(2016)でも同じでした。視界が広がることで自然にカメラが動いていく。

佐々木──そのようなカメラの動きを、「場所に揺らされた映像」として捉えてみたいと思っています。撮影を自動化することで、結果的に撮影者=自己の情報が映像から抜け落ちて、カメラを揺らす主体としての「場所」の存在が立ち現われてくるのではないでしょうか。もちろん、撮影者の意志や身体性を映像から完全に消去することはできません。例えば別の誰かが場所映画を撮れば、僕が撮るのとはまったく違う映像になるでしょう。しかし、仮に自分自身とカメラの関係をつねに一定に保つことができたならば、自分が生じさせる揺れは目立たなくなり、場所が生じさせる揺れだけが偏差として浮かび上がってくるはずです。このように、カメラを視覚的な記録装置、すなわち対象化のツールとして用いるのではなく、「揺れ」を記録するためのツールとして捉え直す試みを、「揺動メディア論」と名づけています。

佐藤──なるほど。環境とカメラとの関係は僕も大変気になるところです。佐々木さんの論考「三脚とは何だったのか──映画・映像入門書の20世紀」を拝読しましたが、周囲の環境から力(揺れ)の作用を受けて、それが映画の記録として残るとき、受け手はその揺れをどのように読み取れるのだろうかと思いました★4。僕自身、調査や研究のなかでさまざまな映像に接するなかで、いわゆる場所映画的な映像を見ることも多いので、撮る意識が見えにくい映像をどうにかして読み取れないか、ということはつねに考えます。揺動メディアとしてのカメラと場所映画はどのような関係なのでしょうか?

佐々木──揺れる映像をどのように読み取り、どのように言語化するのか、映画史的な蓄積はほとんどありません。手ぶれ映像は映画の基本的な手法としては見なされておらず、臨場感やリアリティを演出するためのエフェクトのように、もっぱら応用手法として見なされています。でも僕が影響を受けてきたジョナス・メカスやスタン・ブラッケージといった作家たちは、確かに揺れを作品の成立に本質的に関わらせている。どうすれば彼らのように撮れるだろうかと考えるなかで、揺動メディアという発想が生まれ、のちに場所映画とも合流していきました。そもそも映像の揺れは、細かく分節したり分析したりすることが困難で、それゆえ「対象化しない」ことを骨子とする場所映画の実践にうってつけなんです。ポイントは、小刻みな揺れやブレだけでなく、通常はパンやティルトと呼ばれるようなカメラワークもすべて揺れとして捉えることです。ある時期、同じ道を毎日撮り続けていたのですが、そこで、カメラの動きが徐々に自動化されていくのを感じました。今日はこっちを撮ろう、明日はあっちを撮ろうといった意図が消え、反射的に身体が動いてパンやティルトをしたり、ズームをしたりする。フェイクドキュメンタリーやホラー映画のようにわざとらしくカメラを揺らすのではなく、場所が生じさせる揺れに素直に身を任せる。言い換えれば、自分がカメラを回すのではなく、場所がカメラを回しているという転倒が起きるわけですが、これを方法論化することで、通い慣れた道だけでなく、初めて訪れる土地でも同じように撮影ができるはずだと考えました。

佐藤──具体的な撮影方法もとても気になります。自転車で撮影しているんですか?

佐々木──スタート地点とゴール地点だけを決めておき、徒歩もしくは自転車に乗って、カメラで録画しながら移動します。当初は録画ボタンを細かく押してオン/オフを切り替えていましたが、ボタンを押してから録画が始まるまでのタイムラグがだんだん気になってきたので、いまでは録画のオン/オフの代わりに、カメラアングルをガッと切り替えることでカット割と同じ効果をつくり出しています。ファインダーも覗かないで撮ります。移動しながらだと危ないですからね(笑)。

佐藤──でもズームアップするときは液晶画面やファインダーを見ますよね?

佐々木──ズームのときもほぼ見てないですね。おおよそのあたりをつけて、という感じです。

佐藤──佐々木さんは大きく分ければ個人映画的な系譜におられるわけですが、いわゆる個人映画の作品は、「俺がいいと思っているからいいだろ」というように「自分」が前面に出てくることが多いと思うんですが、佐々木さんはまったく発想が逆ですよね。なるべく自分を消して、場所そのものにカメラを回させようとしている。

佐々木──そうですね。個人映画や手ぶれ映像がしばしば私小説性やポエジーと結びつけられることへの反動もあると思います。

佐藤──発想が工学的だと思ったんですよね。もしくは生態心理学でアフォーダンスと言われているような、環境との関係のなかでどのような動きをするのかということが起点になっている。だから映画畑の人よりほかの領域の人のほうが、映像の意味を理解しやすい気がします。

佐々木──確かに作品制作の方法論を考える際は、映画関連の言説よりもむしろ、石川初さんの『ランドスケールブック──地上へのまなざし』(LIXIL出版、2012)のような書籍から影響を受けることが多いです。また、そういった異なる領域の知見を参照することで、個人映画というジャンルに対して何かしら貢献したいという気持ちもあります。物語映画の場合は、すでにそのスタイルに対して多くの研究や理論の蓄積がありますが、ジョナス・メカスやスタン・ブラッケージのスタイルは良くも悪くも一族一種と見なされていて、作者の「身体性」とか「内面性」、「詩的」とか「魔術的」といった抽象的な言葉でしか語られない傾向があります。もう少し開かれた言葉で、身も蓋もないくらい簡潔に何が起こっているのかを記述していかないと、個人で映画を撮ることの意義が忘れられ、継承されていかないという危機感を抱いています。場所映画や風景映画といった、見方によっては単純すぎる図式化を試みたのも同じ理由です。それを自分だけの方法論として独占するのではなく、他者と共有し、ある程度は検証や反証が可能なものにしておきたかったんです。

場所に対する思考と作品がイコールになる

佐藤──場所に対するアプローチの観点から見たとき、『新景カサネガフチ』『土瀝青 asphalt』『TRAILer』には、それぞれに作品の要素となる先行のテキストがありますね。その選択の視野が広く、なかなか真似できるものではないなと思いました。『新景カサネガフチ』は落語、それも怪談話です。『土瀝青 asphalt』では明治末期の長塚節の小説『土』で、沖縄を舞台にした『TRAILer』は、米軍の戦史記録です。こうしたテキストと映像との組み合わせと混合によって独特の世界を味わうことができる。そこにほかでは得られない楽しさを感じます。そもそも場所とテキスト、どちらが先なんでしょうか?

佐々木──長塚節の『土』は、おおよそ100年前に茨城県の農村を舞台にして書かれた小説です。茨城で撮影を初めてからしばらくしてその存在を知り、読んでみると、長塚が自分とまったく同じ景色を見ているような感じがして驚きました。もちろんこの100年のあいだには二度の世界大戦や郊外化があり、風景も激変しているはずです。当時と現在では断絶があってしかるべきなのに、なぜこうも連続性を感じてしまうのか。それを検証するための手段として、『土』のテキストの朗読音声と、現在の茨城の映像を重ねて映画をつくることにしました。編集作業を通じてテキストと映像をすり合わせることで、両者に感じた連続性の正体を掴めるのではないかと思ったんです。このような方法を「映画による場所論」と呼んでいます。あらかじめ結論を定めたうえで場所を題材とした脚本を書くのではなく、映画を撮影したり編集したりする行為自体が場所のリサーチとなるようなつくり方です。場所に対する思考と作品をイコールの関係にしたいという思いがありました。

- 佐々木友輔『土瀝青 asphalt』予告編

──『TRAILer』は馴染みのある茨城ではなく、初めての場所での制作ですよね。

佐々木──そうですね。美術批評家の土屋誠一さんから作品制作のご提案をいただいて、最初は内地から来た人間が沖縄でカメラを回すことの意味を考えて躊躇しましたが、自分は映像作家である以上、カメラを構えたほうが誠実に場所に向き合えるはずだと思い直しました。『TRAILer』では、1945年4月に米軍が上陸した読谷村・渡具知ビーチと、日本軍の組織的抵抗が終結した摩文仁の丘の2点を結ぶルートを、Google Mapsを頼りに移動しながら撮影しました。スタート地点とゴール地点だけを決めて、そのルート上にあるものについての事前情報はなるべく持たないようにすることで、観光地化された場所や、事前に興味を持って調べた場所ではなく、偶然出会った場所と自分とのあいだに独立した関係が築けるのではないかと考えたんです。しかしそれだけだと、『土瀝青 asphalt』における『土』に相当するような、作者(自分自身)とも場所とも拮抗し、ときには外側から作品をひっくり返してしまうような要素がまだ足りないと感じました。そこでひらめいて、土屋さんに朗読脚本の執筆をご依頼したところ、米軍の戦史を映像に重ね合わせるというアイディアをご提案いただきました。

- 佐々木友輔『TRAILer』予告編

──2016年11月に行なわれた『TRAILer』の上映会のトークでは、佐々木さんは「観光的なイメージを変質させるようなものの見方を期待している」とおっしゃっていました。また『略称・連続射殺魔』について「永山則夫は、『風景を切り裂く』ために、弾丸を発射したに違いない」という松田政男の言葉に対して、佐々木さんは「『風景を切り裂く』という言い方ではないあり方がありうるのではないか」ということを述べていました。

佐々木──まず「風景を切り裂く」という言葉の文脈を整理しておくと、永山則夫の殺人について、寺山修司は、網走の暗い風土が彼を犯行に走らせたのではないかと仮説を立てました。しかしそれに対して松田政男は、永山の見た網走の景色を撮りに行っても、そんな土着性みたいなものはそもそもなかった、むしろ全国一律で東京と変わらない、どこに行っても同じ均質な風景が広がっていただけだと反論します。そして松田は、その均質な風景の背後に国家権力を見透かし、永山は「風景を切り裂くために、弾丸を発射したに違いない」と述べ、独自の革命論を展開していきました★5。のちの郊外論における管理社会や監視社会といった問題系の先取りとも言えるでしょう。しかしここで考えなければならないことがあります。先ほど、『略称・連続射殺魔』では各地の風景をカメラで切り取って編集し、圧縮するという操作が行なわれているとお話ししました。弾丸を発射して風景を切り裂く行為と、映画を撮る行為(ショット)とが重ね合わせられているわけですが、『略称・連続射殺魔』に限らず、そもそも映画とは、撮影によって風景を切り裂き続けてきたメディアであるとも言えます。したがって、『略称・連続射殺魔』が描き出した風景を批判的に乗り越えるためには、従来の映画が依拠してきた方法論そのものを見直さなければならない。そのようなことを意図して、「『風景を切り裂く』という言い方ではないあり方」と発言したと記憶しています。

註

★1──佐々木友輔編『floating view "郊外"からうまれるアート』(トポフィル、2011)。

★2──三浦展『ファスト風土化する日本──郊外化とその病理』(洋泉社、2004)、小田光雄『〈郊外〉の誕生と死』(論創社、2017)。

★3──柄谷行人「鏡と写真装置──予備的考察」『写真装置』4号 特集=風景写真(現代書館、1982)。

★4──限界研『ビジュアル・コミュニケーション──動画時代の文化批評』(南雲堂、2015)。

★5──松田政男『風景の死滅 増補新版』(航思社、2013)pp.17,18。

- ダイナミックに変化する郊外/「風景映画」と「場所映画」/場所に対する思考と作品がイコールになる

- 100年後に出合う風景/都市のイメージを浮かび上がらせる/場所と風景のシークエンス