間人の条件

──オイコス/エコロジー空間とその彼岸

──オイコス/エコロジー空間とその彼岸

雨が降っている。今日は家で一人窓辺に座っている。山本理顕『権力の空間/空間の権力──個人と国家の〈あいだ〉を設計せよ』(2015)を開く。第一章「「

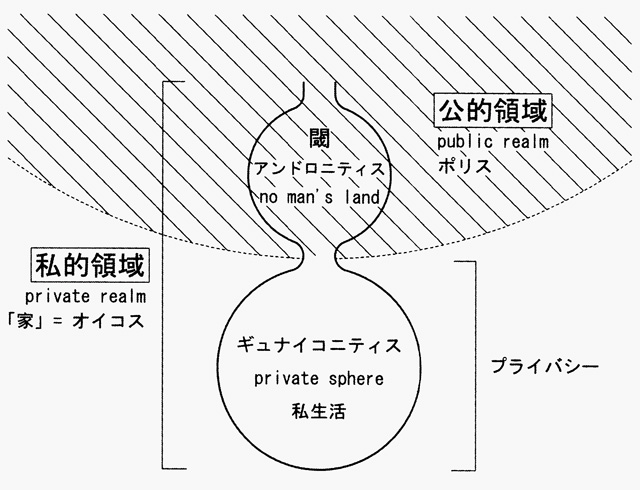

- 閾の概念図[引用=山本理顕『権力の空間/空間の権力』p.25]

オイコスは循環する生命過程の場所である「ギュナイコニティス」(女の領域)のみならず、ポリスに通じるサロンとしての「アンドロニティス」(男の領域)を包容している。そして閾という「世界」(社会と区別される世界)を内包するオイコスは、山本が強調するように、「過去にあって今は失われた空間ではない」。「世界は今でも私たちの身近にある。それが私たちには見えないのである」。それは「これからやってくる住人のための空間」なのだ★2。

こうした山本の言葉には人を鼓舞するものがある。だがここであらためて「謎」めいてくるのは、アンドロニティスがアーレントによって「no man's land」と呼ばれていることだ。「no man's land」という世界はポリスの領域とも異なる。アーレント/山本を逸脱して考えるならば、「no man's land」はオイコスとポリスの分配が行なわれる閾の空間、人間ではないものたち(非人間)にも通底する生命と、人間の政治の双方が護られると同時に分かたれる篩(ふるい)の空間ではなかったか。プラトンが「一種の偽りの推理によって」予感した、ピュシスとノモスを揺り動かす「コーラ」のような空間だ★3。ここで人間は閾を内蔵する(非)人間、あるいは間人(Zwischenmensch)となる★4。「no man's land」はオイコスもポリスも超えた世界-空間であり、人間の土地を超えた間人の土地となる。大事なことは、その世界-空間を人間の土地が包容するこの空間配分にあるだろう。

こうした「一種の偽りの推理によって」逸脱させたオイコスでは、住人は人間に限定されることがない★5。現代空間の条件において、オイコスに内包された閾、「no man's land」も人間のポリスではない。世界-空間は社会(オイコスとポリスのハイブリッド)を断片的部分とする、人間と非人間のネットワーク、そして後述する宇宙に開かれている。人間は閾を内蔵する(非)人間、あるいは間人となる。人間に閉じられた空間の開口部から、間人の条件が探求されなければならない。アーレントを裏切っているだろうか。そうかもしれない。しかし『人間の条件』の続篇は、きっとここにある。『人間の条件』はその序論が綴るとおり、人間と地球-生命との根源的な結びつき、そして宇宙に侵入する現代と未来を背景に書かれているのだから。

静かな雨の音が聴こえる。雨が繊維状に見える。見えない雨もあるだろう。石上純也《雨を建てる》(2010)を想起する★6。雨はエピクロスやルクレティウスの見つめた「原子」のように、ずれながら落ちていくのか。庭には木々が枝葉を伸ばしている。去年に種を蒔いた芝や、どこからともなくやってくる多種のまだ名を知らない草花、そして貌を出したばかりのシダが広がっている。この夏も色鮮やかな青と黒の大きな蝶は現われるだろうか。森の隙間から無人の別荘が見える。小鳥たちが高い声で鳴いている。ヒグラシの声が響いている。わたしとは無関係に。ジョルジュ・バタイユの「風景」(1938)の一節のように、わたしはここではスズメバチだ。「人間は、自分が打ち捨てられた状態にあることに気づくということができる。宇宙はそんな人間のことには気づかない。ちょうど、錯覚を引き起こす窓ガラスの裏面にぶつかって砕けるスズメバチのことを、当の窓ガラスが知らずにいるのと同じに」★7。

純然たる「同時的な出来事」が展開している。同時的な出来事は、『観念の冒険』(1933)のアルフレッド・ノース・ホワイトヘッドが論じるように、「相互の因果的独立性」のもとに生じる。おのおのは「いずれも他方の過去に属さない」。ホワイトヘッドが面白いのは、こうした同時的な出来事こそ宇宙の自由の「貯蔵庫」であり、「無責任さの歓迎すべき環境」を世界に与えると考えることだ★8。同時的な出来事が明滅する空間は、コントロールを超えた手に負えない「ならず者」なのだろう。「空間」(1930)のバタイユは正確にこのことを予感していた。「残念ながら、空間はならず者のままであり、それが生み出すものを数え上げるのは難しい」。「空間はひとが詐欺師であるように不連続なのだ」。「恥じらいをもって背けたわれわれの目の前で、いかに空間がお決まりの連続性を断ち切るか」★9。

- 田中孝道『根源へ/根源から

──イメージの浮沈を賭けて』

(エイアンドエフ、2017)

わたしたちの庭でも茸は忽然と出現したり蒸発したりする。非対称のプロセスであるはずなのに、生成と消滅が渾然としている。田中孝道『根源へ/根源から──イメージの浮沈を賭けて』を眺める。庭の植物や水面で反転した木々の映る写真のネガが腐食し、彩色されたポジと重層され、さらに転写され摩滅しているのだろうか。まだ見続けなければ。記された断章のひとつに、「生成過程と消滅に向かう道筋は、どこか似通っている気がする」とある★10。地中にもどれだけの植物の根や虫たちが死生の非連続-連続のなかにあるのか。どれだけの異質で不連続の「環世界(Umwelt)」が、わたしたちのオイコスにも実在しているのか。

ヤーコプ・フォン・ユクスキュルは『動物と人間の環世界への散歩』(1934)で、「何百万という目がまわりそうな数の環世界」、「この多様な環世界はすべて、あらゆる環世界に対して永遠に閉ざされたままのある一つのものによって育まれ、支えられている」と書いている。その「ある一つのもの」とは、「自然という主体」だという★11。環世界の外への通路、ないし外からの侵入経路が不可能なものとして除外されると同時に、外が物自体ならぬ自然自体によって単数化、全体化されているようだ。ユクスキュルの環世界というオイコスには、オイコスを超える閾の空間、環世界と区別される間世界(Zwischenwelt)は包容されていないのだろうか★12。間世界は超エコロジー空間だ。そして分散する非連続な間世界は環世界の内外で、相互の因果的独立性にある。

雨が少し強くなってきた。窓を開ける。雨に濡れた森の匂いがする。その芳香が少し息苦しくもある。数週間前には妻と庭に出ていたとき、艶艶した焦げ茶の野生の鹿が何頭か、庭のすぐ隣の木立の陰を横切っていった。何種類かの動物たちが庭を歩き回り、ときに家屋のすぐ近くにまで来ていることは、雪が積もった冬の朝に足跡から判っていた。かすかに鳥肌が立つ。案外に外気が冷たく、また窓を閉めて座る。雨粒一つひとつが屋根を、地面を、濡れた葉をドラムのように叩いている。雨粒は地面に次々と舞い降り、リズムよく空中に小さく跳ね上がり、また落ちて土や草花と交じわり、新しく落下してくる雨粒を受け止めている。同時に無数の膨大な雨の音の集合がここを囲んでいる。寺田寅彦は書いていた。雨の音は一つひとついろいろなものに当たって生じる「音の集まり重なったもの」で、そのすべての音源を明確に示すことができず、わずかながらの「過去の音」も集めていると★13。

気が遠くなる。雨が音とともにわたしを叩き、刻み、蝕み、微睡ませ、覚醒させ、外に連れ出し、内に連れ戻す。わたしは空間とともに創り、創りなおされる。魔術的状態、あるいは自我の気配が解けた脱魔術的状態だろうか。ヴァージニア・ウルフは論説「現代小説」(1919/1925)で、日に日にアクセントの置かれる場所が移動し、不均等に「心」に降ってくる無数の原子の絶え間ないにわか雨(an incessant shower of innumerable atoms)のことを書いていた。「些細な、狂気じみた、はかない、或いは、はがねのような鋭さをもって刻みつけられた」雨-原子の印象の集積と揺動が、「あるいは月曜日の生活となり、また火曜日の生活となったりする」★14。この心は閾の空間を包んだオイコスのように、私的なものと公的なものの間にあって、外の世界-空間に口を開けている。非人間にも通底する事物-生命の循環と、社会のなかの人間の双方が護られると同時に分かたれるような閾から、世界-空間につながる間人の心に無数の雨-原子が降ってくるのだ。

- ヴァージニア・ウルフ『歳月』

(大澤實訳、文遊社、2013[1937])

ウルフの言葉は閾を内蔵する(非)人間、すなわち間人のひとつの方向を指し示している。小説『歳月』(1937)では、ある人物の見ている雨の情景が、突如として登場人物の誰も見ていない広大な「糸のような雨、静かな雨」、「糸のような雨、優しい雨」の世界へと高速に広がり、人にも羊にも牛にも葉にも花にも陸にも海にも街にも、舗道にも樋嘴(ひはし)にも海豚にも酔漢にも産婦にも女房にも、かまどの下で働く者にも文字をたどる者にも均しく静かに降る雨の世界へと駆け抜け、今度はその非人称の世界から切り返して戻り、別の人物が別の場所で見ている雨の情景へと連続していく★15。一人の登場人物の見ている雨の情景と隣り合わせでありつつも、その人物を超えた間世界の空間に降る雨へと読者は連れ出されてしまうのだ。

この雨は「気違いのように騒ぐもの」、「駱駝の毛のごとく細の毛筆で描かれたもの」、「いましがた壷をこわしたもの」のうえにも降っただろうか。こうもり傘とミシンを偶然に出合わせることが可能になる手術台(ロートレアモン/エルンスト)が蒸発して、わたしたちの思考をその限界にまで連れていき、ミシェル・フーコーを揺さぶり笑わせたボルヘスの引用する「シナの百科事典」のものたちのうえにも......★16。じつのところ「手術台」は即物的に、寺田寅彦が「蒸発皿」(1933)で記した絶対暴力としての宇宙線によって無数に撃ち抜かれている★17。「地上に存する放射性物質から発射されるいろいろの放射線」に類するが、「比較にならぬくらい強大な貫通能力を享有している」宇宙線によって。プリニウスの語る古代ギリシアの画家アペレスが、プロトゲネスの描いた「人間の筆によったものとは思われぬような細い線」を「それよりも細い線で分かつ」ように★18。糸のような雨、静かな雨、優しい雨の落ちる世界-空間が宇宙線によって無数に分たれる。

- ハンナ・アーレント『活動的生』

(森一郎訳、みすず書房、2015[1960])

寺田もウルフも亡き世界でのことだが、宇宙線が劣化した「原子の不完全で致命的な起爆力を探し求めている」人間たちの世界では★19、各種の原子爆弾と、核兵器からの原子力技術の転用によって、人間の歴史的世界はその時空間の尺度とともに炎上し、蒸発している。この惑星の生命圏(大きなオイコス)に宇宙への開口部がこじ開けられている。アーレントの比喩で言えば、「人間は、宇宙空間──環境との物理的接触が実際に起こればただちに死に至る──に打ち上げられ、装置を満載したカプセルに閉じ込められた宇宙飛行士の姿に、象徴的に体現されていると考えることもできよう」★20。原子力技術はそれまでのエネルギー技術とは根本的に異なる。原子力技術の問題は第一には空間の問題である。すなわち地球生命圏のエコロジー空間とその彼岸である宇宙空間との差異の問題なのだ。それが即座に動力、破壊力、殲滅力の差異の問題となり、相関してギュンター・アンダースの論じる時間の問題となる──「歴史的世界がその侵入の瞬間に壊れてしまう」問題に★21。原子力技術は「さもなければ地球上の外にしか、つまり宇宙にしか生じていないエネルギーや力を、この地上で、かつ日々の人間的生活のなかで操作すること」であり、「原子力への技術転換がわれわれになじみの世界をどれほどの規模で変化させるか」の「最初の指標」は、「原子力技術の最初の応用機械」である原子爆弾によって与えられたのだ★22。

-

被爆後の広島で降った「黒い雨」の跡が残る白壁

[寄贈=八島秋次郎、所蔵=広島平和記念資料館]

この宇宙線、放射線によって、わたしたちの歴史的世界は、私的なものも公的なものもすべて共通平面を蒸発させ──蒸発皿──、宇宙の開口部に立たされる。全体化することのできる空間は陥没し、宇宙がよじれて顕れる。「シナ百科事典」のようなアルファベットの系列に整理もできはしない。イメージはその開口部を周回する。あるいは包容されてしまった隣り合わせの「ならず者」のように、環世界の中にも偽世界としての宇宙の間世界が映りこむ。ユクスキュルの言う「魔術的環世界」のように、「客観的現実性があるとはとうてい思えないのになんらかの効力をもつ要素が、環世界の中には現れる」★23。間空間のネガフィルムがわたしたちに侵入して露出する。「日々休まず変容を続けているネガフィルム。その現場では何が起っているのか」★24。

雨はまた静かになってきた。黄色の小蝶が3匹、すぐに4、5匹、雨に黒く濡れた溶岩──小石に砕いて屋根の下に敷いた溶岩──の上を舞っている。気づかぬうちに青空が灰色の雲のあいだに顕れている。ウルフ最後の小説『幕間』(1941)を読む。天気は変わりやすく、「庭は緑色、次は灰色」に移りゆく。「時々雨」の気象予報の出るなか、「空が気象学者の言葉に従うかどうかを見るために」皆は空を見る。「雲が従っているのは雲自体の法則なのか、それとも無法則なのか?」「その向こうには青、純粋な青、黒い青があった」。「この小さな彩色されたボールのような地球を全く無視」する「純粋な青、黒い青」。「一度も漏れ出たことのない青」が★25。この黒い青の深淵をのぞきこむわたしたちは、少し気がふれつつも笑いかけることができるはずだ。

ウルフは1940年10月12日の日記に書いていた。「私は熱烈さの中で生きる。ロンドンで、今、または二年前、私は道を歩きながらふくろうのような声を出していた」と★26。人は「ふくろう」のように鳴くのだろうか。「なんだか鳴きそうな顔をしているじゃないか」。寺田寅彦が『柿の種』(1933)に書き留める。「過去と未来を通じて、すっぽんがふくろうのように鳴くことはないという事が科学的に立証されたとしても、少なくとも、その日のその晩の根津権現境内では、たしかにすっぽんが鳴いたのである」と★27。きっとウルフは「ふくろう」の声を出したのだ。空間がお決まりの連続性を断ち切る。寺田が注目するようにアンリ・ポワンカレも「最後の思考」で、自然法則は変化するかを問うていた。ポワンカレは数学者や地質学者の見地をたどりながら、宇宙空間という尺度で考える★28。日常身辺にも宇宙が侵入してきている。変化する宇宙が不連続なる空間に顕れる。そのとき寺田がおそらく震え笑いながら考えていたのは、「科学の法則ははたして永劫不変のものであるか」という、「われわれの科学だけからは決定し難いものであるが、しかしまた科学者の全然忘却してはならない問題」に違いない★29。この問題はおそらくオイコス/エコロジー空間の彼岸にある。そして閾を内蔵する間人の条件にかかわる問題なのである。

註

★1──山本理顕『権力の空間/空間の権力──個人と国家の〈あいだ〉を設計せよ』(講談社メチエ、2015)p.24。ハンナ・アレント『人間の条件』(志水速雄訳、ちくま学芸文庫、1994[1958])p.92。

★2──前掲書、p.142、p.249。

★3──プラトン『ティマイオス/クリティアス』(岸見一郎訳、白澤社、2015)pp.84-89。

★4──「間人(Zwischenmensch)」はここでの造語だが、前置詞「zwischen」を「Zwischen」と名詞化し、AとBの間というかたちでAやBに従属するのではなく、「それ自体が実質」をともなう「

★5──脱人間化された空間をめぐる近年の議論の日本でのフロントランナーは、『生きられたニュータウン──未来空間の哲学』(青土社、2015)、『複数性のエコロジー──

★6──《雨を建てる》について以前に書いたことがある。榑沼範久「建築の変異体─エコロジカル・アンフラマンス(生態学的極薄)」(10+1website、2010.12、特集=石上純也─現代・日本・建築のすがた)。

★7──ジョルジュ・バタイユ「風景」[1938]、『ランスの大聖堂』(酒井健訳、ちくま学芸文庫、2005)p.60。

★8──A. N. ホワイトヘッド『観念の冒険』(山本誠作、菱木政晴訳、松籟社、1982[1933])p.269。なお、井筒俊彦『イスラーム文化』によれば、「イスラームのアトミズム=原子論的世界論」では、時間も空間も「存在の根源的非連続性」にあり、「全体が切れ目のない一つの流れ」にあるのではなく、「瞬間ごとにまったく新しく創造される」。複数の因果律の島宇宙の大集合として宇宙をとらえるホワイトヘッドとは異なり、ここでは因果律で結ばれているものは「この世界には何一つ存在しない。また、そうであればこそ神の全能性が絶対的な形で成立しうると考える」(井筒俊彦『イスラーム文化──その根柢にあるもの』(岩波文庫、1991[1981])p.75-76)。

★9──ジョルジュ・バタイユ「空間」[1930]、『ドキュマン』(江澤健一郎訳、河出文庫、2014)p.166。

★10──田中孝道『根源へ/根源から──イメージの浮沈を賭けて』(エイアンドエフ、2017)p.128。

★11──ユクスキュル/クリサート『生物から見た世界』(日高敏隆、羽田節子訳、岩波文庫、2005[1934/1970])p.155、p.158。

★12──「間世界(Zwischenwelt)」はここでの造語である。「間 Zwischen」については★4に記した。

★13──寺田寅彦「雨の音」[1920]、『怪異考/化物の進化──寺田寅彦随筆選集』(千葉俊二、細川光洋編、中公文庫、2012)pp.67-68。

★14──ヴァージニア・ウルフ「現代小説」[1919/1925](大沢実訳)、『世界批評大系5 小説の冒険』(篠田一志、川村二郎、菅野昭正、清水徹、丸谷才一編(筑摩書房、1974)p.19。

★15──ヴァージニア・ウルフ『歳月』(大澤實訳、文遊社、2013[1937])pp.58-60。この『歳月』の場面は、楠田ひかり(横浜国立大学・人間文化課程)のゼミ発表時に教えてもらった。

★16──ミシェル・フーコー『言葉と物──人文科学の考古学』(渡辺一民、佐々木明訳、新潮社、1974[1966])pp.13-15。

★17──寺田寅彦「宇宙線」(「蒸発皿」〔1933〕第四節)、『寺田寅彦随筆集 第四巻』(小宮豊隆編、岩波文庫、1948)pp.113-116。『怪異考/化物の進化』前掲書、pp.160-163。

★18──ジョルジョ・アガンベン『残りの時──パウロ講義』、上村忠男訳、岩波書店、2005[2000])pp.82-88。この部分を小林『西田哲学を開く』(pp.251-252)で知ることができた。

★19──ミッシェル・セール『解明 M.セールの世界 B. ラトゥールとの対話』(梶野吉郎、竹中のぞみ訳、法政大学出版局、1996[1991])pp.181-183。

★20──ハンナ・アーレント「宇宙空間の征服と人間の身の丈」、『過去と未来のあいだ』(引田隆也、斎藤純一訳、みすず書房、1994[1954])p.378。

★21──ギュンター・アンダース『時代おくれの人間(上)──第二次産業革命時代における人間の魂』青木隆嘉訳、法政大学出版局、1994[1988])p.275。

★22──ハンナ・アーレント『活動的生』(森一郎訳、みすず書房、2015[1960])p.178。『人間の条件』にも対応する部分はあるが(前掲書、pp.239-240)、この部分の論述の鮮明なドイツ語版からの訳出を選んだ。

★23──ユクスキュル/クリサート、前掲書、p.142。

★24──田中孝道「補遺メモ」、前掲書、p.230。

★25──ヴァージニア・ウルフ『幕間』(外山弥生訳、みすず書房、1977[1941])p.22。

★26──ヴァージニア・ウルフ『ある作家の日記』(神谷美恵子訳、みすず書房、1976/2015[1953])p.503。

★27──1920年の断章、寺田寅彦『柿の種』(岩波文庫、1996[1933])pp.14-15。

★28──アンリ・ポワンカレ「法則の進化」、『晩年の思想』(河野伊三郎訳、岩波文庫、1939[1912])pp.9-36。ポワンカレへの言及はないが、カンタン・メイヤスー『有限性の後で──偶然性の必然性についての試論』(千葉雅也、大橋完太郎、星野太訳、人文書院、2016[2006])は、あらゆる高次の法則なく、何の理由もなく、自然法則も論理法則も「まったく実在的に、すべては崩壊しうる」ことの思弁的論証を試みている。

★29──寺田寅彦「ルクレチウスと科学」[1929]、『寺田寅彦随筆集 第二巻』(小宮豊隆編、岩波文庫、1947)p.253。

榑沼範久(くれぬま・のりひさ)

1968年生まれ。横浜国立大学大学院教授。東京藝術大学・武蔵大学非常勤講師。思想史・美学研究者。論考=「知覚と生(4)──建築の生態学(1)」(『SITE ZERO / ZERO SITE』No.3、メディア・デザイン研究所、2010)、「生態学的建築をめざして─建築とギブソンの生態学」(『思想』no.1045、2011)ほか。学会発表=「1942年と下村寅太郎-三木清の技術論」(表象文化論学会第11回大会、2016)ほか。対談=「畠山直哉×榑沼範久」(取手ART PATH 2012/東京藝術大学卒業・修了作品展、先端芸術表現科カタログ別冊『encode』、2012)、「日記、プライヴェート/パブリックの境界にある『ゆらぎ』へ」(坪井秀人+榑沼範久+岡村恵子、第五回恵比寿映像祭カタログ、2013)、「コモナリティ会議 04:「測り得ないもの」に開かれた建築の"知性"と"想像力"のために」(塚本由晴+榑沼範久、10+1website、2014)ほか。

サムネイル画像=著者撮影