建築の変異体 ──エコロジカル・アンフラマンス(生態学的極薄)

「チャールズはよくエリエール・サーリネンを引用して、つねにもう一段階大きなもの(小さなもの)をめざさなければならないといっていました。スケールは建築家にとってたいへん重要なものです。」★1

建築が建てられているか、建てられていないか。建てられるのを設計図や模型として待っているのか、すでに建物として建てられているのか。建築の可能態としてあるのか、現実態としてあるのか。そうした区分で建築や建築の展覧会を考えるときに、誕生をはばんでいた出来事、誕生をはばんでいたものが、そこに建っている。しかし、そこに建っているものは、ぼくたちのまわりにある建物と同じようなスケールで建っているにもかかわらず、すでに物質的な構造体として、建築として現実化されているにもかかわらず、人が住むことのできるような建物ではない。54本の柱と、それを支える2808本のワイヤーによって構築されているにもかかわらず、柱の太さは0.9mm、それを支えるワイヤーの太さは0.02mmなのだから。「雨粒のようなスケールの柱と、雲の粒のようなスケールのワイヤーでつくられた建築」だという★2。人が住むことのできる建物と素材の本数は同じ程度でありながら、それぞれの素材は人が住むことのできない細さという組み合わせ。人が住まないこともできる建築のようでもあるし、人とは異なる他の生命体、たとえば「無為の極薄の住人」★3が住むのを待っているようでもある。あるいは、この極薄の「灰白色の織物に似た蜘蛛の巣」★4のようなものに、実際に住むことができる生物もすでにいるだろう。しかしそれでもなお、これは極薄の少女だけでなく、人がいつか住むことになる建築のマトリクス、すでに「何かになることを含んでいる」「可能なもの」★5には違いない。だからここでは、設計図や模型という可能態のクラスに属しているものと、建物という現実態のクラスに属しているものとの階層区分が、いわば積極的にエラーを起こしているように思える。そこに人が住むことのできるようなスケールの素材では構築されていないにもかかわらず、そこに人が住むことができるようなスケールの構造体として建っているという何か奇妙な組み合わせ、建築の変異体が、階層区分のエラーとともに実現している。「石上純也──建築のあたらしい大きさ」展(2010年9月18─12月26日)の構造体、《雨を建てる》(scale=1/1)のことだ。それは豊田市美術館の展示室8(889.50m2)に、とにかく実際に建っている。「scale=1/1」と表記されているように、これは模型ではない。少し似ているように見えるものの、「模型」である展示室1の《雲を積層する》(scale=1/1000)とは区別される。石上純也のしていることは建築なのか、それともアートなのか。こうしたニセモノの問題(その答えがどうであっても、未来の制作にとって切迫した問題にはならない話題)にかかわるよりも、《雨を建てる》という構造体が何を可能にしたのか、何を誕生させたのかを捉えなければいけない。

ぼくたちのまわりでニセモノの問題が持ちあがったら、すぐさまこう答えたほうが、まだ正確だろう。石上純也の《雨を建てる》は凧(たこ)のようなものだ。「素粒子や原子などの世界。小さな虫や動物の世界。ぼくたち人間の世界。地球規模でしか捉えられない世界。宇宙。それらは、かすかな差異の連鎖でひろがってゆく。その小さな差異を確かな違いのある多様な世界に変えているのは、スケールである」★6。石上のこの言葉が『パワーズ・オブ・テン』に結びつき、建築家チャールズ・イームズの凧に関する言葉がよみがえる。「われわれの建築と家具は、凧に似ていると言われる。その通りとも思わないが、まったく的が外れているわけでもない。というのも実際われわれは凧に関心があるし、学生に建築に対する姿勢を教えるのに、課題に凧を使ったこともあるからである」★7。なぜ建築と凧をイームズはつなげたのだろうか。なるほど凧にも骨組みがあり、飛行船も宇宙船も建物には違いなく、バックミンスター・フラーは浮遊するドームを構想していたとはいえ。建築の変異体《雨を建てる》を豊田市美術館で目の当たりにしたとき、初めて自分にもその理由がわかった。「凧を飛ばすという課題のすばらしい点は、飛んだら成功、飛ばなかったら失敗と、明らかに結果が判断できるところにある。もっと多くの問題がこのように端的に定義できたらいいのにと思う」★8。すでに石上純也は「重さ1トンくらい、高さは4階建てのビルほどある」アルミの構造体《四角いふうせん》(7×13×14m)にヘリウムを注入し、美術館のアトリウム(15×20×19mの空間)に浮遊させていた★9。構造物が浮遊したら成功、浮遊しなかったら失敗。建築の課題が、イームズの求めていたように「端的に定義」されている。もちろん、ヘリウムのなかに人は住むことはできないし、この浮遊するアルミの構造体の表面に、地上の人が居場所を見つけることもできない。しかしそれでいて、《四角いふうせん》は「しっかりとしたトラス状のアルミの構造体をもった建築物」★10であり、《雨を建てる》のようにビルと同じスケールを持っている。そこに人が住むことができるスケールの構造体として建っているにもかかわらず、そこに人が住むことができるような環境ではない。こうした何か奇妙な組み合わせ、少し不気味な建築の変異体である。《雨を建てる》の場合も同じように、建築の課題が、イームズの求めていたように「端的に定義」されている。構造物が建ったら成功、建たなかったら失敗。現にこの構造体は、展覧会が始まる日の未明、仮止めを外す段階で6本ほどの柱を残して倒れたという。しかし修復されて、10月5日からの展示ではすべて建っている。第12回ヴェネツィア・ビエンナーレ建築展(2010年8月29─11月21日)で「数時間の間、建築の構造体として存在することができた」《空気のような建築》と同じく、《雨を建てる》も「0.9mmの圧縮材と0.02mmの引張材によって、建築が建築として存在できる臨界点を探る」「実験」だ★11。不意の力によって倒壊しても、それは「建築として存在できる臨界点を探る」「実験」それ自体の延長で生じたことにほかならない。そして不意の力によって倒壊することがあったとしても、この極薄の構造体が持続したという建築的出来事を消去することはできない。

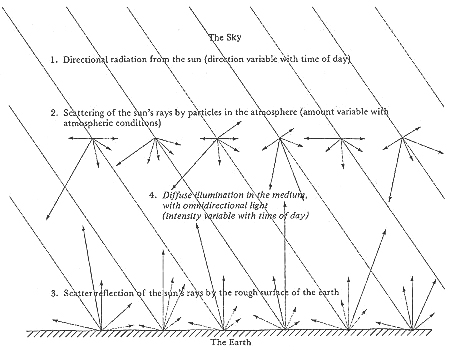

《空気のような建築》は24本の柱とおそらく1248本のワイヤーで築かれた「13m×4m×4mの構造体」★12だが、《雨を建てる》は54本の柱と2808本のワイヤーで築かれた、おそらく28m×6m×4mほどの、もっと大きな構造体だ。柱の高さは同じく4mのようだが、《雨を建てる》には柱と柱をつなぐ1mmのカーボンパイプの梁はなく、柱と梁をつなぐステンレスパイプのジョイントもない。そのため、柱は4mあまりを超えて、空中に消えていくように見える。《雨を建てる》は《空気のような建築》と同じようなものでありながら、同じではない。同じような時期に展示されてはいるものの、展示の場所が同じではないように、タイトルも同じではなく、柱の高さは同じようでありながら、梁やジョイントはなく、面積も容積も柱の数も同じではない。同じ構造体の反復のようでありながら、変異した構造体として建っている。《空気のような建築》の写真を見ると、すべての柱が背景から浮かび上がり、たしかに「まるで空間に単線のドローイングを描いたよう」に見える★13。けれども、《雨を建てる》の54本の柱がすべて見えることは、おそらくない。ましてや、0.02mmのワイヤーに至っては、2808本が張られていると言われても、ほとんど見えはしない。面積・容積の違いもさることながら、《雨を建てる》が展示されている空間は、《空気のような建築》が展示された場所とは違い、床面も壁面も肌理を欠いた、真っ白な表面なのだから。レッドオークの床面は白い布で覆われ、ぼくたちはそこに靴を脱いで入る。巨大な白い可動壁を上に超えれば、曇り空のような薄い灰色の背景が見えるが、そこに柱はない(あるいは、見えない柱がその背景に溶けこんでいるように見える)。展示室8の照明の光源は複数の天井窓からの自然光と複数のハロゲンライトだが、快晴の日でも、構造体の影は床面に落ちていなかった。陰翳の肌理から、見えるものの所在を知覚することもできない。構造体の向こう側を茶や黒など濃い色の服を着た人が歩いているときだけ、遠くのほうにある「雨粒のようなスケールの柱」や「雲の粒のようなスケールのワイヤー」までもが、一瞬、目に見えるものになる。それだけに、なおさら一層、見えていないものの膨大さを(柱とワイヤーの数以上に)予感し、軽い驚異と戦慄を覚えてしまうのだ。喩えるならば、月も出ていない夜の真っ黒な海に、束の間の光が射し、いくつか白い波頭が浮かびあがったとき、見えない海の媒質の膨大さに驚異と戦慄を覚えるような感覚。そして、《雨を建てる》の背景から人が立ち去ってしまえば、背景は肌理のない真っ白な壁面に戻り、見えるようになったものも空気に溶けこんでいく。構造体は限りなく、空気という環境の媒質に近づいていく。虚無に近づいていくのでも、抽象空間に近づいていくのでもない。空気のなかには、「普通われわれが塵と呼んでいるものと分子との中間位の大きさの個体」である「細塵が、如何なる場所、如何なる時にも充満している」★14。そして、ほとんど見ることができない無数の細塵が自然光を散乱させ、地面からの反射光を散乱させ、見えない光の配列を空気の媒質に構造化していく[fig.1]。

-

- 引用出典=James J. Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1986, p.49.

この構造化された媒質のなかに、生き物がいる必要はない。それは純然たる環境だ。けれども、この環境を知覚しようとする生き物にとっては、多重の散乱によって光が構造化されていることが必要である★15。《雨を建てる》という構造体が限りなく近づいていくのは、抽象空間ではなく、こうした構造化された媒質、すなわち生態学的水準の環境にほかならない。だからここにも、建築の変異体が誕生する条件が姿を現わしている。可能態のクラスに属しているものと、現実態のクラスに属しているものの階層区分にエラーを生じさせた《雨を建てる》は、環境と建築の階層区分にも、積極的にエラーを生じさせようとしている。地平線・水平線はぼくたちの身体を地球環境に定位させる「不変項」であり、建築は環境のなかに配置された部分(シェルター)であるにもかかわらず、「とても薄く、とても広い」構造体によって、天空と地平線のようなものを作り出そうとする展示室3 の《地平線をつくる》(scale=1/23)。あるいは、「ぼくたちの日常のスケール」の床面積に対して、ヴォルテールの『ミクロメガス』に登場する巨人のようなスケールの高さを組み合わせ、建築に「地球環境のスケール」を備えさせようとする展示室4の《空に住む》(scale=1/1300)★16。これらにも《雨を建てる》と同じように、建築の変異体を誕生させるための操作が認められる。「建築を、シェルターとしてではなく、ぼくたちをとりまく環境そのものと捉える」★17と石上純也が語るとき、それは「(社会問題としての)エコロジー」を指しているのでも、「セカイ系」の想像力を持った建築家がランドスケープデザインに乗り出しているのでもない。建築の変異体を誕生させるもうひとつの条件、すなわち、環境と建築の階層区分に積極的にエラーを生じさせることを指しているのだと、正確に捉えたいと思う。

註

★1──レイ・イームズの序言、『POWERS OF TEN──宇宙・人間・素粒子をめぐる大きさの旅』(フィリップ&フィリス・モリソン、チャールズ&レイ・イームズ事務所共編、村上陽一郎+公子訳、日経サイエンス社、1983)6頁。

★2──「石上純也―建築のあたらしい大きさ」展パンフレット。

★3──マルセル・デュシャン「極薄(アンフラマンス)」(岩佐鉄男訳、『ユリイカ』1983年10月号、青土社)65頁。

★4──同上、59頁。

★5──同上、58頁。

★6──「石上純也──建築のあたらしい大きさ」展パンフレット。

★7──Carla Hartmen and Eames Demetrios (eds.), 100 Quotes by Charles Eames, Santa Monica, CA: Eames Office, 2007, p.114.

★8──Ibid., p.18.

★9──「石上純也展──建築はどこまで小さく、あるいは、どこまで大きくひろがっていくのだろうか?」パンフレット。

★10──同上。

★11──『JA』79「junya ishigami」(Autumn、2010) 11、7頁。

★12──同上、10─11頁。

★13──同上、11頁。

★14──中谷宇吉郎『雪』(岩波文庫、1994)61頁。

★15──J・J・ギブソン『生態学的視覚論──ヒトの知覚世界を探る』(古崎敬+古崎愛子+辻敬一郎+村瀬旻訳、サイエンス社、1985)53─54頁。

★16──「石上純也──建築のあたらしい大きさ」展パンフレット。

★17──同上。

くれぬま・のりひさ

1968年生。横浜国立大学准教授(2011年より都市イノベーション学府建築都市文化専攻と教育人間科学部人間文化課程を担当)。東京藝術大学非常勤講師。論文=「知覚と生(4)──建築の生態学(1)」(『SITE ZERO / ZERO SITE』No.3、メディア・デザイン研究所、2010)、「問題の真偽と実在の区分──ギブソンとベルクソンの方法」(『思想』No.1028、2009)、「ダーウィン、フロイト──剥き出しの性/生、そして差異の問題」(『岩波講座哲学12──性/愛の哲学』2009)など。