コモナリティ会議 04:「測り得ないもの」に開かれた建築の "知性" と "想像力" のために

LIXIL出版より5月1日に刊行した『コモナリティーズ』は、著者アトリエ・ワンとアーティストの田中功起さん、歴史学者の中谷礼仁さん、哲学者の篠原雅武さんとの3つの対話を収録しています。これら「コモナリティ」をめぐるさまざまな専門家との対話を「コモナリティ会議」と名づけました。世界をふるまいの相互連関による構成と考えて読み直すと同時に、建築デザインによる「大きな船」をつくるための試みをつづけ、多くの方々と共有したいと思います。

本日お越しいただいた榑沼範久さんは、横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院で教鞭を執られ、思想、芸術論、生態学、知覚理論などの分野から建築・都市論へとアプローチされています。お二人による、建築を「測り得ないもの」へと開くための対話です。

塚本由晴──私がここで言及した「大きな船」、というのは大乗仏教にインスパイアされたものです(笑)。小乗仏教と大乗仏教との違いが、悟りは厳しい修行を果たしたものにしか訪れず、したがって人に伝えることはできないとするか、他の人にも伝えられるとするかであるとすると、かつて人々の共同の形として成立していた建築は、どちらかといえば後者の大乗仏教に近いのではないかと思ったのです。建築の形式が人々の生業の延長にある、すなわちタイポロジーが成立しているかぎりは、建築は色んな人が乗り込める大きな船としてあったはずなのですが、つくるプロセスを専門性の領域に移し替える産業化が進むのと並行して、卓越した作品をつくる建築家の主体を乗せる建築というものが現われました。特に前衛主義の作品というのは、悟った建築家しか乗ることができない、小さな船である傾向があります。その一方でハウスメーカーやディヴェロッパーは誰でも乗り込みやすい「大きな船」を用意して集客を図るわけですが、その船の作り方は人々の側にはなく、産業の側にあります。それこそ人々の営みや地域の文化に属していた建築の産業への移し変えに他ならない。これに対抗して、人々の側にあって「大きな船」をつくるにはどうしたらいいか。私は建築の歴史的なタイポロジーや、日常生活のなかでのふるまいのように、反復されてきたことの中に優れた価値を見出し、普段見過ごされていたものをすくい上げることだと考えています。

先日、シンポジウム「Creative Neighborhoods」(国際シンポジウム「都市を仕掛ける」vol.2「住環境が新しい社会をつくる」2014年2月22日、横浜国立大学主催)で山本理顕さんと少し議論する機会がありました。山本さんの「地域社会圏」の考え方は現在の建築─社会制度に対して切込みを仕掛けるものです。しかしその考え方がまだどこかで、頑な近代的「個」という単位を前提にしているように、私には感じられました。概念的なモデルとして示されているということもあるのですが、連綿と続く建築の歴史やその地域の文化との結びつきに依存しないでも成立することが前提になっている。それでは社会制度批判にはなっても、実践的には大きな船にならないのではないか、という話をしました。

塚本──山本理顕さんの「地域社会圏」モデルは個をばらばらにして閉じ込めている制度を批判的に乗り越えていこうというもので、私も全く同感なわけですが、プロジェクトでは個のユニットが前提になっていて、それらが他の個と関係を作り上げるための仕掛けがいろいろと用意されている結果、他に依存しないでも成立する個を保存することになっています。いま榑沼さんがおっしゃったXSからXLまでのスケール、そうしたスケールを横断する相互連関への関心というよりも、近代国家がつくりだした「個」を前提としつついかにして新しい建築を語るかという問題設定を重視されているのではないかと思うのです。

榑沼──では、「個」のコモナリティーズ的視点は、「個」の近代的視点とは大きく違うということでしょうか。

以前私はカーン設計の《ソーク生物学研究所》や《キンベル美術館》を訪ね、カーンの建築とジェームズ・ギブソンの生態学・知覚理論との結びつきを強く感じたので、それを文章に書いたことがあります(「建築の生態学(1)」(『SITE ZERO/ZERO SITE』No.3、メディアデザイン研究所、2010)。なので、いきなり『コモナリティーズ』にもカーンが登場したので驚きました。カーンと塚本さんの建築観に強いつながりはないような気もするのですが、塚本さんはカーンをどのように見ているのでしょうか。

塚本──『コモナリティーズ』のあとがき「コモナリティの展望」で触れましたが、大学2年生の1984年にロサンゼルス・オリンピックを見にロサンゼルスへ行き、一日かけてビーチが有名なラ・ホヤまで泳ぎに行ったのですが、実はそこにカーンの《ソーク研究所》があると後から知りました。当時の私がはまだカーンを知らなかったのです。

で、海辺で子どもたちやオリンピック選手とサッカーをして、ソークには行かなかった(笑)。あの時にソークに行かないで良かった、とまでは言いませんが、カーンを知った後もその厳密・厳格な建築の秩序は近寄りがたいなあと思っていました。大から小までのスケールがすべて収まるようなモジュールを見つけるような、数学的な解決は、自分のなかにある生命感──隣接する環境との関係性──とつながらない気がしたのです。ところが建築の形式についての研究の中で制度と建築の関係を考えていくうちに、「ビルディング・タイプ」という枠組みの重要さに気付きました。ちょうどそのころ読んだカーンの「ビギニング」や「インスティテューション」といった言葉が、その関心に符合しました。そうすると、カーンの建築の見え方も変わってきたのです。「ビルディング・タイプ」は、建築の社会的な目的や制度による位置づけであり、それぞれのタイプは、異なる登場人物たちや社会の側面につながっています。そのことの豊かさが、建築空間のあり方にも反映される方が面白い。でもそういう方向性は、建物の種類の違いによらず、自らのスタイルを貫くことが建築家の矜持を保つことだという考え方と対立します。でも建物が建つ背景やそれを使う人々を考慮しなくていいのなら、建物を建てることは単に自分の作品をつくる機会として利用することになってしまう。対してビルディング・タイプの違いに意識的な建築家として、グンナール・アスプルンド、村野藤吾らがいますが、あまり言語化はされていないかもしれません。カーンの「インスティテューション」という言葉は、人間が建築をつくることについての根源的な問いとつながっていきます。自分が考えていた「この建物がなぜ必要とされるのか」という問いを踏まえて、もう一度カーンの建築を眺めると何か納得できたのです。

彼の建築は強い幾何学形態を持っていますし、その秩序ゆえに、初日に研究所を一見した時は動きのないものに感じました。ところが翌日、晴れた日の中庭では、中庭が太平洋や天空につながり、あのシンメトリーの空間のなかを光と影、そして水がとても魅力的に動いていました。そしてアルバトロスなど鳥が水辺に何羽か降り立ち、また飛んでいきました。人間が不在だとしても、建築が立ち上がってしまうのではないかと感じます。そして、しばらくすると人が中庭を左から右へ、右から左へと歩いていく。人が集まり、また姿を消していく。するとシンメトリーな空間が崩れていく様子がありありとわかります。幾何学的秩序は、それを厳格に守るためのものではなく、太陽の動きや水の流れのような、幾何学的秩序に収まらないものと接続されて動くことを理解しました。時間的・空間的に個体が持っている尺度よりも大きい「地質学的理性」「天体学的理性」とでも言うのか。ある場面では透視図法的構図を持ちながらも、全体としては知覚する人間を中心とする現象学的空間とは異なる空間だと思いました。

塚本──《ソーク研究所》には中心性がありますね。物理的、視覚的な中心でもありますが、それが目的を持って何かをつくることの中心性に重ねられている。だから、空間のなかに登場するものすべてがアクターに見えるのではないでしょうか。と同時に、「敷地」というより「地球」に建つことを強く意識させる建築だと思っています。ヨーン・ウッツォンの《キャン・リス》も同じです。どちらも崖の上に建っていて、海と空が出会うところに人間の生を位置づけるような建築です。都市で生活していても、こうした天体的な秩序、環境の全体性を感じることができるといのですが。都市では目的を合理的に追いかけることに時間が取り込まれてしまっているので、疲れますよね。

そもそも私にとって、建築はアースワークスなんです。アースワークスは現代美術に限定されません。むしろ、現代美術のアースワークス、ランドアートが、建築を「測り得ないもの」に開こうとしていたのだと理解しています。そして実は建築の正体こそアースワークスなのだと。2010年の夏に鎌倉の大船に住み始めたころから、自分という個体の尺度を空間的にも時間的にも超える実在とダイレクトに、自分の肉体を介して関わりたいという欲望が目覚めてきました(笑)。それは海や山ということなのでしょうが、なぜか同時に建築への関心が高まり、建築家と話をしてみたいと思い始めたんです。

それから、引っ越し先は高度経済成長期に建てられた公団の集合住宅で、『コモナリティーズ』でも指摘があるような、ともすれば誰のためかわからない共有スペースがある団地です。ただ、元公務員宿舎、現在は勤め先の大学の教職員宿舎だからか、良くもわるくも顔見知りになりやすいですし、芝刈りを協同で月一回行なっていますし、共有スペースの草地や小さな公園で顔見知りの子どもたちが親と一緒に遊んでいます。大学の管理が行き届かないというか、あまり資金が投入されないというのか、自分たちでするしかないというしんどい状況が背景にあるのか。東日本大震災のときも、隣近所の連携はさすがに良かったですね。塚本さんが「個」─「公」に対する違和感から「コモナリティ」を考えるようになったきっかけは具合的にはどのようなことだったのでしょうか。

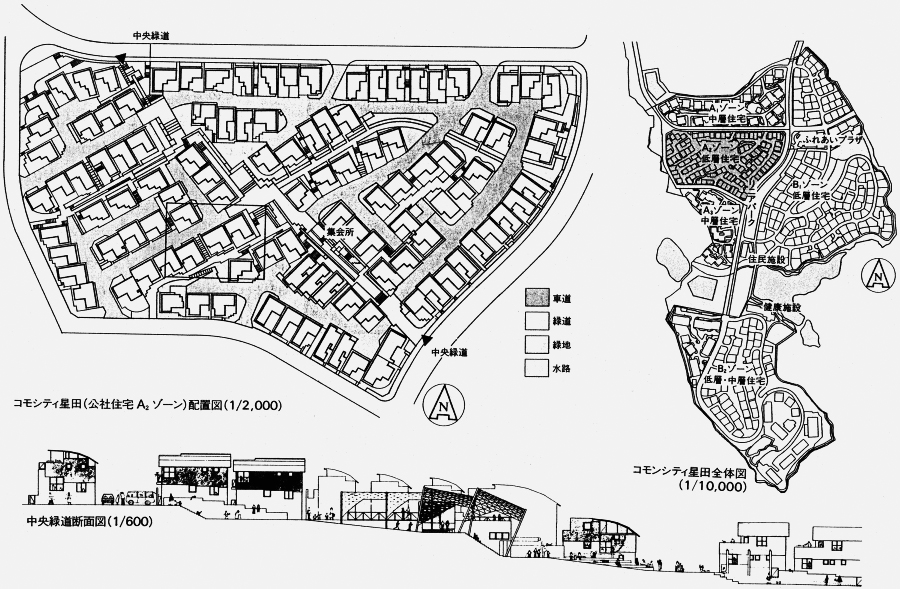

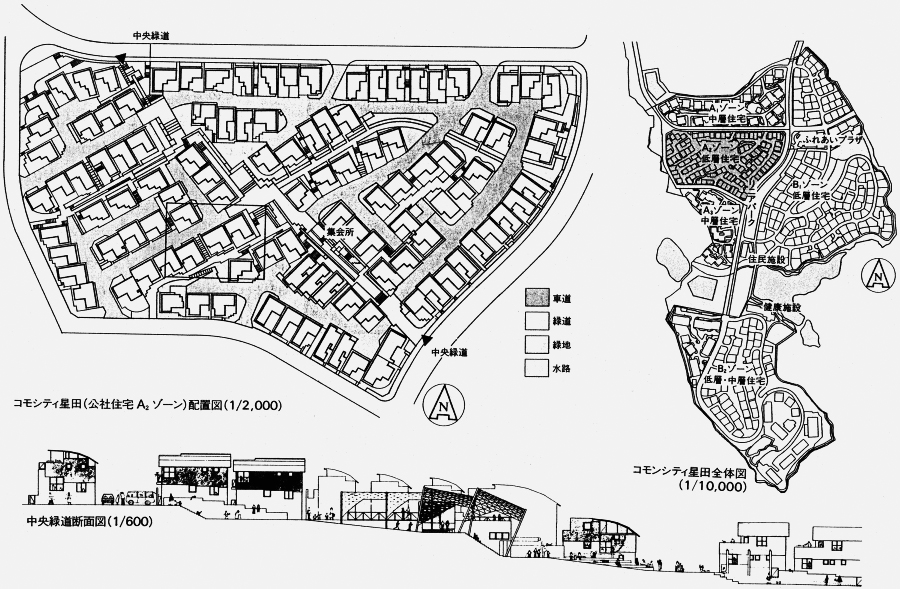

塚本──大学院生として私が学んだ坂本一成さんの研究室では《コモンシティ星田》(1992)、《熊本市営託麻団地》(1994)、《幕張ベイタウン・パティオス4番街》(1995)といった集合住宅の設計が行われていたので、集合住宅について随分と議論を重ねました。坂本先生は隣に誰が住んでいるかもわからないのは、現代の集合住宅のリアリティであって、それはしがらみから解放されたいという人々の思いがあるからではないか、コモン・スペースをつくればコミュニティができるというのは設計者の幻想ではないかと批判していました。その考えのうえに、《コモンシティ星田》ではプライヴェートとパブリックが直結するようにして、住民しか入れないコモン・スペースをつくらない提案を行なったのです。しかし《コモンシティ星田》は、特徴あるタイポロジーが反復することによって、ひとつの閉じた領域をつくり出していることをどう位置づけるのか、私たち学生は坂本先生にいつも質問していました。北向き斜面に雛壇造成せずに戸建て住宅を配置するために、コンクリートの1階の上に軽い金属のヴォールト屋根を架けて2階とする構成を基本にして、敷地の高低差、広さ、室数の違いにあわせていくと、ヴァリエーションが生まれる。これが同一性のなかに差異が組み込まれた街並をつくり出しています。これは全体の面積のなかで数パーセントを共用のために確保するコモン・スペースとは違って、各住戸がすでにタイポロジーを共有している。一定量を分け合う共有ではなく、持っているものを持ち寄る共有、共同、すなわちコモナリティです。そこにひとつの強いまとまりが生まれます。ところが「コモン・スペース」を批判的に捉えていたからでしょう、この共有性、共同性について坂本さんはあまり明確な言葉を発しませんでした。私はそれを「コモナリティ」と呼べばいいのではないかと思っています。

坂本一成《コモンシティ星田》(『日経アーキテクチュア』No.434、日経BP)〈クリックで拡大〉

榑沼──なるほど、よくわかります。私の経験はロジックや方法とまではいきませんが、とにかく住めるように整えるところから生活が始まりました。夫婦2人で真夏にまるまる1カ月間。うまい具合になのか何なのか、隣の敷地にホームセンターがあるんですよ。畳も浴室もびっしりカビだらけでしたから、畳は入れ替え、浴室はデッキブラシで何度も何度もこすり、洗い出さざるをえない状況。船じゃないのに。スキルをもたない「空っぽの身体」がフル回転を迫られるような悪条件でした。それから、上の階の子どもがドンドンと動くと、下の階の食卓に粉が落ちてくるとも言われる天井。しばらく様子を見ましたが落ちてこないようなので、天井は放置して、そのうち忘れましたが、内玄関の小さな暗い土間とトイレとダイニングがほぼダイレクトにつながっているところは、いくら何でもこのままではと仕切りました。これもまた、改めて建築への興味を持つきっかけになりました。

塚本──もはやスキルをもった身体になったわけですね(笑)。

榑沼──まだスキルを楽しむほどではありませんが(笑)。そうしたスキルをもって、隣人と改修の話題を共有するのもまた面白いですね。そうしたことに関わることが「コモナリティ」への意識を持つきっかけになる。

塚本──古いもの、弱いものは不断の手入れが必要で、使う人の働きかけがないとダメになってしまいます。でもそういうものほど、柔らかく温かみがある。それは建築のような有形なものと、人の働きかけのような無形なものが、近い関係にあるからです。これに対してマンション商品などの場合、無形である働きかけはできるだけないほうが好ましいことになってしまう。ところが、榑沼さんが住んでいらっしゃるような古い集合住宅では、無形が頑張らないと有形を保てない。自分たちでリノベーションを行なった建築が面白いのは、有形と無形が近いところに現われるからですね。吉祥寺のハモニカ横丁もそうです。建物という有形部分が弱い分、無形の貢献が高く、結果的に有形と無形の距離が近くなる。自分の身体の延長上にほとんどすべてを把握できるような居心地のよさが生まれて、それがハモニカ横丁の人気にもつながっています。

『コモナリティーズ』のなかに数回書きましたが、近代資本主義社会における産業化は、有形と無形の距離を離し、関係を寸断してきました。榑沼さんは自分の家を改修してこれに抵抗している。GDPは上がりませんが(笑)、そういう数字に現われない部分に、有形と無形のとても豊かな関係性が内在しているんですよね。

榑沼──また、退去時に原状回復できる範囲なので、いわゆる改修とまでもいかず、その程度のスキルからユートピアが形成されることもなく、なかなか完成しない家についての不満を言いつづけながら、差異や変化を含んだ関わりを保っていくしかないんです。

塚本──生活環境における差異や変化は、時間というアンタンジブルなものが、物のあり方に定着されてタンジブルになることと言えるのではないでしょうか。

塚本──ラトゥールはその両者を分けることによってハイブリッドがたくさん生み出されるにも関わらず、そのことを隠蔽して、自然と社会を純粋化しようとするところに、生産性を高める近代のレトリックがあると言っていますよね。本当にそのとおりだと思います。

塚本──それはとてもむずかしい問題ですよね。いまわれわれが直面する放射能ともなると、タンジブル化などと悠長なことを言っていられる時間の尺度ではない。もはやタンジブルにすること自体が不可能である、などとニヒルになるしかなくなる。それを避けるためにも、私はあくまでもプラグマティックに思考し、実践することに価値をおいています。全体性を無条件に拡大するのではなく、ある程度の範囲に止めて、誰のために、何のためにやっているのかをはっきりさせていくだけだと思います。

「コモナリティ」という言葉を最初に聞いてイメージした本は、ダーウィンの『ミミズと土』でした。ミミズが土壌を耕すという小さなふるまいが、人間の利用する耕作地や草地の土壌を作り出したり、地盤沈下に結びついたりしていることをダーウィンは実証しています。「建物が沈んでいく」という個体の尺度を超える地質学的な状況に対しても建物と土壌の関係という物質的な変化を通して問いが立てられ、実証されていく道筋がとても興味深い。佐々木正人さんの『アフォーダンス入門──知性はどこに生まれるか』(講談社学術文庫、2008)でも『ミミズと土』は取り上げられていますが、ダーウィンの地質学的・自然史的知性は、「測り得るもの」の観察から「測り得ないもの」を触知可能にする実践ですし、コモナリティーズの思想を深めてくれるように思います。あるときは敵対関係として表れ、あるときは共有関係として表れる人間とミミズと土壌のふるまいの連鎖。ですから、コモナリティーズの思想は異質なものを排除する共同体を目指すのでも、異質なものを衝突させる暴力を目指すのでもなく、異質なものが共有してしまう連鎖を見つめるのだと考えました。

2011年の3月上旬にメキシコに行ったとき、ルイス・バラガンの建築も素晴らしかったのですが、旅の目的からすると予定外の部分で2つ驚いたことがありました。

ひとつは「太陽のピラミッド」「月のピラミッド」で有名なアステカ帝国の都市テオティワカン。ここにある建物はアステカ人が建てたのではなく、彼らは発見したのであり、それを自分たちの神話に織りこんで使っていったと聞きました。「タイプ」と「トークン」といったらいいのか、起源と神話、豊穣なスキルの関係におかしいような途方もないような驚きを覚えました。もうひとつはメキシコシティ。この大都市の大半が湖を埋め立てた人工地盤で成り立っているということを知ったときに感じた途方のなさ。アステカ帝国の首都だった湖上都市テノティトランをスペイン帝国が侵略・支配し、徹底した埋め立てを進めました。どちらも人間のふるまいが長い時間をかけて作る奇妙なハイブリッドの持つ途方のなさですが、こうした「コモナリティ」としての都市が時間を触知可能にしていると感じるのです。

塚本──反対運動の末に完成した《みやしたこうえん》の場合、スケートボードをしない人が排除されているのかといえば、そんなことはなく、それを見に来た人たちもいるし、憩っている老人たちもなんとなく視野の片隅に入れていたり、山手線の車窓から見ている人もいる。そのような同心円的な関係がコアとなるふるまいの周囲に幾重にも広がっているのです。その構成は自然発生的であって複雑で、いくつものレイヤーを内在させています。

榑沼──なるほど、どのように見ているかという局面では、同質的である必要はないわけですね。アクターも複数いる可能性がありますし、また、それぞれのアクターに全神経を集中させる必要もない。山手線はスケートボードに無関心に動いていきますし、異質なリズムや速度の共存を感じることのできる場所と化しているかどうかが肝ですね。ふるまいの連鎖と建造物の配置との関係は複雑で、《ソーク生物学研究所》の幾何学的・透視図法的構成は、幾何学的・透視図法的ふるまいを意味しませんし、『コモナリティーズ』に写真が載っている中国の天壇公園もそうですね。幾何学的・透視図法的構成を人々が使いこなして、それとは異質のふるまいを連鎖させる空間になっています。アトリエ・ワンの設計した北本駅前広場もシンメトリーとアシンメトリーが混在していくのではないですか。

塚本──人間の身体もおおむねシンメトリーです。空間についても、左をこうしたから、右も同じようにしておこう、というのがシンメトリーのルール。それ以上でも以下でもないと考えたほうが自由度が上がります。

榑沼──ええ、アレグザンダーの「ツリー」と「セミラティス」にしても、「ツリー」状に制作された空間が、ずっと「ツリー」のまま使われるなんてことはまずありえないですよね。この点は、ある講演(2014年3月21日、横浜国立大学都市イノベーション学府「IUI修了展」ゲスト講演)で進化学者の三中信宏さんも強調していたところです。

塚本──アレグザンダーの「都市はツリーではない」のなかに、信号待ちする交差点に、ドラッグストア、ニュースペーパースタンドがあって、ダイムスロットに落ちるコイン、信号機、信号機に流れる電気など、すべてが作用し合っていることをセミラティスとして発見するくだりがありますが、それは都市空間の経験の論理であって、制作の論理ではない。彼が批判するツリーでつくり出したものも、セミラティスとして経験される可能性はあります。

榑沼──「ユニバーサルスペース」や「均質空間」でも近いことが言えますよね。ポストモダンのバイアスの下では「均質空間」を形態的に崩すことが近代への挑戦的行為であるというストーリーが働いていましたが、その建築的解釈、形態操作は外から見ていてあまりに幼いという感じがありました。

塚本──そもそも「ユニバーサルスペース」といいながら、南側の日当りのいいところは暖かく、北側は寒いという不均質がすでにそこにありますからね。それはレトリックと考えるべきでしょう。 シンメトリーに話を戻すと、デザインのプロセスにおいて、右側で部分的変更が生じたとときに、それをマイナーでイレギュラーな部分にしないように左側にも適用するのがシンメトリーです。するとイレギュラーが形として残らなくなり、イレギュラーをつくりだした理由も見えなくなる。イレギュラーな要素があると、人は「なぜイレギュラーなのか」にとらわれてしまう。そういうイレギュラーがなくなることは、「時間に耐える」「タイムレスになる」ということでもあります。古典主義の美学はだから時間とのよい関係を内蔵していて、いまだに方法的な価値があると私は思っています。

榑沼──まさにルイス・カーンと交差してきましたね。イレギュラーな要素とレギュラーなマトリクスの反復となると、しかしカーンから遠く離れて(笑)、「悪魔のしるし」という集団の活動について話してみたくなります。『コモナリティーズ』では田中功起さんと「ひとつの〈モノ・場〉をつくりあげることに関する人とスキルのマトリクス」を論じられていて、とても示唆的でした。そこで「悪魔のしるし」ですが、彼らのHPをみると「危口の思いついた何かをメンバーたちが方法論も知らず手さぐりで実現していった結果、 演劇・パフォーマンス・建築・美術など多様な要素をもつ異色の集まりとして注目される」とあります。主宰の危口統之さんは横浜国大の建築学科を卒業し、建設現場の資材運びの仕事をしてきたからでしょうか、繰り返し行なっている場づくりに「搬入プロジェクト」というものがあります。複雑な形をした巨大なオブジェクトを、複数の参加者が担いで建物のエントランスから屋内に入れ、目的の部屋まで搬入するという、ただそれだけのパフォーマンスです。模型もつくって搬入するための経路を考え、オブジェを設計し、スキルのない参加者と搬入をやり遂げるという行為のプログラムをつくるのです。「プロの荷揚げ屋による実演型」と「一般参加のみなさんによるユルフワ型」の2通りの方向性を持っているそうです。しかしたとえプロ型であっても、実際の搬入に際しては模型を動かす巨大な手などなく、一回性のアクシデントがただただたくさん表出してくるわけです。具体的には、プログラムを指揮する危口さんが「頭を下げて!」「時計回りに少し振って!」などと声をかけるものの、どよめきが生じたり、硬直した事態が続いたりしながら、その場でありあわせのスキルを発現させていく。それは、どこか田中さんが作品をつくられるときの創作認識と共通点がありますかね。

塚本──一度そのパフォーマンスを現場で見てみたいですね。建築では、繰り返しによってスキルやふるまいが「洗練」されていくことが人間的に大事な価値になると思っています。洗練とは別のパターン化であっても、見る目にも優雅になっていくのであればそれはそれですばらしいと思いますが、そういうことは建築ではあまり起きません。パフォーマンスとのスタートラインの違いのような気もします。

榑沼──こなれてくるという意味での洗練になるとパフォーマンスもマンネリにも陥りますから、どこかにパフォーマンスの成功を妨げる敵対要因を入れないと、さらに上のスパイラルに入れないということはあるようです。

たとえば建築の現場で考えると、大工はやればやるほど技術が向上する職種です。左官もそう。毎回フィードバックがあるので、熟練という「はかりえぬもの」に向けて自分のスキルを探求できる。仕事全体を考える想像力も鍛えられ、責任感や誇りも育つ。逆に洗練できない職種というのは、人間を抑圧するんじゃないか。

榑沼──そうですね。ある技術や作業が「測り得ないもの」につながっている、終わらないものにつながっていると感じることは大事なことだと思います。「測り得ないもの」に開かれた知性と想像力を切断するということは、アレントの言う「全体主義」「陳腐な悪」のふるまいでしょう。アレントはアイヒマンの官僚性をその具象として驚き嗤ったわけですが、いまのわれわれはそれをアイヒマンただひとりにではなく、あらゆる生活の断面に指摘し、嗤わなければならない状況にいると思います。

塚本──ええ。合理性の追求のつもりでしょうが、「時短」「いまここ」などと言っている分野には必ず抑圧的な「陳腐な悪」、凡庸がありますね。建築は社会の要求をコモンセンスにせざるをえない分野ですから、建築もそういう社会と同型と見られてしまうことがあるかもしれません。

榑沼──私も大学で学生たちとともに、学内にインスタレーションというのか空間的作品を作っていったり、研究室の懇親会も自分たちで食事をつくっていったりの試行錯誤をしています。「公」を「共」のふるまいにつくりかえることですね。失敗も粗相も連続しますが、できる限り管理の介入なしに「共」の快楽をつくりだしたくて。学生たちともよくそうした話をします。

塚本──世間で言う「安全・安心」にも同じ問題が潜んでいます。管理する側が「あなたたちの安全を守るのが私たちの責任です」という名目で、さまざまな規制を行なってく。それを承認するうちに、われわれの自由なふるまいは巧妙に限定されてきているのです。2000年に入って急速に勢いづいている気がしませんか。これをなんとか押し戻したいと思っています。

榑沼──わかります。1995年のオウム真理教の首都テロ以降、そして2001年の9.11以降、公共空間の管理が進んだと言われますが、2012年から巧妙なふるまいの限定が加速化しているのではないですか。空間管理の方法はどんどん複雑巧妙化しているように見えるので、アレントの分析する意味での「全体主義」批判がますます重要になってきました。この薄氷の上を歩く感覚、だからこそコモナリティが発現するふるまいや場所を広げていきたいという感覚や欲望は、ますます強くなっています。

塚本──それに抵抗するためにも「洗練」は欠かせないと思うのです。美しかったり、マジョリティからこれは見事だと思われるものを創造することが必要で、単なる乱痴気騒ぎにしか見えない集合的ふるまいでは空間管理権力を呼び込むだけです。

榑沼──管理空間におけるコモナリティの発現と維持、権力との闘争というモメントはかなり方法論的な緊張を伴いますが、そこでもやはりよきプロセスを続けるための洗練と、そのためにデザイン・プロセスが内蔵する自由なふるまいは、説得力と強度を持っていますね。そのうえで、コモナリティのデザイン・プロセスにとって、「洗練」のほかにも共有可能なユニットはどのようなものがあるでしょうか。

塚本──「建築的知性」「時間の尺度」も「洗練」と関係が深いですね。それ以外で言えば、人以外の存在をどう捉えるかということも大事だと思っています。つまり「人─モノ─人」「人─自然─人」「人─歴史─人」といったように、生身の人間、いまここにある人間同士ではどうしようもできないことがあることを知って、人間同士で閉じてしまわないようなパスをどうつくるかということです。例えば、大雪が降る地方に行くと、建物の屋根は大雪に対して独特な屋根型で対応している。大雪は自然だから、分け隔てなく誰にもふりかかり、皆が共有している。だからそれを相手にしたふるまいも共有される。榑沼さんが住んでいらっしゃる公務員宿舎の、老朽化への対応、カビへの対応もそうだと思います。そのように、そこに住んでいる人たちが自分たちの環境、自然と向き合い折り合いをつけるために工夫することは非常に共有性が高いわけです。このとき、人々は互いに学びあえる、よい関係性の内側にいると認識するでしょう。それは、『コモナリティーズ』にも書きましたが、「いまここ」に限定した想像力では取り込めないもので、いまこそその限定をどうにかして外して、われわれを人間同士で閉じてしまわない関係に接続することが大事なのではないかと思っています。

榑沼──よくわかります。「人─人」だけでも「いまここ」だけでもない、「完結し得ぬもの」、それがカーンの言葉「測り得ないもの」に近いのかもしれませんね。建築にはそれが具体的・空間的・物質的に現れるのだと考えながら、お聞きしていました。

塚本──ああ、そうかもしれませんね。「完結し得ぬもの」「閉じないもの」と考えるとカーンの言葉も通りやすいですね。

そう考えていったとき私は「コモナリティ」の概念に、坂口安吾のいう「文学のふるさと」の「ふるさと」との近さを感じるのです。この「ふるさと」は一般化できない、奇妙な場所でもあります。自分の帰る場所でもない「ふるさと」。むしろ安住することを許さず、突き放すものとしての「ふるさと」。突き放すとは、自分の想像力にはなかなかはまりにくいもの、自分の完全性を補填することではない何かです。ジャン=リュック・ナンシーは『無為の共同体──哲学を問い直す分有の思考』で「全体主義」を、すべてを内側化する「内在主義」と呼ぶわけですが、この「内在主義」をとらせない、自分の完結性を拒み閉じることができない状態と、坂口安吾の「ふるさと」は近い場所にあると思っています。

塚本──なるほど、その場所とは「生まれるべき場所」のことかもしれませんね。

榑沼──そう、そこを措定しない限り文学など生まれえない。そこから安吾はさらに、文学のふるさとは批評のふるさとでも、社会のふるさとでもあるとするわけですが、それに加えてよければ、私は建築のふるさともそのようなものであると思うのです。

塚本──そうですね、それはあるときは創作における「他者性」という言葉で名指される場所でもありますが、私はそのことを含めて「コモナリティ」の考え方としているんですね。要するに、「私がこれを考えた」ではなくて、「先にこれがあるから私は考えることができた」と表明するほうが正確だろうと思うのです。建築の設計において、「私が設計しました」と書けば、それを疑う人はなかなかいないのが現状ですが、しかし現実に起こっていることを拾い上げれば、それらは先行するいろいろなことに考えさせてもらっている結果でしょう。ああいうことがあったからこう考えているのであり、その道筋を形にしたのがこの建築だと。ブルーノ・ラトゥールも書いていますが、こうした開かれから、「モノも含めた民主主義」という構想が可能なのではないかという議論にはとても興味を持っています。

『コモナリティ』に収められているいろいろな議論は、これから「モノも含めた民主主義」の考え方を強め、延ばしていく可能性があります。「ふるまい」は個人の所有物という範疇にはなく、それゆえ個人が決めているのではなく、ふるまいの蓄積にふるまわさせられているのですね。ところが面白いことに、そんなことをだれも気にしていない。そのことに希望を感じますよね。

榑沼──私は「コモナリティ」の概念を20世紀からの思想の歴史にも連携させたいので、内在主義なしに──ファシズム的全体性という選択肢なしに──「共同性」を回復しようとするジャン=リュック・ナンシーの挑戦にも接続して考えてみたいと思っています。カーンの概念である「沈黙」に関係しているかもしれませんが、ふるまいのなかにも身体的なものもあれば、海や夜に触れたり、「月を見上げる」というような、「測り得ないもの」に向き合うときのような「沈黙」のふるまいもあります。ナンシーの場合、そこに「分割」「分有」という概念をはさみ、共有しうるものを単に共有する共同体ではなく、本当の意味で共有しえないものを分かち合うことについて考えます。ナンシーにとって、そこで共有しえないけれども「分割」され「分有」されるのは「死」なのですね。さきほどの話と繋がると思いますが、個人の時間は終わりがないように暮らしているけれども、それを明確に区切っていくのが「死」であると。自分自身が死の瞬間を生きることはできないけれども、他人の死を囲み、生々しいかたちであっても「死」を分かち合うしかないのだと。そうすることでしか「死」は共有できないのです。他人の「死」を前にしたときの沈黙や悲しみのなかには、ナンシーが言うように、自分の有限性を超えたなにかがあることを知るひとつの大きなモメントも含んでいるけれども、それを知る契機は「死」の分有だけではないと思うのですね。それはアレントが言う「誕生」です。自分は有限であるけれども、自分を超えた時間が「誕生」を生む。もちろん個人は本質的に「誕生」を所有できない。ゆえにそこには完結性がない、個人に内在化できない。けれどもそれを「分割」「分有」しあう人がいる。これは、「測り得ないもの」ものに「図り得るもの」ものが直面するときの沈黙の内実なのではないかと思います。

塚本──『悲しきコモナリティーズ』(笑)。

榑沼──「コモナリティってノスタルジーでしょ」と片づけようとする人は、「コモナリティ」概念の歴史的な系譜と挑戦を見ずに概念を矮小化していることに気づかないのかもしれないけれど、コモナリティーズはスケールや人工/自然を横断するふるまいの連鎖の観察と構築に向けられた、プラグマティックな概念として考えたいですし、どう生きているかの機微を問われる問題だと感じます。

塚本──ノスタルジーには物事の関係性が折り込まれているのでしょうね。建築家という個人がデザインの主体になるのではなく、そういう関係性こそがデザインの主体になるように、意識を変えて行くことが「コモナリティ」の意義なのではないかと思っています。今日はありがとうございました。

[2014年5月1日、ハウス&アトリエ・ワンにて]

本日お越しいただいた榑沼範久さんは、横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院で教鞭を執られ、思想、芸術論、生態学、知覚理論などの分野から建築・都市論へとアプローチされています。お二人による、建築を「測り得ないもの」へと開くための対話です。

- 塚本由晴氏(左)、榑沼範久氏

建築デザインによる「大きな船」

榑沼範久──今日はよろしくお願いします。まずお聞きしておきたいのが、『コモナリティーズ』の本の帯の文章にも使われている「大きな船」の示している意味についてです。建築の世界で「コモナリティ」という言葉を使ったのはルイス・カーンくらいだ、という指摘が本のなかにありますが、カーンといえば音楽家たちのための船も設計しているので気になります。塚本由晴──私がここで言及した「大きな船」、というのは大乗仏教にインスパイアされたものです(笑)。小乗仏教と大乗仏教との違いが、悟りは厳しい修行を果たしたものにしか訪れず、したがって人に伝えることはできないとするか、他の人にも伝えられるとするかであるとすると、かつて人々の共同の形として成立していた建築は、どちらかといえば後者の大乗仏教に近いのではないかと思ったのです。建築の形式が人々の生業の延長にある、すなわちタイポロジーが成立しているかぎりは、建築は色んな人が乗り込める大きな船としてあったはずなのですが、つくるプロセスを専門性の領域に移し替える産業化が進むのと並行して、卓越した作品をつくる建築家の主体を乗せる建築というものが現われました。特に前衛主義の作品というのは、悟った建築家しか乗ることができない、小さな船である傾向があります。その一方でハウスメーカーやディヴェロッパーは誰でも乗り込みやすい「大きな船」を用意して集客を図るわけですが、その船の作り方は人々の側にはなく、産業の側にあります。それこそ人々の営みや地域の文化に属していた建築の産業への移し変えに他ならない。これに対抗して、人々の側にあって「大きな船」をつくるにはどうしたらいいか。私は建築の歴史的なタイポロジーや、日常生活のなかでのふるまいのように、反復されてきたことの中に優れた価値を見出し、普段見過ごされていたものをすくい上げることだと考えています。

先日、シンポジウム「Creative Neighborhoods」(国際シンポジウム「都市を仕掛ける」vol.2「住環境が新しい社会をつくる」2014年2月22日、横浜国立大学主催)で山本理顕さんと少し議論する機会がありました。山本さんの「地域社会圏」の考え方は現在の建築─社会制度に対して切込みを仕掛けるものです。しかしその考え方がまだどこかで、頑な近代的「個」という単位を前提にしているように、私には感じられました。概念的なモデルとして示されているということもあるのですが、連綿と続く建築の歴史やその地域の文化との結びつきに依存しないでも成立することが前提になっている。それでは社会制度批判にはなっても、実践的には大きな船にならないのではないか、という話をしました。

- アンリ・ベルクソン『思考と動き』

(原章二訳、平凡社ライブラリー、2013)

塚本──山本理顕さんの「地域社会圏」モデルは個をばらばらにして閉じ込めている制度を批判的に乗り越えていこうというもので、私も全く同感なわけですが、プロジェクトでは個のユニットが前提になっていて、それらが他の個と関係を作り上げるための仕掛けがいろいろと用意されている結果、他に依存しないでも成立する個を保存することになっています。いま榑沼さんがおっしゃったXSからXLまでのスケール、そうしたスケールを横断する相互連関への関心というよりも、近代国家がつくりだした「個」を前提としつついかにして新しい建築を語るかという問題設定を重視されているのではないかと思うのです。

榑沼──では、「個」のコモナリティーズ的視点は、「個」の近代的視点とは大きく違うということでしょうか。

- 原広司『集落の教え100』(彰国社、1998)

「コモナリティ」とルイス・カーン

榑沼──「木に頼るな」はいいですね(笑)。一本の木があればそこにルームができる、教室ができるというルイス・カーンの向こうを張るというべきか。以前私はカーン設計の《ソーク生物学研究所》や《キンベル美術館》を訪ね、カーンの建築とジェームズ・ギブソンの生態学・知覚理論との結びつきを強く感じたので、それを文章に書いたことがあります(「建築の生態学(1)」(『SITE ZERO/ZERO SITE』No.3、メディアデザイン研究所、2010)。なので、いきなり『コモナリティーズ』にもカーンが登場したので驚きました。カーンと塚本さんの建築観に強いつながりはないような気もするのですが、塚本さんはカーンをどのように見ているのでしょうか。

塚本──『コモナリティーズ』のあとがき「コモナリティの展望」で触れましたが、大学2年生の1984年にロサンゼルス・オリンピックを見にロサンゼルスへ行き、一日かけてビーチが有名なラ・ホヤまで泳ぎに行ったのですが、実はそこにカーンの《ソーク研究所》があると後から知りました。当時の私がはまだカーンを知らなかったのです。

- ルイス・カーン《ソーク研究所》(cc: Saint Etienne)

- ルイス・カーン《ソーク研究所》(撮影=榑沼範久)

で、海辺で子どもたちやオリンピック選手とサッカーをして、ソークには行かなかった(笑)。あの時にソークに行かないで良かった、とまでは言いませんが、カーンを知った後もその厳密・厳格な建築の秩序は近寄りがたいなあと思っていました。大から小までのスケールがすべて収まるようなモジュールを見つけるような、数学的な解決は、自分のなかにある生命感──隣接する環境との関係性──とつながらない気がしたのです。ところが建築の形式についての研究の中で制度と建築の関係を考えていくうちに、「ビルディング・タイプ」という枠組みの重要さに気付きました。ちょうどそのころ読んだカーンの「ビギニング」や「インスティテューション」といった言葉が、その関心に符合しました。そうすると、カーンの建築の見え方も変わってきたのです。「ビルディング・タイプ」は、建築の社会的な目的や制度による位置づけであり、それぞれのタイプは、異なる登場人物たちや社会の側面につながっています。そのことの豊かさが、建築空間のあり方にも反映される方が面白い。でもそういう方向性は、建物の種類の違いによらず、自らのスタイルを貫くことが建築家の矜持を保つことだという考え方と対立します。でも建物が建つ背景やそれを使う人々を考慮しなくていいのなら、建物を建てることは単に自分の作品をつくる機会として利用することになってしまう。対してビルディング・タイプの違いに意識的な建築家として、グンナール・アスプルンド、村野藤吾らがいますが、あまり言語化はされていないかもしれません。カーンの「インスティテューション」という言葉は、人間が建築をつくることについての根源的な問いとつながっていきます。自分が考えていた「この建物がなぜ必要とされるのか」という問いを踏まえて、もう一度カーンの建築を眺めると何か納得できたのです。

- 榑沼範久氏

彼の建築は強い幾何学形態を持っていますし、その秩序ゆえに、初日に研究所を一見した時は動きのないものに感じました。ところが翌日、晴れた日の中庭では、中庭が太平洋や天空につながり、あのシンメトリーの空間のなかを光と影、そして水がとても魅力的に動いていました。そしてアルバトロスなど鳥が水辺に何羽か降り立ち、また飛んでいきました。人間が不在だとしても、建築が立ち上がってしまうのではないかと感じます。そして、しばらくすると人が中庭を左から右へ、右から左へと歩いていく。人が集まり、また姿を消していく。するとシンメトリーな空間が崩れていく様子がありありとわかります。幾何学的秩序は、それを厳格に守るためのものではなく、太陽の動きや水の流れのような、幾何学的秩序に収まらないものと接続されて動くことを理解しました。時間的・空間的に個体が持っている尺度よりも大きい「地質学的理性」「天体学的理性」とでも言うのか。ある場面では透視図法的構図を持ちながらも、全体としては知覚する人間を中心とする現象学的空間とは異なる空間だと思いました。

塚本──《ソーク研究所》には中心性がありますね。物理的、視覚的な中心でもありますが、それが目的を持って何かをつくることの中心性に重ねられている。だから、空間のなかに登場するものすべてがアクターに見えるのではないでしょうか。と同時に、「敷地」というより「地球」に建つことを強く意識させる建築だと思っています。ヨーン・ウッツォンの《キャン・リス》も同じです。どちらも崖の上に建っていて、海と空が出会うところに人間の生を位置づけるような建築です。都市で生活していても、こうした天体的な秩序、環境の全体性を感じることができるといのですが。都市では目的を合理的に追いかけることに時間が取り込まれてしまっているので、疲れますよね。

「個」─「公」への違和感

- グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』

(佐藤良明訳、新思索社、2000)

そもそも私にとって、建築はアースワークスなんです。アースワークスは現代美術に限定されません。むしろ、現代美術のアースワークス、ランドアートが、建築を「測り得ないもの」に開こうとしていたのだと理解しています。そして実は建築の正体こそアースワークスなのだと。2010年の夏に鎌倉の大船に住み始めたころから、自分という個体の尺度を空間的にも時間的にも超える実在とダイレクトに、自分の肉体を介して関わりたいという欲望が目覚めてきました(笑)。それは海や山ということなのでしょうが、なぜか同時に建築への関心が高まり、建築家と話をしてみたいと思い始めたんです。

それから、引っ越し先は高度経済成長期に建てられた公団の集合住宅で、『コモナリティーズ』でも指摘があるような、ともすれば誰のためかわからない共有スペースがある団地です。ただ、元公務員宿舎、現在は勤め先の大学の教職員宿舎だからか、良くもわるくも顔見知りになりやすいですし、芝刈りを協同で月一回行なっていますし、共有スペースの草地や小さな公園で顔見知りの子どもたちが親と一緒に遊んでいます。大学の管理が行き届かないというか、あまり資金が投入されないというのか、自分たちでするしかないというしんどい状況が背景にあるのか。東日本大震災のときも、隣近所の連携はさすがに良かったですね。塚本さんが「個」─「公」に対する違和感から「コモナリティ」を考えるようになったきっかけは具合的にはどのようなことだったのでしょうか。

塚本──大学院生として私が学んだ坂本一成さんの研究室では《コモンシティ星田》(1992)、《熊本市営託麻団地》(1994)、《幕張ベイタウン・パティオス4番街》(1995)といった集合住宅の設計が行われていたので、集合住宅について随分と議論を重ねました。坂本先生は隣に誰が住んでいるかもわからないのは、現代の集合住宅のリアリティであって、それはしがらみから解放されたいという人々の思いがあるからではないか、コモン・スペースをつくればコミュニティができるというのは設計者の幻想ではないかと批判していました。その考えのうえに、《コモンシティ星田》ではプライヴェートとパブリックが直結するようにして、住民しか入れないコモン・スペースをつくらない提案を行なったのです。しかし《コモンシティ星田》は、特徴あるタイポロジーが反復することによって、ひとつの閉じた領域をつくり出していることをどう位置づけるのか、私たち学生は坂本先生にいつも質問していました。北向き斜面に雛壇造成せずに戸建て住宅を配置するために、コンクリートの1階の上に軽い金属のヴォールト屋根を架けて2階とする構成を基本にして、敷地の高低差、広さ、室数の違いにあわせていくと、ヴァリエーションが生まれる。これが同一性のなかに差異が組み込まれた街並をつくり出しています。これは全体の面積のなかで数パーセントを共用のために確保するコモン・スペースとは違って、各住戸がすでにタイポロジーを共有している。一定量を分け合う共有ではなく、持っているものを持ち寄る共有、共同、すなわちコモナリティです。そこにひとつの強いまとまりが生まれます。ところが「コモン・スペース」を批判的に捉えていたからでしょう、この共有性、共同性について坂本さんはあまり明確な言葉を発しませんでした。私はそれを「コモナリティ」と呼べばいいのではないかと思っています。

坂本一成《コモンシティ星田》(『日経アーキテクチュア』No.434、日経BP)〈クリックで拡大〉

榑沼──なるほど、よくわかります。私の経験はロジックや方法とまではいきませんが、とにかく住めるように整えるところから生活が始まりました。夫婦2人で真夏にまるまる1カ月間。うまい具合になのか何なのか、隣の敷地にホームセンターがあるんですよ。畳も浴室もびっしりカビだらけでしたから、畳は入れ替え、浴室はデッキブラシで何度も何度もこすり、洗い出さざるをえない状況。船じゃないのに。スキルをもたない「空っぽの身体」がフル回転を迫られるような悪条件でした。それから、上の階の子どもがドンドンと動くと、下の階の食卓に粉が落ちてくるとも言われる天井。しばらく様子を見ましたが落ちてこないようなので、天井は放置して、そのうち忘れましたが、内玄関の小さな暗い土間とトイレとダイニングがほぼダイレクトにつながっているところは、いくら何でもこのままではと仕切りました。これもまた、改めて建築への興味を持つきっかけになりました。

塚本──もはやスキルをもった身体になったわけですね(笑)。

榑沼──まだスキルを楽しむほどではありませんが(笑)。そうしたスキルをもって、隣人と改修の話題を共有するのもまた面白いですね。そうしたことに関わることが「コモナリティ」への意識を持つきっかけになる。

塚本──古いもの、弱いものは不断の手入れが必要で、使う人の働きかけがないとダメになってしまいます。でもそういうものほど、柔らかく温かみがある。それは建築のような有形なものと、人の働きかけのような無形なものが、近い関係にあるからです。これに対してマンション商品などの場合、無形である働きかけはできるだけないほうが好ましいことになってしまう。ところが、榑沼さんが住んでいらっしゃるような古い集合住宅では、無形が頑張らないと有形を保てない。自分たちでリノベーションを行なった建築が面白いのは、有形と無形が近いところに現われるからですね。吉祥寺のハモニカ横丁もそうです。建物という有形部分が弱い分、無形の貢献が高く、結果的に有形と無形の距離が近くなる。自分の身体の延長上にほとんどすべてを把握できるような居心地のよさが生まれて、それがハモニカ横丁の人気にもつながっています。

『コモナリティーズ』のなかに数回書きましたが、近代資本主義社会における産業化は、有形と無形の距離を離し、関係を寸断してきました。榑沼さんは自分の家を改修してこれに抵抗している。GDPは上がりませんが(笑)、そういう数字に現われない部分に、有形と無形のとても豊かな関係性が内在しているんですよね。

榑沼──また、退去時に原状回復できる範囲なので、いわゆる改修とまでもいかず、その程度のスキルからユートピアが形成されることもなく、なかなか完成しない家についての不満を言いつづけながら、差異や変化を含んだ関わりを保っていくしかないんです。

塚本──生活環境における差異や変化は、時間というアンタンジブルなものが、物のあり方に定着されてタンジブルになることと言えるのではないでしょうか。

「測り得ないもの」を触知可能にする「測り得るもの」

- ブルーノ・ラトゥール『虚構の「近代」』

(川村久美子訳、新評論、2008)

塚本──ラトゥールはその両者を分けることによってハイブリッドがたくさん生み出されるにも関わらず、そのことを隠蔽して、自然と社会を純粋化しようとするところに、生産性を高める近代のレトリックがあると言っていますよね。本当にそのとおりだと思います。

- ハンナ・アレント『人間の条件』

(志水速雄訳、ちくま学芸文庫、1994)

塚本──それはとてもむずかしい問題ですよね。いまわれわれが直面する放射能ともなると、タンジブル化などと悠長なことを言っていられる時間の尺度ではない。もはやタンジブルにすること自体が不可能である、などとニヒルになるしかなくなる。それを避けるためにも、私はあくまでもプラグマティックに思考し、実践することに価値をおいています。全体性を無条件に拡大するのではなく、ある程度の範囲に止めて、誰のために、何のためにやっているのかをはっきりさせていくだけだと思います。

- チャールズ・ダーウィン『ミミズと土』

(渡辺弘之訳、平凡社ライブラリー、1994)

「コモナリティ」という言葉を最初に聞いてイメージした本は、ダーウィンの『ミミズと土』でした。ミミズが土壌を耕すという小さなふるまいが、人間の利用する耕作地や草地の土壌を作り出したり、地盤沈下に結びついたりしていることをダーウィンは実証しています。「建物が沈んでいく」という個体の尺度を超える地質学的な状況に対しても建物と土壌の関係という物質的な変化を通して問いが立てられ、実証されていく道筋がとても興味深い。佐々木正人さんの『アフォーダンス入門──知性はどこに生まれるか』(講談社学術文庫、2008)でも『ミミズと土』は取り上げられていますが、ダーウィンの地質学的・自然史的知性は、「測り得るもの」の観察から「測り得ないもの」を触知可能にする実践ですし、コモナリティーズの思想を深めてくれるように思います。あるときは敵対関係として表れ、あるときは共有関係として表れる人間とミミズと土壌のふるまいの連鎖。ですから、コモナリティーズの思想は異質なものを排除する共同体を目指すのでも、異質なものを衝突させる暴力を目指すのでもなく、異質なものが共有してしまう連鎖を見つめるのだと考えました。

2011年の3月上旬にメキシコに行ったとき、ルイス・バラガンの建築も素晴らしかったのですが、旅の目的からすると予定外の部分で2つ驚いたことがありました。

ひとつは「太陽のピラミッド」「月のピラミッド」で有名なアステカ帝国の都市テオティワカン。ここにある建物はアステカ人が建てたのではなく、彼らは発見したのであり、それを自分たちの神話に織りこんで使っていったと聞きました。「タイプ」と「トークン」といったらいいのか、起源と神話、豊穣なスキルの関係におかしいような途方もないような驚きを覚えました。もうひとつはメキシコシティ。この大都市の大半が湖を埋め立てた人工地盤で成り立っているということを知ったときに感じた途方のなさ。アステカ帝国の首都だった湖上都市テノティトランをスペイン帝国が侵略・支配し、徹底した埋め立てを進めました。どちらも人間のふるまいが長い時間をかけて作る奇妙なハイブリッドの持つ途方のなさですが、こうした「コモナリティ」としての都市が時間を触知可能にしていると感じるのです。

- 塚本由晴氏

「コモナリティ」が内蔵する関係性のレイヤー

榑沼──塚本さんと田中功起さんとの対話で、ニコラ・ブリオー「関係性の美学」とクレア・ビショップ「敵対と関係性の美学」の応答についての議論がありました。それを受けてのことなのですが、「コモナリティ」というプラットフォームが立ち上がるとき、そこにどのような関係性、どのような友愛や敵対が生じると塚本さんはお考えでしょうか。ふるまいの連鎖の内側・外側という局面もありますよね。塚本──反対運動の末に完成した《みやしたこうえん》の場合、スケートボードをしない人が排除されているのかといえば、そんなことはなく、それを見に来た人たちもいるし、憩っている老人たちもなんとなく視野の片隅に入れていたり、山手線の車窓から見ている人もいる。そのような同心円的な関係がコアとなるふるまいの周囲に幾重にも広がっているのです。その構成は自然発生的であって複雑で、いくつものレイヤーを内在させています。

- アトリエ・ワン《みやしたこうえん》(アトリエ・ワン提供)

榑沼──なるほど、どのように見ているかという局面では、同質的である必要はないわけですね。アクターも複数いる可能性がありますし、また、それぞれのアクターに全神経を集中させる必要もない。山手線はスケートボードに無関心に動いていきますし、異質なリズムや速度の共存を感じることのできる場所と化しているかどうかが肝ですね。ふるまいの連鎖と建造物の配置との関係は複雑で、《ソーク生物学研究所》の幾何学的・透視図法的構成は、幾何学的・透視図法的ふるまいを意味しませんし、『コモナリティーズ』に写真が載っている中国の天壇公園もそうですね。幾何学的・透視図法的構成を人々が使いこなして、それとは異質のふるまいを連鎖させる空間になっています。アトリエ・ワンの設計した北本駅前広場もシンメトリーとアシンメトリーが混在していくのではないですか。

- 天壇公園(アトリエ・ワン提供)

- アトリエ・ワン《北本駅西口駅前広場改修計画》(アトリエ・ワン提供)

塚本──人間の身体もおおむねシンメトリーです。空間についても、左をこうしたから、右も同じようにしておこう、というのがシンメトリーのルール。それ以上でも以下でもないと考えたほうが自由度が上がります。

榑沼──ええ、アレグザンダーの「ツリー」と「セミラティス」にしても、「ツリー」状に制作された空間が、ずっと「ツリー」のまま使われるなんてことはまずありえないですよね。この点は、ある講演(2014年3月21日、横浜国立大学都市イノベーション学府「IUI修了展」ゲスト講演)で進化学者の三中信宏さんも強調していたところです。

塚本──アレグザンダーの「都市はツリーではない」のなかに、信号待ちする交差点に、ドラッグストア、ニュースペーパースタンドがあって、ダイムスロットに落ちるコイン、信号機、信号機に流れる電気など、すべてが作用し合っていることをセミラティスとして発見するくだりがありますが、それは都市空間の経験の論理であって、制作の論理ではない。彼が批判するツリーでつくり出したものも、セミラティスとして経験される可能性はあります。

榑沼──「ユニバーサルスペース」や「均質空間」でも近いことが言えますよね。ポストモダンのバイアスの下では「均質空間」を形態的に崩すことが近代への挑戦的行為であるというストーリーが働いていましたが、その建築的解釈、形態操作は外から見ていてあまりに幼いという感じがありました。

塚本──そもそも「ユニバーサルスペース」といいながら、南側の日当りのいいところは暖かく、北側は寒いという不均質がすでにそこにありますからね。それはレトリックと考えるべきでしょう。 シンメトリーに話を戻すと、デザインのプロセスにおいて、右側で部分的変更が生じたとときに、それをマイナーでイレギュラーな部分にしないように左側にも適用するのがシンメトリーです。するとイレギュラーが形として残らなくなり、イレギュラーをつくりだした理由も見えなくなる。イレギュラーな要素があると、人は「なぜイレギュラーなのか」にとらわれてしまう。そういうイレギュラーがなくなることは、「時間に耐える」「タイムレスになる」ということでもあります。古典主義の美学はだから時間とのよい関係を内蔵していて、いまだに方法的な価値があると私は思っています。

榑沼──まさにルイス・カーンと交差してきましたね。イレギュラーな要素とレギュラーなマトリクスの反復となると、しかしカーンから遠く離れて(笑)、「悪魔のしるし」という集団の活動について話してみたくなります。『コモナリティーズ』では田中功起さんと「ひとつの〈モノ・場〉をつくりあげることに関する人とスキルのマトリクス」を論じられていて、とても示唆的でした。そこで「悪魔のしるし」ですが、彼らのHPをみると「危口の思いついた何かをメンバーたちが方法論も知らず手さぐりで実現していった結果、 演劇・パフォーマンス・建築・美術など多様な要素をもつ異色の集まりとして注目される」とあります。主宰の危口統之さんは横浜国大の建築学科を卒業し、建設現場の資材運びの仕事をしてきたからでしょうか、繰り返し行なっている場づくりに「搬入プロジェクト」というものがあります。複雑な形をした巨大なオブジェクトを、複数の参加者が担いで建物のエントランスから屋内に入れ、目的の部屋まで搬入するという、ただそれだけのパフォーマンスです。模型もつくって搬入するための経路を考え、オブジェを設計し、スキルのない参加者と搬入をやり遂げるという行為のプログラムをつくるのです。「プロの荷揚げ屋による実演型」と「一般参加のみなさんによるユルフワ型」の2通りの方向性を持っているそうです。しかしたとえプロ型であっても、実際の搬入に際しては模型を動かす巨大な手などなく、一回性のアクシデントがただただたくさん表出してくるわけです。具体的には、プログラムを指揮する危口さんが「頭を下げて!」「時計回りに少し振って!」などと声をかけるものの、どよめきが生じたり、硬直した事態が続いたりしながら、その場でありあわせのスキルを発現させていく。それは、どこか田中さんが作品をつくられるときの創作認識と共通点がありますかね。

- 悪魔のしるし「搬入プロジェクト #3」

洗練と建築的知性

塚本──一度そのパフォーマンスを現場で見てみたいですね。建築では、繰り返しによってスキルやふるまいが「洗練」されていくことが人間的に大事な価値になると思っています。洗練とは別のパターン化であっても、見る目にも優雅になっていくのであればそれはそれですばらしいと思いますが、そういうことは建築ではあまり起きません。パフォーマンスとのスタートラインの違いのような気もします。

榑沼──こなれてくるという意味での洗練になるとパフォーマンスもマンネリにも陥りますから、どこかにパフォーマンスの成功を妨げる敵対要因を入れないと、さらに上のスパイラルに入れないということはあるようです。

- 貝島桃代+黒田潤三+塚本由晴

『メイド・イン・トーキョー』

(鹿島出版会、2001)

たとえば建築の現場で考えると、大工はやればやるほど技術が向上する職種です。左官もそう。毎回フィードバックがあるので、熟練という「はかりえぬもの」に向けて自分のスキルを探求できる。仕事全体を考える想像力も鍛えられ、責任感や誇りも育つ。逆に洗練できない職種というのは、人間を抑圧するんじゃないか。

榑沼──そうですね。ある技術や作業が「測り得ないもの」につながっている、終わらないものにつながっていると感じることは大事なことだと思います。「測り得ないもの」に開かれた知性と想像力を切断するということは、アレントの言う「全体主義」「陳腐な悪」のふるまいでしょう。アレントはアイヒマンの官僚性をその具象として驚き嗤ったわけですが、いまのわれわれはそれをアイヒマンただひとりにではなく、あらゆる生活の断面に指摘し、嗤わなければならない状況にいると思います。

塚本──ええ。合理性の追求のつもりでしょうが、「時短」「いまここ」などと言っている分野には必ず抑圧的な「陳腐な悪」、凡庸がありますね。建築は社会の要求をコモンセンスにせざるをえない分野ですから、建築もそういう社会と同型と見られてしまうことがあるかもしれません。

管理空間におけるコモナリティの発現

塚本──いま現在、東工大ではキャンパスのオープンスペースでの火の使用が禁止されています。BBQぐらいやりたいですよね。でも実験施設が多いので、安全性確保のためには致し方ないかなとも思いますが、それはそれで「陳腐な悪」かもしれません。でも例えば避難訓練をやるでしょ。学生を建物の外に避難させ、教員が人員確認をして訓練はそこで終わりです。でも実際に大震災が起きれば、東工大は地域の広域避難地域に指定されていますから、地域住民がどっとなだれ込んでくるはずです。そして夜がきて、腹も減る。そんなときに生火を焚いて仕出しでもできないのはまずい。学生も普段から使い慣れていれば、いざというときに役に立つと思うのです。ですから、冗談ではなくBBQをする権利について議論を始めなければと思っているところです。榑沼──私も大学で学生たちとともに、学内にインスタレーションというのか空間的作品を作っていったり、研究室の懇親会も自分たちで食事をつくっていったりの試行錯誤をしています。「公」を「共」のふるまいにつくりかえることですね。失敗も粗相も連続しますが、できる限り管理の介入なしに「共」の快楽をつくりだしたくて。学生たちともよくそうした話をします。

塚本──世間で言う「安全・安心」にも同じ問題が潜んでいます。管理する側が「あなたたちの安全を守るのが私たちの責任です」という名目で、さまざまな規制を行なってく。それを承認するうちに、われわれの自由なふるまいは巧妙に限定されてきているのです。2000年に入って急速に勢いづいている気がしませんか。これをなんとか押し戻したいと思っています。

榑沼──わかります。1995年のオウム真理教の首都テロ以降、そして2001年の9.11以降、公共空間の管理が進んだと言われますが、2012年から巧妙なふるまいの限定が加速化しているのではないですか。空間管理の方法はどんどん複雑巧妙化しているように見えるので、アレントの分析する意味での「全体主義」批判がますます重要になってきました。この薄氷の上を歩く感覚、だからこそコモナリティが発現するふるまいや場所を広げていきたいという感覚や欲望は、ますます強くなっています。

塚本──それに抵抗するためにも「洗練」は欠かせないと思うのです。美しかったり、マジョリティからこれは見事だと思われるものを創造することが必要で、単なる乱痴気騒ぎにしか見えない集合的ふるまいでは空間管理権力を呼び込むだけです。

榑沼──管理空間におけるコモナリティの発現と維持、権力との闘争というモメントはかなり方法論的な緊張を伴いますが、そこでもやはりよきプロセスを続けるための洗練と、そのためにデザイン・プロセスが内蔵する自由なふるまいは、説得力と強度を持っていますね。そのうえで、コモナリティのデザイン・プロセスにとって、「洗練」のほかにも共有可能なユニットはどのようなものがあるでしょうか。

塚本──「建築的知性」「時間の尺度」も「洗練」と関係が深いですね。それ以外で言えば、人以外の存在をどう捉えるかということも大事だと思っています。つまり「人─モノ─人」「人─自然─人」「人─歴史─人」といったように、生身の人間、いまここにある人間同士ではどうしようもできないことがあることを知って、人間同士で閉じてしまわないようなパスをどうつくるかということです。例えば、大雪が降る地方に行くと、建物の屋根は大雪に対して独特な屋根型で対応している。大雪は自然だから、分け隔てなく誰にもふりかかり、皆が共有している。だからそれを相手にしたふるまいも共有される。榑沼さんが住んでいらっしゃる公務員宿舎の、老朽化への対応、カビへの対応もそうだと思います。そのように、そこに住んでいる人たちが自分たちの環境、自然と向き合い折り合いをつけるために工夫することは非常に共有性が高いわけです。このとき、人々は互いに学びあえる、よい関係性の内側にいると認識するでしょう。それは、『コモナリティーズ』にも書きましたが、「いまここ」に限定した想像力では取り込めないもので、いまこそその限定をどうにかして外して、われわれを人間同士で閉じてしまわない関係に接続することが大事なのではないかと思っています。

榑沼──よくわかります。「人─人」だけでも「いまここ」だけでもない、「完結し得ぬもの」、それがカーンの言葉「測り得ないもの」に近いのかもしれませんね。建築にはそれが具体的・空間的・物質的に現れるのだと考えながら、お聞きしていました。

塚本──ああ、そうかもしれませんね。「完結し得ぬもの」「閉じないもの」と考えるとカーンの言葉も通りやすいですね。

建築のふるさと

- ジャン=リュック・ナンシー

『無為の共同体──

哲学を問い直す分有の思考』

(西谷修+安原伸一郎訳、以文社、2001)

そう考えていったとき私は「コモナリティ」の概念に、坂口安吾のいう「文学のふるさと」の「ふるさと」との近さを感じるのです。この「ふるさと」は一般化できない、奇妙な場所でもあります。自分の帰る場所でもない「ふるさと」。むしろ安住することを許さず、突き放すものとしての「ふるさと」。突き放すとは、自分の想像力にはなかなかはまりにくいもの、自分の完全性を補填することではない何かです。ジャン=リュック・ナンシーは『無為の共同体──哲学を問い直す分有の思考』で「全体主義」を、すべてを内側化する「内在主義」と呼ぶわけですが、この「内在主義」をとらせない、自分の完結性を拒み閉じることができない状態と、坂口安吾の「ふるさと」は近い場所にあると思っています。

塚本──なるほど、その場所とは「生まれるべき場所」のことかもしれませんね。

榑沼──そう、そこを措定しない限り文学など生まれえない。そこから安吾はさらに、文学のふるさとは批評のふるさとでも、社会のふるさとでもあるとするわけですが、それに加えてよければ、私は建築のふるさともそのようなものであると思うのです。

塚本──そうですね、それはあるときは創作における「他者性」という言葉で名指される場所でもありますが、私はそのことを含めて「コモナリティ」の考え方としているんですね。要するに、「私がこれを考えた」ではなくて、「先にこれがあるから私は考えることができた」と表明するほうが正確だろうと思うのです。建築の設計において、「私が設計しました」と書けば、それを疑う人はなかなかいないのが現状ですが、しかし現実に起こっていることを拾い上げれば、それらは先行するいろいろなことに考えさせてもらっている結果でしょう。ああいうことがあったからこう考えているのであり、その道筋を形にしたのがこの建築だと。ブルーノ・ラトゥールも書いていますが、こうした開かれから、「モノも含めた民主主義」という構想が可能なのではないかという議論にはとても興味を持っています。

『コモナリティ』に収められているいろいろな議論は、これから「モノも含めた民主主義」の考え方を強め、延ばしていく可能性があります。「ふるまい」は個人の所有物という範疇にはなく、それゆえ個人が決めているのではなく、ふるまいの蓄積にふるまわさせられているのですね。ところが面白いことに、そんなことをだれも気にしていない。そのことに希望を感じますよね。

榑沼──私は「コモナリティ」の概念を20世紀からの思想の歴史にも連携させたいので、内在主義なしに──ファシズム的全体性という選択肢なしに──「共同性」を回復しようとするジャン=リュック・ナンシーの挑戦にも接続して考えてみたいと思っています。カーンの概念である「沈黙」に関係しているかもしれませんが、ふるまいのなかにも身体的なものもあれば、海や夜に触れたり、「月を見上げる」というような、「測り得ないもの」に向き合うときのような「沈黙」のふるまいもあります。ナンシーの場合、そこに「分割」「分有」という概念をはさみ、共有しうるものを単に共有する共同体ではなく、本当の意味で共有しえないものを分かち合うことについて考えます。ナンシーにとって、そこで共有しえないけれども「分割」され「分有」されるのは「死」なのですね。さきほどの話と繋がると思いますが、個人の時間は終わりがないように暮らしているけれども、それを明確に区切っていくのが「死」であると。自分自身が死の瞬間を生きることはできないけれども、他人の死を囲み、生々しいかたちであっても「死」を分かち合うしかないのだと。そうすることでしか「死」は共有できないのです。他人の「死」を前にしたときの沈黙や悲しみのなかには、ナンシーが言うように、自分の有限性を超えたなにかがあることを知るひとつの大きなモメントも含んでいるけれども、それを知る契機は「死」の分有だけではないと思うのですね。それはアレントが言う「誕生」です。自分は有限であるけれども、自分を超えた時間が「誕生」を生む。もちろん個人は本質的に「誕生」を所有できない。ゆえにそこには完結性がない、個人に内在化できない。けれどもそれを「分割」「分有」しあう人がいる。これは、「測り得ないもの」ものに「図り得るもの」ものが直面するときの沈黙の内実なのではないかと思います。

サウダージ/コモナリティ

塚本──スケールが大きいですね。最後にそのスケールということについても触れておきます。『コモナリティーズ』は、東京の満開の桜の下で花見をすること、夏のライン川を泳いで移動すること、早朝のイスタンブールのガラタ橋で釣りをすること、そういうふるまいは、自然、社会習慣、あるいは経済など、様々な要因の相互連関に生身の身体が投じられることにより生産されると考えています。人スケールのふるまいの観察から始めて、自然、社会習慣、経済といったより大きなスケールまで感知できる構造主義的な捉え方です。それは文化人類学が、いわゆる未開の地における人々の世界を、自然、社会、信仰ががっちり組みあったナラティヴとして描いたのと似ているかもしれません。その世界では、自然のふるまい一つひとつに、神からのメッセージを読み取り、人々はふるまいを決めるので、生産は抑制され、社会も急激に変化しないわけです。これに対して近代あるいは資本主義はそういうナラティヴを解体し、事物を連関から自由にして、絶えず生産性を上げる仕組みをつくっていったことは、ラトゥールも指摘するところです。自然、社会習慣、あるいは経済といったそれぞれのカテゴリーからの説明は無矛盾に見えるから、つい納得してしまうわけですが、それらが組合わさった全体は、どこからも批判できないようなハイブリッド・モンスターになりがちです。また、相互連関をはずして自由なハイブリッドが行われようにするということは、我々の生活の全体性も失われ、断片化されるということです。社会が不可避的にふるまいを遺棄していくのであれば、逆にふるまいからはじめて相互連関に至る筋道を想像する力をたくましくしなければならないのです。私はそれを構造主義的な筋道だと思っているのです。

- レヴィ=ストロース『悲しき熱帯』

(川田順造訳、中公クラシックス、2001)

塚本──『悲しきコモナリティーズ』(笑)。

榑沼──「コモナリティってノスタルジーでしょ」と片づけようとする人は、「コモナリティ」概念の歴史的な系譜と挑戦を見ずに概念を矮小化していることに気づかないのかもしれないけれど、コモナリティーズはスケールや人工/自然を横断するふるまいの連鎖の観察と構築に向けられた、プラグマティックな概念として考えたいですし、どう生きているかの機微を問われる問題だと感じます。

塚本──ノスタルジーには物事の関係性が折り込まれているのでしょうね。建築家という個人がデザインの主体になるのではなく、そういう関係性こそがデザインの主体になるように、意識を変えて行くことが「コモナリティ」の意義なのではないかと思っています。今日はありがとうございました。

[2014年5月1日、ハウス&アトリエ・ワンにて]

塚本由晴(つかもと・よしはる)

1965年生まれ。東京工業大学大学院准教授、建築家、貝島桃代とアトリエ・ワン主宰。最近の作品=《ハウス&アトリエ・ワン》(2006)、《みやしたこうえん》(2011)、《BMW Guggenheim Lab》(2011)、《Rue Ribiere》(2011)ほか。最近の著書=『空間の響き/響きの空間』(2009)、『Behaviorology』(2010)、『WindowScape 窓のふるまい学』(2010)、『A Primer』(2013)ほか。

榑沼範久(くれぬま・のりひさ)

1968年生まれ。横浜国立大学大学院教授、思想・芸術論。建築に関する論考=「生態学的建築をめざして──建築とギブソンの生態学」(『思想』No.1045「特集=建築家の思想」、岩波書店、2011年5月)、「建築の変異体──エコロジカル・アンフラマンス(生態学的極薄)」(10+1 web site「特集=石上純也──現代・日本・建築のすがた」、LIXIL出版、2010年12月)、「知覚と生(4)──建築の生態学(1)」(『SITE ZERO/ZERO SITE』No.3「特集=ヴァナキュラー・イメージの人類学」、メディア・デザイン研究所、2010)ほか。