対談:転換期における建築家の存在、歴史家の役割

- 塚本由晴氏、中谷礼仁氏

司会──2009年の年末に、塚本由晴さんと中谷礼仁さんに「ゼロ年代の建築的状況をふりかえり、現在とこれからを考える(極私的に。)」と題して対話をしていただきました。今日はその第2回めを開催する運びになりました。特に今年は世界史的な災害を経験するなかで、塚本さんはアーキエイドの活動を通じて三陸復興プログラムを描き、中谷さんは「古凡村」の研究を通して防災学の体系をつくろうとされています。そのほか、アトリエ・ワンによる「みやしたこうえん」がオープンしたのも今年4月のことでしたし、中谷さんは2年間務めた『建築雑誌』の編集長という大役を終えられようとしています。まずは再び建築・都市を考えるための今後のヴィジョンについてお話いただきたいと思います。

「みやしたこうえん」で考えたこと

中谷礼仁──塚本さん、「みやしたこうえん」の諸々のプロセスはオフレコじゃないですよね?

- みやしたこうえん(撮影=山岸剛)

塚本由晴──大丈夫です。『建築雑誌』(Vol.126, No.1619、山岸剛撮影)でも「みやしたこうえん」の写真を掲載していただきましたね。でもホームレスの人たちが住むブルーシートの家が並んだところも含めた写真でした。作品発表の雑誌には載らない写真です。それを拝見していたので、中谷さんも関心があるに違いないと思っていました。

「みやしたこうえん」のアイディアをはじめて聞いたときは正直驚きました。ナイキ・ジャパンが、ネーミングライツの枠組みで、渋谷区の公園の改修をする。私企業と行政のコラボレーションは、これまであまり聞いたことがありませんでしたが、私は意義のある試みだと思いました。

20世紀の日本において建築家が設計した公共空間に好例があったかと考えたとき、まずは丹下健三の《広島ピースセンター》(1955)を思い浮かべます。フレームワークが人類全体の歴史に関わることであり、行政のイニシアティヴと公共の投資によって実現されました。最新の建築と戦争遺産が軸を浮き上がらせるように配置されて、記憶装置が構成されながら、垂直性ではなく水平性が強調されることで、戦後民主主義もそこに重ねられています。もうひとつは、槇文彦の《代官山ヒルサイドテラス》(1969-98)。賃貸集合住宅とショップをクラスター状に配置したもので、居住の領域に商業を介して一般の人が入り込めるようになっている。こういうのも公共空間ですよね。これは個人のイニシアティヴと投資で実現されたものです。

この2つに替わるモデルがあるかというと、これがなかなかない。あるとすれば、行政が所有、監理しているものであっても、企業や個人が投資してよくする枠組みではないかと考えていました。今回の「みやした」は、まさにそれだったわけです。 実際に始めて見ると、そう簡単ではありませんでした。渋谷区とナイキ・ジャパンという、バックグラウンドも思惑も違う両者が合意するところを探すことが一番難しかった。その過程でわれわれができることは、まったく性質のちがう二者がバランスするポイントがどのへんにあるのか、プログラム的に探りながら提案することでした。プログラム、運営、維持監理のそれぞれについての具体的な議論を通して、プロジェクトの意義やあり方が徐々に明らかになっていきました。

でも一番やっかいだったのは、両者が合意できない限り、プロジェクトも公表できなかったということです。それが反対派の批判につながるわけです。

中谷──いつぐらいから話が始まっていたのですか?

塚本──私たちのところに話がきたのは2007年7月頃ですから、ナイキ・ジャパンがスキームを練りはじめたのはもう少し前でしょうね。で、2008年に公募のプロポーザルのようなかたちになり、区が組織した第三者委員会のチェックがあってナイキ・ジャパンが選ばれました。当初は既存の更衣室やトイレを壊して新築することも考えましたが、いろんな調整をしていくうちに、建築ではなくランドスケープの計画になりました。物理的な建築をつくるという意味では後退しているわけですが、私は公園なので建築はいらないと思っていました。むしろこういう枠組みを成立させ、最終的に公園がもっと使われるようになればよいと思っていたからです。

でもそういうことよりも、こういう枠組みと、それがゆえの手続きに対する反対運動が起った。反対派のなかには、中谷さんも「建築等学会」を通じてよく知っている小川てつオ君がいました。

司会──小川さんは以前は10日ごとに家を変える居候生活をアート活動「居候ライフ」として行なっていましたね。いまは代々木公園で野宿しながらカフェを運営していらっしゃいます。そして「みやしたこうえん」の計画と、小川さんも賛同者のひとりであるホームレスの生活改善や居住権を守る「渋谷・野宿者の生存と生活をかちとる自由連合(のじれん)」や小川さんが発起された「246表現者会議」の活動が重なり、パブリックな場所を企業の目的のために利用してもいいのか、という主旨の抗議を始めた。

塚本──そういう意見はあってしかるべきでしょう。でも「246表現者会議」から届いた「宮下NIKEパークについての公開質問状」は、この機会をアーティストの表現にしているように読めたので、こちらとしてもうまく反応できませんでした。

中谷──だいぶ踏み込んで話してくれてありがとう。僕も現場に行って小川さんとは話したけど、塚本さんと話してなかったからだいぶ気持ちが晴れた。建築家の役割は、後から出てくる条件に応じて設計していくことでもあるけれど、昔は丹下健三や前川國男みたいに、前提自体をどうデザインするかという思想があったよね。昔がいいとは言わないけど、その態度は建築家として残してほしいと思う。全体のデザインがおかしい時はケツをまくる態度、あるいはいつでも拒否できる態度。村野だって前川だって丹下だって磯崎だって実際その勢いよさがあったわけです。その点アトリエ・ワンはどうだったのか。それを聞いてみたかった。で、塚本さんのまとめでは「みやしたこうえん」のケースでは依頼者─建築家─反対組織という三者の硬直状態になってしまい、「建築家」として説明する機会を逸したということなのですね。

塚本──そうですね。でも別のところで関わっている広場の計画にも反対運動があるのですが、彼らは市長に反対しているようなところがあって、図式は「みやした」より単純です。その分、私たちが出て行っても代理でしかないというところもありますが。加えて建築家が反対運動の矢面に立たないように、行政の担当者も配慮しようとする。これは途中で気がついて、そうじゃなくていいと言いました。やはり、反対運動があるというのは、行政職員としてもつらい。市民からの意見をすべて組み込むスキルなど誰も持っていないですからね。でも反対運動があって、話が次第にかみ合っていくこともあると思います。むしろ案が叩かれてよくなることもあるかもしれない。当然市民が求めないのならば、やらないという選択肢も排除しないというのが前提です。「みやしたこうえん」の場合、枠組みが新しいだけに、構造が複雑で、物事の進め方はどうしてもギクシャクしてしまった。

中谷──その点も今日確認したかったことです。素直に言えば、塚本さんの態度がうまく伝わってこなかった。苦しそうだなと思っていた。建築プロジェクトである以上、ナイキや区が背後にいようとも、プロジェクトをリプレゼンテーションするのは建築家になってしまう。公共は意見を集約するが、方向性のトリガーを引くのがプレゼンテーションであり、建築家なのだから。たとえ徹底討論して折れてもいいわけです。でも、徹底討論して折れたことが記録に残れば、それが建築家のひとつの役割として意味を持つだろうと僕は思った。それがでてきてほしかった。

塚本──それができればよかったとは思う。でも空間の説明の前に、プロジェクトの説明がないと、聞く耳をもってもらえないというのが実感です。プロジェクトというのは、建築による社会に対する投企ですから、「建築するぞ!」ということで、社会のある側面、部分、動きといったものに光を当てるわけですよね。その企てを投げる主体は、事業主、建て主、持ち主、ときには完成後の管理者まで含めて、ひとつではないということも忘れてはならない。建築家が本当にプロジェクトをリプリゼンテーションできるのかどうか。逆に同じ意味で、その役を押し付けられ、建築家が割りを食うこともあるかもしれない。それぐらい建築家の位置も相対的ではないかと思うのです。そう考えると、守秘義務契約というものがありますが、あれはこうしたプロジェクトの主体の多様さを、とりあえずひとつにまとめるものとしてあるのかなと思います。そうすると、さまざまな場面での判断も、われわれだけでは下せない。プロジェクトの主体集団として、一枚岩的に動かなければならなくなるわけです。でもそういう小集団は、そこで自足してしまう危険性もはらんでいる。それでも批判を浴びてもぶれない長期的な視点に立って、ケツをまくるのではなく社会的な構築に向かっていくことが、建築的にこのプロジェクトに関わる条件なのではないかと思っていました。

中谷──企業コンプライアンスにおける設計者としての立場はなじむが、一方で建築家の存在理由とはなじまないこともある。これは認識しておきたいところですね。この状況での守秘義務っていやな言葉です。苦しいですね。

排除か包摂か

塚本──旧宮下公園には30人ほどのホームレスの人たちが住んでいました。その人たちにまずは動いてもらわないと工事ができなかったので、公園課の人たちが一人ひとりに説明して回りました。意外なことに、ホームレス状態で公園に居る人の面倒は、福祉課とかではなくて公園課の役割のようです。だからそこに住んでいるホームレスの人たちのことをよくわかっていました。結果的にはほとんどの人に公園の敷地の下の部分、駐車場と緑道の間のスキマみたいなところに移ってもらった。上のほうが広々しているので、下はちょっと申し訳ないところですが、ほかに手はない感じでした。山岸さんの写真は、私には「みやしたこうえん」は排除なのか包摂なのかという問いかけのように映りました。今回のプロジェクトを排除だと言うのは、現実的ではないと思っています。かたちは悪いけれど、包摂だと言うほうが現実的だと思う。

中谷──逆に反対派の人たちは、ホームレスの人にどんな土地を与えたらいいと考えるのかな。それを聞きたいですね。

塚本──それは反対派でなくても、誰も答えられない。

中谷──基本的には、生存権と定住権を同一視してはいけないと思います。都市における無法な私有は僕個人としても納得いかないものがある。でも彼らがいることは仕方ないし、認めます。僕の育った場所は山谷に近かったから、子どもの頃から彼らと隣り合わせだった。公園でお互いに仕方ないと思いつつ、互いに遠慮しながら空間を共有していました。一方そのホームレスの方にだって公園で生活していることの後ろめたさはあるし、子ども心にその気持ちはわかるわけですよ。だから少年によるホームレス狩りには無性に腹が立つし、同時にホームレスが公園で定住の権利を声高々に叫んだらしらけるね。彼らになんとかやりくりしてもらいながら、彼らの仮住まいを私が許容する関係を継続的に保つしかない。

塚本──この問題は、「公」と「私」以外の枠組みが出てこない限りは解決しないように思われます。昔のキリスト教社会では、修道院や教会に一泊だけできる場所が開放されていて、貧しい人たちはそこに行って一食分もらい、転々と生活をしていたと、何かで読んだことがあります。当時のそういう人たちは、行政と市民を分けてしまう現在の二分法のなかでは居場所がない人たちになってしまう。それから「生存権」なのか「市民権」なのかという問題。これを混ぜこぜにすることには違和感がありました。結果はどうでしょう。ホームレスの人たちはいまもそこに居ますし、開園時間内なら公園で歌を歌っても、絵を描いてもいいようになっています。本当は24時間開放されればいいのですが、管理上の不安でいまはそれができないということです。

中谷──アジールとして機能した日本中世までの「公界(くがい)」は空間管理が進む江戸時代に「苦界」に変質し、明治以降消滅し、代わりに「公園」ができる。でも公園は公界ではありませんね。だけど、アジールはいつだって、永遠に必要でしょう。僕もそこに逃げ込む可能性がないとは言えないし(笑)。今回の大震災もそう考えるきっかけになりましたが、公と私だけしかない空間概念では収容しきれない問題が増えているのは事実です。歴史家は何をすればいいのかまだよくわからないけれど、そのあたりを今後展開していかなければならないでしょうね。いますぐ手を動かせる人は、範疇というか公と私の間を動かすべきだと思う。

空間における民主主義と疑似代表制

塚本──「公」の考え方も変わっていくのかなと思っています。20世紀後半の日本では、行政=公のような理解が広く共有されていたのではないでしょうか。でもそういうふうに、そもそも公はアイデンティティ化できるのだろうか。公というのはつねにディスカッションや、社会構築の場として立ち現われるものだと思う。たとえば、アーキエイドとして牡鹿半島で活動をしていくなかで見えてきたことは、行政や土木コンサルの人は専門家であり、技術をお金と一緒に現場へ降ろしてくる人たちだということ。いままではそういう人たちと実際にそれを受け取る側の住民との間に縦の関係があって、上から降りてきては受け止めて、違和感があると文句を言って、文句を言われた側は「この人たちは知識がないから文句を言っているんだ。じゃあ教えてあげます。そうすればあなたたちも理解できますよ」と言う。大阪大学准教授の平川秀幸さんはこれを欠乏図式だと言っています。平川さんは科学技術社会論を専門とされ、専門家や技術者といった予算執行する立場にある人のことを「統治者」と言い、それに対して受け手の人を「当事者」と言っている。半年ほど前の『談』という雑誌に掲載されていた平川さんの「科学における『公共性』をいかにしてつくり出すか」という論考にあった言葉です。彼が言うのは、統治者と当事者の間で本当にこの技術を使うことに意味があるのかとか、これを使ったら今後どうなるのかとか、最初から話し合うことから始めるべきだと。それは、命に関わる話、たとえばSE細胞の話とか、遺伝子操作の話とか、生命科学の分野では非常にシリアスに議論されているけれど、建築の話はさほど生き死には関わることではないので、あまり本気で考えられてこなかったわけです。しかし、東日本大震災の津波の被害はまさに生死の問題になっていて、あの堤防、あの住宅群はなんだったんだ、となる。「この技術を使えば安心ですよ」と言ったその「安心」は本当に信じられるものなのかということを、最初から議論する場が必要となる。その場こそが公共であると言ったほうがいいのではないかと思う。

「公」と「民」をアイデンティティのように考えてしまう図式に問題があって、公は関係性だと捉え直したほうが事態に対してフレキシブルになれるのではと思います。そうしないと、先進国が同時に抱えている民主主義の危機のような問題を考えていけないような気がする。本当はいろんな立場にある人の意見を聞く機会がたくさんあるにもかかわらず、聞かずに済ましている民主主義とは何だと。面倒くさくて時間がかかる、複雑すぎる社会になっているのかもしれないけれど、20世紀と違う社会をつくるにはまずは考えなければいけないことじゃないかなと思う。

中谷──昔、塚本さんがアンリ・ルフェーヴルの研究をしていたことと関係ありそうですね。

塚本──この話は、ルフェーヴルの言葉でいうと「実践」に近い。いろんな人が「公」でも「私」でもない第三の場所をいろんな言葉で名指そうとして苦労しているんだなというのが最近わかってきた。

中谷──ルフェーヴルも、あんな分厚い本を書きながら成功しているとは言えないですよね。同じ障壁にわれわれも直面している。その場合に、僕は公に、過度な理想状態を与えないほうがいいのではないかと思う。坂口安吾も言うように、科学とは限界の発見ですよ。民主主義にしたって、限界設定を持っておかないと、それが拡大化されてしまう。ルフェーヴルの空間の実践は、その拡大化に失敗しているようにも感じます。いや失敗してよかった。アメリカ的「民主主義」にならなかった。むしろ、いまの民主主義は代表制や代理制によって選抜されているわけで、議事(発話し、書き、記録すること)の公共性が確保されているなかで行なわれている仕組みであると、そんなものであると、みんながもっとクールになって捉えていればいいと思う。この公共性は疑似である。しかし疑似でもできることはある。では、できないことは何かと考えることが、大切なんじゃないかしら。

たとえば、ここで「古凡村」の話をさせてもらおうと思うのですが。古凡村は、今日会場に来てくれているランドスケープアーキテクトの石川初さんの命名で、石川さんと建築家の福島加津也さんなどと私の研究室で研究しているテーマです。古凡村は、〈持続的環境・建築群継承地区〉と称し、「特有の環境条件とそこに存在する建造物群と共同体との間に、動的平衡性が古くから持続し、現在においても有効に敬承されている地区」を指します。日本には、すでに伝統的な集落の景観を評価する方法として「伝統的建造物保存地区」(伝建地区)があり、昔からの建造物が残り、伝統的な風致が残っているところを、公的な支援を受けながらみんなで保存していきましょうという動きがありました。

しかし、東北にはあまりいい例がなくて、これから探そうと思っていたときに東日本大震災が起こった。研究に際し、早稲田大学の環境工学の長谷見雄二先生からは「伝統的建築を探すほかに、壊れない村を探してくれ」と言われました。津波が起こってしまったら、ある意味これは通常の建築史家としての問題ではないと僕は思っています。建築史の基本のひとつは定常性をどう見極めるかにあります。これがないと非常時にはあたふたするだけです。だからこともあろうに、今回の震災での与件からまず「原発」と「津波」を外した研究をしようと思った。そういうことは近代科学者、計画者の宿題としてまかせておこう。ただ、昔から地震の被害を何度も受けてきたのに、千年も続いている村があったら、どういうメカニズムによって成立しているのかを研究しようと思った。そこには伝建地区みたいに昔の建物だけが残っているのではなく、大規模量販店があってもいいわけです。コンバージョンしながら村が続いている。そこの村民に「あなたの村は千年続いていますよ」と言ってもみんな知らない。そんな無意識な状態の、伝統も何もないと思っているのに伝統があるような村に行ってみて、共同体とかれらがつくるかたちの問題を聞いているんです。

しかし、これが一筋縄ではいかない。地方の組織は、公共性を歴史的なもの、一過的なものとしか考えている可能性が捨てきれないからです。二次的で疑似的なものであると。たとえば、行政に対して村から人を出すときは「あいつ」を出そうとなる。でもそれは村のなかで一番偉い人ではなく、行政に向いているという意味で選ばれた人なのです。そして、それ以外の行政に向いていない人が、行政から降りてきたお金をどう配分するかというときになると出てくる。

塚本──生徒会長みたいな?(笑)

中谷──そう(笑)。でも、クラスは生徒会長や学級委員で動いているわけではない。ガキ大将がいるわけです。彼は、公共性の代表制には出てこない。代表制というものは、みんなが選挙して一番問題がないだろうと、いわゆる非人格化された「人間」として登場した何者かに担保されている。

「古凡村」にみる、時間と空間の尺度の違い

中谷──阪神淡路大震災のときに、ある大学教授が「伝統和風という文化をとるか、現代社会の要求に応じた安全をとるか」という発言をされました。当時、そういう言い方はないだろうと思って聞いていましたが、東日本大震災で計らずとも認められたのは、防災も安全も文化でしかありえないということでした。ハードもひとつの方法ではあるけれど、いかに人間を生き長らえさせるのかが最終的な問題だとすれば、道をデザインすること、ヒューマン・リレーションをデザインすること、そうしたすべてをいろんなファクターが絡み合ってできた文化的な組織体として考えないと問題は解けない。これは「古凡村」研究の前提にある考え方でもあります。ある河川の流域に調査に行き、村の合併によって村長じゃなくなった旧村長の話を聞いたのですが、彼は村長時代の彼の長い人生で、その川に対して2つの境界概念を持っていたと言うのです。ひとつは、村とはこの川に囲まれた領域を指していて、極端に言えば自分たちの村がすべてであり、それ以外がどうなってもかまわないという考え方。洪水になると川の向こう側の田んぼの堰が崩れたら自分の村が助かるから、こちらにはどんどん土嚢を積んでいって、向こうが壊れると歓声を上げて喜んだと言うのです。村同士は敵対していてもかまわなかった。本当かどうかわからないけれども、インドネシアの村々で夜中によく戦闘し合っているところがあると聞いたことがありますが、そういう敵対する共同体の存在は想像しうる。ところが村長になって、100kmくらいの川の流域をどう統治しようかという考えに移行してしまうと、別の問題がかぶさってくる。彼は全く別の立場から「全体」を考えなければいけない。しかし、そのことによって昔の村境意識が消えたかというとそうではない。これまでに旧村合併はいっぱいあったけれど、旧村の境は未だに残っているわけです。実は「全体」概念のほうが時代に合わせて予想以上のスピードで変わっていくのだけれど、たとえば旧村の境は地区としていまだに残っている。その地区の風習とその地区がおかれた地形環境とは深く関連している。山の表と裏では隣接しているのに考え方、防御の仕方は全く異なる。「古凡村」研究をしていると、そういう面白い意識が表面化してくるのです。

塚本──つまり時間の尺度が違うわけでしょ。100kmの川を統治しようとしている考え方がもつ時間尺度と、旧村が内在的にもっているマネジメントの尺度にはズレがある。歴史家の役割はその振幅のなかにあるはずですが、時間尺度があまりにも固定的だなと思うことがありますよね。尺度をこうとればこうだし、ああとればああなるよと例を示してあげると、固定的な歴史観がゆらいでくるのではないでしょうか。

中谷──それを単なる相対主義にしない、つまり「どれもあり」みたいな野放図な状態にしないためにはどうしたらいいのか。ひとつは、昔から言われているコミュニティ・アーキテクトの新しい使われ方というのがあるだろうと思っています。それはさっきの地区内で活動するアーキテクトと考えたらその役割は明瞭です。旧村地区のことだけを考えてくれと雇われたアーキテクトと、隣のこの村で同様の目的で雇われたアーキテクト、彼らのプロジェクトが万一ぶつかったときに何が起こるのかを考えると、そこに思いもつかない公共性が現われる余地があるかもしれない。つまり大事なのは、行政から想定外の公共は立ち上がらないということです。

塚本──実際、いわゆる公共の仕事の発注者はどれも行政だけれど、旧村の歴史的に条件づけられた人間の関係からはじまる仕組みにならないと、具体的な話はなかなかできないですよね。その条件とはつまり、行政がもっている時間尺度と違う時間を生きてきたもの。行政はつねに後から来ている。行政はつねに最近のものだということ。

いま、うちの研究室で「ものづくりまちづくり」という研究をしています。博士課程の学生に器などが好きな人がいて。日本を旅行するときに楽しいと思うのは、ものづくりで栄えた町には特別な産業があって、それによって住むことと生産と風土保存が有機的に一体化して成立している状況があることです。いまはそうした有機的な関係を食いつぶしていてとても残念なんだけど。考えてみれば、近代の都市計画ではそれらをうまく扱えなかったんだと思う。たとえば陶器づくりの町も近代都市計画の影響から職と住はできるだけ分離して、特に煙がでるような釜をもった作業場は、ばい煙を理由に郊外に出されていく。ところが近代化が始まって以降、運悪く民藝ブームが起こって一時期生産需要が増え、それに合わせて技術が近代化されていき、郊外の工場が大規模化するとか、職住の分離が進んで固定化していったわけです。本当は、生産量も民藝ブームのときほど必要ではないのに、一度拡げたものは戻せないことを理由に、そのポジティヴさを失ってしまっているんでしょうね。いまでこそ、釜は陶器を生産しながらばい煙の処理もできてしまうから、生産の場所をもう一度町のなかに戻せる時代になりましたが、町をつくるとか建物をつくるとかいったことはもっと長い尺度で考えなければならないのに、ここでも短期的な反応しかできなかったのです。20世紀は、ものごとがいろいろな時間尺度によって構成されていることへの関心が掘り起こせずに、とにかく運動についていくばかりだったんだと思う。われわれには、もうそういう失敗はしないぞという知恵がついていなければならない。実際の現在の生活がいろいろな時間尺度によって成り立っていることをもっと自覚したいですね。

中谷──そう。時間と空間、両方ともね。

古凡村の地理的条件と自律性

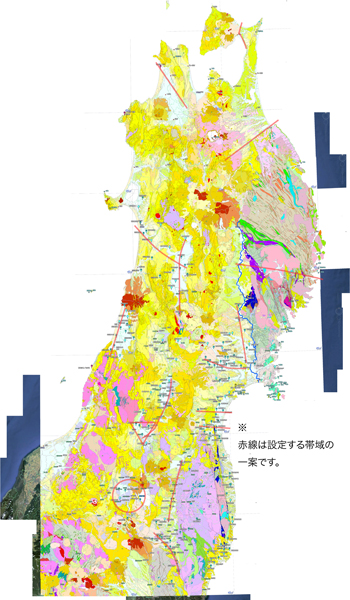

中谷──僕は自分に歴史の後衛性を任じているから前衛であることには直接の関心はないのですが、そのこととも関係があるのでしょう、震災が起きてから古凡村の研究の方法論を確立するまでに半年間かけました。考えては壊し考えては壊しを繰り返して見つけたのは、昔の文献に残る地名を拾い、現在も残る場所を片っ端から行くという方法でした。最初は『日本書紀』(720)から地名を拾おうと探してみたのですが、調べてもらったら東北に10個くらいしかなかった。それでは少なすぎる。そのあと別の学生が、平安時代にいわゆる国家が安定したときにまとめられた辞典であり地誌資料である『和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』(931- 938)はどうかと言ってきた。おお、と思ってそれを調べてもらったら、そこに東北の村が240個あった。そのなかで現在の場所が特定できたのは140個。歴史家は死ぬまでに研究成果をまとめられるのかという視点でプロジェクトを考えるから、140も実は多いなと思うんだけれど(笑)、これをもう少し取捨選択すれば十分遂行できる数になるだろうと思った。『和名類聚抄』をベースにして、昔のさまざまな学者さんがこの地名はここだと同定してくれている各地名をGoogleマップにプロットして、試みにシームレス地質図をすっと挿入してみたら、驚くべきことに9割の古凡村が農作物を生産するための沖積層などの比較的新しい地質とそれより古い地盤の堅固な他の層の境に分布していた。考えてみれば、われわれの日本の村のイメージは、前方に田んぼがあって、後方に山がある。その間に民家が建っている。あの風景は地形環境的には理由があったんですね。凡庸さというのはすごいことです。

- 『和名類聚抄』に記載された約1000年前より存在していた村のプロット。地質図との濃厚な関係に注意(シームレス地質図参照)。

- 震災のかげで見過ごされている日常的震災風景(鳴瀬川流域)(撮影=中谷礼仁)

塚本──いまでも外国から帰ってきて成田からの電車で千葉なんかを通ると谷津が開けて見えるんだけど、低いところに田んぼがあって、そこに迫ってくる南向き斜面に民家が建っていますよね。出雲の斐川(ひかわ)平野や富山の砺波(となみ)平野は民家が散らばって点在する散居村で有名ですね。とはいえそれらはどちらかといえば特殊なもので、やっぱり日本の村の基本的な型は山なんですよ。

中谷──千葉は面白いですよ。例えば、南側は上総、北側は下総というでしょ。あれって古代に船で千葉に行ったときに一番辿り着きやすい場所が上総。つまり古代の海路空間の概念が残っている。このことを聞いた時は気持ちよかった。

塚本──最近は宮本常一の本や活動ばかり読んでいますよ。宮本常一が書き残しているのは、古凡村に残るような生活の仕組みそのものです。それを読むと、建築家としては建築の仕組みを同時に考えたくなるのですが、歴史家の立場からすると、フィジカルな建築は部分でいいという感じですか?

中谷──それはシームレスにつながるのではないかと思います。旧村というのは、地形的にも組織的にもまとまりやすい特性を持っています。それは少なくとも、何十人以上の組織体じゃないですか。いままで建築家が相手にするのはひとりの施主か、あるいは公共という擬似代表制の組織だった。でも、たとえば具体的に60人の相手がいるとすれば全員の顔が見える環境で話してものをつくっていくことはできると思います。

塚本──それは幸せですね。最近、自律性という言葉をまったく意味を違えて使おうと思っているのです。たとえば、古凡村が1000年も保たれていることこそが自律性なのだろうと。村人は行政にとやかく言われるまでもなく村を長らえさせるやり方を心得ていて、判断できる。そういうなかで建築が重要な役割を果たしていると。自律性という言葉をそのように使えば、「建築は建築である」という20世紀的な自律性とはちがう意味で、もう一度自律性を問題にできるのではないかと思いました。

中谷──それはおっしゃるとおり。計画者とは、組織に当てはまるようなシステムを計画する者のことだとすれば、建築家は、それではどうしてもはみ出てしまうような部分を、何も言わずにすっと補完するような、人間の生活するうえでの所作と地続きの職業であってほしいと思います。そういう人がいないと、非人間的な建築活動など認められたものじゃない。

それと関係して、僕は行政が主催するワークショップは大変重要であることを認めた上で、ワークショップに参加する市民は言葉を発せられる人であるという限界性をまとっていることを念頭に入れるべきだと思います。そもそも近代的政治が嫌いな人や、言葉を発せられない人はマイノリティとなります。公共性を、言葉を発することができてお互いにディスカッションできる人によって形成されるものと限定してしまうと、マイノリティをマイノリティとして救う、もしくは抑圧するということを前提にすることになってしまう。でも、人間はそんな人ばかりじゃない。近代の地方における二重性の存在理由はそこにある。話せる奴が話してこい、でもその結果を直接村に持ってきてはいけない。それをどう降ろすかが村の論理になっているわけです。そしてマイノリティといわざるをえない人も健常な村民として組織されていることが重要で、インフォーマルな論理が人間を救っているのです。これはよい意味でも悪い意味でもです。建築家は一介の人間としてそれをわかってほしい。そういうことは法律に沿う行政や計画家ではなく、冒頭で話に上がったケツをまくれる単独的建築家にしかできないのです。

塚本──僕もいままでにいくつかのワークショップを経験してきて、ある日、ここにこそ美学が必要だと思った。美意識や美学というのは、なんだかよくわからないけれどこれはいい、こうなっているのはいい、うまく言えないけれどいいというもので、それはいろんなファクターがうまくバランスした状態のことを言っているのです。ほとんどの人にとってそれは経験上いいと言えるが、なぜかについては言えない。ワークショップを通して、建築は美学に関わっている、美学の機能は絶大だなと思った。そのときに、どういうふうにしてその意識を掬い取ればいいのか、最近考え始めています。

中谷──なるほど、それは難しいですことですよね。

「地中海主義」と「山水主義」

塚本──ところで、前回、2年前の対話では、地中海主義について話しましたよね。全体性をどう取り戻すのかとか、地中海の持っている全体性は侮れないという話。それ以来、ずっと考えていて、最近思いついたのが「山水」なんです。中谷──へ?

塚本──「地中海主義」に対抗できるのは「山水主義」なんじゃないかと。世界的に見ても、最強のアプリケーションは地中海的なるものでしょ。たとえばさ、いまワインを飲んでいて、そこにチーズと生ハムが出てきたらそんな気分になるじゃないですか。夏の屋上のテラスだったらそれこそそんな気分になるじゃないですか。それほど地中海的な全体性はいろんなプロダクトにアプリケーションとしてうまく落とし込まれている。だから日本人でも地中海気分を満喫できちゃうわけですよ。でも、逆を考えると大変。イタリア人が日本的アプリケーションをローマでやるとなったらどうなるのか。日本のアプリケーションはそう簡単じゃない。 なぜそう思ったかというと、上海から1時間くらいのところにある安城(西湖)に行ったんです。文人画が生まれたところでもあって、風景がすごくきれい。自分が中国の風景を見てこんなにいいと思うことにびっくりしたくらいに。水が一面に広がっていて、突堤の両側に木が植わっていて、100─150m先にもあって、また向こう岸にも木が並んでいる。さらにその奥に山がある。風景に階層性があって、水からあがってくる湿気が最高のグラデーションをつくっている。それを見て、地中海は太陽と青空だけど、山水は湿気と光だと感じて。これだ!と思って注目しているんです。

- 西湖(撮影=塚本由晴)

中谷──それに関連するかわからないけど、昔、藤森照信さんと霊魂の漂っている辺りの高さを考えたことがあるんです。霊魂ってどこら辺にいるんだと(笑)。エジプトでいう太陽神は絶対的に高いところにあるけれど、日本人は基本的に肩のちょっと上でしょ。これは大学の建築史の授業でも学生に確認しているから正確です。だいたい2mから5mですよ。地上50cmには霊はいないのね。たとえば自分のおばちゃんが見守っていると思ったら、そこらへんだと思いませんか。なんでそうなのかということを話していたの。いまの話を聞いて、ああ、ミストの高さと似ているのではないかと思った。

塚本──俺もそう思う。日本人にとっての全体性はさ、湿気なんだよ。

中谷──もののけ姫の木霊も同じような高さでしょ。だから、地方に行くとさ、墓は家の裏山で、家の屋根よりちょっと上にあるんですよ。

- ある古凡村の微高地にもうけられた墓地(鳴瀬川流域)(撮影=中谷礼仁)

塚本──中国という新しい建築のユーザーとどんな仕事ができるのか、まだよくわからない。日本的な感覚で行って失敗し、大きいことはいいことだという紋切り型の中国理解で行ってまた失敗して、どうしたらいいのか悩んでいた。そんなときに「山水だ」とハッとした。いまの高度経済成長を体現する都市部の風景は、ある種山水的なものの否定の上に成り立っているところがあるから、日本から山水主義が出て来たとなったら、面白いのではないかと(笑)。

中国にとって日本は質屋みたいですよね。中国では政治体制が変わると前の物を壊すでしょ。冗談みたいな話ですが、中国の古建築でいちばんいい状態で残っているのは、奈良にあるのだとか(笑)。奈良に様式を貸してある。これと同じ図式ではないかと。

石川初──そうか、日本は中国のアーカイヴなんですね。

中谷──日本には怖いくらいあらゆる様式が生き残っているわけですよね。まだ高床式はあるし、数寄屋はあるし、民家はあるし、土間はあるし、すばらしい現代建築もあるし、それぞれの異なる時間尺のなかで全部が生き残っている。確かにアーカイヴ。

塚本──利用しない手はないですよ。山水主義の続きを言うと、最近、川端康成を読んだんです。川端康成は、浦上玉堂の山水画の掛け軸を借金して買ったことでも知られています。自分は日本の美意識を維持する人間になるんだと考えて。それで本を読んでみたら、小説世界の湿度の高さに驚きました。私がまず読んでみたのは『古都』。そして『山の音』『伊豆の踊子』。『伊豆の踊子』なんてすごい湿気ですよ。基本はロミオとジュリエット的に、思い悩む一高の学生と旅芸人の踊り子という身分の違う2人が出会い、旅の道中で仲良くなっていくという物語だけど、その伊豆の山中で描かれている滝や霧の風景は湿潤そのものです。映画では山口百恵が湯船から三浦友和に手を振って、「まだあいつ子どもなんだな!」なんて言うシーンがあるんですけど、そのシーンは山口百恵が演じている以前にすごくて、お湯や湯気、湿気などが社会的な差異を溶解させていくわけです。水気がもっている統合力が徹底的に描かれていて、ものすごく面白い。川端康成を読んでいて面白いと感じるのはだいたい3つのことで、ひとつは家のなかの音、2つめは家の外の音で、庭木や花の揺れたりする音、裏山の鳶の鳴き声などの自然物の音の描写、3つめが家のなかにいる余人たちの声。現代の核家族の枠組みからははみ出てしまった、結婚したんだけど旦那が薬の売人で逃げて帰ってきて、赤ん坊を連れて住んでいる娘とか。『古都』では、北山杉を育てる職人夫婦の双子の姉が捨て子だったり、その姉が祇園祭で妹にばったり会ったり。そういう、家から外へ踏み出す者の感受性、それから、余計なことがこっちに一歩踏み込んで来た感じ、その両方が描かれているんですね。川端康成の描いている世界はいまはどんどんなくなっているんじゃないかと思いつつ、現代の住宅を考えるうえでも示唆に富んでいるんです。

中谷──さっきのインフォーマルな話とつながるよね。小さい頃、僕の家にも「余人」の方が3人くらいいました(笑)。

塚本──あなたの家は面白い家だったから(笑)。

福島加津也──ルイス・カーンの事務所にもそういう人がひとりいたらしいですよ。給料払ってないんだけど、なんだかいろいろ口出ししてくるし、スタッフはその人の言うことを聞かなければならないと聞きました。

中谷──世の中フォーマルなことだけでは動かないという当たり前のことを、この1年如実に思い知りましたね。

経済と「山水主義」

中谷──いま聞いていて、「山水主義」が魅力的に思えるのは、経済に乗りそうにないところですね(笑)。石川──基本的に引退芸術。リタイアメント・アートというか。その危険を感じますよね。

中谷──日本が海外に日本的なものを売る場合、当然ながら海外からの有用性に基づいてきたわけですよね。たとえば、アーネスト・フェノロサによって、日本はいかにして芸術を売ることができるのかという講演が行なわれ(1882)、その記録が『美術真説』という本に残されている。つまり美術貿易論です。日本の建築家も明治の頃から日本を商品として何かと海外に売ろうとしてきました。そうした流れのなかで面白いのは、丹下健三の頃のように経済が一番強いときには、芸術におけるローカルな美的価値は経済と統合された。日本的なものが最先端なものであった。それゆえにその差異は一瞬消去してもいい、となった。まさしく「人類の進歩と調和」が日本で発明されたのですよ。黄金時代ですね。「世界の中心」です。

塚本──ところがね、最近メタボリズム展のカタログを見ていてハッと思ったんだけど、世界デザイン会議用につくった『METABOLISM/1960』にあるパースはほとんどみんな筆で描いてるんですよね。菊竹さんの「海上都市」とか、黒川さんの「農村都市」とか。丹下さんの「大東亜建設記念営造計画」、あれは筆じゃないかもしれないけどもミストですよ。あの当時、なぜ筆で書いていたのかという理由のひとつは、彼らは自分たちが置かれている状況がよくわからなかったからだと思うんです。「俺たち何をやっているのかな」「なんだかすごい変なこと言い始めちゃったな」「大丈夫か俺たち」と。そんな思いがありつつメタボリズムの活動をしていたので、どこかで落ち着きたかったと思うんですよね。それで、筆を取り出して筆で描いたらしっくりきたと、あれをかっちりカリカリと烏口で描いたら、マシニズムになってイメージが違ってしまう。川添登さんの考え方はマシニズムではなく大地主義ですよね。大地をもう一度取り戻すんだと。

中谷──ああ、なるほどね。そういう見方もあるのか。面白いねー。伊藤ていじも関係していますしね。その気持ちはよくわかります。

塚本──混乱期に一気に出てくるときは、言葉で説明できずに美意識に頼るところがあって、山水画的な雰囲気が呼び戻された可能性は十分あるんじゃないかと。

中谷──そうね、だからその山水は海外に売るための狩野派に限らないんだよね。あ、さっきの『美術真説』の話だけど、フェノロサは狩野派は海外に売れるけど、文人画は売れないと評価が低かったわけです。

塚本──時間をかけていない感じだからでしょうね(笑)。時間がかかっていないとオイルペインティングに対抗できない。

石川──植生でいえば、乾燥しているところに水をまいて植物を生やすというのが、地中海主義の原理ですよね。最近読んだ報告書に、アメリカのアリゾナ州のフェニックスやスコッツデールでは、高級住宅街ほど植生が豊かであるとありました。基本的にアリゾナは砂漠だから、水をまいている場所ほどよく育つ。高級住宅街には植物がいっぱい生えているから、局所的に気候も緩和されて環境もいいのですが、お金のない人ほど砂漠に近いところに住んでいて、Google Earthでもわかるくらいです。逆に日本は放っておくと森林化します。そう考えると、枯山水の庭などは手間がかかって、維持するためには、精神力と統率力が必要となる。地中海主義と山水主義のまったく逆な性格を表わしていますよね。

塚本──木が生えていないというのはすごいことですよね。伊勢神宮もそうだけど、大きい丸石が敷いてあるところに建っている。熊野古道を歩いていくと、突然河原に出たりしますが、熊野川には人の頭くらいもある大きい丸石がゴロゴロ転がっています。そして幅が60─70mはあろう川は大きく蛇行して流れ、カーブする場所の瀬は野球場ほどの広さがある。河原の草も生えない乾燥した場所は、特別な場所になっていくんだよね。

- 熊野古道(撮影=塚本由晴)

中谷──吉野川も同じで、吉野神宮は中州の真ん中に建っていたのですが、あんまり流されるものだから、明治時代に山の上に移転したのです。出雲大社も行くとわかりますが、山と山の交点に建っているのです。必ず流されたり倒れたりするようにできている。神聖なところは一度タブラ・ラサになることがプログラムされていて、経済活動ともうまく調節されているようです。どうも湿ったミスティックな経済があったようですね。

塚本──倒れたものが立ち上がる、そのときのパフォーマンスが大事なわけですね。

中谷──さっきの湿気性の問題で興味深いことがありました。世界の環境には、そのままにすると干涸びていくところと、そのままにすると腐っていくところがあります。地中海は大きく言えば干涸びていくところで、その対概念としての山水性と考えるとよくわかる。それが経済にのらないというのがすごい重要なのです。なぜかというと、丹下健三の話をしたこととつながるのですが、ナショナリズムとグローバリズムはつねに対抗しながら時代を進み、60年代末期から70年代に一瞬だけ重なって、その結果日本がインターナショナルな存在になってしまった。それがバブルくらいまでつづき、以降また対抗関係、差異の経済関係が進んでいるわけです。そこで再び「日本的美術とは何か」という明治的、フェノロサ的な論議が生まれて、そこから村上隆が「日本的美術をどう売るか」という問題を理論化したり、国家がアニメやオタクを売ったりしていく。でもいま考えていて、山水だけはそういうふうに簡単には売れないと思った。なぜなら決定的に乾いていないから。乾き物ではなければ流通できませんからね。霧の彫刻の中谷芙二子は偉かったんだね。

系譜を捉えて建築を設計する

塚本──もうひとつ、最近系譜についてよく考えていています。ものを設計するときには、系譜を考えたほうがいいのではと思って、あえて自ら「○○の系譜で仕事をしているんだ」と意識するようにしています。たとえば間口が狭くて、「ここに家をつくるの?」というくらい小さな住宅の設計の仕事がくるとしたら、町家をつくることにしようと考えます。ここでは東京における町家という系譜の新世代をつくればいいのであって、わけのわからないものをつくる必要はありません。町家は関西で展開した洗練された形式だけれども、ついに東京でも300年遅れで町家がつくられ始めると、僕らは小さいものはすべて町屋の新世代としてつくっています。すでに自分で考えられる以上のことを町家という様式が考えてきてくれているわけで、系譜を選んだ瞬間に昔の人たちが考えたことをすべて遺産相続できる。そういうふうに考えています。

中谷──そういうことをなんで建築家の人たちは考えないんですか? 塚本さんと話すと建築家っぽくなくてつまらない(笑)。

塚本──20世紀が系譜をよくないものにしてきたんじゃないかな。系譜を否定してゼロから始めなさいと、そういうオリジナリティ神話があって、かなりそれに拘束されて生きてきたのでしょうね。系譜があると、定見ができる。それを違反することの意味が位置づけられる。

中谷──それはわかる。

塚本──系譜を考えることによって、定見がもたらされる。定見は必ず個人を越えているからいいですよね。もっと拡大して言うと、公と私をぱっと分けてそこで建築を考えていくのではなく、公と私の中間でシェアされている部分にも系譜を活かせるようにも思います。

中谷──日本でいう「巷」ですね。町家の発生とも関係あるのですが、町家は「巷所(こうじょ)」というところから始まりました。京都の条坊制のなかで貴族の屋敷を囲む下水溝があるでしょ、そこだけ「土地登記」されていなかったために、たった1m幅のそこを起点としてモノを売る店が張りついたんです。

塚本──ペット建築ですね(笑)。

中谷──そう(笑)。これはさっきのホームレスの話と同じなんです。社会化されていない空間は、探すと必ずあった。巷所なんて要は側溝みたいなものだけど、道に対しては一番いい場所が空いているから、商売人が入って店が始まる。それでその後が面白くて、貴族が没落すると、巷所の約1mの奥行きで店を構えていた人が、奥に土地を買うようになるわけ。浸食し始めるんですね。正方形だから、場所によって店の奥行きの深さが変わってくるんですね。対角線の隅にある店は必然的に奥行きがない。真ん中の店は奥行きがありすぎて途中でやめるでしょ。そうして真ん中にできたスペースを「会所」という。京都の場合は、昔の条坊制に店が入り込むことによって、公とも私ともいえないようなところが真ん中にできてしまった。それが会所となって、なんかだらしない公共空間のようにになる。この展開が公共性の成り立ちと関係するところが面白いでしょ。

塚本──いまバルセロナでスタジオをやっているのですが、セルダがつくった碁盤目状の街のシャンプレ地区は1階がお店になっていて、奥に貫入していっているんだけど、奥の奥がどうなっているかわからない。街区ごとにそれぞれの生活空間事情があって、結構面白い空間が生まれていく。そういうのは歴史を越え、地域を越えて繰り返されるね。

中谷──だけど、京都は町家だけをみると不完全。元の貴族の土地を使っているから、妙に長かったりして持て余している感じが強いんです。

塚本──町人街の通り沿いに展開しているほうが "らしい" わけですね。

中谷──そうそう(笑)。それを反省したのが大阪でね、中心地に行くと、京都では60間(1間=約1.8m)の正方形だった単位が40間の長方形になって、その真ん中に背割り下水がある。奥行きとしては20間が一番いいことがわかってたんだね。商売もできて住まいも裏にある。そういうアプリケーションが完成したんです。それが近世の初めの町家のかたち。そのあと近代になると商業地がなくなって、住宅地としての長屋が成立するようになる。町家はそういう系譜を辿ってきたわけだけど、塚本さんはもともときちんとしたグリッド計画もない東京に町家をつくるわけだから、それはどういうものか、気になりますね。

塚本──歴史の系譜も当然重要なことですが、僕は系譜をある種の政治性だとも捉えています。つまり系譜を使って自分の仲間を呼んでいるということ。系譜を選ぶというのは、その系譜にまつわるさまざまな人、者、事に集合をかけていることになるでしょ。20世紀の建築が系譜と言わなかったのは、この種の政治性を嫌ったからだと感じています。さっきも言いましたが、強いオリジナル信仰と自律性の信仰、そういった信仰によって、日本の建築がもっている系譜や近代建築以外がもっている系譜を扱ってはいけないような倒錯があったんだと思う。いまようやくそこがほぐれて、もっといろんな使い方ができると思う。

以前新聞で「収斂進化」というものがあると知りました。モグラと昆虫のケラは大きさも形も、分類学上の種類も異なる2種類の動物ですが、穴を掘るための前足の機能や形がよく似ています。生息地域や生物相を越えて、生態的な類縁性を持っているということなんですね。つまり、東京の町家は京都や大阪の町家の収斂進化の結果なんですよ。東京の場合はもとは戸建て住宅という全然ちがう血筋なんだけれど、環境圧力をかけると町家のような姿が現われてくる。収斂進化は、建築でもそれ以外でも、文化的混乱状況のなかでいろいろ起こっているんじゃないかな。

中谷──もともと類縁関係のないものの間にも次々に新しい範疇が現われうるという話ですね。それはさっきの公共性の話とも繋がりそうですね。

2011年12月10日、南洋堂N+にて