建築における日本近代化100年の「倉」とは

──第14回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展プレビュー・トーク

──第14回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展プレビュー・トーク

- 参加メンバー(左から、太田佳代子氏、石山友美氏、山形浩生氏、中谷礼仁氏、小林恵吾氏、本橋仁氏、山岸剛氏)

太田──皆さんこんばんは。今日はお集まりいただきありがとうございます。オープンまで残すところあと1カ月半になりました。ここに並んでいる日本館のチームは文字通り不眠不休ですが、結構元気に見えますね。まだまだいけますね、よろしくお願いします(笑)。

今日は話したいことがたくさんあります。「現代建築の倉」というコンセプトで2014年日本館の展示をお引き受けすることになりました。それから1年間、何が日本の建築の力強さなのか、何を訴えたいのか、倉というコンセプトを通じて何が表現できるかを徹底的に考えてきました。その結果、かなり過激な倉になっています。楽しみにしていてください。なぜ倉なのか、どういう日本館になるのか、興味津々のことと思いますが、是非期待に応えたいと思って頑張っています。

登壇しているメンバーをご紹介します。中谷礼仁さんは早稲田大学の建築史の教授です。私はもともと日本建築史にはあまり興味はなかったのですが、『プロジェクト・ジャパン メタボリズムは語る...』(Taschen、2011/平凡社、2012)という本をつくった頃から惹かれ始めました。AMOにいたオランダでもいろんな日本の本を漁っていたところ、中谷さんの本に出会い、本当に感動して、是非にということでお願いしました。

山形浩生さんは皆さんよくご存知だと思いますが、この展覧会は建築史の人だけではだめで、建築の外側から都市全体を見て、その成り立ちを理解している人を入れたいと考え、それは山形さんしかいないと思ってお願いしました。

小林恵吾さんはOMA/AMO時代の同僚です。今回は展示デザインをやっていただいていますが、OMAではドバイやカタールの都市計画もディレクションされていました。クリエイティブな才能もさることながら、アメリカとヨーロッパでの海外生活が長く、広い視野でものが見られるという意味でも期待しています。

本橋仁さんは中谷さんのお弟子さんですが、分散する日本の近現代建築の資料をなんとか統合しなければいけないという危機感を以前から持っていて、活動を始めておられました。今回の日本館を機会にその活動を発展させてもらいたいと思っています。

山岸剛さんは写真家ですが、アウトドア派といいますか、いわゆる建築写真家ではなく、広い視野に立って建築を批評的に撮ろうという活動をされているので、今回われわれの趣旨にぴったりではないかと思います。

そして最後が、石山友美さんです。昨年の夏、『少女と夏の終わり』という作品を東京映画祭に出され、デビューされたんですが、私はこの映画を見て一瞬にしてはまってしまいました。この方だったら絶対におもしろい建築の歴史の映画が撮れるはずだと思い、日本館のために映画を撮っていただきました。

去年の記者会見では中谷さんはサバティカルでいらっしゃらなかったので、その分も取り返す意味で、この展覧会のディレクターとしてコンセプトについて、そして具体的に何を見せるのかをお話し願います。

中谷礼仁(ディレクター)

- 中谷礼仁氏

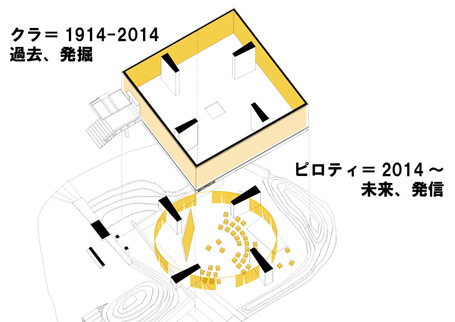

中谷──中谷礼仁と申します。今回の展示のディレクションについてお話させていただきます。今回の展示テーマは「日本近代建築のクラから」というものです。古い民家の倉に行くと、そこにどんなモノがしまわれていて、それらがどういう関係で置かれてあるのかが非常に気になると思います。吉阪隆正が設計した高床式の建築を用いて、そんな体験にも似た、来場者が自ら興味を喚起できるような、クラづくりを目指そうと思っています。当然外国のみならず国内でも、いままでメインストリームにはでてこなかった日本近代建築史の動向に焦点を当てるという意味も込められています。それは60年代までの近代合理主義と都市的スケールによる計画が飽和点を迎え、全く別のクリティカルなトピックが建築に携わる主に若い世代を中心としてテーマ化し、それによって新しい試みが活発化した70年代以降の建築周辺の出来事です。

それでは今日は「日本+近代+建築」「焦点としての70年代」「相乗的できごと」の3つのトピックをお話させていただきます。

まずは、「日本+近代+建築」です。日本近代建築とはまさに国家や社会の表象+経済への対応+自律的実験としての建築活動という3つの要素のタペストリーによって構成されています。重要なのは、これら3つの要素は明治時代の頃からすでに現われていることです。つまりそれぞれの系譜の比率は年代によって大きく変わりますが、それら要求は決して消えないのです。たとえば、1964年の風景と現在の風景とをみてみると、現在、確かに経済の器としてのオフィスビルは急速に増えていますが、大きく構造が変質しているかというとそうでもありません。要は、長い目でみれば、国家、経済、そして自らを確保する形が割合を変えながら、多様的に生み出され、今後も続いていくのが都市の基本的あり方だと思います。いままで急速に変わる側面が主観的経験として語られつつ、一方でこのような持続的な時間感覚があってもよいのだと思います。また再びカタストロフがあり、また焼け跡の状態になる可能性もありますが、それでもわれわれはまた一から家を建て始め、自らを確保する場所をつくり始めうると思わないではおれません。

まず、その3つのなかから特に経済の形について例として紹介したいと思います。いまの建築総体量の基本原則は定量や交換が可能な経済原理であることは明らかでしょう。その流れが現在の動きだけではないことを少し紹介してみたいと思います。たとえばこれは福島県白河市に2013年にできた《白河データセンター》です。サーバーが主役で、人間は入っていないのですが、自然空調を積極的に取り入れたため単純なコンテナ・サーバーとは違って、建築的にも大変みるべき完成度を誇っています。

- 《白河データセンター》(2013)© Takeshi YAMAGISHI

またこれは1967年にできた《霞が関ビルディング》です。この写真には、人の家とそれらを凌駕する経済の大原動力となった《霞が関ビルディング》が映し出されています。ここから現在のスカイスケープが発動しました。しかし、1918年、つまり今回のビエンナーレのテーマである100年ほど前の段階においても、アメリカ式オフィスビルを完成させた《旧東京海上ビルディング》があったように、経済によってつくられる建築のかたちはその萌芽どころか、すでに完成形に達しています。すべからくさまざまな建物のビルディングタイプは生まれた以上は、その系譜はなかなか消えないというのが私の考えるところです。

- 施工中の《霞が関ビルディング》(1967)[撮影:佐藤翠陽、提供:鹿島建設]

- 《旧東京海上ビルデング》

ではつぎに「焦点としての70年代」について紹介したいと思います。なぜ、日本近代建築を考える際に1970年代が焦点たりうるのかですが、ひとつには大阪万博の閉幕が挙げられます。その現場ではテーマとして「人類の進歩と調和」が掲げられました。端的に言えば、世界経済の外圧を迎えつつ国内の表象が一瞬統合されたことをそのテーマは物語っているようです。しかし現在、いまこのようなキーワードをあげる人が皆無なように、このビジョンはすでにこの時点で飽和していたと考えるべきでしょう。その時に到来したのが、相次ぐ世界的課題です。つまりそれまで日本の近代建築があまり考慮してこなかった、公害、経済危機、オイルショックです。こういった問題はその後、現在でも多数の地域で起きています。その意味では、日本は現在の世界的なひな形にもなっているわけです。その危機のなかで考えられ、実行された個別的提案が、これからのプロジェクトについてのひとつの方向性を指し示すのではないか、と考えています。最後に、日本の近代建築文化の素晴らしいところとして、そういった動きを支えた建築メディアがあったということを強調しておきたいと思います。

- 1970年代につくられた建築メディア

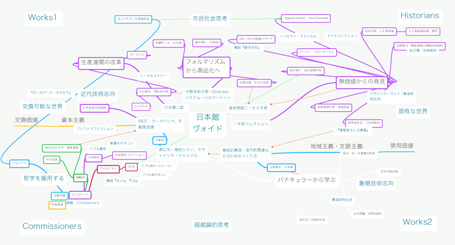

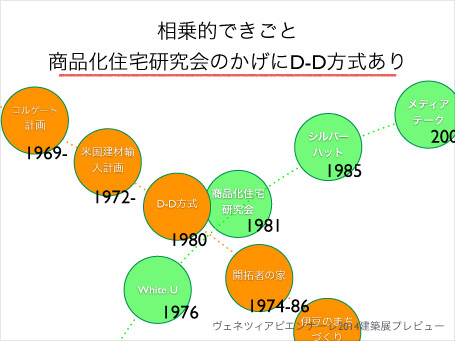

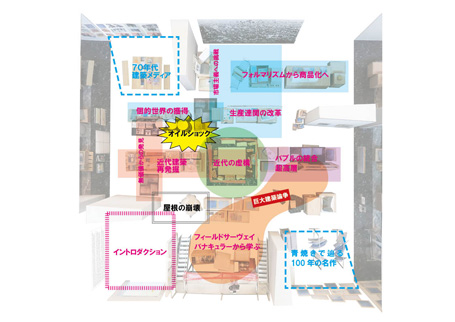

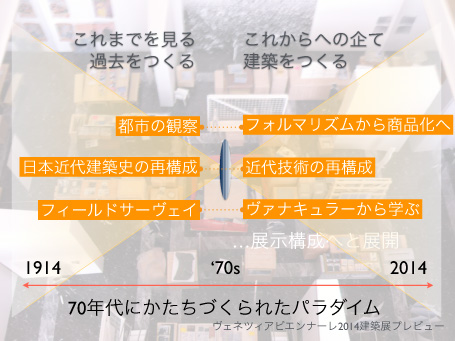

1970年代に形づくられたパラダイムについて紹介させていただきます。会場構成に関係するところは、後ほど小林さんにさらにお話をしていただきます。70年代が100年を見るひとつのレンズであると想定しています。ひとつには過去を見る、過去をつくるというパラダイムがあります。端的に言えば「日本近代建築史」のパラダイムがその批判的部分も含め急速に展開し完成するのがこの時期のわけです。都市の再観察、日本近代建築史の再構築という意味で、初期の長谷川堯さんのお仕事や藤森照信さんらによる建築探偵団が生まれました。あるいはフィールドサーベイが再度日本を見直していく方法へ展開していきました。また、それに相対するかのように、未知への企てとしての建築作品がつくられ始めます。まずはフォルマリズム、純粋形態を構築し,それを社会に投げかけることでさまざまな現実的フリクションを起こします。最も初期の例では毛綱モン太の《反住器》(1972)を挙げることができるでしょう。さらにそれらへの戦略的批判系として、伊東豊雄の商品化住宅研究会とその作品のような、急速に自分たちの設計方法を客観的な商品として社会に開いていこうとする動きがありました。これは石山修武が提起した近代技術の再編成やブリコラージュを積極的に用いる動きに合流します。また一方でフィールドサーベイはバナキュラーからの学びのなかから、これまでの計画思想になかった構造やひいては偶然性の問題に突き当たります。ようは日常が持っている複雑性です。この動きは原広司研究室を代表として、国内にとどまらず、中東やアフリカなどの非近代世界における集落の形態分析へ向かいます。そして原はその帰結点として、まるで雲を設計するかのようなという言葉に代表される新しい建築表現を展開し、驚くべきことにバブル期の日本でそれが受け入れられました。このような立体的な関係性が展示構成へと展開していきます。

- 70年代にかたちづくられたパラダイム

今回のクラにおいては、最初にディレクターとして、そういった多様な動きがどんな関係性を持ったのかを取材しつつ再吟味しました。これは初期ダイアグラムです。これは最初のバージョンなのでいまとは全然違います。会場展示班はそれをさらに独自の形に変えていくトライアンドエラーをやっています。

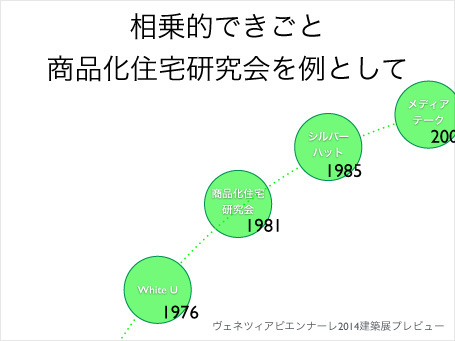

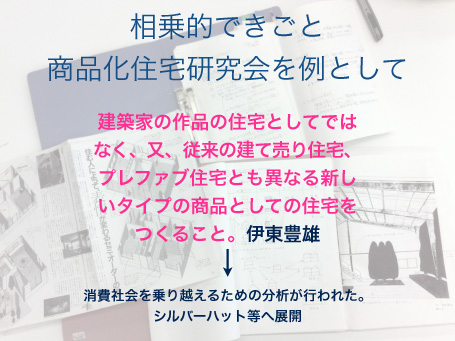

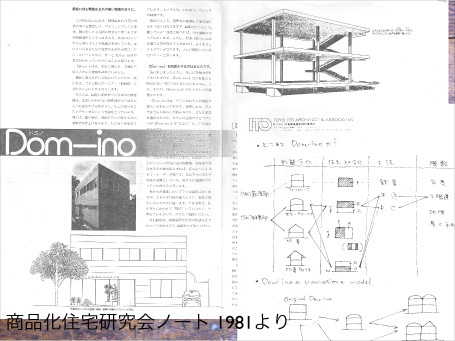

最後に「相乗的なできごと」の話をしたいと思います。今回、1970年代から80年代にかけてのリサーチをして、非常に重要だと思ったのは、いろいろな人びとが多様な関係性を持って多様な運動をして、それらが具体的な形として結実している点です。たとえば先ほども指摘した伊東豊雄が展開した1981年の商品化住宅研究会です。それは《White U》から《シルバーハット》そして《せんだいメディアテーク》へと至る、いままで語られてこなかった急展開をしめしています。この研究会に入所したての妹島和世が加わりました。ここでの研究は実は非常に重要なものでした。たとえば、ノートが残っていますが、冒頭に「建築家の作品としての住宅ではなく、また従来の建売住宅、プレハブ住宅とも異なる新しいタイプの商品としての住宅をつくること」と書いてあります。こういった活動から、その後に伊東が展開した、消費社会分析論まではあと一歩です。

- 商品化住宅研究会ノート(1981より)

《White U》などの、当時の非常にフォルマリスティックな形から商品化住宅へ、1982年の商品化住宅の唯一の作品《梅ヶ丘の家》では極めてフラットなものに急変貌します。作家が自らを相対化する力を持ち得た証拠でもあるし、そのような力はどこからきたのだろうか。この影にはさまざまな線があります。おそらく一番重要なのは石山修武、ダム・ダン空間工作所が提唱したダイレクトディーリング(DーD)方式です。それは「建築家」が「建築家」にプロダクト部材を直接取引する方式でした。実は伊東は、先ほどの《梅ヶ丘の家》のひとつ前の《笠間の家》でそのプロダクトを使っています。その石山修武の流れをさらに遡ると、川合健二という技術者に教えられた下水用の暗渠という近代技術を転用して住宅をつくるという思想に突き当たります。これはブリコラージュのみならず、近代技術によってつくられたプロダクトの定量的性能を検討し、到達すべき開かれた近代技術像を一般にどう開いていくかという課題がその背後にありました。ですから一見個別な作品が、見えないオルタナティブなトレードの糸でつながっているわけです。

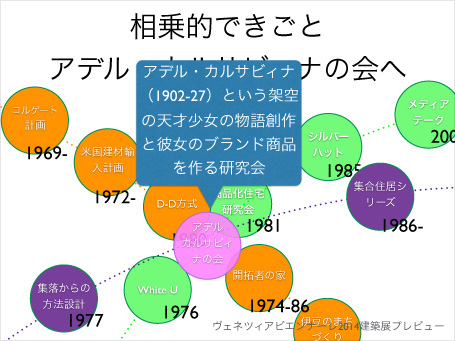

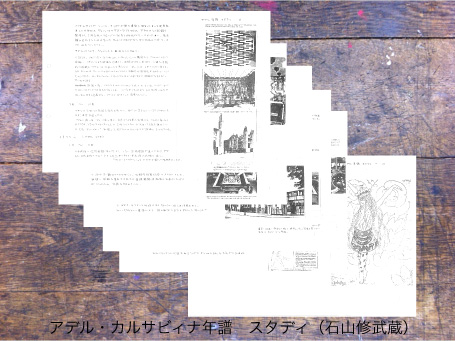

さらに相乗的なできごとが続いていきます。その後「アデル・カルサヴィーヌの会」が出てきます。山本理顕は原広司による集落調査に参加した後、文化人類学的なアプローチで住宅設計をプログラム化しました。さて、「アデル・カルサヴィーヌの会」ですが、これは伊東豊雄、山本理顕、石山修武、六角鬼丈、多木浩司も入った、架空の天才少女の物語創作と彼女のブランド商品をつくる研究会でした。彼女の生まれから死ぬまでの記録を綴った当時のノートがでてきました。

- アデル・カルサビィナ年譜 スタディ(石山修武蔵)

現在も最後の最後まで探索を続けています。どのような形で、どんな人びとが、どのような活動をして活発な建築運動をもたらしたかをベースにすることで、この100年間の日本のひとつの基点を考え直ししてみたいと考えている次第です。いまは建築家同士の関係性の話でしたが、歴史家のなかにもそういった動きがたくさんありましたし、歴史家と建築家の関係、編集との関係などもあり、立体的な交流を探っています。

太田──少し付け加えますが、この展示は一見1970年代の建築展と捉えられてしまうかもしれませんが、決してそうではありません。いま、中谷さんがお話されたように、70年代は経済的にも社会的にも大きなつまずきをしたときです。万博があって華々しい時代に思われますが、実際はそうではなかったのです。万博によってインフレが加速し、建設業界ではゼネコンに大きな資本の仕事が集中して、若い人たちは仕事がない状態でした。1973年に至ると石油ショックで、事態はさらに深刻でした。その時に彼らが何をしたのか。彼らは究極の動きをするわけです。路上に出かけていき、世の中に飛び込んで観察する。あるいは産業流通のなかに入って建築家として何ができるかを体当たりで探ろうとしました。しかも建築家だけではなく、歴史学者もそうでした。藤森照信さんをご存知だと思いますが、彼は東京大学の助教授というオーソリタリアンのポジションから外れ、日本中の路上を歩きまわり、「正史」に載らない日本近代建築の歴史を自力で発掘しようとしたわけです。そういった方々が同時多発的に出現されました。なぜ、1970年代に次から次へとおもしろい動きが出てくるのかは本当に不思議ですが、その裏に日本経済のつまずき、あるいは近代化の途上でひとつの頂点に達し、近代化の試練に直面した時だったことが、共通して関係していたことは間違いないと思います。今日ここにおいでの伊東豊雄さんにも、70年代、知られざる試行錯誤のプロセスがあり、苦労をされています。

いま、日本の建築は世界最高の水準にある、と国内外で一般的に認識されていると言って過言ではないと思います。なぜ日本の建築家が今日これほどパワフルなのか。私たちは現代建築のパワーを形づくった動力やルーツが1970年代の日本にあったという、確信に満ちた仮説をこの展示で展開したいと思います。1970年代に日本で起こったことは、世界における近代化プロセスのひとつのユニークな例であり、そこでいままで見落とされていた重要な事実、つまりさきほど挙げた若い建築家や歴史家たちの切磋琢磨が日本建築の底力をつくったんだ、ということを世界に発信したいと思います。

本橋仁(史料調査)

- 本橋仁氏

本橋──本橋と申します。早稲田大学建築学科で助手をやっています。今日はこの1年近くの史料調査がどう進められたかというご報告をさせていただきます。最初に太田さんから説明がありましたように、今回日本館は「現代建築の倉」というテーマでした。太田さんからいつもきつく言われるのが、モノありきの調査ということでした。われわれは史料調査を通してフィードバックを得て、さらにコンテンツを高めていくというやりとりを続けてきました。そして、これまでとは少し違った、焼き増しではない歴史をこのビエンナーレを通して世界に発信したいと思っています。本日お話ししたいと思っていることは、日本の近代建築史料の調査の現状に加え、われわれがどういったところをやってきたのかということです。ビエンナーレチームは昨年の夏からいままで、ずっと調査を続けております。

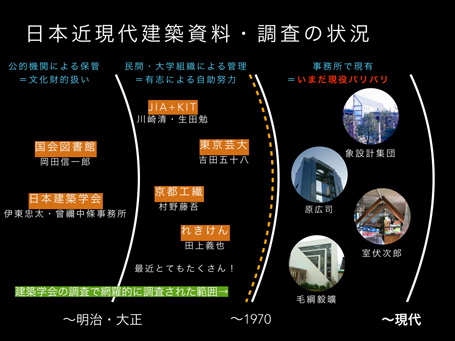

昨年は、日本建築学会による大規模な調査がされ、特に日本の近現代建築資料の海外流出とそれに伴うアーカイブの問題がよく話題にされた年でもありました。明治から大正までの資料に関しては、たとえば国会図書館があり、日本建築学会には伊東忠太資料、曽禰中條建築事務所等々による公的な保管がなされています。明治や大正までの資料はすでに文化財的な扱いを受けていると言えます。また、1970年代頃までの建築史についてはJIAや金沢工業大学でやられているJIA-KIT建築アーカイヴス研究所の活動や東京藝術大学美術館の吉田五十八資料などといった、日本全国の民間組織による自助的な努力によって管理がなされている状況です。こうした資料の状況が、今回の日本建築学会による近現代建築資料においても細にわたる調査がなされました。

一方で、今回われわれが対象にした1970年代以降の調査というのは現状まだ至らない点があると言えます。それぞれの事務所は現役で活動されていて、まだアーカイブ化されるような状況には当然ありません。今回私たちが扱った1970年代から現代までの資料は、現役の資料、動的なアーカイブだと言えます。後ほども少し触れさせていただきます。

- 日本近現代建築資料・調査の状況

昨年秋からどういった調査をしてきたかという話に移ります。今回の大捜索はコアメンバーのほか、主にこういった方々にお世話になっています。

・戸田穣(金沢工業大学)

・RAD(川勝真一・榊原充大・木村慎弥・本間智希)

・中島彩花(女子美術大学)

・奥田耕一郎(早稲田大学) and so on...

ここに写っている倉庫は藤森照信さんのものです。庭にヨドコウの物置を並べておられます。大量の史料を自宅に保管されていて、この調査を通して藤森さん自身も自分の整理をしています(笑)。

- 藤森照信氏の自宅倉庫群

一木努さんという方がいらっしゃいます。1970年代から日本の経済成長に伴って取り壊されていく近現代建築のカケラをとにかく自転車で走り回って集められている方です。何かが取り壊されるという情報を得るとすぐに駆けつけ、建築のカケラを集め、自宅に保管されておられます。瓦だけでもこれだけあります。たとえば市の名前が変わるときにマンホールが取り替えられる前に持ってきてしまうとか、最近では一木さんに預ければ安心と町の人が勝手にカケラを持ってきてしまうこともあるそうです。

真壁智治さんも今回調査させていただきました。右側に見えるのが当時のアーバンフロッタージュです。真壁さんは、いまでも続けられていますが、紙を道端で広げて鉛筆で擦り出しをされている方です。

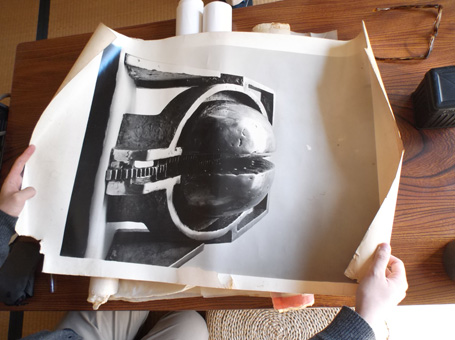

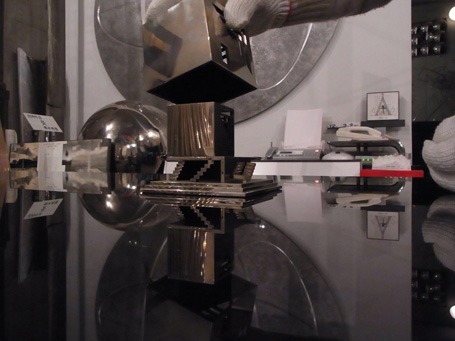

これは毛綱毅曠さんです。《反住器》を是非世界に紹介しようということで調査の準備をしてきました。ただ、毛綱さんは都内で事務所を転々とされていくなかでほとんど史料が残っていない状況でした。そのため、人づてにヒアリングを行ない、史料調査をしていくなかで、今日も来てくださっている青木さんの《反住器》の金属模型や、元所員の井川貴史さんが管理していた図面、さらに、つい先日反住器の図面も発見するに至りました。

- 井川貴史氏か大切に保管されていた図面

- 《反住器》の金属模型

長谷川堯先生については、1970年代に大正時代を発見した歴史家として紹介をしたいと思っています。長谷川先生に史料を貸してくださいと申し出たところ、ぜひスライドショーをさせてくれということで、スライドショーからの調査開始となりました。

象設計集団は、特に宮代町の《進修館》を取り上げます。まだもちろん現役で活躍されている設計事務所ですが、特に富田玲子さん樋口裕康さんにはインタビューを通して当時の様子など、オーラルヒストリーも今回のビエンナーレを通して収集をしてきました。

- 象設計集団、十勝事務所図面庫

室伏次郎さんは自邸を取り上げさせていただきました。いろんな場所が動く仕掛けがあり、本来ならその動く部分を実際に持って行きたいところでしたが、こちらの都合で難しく、実は一昨日、床板を動かし映像を撮影させて頂きました。模様替えのお手伝いをさせてもらいに行ったという感じです。

今回、特に70年代以降の史料調査を主体としてやってきましたが、ビエンナーレ全体で100年間の近代化というテーマがすべてのナショナルパビリオンに課されていました。これらを実現するために、私どもの史料調査に加え、すでにアーカイブをもつ公的機関や民間組織、さらには大手ゼネコンやLIXIL、積水ハウスといった企業の方々にお世話になりながら調査を進めてまいりました。特に霞が関ビルディングの史料調査は、鹿島建設や三井不動産の皆様に大変お世話になりました。当時の設計図面や諸々を今回の調査によって発見するに至りました。

- 三井不動産、霞が関ビルディング地下図面庫

われわれは史料調査を進めてきましたが、図面、模型、写真などといったモノのほかに、先ほど申しましたように、床板を動かしたり、インタビューをさせていただいたり、時には一緒に史料を探させていただいたりといった全ての活動の記録を残しております。そうしたビエンナーレをきっかけとして集められた活動の記録としてのアーカイブを、倉に投影できるような展示デザインになっていると思います。

小林恵吾(展示デザイン)

- 小林恵吾氏

小林──小林です。先ほど紹介していただいた展示の設計を担当してきました。手短に説明します。これはパリのルーヴル美術館の倉庫の写真です。OMAで働いていたときには、倉庫などの設計の仕事をしたり、研究することが多々ありました。倉庫の空間は展示空間よりも圧倒的に迫力があり、魅力的なものがあると以前から考えていました。今回、「日本建築の倉から」というテーマに対しては、倉でありながら、同時に倉庫だと捉えて考えました。たとえば美術館などでも、90%くらいのモノが裏方にしまわれています。あらゆるテーマや時代や地域のモノが同じ部屋に交わって存在していて、一見乱雑ながらも、各倉庫なりのルールがあって配置されています。そういうことを考えながら設計してきました。

- ルーヴル美術館の倉庫

昨年の今頃お話させていただいたときから変わっていませんが、基本的に上の箱の部分を倉として捉え、1970年代に特化した過去を発掘する倉庫として考えています。その下部のピロティ部分は、未来もしくは、何か先に向けての発信の場と考えてやってきました。

ピロティ空間は、ドキュメンタリー映画の上映会場と、イベント等を行なうことができるようなスペースです。設計された吉阪隆正さんの計画のなかで、ピロティ部分も展示空間の一部として考えられていました。この写真では彫刻の展示もされていますが、なかなかピロティ部分を利用するのが難しいなかで、今回はなるべく一緒に含めて使おうとしています。映画を上映するためにスクリーンを大きく取り、工業用のカーテンで空間を囲う計画です。

- 日本館CGイメージ © Keigo KOBAYASHI

1階ピロティー部分には、映画上映のためのスクリーンがはられる

上階の倉庫の入口の模型写真です。入ってすぐに展示が散らばっているのではなく、イントロダクションのような静かな空間を設け、その先に倉庫が展開していく計画です。建設当時の写真と現在の状態を照らし合わせて入っていくようになっています。

- 上階入口(模型写真)

これは会場を上から見た状態です。倉庫なのであらゆるモノが入っていくことを考えて計画しています。木箱など、実際に輸送する際に使うものは通常は開催期間中、別の場所に保管しますが、ここでは倉庫として考えて、当然この中に保管しておくべきだろうということで活用しています。

- 会場構成(模型写真)

簡単な構成としては、入って左右に時間軸を想定していて、現在の展示が1970年代を主体として、左右の壁が一種の「その先」と「その前」を提示するレイアウトになっています。時間軸上で、1970年代の展示物があらゆる背景を踏まえた上で展開していきます。その歴史の流れを体験として感じてほしいということで、両脇の壁を鏡面仕上げにして、鏡像によって空間がずっと広がっていくような状態と、建築の長い歴史のなかで1970年代を区切って見せたいと考えています。反射していくことで、ある種似たような状態やテーマが歴史のなかで何度も繰り返されることを表現できればと思っています。それに直交する軸で展開しているのが、「建築家なしの建築」、バナキュラーな都市、フィールドサーベイなどにひとつのヒントを求めた方々や、逆に、市場経済が発展し、住宅供給が盛んになされていくなかでの建築家のあり方の模索、研究された状況を対峙させるようにしています。全体として俯瞰した際には、1970年代の各建築家や歴史家の方々の異なる試みが層になり、東京の航空写真をバックに重なり合って見えるような景色を想定しています。

中谷さんからリストを出していただきましたが、あらゆる展示物が展開されるなかで、いくつかのより大きな枠が相互に関係し合ったり、重なり合ったり、交わったりという展開がされています。たとえば、ドラム缶にしても、一方である建築家が実際に建築を建てる上で一部に利用していると同時に、逆から見れば、オイルショックを説明するパネルの背景として見せています。

そのほかには、100年間を青焼きでたどるコーナーがあります。各自が青焼きを通して100年間を感じてもらえるコーナーです。右端にあるのは相当探した末に見つかった青焼き機で、現場で実際にプリントできるようにしています。また、1970年代のメディアを扱うリーディングコーナーがあり、当時の雑誌や資料を手に取って見ていただく場所があります。

- 青焼きコーナー

- リーディングコーナー

日本館の中心部には穴が開いていますので、その上にガラスで箱をつくり、一木さんのコレクション、消えていった近代建築の残りを解体現場のような状態でボイドと共に展示します。穴の下のピロティ部分のその先には未来に対する空間が広がっています。そのほかには、トマソン的階段、上って降りるだけの階段ですが、そこから1970年代の全体像が見られるように計画しています。

- 一木コレクションコーナー。会場中心にはガラスの箱を設置する

- トマソン的階段

山岸剛(写真家)

- 山岸剛氏

山岸──山岸と申します。私が「撮影してこい」と太田さん中谷さんに言われていたのは、いずれも名作、傑作、奇作です。これまでのあらゆる文脈のなかで、さまざまな写真家の方々が撮られているイメージの蓄積を念頭に置きつつ、かつ今回の展示においては、個々の作品をどう見せたいかの議論がなされてきましたので、それも念頭に置きつつ、あとは、現場で、いまの感覚で建築が持っている現代性をきちんと捕獲、生け捕りできればと思って撮影しています。写真家があんまり話すとろくなことにならないので、写真を見ていただきます。

- 《白河データセンター》© Takeshi YAMAGISHI

これは先ほどの中谷さんの話にもあった《白河データセンター》です。福島の大地にいきなりこういうものが建っています。設計の担当者の方に案内していただいたのですが、その方がひたすら「この建屋が、建屋が」とずっと言っていて、つくりとしてはすごくいい建築だと感じましたので、少し落ち込んで東京に帰ってきました。

- 原広司《原広司自邸》© Takeshi YAMAGISHI

これは原広司先生のご自邸です。原先生はこのご自邸と《梅田スカイビル》の撮影をすることになっていて、明日梅田に行きます。

- 《一木邸》© Takeshi YAMAGISHI

これは一木努さんのご自邸です。茨城県下館市にあります。色々なもので非常にごちゃごちゃしています。今回はじめて伺ったのですが、早朝に一目見て、いい意味で大笑いしたというか、とても素晴らしい建築だと思いました。一木さんがこれまで集められてきた近代建築の「かけら」のブリコラージュでつくられていて、代々続く一木歯科医院もそのパーツのうちのひとつです。

- 《一木邸》© Takeshi YAMAGISHI

家の前が患者さん用の駐車場になっていて、その隅に「かけら」たちがゴロッと置かれています。「これはどうなさるんですか?」とお聞きしたら、「車止めにでも使おうかなあ」という感じで、そのラフさ、とても古いものがそこいらにラフに在る、その感じにとても感銘を受けました。傑作です。

- 象設計集団《進修館》© Takeshi YAMAGISHI

これは象設計集団の《進修館》です。最初完全に無人の状態で撮ったのですが、先週に再度、人入りの状態で撮影しました。完全な状態で発掘された神殿の廃墟のような建築です。柱も地上から出てきたというよりはむしろ、宇宙から突き刺さったかのような感じで、素晴らしいです。コスプレイヤーの聖地になっているようで、先週の土曜日に撮ったときは、10時くらいに現場入りしたのですが、コスプレイヤーが集まってきて、そうこうするうちに中央のカフェにご老人が集まってきて、昼過ぎには地元の子どもたちが広場で遊び始めて......と、各所でてんでんばらばらの使われ方をしています。近くに東武動物公園があり、その観光客の皆さんも通過するのですが、あらゆる種類の人がいて、ちょっとあまり見たことがない建築でした。

この期に及んでまだ撮影すべき対象の半分しか撮っていないのですが、この作品は人入りでお見せすることができると思いますので、是非ヴェネチアで見てください。

- 《反住器》© Takeshi YAMAGISHI

- 《反住器》© Takeshi YAMAGISHI

- 《反住器》© Takeshi YAMAGISHI

これは毛綱さんの《反住器》の写真です。厳冬期に2回行きました。私も素人なりにこれまでの《反住器》の紹介のされ方について、撮影する前にかつての雑誌などを見て存じ上げていたのですが、70年代に撮られた写真はこの建築がどうなっているかよくわからなくて、ある意味フォーマルなものが強調されすぎているように思ったのですが、行ってみると住まいとして素晴らしい場所になっていて、そのことがちゃんと表現できるようなやり方で撮れればと思いました。1枚目の写真の内側が毛綱さんのお母様が日々過ごされた場所ですが、そこから色んな視線の抜けがあり、寒いところなので暖の取り方がよく考えられていて非常に感動しました。

最後の写真は一番下の階です。

- 室伏次郎《室伏次郎自邸》© Takeshi YAMAGISHI

- 室伏次郎《室伏次郎自邸》© Takeshi YAMAGISHI

これが室伏次郎さんのご自邸です。さっき本橋さんからお話がありましたが、この穴の部分が動いていろんなレイアウトになり、とにかく使い倒されています。それでいて建築が後景に退くわけでも、前景にしゃしゃり出るわけでもなく、建築の強さが常に中景にあるという感じで素晴らしいものでした。

とりとめのない話でしたが、以上です。

山形浩生(エギュゼキュティブ・アドバイザー)

- 山形浩生氏

山形──エグゼクティブアドバイザーをやっています山形と申します。いままでモノの話がありましたので、少し引いた立場で、展覧会の全体像からご説明します。

今回のヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展では各国が、建築の100年を考えるという共通のお題をもらっています。今回のビエンナーレの大親分であるレム・コールハースは、いろんな都市を例に100年前はこんなに違っていたけれど、いまはどこでもカーテンウォールのオフィスビルが並んでいるだけではないかという写真を出してきました。それが彼からの問題提起です。基本的にはよく反グローバリズムのなかで出てくるありがちな話で、「みんなが携帯電話やパソコンを使って、世の中が同じになっているよね」、建築でも同じことが起こっているという問題提起だとわれわれは考えています。もちろんこの100年を考えて何か言えと言われたら、近代化が進み、いろんな部分の量産化が進んだと言えます。そうした面はもちろん否定できません。しかしその一方で、それだけですべて話が片付くのかと言えば、そうではありません。東京、香港、ニューヨーク、いろいろな都市に行けば、どこへ行ってもやはり違うものは違います。そういった意味で、レム・コールハースのあるひとつの問題提起に対して別の見方があるのではないかというのが今回のわれわれの答え、あるいはカウンタープロポーザルのようなものです。

ぼくは建築の人間ではなく、半分エコノミストと呼ばれる人間です。経済学でも、近代化がどう進むのかというのは非常に大きな問題です。基本的にはみんなが経済発展して豊かになってもらいたいという考え方があります。かつてはあらゆる経済が同じように近代化を進むというような発展段階説がありましたが、最近はかなり見方が変わってきています。アメリカ、ヨーロッパ、日本、あるいは東南アジアで今起こっている近代化は、すべて少しずつ違っています。その違いを経済学では経路依存性と呼びます。つまり、日本のたどった道、ヨーロッパのたどった道、アジアのたどった道はみんなそれぞれ違う経路です。おそらく建築もそうだろうと。その経路がどう決まるかと言えば、各土地の細かな初期条件や、いくつかの歴史的偶然によります。われわれが1970年代を取り上げたのは、似たような発展段階をたどったなかで、いろんな形の歴史的偶然があったからです。先ほど言われていた近代化の行き詰まり、オイルショック、公害問題です。そういったなかで、さまざまなリセット、偶然が起こったのです。近代化の経路の後に、1970年代は、その後を決めていくような多くの偶然が集まっています。それらを見ることで、今後の歴史がどういう経路になるのかが見えてくるのではないかと考えています。やはりこれも経済学でよく言われることですが、歴史的な偶然は、通常、単にひとつ起こっただけではなく、いくつかの偶然が相乗効果をもたらします。また、その相乗効果をもたらすための偶然の仕掛けもあります。70年代の建築の場合にも、そういったことが起きてきたと思います。ひとつには、いろんなところで似たような動きがあり、違った方向性に向かっていったことです。そして、いくつかの雑誌を取り上げていますが、偶然をつなぐ存在としてそういったメディアがあったわけです。それらを通して、この100年間の、来る道行く道をもう少しうまく説明できるのではないかと考えています。

もうひとつの課題があります。先ほど、この100年を考えるならば、やはり近代化と量産化があるという話をしました。建築家による話が出てくると、「それは本当に建築の全体像と大きな関わりがあるのか」という疑問が出てきます。やはりゼネコンさんからすれば、「先生の立派な作はありますが、わしらのプレハブやオフィスビルは全然別のものとしてあるじゃないですか」と。そういったなかで、ある建築家に注目するだけで建築全体の話ができるのかということも考えなくてはいけません。でも、われわれが見る限りでは、先ほども商品化住宅やプレハブの話がありましたが、必ずしもそれらが完全に分かれていたわけではないのは明らかです。相互に影響し合いながら建築全体をつくってきた時代です。皆さんがご覧になって、「そうは言っても、これはたまたまある非常に特殊な例だよね。世の中全体はプレハブで全部同じになっているじゃないか」という見方もできます。でも一方で、われわれ日本館の展示では、やはり違っていることを提示したいと考えています。

他の国の館がどういう提示をしてくるかはわかりませんが、それはヴェネチアに行ってのお楽しみです。今後、日本館のオープニングではそういった考えを述べていきますし、会期中にシンポジウムやイベントもやっていきます。そういったなかで、他館との比較、たとえば韓国と比べたらどうなのか、あるいは近代化という大きな建築的課題に対して1970年代にはどう答えられたのか、あるいは答えられなかったのか、そういったことを提示、示唆できればと考えています。単にいろいろとおもしろいモノを並べましたというのではない、今後の建築のあり方について何らかの方向性や深みのある提言を世界に対してしていきたいです。

太田佳代子(コミッショナー)

- 太田佳代子氏

太田──最後は石山さんですが、お楽しみはとっておきましょう。日本館のために制作中の映画を今晩、特別に公開していただきます。どういった動機で何を撮られたかは後で石山さんにお話しいただきますが、その前にもうひとつお話をしたいと思います。

ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展は1980年以来、美術展と交互で開かれています。その初回はパオロ・ポルトゲージというイタリアの大御所建築家がディレクターで、「ポストモダニズム」というテーマを掲げ、歴史的に重要なイベントとなりました。34年目となる国際建築展はしかし、かなり状況が変わってきています。

建築展というものが美術展寄りになっています。端的に言えば、表層的なプレゼンテーション、ほぼエンターテインメント的に奇をてらったものが目立ってきたという状況があり、それへの危機感が強まっていました。これは建築だけではなく、ビエンナーレ国際美術展がもつ危機感でもあります。アート作品は流通の対象となり、マーケットの力が強くなっています。流行り廃りが早く、イメージ、スター建築家的なブランド力といったもので作品の価値が決まってしまう。アートの本質とは関係ないところでアートの価値が左右されていることへの危機感をヴェネチア・ビエンナーレ財団自体が持っています。

今回の総合ディレクターとなったレム・コールハースもそういった危機感をかねがね持っていたので、国際建築展をやるのであればそういう状況を覆すための機会として使えるなら、ということで、ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展を引き受けたと思います。ですので、今年は従来とはかなり違うビエンナーレになるはずです。

ヴェネチア・ビエンナーレにはヴェネチア島東部に位置するアルセナーレ、ジャルディーニ(庭園)の2地区があり、ジャルディーニの中には一番大きなセントラルパビリオンという会場があります。ジャルディーニはまた、たくさんのナショナルパビリオンがあります。つまり、ヴェネチア・ビエンナーレの主会場は、大きく分けてアルセナーレ、ジャルディーニ、ナショナルパビリオンの3つとなります。ナショナルパビリオンの中にはジャルディーニではなく、サンマルコ広場周辺などの街中にあるものもあります。今年はナショナルパビリオンが66カ国になったそうで、前回の55カ国から11カ国増えています。会期は6月7日〜11月23日の約半年です。

- ビエンナーレ会場 ©2014 Google · Cnes/Spot Image, DigitalGlobe

今年の国際建築展、つまり建築ビエンナーレには3つのテーマがあります。

アルセナーレでは「モンディタリア(Monditalia)」というテーマの展覧会が行なわれます。いまの世界が共有するさまざまな課題がイタリアに圧縮されていると捉え、数多くのリサーチャーを動員して現代都市と建築の根本的課題を追究するものになるようです。後で詳しく触れますが、建築と映画が同時進行していく構成になっています。

ナショナルパビリオンでは、これまでは各館が好きなテーマを掲げていたのに、今回は「Absorbing Modernity 1914-2014(近代の吸収 1914-2014)」という共通テーマが設けられました。ビエンナーレ史上初めてのことです。

ジャルディーニ地区にはナショナルパビリオンが点在しています。船着き場から真っ直ぐ進むとセントラルパビリオンの正面になりますが、その手前で右に折れると強豪のパビリオンが並んでいる通りです。スイス、ロシア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ......。日本館の奥には韓国館があります。

- ナショナルパビリオン(日本館)© PEPPE MAISTO

さて、全体のテーマは「ファンダメンタルズ」。ファンダメンタリズムは原理主義です。つまり、建築の原理や本質を問いなおし、語り合おうということです。その背景には、たとえば先ほど述べたように美術展寄りの傾向に象徴されるものへの危機意識があるわけです。2010年に北山恒さんがコミッショナーであった、「トウキョウ・メタボライジング」は非常に評判が良かったですよね。東京の過去を微細にリサーチされ、それらに基づく展示であったことがひとつのメッセージになったのではないかと思います。

また、2012年に伊東豊雄さんがコミッショナーを務められた《みんなの家》は、リサーチというよりは実践に基づき、世界に対して問いかけを放ったということで金獅子賞を受賞されました。

全ナショナルパビリオンが共通のテーマを持つことで、観客も建築のグローバルな視座を開くことができ、新しい対話も生まれるだろうという目論見だと思います。これは先ほど山形さんのおっしゃっていた100年前といまの非常にわかりやすい対比です。しかし、つぶさに見ていくと、いろんな国でいろんなことが起こりました。建築は、それぞれの国の政治、経済、戦争、自然災害などの問題によって変化をしてきたわけです。

革命と建築の関連性。1933年のニューヨークとモスクワの意外な共時性。戦争と建設、復興......。

- 100年の世界の出来事──建築と革命[画像提供:© OMA]

こうした問題提起を受けて、日本館は「In the Real World(現実のはなし)」というタイトルで展開します。建築が現実の世界の中に入り込んでいったときに、何が起こりえるかということを追求しています。

今回の国際建築展の特徴としてこれまで2つを挙げました。ひとつは全ナショナルパビリオンが同じテーマを採用すること、ひとつはセントラルパビリオンをこれまた「建築の要素」というひとつのテーマで一貫性のある展示とすること。この主会場は前回まで、総合ディレクターが自分の選んだ人々に各部屋を振り分け、たくさんの個展が次々と展開する、という構成だったのです。

特徴はさらにもうひとつあります。アルセナーレ会場を、建築ビエンナーレと他のビエンナーレ(ダンス、演劇、映画の国際ビエンナーレがあります)とのコラボレーションの舞台とする、ということです。ちなみに国際映画ビエンナーレはヴェネチア国際映画祭のことです。

アルセナーレについては詳細を聞く機会があったので、少しお話しします。

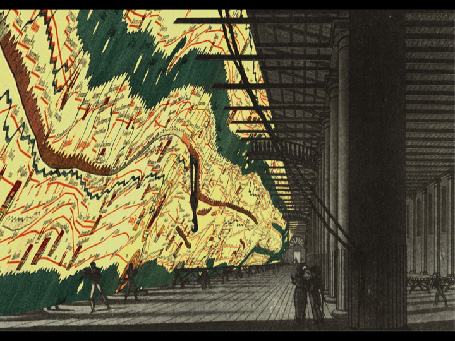

アルセナーレの建物は非常に長く、端から端まで歩くと30分はかかりそうな建物です。この空間にイタリア半島の地図を当てはめて使う、というアイデアを見つけたそうです。ローマ帝国時代の地図が会場を貫通していて、この地図によって、歩き進んだいまの自分の立ち位置がわかるようになっています。ローマ帝国の地図は布というしなやかな素材を使って再現し、時には取っ払ったりもできるというサイネージになっています。

- アルセナーレの会場イメージ[画像提供:© OMA]

政治腐敗と都市政策の問題、ポンペイ遺跡の問題、歴史保存の問題、アバンギャルドな建築家たちのその後の話、移民問題など、イタリアにもさまざまなローカルかつグローバルな問題が存在しています。

先ほども少しお話しましたが、国際建築展とベネチア映画祭とがこのアルセナーレでコラボレーションを展開します。「100年のイタリア映画」という共同プロジェクトを立ち上げ、イタリアのあらゆる街や村からゆかりのある映画を集めてきて、イタリア各地をテーマに行なわれる建築都市のリサーチと絡めながら、随時上映されるのです。赤い字のところが映画上映で、白い字のところがリサーチのポイントです。それぞれが入り混じっている状況です。歩くとイタリア半島を縦断することになります。

進行方向左手には建築展が、一方、右手にはダンス、演劇、映画祭、現代音楽祭などが違う時期に平行して走る、という構成になります。会場の中に常設のステージをつくり、いつでも演劇やダンスや映画上映、コラボレーションやワークショップができるようにするそうです。

- 白字は建築都市リサーチの場所とテーマ。赤字は平行して上映する映画が背景としている街や村[画像提供:© OMA]

- 会場模型[画像提供:© OMA]

- 「イタリア映画の100年」企画上映風景[画像提供:© OMA]

最後にもうひとつお伝えします。日韓共同プロジェクトをやります。いままでパビリオンとしてもお隣同士でしたが、日韓のコラボレーションは初めてです。今年はせっかく同じテーマですし、韓国館のコミッショナーたちもよく知っているので、共同で国際シンポジウムの応募をしたところ、採用されました。9月5日に「アジアの屋根」についてシンポジウムを共同開催します。

というわけで、今回の全体のセッティングを大いに活用しながら、政治的に普段できないようなことも、ヴェネチアで盛り上げてやろうと思っています。

石山友美(映画監督)

- 石山友美氏

石山──どうもこんにちは。ヴェネチア・ビエンナーレの日本館のために映像をつくっています。映像をつくることになった経緯と簡単に映像の内容をお話させていただきます。

まず、中谷さんから「ザ・コミッショナーズ」というタイトルで、磯崎新さん、安藤忠雄さん、伊東豊雄さん、中村敏男さん、チャールズ・ジェンクスさん、ピーター・アイゼンマンさん、レム・コールハースさんにインタビューをしたいという声がかかりました。展示では主に70年代を扱うということで、映像は70年代も少し入っていますが、それ以降の主に80年代から現代にかけての日本の建築界を海外の文脈のなかから探ろうとするものです。中谷さんからはコミッショナーという役割に特にフォーカスして映画をつくりたいということを伺って、この企画が動き始めたわけです。

インタビュアーは中谷さん、太田さん。そして、私も含めた3名で相談もしながら、それぞれ質問事項などを考えました。オープニングの2カ月前に、すべてのインタビューを終えて、いまは編集をしている最中です。編集をしていくなかで、自分自身でも本当におもしろいという実感があります。

事実確認をしたいという歴史家としての中谷さんの態度が特に前半のインタビューでは強くありましたが、映像のつくり手としては、そこには反発も多々ありました。もちろん、インタビューした方の思想に触れるのはただそれだけでも面白いものですが、私自身は、編集するなかで、面白い昔話にはしたくないわけです。インタビューした要素をどう現代まで通じさせるかが私のなかでは大きなポイントです。

- © Tomomi ISHIYAMA

簡単に映画の構成を説明すると、展示の一部なので途中からも見られるように全体を4つのチャプターにわけています。チャプター1では、1970年代の日本の建築界の状況を海外の文脈から関係者の証言を元に組み立てています。今回の展示で出てくる建築家たちがどう海外に紹介されていったのかなどです。

- © Tomomi ISHIYAMA

- 磯崎新氏 © Tomomi ISHIYAMA

チャプター2はポストモダニズムに関するものです。特にチャールズ・ジェンクスさんの著作が有名ですが、チャールズ・ジェンクスさんのインタビューを中心に、日本のバブル景気との密接なつながりを中心に持ってきています。

- © Tomomi ISHIYAMA

- チャールズ・ジェンクス氏 © Tomomi ISHIYAMA

チャプター3はもともとの企画にあったコミッショナーという役割についてです。日本では磯崎新さんが多くのコミッショナープロジェクトを手がけましたが、それらを実際に撮影しに行ったり、地方自治体の方々へも取材をしていろんな証言が得られました。

- © Tomomi ISHIYAMA

- ピーター・アイゼンマン氏 © Tomomi ISHIYAMA

チャプター4は、チャプター3で取り上げたコミッショナープロジェクトがバブルの崩壊によって挫折しますが、その挫折とコミッショナーシステムがより民主的な方向に向かう流れを描きたいと思っています。また、現代の大型商業施設等を引き合いに、都市の中での建築家の役割についても触れていきたいと思っています。

- © Tomomi ISHIYAMA

- レム・コールハース氏 © Tomomi ISHIYAMA

太田──もうひとつだけ付け加えさせてください。先ほど本橋から説明がありましたように、アーカイブや建築資料を色んなところから掘り起こしておりますが、建築家の事務所だけではなく、今回ご協賛をいただいた大手建設会社、住宅産業、住宅メーカーなどなど建築関連企業のアーカイブにも入らせていただきました。皆さんのご協力のもと、さまざまな資料を見せていただき、展示のなかに入れています。それも結構おもしろい試みなのではないかと自負しています。

(※質疑応答は略しました)

[2014年4月17日 国際交流基金 JFICホールにて]

太田佳代子(おおた・かよこ)

建築キュレーター

2012年まで10年間AMOキュレーターを務める。展覧会=2006年、2010年のヴェネチア建築ビエンナーレ「Cronocaos」、2006年同「The Gulf」(ともに「共同キュレーター)。「Waist Down: Skirts by Miuccia Prada」「CONTENT」ほか。編集=『プロジェクト・ジャパン メタボリズムは語る...』。共編=『Inside Outside / Petra Blaisse』『Al Manakh』『Post-Occupancy』『ニュー・アーバン・コンディション』ほか

中谷礼仁(なかたに・のりひと)

歴史工学家

1965年生まれ。早稲田大学創造理工学部建築学科教授。著書=『国学・明治・建築家』『セヴェラルネス+──事物連鎖と都市・建築・人間』。共著=『近世建築論集』『今和次郎「日本の民家」再訪』ほか

http://www.nakatani-seminar.org/

本橋仁(もとはし・じん)

科学者(見習い)

1986年生まれ。2011年早稲田大学大学院修了。現在、同大学建築学科専任助手

http://archive-tektur.net/

小林恵吾(こばやし・けいご)

建築家/早稲田大学建築学科助教

1978年生まれ。2002年早稲田大学理工学部建築学科卒業、2005年ハーバード大学大学院デザイン学部修士課程卒業、2005年-2012年OMA/AMO勤務

山岸剛(やまぎし・たけし)

写真家

1976年生まれ。1998年早稲田大学政治経済学部卒業。2001年早稲田大学芸術学校空間映像科卒業

山形浩生(やまがた・ひろお)

批評家・翻訳家

1964年生まれ。著書=『新教養主義宣言』『要するに』。訳書=ウィリアム・S・バロウズ『ソフトマシーン』、フィリップ・ K・ディック『死の迷路』、ポール・クルッグマン『クルーグマン教授の経済入門』、ビョルン・ロンボルグ『環境危機をあおってはいけない』ほか

石山友美(いしやま・ともみ)

映画監督

日本女子大学家政学部住居学科修了。フルブライト奨学生。ニューヨーク市立大学大学院都市デザイン学科修士課程修了。作品=『少女と夏の終わり』