生環境の環を歩きながら

「地球の声」に耳を澄ます

「地球の声」に耳を澄ます

獲得されるものとしての生環境

- 中谷礼仁氏

おさらいがてら2017年の記事「不寛容化する世界で、暮らしのエコロジーと生産や建設について考える(22人で。)」を読み返したところ、2019年の状況は2年前の危機感がずっと続いている感じがしました。残念ながら事態は、真綿で首を締められるようにじわじわと悪くなっているようです。そのなかで自分は今後、どのように生活をデザインすべきか。今日はこうした社会の動きを踏まえて、私からいくらか踏み込んだ報告をしたいと思います。

昨年11月に、「生環境構築史」について考える研究体を松田法子先生(京都府立大学)と青井哲人先生(明治大学)とともに立ち上げました。今日はその報告を通じて今後の展望を開きたいと考えています。ここでの「生環境」とは環境一般ではありません。人間が生存可能な環境に限っています。もちろん人間が主体となって構築した環境も含まれます。

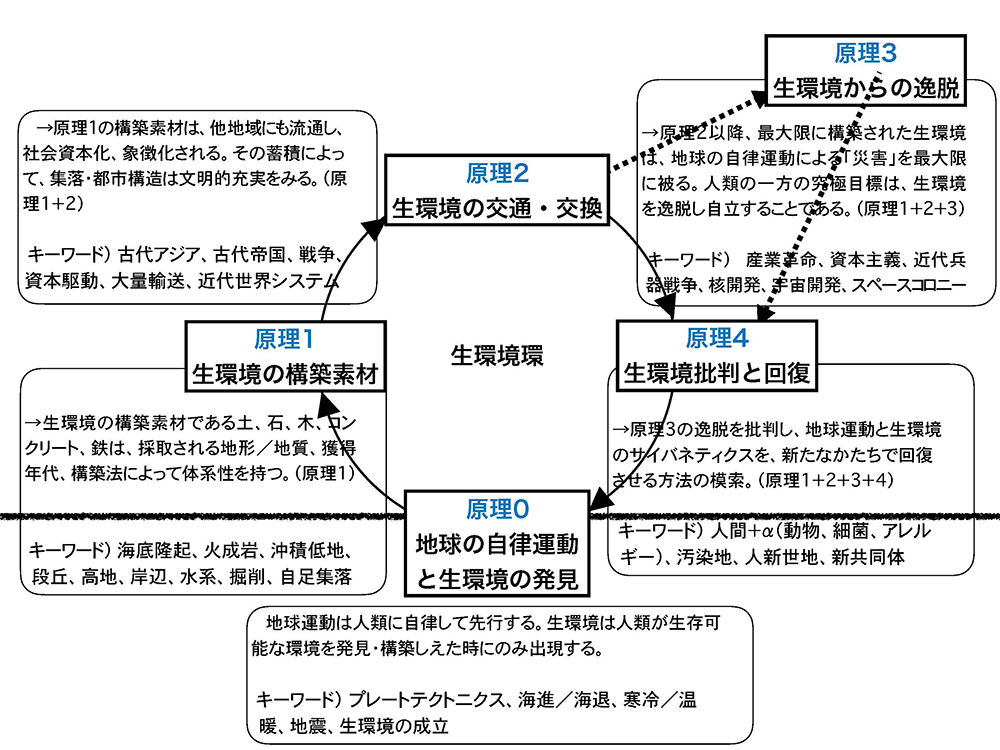

さてその射程について説明する前に、世界をどう捉えるかというえらく基本的なおさらいから始めます。カール・マルクス(Karl Heinrich Marx、1818-1883)が提示した唯物史観は、彼の共産主義への展開以前に、どのような過程を経て社会の歴史的諸段階が構成されるか、そしてそれをどのようにして私たちが描けるようになるかについて、非常に大きな意味をもつものです。近代史自体は基本的に唯物史観によって構築されてきました。説明するまでもなくマルクスの唯物史観には下部構造と上部構造という階梯[fig.1]が与えられています。下部構造は生産や経済の動きであり、人間社会成立の基底です。下部構造から反映され形成されるのが上部構造です。それは法や政治、また宗教、芸術といった人間活動の上位的産物です。それは下部構造を社会的にコントロールしようとする意識形態と捉えられます。しかし両者は調和的関係のみならず、むしろ矛盾によって歴史的段階が展開していきます。マルクスは先に下部の実体が先行し、あたらしい上部構造がそれにともなって弁証法(批判から統合)的に形成されるものと考えました。例えば産業革命(下部構造)の約60年後の20世紀初期に産業革命後の生産様式にのっとったデザインを意識的に実行しようとする建築のモダニズム(上部構造)がようやく興ってその後のデザインの主流の方法論になったことはわかりやすい例として挙げられると思います。

- fig.1──唯物史観の階梯ダイアグラム

作成=中谷

ここで重要な観点が、マルクスが「自然」の問題をどのように扱ったかということです。『資本論』では亜麻布(リネン)の例がさかんに用いられていますが、これはファブリックなので自然そのものではない。自然は社会とこれとどのように関係づけられるのか。じつは、マルクスは『資本論』のなかで自然について示唆しつつも抽象的で、はっきりと論じているとは思えません。しかし彼は人間社会の外にある自然を重要視していたと思います。でなければ特に産業革命後の人間を含めた自然資本を大量消費する下部構造の発達過程を論じることはできないわけです。

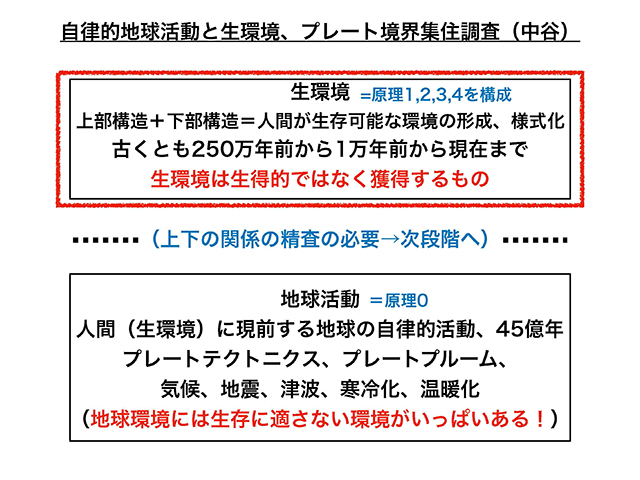

さて、マルクスのいう上部構造と下部構造で構成された人間社会とは、人間が存在する環境が形成されていることが大前提ですから、それはつまり生環境構築のための様式化の歴史として考えても良いのではないか。そんなことを、2013年に行ったユーラシアプレート境界際の住居様式の縦断調査★1の後で考えたのです。そうなると人類史は有史以前、古くとも類的には250万年前、社会化されるのは1万年前、そしてそれが現在まで続いているものであり、それらはすべて生環境=人類が生存可能な環境を前提として展開してきました。一方、私がプレート境界を歩いて感じたのは、地球上に人間が住める場所はことのほか少ない、環境のレンジは狭いということです。そもそも私たちが「環境」と言うとき、なぜか人間に対して優しい融和なイメージで捉えがちですが、環境とは本来私たちに都合の良い形で与えられたものではなく、逆に人間が自然にはたらきかけなくては成立せず、生活しえなかったものでしょう[fig.2]。プレート境界の旅以前ではこの当然のことが私にはまったくわかっていなかったと気づかされました。

プレート境界を歩く作業は、同時に地球の活動を考える経験でもありました。地球の地殻が動いた痕跡としての巨大な山に遭遇したとき、すごいものだなと感じたのと同時に、人間が生まれる前にすでに地球が環境をデザインしていたのだと思い知りました。つまり、地球活動というのは生環境に先んじて存在する地球の自律的活動であり、これが45億年続いてきた。そこで肝心なのは、地球活動は人類に関係なくすでに自立していたということです。地球は私たちのためにその活動環境をあらかじめ用意しているわけではない。地球には人間の生存に適さない環境がたくさんあるのは当然です。魚類に住みやすい環境が人間にも好適とは思えません。人間側がおのれの生環境を見つけ構築しないといけない。つまり、私たちが生環境を生得的なものではなく獲得するものであると捉える場合、マルクスが抽象的に把握していた自然領域と人間社会との関係性を、地球活動も含めて史的様式として考えを深めることができるのではないか。地球活動と生環境の関係を精査する必要があるだろうと。こうしたことが私たちの研究を次段階に進めるきっかけになりました。

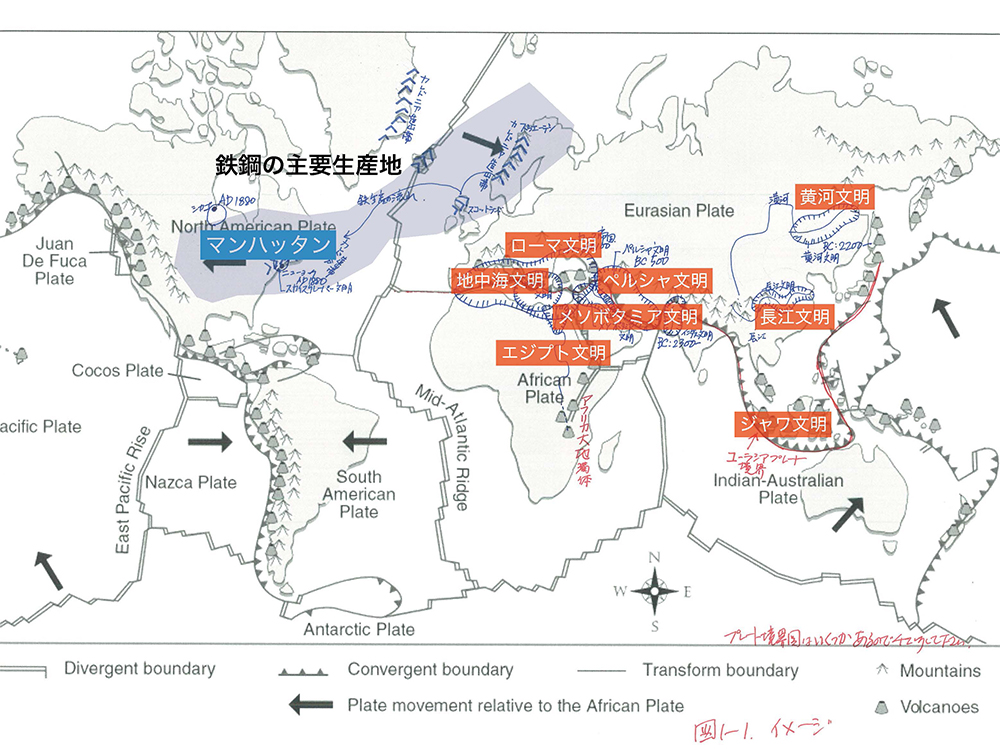

- fig.2──地球活動と生環境の階梯

作成=中谷

生環境環と5つの階梯

中谷──そこで地球活動を社会構造に取り入れるために、地球活動を「原理0」と名付けました。生環境にもマルクスが言う史的様式のように、原理1、2、3、4という諸段階があるのではないかと考えたからです。そうして私たち3人が議論を重ねながらまとめたのが次の図式です[fig.3]。この[fig.3]を私たちは「生環境様式の原理的構想」と呼んでいます。「原理0」は人間の生存に先んじて存在する地球の自律運動を表しています。地球は人間に関係なく自律的に活動する、いわば究極の芸術品です。その活動を私たちは今、例えば災害と呼んでいます。次に大地として定常する原理0をもとにして、生環境の原理1から4までを当てはめた「生環境環」という再帰的な輪を描いてみました。

「原理1」にあたるのは人類による「生環境の構築素材の発見」段階です。自律的な地球活動のなかで人間はなんとか暑さや寒さをしのぐための素材を見つけ、生環境を自ら充実させようとします。この原理1は歴史的にすでに起こったことです。代表的な構築素材は土や石、木、レンガといったものでしょう。例えばレンガは土から取り出され展開したものであり、駄石やセメントとともにローマ時代にコンクリートに展開します。近代においては構築素材としての鉄も発見され大いに展開しましたが、このことは後述したいと思います。それぞれの生環境の構築素材は発見年代も違うため、採取される地形/地質、獲得年代、構築法の違いがあり体系性をもっています。これらの素材をそもそもつくり上げたのは、褶曲や海底隆起や火山活動など、さまざまな大地の活動です。

次に起こる原理2は「生環境の交換、交通」の段階です。原理1は人間が地域で個別に自足するイメージでしたが、そうしているうちは古代文明も生まれません。古代文明の実現には各地の生環境構築素材を集積しうる侵略も含めた「交換、交通」が必要だったと考えられます。つまり、あそこでは貴重な御影石が採れるとか、こちらでは腐らない硬い木が採れるというふうに、原理1で発見された構築素材が他地域にも流通し、社会資本化されたり、希少な素材ならば象徴化を担うようになる。その蓄積によって集落・都市構造は文明的な充実をみるのです。基本的には近代初期までこの原理2の段階の世界だったと言ってよいでしょう。そして次に迎える原理3こそ私たちが生きる近現代ですが、この段階は生環境の環から外れていくのではないかと思います。

塚本由晴──外れちゃうんですか?

中谷──外れていこうとしています。例えば近代社会を成立させる生環境が最も嫌うのは自然災害であり、最も注意を払うのが防災です。なぜかというと、原理2以降、人間の技術によって最大限に構築された生環境が地球から自立しようとしているからです。つまりこの段階では、人間が自分たちの技術をもっぱらにして、自分たちに都合のいい環境をつくることに傾注します。こうしたときに原理0は災害として現れます。ただしそれは絶対に沈静しません。なぜなら原理0に内在する莫大なエネルギーは消えようがないからです。そのエネルギーの影響をある側面で防いでも、ほかの思いがけない経路からかならず影響は変質して出てきます。そこで人類の究極の目標がひとつ顕在化します。それは原理0=地球活動と縁を切ることです。この最もわかりやすい例が宇宙開発に血道を上げる超富裕層、例えばZOZOTOWNの社長であり、堀江貴文氏です。民間による宇宙開発の創始はヴァージン・グループの創業者リチャード・ブランソンでしょう。お金持ちが宇宙に行きたがるのは原理3の象徴的な活動なのです。その意味では順番が前後しましたがNASAなどの国家による宇宙開発も同じことと言えます。いずれにせよ宇宙開発を、原理3の後期段階、生環境環から逸脱を図る段階に達したと考えることが重要なポイントになります。もちろんこれは、地球を有限な宇宙船と考えた建築家・バックミンスター・フラー(Richard Buckminster Fuller、1895-1983)とは正反対の考えです。

トム・クルーズ主演の映画『オブリビオン』(2013)では、ゴミ溜めになった地球をスペースコロニーの指令を受けて管理するクローン人間の姿が描かれました。このイメージを拡げると私のほうはゴミ溜めになった地球で暮らす野蛮人グループにいるような状態になりますが、宇宙開発に象徴される生環境の原理3段階を再帰的に批判し、何とか原理0から原理4の生環境環を回復させるべきではないかというのが私たちの提案です。つまり原理3の逸脱を否定ではなく批判し、地球運動と生環境のサイバネティクスを回復させる新たな方法とデザインの模索を考えたい。原理3では産業革命、資本主義、近代兵器戦争、核開発、宇宙開発、スペースコロニー、AI管理等がキーワードになります。これらは19世紀以降に本格化したものです。それが今、原理4に向かっているかは悲観的で、最終的に地球=原理0を見捨てるベクトルで動く活動には批判的立場を崩すことができません。これから次の段階が到来するとしたら、多様な生物、細菌、アレルギー、人新世、あるいは核燃料の保存、廃棄方法などと関係しながら、原理3までの生環境批判と回復といったものが行われるというのが主なシナリオです。それは原理3進行の裏側で同時に起こりうるし、現に原理4的な現象はさまざまな形で起こっている。

ここで写真を使って原理0、1の状態をお見せしたいと思います。この写真[fig.4]はイランのイスラミーエで撮影したものです。急峻な谷の下に村があり、人間が住めるところと住めないところがとてもわかりやすく現れています。これが原理0と原理1が隣り合うイメージです。

- fig.4──イラン、イスラミーエ

撮影=中谷(2013)

次の写真[fig.5]は、原理1が現れたイランのバルカネ村です。村の脇に石切場があり、村人が作業をしていました。何をやっているか訊いたところ、家のファサードが崩れたので石を採って再び積もうとしているということでした。まさしく人間が生環境の構築素材を発見する現場を見たわけです。

- fig.5──イラン、バルカネ村

撮影=中谷(2013)

次に原理2ではどのようなことが起こるか。この写真[fig.6]はエジプトのルクソールで撮影したものです。ルクソールにはとてもすぐれた石灰岩があり、貴族が土地を掘って墓をつくっているわけですが、写真の場所にはホルス神の像が鎮座しています。このホルス神は石灰岩ではなく、ルクソールでは産出しない御影石でつくられています。その御影石ははるか上流のアスワンの方から持ってこられたものでした。ラムセス2世は自分の権力を誇示するためにナイル川の上流からわざわざ石を運ばせたわけです。つまり、石材運搬による構築素材の交通、集積が起こったというわけです。このようにひとつの場所にさまざまな素材が集められたことで古代文明の構築が成立しました。

- fig.6──エジプト、ルクソール

撮影=中谷(2015)

原理3の現れとしての鉄鋼(都市)

中谷──原理1、2はこうしてわかりやすく捉えることができました。ところが、プレート境界を歩いていたある日、気づいたことがあります。それは鉄でできた村がどこにもなかったということです。こうした当たり前の事実も実際に行ってみなければ明言できません。映画『指輪物語(ロード・オブ・ザ・リング)』のように自分の知らないところに鉄でできた村が存在する可能性もあるからです。しかし歩いた結果、こうした村には一度も行き当たりませんでした。すると構築材としての鉄、特に強い鋼鉄が登場、量産化するのが原理3の段階なのではないかと推測できます。例えば、今私たちが話しているこの部屋の内装には石灰っぽい表面のプラスターボードが使われていますが、下地はCチャンネルという溝型鉄鋼で組み立てられています。鉄筋コンクリートも中身の半分弱は鉄筋です。つまり、現代都市の大部分には予想以上に鉄が用いられていています。鋼鉄が都市の主要構築材になったのは、ここ1世紀ぐらいの現代都市が有史以来初めてということになります。では、なぜ鉄材が急に人間社会に現れたのか。そういったところから原理3誕生の契機を考えてみたいと思います。その気づきの過程をお話しします。

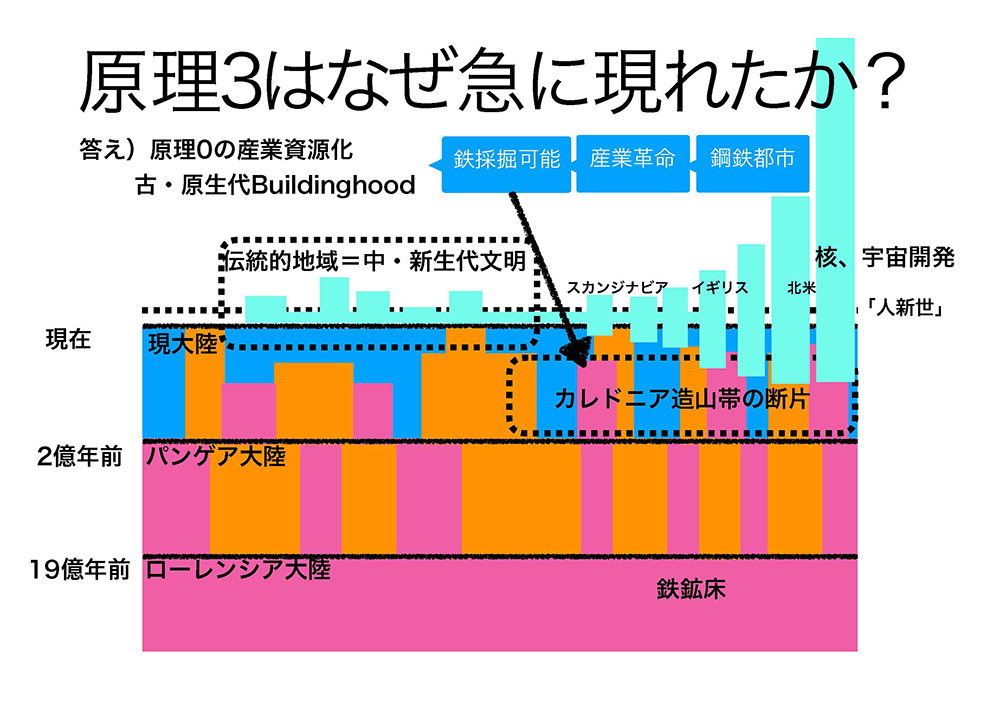

まず、プレート境界と古代文明圏を重ね合わせた、このような図[fig.7]を描いてみました。これをみると驚くことに両者の位置がほぼ重なっています。例外は黄河文明とエジプト文明ですが、じつは例外ではありません。黄河文明のほうはプレート境界際の山脈からの水源、エジプト文明はアフリカ大地溝帯──地球が割れるところですね──からナイル川が生まれ、エジプトにまで流れています。つまり両者はプレート境界際の水源から水だけを引き出し、文明圏は比較的安全な場所に位置するという最高の条件を具備しています。このように人間の古代文明はプレート運動と大きく関係しているのです。山(大地の高低差、地質の多様さ)がなかったら水は湧きません。つまりその理由は古代文明の成立が、多量の水を必要とする灌漑農耕、あるいは海を舞台とした交易社会を前提としていたからだと思います。

ここで気づくのは鋼鉄都市であるマンハッタンは、古代文明圏と異なりプレート境界に位置していないことです。つまりマンハッタンの成立は原理2までが持っていた生環境構築素材の流通様式とは別の理論で動いているのではないか。だとしたらこれは歴史的に相当特殊な状態と言えそうです。

それでは、もはや原理3と明言してもいい鋼鉄の化身・スカイスクレーパー(超高層ビル)はどこに立地するのか。ここでお見せしたいのは「INTERACTIVE Skyscraper Maps」というウェブサイトです[fig.8]。これは地球上で新しく高層ビルができるたびにその位置をプロットしてくれるおもしろいサイトで、マップを拡大すると立地が手に取るようにわかるようになります。

- fig.8──INTERACTIVE Skyscraper Mapsによる超高層の立地の基本条件

出典引用=http://skyscraperpage.com/cities/maps/

これによれば、スカイスクレーパー群は大部分が海際に立地しています。内陸に建つ場合もありますが、そこには必ず河川が流れている。水に近接しない珍しい立地例も少数ですがあります。例えばサウジアラビアの首都リヤドがその例ですが、そこでは大きな幹線道路やハイウェイが走っている。つまりハイウェイによる運搬が可能となって砂漠の真ん中に超高層ビル群が建っている場合もあります。するとスカイスクレーパーを成立させる大きな条件が明らかになってきます。つまり、海や川、幹線道路のような大規模な物流を可能にする交通路が前提になるのです。超高層建築はその建設と使用の双方において、大規模な交通移動が一体的に計画されていなければならないということになります。

垂直方向のスカイスクレーパーだけでなく、水平方向の鉄道や橋にも着目しておきましょう。ニューヨークでブルックリン・ブリッジが開通するのは1883年のことで、その翌年にシカゴでもスカイスクレーパーが完成します。これが超高層建築群の始まりです。鋼鉄を使用した、水平にも垂直にも長大な建設物がほぼ同時にアメリカの東海岸で興ったのです。これは鉄がどのように生まれたかという問題とも大きく関わります。映画『ターミネーター2』(1991)がわかりやすい例ですが、鉄は溶けて形を変えるため、大規模工業による複製加工が容易であるといった特徴を持ちます。さまざまな現代都市で使われるようになったのもこうした事情に起因します。

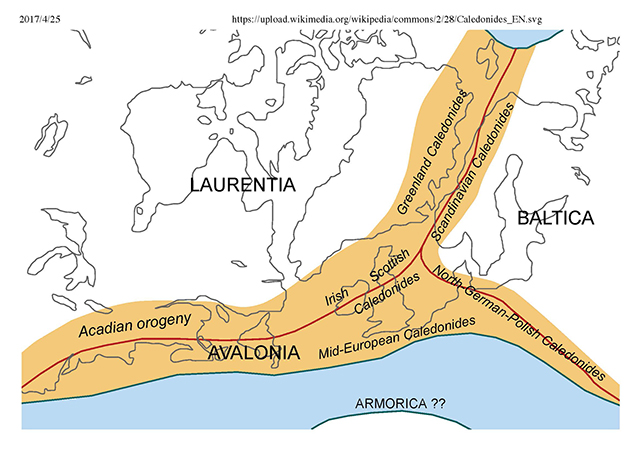

それだけで話は終わりません。ある日ウィキペディアで異様な地図を発見しました。それが「カレドニア造山帯」についての説明図です[fig.9]。現在のスカンジナビア半島、イギリス、アメリカ東海岸が重なる広範囲に、カレドニア造山帯というかつての造山運動によって形成された地形があります。しかしこの地図をみるとどこかおかしいことに気がつきます。現在の地図ではないんですね。地図上に記された「LAURENTIA」とは、19億年前に形成されたといわれるローレンシア大陸のことです。

- fig.9──カレドニア造山帯

引用出典=Wikimedia commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caledonides_EN.svg

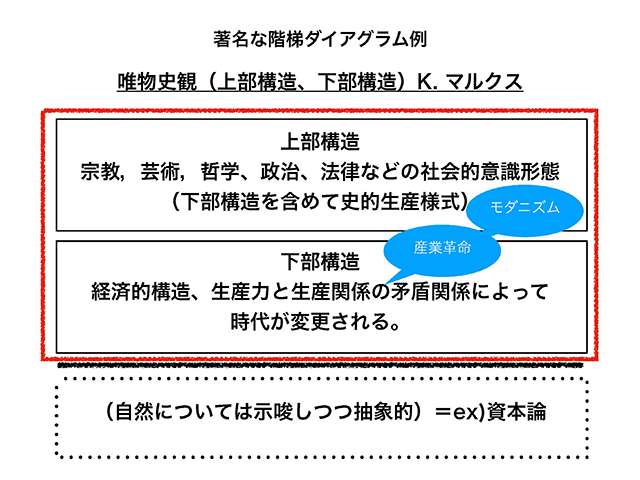

このカレドニア造山帯が人類史上重要な意味を持つのは、鉄鉱床を豊富に含んでいるためです。さらにおもしろいことに、鉄は19億年前にはすでに酸化結合が終了して、その後わずかにしか鉄鉱床は蓄積されていません。つまりこれ以降、地球では鉄がほとんどつくられていないということになる。それを知ったとき、私はぞくぞくしました。なぜ19世紀ごろ、私たちの社会を人知の及ばない遥か昔の地層から取り出された鋼鉄が埋め尽くし始めるようになったのか。そしてなぜ原理3の段階が急に現れたのか。

その答えはこれまで発見されなかった原理0=鉄鉱床の産業資源化、生環境構築素材化です。つまり、地球はそもそもフランケンシュタインみたいなもので、いろんな地殻が縫合されて成り立っています。地殻と地殻がくっついては離れ、またくっついてということを気の遠くなる時間をかけて繰り返してきました。プレートテクトニクス論理を初めて提唱したアルフレート・ウェーゲナー(Alfred Lothar Wegener、1880-1930)は、現在の諸大陸はもともとパンゲア大陸というひとつの大陸であったと想定しました。パンゲア大陸が形成されたのは2億年前とされていますが、ローレンシア大陸はそれより前に存在していたはずとされる超大陸です。そのローレンシア大陸の一部がカレドニア造山帯です。鉄鉱床は、プレート運動による造山運動でさらに撹乱されていきます。その結果、スカンジナビア半島やイギリス、北米一帯のカレドニア造山帯に含まれる鉄鉱床が現れやすくなりました。そして技術書で言えばアグリコラの『デ・レ・メタリカ』(1556)あたりを嚆矢として、17、18世紀ごろからスカンジナビア半島とヨーロッパ北部で鉄鉱床から鉄を大規模に採掘できる技術が発生しました。これによって産業革命を実行する機械の製作が実現しました。さらに鉄鋼の主要生産地はローレンシア大陸のカレドニア造山帯をなぞるように、その後イギリス(19世紀)、そしてアメリカ北部(20世紀初期)へ移っていきます。こうしてシカゴやマンハッタンが超高層化され、鋼鉄と都市が結びつくようになったのです。したがって原理3が現れた背景には、人間側の産業技術の発展と19億年前の鉱床が出会うという、これまでの古代文明にはなかった生環境様式が生じたからなのではないかと考えることができます[fig.10]。

鉱床に遭遇した18世紀のスカンジナビアやドイツの人たちや19世紀のイギリスの人たちは、鉄そして鋼鉄の可能性をどう考えたのでしょうね。ひょっとしたらこれで宇宙に行けると考えたかもしれません。鉄素材を見て、これをうすく伸ばしたら人間環境は自立できるのでは、宇宙に行く船を作れるかもしれないと思うことぐらい、人間の直観力なら朝飯前だったろうと思います。いまそのあたりの文献を渉猟しています。もっと卑近なわかりやすい例で言えば(この場合は当時新素材だったアルミニウム製なのですが)金属の可能性が人々の想像力を宇宙にまで拡げたことが、フランスの作家ジュール・ヴェルヌ(Jules Gabriel Verne、1828 -1905)の作品からも窺われます。1865年に書かれた『月世界旅行』にはアルミニウム製の宇宙船(大砲)が登場します。こうした作品を通じて、当時多くの人が宇宙へと意識を向けるようになったのかもしれません。すると核開発や宇宙開発は原理3の成熟段階という歴史的段階を持つ特有の傾向として把握できます。原理3を方向づける、最終段階における地球からの離脱というベクトルがこの段階でほぼ決まりました。これで世界を賑わせるさまざまな現代の新発明、そして小説やSFの方向性がわかりやすく腑に落ちたというわけです。

原理4へ──生環境環への批判的再帰

中谷──次に原理4を考えます。おそらく99%の確率で宇宙に行けない私たちが原理4を考えるとき、まず原理0の地球での定在性が前提となります。定在性を前提にするとは、つまり地球の存在を最大限尊重しようということです。そして、『オブリビオン』で描かれた世界のように、地球のゴミ化前に原理3の拡張を批判しなければなりません。一方で前原理までの既存のシステムも私たちは簡単にぶち壊すわけにはいかず、これも前提として認めることになる。そこで、原理0との共存を目指し、諸関係を再構築することが求められます。ここから原理4に向かうにあたって「大ブリコラージュ」時代が始まることを宣言したい。ここまでを振り返りつつまとめると、生環境原理の要点として原理0は必ず定在するものとする。原理1では構築素材を発見し、原理2でその交換、交通、集積を行い、原理3で生環境環から逸脱し、原理4で批判的に再帰する。そして各原理1、2、3、4は、前原理のシステムをうちに含む。そうして現代の政治体の跳梁には目もくれず、次の次の時代くらいを考えるために早めに生環境学を構築しておきたいというのが、ここでの私たちの提案です。原理4様式の構築を目標とした場合、原理0のインパクト評価や、地球資源の見積もりにはすでにデータはありますが、各原理における生環境構築様式の史的解明はまだ誰も手を付けていないので、私はこれを歴史にきちんと書き込みたいと思っています。

註

★1──『動く大地、住まいのかたち──プレート境界を旅する』(岩波書店、2017)参照

- 獲得されるものとしての生環境/生環境環と5つの階梯/原理3の現れとしての鉄鋼(都市)/原理4へ──生環境環への批判的再帰

- 下部構造としてのEarth Life Mode/「量としての人間」が変えるもの

- なぜ「地球の声」か/空間論の逆使いで取り戻されるもの/連関を留めるものとしての叙事詩/空間論から離れて考える

- 建築デザインをいかに生環境につなぐか/地球の有限性と物質の再配置/人間に現れる「地球の声」の形/生環境環の不可逆性

- 200℃までの世界──川合健二のエネルギー理論/ハンナ・アーレントの「Worldliness」/福島──個人に委ねられる村の行方

- ティモシー・モートンの「とりまくもの」/グレート・ブリコラージュ──原理4に向けて