建築的知性:生きていることの条件において──「マイクロ・パブリック・スペース」展によせて

- アトリエ・ワン

「マイクロ・パブリック・スペース」展

『空間の響き/響きの空間』などで明らかなように、アトリエ・ワンは、建築が作り出す人工空間を、絶えず動いている生き物たちが棲息する環境=ニッチという生態学的単位で捉えることから出発した。もっとも彼らの思索の歩みは、この地点からさらに展開して久しい。彼らは、さらにヒトという生き物にしつらえられた場のスペシフィシティに迫るために、「ふるまい behavior」という概念を軸に観察を行なうようになった。「ふるまい」という概念の賭けどころは2つある。ひとつは、人とそれ以外の生物、さらには無機物までもが、ひとつの空間を構成する要素として等価に捉えられるようになる点。そして2つめに重要なのは、「ふるまい」という概念が、習慣や歴史などの時間的要素を含み込む点だ。その意味で彼らが言う「ふるまい」概念は、極めて哲学的な意味内容を含意していると言ってよいだろう。

ひとつの空間=ニッチを形成する複数のアクター(ヒト、建築といった単位のみならず、建築の素材、気候、あるいはその場を制御する諸制度など)の相互作用において一定の均衡が生まれた時に、特定の「ふるまい」が、ひとつのパターンとして持続的に定着すると彼らは主張する。アトリエ・ワンは、個々のアクターが他のアクター(「装置」としての建築)によって一方的に行為を制約されるいわゆる「生権力」や「アーキテクチャ」概念を認めない(『コモナリティーズ』pp.45−46)。彼らは、あくまでもそれぞれのアクターの自律性や自由を担保したうえで、複数のアクターの働きの均衡というモメントに、パターン化された「ふるまい」の発生を見出す。そして、このように他者と共有されうる、多様でありつつも定型化された「ふるまい」が充満した空間を、「内側から支えられた」強い空間とみなすのだ(『コモナリティーズ』p.283)。

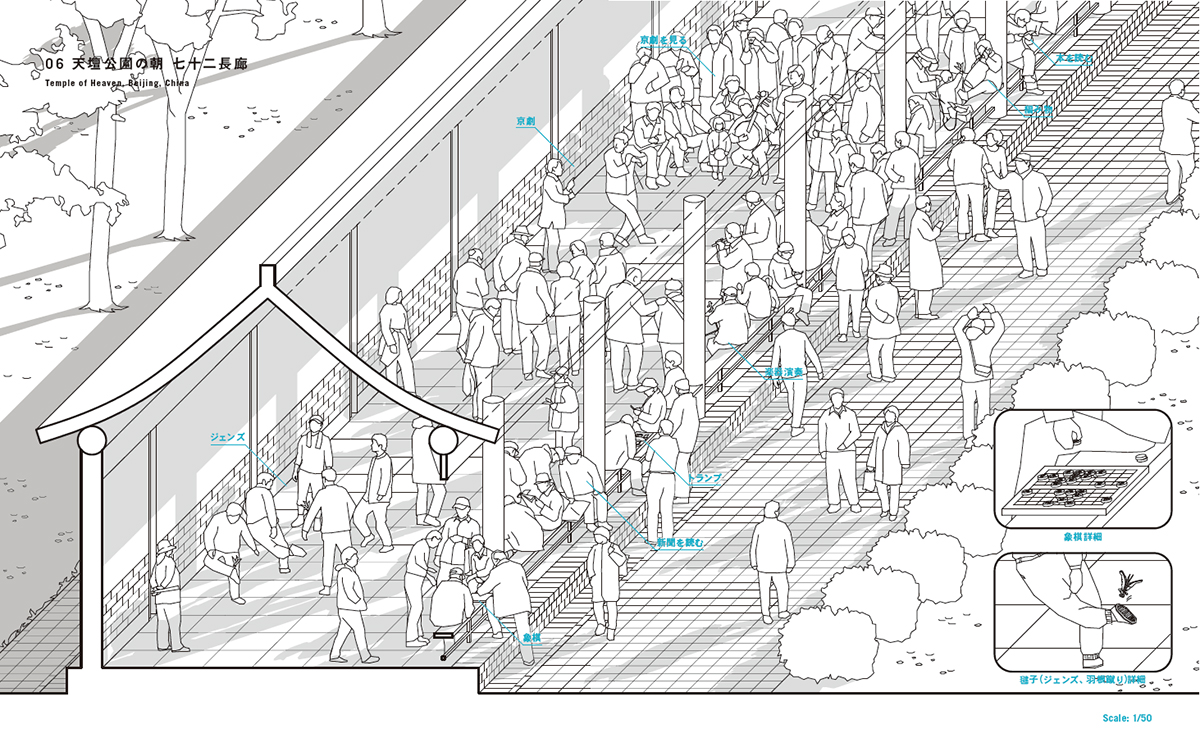

天壇公園(『コモナリティーズ』より)〈クリックで拡大〉

「マイクロ・パブリック・スペース」展もまた、基本的にアトリエ・ワン自身が言明してきた理論に忠実に則った展覧会であり、その展示会場には彼らの都市観察の手法、その理論の具体化としてのインスタレーション、「パブリック・ドローイング」と名づけられた完成予想図、スタディ模型などが、わかりやすく並べられていた。展覧会場の地下1階では、「ふるまいの庭」と題され、7つの巨大スクリーンに、バンコク、香港、重慶、広島、東京、サンパウロなどの都市で撮影された記録映像が上映されている。アジアの映像が多いからだろうか、全体的に湿気を多く含んだ媒質=空気のなかに、さまざまな時代に制作されたであろう人工物が折り重なり、人々はその人工物を拠点に、商売やレクリエーションなどの活動を行なっている。映像の多くは、坂道や交差点など、大勢の人が通行するというイベントをひとつの単位として撮影されていたため、広場、公園、フニクラやロープウェイなどの乗り物は、人々がさながら蟻のように移動していく際に、つかの間立ち寄る場になっているように見えた。このように人々が立ち止まる場が「寄りしろ」となり、露店などの新しい人工物が増築されていく。その様は、あるシロアリが残したフェロモンに別のシロアリが反応し立ち止まることが繰り返されることにより、徐々に排泄物が積み重ねられ、いつの間にか巨大な巣を形成するアフリカシロアリの巣作りにとてもよく似ている。

- 《山水主義・広島》(「マイクロ・パブリック・スペース」展)

よく知られているように、自由にふるまう複数のアクターが非加算的に何かを生み出すことを、複雑系の理論では「創発」という。アトリエ・ワンが提唱する「ふるまい学 behaviorology」も、基本的に「創発」と似たようなことを問題にしているように読める。「創発」の理論を土台にした場合、建築家が自覚的になしうることは少なくとも2つある。ひとつは自らも無数のアクターのひとりとして「創発」に参与することである。この意味での「創発」は、施主、あるいはそこに暮らす市民たち、さらに複数のドラフトマンと共に作業を進める建築家にとっては自明のことだろう(本展覧会ではこのプロセスを明るみに出す展示が「パブリック・ドローイング」というかたちで試みられていた)。またそれゆえに、あえて集団で制作するという試みは、こと建築というジャンルにおいてはさして積極的な意味を持たないのかもしれない。もうひとつの可能性は「創発」を生み出すような場を設計することであり、アトリエ・ワンはこの方向性において多くの卓越した成果を残してきた。

- 「パブリック・ドローイング」(「マイクロ・パブリック・スペース」展)

「マイクロ・パブリック・スペース」展で展示されている数々のインスタレーションもまた、大勢のアクターたちによる創発の成果であると同時に、創発を生み出すべく、人々を立ち止まらせ、そこに集わせる仕掛けにほかならない。そのような視点に立ってみると、なるほど、1階に展示された、《ホワイト・リムジン屋台》にしろ、《スクール・ホイール》にしろ、《マンガ・ポッド》にしろ、展示されたインスタレーションの数々は、絶えず移動している虫たちが、かりそめに身を寄せる、ひとひらの葉や枯れ木のように見えてくる。あるいは虫たちが立ち去り、藻抜けの空になった巣穴と言ってもよいだろうか。実のところ、これらの作品は、美術館という個人主義的に作品を鑑賞するために設えられたホワイトキューブのなかでは、まったくいきいきしていなかった。活発なアクターたちと切り離された「マイクロ・パブリック・スペース」は、会場で映写されている映像のなかでそれらが実際に使用されている時の様子と比べると、あるいは先に挙げた世界各国で撮影された観察映像に比べると、不自然なほどに無力に見え、私はそのギャップに少なからず戸惑いを感じた。

- 《スクール・ホイール》(「マイクロ・パブリック・スペース」展)

- 《人形劇の家》(「マイクロ・パブリック・スペース」展)

以上、「アトリエ・ワン:マイクロ・パブリック・スペース」展示風景の写真は、

写真提供:広島市現代美術館、撮影:内田和宏(CACTUS)

アトリエ・ワンの特異な才能は、すでに人々が長い年月をかけて作り上げた都市や街のリノベーションにおいてその真価を発揮する。彼らは街の一区画を、その場を成り立たせている「ふるまい」という観点から読み解き、設計という作業を通じ、そこにある複数の「ふるまい」を美しく束ね上げてみせるのだ。私たちはその実例を、国内では、2011年に完成した《みやしたこうえん》と2012年に完成した《北本駅西口駅前広場改修計画》に見ることができる。残念ながら私は、未だ北本駅を訪れる機会に恵まれないのだが、小雨が降りしきるなか、初めて《みやしたこうえん」を訪れたときの鮮烈な感動は忘れられない。

渋谷駅で下車し、宗教の勧誘やティッシュ配りがうろうろしている駅横の広場をそそくさと通り抜け、ビックカメラ前の人ごみを縫いながら一路《みやしたこうえん》へ向かった。明治通りに面して広く開口部を取った、歩行者を歓待してくれる階段ではなく、グリーンの床面が古びた既存の歩道橋を上り《みやしたこうえん》前に立つ。途端に強い突風を感じた。実際に風がそよいでいたのは確かだが、その感じ方が強烈だった。公園のけやきの木々は風にそよいでいるのが見え、山手線が公園の背後を、がたんがたんと音をたてて、走って行くのが見えた。同時に、階下を歩く、渋谷と原宿のあいだを往来する人々の流れも感じられた。それらの複数の流れが一挙に感じられたその瞬間、あたかも突風に吹かれているかのような錯覚に襲われたのだった。渋谷という街を成り立たせる無数の運動態=ふるまいを感じたその時、《みやしたこうえん》、複数の支流が流れ込む大きな川に浮かぶ中州のように見えた。そのように思った次の瞬間、いやむしろこの中州のような空間こそが、大勢の者たちの生によって成り立つ動態、アトリエ・ワンの言葉で言うところの「ふるまい」を、複数の流れとして可視化しているという事実に気づかされたのである。

《みやしたこうえん》(『コモナリティーズ』より)〈クリックで拡大〉

長い年月をかけてできあがった「空間の履歴」に分け入り、人々の「ふるまい」がよりいきいきとするように、また個々の「ふるまい」の美しさに互いが気づき合えるように事物を配置・再配置すること。アトリエ・ワンが手がけた2つの改修工事は、建築的知性とは、群れをなして生きる人たちの「ふるまい」を交通整理し、ひとつに束ね上げる手腕にあることを教えてくれる。このふるまいの結び目=バンドとしての建築は、明確な「かたち」として前景化することはない。しかも具体的な「ふるまい」がない状態では、展覧会場のインスタレーションの数々のように、驚くほど寡黙になるのだ。言うまでもなく、こうした作品たちは、いかにもポストモダン的な、ユーザーに依存した「弱い」建築などではけっしてない。そもそも冒頭でも触れたように、アトリエ・ワンの実作品の価値を、近代批判の文脈に沿わせて解することは、かえって作品の可能性を狭めかねない危険さえあると私は思う。哲学が私たちの思考の条件そのものを問いただし、存在の次元、あるいは認識の次元で物事を捉え直すのに似て、アトリエ・ワンは、私たちが「生きていること」の条件の次元で設計するのであり、その作品の強度も美しさもまた、生きていることの条件の次元で輝いている。私見では、アトリエ・ワンは優れて哲学的、しかも存在論的な仕事をしている。その仕事を評するためには、存在論的な次元で世界を眺め、語る力が必要とされている。

柳澤田実(やなぎさわ・たみ)

1973年生まれ。関西学院大学神学部准教授、哲学。共著=『ディスポジション:配置としての世界──哲学、倫理、生態心理学からアート、建築まで、領域横断的に世界を捉える方法の創出に向けて』(2008)、『floating view──郊外からうまれるアート』(2011)ほか。