【レポート】中村竜治『コントロールされた線とされない線』刊行記念、中村竜治+皆川明トークイベント──狭いは広い、古いは新しい

現代建築家コンセプト・シリーズNo.16、中村竜治『コントロールされた線とされない線』(LIXIL出版、2013年9月刊行)の刊行を記念して、2013年10月22日、東京・青山ブックセンター本店で、中村竜治氏×皆川明氏(ファッションデザイナー、minä perhonen ミナ ペルホネン)のトークイベント「織るように描き、縫うように建てる」が行なわれました。手のひらにのるほどの小ささの作品から人がそのなかに住まう住宅まで、さまざまなスケールの造形を試みながら、デザインについての意識を押し広げてゆく建築家・中村竜治氏。そして中村氏が展覧会会場の構成を行なった「リボンプロジェクト」(OZONE、2008)や「感じる服 考える服」(東京オペラシティ アートギャラリー、2011)などで協働されたファッションデザイナー・皆川明氏はまた、生活を彩る小物から身を包む服飾まで、人と日常の関わりを強くするデザインをされています。 建築とファッション、かたちは異なりますが、お二人が考えるデザインの根源的な力やイメージはどのようなものでしょうか。作品を生み出す意思に共通される視線や思いなどを、お二人の作品紹介を含めて、お話いただきました。当日の対話を、たかぎみ江さんにレポートいただきます。

なんとなく似ている

中村竜治と皆川明、みんなこの組み合わせに惹かれて来たのではないか。と思えるほどに魅力的なセッティングだった。ジャンルは違うが、作品から受ける印象とは裏腹に、妥協のない、厳しいものづくりをしている点で中村と皆川は共通している。

皆川明の主宰するファッションブランドminä perhonen(ミナ ペルホネン)の特徴は、非常に作り込まれたオリジナルのファブリックにある。あの一見ゆるかわな雰囲気の生地は、素材や工程が一つひとつ検討され選択され、圧倒的なデザイン量が詰め込まれている。大量生産が前提の織物製造においては技術的にも採算性においてもけっして容易なことではないが、皆川は産地と密に連携し、信頼関係を築き上げることでこれを実現してきた。

一方の中村も、作り方を説明するのは簡単だがこれまで誰も類似するものを作ったことがないようなものをよく作る。そこで、協働する工場を探すことから始まり、品質管理や搬入や保管の方法を含め、生産プロセスを一から開発する。公共性や利便性の面で物議をかもしそうな勇気ある提案もしばしばする。

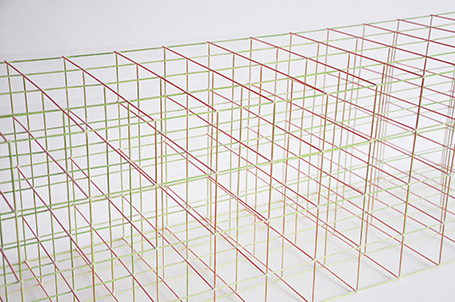

- 中村竜治、ベンチ《睡蓮》。細いフレームの4面が色鉛筆により手塗りで塗り分けられている。

© ryuji nakamura & associates

- 中村竜治、インスタレーション《dance》。22,464本のピアノ線を手作業で円型にし、ハンダで接合。

© ryuji nakamura & associates

「織るように描き、縫うように建てる」というタイトルの通り、自他ともに「なんとなく似ている」と認める2人が、それぞれの分野で掘り下げてきた思考が響きあう場となった。

人とものの着地点

今回のイヴェントは、現代建築家コンセプト・シリーズ(LIXIL出版)から8月に上梓された中村竜治の著書『コントロールされた線とされない線』を記念したもの。中村はこの題名についてこう説明している。「ものをつくることは形をコントロールすることだけれども、一方で素材には、膨張したり反ったりというような、無視できない性質がある。そこで目地を設けたり、接合部を可動にしたりして、なんとかコントロールしようとする。ものというのはそんなふうに、人がコントロールしようとする意志と、それに対する素材の反動が、せめぎあってできていくものだと思っています」。

これはずっと中村の発想の原点にある問題意識だ。機能などの意味を形に直接結びつけることはせず、物質はどのように振る舞うのか、その形状を人がどう知覚し認識するのか、という、科学者のように対象から距離をおいた観察から始める。

たとえば、《catenarhythm》(「散歩──ミナ ペルホネンのリボンプロジェクト」展、リビングデザインギャラリー、2008)でリボンを吊って展示したのは、それが「リボンが一番リボンらしく見える状況」だからであった。柔らかく細長い物体だから懸垂線を作るし、触れば揺れる。デザイナーの意志でコントロールできないその形には、ものの特性がよく表われる。また《bang》(2011)や《red whale》(2012)は単位を反復させることで生まれる、関係性の規定の実践だ。懸垂線を使うのは、敷地の文脈がある建築と違って手がかりが希薄な展覧会場の設計に際し、頼りになるのは普遍的な重力である、という考えによる。

- 2人の最初の接点となった《catenarhythm》。皆川がデザインしたリボンを展示する会場構成を中村が担当。「万人に受け入れられそうな案と、意欲的だけど実現が難しそうな案、2つの案を用意したんですけど、皆川さんが迷わず後者を選んだのが印象的でした」(中村)。

© ryuji nakamura & associates

- 中村竜治、《bang》。洋服の展示のための会場構成。

© ryuji nakamura & associates

- 中村竜治、《red whale》。ガラス窓のインスタレーション。

© ryuji nakamura & associates

中村はかつて「仮にビルが人の型をしていたらどうなるだろう、と考えたりする」と言ったことがある。足や指の細い部分はどうやって施工するだろう。普通のビルなら特別な場所といえばせいぜい最上階ぐらいだろうが、人型なら頭の先や指先も特別な意味合いを持つだろう。そこまでの経路はどういう形になるだろう......。機能とか利便性とか作りやすさといった人間サイドの都合を留保して、純粋に形が持ちえる意味の可能性を考えるための思考実験だ。つくる人間の事情とつくられる物質の事情、見る人間と見られる物質を、中村は等価に見ている。

「自然と人工」でもなく「直線と曲線」でもなく、「コントロールされた線とされない線」。人とものとの関係を表現する、無二の言葉だ。人間と物質を同じ大きさで見ながらその着地点を探ってきた、これまでの活動を端的に言い抜く題名である。

- 皆川明氏(左)、中村竜治氏

「この空間のためだけの展示品を作りたいぐらい」

今回のトークで特に興味深かったのは、ファッションデザイナー10組の展覧会「感じる服 考える服:東京ファッションの現在形」(東京オペラシティ アートギャラリー、2011)を回顧する場面だった。人間の目の高さに梁を浮かせて区画するという中村の挑発的な会場構成に対し、 「普通はできないと言ってしまいそうな、力強いアイデアでした。本当はこの空間のためだけの展示品を作りたいぐらいだった」という皆川は、積極的に空間を生かす展示を考えた。

- 中村竜治による「感じる服 考える服:東京ファッションの現在形」会場構成。柱を使わず目の高さの太い梁だけで区切る。

© ryuji nakamura & associates

- minä perhonenの展示空間。浮いた梁に呼応すべく、アクリル板に服を入れて浮いて見えるように展示。区画の梁の内側に写真を並べ、一部は壁に続く。梁をくぐって中に入らないと全体像がわからない。

- 階段を登ると観光地によくある「顔出し看板」

ともに「感じる服 考える服:東京ファッションの現在形」(2011)、

東京オペラシティ アートギャラリーでの展示風景

撮影:木奥惠三、提供:東京オペラシティ アートギャラリー

「展覧会なのに『見えない』という条件が入っていたり、梁をくぐって意識的に移動するのが新鮮でした。体感すると驚きがあって、建築家の計算や意図が見えてきます。ファッションと同じで建築は体感するものだと感じました」(皆川)。

「それぞれのデザイナーがどんな見せ方をするのか楽しみだったんだけど、皆川さんは梁の高さとか、空間を意識していた。視野の広さにびっくりしました」と中村は振り返った。「向こう側が見えそうで見えないのでストレスがたまる会場なんですが、それを見越してか皆川さんが見晴らし台を作ってくれた。誰もやらなかったら僕が作ろうと思っていたので、うれしかったです。登った人が展示物に混ざるという状況も生まれて、会場が面白くなった」。

ファッションデザイナー自らが世界観の見せ方を考えるという意欲的な展覧会だったが、建築家の投げかけた思考をファッションデザイナーが正面から受け取って投げ返す、刺激的な過程がうかがえた。「建築という条件にファッションがどう関わるかは、街の中で服をどう着るかというのと一緒なんだなと思いました。場所とファッションの関係を確認する場になったと思います」(皆川)。

経年変化するファブリック

皆川のプレゼンテーションで印象的だったものにもひとつ触れておきたい。10月に行なわれた展覧会「ふしとカケラ」のために制作されたファブリックである。マルニ木工のアームチェア《HIROSHIMA》(深澤直人デザイン)に皆川の張地を組み合わせたもので、通常は流通しない節のある木材が使われており、均一さに追従する工業製品のあり方を問いなおすプロジェクトだ。皆川はこれまでファッションにもインテリアにも使えるファブリックを制作してきたが、ここでは「経年変化するファブリック」を提案した。表裏が別色の二重織りになっており、使い込むと表面がこすれて、違う色が現われてくる。

- 《ふしとカケラ》。表面は黄色だが、裏が青色の二重織り。高密度の織りと起毛のクッション性により摩擦に強い構造。実験では6万回こすってようやく裏の色が少し出てくるという結果に。数十年かけて青色に変わってゆく。

© 株式会社マルニ木工、写真:木寺紀雄

「経年することで良くなる、というのを僕は建築や家具から学びました。洋服は流行という錯覚が強い業界で、着る人が経年変化をあまり経験してこなかった」。皆川はこれまでも、長く使い続ける楽しみを着る人に意識させるような試みをしてきた。袖口がこすれていくと黄色の糸が現われるコートを作ったところ、13年経った昨年、「黄色が見えてきました!」という報告がユーザーからあったという。

かつては一枚の布を繕い、端切れを縫い合わせ、刺し子をしながら大切に使っていた。そんなふうに人と布がともに時間を歩む喜びを、皆川は積極的にデザインに取り込み、使い手に提案することで、材料も意匠も高速で消費されるファッションの、経済と文化への別解を示してきた。家具とともに年をとり変化していくファブリックは、こうした批評的な取り組みの新たな一端を示すものであった。

アナログなトップランナー

後半は互いがよい聞き役になり、「重力」「抽象性」「3次元」など建築とファッションの両分野に共通のキーワードを拾いつつ、2人の発想の立脚点をめぐってトークが進められた。中村が対象と距離をおいた観察から問いを立てるのに対し、皆川は自らの内面的な世界を表現するという、両者の出発点の対照性が浮かび上がってきた。さまざまなスケールや分野で「幅広く」活動する、という言葉でしばしば説明される両者だが、今回のトークではむしろ「狭い」ことが際立っていた。2人とも立脚点に非常に忠実で、ぶれることがない。ひとつの問いから論点を抽出し、異なるスケールや領域に適用できるほどに抽象化している。

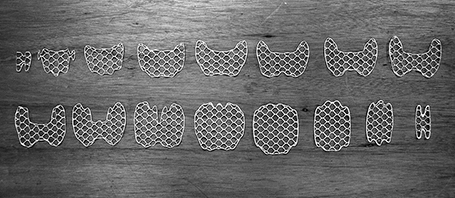

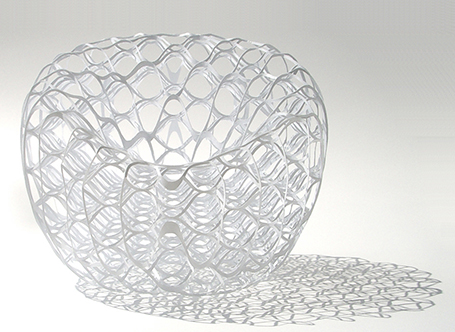

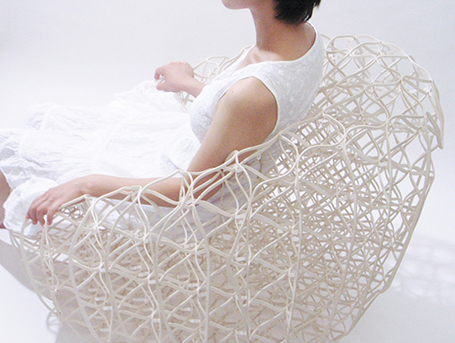

そして両者とも、意外なほどアナログ派である。皆川は図案はすべて手描き。織物や刺繍の機械はコンピュータ制御とはいえ、自身はパソコンも使えないと公言していた。中村の場合も、連作《へちま》などは何か設計支援ツールを使っていそうにも見えるがそんなことはなく、経験から粗密の程度を決定している。そして波板の曲面形状を平面図に落としこむ作業を、気の遠くなるような手作業で行なっている。

- 中村竜治《へちま》シリーズ。パラメーターを手作業で変化させてヴァリエーションを作っている。

すべて © ryuji nakamura & associates

しかし生まれたものは、誰も見たことがないものだ。新しい技法で作られたものが新しいとは限らない。技法が何であれ、作りやすさに惑わされず、作り方を作るところから始めて、一から生み出す。ものづくりの一つの真実がそこに示されているように思う。

最後に、この先どんなものをつくっていきたいか、という参加者からの質問に対する2人の回答を紹介しておきたい。

「前に進むためには領域を広げていけばいい、というものでもないように思う。できないことはできないと認めて、そこから可能性を見出していきたい」(中村)。「この先もテクノロジーは進歩するだろうけど、その振り子の反対側で、空想する力も進化していくといい。今よりも空想を物質に入れて、ものから空想の喜びが感じられるようにしたい」(皆川)。

狭いことが領域を広げ、古いことが新しいものを生み出す。2人のまっすぐでひたむきなものづくりの姿勢に勇気づけられる一方で、新しいものをつくるということ、同時代性をもつということについて、示唆を与えてくれた時間だった。

たかぎみ江(たかぎ・みえ)

ライター・イラストレーター。平塚桂とユニット《ぽむ企画》として活動。主に建築関係の記事を雑誌や新聞等に寄稿。著書に『京の近代建築』(らくたび文庫)。