エレメントと時間:《調布の家》

生きられる空間を設計したい。それは、日々あたらしい楽しみやよろこびを発見できるような空間であり、未来に対して健全に持続していく空間である。

さて、われわれが住宅を設計する場合、施主と何度も打ち合わせを重ね、あらゆる事柄を厳密に計画しても、所詮それは想定に過ぎず、引き渡しの時点で書き終えられたシナリオは、実際に生活が始まると、住み手の経験によって書き換えられていく。このように、計画と経験の間には、ある宿命的なジレンマがある。そして、このような時間的な断絶を無批判に受け入れることは、ある時点のみに対して最適化された事柄が、住み手の生活を先導してしまうような、ある種の閉塞感を助長させることになる。この時に空間は、過去と断絶され、未来にも生き延びられないだろう。

それでは一体、計画と経験のずれを一旦認めつつも、住み手の主体性を喚起し続けるような、未来に開かれた空間を設計することは可能なのだろうか。

この問題を解く鍵として、建築の創作のなかに時間性を召還したい。そして、そのために、空間を形づくるエレメントの関係性に注目したいと考えている。ここでは、その実践として、拙作の《調布の家》(2014)を見ていきたい。

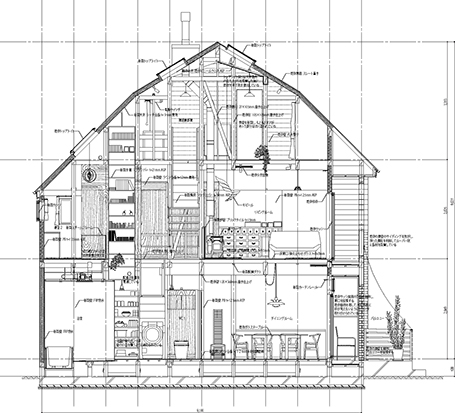

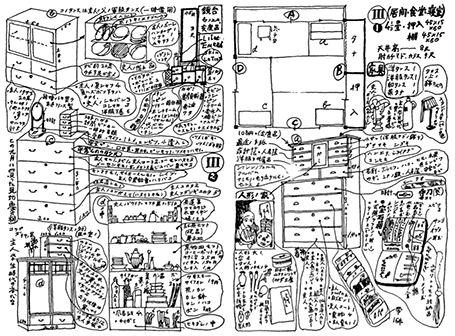

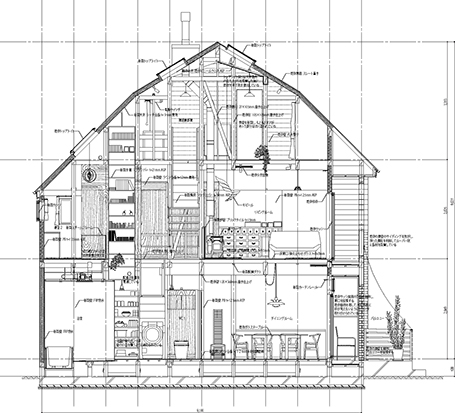

《調布の家》[fig.2, 3, 7-10]は、すべての時間を一元化せず、バラバラのまま並存させるために、あらゆる雑多なエレメントを無数の時間の表象として等価に捉えながら、それらの膨大なエレメントの関係性を緻密に織り上げるように設計されている。それは、採集的かつ分析的な、模型を用いた考現学的なスタディによって裏づけられている[fig.4, 5]。今回の《調布の家》のように、たとえリノベーションでも、可能な限り現場での判断を避け、どんなに微細なことでも必ず模型に反映させることで、フラットな見方を獲得しようとしている。エレメントに付着している意味を一旦括弧に括ることで、あらゆる雑多なエレメントは、すべて表面を覆うテクスチャーとスケール、プロポーションの差異によって整理される。模型による考現学的なスタディは、言い換えると、あらゆるエレメントを相対化し、徹底的に入力する情報を増やすことである。そして、圧倒的な作為を投入し、精密に設計することによって、翻って無為とも言えるような状態の構築を目指すことである。

fig.5──《調布の家》断面詳細(クリックで拡大) ©青木弘司建築設計事務所

《調布の家》では、あらゆる雑多なエレメントが、価値の優劣なく断片的に併置されている。すべてのエレメントが脇役として偏在している有りようは、まるで《ジョン・ソーン邸》[fig.6]のようである。たとえば、屋根裏部屋で使われていたデコラティブな既製品の開きドアは、2階の納戸の扉に転用されているが、レバーハンドルを回転して固定することで引手とし、取り外された丁番の跡を残したまま引戸に変更され、ラワン合板の素地の壁に即物的に取り付けられている。ラワン合板の素地という、どちらかというと粗野な材料を背景に、複製品がモンタージュされている。2階から1階に移設された玄関には、あらたにアンティークのパネルドアが取り付けられているが、既存のドアと厚みを揃え、丁番やハンドルなどは、既存の金物を流用することで、既製品の室内ドアに対して重厚感が出過ぎないようにしている。この他にも、既存の柱や梁といった部位は、墨付けによる記号やメモ書きを残しつつ、その一つひとつをペーパーで磨き上げ、新設した材料とのテクスチャーや色味の差異を調整している。また、既存のアルミサッシの周囲の外壁は解体され、ガラスの壁を設けて開口を拡張している。サッシの付枠は再塗装する程度で放置されているが、枠と取り合う壁の仕上げ厚を変えることで、枠の見込も相対的に変わり、その存在感が適度に強調されている。屋根裏に新設したトップライトの一部は、天井懐内の立ち上がり部分を設置したあとに、既存の天井下地を復元している。

さらに、2階のキッチンは1階に移設し、ステンレス製の膳板が取り付けられた出窓だけが、唐突に2階のリビングルームに取り残されている。これとは別の場所に新設したサッシ廻りには、同様のステンレス板を張った柱型を現すことで、出窓の膳板の素材感を相対化している。使い込まれたキッチンカウンターは、同じく長年愛用したダイニングテーブルや大型量販店で購入した安価な家具、あらたにデザインした造作家具とともにブリコラージュされて、カウンター付きのシステムキッチンとして生まれ変わっている。新調した家具の塗装の色艶も、既存の家が完成した90年代当初に持ち込まれたキャビネットの面材に揃えるように注意深く選定されている。それから、ラワン合板仕上げの間仕切り壁は、その高さに応じて繊維方向を交互に並べて突き付けることで、後から場当たり的に付け足されたようにしている。隣り合う面の取り合いは、高さを変えつつ目透かしにして、そのスケールを家具などに同調させつつ、すべての見付がバラバラな大きさの四角形に分割されるようにしている。近傍の木枠や手摺の見付に合わせるように壁厚を極力抑えながら、既存の壁から棒材を渡して固定している。

石膏ボードの壁も、ただ立て掛けられているように見せるために、その端部や隣接する部材との取り合い部分の納まりには特に気を使い、3種類の見切縁を併用している。階段などは、各部分でデザインを変えつつ全体を白く塗り込めて、トップライトの直下に再配置することで、周囲から少し浮き上がる存在に仕立てている。吹き抜け部分の手摺は、隣り合う部分で部材や仕上げを変えながら、本工事として設える部分と住み手のDIYに委ねる部分が判然としないようにしている。これに加えて、壁や天井の仕上げに関しては、石膏ボードを白く塗装する、ラワン合板やラーチ合板の素地を現わす、既存の仕上げを剥がして間柱や筋交いを見せる、丸太小屋風の壁やエンボスの掛かったビニルクロスなどを既存のまま残すというように、抽象的に表現する部分、未完成のように見せる部分、仕上げを剥ぎ取った部分、既存の部分の、おおよそ4種類の仕上げを注意深く混在させている。

断片化した無数のエレメントを丁寧に採集し、多元的な時間を並存させながら、それらの無数の関係性を緻密に編集することで、住み手の主体的な振る舞いを下支えするような構造を浮かび上がらせている。この時に住み手は、持続的に空間に関わりながら、その無数の関係性を再編し、断続的に立ち現われるシーンとして受容していく。

生きられる空間を設計したい。それは、その場の質が人間の主体性によって日々刻々と変化する空間である。そして、この時に定着される多様な質の広がりによって、空間の冗長性が担保される。冗長性とは、すなわちラフさのことである。ラフな空間は、自由であり、あたらしい発見に満ちあふれていて、人間の生き方を枠付けていく。このように、エレメントの関係性によって時間性を召還することは、建築の実践を通して人間の生き方を探り当てることにほかならない。

さて、われわれが住宅を設計する場合、施主と何度も打ち合わせを重ね、あらゆる事柄を厳密に計画しても、所詮それは想定に過ぎず、引き渡しの時点で書き終えられたシナリオは、実際に生活が始まると、住み手の経験によって書き換えられていく。このように、計画と経験の間には、ある宿命的なジレンマがある。そして、このような時間的な断絶を無批判に受け入れることは、ある時点のみに対して最適化された事柄が、住み手の生活を先導してしまうような、ある種の閉塞感を助長させることになる。この時に空間は、過去と断絶され、未来にも生き延びられないだろう。

それでは一体、計画と経験のずれを一旦認めつつも、住み手の主体性を喚起し続けるような、未来に開かれた空間を設計することは可能なのだろうか。

この問題を解く鍵として、建築の創作のなかに時間性を召還したい。そして、そのために、空間を形づくるエレメントの関係性に注目したいと考えている。ここでは、その実践として、拙作の《調布の家》(2014)を見ていきたい。

- fig.1──多木浩二

『生きられた家──経験と象徴』

(岩波現代文庫、2001)

《調布の家》[fig.2, 3, 7-10]は、すべての時間を一元化せず、バラバラのまま並存させるために、あらゆる雑多なエレメントを無数の時間の表象として等価に捉えながら、それらの膨大なエレメントの関係性を緻密に織り上げるように設計されている。それは、採集的かつ分析的な、模型を用いた考現学的なスタディによって裏づけられている[fig.4, 5]。今回の《調布の家》のように、たとえリノベーションでも、可能な限り現場での判断を避け、どんなに微細なことでも必ず模型に反映させることで、フラットな見方を獲得しようとしている。エレメントに付着している意味を一旦括弧に括ることで、あらゆる雑多なエレメントは、すべて表面を覆うテクスチャーとスケール、プロポーションの差異によって整理される。模型による考現学的なスタディは、言い換えると、あらゆるエレメントを相対化し、徹底的に入力する情報を増やすことである。そして、圧倒的な作為を投入し、精密に設計することによって、翻って無為とも言えるような状態の構築を目指すことである。

- fig.2, 3──《調布の家》(撮影=山岸剛)

- fig.4──今和次郎「新家庭の品物調査」(今和次郎『考現学入門』[ちくま文庫、1987])

fig.5──《調布の家》断面詳細(クリックで拡大) ©青木弘司建築設計事務所

- fig.6──《ジョン・ソーン邸》(撮影=Acroterion)

《調布の家》では、あらゆる雑多なエレメントが、価値の優劣なく断片的に併置されている。すべてのエレメントが脇役として偏在している有りようは、まるで《ジョン・ソーン邸》[fig.6]のようである。たとえば、屋根裏部屋で使われていたデコラティブな既製品の開きドアは、2階の納戸の扉に転用されているが、レバーハンドルを回転して固定することで引手とし、取り外された丁番の跡を残したまま引戸に変更され、ラワン合板の素地の壁に即物的に取り付けられている。ラワン合板の素地という、どちらかというと粗野な材料を背景に、複製品がモンタージュされている。2階から1階に移設された玄関には、あらたにアンティークのパネルドアが取り付けられているが、既存のドアと厚みを揃え、丁番やハンドルなどは、既存の金物を流用することで、既製品の室内ドアに対して重厚感が出過ぎないようにしている。この他にも、既存の柱や梁といった部位は、墨付けによる記号やメモ書きを残しつつ、その一つひとつをペーパーで磨き上げ、新設した材料とのテクスチャーや色味の差異を調整している。また、既存のアルミサッシの周囲の外壁は解体され、ガラスの壁を設けて開口を拡張している。サッシの付枠は再塗装する程度で放置されているが、枠と取り合う壁の仕上げ厚を変えることで、枠の見込も相対的に変わり、その存在感が適度に強調されている。屋根裏に新設したトップライトの一部は、天井懐内の立ち上がり部分を設置したあとに、既存の天井下地を復元している。

- fig.7──《調布の家》(撮影=山岸剛)

- fig.8──《調布の家》(撮影=永井杏奈)

さらに、2階のキッチンは1階に移設し、ステンレス製の膳板が取り付けられた出窓だけが、唐突に2階のリビングルームに取り残されている。これとは別の場所に新設したサッシ廻りには、同様のステンレス板を張った柱型を現すことで、出窓の膳板の素材感を相対化している。使い込まれたキッチンカウンターは、同じく長年愛用したダイニングテーブルや大型量販店で購入した安価な家具、あらたにデザインした造作家具とともにブリコラージュされて、カウンター付きのシステムキッチンとして生まれ変わっている。新調した家具の塗装の色艶も、既存の家が完成した90年代当初に持ち込まれたキャビネットの面材に揃えるように注意深く選定されている。それから、ラワン合板仕上げの間仕切り壁は、その高さに応じて繊維方向を交互に並べて突き付けることで、後から場当たり的に付け足されたようにしている。隣り合う面の取り合いは、高さを変えつつ目透かしにして、そのスケールを家具などに同調させつつ、すべての見付がバラバラな大きさの四角形に分割されるようにしている。近傍の木枠や手摺の見付に合わせるように壁厚を極力抑えながら、既存の壁から棒材を渡して固定している。

- fig.9, 10──《調布の家》(撮影=山岸剛)

石膏ボードの壁も、ただ立て掛けられているように見せるために、その端部や隣接する部材との取り合い部分の納まりには特に気を使い、3種類の見切縁を併用している。階段などは、各部分でデザインを変えつつ全体を白く塗り込めて、トップライトの直下に再配置することで、周囲から少し浮き上がる存在に仕立てている。吹き抜け部分の手摺は、隣り合う部分で部材や仕上げを変えながら、本工事として設える部分と住み手のDIYに委ねる部分が判然としないようにしている。これに加えて、壁や天井の仕上げに関しては、石膏ボードを白く塗装する、ラワン合板やラーチ合板の素地を現わす、既存の仕上げを剥がして間柱や筋交いを見せる、丸太小屋風の壁やエンボスの掛かったビニルクロスなどを既存のまま残すというように、抽象的に表現する部分、未完成のように見せる部分、仕上げを剥ぎ取った部分、既存の部分の、おおよそ4種類の仕上げを注意深く混在させている。

断片化した無数のエレメントを丁寧に採集し、多元的な時間を並存させながら、それらの無数の関係性を緻密に編集することで、住み手の主体的な振る舞いを下支えするような構造を浮かび上がらせている。この時に住み手は、持続的に空間に関わりながら、その無数の関係性を再編し、断続的に立ち現われるシーンとして受容していく。

生きられる空間を設計したい。それは、その場の質が人間の主体性によって日々刻々と変化する空間である。そして、この時に定着される多様な質の広がりによって、空間の冗長性が担保される。冗長性とは、すなわちラフさのことである。ラフな空間は、自由であり、あたらしい発見に満ちあふれていて、人間の生き方を枠付けていく。このように、エレメントの関係性によって時間性を召還することは、建築の実践を通して人間の生き方を探り当てることにほかならない。

青木弘司(あおき・こうじ)

1976年生まれ。2011年、青木弘司建築設計事務所設立。武蔵野美術大学、東京造形大学、東京理科大学非常勤講師。http://kojiaoki.jp