夜の登歩──グラフィティ・ライターと都市の自然

フィールドワークと街歩き

もともと文化人類学の語彙であるフィールドワークという言葉は、日本語では実地調査ないしは参与観察などと訳される。「調査」や「観察」という語が示すように、仮説の検証など学術的な目的が設定される場合が多い。外部の観察者が観察対象となる原始社会の共同体に一時参入することで、その構成員としての経験的な視点を獲得し、あらかじめ設定した仮説の再検証を行なう。参与者は半分その共同体に溶け込みつつ、もう半分で観察者としての客観性も維持する必要があるというのが教科書的な定義だろう。

文化人類学の方法論としてのフィールドワークはのちに、カルチュラル・スタディーズなどの学問分野において、原始社会の調査のみならず、先進社会における特定の文化集団(移民集団・若者集団・サブカルチャー・グループ・性的マイノリティ集団など)を対象とした調査手法としても定着した。こうした新たな対象のひとつにグラフィティやスケートボードなどのストリート文化を挙げることができる。

これらの文化では都市空間もしくはストリートでの表現がおもな活動となるため、フィールドワークにおいても必然的に都市を歩くという作業が重要になってくる。こうしてフィールドに「都市」のニュアンスが、ワークに「ウォーク(歩く)」のニュアンスが重ねられ、フィールドワークという言葉はストリート文化において「街歩き」という拡張的な彩りを帯びることになる。しばしば大都市がコンクリート・ジャングルと形容され、サブカルチャー集団が「トライブ」と呼ばれることを顧みれば、そこには文化人類学の想像力がこだましてもいる。

ただし街歩きにおいては、文化人類学とは別種の能力が求められると考えたい。文化人類学は、はじめ言語学から発展したことからもわかるように、原始社会の「コード」を解析しようとした。その科学的態度が構造主義の誕生に寄与したのはよく知られている。だが都市空間の把握は、言語や社会のコードを解析するようにはいかない。都市を歩く行為は、山歩きや森歩きと同様に五感を駆使する体感的な位相にある。文化人類学のフィールドワークが原始のなかの「社会」を見つめたのに対し、街歩きは近代社会のなかに繁茂する都市の「自然」を見出そうとする。それは仮説や検証をともなう観察・参与ではなく、歩くという経験を通して都市を再発見・再知覚する行為である。

遊歩と登歩──グラフィティ・ライターの歩行感覚

スーザン・ソンタグはボードリヤールやベンヤミンに依拠しながら、都市写真を撮るもののまなざしに、遊歩者の視線を見出した。路上をさまよいながら街路の隙間や肌理にポエジーを求めた写真家たちを、ソンタグは「フラヌール」と呼んだのである。写真を撮ることと歩くことが手を取り合う局面は、グラフィティ文化にも見受けられる。グラフィティ・ライターたちもグラフィティを撮影するためにストリートを徘徊するからだ。都市を舐める視線は、平時の歩行においてもライターたちの眼に宿っている。遊歩は視線と密接な関係にある。19世紀パリの遊歩者たちはファンタスマゴリーとしての都市を眺めた。現代のライターたちは日中に都市の表面をサーチし、夜にタグを施すためのスポットを探知しながら、もうひとつのアルターシティを幻視するのである。

ライターの街歩きにはもうひとつの側面がある。それは都市を登るように歩くことである。映画『ヤマカシ』(2001)で描写されたビルダリング(buildering)のような機動性が、ライターたちの歩き方にも埋めこまれている。遊歩に対して、ここではそれを登歩(とうほ)と呼んでみたい。遊歩が視線を泳がせながら水平方向にフラフラと広がるとすれば、登歩は身体全体を駆使しながら垂直方向にグイグイと移動する。昼の遊歩者(平時のライター)は都市に風景を見ている。夜の登歩者(活動時のライター)は、都市の起伏やレイアウトを感じながら、ハイクする。どちらも都市を自然とみなし、体感のなかでそれを掴みとろうとする。

遊歩と登歩は理解のためのモデルであって、ライターたちの実際の街歩きはその混合体となる。そもそもライターにとってはグラフィティをかくことが目的であり、歩くことは副次的なものにすぎない。だからこそ、歩くことから解放されていると考えることもできる。なるほど、なぜライターがストリートにグラフィティをかくのかという問いには、社会学やカルチュラル・スタディーズがある程度まで解答を与えうるに違いない。しかし、その歩行感覚はセオリーで説明しうるものではない。それはストリートの空間編成、人の視線や動線のレイアウト、壁のテクスチャや都市の構成材、警察のパトロールや監視カメラの気配、ほかのグラフィティの分布図など、複合的な要素を感覚的に判断しながら慎重かつ大胆に生起する。その軌跡を地図にかきだせば「散歩する線」(ティム・インゴルド)という表現が当てはまるものになるだろう。

都市感性論──ニューヨーク・東京・香港

こうした歩行感覚は、グラフィティ・ライターの感受性の深層に染みこんでいる。その意味では、歩くことは副次的なものにすぎないとした先の記述を訂正しなければならない。都市を歩くことは、都市のもつ空気を存分に呼吸すること、つまり都市のアウラを体感に叩き込み、血肉化するという都市感性論的な次元と結びついている。そこで次に、私の居住地であるニューヨーク、出身地である東京、そして本稿執筆中に滞在した香港を事例に、グラフィティ文化の文脈における各都市の特徴を手みじかに考察してみたい。

ニューヨーク

グラフィティ文化の誕生地であるニューヨークでは、歩行感覚は抽象化されている。都市そのものが抽象的な構造をしているためだ。特にマンハッタンのグリッド化され番号が振られた街路は、歩くという行為を定量化し、そこから具体性を奪い取っている。東80丁目から50丁目まで歩くことと、40丁目から10丁目まで歩くことには経験上の差異がほぼないまま、30ブロック分の距離を歩いたという数字上の等価性が残るばかりである。

- ニューヨークの摩天楼[著者撮影]

この抽象性は、ニューヨークのグラフィティ文化において地下鉄というメディアが果たした役割と無関係ではないと私は考えている。移動行為は、歩行という地に足を着ける水準を離れ、都市を横断する抽象運動としての地下鉄に託された。徒歩圏内の地元空間から都市全域へという飛躍は、グラフィティ文化のエッセンスである。この観点からいえば、街歩きとはグラフィティをかく行為のもっとも基礎的な段階である。初期ライターであるTAKI183がメッセンジャー・バイクでニューヨーク中を移動したことからもわかるように、街歩きが内包する遊歩/登歩の原理をどう拡張しうるかという点にこそ、初期ライターたちの発明があった。

さらにマンハッタンは歩道が狭い。グリッド構造のため車道が一直線に伸び、空間の透明性が高い。高層ビル群で空が小さいにもかかわらず、ビル間は障害物がないため数ブロック先まで見通せ、裏路地も少ない。こうした特徴によって、特にマンハッタンの一部では、歩きながらグラフィティをかくという実践はあまり発展しなかったと推測される。対照的に、地下鉄の抽象運動はラメルジーをはじめとする一部のライターの想像力を刺激し、宇宙空間を飛び交うグラフィティというコンセプトにまで至った。

- グリッド状のニューヨークの街路[著者撮影]

東京

東京はまた異なる空間をしている。皇居を中心とした円状の広がりがあり、山手線の運動がそこを周回する。ニューヨークが垂直に伸びるなら、東京は水平に広がる都市である。しかし、地下鉄や線路にグラフィティを施すことは、東京では難しい。また、その地下鉄網がどれだけ複雑であっても、これほど広大な都市を地下鉄の分布だけで把握するのは十分ではない。代わりに東京を特徴づけるのは、街道から裏路地まで大小さまざまの通り、結節点となる叉路や高低差を生む坂、地下道・歩道橋・ビル間の空中通路など多層化する交通路、一般道や首都高などが複合的に連結されたジャングルのように入り組んだ道路網である。

このことが教えてくれるのは、東京のライターたちにとって効果的な移動手段は、スクーターやバイクといった乗り物だということである。さらにそれは、東京のグラフィティ文化とかつての暴走族文化が原理的に異なるものだとしても、都市感性論の観点からすれば、そこには少なくない想像力の一致があることを示唆している。実際に、首都高速が織りなす近未来的な都市像は、東京のグラフィティ文化の一面に影響を与えていると言ってよい。暴走族が謳歌する青春の刹那性と、かかれては消されるグラフィティのエフェメラルな性質が、風を切るバイクのスピードのなかでともに儚い残像と化していくのである。

そうした残像性は、入り組んだ都市空間において「影」というもうひとつのモチーフをもたらす。東京を代表するグラフィティ・ライターのひとりであるQPは、影のように都市の隙間に滑りこみ、霊のように街路の暗闇にひそむ独特のグラフィティをかくことで知られている。QPに限らず、東京的な感性をもったグラフィティの多くが、白黒やシルバーを基調としているのも偶然ではない。24時間眠ることのない都市。その途切れることのないコンクリートやアスファルトのつらなりをバイクに乗って疾走し続けるライターたちにとって、リアルな色彩はモノクロームの世界なのである。

香港

香港には2回しか滞在しておらず簡単な印象論を述べるしかないが、複雑な街路と密集したビル群の組み合わせにはニューヨークと東京が混在したような雰囲気がある。それについては他所で述べたので、ここでは次のことを指摘したい。香港こそ、歩行の街だということだ。私の経験では、香港の中心街は雑多な街路に歩行者が溢れているが、ニューヨークや東京と比べてその動きがじつにスローである。おそらく年配者の割合が多いためである。ニューヨークや東京のオフィス街や繁華街は、若者やビジネスマンなど忙しい人の動きに満ちているが、香港では老若男女が入り乱れ、ゆったりと歩いている。まるで大きな地元の駅前といわんばかりである。

- 香港の中心街のストリート。カラフルなネオンが目を引く[著者撮影]

そう考えると、香港を代表するグラフィティとして、ニューヨークに始まる地下鉄グラフィティの流れではなく、より独自な存在としてカオルーン・キングを挙げたくなる。カオルーン・キングは妄想狂の老人で、カオルーン(香港島の向かいに位置するエリア)を支配した家系の末裔と自身を思いこみ、その歴史をカリグラフィーで路上にかいたことで有名になったある種のアウトサイダー・アーティストである。

老人であるため、その動きが機敏なものではないことは容易に想像できる。ニューヨークのグラフィティが、人種ごとの地元空間から都市全域に拡散した脱・起源的な抽象運動であったのに対し、カオルーン・キングの活動は出自である土地の具体的な歴史に遡るという真逆のベクトルになっている。反復する記号として大量にばら撒かれる代わりに、一箇所に長々とかき連ねられ、書体はノロノロと筆致がブレている。歩行を地下鉄やバイクに代替して拡張するのではなく、地に足を着け直し、のろりと歩くことによって生まれたカオルーン・キングのグラフィティは、ニューヨークや東京のそれとは対照的な老境の世界を見せてくれる。

情報空間を歩くこと

最後にもうひとつの事例として、情報空間を考えてみたい。なぜなら、特にグローバルなコミュニケーションの地形として標準化しつつある昨今のソーシャル・ネットワーキング・サービスには、グラフィティの問題を考えるうえで興味深い現象が見受けられるからである。それは、エゴサーチである。ジャンルを問わず社会的な発信性をもったユーザーの多くが、Twitterなどでみずからの名前をサーチし、それをリツイートして他ユーザーのタイムラインに拡散することがある。これはじつにグラフィティ的な振る舞いである。グラフィティ・ライターは都市に遍在する自分のタグ(名前)をサーチし、消されていたら上書きし、新たなスポットにかき加えるなどして、より多くの通行人の目に触れるようにする。SNSのタイムラインを「壁」と解釈すれば、エゴサーチで見つけた名前を他者のタイムラインに転載する行為は、ライターの発想ときわめて似ている。情報空間では、誰もがグラフィティ・ライターであり、リツイートはタギングとなる。

そうした空間で「歩行」はどこにあるのか。もしSNSのタイムラインを壁またはストリートと見做すのであれば、それをスクロールすることは歩くことである。その歩行は、地に着いた足ではなく、スクリーンをタッチする指によって進行する。このメタファーが的外れでないとすれば、歩くこともスクロールすることも、ほぼ意識されずに、しかし大量に反復される知覚の基礎行為であるからだ。私たちは歩き回ることなしに物理空間を把握することはできない。同じように、私たちはスクロールすることなしに情報空間を把握することができない。かつてmixiというサービスではページの閲覧履歴が「足跡」と呼ばれ、またTwitterで知らない人に話しかけるときに「通りすがりの者」という表現が使われることがある。私たちはたしかに、情報空間を歩き回っているのである。

ただ、SNSの使用がパソコンからスマートフォンに変化するにつれ、情報空間を歩くことは、文字通りに歩くことを脅かすほど拡張し始めている。歩きスマホが問題となっているように、私たちは目と指の歩行に意識を占有されすぎ、足の歩行を疎かにしているのではないか。先述の区分に戻れば、歩くことには本来、視線と結びついた遊歩だけではなく、都市の物理的な起伏を触知しながら進んでいく登歩もある。スマホの普及がもし現代人の登歩への感受性を鈍らせているのであれば、私たちはライターの歩行術からそれを学び直すべきかもしれない。

グラフィティ文化と都市を知るためのブックガイド

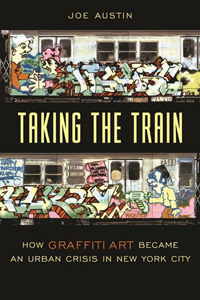

(Columbia University Press, 1997)

60年代末〜80年代を中心にニューヨークで発展したグラフィティ文化を、豊富なインタビューや資料調査に基づいて社会学的に捉えた良著。 ニューヨークという都市そのものの推移をベースに据えながら、グラフィティ文化が誕生し成長していった過程を精緻にたどる。

『ニューヨーク烈伝──闘う世界民衆の都市空間』(青土社、2006)

長年ニューヨークに住む著者が、世界でも稀に見る多様な人種・文化に溢れたこの都市の歴史を、現代思想を引きながら紐解いていく刺激的な本。 社会運動やアクティヴィズムの観点から、ニューヨークにおける民衆闘争が紡いできた歴史空間を描きだすことに成功している。

『路上のエスノグラフィ──ちんどん屋からグラフィティまで』(せりか書房、2007)

路上で行なわれるさまざまな表現活動をモチーフとして取り上げ、その分析を通して都市空間の実像に迫る。特にグラフィティを対象とした章は、数少ない日本のグラフィティに関する学術的テクストであり、また優れた都市論でもある。

おおやま・えんりこいさむ

美術家。1983年、イタリア人の父と日本人の母のもと東京に生まれる。グラフィティ文化の視覚言語を翻案したモチーフ「クイック・ターン・ストラクチャー(Quick Turn Structure)」をベースに壁画やペインティングを発表し、注目を集める。コム デ ギャルソンやシュウ ウエムラとのコラボレーション、著書『アゲインスト・リテラシー─グラフィティ文化論』(LIXIL出版、2015)の刊行など広く活動している。現在ニューヨーク在住。

http://www.enricoisamuoyama.net