「サスティナブル・デザイン+建築の四層構造」と「批判的工学主義+超線形設計プロセス」を「アルゴリズミック・デザイン+進化的設計プロセス」の視点からとらえる試み

──建築を恣意的な「文化」の領域に押し込み、「差異性」だけに注目して相対主義的な言説をふりまくことに、アレグザンダーは断固として反抗する。「差異性」を浮かび上がらせる「同一性」を探ることは、とりもなおさず無意識を探ることである。(『四層構造』p.126)

去る2009年4月10日、難波和彦『建築の四層構造──サステイナブル・デザインをめぐる思考』(INAX出版、2009、以下『四層構造』)と『1995年以後──次世代建築家の語る現代の都市と建築』(藤村龍至/TEAM ROUNDABOUT 編著、エクスナレッジ、2009、以下『1995以後』)の出版を記念して、難波和彦氏と藤村龍至氏のトークセッションが行なわれた(以下敬称略)。

現在、自らの建築思想を掲げ、その方法論を提示したうえで、建築設計を実践している建築家はそれほど多くはないだろう。そんななかで、『四層構造』では、難波の建築思想である「サスティナブル・デザイン」から、その方法論である「建築の四層構造」、そして「箱の家シリーズ」の実践にいたるまで余すところなく展開されている。一方『1995以後』は、藤村率いるTEAM ROUNDABOUTと同世代にあたる32組の若手建築家・研究者へのインタヴュー集だが、その背景には、藤村の建築思想である「批判的工学主義」、そしてその方法論である「超線形設計プロセス」というフレームがあることは明らかだろう。そのフレームを用いて議論の場を設計し、「差異性」ばかりが強調されがちな建築界において、共有できる「同一性」を探ろうと試みている。この日のトークセッションにおいても、藤村が30ほど歳の離れた難波に対してインタヴューを行なうという体裁で進められたのは、『1995以後』で暫定的に利用された「世代」というくくりを取払い、「次の段階」(『1995以後』p.4)へと展開し、世代や分野を超えた「同一性」を探ろうとする藤村の並々ならぬ意志が伺えた。

「建築と都市──1968年、1995年という転換点をこえて」というタイトルにも現われているように、セッション前半は、主に両者が工学的な視点を持つきっかけとなった歴史的背景の「同一性」が強調された。しかしここでは、セッションで語られた言説を拾いながらも、その理論的背景となる難波の「サスティナブル・デザイン+建築の四層構造」と藤村の「批判的工学主義+超線形設計プロセス」を俯瞰的にとらえることができるような見取り図を通して、その背景にあると思われる両者の構造的な「同一性」を探ることを試みたい。しかも極力「工学」的に。

──遠い将来、建築・機械が限りなく複雑化し、創発的プロセスによって単独で自己組織化を始めるようなことが生じるかもしれない。しかしそれまで建築は、〈建築×人間・機械〉という複合システムにおいて自己組織化するしかない。そのメカニズムを明らかにするには、人間・機械に組み込まれた建築・機械との結合回路を探り続けることが必要である。そのためにも、建築だけを切りはなして見るのではなく、建築×人間という複合システムとして、しかも物理性、機能性、記号性という多層システムとして見る、生態学的な視点が求められている。建築とは、人間をそのシステムに含み込んだ、自己組織化する精神生態的な機械なのである。(『四層構造』p.104)

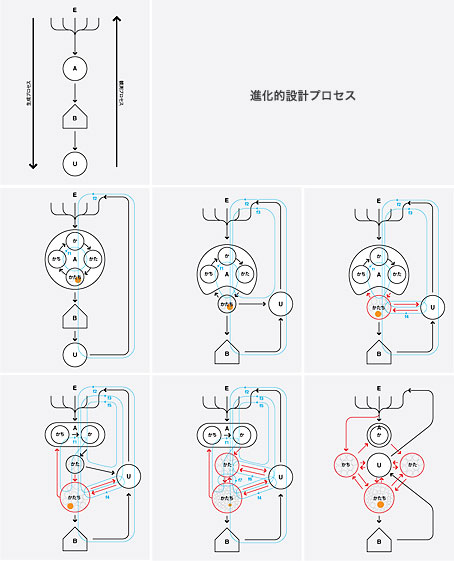

「進化的設計プロセス」は、これまで「A:設計者」がコントロールできないものとして排除してきた「E:環境」や「U:使い手」という他者性を導入し、設計プロセスにおけるコンピュータライゼーションも取り込んだ〈建築×人間・機械〉複合系システムだといえる。「進化的設計プロセス」は私自身の建築思想である「アルゴリズミック・デザイン」の方法論として描いたものだが、難波の「サスティナブル・デザイン+建築の四層構造」と藤村の「批判的工学主義+超線形設計プロセス」を俯瞰的に捉えるための見取り図としても有効に働くのではないかというのが、ここでの仮説である。

工学主義と作家的建築家との間としての

では「進化的設計プロセス」に沿って、まずは藤村の「批判的工学主義」から具体的に検証していきたい。

「批判的工学主義」は「工学主義」が「形骸化した合理主義」に陥っているという問題意識から生まれたのだから「工学主義」から見ていかなければならないだろう。藤村は、『「批判的工学主義」のミッションはなんですか?定義・マニフェスト編』(『10+1』No.49』)のなかで、ローレンス・レッシグの『CODE』(翔泳社、2001)を引きながら、「工学主義」を「近代後期の権力(法、経済原理、規範、物理的環境としての建築)がなかば自動的に作動している状況を無意識的に前提とする立場」と定義している。その具体的な対象は、郊外の均質な風景をつくり出したハウスメーカーや、濫立するタワーマンションをつくり出したデベロッパーなどに向けられていると思われるが、彼らの設計プロセスは、評価基準としての「かち」を外部化しているという意味で、fig.7モデルといえるだろう。通常、設計プロセスのなかで、「A:設計者」の思想である「か」が動力となってフィードバックという流れが生まれる。しかし、セッションのなかで難波が指摘するように「ディベロッパーなどは、経済論理のなかでパターン化した無意識の変数(かたち)がある。その変数を組み合わせて設計している」。つまり、彼らの設計プロセスには、思想としての「か」がないので、流れを生むための動力が存在しない。その結果、「U:使い手」や「E:環境」からのフィードバックが生まれず、「か」「かた」「かたち」「かち」がいずれも固定化する。しかし「U:使い手」の立場からみれば、「かた」「かたち」「かち」が外部化されているので、安心して「かたち」を選択できる。こうしてフィードバックなき「生成プロセス」だけがなかば自動的に作動し、画一的な建築が大量生産される。そうすると、ますます「観測プロセス」よって「E:環境」に潜む不可視の変数を読み込めず、近代後期の権力によって生み出された変数を無意識的に前提としてしまう悪循環に陥る。藤村の言う「形骸化した合理主義」には、こうしたメカニズムが働いているのではないだろうか。

藤村は、そのような「形骸化した合理主義」と互角に闘うために、「工学主義」を批判的に実践する「批判的工学主義」を提唱する。「批判的工学主義」は、「超線形設計プロセス」という「かた」を外部化しているが、そのメディアはアナログなままなので、fig.5モデルといえるだろう。藤村は「超線形設計プロセス論──新たなコンテクスチュアリズムヘ」(『10+1』No.48、以下「超線形設計プロセス論」)のなかで、「超線形設計プロセス」の重要な点を2点挙げている。ひとつめは「徹底的にフィードバックを反復すること」。これはつまり、「批判的工学主義」という「か」を動力として、「工学主義」において失われたフィードバックという流れを取り戻そうということだ。しかもそのフィードバックの前後において論理的飛躍を極力避け、論理的な手続きを徹底的に反復し、模型による「かたち」の履歴を通じて、「U:使い手」と情報を共有しようとする。ふたつめは「発見的にプログラムや敷地の固有性を獲得すること」。「生成プロセス」と「観測プロセス」とのフィードバックを繰り返し、「E:環境」に潜む不可視の変数を建築の「かたち」として顕在化させることで、建築は「そのとき」「その場所」に建つ根拠を獲得する。それによって、「観測プロセス」をつうじて、その建築の背後にある「E:環境」の不可視の変数を「U:使い手」に暗示し、無意識を意識化するためのきっかけを用意しようとしているのだ。

ところでフィードバックにも「ポジティヴ・フィードバック」と「ネガティヴ・フィードバック」があるが、「進化的設計プロセス論」では、それぞれ「多様化」と「安定化」と呼んだ。建築の形質を環境に適応した結果と見れば、環境が多様なのだから建築も多様であるべきだと見るか、環境が多様だからこそ建築はどんな環境でも安定しているべきと見るかという「か」の違いとも言える。あるいは進化論的に言えば、「大進化」と「小進化」と言ってもいいかもしれない。つまり、同じ設計プロセスモデルでもフィードバックの扱い方によって大きく二つのタイプに分かれるということだ。藤村は「超線形設計プロセス論」のなかで、「『新しい形態』や『新しい空間』などというものは社会にとってごく表層的な課題にすぎない」と書いていることからも、「E:環境」から建築の固有性を獲得する程度には「多様化」の方向にフィードバックを揺らすけれども、基本的にはフィードバックを「安定化」のために用いているのではないかということも指摘しておいたほうがいいだろう。

一方、作家的建築家のほとんどは建築の可能性としての「かたち」しか外部化していないので、fig.4モデルといえるだろう。藤村はそのような作家的建築家に対しても、『LIVE ROUNDABOUT JOURNAL』や『1995以後』など一連の活動を通して、積極的に議論の場を拓こうと試みる。情報社会論・メディア論の研究者である濱野智史は『アーキテクチャの生態系』(NTT出版、2008)のなかで「『規範』や『法律』という規制方法が有効に働くには、規制される側が、その価値観やルールを事前に「内面化」するプロセスが必要になる」と書いているが、藤村が建築家に限らず研究者・社会学者・批評家などと「議論の場を設計する」のは、共有できる「規範」を「内面化」するためのプロセスなのだといえるだろう。『1995以後』で各インタビュイーに対して、思想や方法論を執拗に問いかけるのもそのためだ。つまり「A:設計者」がコントロールできる「アーキテクチャ型権力」だけではなく、通常「E:環境」から与条件として与えられる「法」「市場」「規範」に対しても、「生成プロセス」の上流に遡って、工学的に介入しようと試みているのだ。難波は、ポスト・モダニズムにおける「機能主義の解体と形態ー機能フレームの明示化・個人化」による建築家の社会的役割の低下を指摘しているが(『四層構造』p.112)、藤村は、このような時代の流れを遡って、あくまでも機能的・合理的に工学を推し進めることによって、モダニズム期の建築家ような、社会のオピニオン・リーダーとしての建築家像を復権しようとしているように見える。

このように見てくると、fig.6モデルの「批判的工学主義」は、fig.7モデルである「工学主義」と、fig.4モデルである「作家的建築家」との間の設計プロセスであると言えるだろう。ハウスメーカーと作家的建築家との間としての

続いて、難波の「サスティナブル・デザイン」を見ていきたいのだが、その方法論である「建築の四層構造」からは具体的な設計プロセスを読み取ることできない。しかし、これらの理論は「箱の家シリーズ」の実践によって検証され、「箱の家シリーズ」はこれらの理論にもとづいて進化してきた(『四層構造』p.3)のだから、「箱の家シリーズ」の設計プロセスを見ていきたい。

「箱の家シリーズ」は1995年にスタートしてから、2008年までに130戸を超え、現在も継続中である。セッションのなかで、「建築家というのは常に新しいことに挑戦するものだと1995年までは思っていた」と告白しているが、「箱の家シリーズを始めたときに、ある種の反復をしながらだんだん進化させていくという設計の仕方もあるんじゃないか」と気がついたという。特に印象的だったのは、反復しながら進化し続ける「箱の家シリーズ」を「ハウスメーカーと建築家との間」と表現したことだ。『四層構造』のなかでも、無印良品の住宅版である「MUJI+INFILL木の家」のプロトタイプ開発に関わった経験から、「箱の家シリーズ」におけるクライアントの重要性を次のように書いている。

──「MUJI+INFILL木の家」のシステムは開発段階で固定されているが、「箱の家シリーズ」のシステムは絶えず検証され、その結果がフィードバックされることによって進化している。さらに時間が経過すれば、両者はまったく異なる様相をもちはじめるだろう。そのための最大の可能性は、「箱の家」のコンセプトを巡るクライアントとの絶え間ない対話によってもたらされるのだと思う。(『四層構造』p.327)

『進化的設計プロセス論』のなかでも触れたが、難波は「建築の四層構造」という「かた」を外部化しているので、fig.5モデルといえるだろう。対してハウスメーカーは上述したようにfig.7モデル、作家的建築家はfig.4モデルである。ハウスメーカーは、「形骸化した合理主義」のメカニズムによって「U:使い手」からのフィードバックを積極的に変数として取り入れない。対して「箱の家シリーズ」は「U:使い手」からのフィードバック機構も組み込んだ複合システムである。その点では、作家的建築家も同じであろう。しかしさらに「箱の家シリーズ」は、「観測プロセス」によって、竣工後も継続的に「U:使い手」からのフィードバックを得ながら、f2の機構によって次の設計プロセスの進化に反映させる。対して作家的建築家は竣工した時点でシステムから「U:使い手」が切り離される。つまり作家的建築家は建築を作品としてとらえるので「観測プロセス」が欠如しがちなのだ。難波のいう「ハウスメーカーと建築家との間」とは、このような設計プロセスの違いとして見ることができるだろう。

さらに付け加えておきたいのは、藤村と同様に、難波もフィードバック機構を基本的に「安定化」の方向に揺らしているということだ。それは《箱の家001》の第四層、つまり箱形という形態について、次のように書かれていることからもわかるだろう。

──私にとっては、箱形のデザインそのものよりも、複雑な条件が単純な箱形に統合されている点のほうが重要である。美しさは統合性から生まれるのだと思う。さらに単純な箱形の住居が並んでひとつの街並になればいいと思う。私が単純な箱形にこだわる理由は、猥雑で無秩序な日本の街並に対する批評なのである。建築家は建築の形をあれこれ操作するけれども、私は形を操作しないで、いかに単純化するかということだけを考える。表現をリダクション(Reduction)つまり削り落としていくデザインを目指している。(『四層構造』p.312)

去る2009年4月10日、難波和彦『建築の四層構造──サステイナブル・デザインをめぐる思考』(INAX出版、2009、以下『四層構造』)と『1995年以後──次世代建築家の語る現代の都市と建築』(藤村龍至/TEAM ROUNDABOUT 編著、エクスナレッジ、2009、以下『1995以後』)の出版を記念して、難波和彦氏と藤村龍至氏のトークセッションが行なわれた(以下敬称略)。

現在、自らの建築思想を掲げ、その方法論を提示したうえで、建築設計を実践している建築家はそれほど多くはないだろう。そんななかで、『四層構造』では、難波の建築思想である「サスティナブル・デザイン」から、その方法論である「建築の四層構造」、そして「箱の家シリーズ」の実践にいたるまで余すところなく展開されている。一方『1995以後』は、藤村率いるTEAM ROUNDABOUTと同世代にあたる32組の若手建築家・研究者へのインタヴュー集だが、その背景には、藤村の建築思想である「批判的工学主義」、そしてその方法論である「超線形設計プロセス」というフレームがあることは明らかだろう。そのフレームを用いて議論の場を設計し、「差異性」ばかりが強調されがちな建築界において、共有できる「同一性」を探ろうと試みている。この日のトークセッションにおいても、藤村が30ほど歳の離れた難波に対してインタヴューを行なうという体裁で進められたのは、『1995以後』で暫定的に利用された「世代」というくくりを取払い、「次の段階」(『1995以後』p.4)へと展開し、世代や分野を超えた「同一性」を探ろうとする藤村の並々ならぬ意志が伺えた。

「建築と都市──1968年、1995年という転換点をこえて」というタイトルにも現われているように、セッション前半は、主に両者が工学的な視点を持つきっかけとなった歴史的背景の「同一性」が強調された。しかしここでは、セッションで語られた言説を拾いながらも、その理論的背景となる難波の「サスティナブル・デザイン+建築の四層構造」と藤村の「批判的工学主義+超線形設計プロセス」を俯瞰的にとらえることができるような見取り図を通して、その背景にあると思われる両者の構造的な「同一性」を探ることを試みたい。しかも極力「工学」的に。

〈建築×人間・機械〉複合系システム

セッションのなかで「入力/出力」「フィードバック」「変数」など建築の設計プロセスをシステム論的にとらえるようなキーワードが何度も繰り返された。それは難波が言うように「都市を計画しよう、コントロールしよう、オペレーションしようというスタンス」から「都市を自生的に生まれた自然のような存在」としてとらえ直したときに、なかば必然的に要請される思考だと思われる。なぜなら動的な都市環境に対して建築も動的に適応するためには、建築単体だけではなく、その建築が産みだされるプロセスも含めた総合的なシステムが必要となるからである。そこで、両者の「同一性」を探るために導入してみたいのが、拙論「アルゴリズム的思考とは何か」(『10+1』No.48、以下「進化的設計プロセス論」)のなかで描いた「進化的設計プロセス」である(fig.1からfig.7までを参照)。難波は『四層構造』において、建築をシステム論的にとらえる視点について次のように書いている。──遠い将来、建築・機械が限りなく複雑化し、創発的プロセスによって単独で自己組織化を始めるようなことが生じるかもしれない。しかしそれまで建築は、〈建築×人間・機械〉という複合システムにおいて自己組織化するしかない。そのメカニズムを明らかにするには、人間・機械に組み込まれた建築・機械との結合回路を探り続けることが必要である。そのためにも、建築だけを切りはなして見るのではなく、建築×人間という複合システムとして、しかも物理性、機能性、記号性という多層システムとして見る、生態学的な視点が求められている。建築とは、人間をそのシステムに含み込んだ、自己組織化する精神生態的な機械なのである。(『四層構造』p.104)

「進化的設計プロセス」は、これまで「A:設計者」がコントロールできないものとして排除してきた「E:環境」や「U:使い手」という他者性を導入し、設計プロセスにおけるコンピュータライゼーションも取り込んだ〈建築×人間・機械〉複合系システムだといえる。「進化的設計プロセス」は私自身の建築思想である「アルゴリズミック・デザイン」の方法論として描いたものだが、難波の「サスティナブル・デザイン+建築の四層構造」と藤村の「批判的工学主義+超線形設計プロセス」を俯瞰的に捉えるための見取り図としても有効に働くのではないかというのが、ここでの仮説である。

工学主義と作家的建築家との間としての

批判的工学主義

では「進化的設計プロセス」に沿って、まずは藤村の「批判的工学主義」から具体的に検証していきたい。

「批判的工学主義」は「工学主義」が「形骸化した合理主義」に陥っているという問題意識から生まれたのだから「工学主義」から見ていかなければならないだろう。藤村は、『「批判的工学主義」のミッションはなんですか?定義・マニフェスト編』(『10+1』No.49』)のなかで、ローレンス・レッシグの『CODE』(翔泳社、2001)を引きながら、「工学主義」を「近代後期の権力(法、経済原理、規範、物理的環境としての建築)がなかば自動的に作動している状況を無意識的に前提とする立場」と定義している。その具体的な対象は、郊外の均質な風景をつくり出したハウスメーカーや、濫立するタワーマンションをつくり出したデベロッパーなどに向けられていると思われるが、彼らの設計プロセスは、評価基準としての「かち」を外部化しているという意味で、fig.7モデルといえるだろう。通常、設計プロセスのなかで、「A:設計者」の思想である「か」が動力となってフィードバックという流れが生まれる。しかし、セッションのなかで難波が指摘するように「ディベロッパーなどは、経済論理のなかでパターン化した無意識の変数(かたち)がある。その変数を組み合わせて設計している」。つまり、彼らの設計プロセスには、思想としての「か」がないので、流れを生むための動力が存在しない。その結果、「U:使い手」や「E:環境」からのフィードバックが生まれず、「か」「かた」「かたち」「かち」がいずれも固定化する。しかし「U:使い手」の立場からみれば、「かた」「かたち」「かち」が外部化されているので、安心して「かたち」を選択できる。こうしてフィードバックなき「生成プロセス」だけがなかば自動的に作動し、画一的な建築が大量生産される。そうすると、ますます「観測プロセス」よって「E:環境」に潜む不可視の変数を読み込めず、近代後期の権力によって生み出された変数を無意識的に前提としてしまう悪循環に陥る。藤村の言う「形骸化した合理主義」には、こうしたメカニズムが働いているのではないだろうか。

藤村は、そのような「形骸化した合理主義」と互角に闘うために、「工学主義」を批判的に実践する「批判的工学主義」を提唱する。「批判的工学主義」は、「超線形設計プロセス」という「かた」を外部化しているが、そのメディアはアナログなままなので、fig.5モデルといえるだろう。藤村は「超線形設計プロセス論──新たなコンテクスチュアリズムヘ」(『10+1』No.48、以下「超線形設計プロセス論」)のなかで、「超線形設計プロセス」の重要な点を2点挙げている。ひとつめは「徹底的にフィードバックを反復すること」。これはつまり、「批判的工学主義」という「か」を動力として、「工学主義」において失われたフィードバックという流れを取り戻そうということだ。しかもそのフィードバックの前後において論理的飛躍を極力避け、論理的な手続きを徹底的に反復し、模型による「かたち」の履歴を通じて、「U:使い手」と情報を共有しようとする。ふたつめは「発見的にプログラムや敷地の固有性を獲得すること」。「生成プロセス」と「観測プロセス」とのフィードバックを繰り返し、「E:環境」に潜む不可視の変数を建築の「かたち」として顕在化させることで、建築は「そのとき」「その場所」に建つ根拠を獲得する。それによって、「観測プロセス」をつうじて、その建築の背後にある「E:環境」の不可視の変数を「U:使い手」に暗示し、無意識を意識化するためのきっかけを用意しようとしているのだ。

ところでフィードバックにも「ポジティヴ・フィードバック」と「ネガティヴ・フィードバック」があるが、「進化的設計プロセス論」では、それぞれ「多様化」と「安定化」と呼んだ。建築の形質を環境に適応した結果と見れば、環境が多様なのだから建築も多様であるべきだと見るか、環境が多様だからこそ建築はどんな環境でも安定しているべきと見るかという「か」の違いとも言える。あるいは進化論的に言えば、「大進化」と「小進化」と言ってもいいかもしれない。つまり、同じ設計プロセスモデルでもフィードバックの扱い方によって大きく二つのタイプに分かれるということだ。藤村は「超線形設計プロセス論」のなかで、「『新しい形態』や『新しい空間』などというものは社会にとってごく表層的な課題にすぎない」と書いていることからも、「E:環境」から建築の固有性を獲得する程度には「多様化」の方向にフィードバックを揺らすけれども、基本的にはフィードバックを「安定化」のために用いているのではないかということも指摘しておいたほうがいいだろう。

一方、作家的建築家のほとんどは建築の可能性としての「かたち」しか外部化していないので、fig.4モデルといえるだろう。藤村はそのような作家的建築家に対しても、『LIVE ROUNDABOUT JOURNAL』や『1995以後』など一連の活動を通して、積極的に議論の場を拓こうと試みる。情報社会論・メディア論の研究者である濱野智史は『アーキテクチャの生態系』(NTT出版、2008)のなかで「『規範』や『法律』という規制方法が有効に働くには、規制される側が、その価値観やルールを事前に「内面化」するプロセスが必要になる」と書いているが、藤村が建築家に限らず研究者・社会学者・批評家などと「議論の場を設計する」のは、共有できる「規範」を「内面化」するためのプロセスなのだといえるだろう。『1995以後』で各インタビュイーに対して、思想や方法論を執拗に問いかけるのもそのためだ。つまり「A:設計者」がコントロールできる「アーキテクチャ型権力」だけではなく、通常「E:環境」から与条件として与えられる「法」「市場」「規範」に対しても、「生成プロセス」の上流に遡って、工学的に介入しようと試みているのだ。難波は、ポスト・モダニズムにおける「機能主義の解体と形態ー機能フレームの明示化・個人化」による建築家の社会的役割の低下を指摘しているが(『四層構造』p.112)、藤村は、このような時代の流れを遡って、あくまでも機能的・合理的に工学を推し進めることによって、モダニズム期の建築家ような、社会のオピニオン・リーダーとしての建築家像を復権しようとしているように見える。

このように見てくると、fig.6モデルの「批判的工学主義」は、fig.7モデルである「工学主義」と、fig.4モデルである「作家的建築家」との間の設計プロセスであると言えるだろう。

ハウスメーカーと作家的建築家との間としての

箱の家シリーズ

続いて、難波の「サスティナブル・デザイン」を見ていきたいのだが、その方法論である「建築の四層構造」からは具体的な設計プロセスを読み取ることできない。しかし、これらの理論は「箱の家シリーズ」の実践によって検証され、「箱の家シリーズ」はこれらの理論にもとづいて進化してきた(『四層構造』p.3)のだから、「箱の家シリーズ」の設計プロセスを見ていきたい。

「箱の家シリーズ」は1995年にスタートしてから、2008年までに130戸を超え、現在も継続中である。セッションのなかで、「建築家というのは常に新しいことに挑戦するものだと1995年までは思っていた」と告白しているが、「箱の家シリーズを始めたときに、ある種の反復をしながらだんだん進化させていくという設計の仕方もあるんじゃないか」と気がついたという。特に印象的だったのは、反復しながら進化し続ける「箱の家シリーズ」を「ハウスメーカーと建築家との間」と表現したことだ。『四層構造』のなかでも、無印良品の住宅版である「MUJI+INFILL木の家」のプロトタイプ開発に関わった経験から、「箱の家シリーズ」におけるクライアントの重要性を次のように書いている。

──「MUJI+INFILL木の家」のシステムは開発段階で固定されているが、「箱の家シリーズ」のシステムは絶えず検証され、その結果がフィードバックされることによって進化している。さらに時間が経過すれば、両者はまったく異なる様相をもちはじめるだろう。そのための最大の可能性は、「箱の家」のコンセプトを巡るクライアントとの絶え間ない対話によってもたらされるのだと思う。(『四層構造』p.327)

『進化的設計プロセス論』のなかでも触れたが、難波は「建築の四層構造」という「かた」を外部化しているので、fig.5モデルといえるだろう。対してハウスメーカーは上述したようにfig.7モデル、作家的建築家はfig.4モデルである。ハウスメーカーは、「形骸化した合理主義」のメカニズムによって「U:使い手」からのフィードバックを積極的に変数として取り入れない。対して「箱の家シリーズ」は「U:使い手」からのフィードバック機構も組み込んだ複合システムである。その点では、作家的建築家も同じであろう。しかしさらに「箱の家シリーズ」は、「観測プロセス」によって、竣工後も継続的に「U:使い手」からのフィードバックを得ながら、f2の機構によって次の設計プロセスの進化に反映させる。対して作家的建築家は竣工した時点でシステムから「U:使い手」が切り離される。つまり作家的建築家は建築を作品としてとらえるので「観測プロセス」が欠如しがちなのだ。難波のいう「ハウスメーカーと建築家との間」とは、このような設計プロセスの違いとして見ることができるだろう。

さらに付け加えておきたいのは、藤村と同様に、難波もフィードバック機構を基本的に「安定化」の方向に揺らしているということだ。それは《箱の家001》の第四層、つまり箱形という形態について、次のように書かれていることからもわかるだろう。

──私にとっては、箱形のデザインそのものよりも、複雑な条件が単純な箱形に統合されている点のほうが重要である。美しさは統合性から生まれるのだと思う。さらに単純な箱形の住居が並んでひとつの街並になればいいと思う。私が単純な箱形にこだわる理由は、猥雑で無秩序な日本の街並に対する批評なのである。建築家は建築の形をあれこれ操作するけれども、私は形を操作しないで、いかに単純化するかということだけを考える。表現をリダクション(Reduction)つまり削り落としていくデザインを目指している。(『四層構造』p.312)

両者の同一性

以上のように、両者の「同一性」とは、設計プロセスにおける構造的特性の「同一性」として見ることができるし、同様に、両者と工学主義および作家的建築家との「差異性」は、設計プロセスにおける構造的特性の「差異性」として見ることができるだろう。セッションのなかでさまざまな視点で両者の意見がかみ合った背景のひとつには、このような構造的同一性があるように思われるのだ。さらに言えば、この「同一性」の先に、セッション後半で徐々に見えてきた両者の「差異性」が浮かび上がるはずだ。しかし「進化的設計プロセス」は、主に建築が生み出されるまでの設計プロセスに焦点を当てているので、「建築の四層構造」のように建築を多層システムとしてとらえる視点はない。より総合的に建築をとらえるためにも、将来的には「建築の四層構造」を敷衍しながら、「進化的設計プロセス」を拡張していかなければならないだろう。当然のことなのかもしれないが、建築における思想/方法論/実践の共進化の重要性を改めて感じさせてくれる刺激的なセッションだったことは間違いないだろう。

まつかわ・しょうへい

1974年生。建築家。000studio一級建築士事務所主宰。慶応義塾大学SFC、東京理科大学工学部非常勤講師。作品=《AlgorithmicSpace[Hair_Salon]》《AlgorithmicSpace[BeachHouse]》など。

http://www.000studio.com/