夢の世界建築史中川武教授最終講義・記念シンポジウム「世界建築史をめぐって」

中川武教授最終講義・記念シンポジウム「世界建築史をめぐって」

長く早稲田大学で建築史を担当していましたので、何かケジメをつけなければいけないということで今日の最終講義となりました。ふたつのことをお話します。ひとつはこれまで何をやってきたか、という自慢話になってしまいそうな話であり、もうひとつはこれからの話です。

原広司先生は建築界の中で、設計そしてそれを巡るさまざまなことについて考えてこられた方で大変尊敬しております。そして、柄谷行人先生は世界史的なアポリアにかつても今も果敢に取り組み、成果を上げておられる方です。このような方々に来ていただき、快く参加していただき、本当にありがたいことですし、いいかげんなものにはできないと思っております。

また、早稲田大学は良いところですが、特にこの大隈講堂が好きで、また建築を考える上でとても重要なものだと思っています。ここで最終講義をやりたいと思っておりました。建築史は地味な分野ですが、今日これだけの方に来ていただき、驚いています。本当にありがとうございます。

これからのことを考えたいのですが、これまでやってきたことを抜きには考えられません。今は建築だけではなく、日本も世界も特に困難に直面しています。そういった状況の中で、建築史を考えたいと思っています。

*

これはイタリアのラヴェンナです[写真1]。ビザンチンの美しいモザイクがあるところです。羊の列と木が描かれていて、白と緑の取り合わせがなんとも美しいものです。森有正さんはこれについて『バビロンの流れのほとりにて』(大日本雄弁会講談社、1957)で魅力的な言葉を残されています。

「この小さなモザイクは言葉では表わせない美しさを持っている。生命の軽やかな営み、人間の巧みさがこの石の組み合わせの中に、もうこれ以上付け加える余地もなく完璧に表現されてそこにある。僕はこの石を組み合わせた1,500年前の名もない石工のことを考えた。彼はこの絵を組み上げて、一瞬それに見とれ、すぐに別のもっと大事な仕事へ移っていったのだろう。ああ、この一瞬の尊さ。われわれが人間として生きているのは、50年、70年の労苦に満ちた生活の中で、この一瞬間のためではないのか。」

- 写真1, 聖アポリナリス聖堂(イタリア・ラヴェンナ 530頃〜549年)

これを読み、改めてこの一瞬の美しさとは、世界史において「前近代」という時代が持っていたものではないかと思いました。そして、「70年」は、多くの人の生涯(私は昨年70歳になりました)に目を向けるべきではないかという意味であり、「近代」を表しています。一瞬あるいは一握りの美しさ(前近代)に高貴さや素晴らしさがあり、それをすべての人(近代)に、と考えれば、その美しさは薄められ、間延びされて当然ですし、近代が持つ困難性とはそこにあるだろうと思います。近代は一瞬の美が、しかし70年にわたってどのような形で可能なのかと考えようとしました。近代における建築学、あるいは建築史もそのような可能性とあり方を思索するのが課題です。可能かどうかは別として考えなくてはいけません。それがもし建築にとって可能であれば、それが「夢の世界建築史」になるだろうと考えています。

私もさまざまな人が考えてきたことに則りながら、なおかつ、あえて考えるとすれば、「下部構造と上部構造の連関」です。これは後から柄谷行人先生にも参加していただく大きな問題だと思いますし、先ほど原広司先生の話があった建築をどう考えるのか、ということでもあります。

下部構造と上部構造の関係が重要であると考えて、哲学や世界史は進んできました。下部構造とは、経済的なもの、ある意味では近代的なものであり、柄谷さんの言葉で言えば「隠喩としての建築」といえるかもしれません。しかし、大雑把に上部構造と言われてきたものとの連関の中で考えてきたのは、一瞬の美、あるいは美を生きる、生きられた美ということではないでしょうか。これまでいろんな方たちが建築を実践され、考えられてきたことを私なりに総括すると、上部構造・下部構造の両者にまたがる可能性を持つもの、領域、考え方が建築だと思うわけです。もしそのことを建築史のあり方を通して考えることができれば、夢の建築史として可能性を持つかもしれません。長く建築をやってきていますが、そのようなことを、たとえばこのラヴェンナの美しいモザイクを見ながら、改めて考えてみたいというのが今日の目的です。

これは、「ジェセル王の階段ピラミッド」です[写真2]。古代エジプトの第3王朝の天才イムホテプが設計したと言われている初めての石造のピラミッドです。それ以前の第1・第2王朝のピラミッドは「マスタバ」と言われ、椅子のような台状の形で、王のミイラを納めた石造の玄室を日干し煉瓦で覆ったものでした。第3王朝のこのジェセル王のピラミッドからは全体が石造に変わり、4段から6段の段象へと拡大されていきます。カイロから20kmほど南へ行ったサッカラのネクロポリスにありますが、世界最初のピラミッドであるだけではなく、古代エジプトにおいて、有心空間(中心を持った空間)を獲得し、建築が建築であるという超越性、建築という全体性を初めて持ったと言えます。つまり、古代において初めて建築が建築になったのです。

その時にどのような構造を持っていたかが重要なのですが、結論を言えば、原始という基礎の上に建った古代なのです。第2王朝までの日干し煉瓦による台形のマスタバは、配置もナイル川の河岸段丘(岩盤)の縁に沿っていますが、第3王朝からは東西南北(方位)に合わせてつくられるようになります。そして、石造で上昇感が強く、周辺にもピラミッド・コンプレックスと言われるようなさまざまな儀式空間があり、下ナイルから上ナイルまでの地方的な神殿等の中心となります。求心力と上昇性、石造の永遠性を持ち、天文学的な知識も総合されています。第3王朝あたりから、上ナイルと下ナイルが統一されて王権ができ、建築がその象徴性を担っています。それがピラミッドなのです。

- 写真2. ジェセル王階段ピラミッド(エジプト・サッカラ 紀元前2650年頃)

ピラミッドの構造を解析すると、第3王朝の段型の後退と高さの制御によるすぼまり方などを設計する方法を内核構造として、第4王朝あたりで特に四角錐体の幾何学形の純粋ピラミッドが発達していることがわかります。サッカラからさらに南へ60kmほど行ったところに、階段型を内部に包含した純粋な四角錐の「メイドゥームの崩壊ピラミッド」があります。ここでは、日干し煉瓦よりも大きな石の小口が表面に出ていて、長手方向を構造壁に合わせるようにしています。外へ飛び散らないように、斜め積みになっています。石を自然に積むと、砂山のように横に広がった山ができますが、それがその地方の石灰岩の安定角度です。そのままではまさに自然のままであって、王権の象徴性、建築の超越性が生まれませんので、石造にしただけではなく、表現としての立体角度を生むために構造が必要になったのです。ピラミッドはエジプトの砂漠の中では、崩れ、単に石を積んだだけの山のようにも見えますが、しかし非常に高度なソフトによって成り立っています。石を積むという単純な原理ですが、だからこそ、よく考えられたものなのです。

人によっては「砂漠には何もない」と言いますが、かつて原先生が「サハラにはすべてがある」とおっしゃいました。ピラミッドも時間や距離によって千変万化して見えます。古代エジプトの人々は、ナイルの恵み、死の砂漠という環境の中でどのように生きていたのか。ファラオのためにつくったとは言えますが、そのことによって古代エジプトの人が何を得たのか、何を悦びとして持ったのかを考えると、払われた工夫や努力と実現した夢の象徴として建築があると思えます。

古代性とは、原始性を元とし、それらを集合する、あるいは組み合わせていくソフトな技術、つまり合意を生む社会性によって成立しています。そして、古代によって建築の全体性という概念が成り立ち、両刃の劔としての国家の形成によって、人間は自然でありながら、自然を超越する普遍性を手にするのです。

二番目に、建築形式の生成と都市、即ち全体から部分へのポテンシャルについてです。まず建築における古典古代性について考えを述べたいと思っています。これはアクロポリスです[写真3]。ここには、パルテノン以外にもたとえばエレクテイオンやニケ神殿などがあり、それらはひとつの丘に集まっています。パルテノンは力のこもった特別な神殿ですが、機能としては女神アテナを祀るためだけのものです。女神アテナの復元像を見ると、ゼウス神像も立派ですが、とても大きく、さしものパルテノンも単なる覆屋のように見えます。日本にも覆屋はありますが、それとも全く違います。日本古代建築の典型である法隆寺は身舎・庇・裳階という構成ですが、実はそれは中の本尊のための覆屋の機能を果たしています。特殊な儀式には使いますが通常の礼拝のために人間が入るためのものではありません。ですが、法隆寺のその形式、各部材構成、部材そのものの完成度は非常に高いのです。それはなぜか。ここにパルテノンと共通している面があるのではないかと思います。「古代」にはさまざまなものがあり、どこからギリシャが始まったかは難しいのですが、パルテノンに代表されるものは、古代そのものではなく、何かが変わり出し、文明がどこかに向かい出した「古典古代」なのです。このパルテノンで言えば、部分性、部材性に対するエネルギーのかけ方が古代的なものとは違ってきているということです。先ほどの「「ジェセル王の階段ピラミッド」では、原始的に永続してきた小さな共同体にあった人々のさまざまな技術や考え方を、全体として組み立てていく中で「古代」ができたわけです。その次の段階では、全体性による文明の強化、社会構成の複雑化、技術の発展によって、建築の「部分」が生み出されました。それがこのパルテノンです。

- 写真3. パルテノン神殿回廊部(ギリシア・アテネ 紀元前438頃)

回廊から柱列により切り取られた青空を見ると、パルテノン本来の目的ではないのですが、もしかしたら本質的に担ったものではないかと思われるものがあります[写真4]。太く鋭利なドーリック式の柱のオーダーの連なりや全体のプロポーションなど、西洋建築の記念碑的な原点として完成されています。有名な話ですが、吉田五十八や堀口捨己は、このひとつひとつの石を積み上げた部材の強度を見て、西洋建築には敵わない、日本人には合わない、どう見ても肉を沢山食べている人たちの集積、完成度の高さによって成り立っていると感じたのです。このフルーティング(溝)をつくるためには、少しの狂いもない線を引くだけではなく、非常に高度な生産力の集中が必要となります。フルーティングの線が太ければ誤差で納められ簡単なのですが、ローマではそれが行われています。ローマは生産的な合理性を考えて、デザインされているのです。ギリシャとローマは似ていますが、社会の構成が違いますし、「部分的なもの」に対する姿勢がまったく違います。

アクロポリスはいつ行っても晴れていて、官能的で流れるような開放的な空気があります。日本で言えば寝殿造りの空間に当たりますが、残念ながら古代のものはひとつも残っていません。古い神社、特に上賀茂神社にはパルテノンのような透明感、流動性、官能性があります。紫式部が源氏物語を描いた背景にあるような空間性です。まったく違うものに見えますが、そうした日本建築とパルテノンには共通性があります[写真5]。日本で部分性のポテンシャルが上がってきたのは法隆寺であり、また全体の雰囲気としては寝殿造りにその共通性を見ることができます。法隆寺金堂の形式は中国、朝鮮半島の百済を通ってきたものですが、日本の在来の土着的な素材や技術を寄せ集めながらつくられています。その意味ではジェセルの階段ピラミッドの、原始的なもの、簡単な技術を集合させながら、まったく違うものをつくるという構造にすごく似ています。ただ、これがアジアにおける、あるいは中国的な大陸建築様式における古代性かと言えば、また少し違っています。現在の金堂は創建当時よりも屋根の勾配などは変わっていますし、軒の出が深く屋根が垂下してきたために室町時代に支柱が追加され、江戸時代にはそこに龍が巻きつけられています。そのような違いはありますが、最も古い日本建築です。法隆寺はものそのものが残されていて、伊勢神宮は制度や形式として古いものが継続されているとよく言われますが、実は法隆寺創建時の部材は3つしか残っていないそうです。ただ、飛鳥様式の香りや力を疑う人はいません。やはり法隆寺が歴史の中で特別なものとして尊重され、継承されてきたのです。棟梁の西岡常一さんが書いておられますが、中国で生まれたものを受け入れていく時に、深い軒下に雲形肘木をつくり、その奥に見える生駒の山にかかる雲と呼応させるのです。そのように信じてつくられていましたし、法隆寺は本当にその通りのところがあります。つまり、建築をつくるということは、世界に呼び掛け、応えようとするのですが、法隆寺にはそのポテンシャルが生まれています。それゆえ法隆寺五重塔や金堂には遠いところへ届く遠心力があります。その力をより強めるために細部、装飾があります。その意味で、パルテノンは形式に対する憧れがあり、それを実現するための部材への力のかけ方が変わってきました。

- 写真4. パルテノン神殿ドリックオーダーのドラム(同上)

- 写真5, 法隆寺金堂の同雲形肘木と雲斗(日本・奈良 7世紀)

都市というものが生まれてきたことを考えなくてはいけません。これはルクソールの貴族の谷で、デール・エル・バハリの断崖の麓にあるクルナ村です[写真6]。その下には、夥しい数の貴族の墓や遺跡があり、発掘整備のために引っ越してもらおうとして、ハッサン・ファタヴィが日干し煉瓦でニュー・クルナ村をつくったのですが、誰も動きませんでした。商売上差し支えがあったということもあります。私はエジプトには何度も行っていますが、クルナ村の背景の山の向こうに王家の谷があり、左が女王の谷で、自然と文化が織り成す景観の力が感じられる大変素晴らしいものです。結果的にこのハッサン・ファタヴィのものは成功しなかったのですが、新しいニュータウンをつくって移動させています。「ジェセル王の階段ピラミッド」も「クフ王のピラミッド」も古代王権の象徴性の成立に関係していますが、それがなぜ必要だったのかはなかなか理解できません。古王国から1,500年近く経っていますが、古代テーベの都市空間を見ると、生きた人間のためのカルナック神殿の軸線と、ハトシェプスト女王葬祭殿の中心軸を強調するためのスロープと水平のリズムの列柱が対置してナイル川を挟んでいます。それらは、儀式や音楽、踊りや隊列を通して互いに呼応し合う関係になっています。それによって、テーベの人びとの生と、王家の谷=死をつなぐのです。古代エジプトを上空から見ると、一筋の川と狭い緑があるだけで、他はすべて砂漠です。なぜこのような地形の中で古代文明が生まれたのか疑いを持たざるをえないのですが、そこにこそ秘密があります。エジプトは、アジア的古代文明としてはメソポタミア、インド、中国と較べても実はもっともわかりやすいです。両岸に開けた小さな村々がつながることによってピラミッドを始めとした偉大な文明が発達しました。エジプトヘ行くと、その単純さの中に古代的なものの叡智、ソフトな技術があるということがよく理解できます。要するに、生者と死者が建築空間の有軸的な力によって強烈に結び付けられる、それによって切り開かれた都市空間が古代エジプトの新王国、テーベの生命なのです。その理念が実は古王国のギザ大地の「クフ王のピラミッド」や「ジェセル王の階段ピラミッド」にも違う形で担われていました。古王国のピラミッドというひとつの強烈な中心とそのピラミッド・コンプレックスの中には、葬祭殿や河岸神殿もあり、それらを結ぶ有軸的な参道もありますが、いわゆる序列的な有軸空間として結成された都市ではありません。古代テーベ(ルクソール)の新王国を見ると、生者の空間と砂漠の死者の空間を、眼には視えないが建築の空間の力で結びつけることで、古代エジプトの価値や統治の基本的な概念ができており、古王国ではピラミッドという絶対的な有心空間で、新王国では有軸空間でそれを表現したのだと考える時、ピラミッドが自分なりに理解できたわけです。

先ほど柄谷先生から世界帝国の中でのペルシャが持った役割についてお話を伺っていたのですが、もしかしたらペルシャに都市はなかったかもしれません。ファラオあるいは王のキャンプとなって移動していたとかんがえると、壮大な宮殿や附属施設はありますが、都市ではないかもしれません。では都市とは何かを考えると、古代エジプトとの関係で注目すべきは、アレキサンドリアです。アレキサンドリアは、ヘレニズムがつくった碁盤目状の都市としても重要です。また、ヘレニズム的な重装歩兵、すべてが農民で軍人であり、戦術的に優れていて、ギリシャを受け入れながらつくったとも言われています。ただ、もっと大事だったのはエジプトだったということではないかと思います。アレキサンドロス王はエジプトが好きで、エジプトのファラオにも就任します。つまりヘレニズムでは、エジプト的なものの影響ももちろんありますが、古代にはないヨーロッパの原点となるような極めて高度な洗練性が発生しています。自然とは異なるエジプト文明と、そこから脱却し洗練したものとを意識的に混合し、新しい統治をしていきました。軍事技術的な集約性を基礎として、人々・居住の集約が計られ、そこに初めて基盤目状の都市が生み出されてきたのです。そこに住む人間と、社会や生産、統治、他文明との関係によって都市空間を計画し、秩序づけていきます。王家の谷とカルナック神殿とが結び付けられることで、初めてエジプト文明は継承されていきました。古代ピラミッドをつくった労働者住宅はそのシステムの一環ではありますが、都市ではないということです。アレキサンドリアで都市が生み出されたのは、古代と古典古代性の融合がもたらしたエポックだと思います。

- 写真6. 古代テーベ・貴族の墓クルナ村の現在(エジプト・ルクソール)

これはスリランカの古代都市アヌラーダプラにあるストゥーパです[写真7]。いくつかある古代都市のひとつですが、このストゥーパは何度か崩壊・修復されています。われわれが行ったのは25年前で、修復は歴史的な根拠なくされているのですが、そういうことはあまり気にされていません。私はこの修復される前の状態が、風景や文化とすごく似合っていて好きです。インドではもう少し強烈で嫌な面が少し出てきますが、スリランカはある種のゆるさがあり、とても似合っているのです。村々では、もっと小さなストゥーパが沢山ある風景に出会います。かつての日本には鎮守の森があると、そこに神社があることがわかりましたが、スリランカでは、ストゥーパが見えるとそこに村があることがわかるのです。上座部仏教と大乗仏教とは言い切れない大衆部が同時に発展していきますが、私たちがスリランカに魅せられていったのは、小乗仏教や原始仏教です。今でも森林派と呼ばれる人々がいて、朝森に入り、昼過ぎに帰ってきて、食事は一回です。釈迦の進んだ道を自ら追体験しながら、悟りを開きます。人びとはそれに寄進して功徳を受けるわけです。そういう要素はタイやミャンマーにもありますが、スリランカにはより純粋な上座部仏教の形態が残っています。もしかしたらアジアの原始仏教とはこういうものだったのかもしれないと考えさせられるものです。同じくらい力を持っているのが大衆部です。多くの人をどう救っていくかを考えた時に、健康などの現世の利益と仏教の教えや悟りが結びつく必要があります。大衆部は、自らの修行や悟りだけではなく、釈迦の助けによって救われる現世利益の役割も果たしています。それらがスリランカでストゥーパのある風景の理由なのです。インド文明を受け入れながら、それ以前の小さな農村共同体の雰囲気を残し、ふたつの役割を持った仏教が浸透しています。これも古典社会の持つ役割とも思えます。

次は「有軸空間の力」です。建築に全体性と部分性ができ、その両者が関係を持つこと、加えて内外、聖俗の呼応関係が建築的な価値であるというのが「中世」です。すべての建築に内部と外部がありますが、その関係そのものが建築的価値になるのです。古代にも有軸的な空間はありますが、中世では、それがその時代の建築空間、都市空間の基礎や本質になっていくのです。ルクソールのハトシェプスト女王葬祭殿には、スロープと列柱を持ったテラスがあります。その軸線を伸ばすとナイル川両岸の緑地のさらに向こうにカルナック神殿があります。カルナック神殿の最も聖なる部屋から神様が神輿に乗って出ていき、対岸と呼応し合い、デール・エル・バハリの断崖の奥に隠された王家の谷の墓と結び付けられます[写真8]。

私は頻繁にエジプトに行っていましたが、ここから走って40分くらいのところにワセダハウスがあり、元旦になるとここの崖の上へ来て、日が昇るのを待っていました。昔は暇だったからですが(笑)、ルクソールの有軸的な都市空間を確認していたのです。これは古代建築であり、古典的なポテンシャルが高まったものですが、桁と列柱が面一で納まっており、柱のリズムがスロープの奥行きと結びつける力を強めています。先ほどパルテノンの細いフルーティングの話をしましたが、なぜこういうことをしていたのかと言えば、生と死が結び付けられた都市空間の中でわれわれは初めて自由に生きることが出来るということ、その世界観によって、生の営みがあるのです。この軸線によって、さまざまな施設計画や歴史が刻まれていきました。早稲田大学はエジプトについてさまざまな研究を蓄積しており、それによっても明らかになっています。

- 写真7. アバヤギリ・ストゥーパ(スリランカ・アヌーラダプラ 2世紀創建)

- 写真8. テーベの都市空間、デール・エル・バハリの断崖上よりカルナック神殿の方向(東)を望む(古代エジプト新王国 紀元前15〜14世紀頃)

これは醍醐寺五重塔です[写真9]。日本に20ほど五重塔は残っていますが、実際はもう少し多くありました。浅草の五重塔を設計された藤島亥治郎先生という方がいます。元々は早稲田大学の田辺泰先生が設計されていたそうですが、途中から藤島先生が入ってきて共同の形になったそうです。浅草寺の五重塔はコンクリート造ですが、醍醐寺五重塔の木割を写しています。藤島先生は塔について沢山研究されていますが、日本の名塔は醍醐寺五重塔だと言われていました。古代建築の役割は、力強く、シンボリックに外部の広い範囲の人に感銘を与えることです。法隆寺五重塔がまさにそうです。塔の上にストゥーパを装飾化した相輪があり、五重塔の軸部があります。これは仏教がシルクロードを通り中国に入った時に、中国の高楼建築とストゥーパが合体した形式です。鉄の装飾部分と木造部分の比例が非常に重要なのですが、相輪が大きいほど遠くに訴える力を持ちます。また、下から上へとすぼまっていく強さを逓減率で表しますが、その値が大きい(すぼまりが強い)と強固な安定性を持ちます。日本の塔の中では法隆寺五重塔が最も大きいのですが、中世、近世になると段々と逓減率が小さくなります。三つの柱間があり、そこに三手先出組の組物があり、垂木があり屋根ができていますが、逓減率が大きいと、それら部材相互の関係がシステマティックなものにならず、整序感がなくなってしまいます。事実、法隆寺五重塔や薬師寺三重塔を見ると、一番下(初重)の柱間は三間ですが、一番上は二間になっています。また法隆寺五重塔では、肘木の間隔が狭くなりすぎて隣と重なってしまっています。相輪(ストゥーパ)はひとつの心柱で支え、その最下部には仏舎利があります。通し肘木を井桁に組み、小屋組の中に材を沢山入れて、材木の巣のようにして五重塔を安定化させています。ところが柱間が二間になると、通し肘木が心柱にぶつかってしまうため、井桁に組めず、構造的な安定化を妨げています。それでもなお、塔の存在を示したり、ランドマーク的な意味を強めるために、逓減率を大きくしているのです。時代が進むと、合理性や部分の整序感、つくりやすさが重視され、なおかつその方が美しいという価値観が生まれていきます。逓減率が強い古代的なものが良いという人、建物としての整序感やつくりやすさがある方が良いという人、両方がいます。醍醐寺五重塔は10世紀の中頃で日本の和様が形成される時のものですが、相輪と木造部分は古代的な比例であり、逓減率も強くなっています。けれども、柱間、肘木、垂木相互の関係もある程度揃っています。法隆寺五重塔は全体的に逓減率の強い三角形をつくってからその中に各部を納めていくように設計していますが、醍醐寺五重塔では軒の出、垂木配置や部材構成をある程度揃えつつ、逓減率を強めています。いわばどっちつかずのところもありますが、塔の美しさのふたつの性格、両極性を包含した魅力があります。つまり、上部構造と下部構造の両方にまたがっていることが建築的なるものの本質であると考えると、醍醐寺五重塔は非常に美しいと思います。個人的に好きなのは法隆寺五重塔なのですが。やはり法隆寺は、水田の風景の中に屹立している美しさ、迫力があり、圧倒的です。ですが、醍醐寺五重塔は林の中に溶け込んでいます。塔をつくっている各部材相互に何か自律的で有機的な関係を生み出そうとしない限り、このように周辺に溶け込まないのです。江戸時代の五重塔はすべて木割によって整然と矛盾なくできていますので、誰がやっても同じような設計になりますが、そうすると人工性が強くなり過ぎて、自然の中ではよそよそしい感じになってしまいます。

- 写真9. 醍醐寺五重塔(日本・京都 10世紀頃)

「内外」についてです。大津市にある園城寺の光浄院客殿と勧学院客殿です[写真10]。17世紀始めにつくられた主殿造で、近世の書院造の前段階にあるというのが建築史的な定説です。床があり、違い棚があり、出書院があります。上々段、上段、下段という有軸的な序列があり、それを醸成するためのものです。あまり定説にはなっていないのですが、私はこれは中世の住宅の性格を色濃く残していると考えています。乱暴に言ってしまえば、寝殿造は築地に囲まれた中に理想化された風景を庭園としてつくったものです。築山をつくり、高山に降った雨が谷川からせせらぎにかわって大海へ移るという水の一生、また水に支えられた農業、そして自然的世界観を象徴化し、庭園を構成しています。ですから、寝殿造は理想化された自然あるいは外部そのものと内部が一体化したものと考えられます。蔀戸を上げれば、基本的には屋根と床があるだけで内外が貫通し合い、一体化します。そこに流れる空気の流動感や透明感はパルテノンと似ています。一方、近世の書院造は、二条城の二の丸御殿や西本願寺白書院などが典型ですが、要するに上段・中段・下段が軸線上にあり、序列の高いところは装飾化され、天井高も高くなり、人工的な格式によって上位性が形成されています。これはゴシック教会と構造的に似ています。人工的に閉じられた内部の中に、世界があるのです。「中世」は外と内、つまり伝統的に寝殿造から受け継いだ自然の世界と、後の書院造の人工的な内部空間の交流そのものが主殿造の空間の本質、美です。それを実現しているのは実はこの広縁の空間です。中門があり、軒が出ています。四間飛んでいて、太い桁があります。それに支えられて、3つの異なる勾配の天井がダイナミックに連結されています。畳が敷かれた内部があり、舞良戸、一枚の明障子があり、広縁、落縁、庭園と続いていきます。池に光が当たると、反射して軒下に光の揺らめきができます。それがさらに反射して内部を照らします。書院造の小壁は金碧の障壁画で飾られますが、この主殿造の内部の小壁は基本的に白壁で、そこに光の濃淡が変化し、内部にも外部が取り入れられるのです。光浄院は日本の建築空間の代表としてよく外国に紹介されますが、それは、この上々段、中門楼がコの字型に出ていて、内外のせめぎ合いの中に成立する空間だからです。しかも、寝殿造が持っていた広い敷地がなくなり、狭くなっています。そうすると、築山や池や植栽は坪庭のようになりますが、中にいる人には少なくとも半間の開口部を通してしか繋がっていません。中の人にとっては、頭の中で風景の全体や記憶と連結・連想し、実際の距離を緩和するのです。それは寝殿造の広大で透明な外部空間の中に一体化して住むということをこの条件の中で実現し、かつ、内外同時性空間にも住むという異質な価値を生み出しているということです。敷地の狭さという条件に応えながら未知の何かを実現すること、そのことこそ建築的な課題であると思います。

- 写真10. 園城寺光浄院客殿(日本・大津市 1601年)

これはシエーナの大聖堂です[写真11]。列柱や光の取り入れ方、身廊と側廊の関係、音楽などを通して序列的な有軸空間として、俗世間と聖なる天上の国を呼応させています。ワンランク上の生活はまやかしである、比較による満足は誤りではないかということもできますが、この場合は確実に聖と俗があることによって教会空間ができています。内外、聖俗、部分と全体が呼応する関係を生み出すこと、そこに中世の本質があります。封建社会があったからゴシック建築ができたのではなく、封建社会の人々の価値観や思いと、この建築を生み出すことには連帯性があるのです。建築空間の形成を通して、聖俗を融合する価値を見出していくということです。

- 写真11. シエーナ大聖堂〔サンタ・マリア・アスンタ〕(イタリア・シエーナ 12世紀後期〜1382年)

西本願寺白書院です(版権の関係で写真・図版はなし)。白書院は典型的な書院造です。段差、座敷飾り、天井高、襖絵、障壁画、欄間などのすべてを通して、序列的な格式を示す有軸空間です。欄間は空間を透過させていて、つまり間が続いていることを示しています。最も人が集まる本堂は対面所としてつくられていて、中心性が強いように思われますが、上々段、上段があり、諸侯が並ぶところがあります。それぞれ三間と四間の柱間が飛んでいますが、回りはすべて一間の柱間で、そこに梁が通しで入っています。平面計画による秩序と構造的な合理性からこうしたプランになっています。ここで能をやると、広縁からは眩しくて見ることができませんが部屋の奥からは落ち着いて見えます。内部から広縁、落縁を通る軸線があり、それを構成する床、建具、フィルターのような層があるからです。この有軸的な空間の中で最も興味深いのは、白書院の北能舞台です。橋掛かりは27.5度で、日本の能舞台の中では最も傾斜が強いものです。柱間も大きく、軸部と装飾部分の比例関係を見ると、こちらはコンパクトで緊張感があります。もう一方の南能舞台は、蟇股が出てきて、装飾的なものが前面に押し出されています。能舞台では、演能を通して現世と来世、現実と表現空間というふたつの世界を実現しようとしていますが、それらを結びつけるのが橋掛かりです。遺構としてはありませんが、農村舞台で垂れ幕を挙げて後ろから出てくるものがありますし、厳島神社ではちょうど正面の海上から近づいてきて歌舞伎を奉納する舞台もあります。真後ろから出てくるものは、本質的には時間の変化しかありません。近世になるにしたがって段々と平行になっていくのです。歌舞伎劇場の花道は真横にあります。観客は歌舞伎の時間的な変化ではなく、瞬間的な見え、要するに空間的差異を見ることになります。歌舞伎はストーリーではなく、瞬間瞬間で成り立っています。ところが古代では、空間的な差異や視覚的差異ではなく、時間の変化や音が重要な意味を持ってきます。中世とは、古代的な時間性と近世的な空間性の両義性があるということです。その意味で、西本願寺白書院北能舞台をしっかり見る、体を通して体験するということは非常に大切なので、これからも見学できるようにお願いしていきたいと思っています。

これはフィレンツェの大聖堂です[写真13]。ミケランジェロ広場からそのドームを見ると、暗闇の中世からルネサンスの光への象徴だと感じます。古代を断片から発掘したことによって、あるいは技術の発展によってつくりあげられていて、ルネサンスは新しい全体性をつくっています。そしてそれは、中世でなければ成し得なかったものを解体していくことになります。そこには建築史の重要な分かれ目があります。つまり近世的なもの=ルネサンス的なものは確かに新しいものを生み出しましたが、伝統的なひとつの全体性、中世的な両義性を消滅もしくは弱体化させていきます。近代も同じ問題を持っています。

- 写真13. フィレンツェ大聖堂(イタリア・フィレンツェ 13世紀末起工)

これはエッフェル塔ですが、近代の鉄から導き出された合理的な展開によるもの、そこに依拠することで発達したものがありますが、それによって伝統的なものが失われていき、それゆえに伝統的な装飾に頼らざるを得なくなっています[写真14]。閉じられた合理性だけでは新しい全体性はできないというのが近代の課題であり、その理由は考える必要があります。

- 写真14. エッフェル塔(フランス・パリ 1889年)

これは京都の島原にある角屋の八景の間です[写真15は扇の間]。この部屋は一番古いところで今は入れません。非常に斬新で自由な明障子の桟がありますが、このデザインを生み出したのは障子という和紙の幅を基準にした、さまざまな試行錯誤です。角屋はいわゆる揚屋なのですが、野小屋が非常に発達しており、二〜四間の梁間が自由に取れるようになっています。座敷と茶室がすべて畳割によって展開されたことによって、揚屋的な趣向を凝らしたデザインが自由に展開されているわけです。変化に富んだ自由な展開でありながらも、ある種の統合感があるのは畳割のおかげです。二間の部屋、三間、四間の部屋をつくっていくと、畳割は必ずあまりの部分が出てきますが、それをあらかじめ空間構成のメリハリに組み込みながら多様な空間を展開するというデザイン力が問われます。

畳、あるいは紙というものを寸法の基準にしたことと、ル・コルビュジエが人体寸法をモデュールにしたことには違いがあり、どちらがより自由だったのでしょうか。主体を獲得するために、一旦物に預けていきつつも本当の自由を獲得するというのが日本の江戸時代が生み出したデザインの力であり、その評価は大事だと思っています。

- 写真15. 角屋(日本・京都市 江戸中期)

これはラオスのワット・プーです[写真16]。ここにヒンズー教の神が降臨したのを見て、そこに住み込み寺院をつくりました。そして、古代クメール都市の源像と言ってもよい寺院都市の形式が生成したのです。ここにはヒンズー教が入る前から人が住んでいました。要するに、東南アジアの他の地域と同じく、水をどう構成するか、どう貯めて、どう生活に使ってきたかということが基本です。文明以前の原始的都市像、空間像がそこに既にあったということがクメール建築の展開に非常に重要な役割を果たしていきます。即ち、聖山に降臨した神を、山の中腹の祠堂に祀り、麓の人々が長い参道を昇り、季節の祭りを行う。高山に降った雨は人工池バライに貯水され、耕作田を潤し、都城を経て、大河メコンに流れ、遠隔地へと結ばれる。このような原初的な農業都市の形態は、稲作モンスーン気候地帯だけでなく、仏教・ヒンドゥー教を受容した東南アジア諸国の、祖先崇拝の祠堂形式にも共通しているように思えます。

- 写真16. ワット・プー寺院〔クメール都市の原像〕(ラオス・チャンパサック 5〜13世紀)

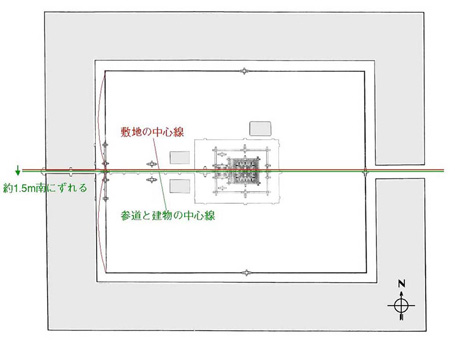

これはアンコール・ワットです[写真17/18]。アンコール・ワットだけでなく、アンコールの寺院は全て、敷地の中心線と建物の中心軸のふたつがあります。設計方法として、意識的にそうなっています。敷地は聖なる場所の象徴であって極めて歴史的、環境的なものですが、一方、建築の中心軸は新しい文明、文化、権力、統治の象徴です。実測して分析しなければわかりませんが、アンコールの建築にはそのふたつの価値軸の併存と調和の理念が表現されており、彼等がその方法を持っていたということです。

- 写真17. アンコール・ワット(カンボジア・シェムリアップ 12世紀前半)

- 写真18. アンコール・ワット平面図〔歴史環境調和〕

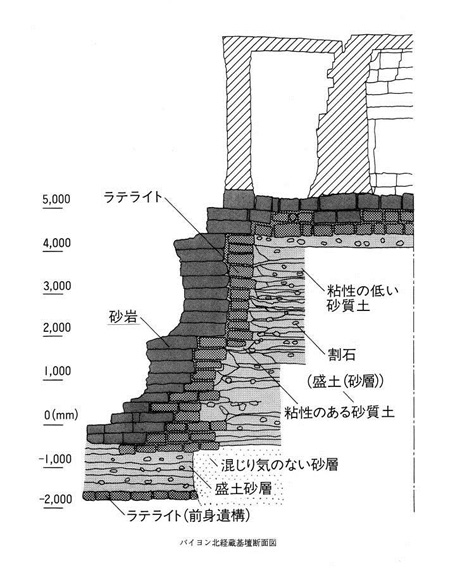

これはバイヨンの基壇です[写真19/20]。アンコールの建築にはアーチ技術がないので基壇の上にのせて高く、つなげて見せる建築です。近代的な技術から考えると信じられないことですが、基壇は、水を外に出さず染み込ませるようになっています。アンコールの既存の修復はコンクリートを打って壁を立て、排水管を入れます。アンコール遺跡の崩壊原因はすべて水ですが、彼らはなぜそういうことを考えたのかと言えば、この地域は水脈が浅く、砂は動きさえしなければ安定しますから、そこに吸い込ませているのです。それから、今は地球が不順気候になっていますが、定期的に半年の乾季があればある程度蒸散させられます。驚くべき気候風土調和技術だと言えます。先祖が切り開いた聖なる場所につくることの意味、そして、環境調和的につくることをアンコールは最も顕著に残しています。こういったものはインドやインドネシアにもありました。ここで今日のひとつの問題となる、建築から考える「文明の中心・周辺・亜周辺」ということが出てきます。ベトナムのフエでもそれは問題になります。

- 写真19. バイヨン寺院(カンボジア・シェムリアップ 12世紀後半〜13世紀前半)

- 写真20. バイヨン北経蔵基壇断面図〔気候調和〕

これは薬師寺東塔です[写真21]。三重塔に裳階がついているので六重塔に見えます。法隆寺金堂や法隆寺五重塔では裳階は初重にしか付いておらず、機能的・補足的なものですが、ここでは、本体のようになっています。裳階の初重は五間柱間、その上は三間柱間です。裳階は比較的に簡素で細いものであり、身舎は太く古代的な木割で、身舎と裳階という異質な部分が総合化されています。それによってフェノロサが「凍れる音楽」と評したようなリズムを生み出しています。これは奈良初期のものです。平安期を通し、この天平文化の基調はたおやかにリズムを刻みながら変化していきますが、その先駆けになっています。生産史的基盤が整う前に、なぜそのようなものができたのでしょうか。

- 写真21. 薬師寺東塔〔異質な部分の成立/形式の自律〕(日本・奈良市 8世紀前半)

これは平等院鳳凰堂です[写真22]。これも和様化初期の名作です。ひとつひとつの材を見ると、古代的な唐招提寺などと変わらない木太さがあります。けれども、屋根を中心から大きく反り上げ、裳階の軒先中央部を切り上げ、屋根の力を分散させて浮上させるようにしています。そして妻がすごく小さく、屋根は本当に羽ばたくように軽やかになっています。また鳳凰が乗っていることで、まさに浮上する建築になっています。建築は重力から免れ得ないものですが、その重力をいかに太い柱で受けて大地につなぐかが古代建築の美の源泉です。平等院鳳凰堂はそれを逆転するような建築です。その先駆けになったのが薬師寺東塔です。律令国家が衰退し、平安期の貴族は自らの救済のために阿弥陀堂をつくりますが、建築が重力に抗して浮上すること無しには救済への道に至れなかったのです。

- 写真22. 平等院鳳凰堂〔空間の浮遊・流動〕(日本・京都 11世紀前半)

これは浄土寺浄土堂です[写真23]。私はこれがすごく好きで、かつ重要だと思っています。外から見ると単なるキュービックな箱のように思われますが、内部には圧倒的な上昇感があり、西日が入り、螺旋状に渦巻くような動的な空間です。架構がそのまま建築空間になっています。日本建築史の中で意識的に架構が建築であるとしたのが重源です。本来ならば東大寺をその「架構即空間」という理念でやりたかったのですが、奈良以来の伝統技術があり、妥協を強いられました。建築をつくる、あるいは表現するということは妥協するということでもあり、また一方で「架構即空間」という理念があったからこそ東大寺南大門ができているのです。

- 写真23. 浄土寺浄土堂内部〔架構即空間の理念〕(日本・兵庫県 1194年)

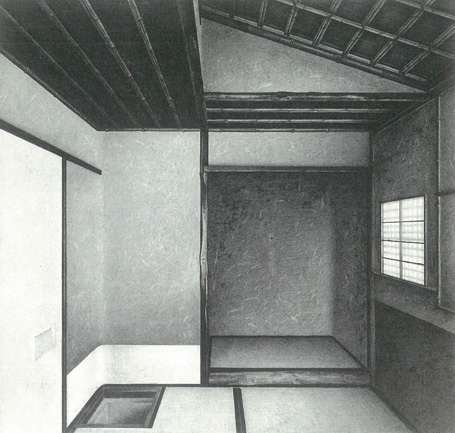

これは待庵です[写真24]。浄土寺浄土堂と待庵が建築の可能性を最大限追求したものだと思います。二畳の部屋でありながら、なぜこれほどの大きさを感じるのか。躙口が大きく、床の間が塗り回しによって洞穴に入っていくようになっています。平天井、掛込天井、藁すさ、腰紙、連子と下地窓の明滅など、二畳の空間を実現するための融合性が劇的に進んでいます。草庵の茶の湯の狙いはいろいろあり、都市の中に山里の風情をつくる市中の山居、一座建立、主客合一などです。主客合一とは、茶を点てることと飲むことをいかに一体化するか、ふたつの空間を融合するかです。なぜ小さくする必要があるのか。日本の平安末から中世にかけて、あらゆる宗教や既存の技術に頼れなくなり、小さくても私だけの感性によって意味づけられる、そのためなら命を捨てても惜しくないという数寄の美学が生まれます。限定の美学です。主観的な感性に頼ったスキから、スサビ、サビと、どんどん抽象化を進めていきます。最終的に、空間の縮小と時間の同時性の実現によって抽象化の極限を目指しますが、それによって空間に、多様な意味を発生させているのです。茶室はそのことにも影響を受けますが、やはり主客合一を原理的なものだけでいかにつくり上げるか。つまり空間に本当に必要なものは何かということだけに集中して生み出されたと言えます。これは一番古い茶室の遺構ですが、茶を点てるところと飲むところを一緒にした空間が最初にできたのです。次にもう少し分かりやすく、寛容的につなげたようなものが出てきます。つまり、待庵は茶室空間のその後の歴史的展開と究極の姿をあらかじめ内包していたのです。そんなことはあり得ないわけですが、数寄屋の歴史を見る限りそう言わざるを得ません。そして、重源と利休が目指した、架構がそのまま空間であり、多様な現実的背景が流動的な自他融合性として抽象化される空間の先に、建築の目的、方法、そして可能性があると私は考えてきました。

- 写真24 妙喜庵茶室待庵〔歴史的展開力の内包〕(日本・京都 1582年)

最後です。ジェセルの階段ピラミッドの修復現場の写真です[写真25]。2年前に学生と一緒に行った時のものです。雑木の足場で、内部も見せてもらいましたが、はっきり言って大丈夫かなと思うようなものでした。ジェセルの階段ピラミッドは、建築に限らず、人類が文明社会と文化的世界の曙を切り抜いた記念碑だと思います。もし私に力があれば、これは日本がやりますと言いたいものです。世界の文明に貢献できるものですし、もしかしたら、人類の記憶を台無しにしてしまう可能性もあると懸念しています。

- 写真25 ジェセル王階段ピラミッド修理工事〔修復の夢〕(エジプト・サッカラ 2012年)

修復とは、現在から見てこれが重要だと価値付けられるものを修復して、保存するということです。ジェセルの階段ピラミッドはエジプトのピラミッドの、ひいては建築の、そして文明=文化的なそのものの原型であり、そこに遡るということが修復であり、そのことによって現在に戻ってくるのです。親鸞も却来と言いましたし、世阿弥も稽古によって真似したものが逆に現実に影響を与えていくようになると言いました。色即是空・空即是色、現実から原理が生み出され、原理まで到達した時に現実を変えていく力を持つだろうということです。それはなかなか難しいことですが、最低限確認しておかなければなりません。修復とは、今かろうじて残る痕跡から源像へ至る道であり、そこに至った時にはじめてそれが現在にまで駆け降りてきて私たちを奮い立たせるのです。それが歴史の往還です。歴史は本当に崇高な美を生み出してきました。今私が思うに、このように人類が世界の歴史の中で生み出してきたかけがえのないものに至ること、つまりそれを修復することができれば、それは現在に必ず戻ってきます。これが「夢の世界建築史」になるだろうと思います。どうもありがとうございました。

本講義は2015年3月21日早稲田大学大隈記念講堂にて開催された中川武教授最終講義・記念シンポジウムの採録です。当日行なわれた、原広司[世界集落の発見]、中川武[夢の世界建築史]講義は近日掲載予定です。

当日のプログラムは以下のとおり。

名称:中川武教授最終講義・記念シンポジウム「世界建築史をめぐって」

日時:2015年3月21日(土)13:00─17:40(開場12:30)

司会:中谷礼仁早稲田大学教授

内容:

第1部

13:00-13:30 世界建築史イントロダクション

13:30-13:35 開催主旨(早稲田大学教授・中谷礼仁)

13:35-14:35 記念講演「世界集落の発見」(東京大学名誉教授・原広司)

14:35-16:05 最終講義「夢の世界建築史」(早稲田大学教授・中川武)

第2部

16:20-17:40 シンポジウム「世界建築史をめぐって」柄谷行人、原広司、中川武

なかがわ・たけし

建築史家

1944年富山県生まれ。博物館明治村館長。2015年3月まで早稲田大学理工学術院教授。エジプト・ミニピラミッド建設実験に参加以来、アジアの古代建築の調査を継続。1994年より日本国政府アンコール遺跡救済チーム団長。2011年より早稲田大学東日本大震災復興研究拠点・自然文化安全都市研究所所長。主な著書に、『建築様式の歴史と表現』、『日本の家』『日本の古建築 美・技術・思想』など。