生環境構築史の見取り図

汀の人文史──土地はいかに成ったのか

都市の地とは、往々にして〈汀〉である。

東日本大震災後、最も鮮やかに訪れた日本の都市イメージとはわたしにとってそれであった。

そこは、揺動することを特性とする地である。水と陸地との区別はあいまいで、相互の境界とは、常に寄せては返すような震える線である。汀では、地面はあるときには水から生まれ出たり、また水の中に戻ったりする。

日本の中世都市史には、"都市的な場"という言い方がある。これは日本都市史に中世都市はあったのか、なかったのかという議論と結びついた謂いで、具体的には津・泊・湊・浦、宿、町などを指すが、都市立地の本質を汀にあるものとして捉えれば、それらはまさに"都市的な場"として改めてせり上がってくる[fig.2]。

- fig.2──草戸千軒町遺跡 発掘の状況

出典=松下正司『日本の美術』4、No.215、草戸千軒町遺跡、至文堂、1984

都市が汀に立地する最大の理由とは、交換である。ある領域の産品を集め、その価値を定め、その価値に基づいてモノが交換され、再配置される[fig.3]。その場が都市である。ゆえに、都市(あるいは都市的な場)は水と陸の交通の結節点にこそ多数発生し、さまざまな手段を講じて維持されてきた。都市が汀に栄えることは、世界史の普遍である。15世紀のヴェネツィア、17世紀のアムステルダム、18世紀のロンドン、19世紀のニューヨークなど、世界経済の覇権都市はすべて汀の地に属する。

- fig.3──一遍上人聖絵(一遍上人絵伝)より福岡の市の場面

出典=松下正司『日本の美術』4、No.215、草戸千軒町遺跡、至文堂、1984

現代都市の交換にはさらに空の交通が加わるが、汀に広がる低地はその発着にも適している。

しかしすでに述べたように、汀とは揺動する地である。地面が地面でなくなることは常にありうる作用で、その作用が人工的に制御され続けなければ、都市は維持できない。運河など都市内に水のみちを貫入させるインフラづくりと対に、排水から水防までの水のコントロールは多くの都市に不可欠のインフラである。

地質からみる集住体──大地に棲み着くふるまい

続けて、都市だけでなく集住体一般に目を広げながら、居住の〈地〉の問題を考えてみたい。

人の初期の集住地は、地面の条件に対しておおむね適応的に選ばれてきたはずである。

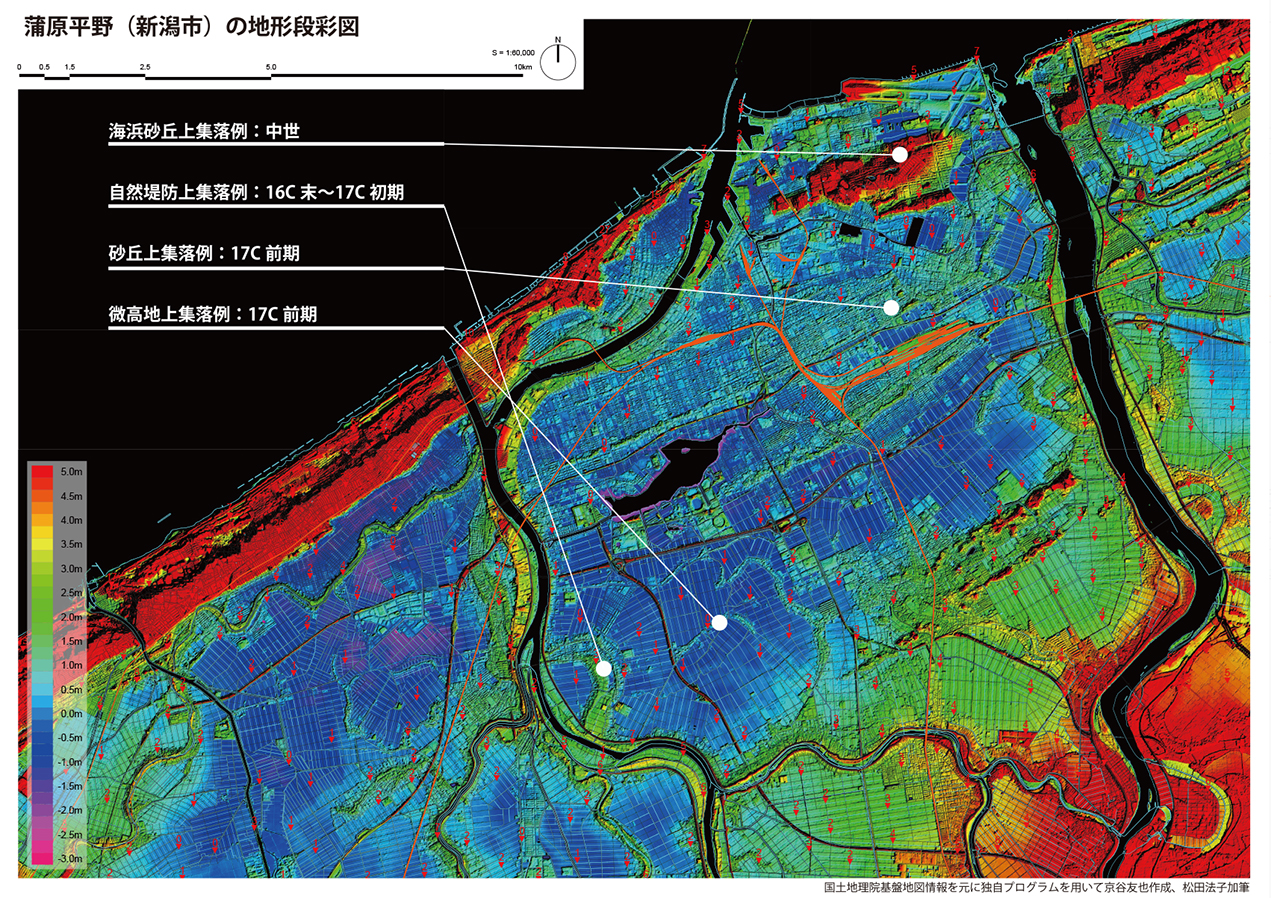

少し具体的に述べれば、日本の場合、平野部の表層土壌は、砂・シルト・粘土などが混合しているが、基本的に砂質土壌はより居住に適する★10。砂質土壌では水はけがよく、またそれは平野のシルトや粘土質土壌の広がりの中に微高地を形成する。砂質土とシルト・粘土質土壌の比高は、例えば新潟の蒲原平野では数10センチから数10メートルまでの幅がある。蒲原平野では、日本海の潮流と冬の季節風が砂の堆積を促し、海抜30〜50メートルの海浜砂丘を形成した。また、信濃川や阿賀野川が河岸に比高数メートルの自然堤防を形成した。蒲原平野中に確認できる中世以来の集落はなかでも比高の高い砂丘上に立地している。その後時代が下るにつれて、開拓者たちは低湿地中のより低い砂質土壌上に進出していった。最終的には海抜0メートル以下地帯の潟湖の縁にさざなみが寄せて作った程度の微高地にも集落を拓く[fig.4]。このくらい地面が低いと、平野全体の排水システムとの関係から、集落内では水路のほうが宅地よりも高いところを抜けてゆく★11。

それでは汀に対照的な岩盤上の集住体は、日本においてどのようなものがあるだろうか。それは、宗教都市、鉱山町、温泉町、林業など山稼ぎの村、漁村などである。これらは総じて、大地から即地的に何かを採り出すことで存立している。宗教都市は大地の相対的な特異点性に依拠し、それを集住体の霊的な活力や防御力とする。鉱山町、温泉町、山稼ぎの村は、大地が生み出す産物に依拠する。うち鉱山町は大地の産物に対して最も直接採取的で資源略取的であり(循環性がない)、温泉町は長期循環的(地球の熱・物質と人体が関係を結ぶことで肉体の快復を望むものらの器)、山稼ぎの村は季節的な循環的時間(キノコの採集など)と農村的な収穫サイクルを引き延ばした循環的時間(木の伐採など)とを備える。漁村は海という大地に依拠し、それへの略取性は漁獲対象と漁撈集団・漁獲技術によって異なる。なおこれらの集住体は、いずれもおおむね中世から近世に多数確立してきたことに注意したい。つまりこの時期までに、諸領主のテリトリー内における大地の開発圧力と、あらゆる地に向けた移住・居住圧力が高まったわけである。

さて、ではわたしたちの居住は、いつ頃からどのようにして〈地〉の質を無意識化した居住を拡張してきたのだろうか。

〈地〉の三位相を考える──大地・地面・土地

その手がかりを得るためにまず、あらゆる集住体と建築や建物の基盤となる〈地〉の捉え方について考えてみることにした。〈地〉を、「大地・地面・土地」という3つの位相から把握するというものである★12。

この前に、大地、地面、土地を、次のように定義した★13。

(1)大地:地殻まで連続する深度と広がりをもつ未明の対象

(2)地面:大地の表面をなす薄い地層(土壌。なおそれらの質の違いによるパッチ状の構成を含む)

(3)土地:大地と地面を垂直方向に切片化したもの(なおここでは、利用や所有、支配や制度などの人文的性格が濃厚となる)

なお、大地を土地化する行為とは、基本的に大地を奪うことだ。

大地を所有の概念によって分節化するほどに、人は大地を単に土地とみなしてゆく。土地は本質的にその発生の瞬間において、大地性を荒廃させる。

大地とは、人がよってたつ物質的・精神的基盤である。居住や建設の基礎であり、構築素材の源であり、生産や製造、経済、社会を駆動するエネルギーの採取場である。加えて、あらゆる生命体が生きる現場であり、外延としては地球全体である。

ヒトが大地に棲み着き、そこへ住み継ぐには、持続的な生存環境の構築が必要だ。大地に広がる人文的領域は、その格闘の歴史を示している。

このような人文的領域に、都市は、人の諸活動のネットワークにおける結節点として現れた。都市はそれ単独では成立しない。そこは、大地からもたらされたさまざまな物質が交換され、社会的・工学的・芸術的手続きを経て再配置される場である。また、文明はその営みを通じてこそ形成される。都市の成立は大地抜きには語れず、都市文明は大地から自立できない。大災害は、文明が大地との結び着きを理解しないときに発生する。

世界史の段階を都市と大地からみれば、次のような見通しも描けよう。すなわち、古代や中世には大地の領土化がはかられ、その特異点に(原)都市が発生した。近世には、ほぼ人のみにとって有益な大地の利用や所有の状態、すなわち大地の土地化が広がり、近代にはかつてない速さと規模でその現象が拡大した。現代はそのさらなる拡張の只中にある。大地の土地化は人間史に並行して進み、いまその究極的局面を迎えている。歴史的に形成されてきた種々の領域のいわば脱領域化が表面的には蔓延するいまこの歴史段階にあって、都市と建築の可能態は、どのように論じられうるのだろうか。大地を介して都市から建築までを捉え直したとき、都市-建築-大地の関係史や、建築や都市の可能態とは、どのように展望できるのだろうか。

そして、大地・地面・土地の三位相から人の歴史と居住史を空間的に考えれば、それは、人による大地への次の4つくらいのベクトルによって捉えることができるのかもしれない。それは仮にこのようなものである。

(a)大地深部への働きかけ

(b)地面への働きかけ

(c)大地と地面の土地化

(d)(a)〜(c)の働きかけについての人の認識

都市と大地──地球史的時間から考える

大地や地面の土地化とその資産化は、近現代都市において決定的に加速してきた。都市と大地との直接的なつながりは見えづらくなり、土地の価値は経済活動の集積地や交通インフラからの距離などによって左右され、単に「大地」と聞けばわたしたちは、降り立ったこともないどこか遠くの荒野や山岳、見渡す限りの農地などのイメージを思い浮かべるだけかもしれない。

しかし、近現代都市は必ずしも大地から隔てられ、遊離してきたばかりとも言えない。

都市と地球史的時間という観点に基づく新鮮な論点として、中谷による現代都市の非歴史的印象とその主な構築素材である鋼鉄の物質的由来にまつわる最近の指摘がある★14。

高層ビルが林立する現代都市は、その共通の構築素材として鋼鉄を用いて達成され、急激に展開した。鋼鉄による建物の高層化・大容量化をもってほぼ同じ展開型をたどる世界各地の都市は、その意味でジェネリック・シティ★15であるといえるが、その構築的共通性とは、鋼鉄が具備する縦横に拡張可能でかつ耐久的な物質的特性がもたらしたものである。ところで、鋼鉄はいかにして建物の構築素材となったのか。そのためには、鉄の最大の供給源である縞状鉄鉱床からの大量採掘、鋼鉄を大量製産しうる蒸気動力と燃焼力の獲得、そして経済と人口を大規模に集中させる現代都市類型の形成という、物質・技術・経済の結合が前提となる。

縞状鉄鉱床の形成はおおむね19億年前に完了したという。光合成を行う微生物が誕生して酸素を放出し、それが海中に大量に含まれていた二価鉄イオンと結合、酸化して三価鉄イオンとなって海中に沈殿した。縞状鉄鋼床の増加過程は大気中酸素の増加や酸素呼吸生物の増加とパラレルである。その歴史をもって生物は陸地に進出した。一方で酸化鉄は海中に分厚く堆積し(これを"累々たる鉄の死骸"と比喩的に表現する科学者もいる)、縞状鉄鋼床を形成した★16。近現代の構築素材としての鉄のほとんどの採掘場はそこだという。また鉄鋼の製品化には燃料として大量のコークスが動員されたが、それは古生代後半から新生代など地球史上のある時期に特に堆積した植物遺骸に由来する。鉄鋼を製品化した燃料の側にも、地球史上の特定の時間と生命との接合があるのだ。

鋼鉄を主要な構築素材とする現代高層都市の景色がなぜ伝統的にみえないのかということは、構築素材としての鉄の利用がつい2世紀ほど前から始まった人類史上きわめて新しい出来事であるほかに、人類が過去に経験したことのない規模で、地球史の特定の時間と位置的深さへの接続を遂げたからではないかということが指摘された。

歴史と空間の動因を延長すると、例えば地球史のある特定の時代現象に、ある特定の時代の人の歴史が急接近した結果としてのジェネリック・シティ像も浮上する。都市史はこれまで主に人文史・人間史の範疇において捉えられてきたが、それは必然的に地球史を含んだものでもある。

都市と大地との関わりは、地球の自律的運動が都市に与える災害ばかりでもないのだ。現代都市や建築は引き続き、地球との構築的やりとりによってそこにある。

構築4の主体に向けて

おそらく建築は、①あくまで有形で、②それが建つ具体的な場をもち、③それを触知する肉体と共在する。

①建築の有形性は建築の有限性につながっている。それは建物がかたちをもつ条件のひとつである。

②建築と具体的な場との関係については、構築0〜4の組成の検討とともに再考する共同作業が行えるのではないか。

③建築を触知する肉体とは、その肉体がもつ主体概念の考え直しとともにあるだろう。建築を触知する肉体や、建築を体験する肉体と造り手としての肉体とはもうすでに、従来的な意味の人間(完全性の理想形としてのMan)でも、人間を目指したり、対となってそれを補完するような肉体でもなかろう。

よって、構築0に生きるわたしたちという主体が、どのような認識を得ながらそこに生環境を構築してきたのか/ゆくのかを考えてみたいと思うのである。

註

★1──「生環境の環を歩きながら『地球の声』に耳を澄ます」(「10+1 website」2019年4月号、LIXIL出版)

★2──島泰三『はだかの起源──不適者は生きのびる』(講談社学術文庫、2018)ほか

★3──以上、飯盛元章「ポスト・ヒューマニティーズの思想地図と小事典」、特集「現代思想の総展望2019 ポスト・ヒューマニティーズ」、『現代思想』2019年1月号(青土社)

門林岳史「新しい唯物論」、総特集「現代思想43のキーワード」、『現代思想』2019年5月臨時増刊号(青土社)ほか

★4──『猿と女とサイボーグ──自然の再発明』新装版(高橋さきの訳、青土社、2007/原著=1991)

★5──ダナ・ハラウェイ「人新世、資本新世、植民新世、クトゥルー新世──類縁関係をつくる」(原著=2015)高橋さきの訳、特集「人新世──地質年代が示す人類と地球の未来」、『現代思想』2017年12月号(青土社)

逆卷しとね「喰らって喰らわれて消化不良のままの『わたしたち』──ダナ・ハラウェイと共生の思想」ほか、奥野克巳・シンジルト・近藤祉秋編著『たぐい』vol.1(亜紀書房、2019)における議論も適宜参照。

★6──小川歩人「書評 Karen Michelle Barad / Meeting The Universe Halfway : Quantum Physics and The Entanglement of Matter and Meaning / Duke University Press, 2007, 544頁」、『共生学ジャーナル』第1号(大阪大学大学院人間科学研究科共生学系、2017)、前掲 門林(2019)も参照。

★7──なおブライドッティのポストヒューマン的主体像は、まずジル・ドゥルーズおよびドゥルーズが再読したスピノザにもさかのぼる。

★8──Chthulucene。人新世・植民新世・資本新世の3つがあるうえで、"人新世をなるべく短く薄くし"、過去であり、現在であり、来たるべきものとして提起される。時間・空間の広がりや限界と、内的に活動する無数の存在とが混淆する豊穣なアッセンブラージュのイメージなどを伴う(★5 ハラウェイ[2015]など参照)。

★9──古代ギリシアの自然科学者たち=最初期の哲学における世界の物質的統一性、そこから出発した西洋哲学の唯物論的世界観、近世における機械論的唯物論との対立、近代にマルクスとエンゲルスが明確化した物質の第一次性や本源性などについても同時におさらいするのがよかろう。

★10──後述する新潟市蒲原平野を対象に、矢内純太(土壌学)と近世村8集落18地点での試料採取分析を行ったところ、屋敷地は砂質土壌上に選ばれている一方で、田地はおおむねすべてシルト・粘土質土壌にあるという、土壌の質に即した歴史的で明快な土地利用の配置が看取された(拙論「氾濫原-沼-潟における水際の居住と「社会的技術」に関する史的研究」、科学研究費助成事業若手研究(B)研究成果報告書、2015)

★11──拙論「氾濫原・湿地・砂洲上の集落──16〜19世紀新潟の蒲原平野を中心に Settlements on Floodplains, Marshlands, and Sandbars: Through a Case Study of Kambara Floodplains in Niigata from the Sixteenth to the Nineteenth Centuries」、(『危機と都市──Along the Water; Urban natural crises between Italy and Japan』左右社、2017)

★12──拙論「都市史の基層として大地・地面・土地を考える」、シンポジウムシリーズ「都市と大地」主旨文、日本建築学会都市史小委員会、2014

★13──拙論「Water in Early Modern Atami」、ピサ大学でのラウンドテーブル「Urban Territory - Low Land - Water: Comparative Urban Study on History of Infrastructure」での報告、2011

★14──中谷礼仁「Buildinghood(大地からの構法)」、『世界建築史15講』(彰国社、2019)

★15──アイデンティティから解放され、ただ今のニーズを映し出す、互いに似通っていて、世界各地で急拡大を遂げる非歴史的な都市。レム・コールハース『S,M,L,XL』(太田佳代子・渡辺佐智江訳『S,M,L,XL+ 現代都市をめぐるエッセイ』、ちくま学芸文庫、2015/原著=1995)による。

★16──宮本英昭・橘省吾・横山広美『鉄学──137億年の宇宙誌』(岩波書店、2009)、

矢田浩『鉄理論=地球と生命の奇跡』(講談社現代新書、2005) ほか

松田法子(まつだ・のりこ)

1978年生まれ。建築史、都市史。京都府立大学生命環境学部環境デザイン学科准教授。主な著書に、『絵はがきの別府』(単著、左右社、2012)、『危機と都市──Along the Water; Urban natural crises between Italy and Japan』(共編著、左右社、2017)など。

- 生環境構築史,生環境構築史の主体/ヒト、人間、類(たぐい)、物質循環のかたちと時間/土地の荒廃

- 汀の人文史──土地はいかに成ったのか/地質からみる集住体──大地に棲み着くふるまい/〈地〉の三位相を考える──大地・地面・土地/都市と大地──地球史的時間から考える/構築4の主体に向けて