生環境構築史の見取り図

生環境構築史

2019年2月に「生環境構築史」(中谷礼仁・松田法子・青井哲人)の構想を公開した★1。その後、学生を含めた生環境構築史勉強会もスタートした。この間に交わされてきた議論も踏まえて、生環境構築史の概要と進捗について述べてみたい。

生環境とは、ヒトが生きる環境の全般であり、構築史とは、ヒトがその環境を獲得し、何らかの空間として枠取ってきた歴史を指す。

生環境構築史の考えの基礎にあるのは、まず、ヒトの生存・生活環境とは断じて生得的なものではなく、獲得されてきたものだという点である。事実、地球上のかなりの圏域は、ヒトの持続的生存には適さない。日常を送るにもヒトは、切れ目なく広がる環境空間から生身の身体を随時隔てることで暮らしている。そして地球の活動はヒトの活動から自律し、圧倒的に先行している。ある地にヒトが棲み着き、そこへ住み継ぐには、その地との間に相応の関係を築く必要がある。生環境はその関係の発生と同時に現れる。そして、その関係が特に有効であるときにだけ、生環境は長期に持続できるだろう。

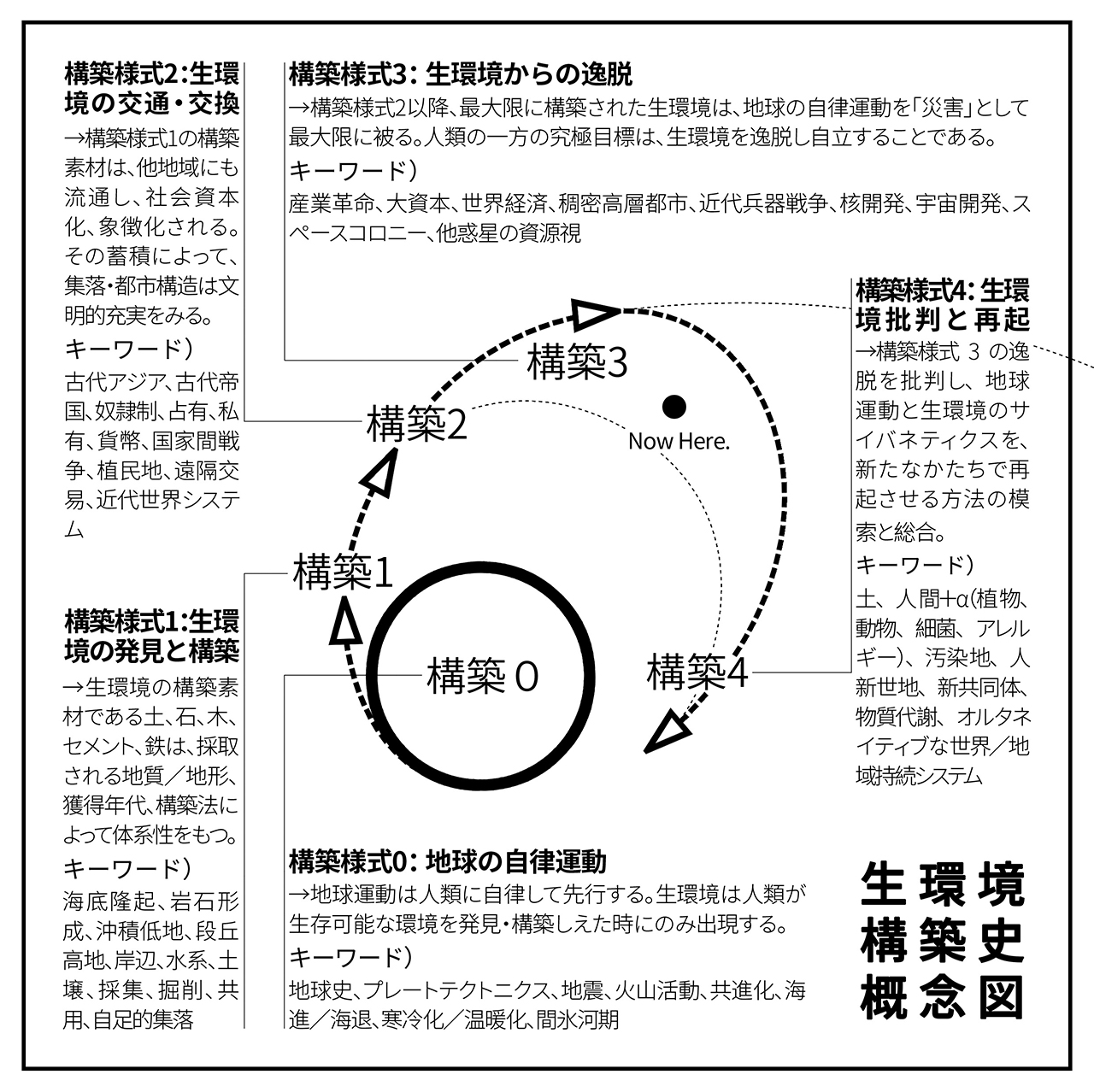

現時点での生環境構築史の概念図は[fig.1]のようである。

構築0は地球で、構築1~3における絶対的前提である。それは自律的に構築運動を続けている。

構築1は、ヒトが生息しそこに生き継ぐために、構築0から構築素材を採り出して即地的に構成する段階である。 構築2は、構築0から採り出された物質や素材が交換される段階である(侵略や略奪も含む)。交換は、異なる生環境圏や文化圏・文明圏の間をモノが往来するときに増幅される。物質や素材は、ここで社会資本化・象徴化される。また、集落はそれらを蓄積することで社会的・文化的に充実し、(原)都市も発生する。資本は物質や素材の価値に異なる水位を設定することで蓄積されていく。

構築3は、構築された生環境が最大限に拡張される段階である。この段階では、構築0の運動が最大級に災害化する。また構築0の一部には、大気中の二酸化炭素濃度の急激な上昇や核エネルギーの解放など、ヒトの活動に基づく作用もおよんでいる。そして構築3では、従前の生環境の刷新や、また究極的には構築0からの離陸が志向される。 生環境の構築という視角からみれば、人の歴史段階は仮にこのように把握できるのではないか。

以上に対して構築4とは、構築3が肥大して構築0から逸脱していく生環境を批判し、構築0との新たな関係の模索と高次の回復を試みる段階として構想される。構築4は、構築1から2および3への移行を経たのちに現れる。歴史も構築史も不可逆的であり、生環境の次段階を検討するためには構築4への思考が必要とされるという仮説である。構築4では構築3の過度な自立志向や、それを実現するための構築0や他惑星の単純な資源視を批判し、新たな構築様式の構想を目指す。それは、過去の構築様式の批判的検討と再動員を行うような批評的ブリコラージュとなるはずであり、また、「構築」をキーワードとすることで、建築から出発しながら諸学の専門領域を横断し、結び合わせるような道のりとなるであろう。

なお生環境構築史概念図の初期モデルは、原理0から3を経て4を目指す概念図として説明されていた。現在はそれを一歩進めて、これを構築0から3を経て4を目指す概念図としている。

構築(=構築様式、Building Mode)1~3は現在の地球上に共時的に存在し、それらは空間的要因を伴って互いに分節されながら併存している。そのうちあるところにはすでに構築4の芽吹きもあり、またその芽生えは過去にも偏在していたと考えている。

わたしたちの当面の課題と試みは、構築様式を移行させる動因の解明、各構築様式の組成の検証、そしてその作業を進めながら、構築0(地球)との複合的・再起的生環境としての構築様式4を構想する運動になる。

生環境構築史の主体

生環境構築史において、生環境を構築する主体は、人類史のなかに遡る。

ホモ・サピエンス(現生人類)は生存不適格な動物であった可能性が高い★2。ゆえにホモ・サピエンスは構築技術を駆使するほかなく、その結果高度に生環境構築力を身につけた。これをもってホモ・サピエンスは地球上のさまざまな地点に移動し、各地の環境に適応して生存してきた。その過程でさまざまな相克と創発の機会が生じ、そこでの偶然が新たに体制化されながら、構築様式は作られてきたと想像している。

そして定住革命や農業革命を経てヒトの総量はゆっくりと増え、産業革命・アメリカ大陸移住の大分岐を経て、特に第二次世界大戦後、爆発的に急増した。

構築3は人類史上飛躍的な膨張を続けているヒトのバイオマス(生物量)に密接不可分な構築様式でもあり、またその様式(Mode)の駆動は地球じゅうのテクノマス(人工物量)を増大させている。

そしてこうした構築の諸段階は、ホモ・サピエンスが獲得し育んできた、言語・神話・宗教・貨幣・経済・政治・理念(イデア)などの構築の力が掛け合わせられることで駆動されてきたといえる。

ヒト、人間、類(たぐい)、物質循環のかたちと時間

歴史時代において、ホモ・サピエンスは「人間」になった。

それは自我をもつ近世的な主体の形成とも関わるが、ここでは、人間の歴史を踏まえて現在的主体の考察を試みようとするロージ・ブライドッティ(哲学者、1954-)『ポストヒューマン──新しい人文学に向けて』(フィルムアート社、2019/原著=2013)から、その過程を概観してみよう。

人間=Manとは、万物の尺度たる古典的理想像で、人間的価値と理性を信頼するルネサンスにおいて、普遍的モデルとして復興されたヒトの特定の姿である。それは以降のあらゆる「人間」像の範型をなした。レオナルド・ダ・ヴィンチのウィトルウィウス的人体図は、その代表的表象である。しかしそれは、ヒトという種のうち、きわめて限定的な条件(男性、白人、五体満足、比例の美に適合する身体)を具備したものだ。そしてこの人間=Manは、人間性や人文主義を象りながら、ヨーロッパ的理性という特定の文明モデルと接合的にヘゲモニーを発揮し、世界に、human(人間=Manが強力に流れ込む理性的主体)、sub-human(下位の人間)、inhuman(非人間)、non-human(人間以外)などを生み出してきた。そこには、性別化された他者、人種化された他者、自然化された他者(動物や地球)などが含まれる。

ブライドッティは現代世界を"ポストヒューマン的窮状"と定義する。「人間」は科学とグローバル経済の二重の圧力のもとですでに砕け散っているうえ、ドローンや化学兵器による戦争など非人道的出来事の蔓延をとってみても、わたしたちはすでにポストヒューマンであるという。そしてそのポストヒューマンが窮状に追い込まれている。そこから脱するためにブライドッティは、「ポストヒューマン的主体」像を探る。ブライドッティが構想するその像は、唯物論的で生気論的、身体をもち、状況に埋め込まれているが横断的で、共組織的に生成変化する、非人間(ヒトのほか、物質、ウィルス、動物、地球などを含む)-文化-技術との一元論的な連続体である。

生き生きとした物質のイメージや、生命および非生命を含む諸物と人のこのような連帯論は、新しい唯物論(New Materialism)と呼ばれている。ジェーン・ベネット(哲学者、1957-)による『Vibrant Matter: A Political Ecology of Things(脈動する物質)』(2010)をはじめ、活力ある物質性(vital materiality)を伴うこの新しい唯物論は、(狭義の)史的唯物論のように人間に力点を置くのではなく、非人間的な事物がもつ力を焦点化する点を特徴とする★3。

人間=Manではない存在同士の連帯論については、ブライドッティも大きく影響を受けている先行の批評として、女、猿(ヒトのたぐい)、機械、という"非-Manによる連帯"を示したダナ・ハラウェイ(科学哲学者、1944-)の「サイボーグ宣言」(『Socialist Review(社会主義評論)』1985)をまず挙げておかなければならないが★4、そのうえでまた最近のハラウェイは、新しい唯物論の動向も逆に取り込みながら、コンポスト(堆肥Compostとしての人、およびあらゆる"ポスト○○"をともに生きるたぐいとしてのわれわれCom-Post)としてのヒト論も展開している★5。

なおブライドッティは、アクター間の存在論的等価性の強調は主体性に関する理論化の必要性を棄却するとして、ブルーノ・ラトゥール(哲学者1947-)のANTを批判している。新しい唯物論者のひとりとされるカレン・バラード(量子力学/哲学者、1956-)はラトゥールの理論を取り込みながら、先行して存在するエージェンシーが相互作用するのではなく、あらかじめ絡まり合ったエージェンシーがお互いを構成しあう内-作用(intra-action)を提起する(『Meeting The Universe Halfway : Quantum Physics and The Entanglement of Matter and Meaning(宇宙の途上で出会う──量子力学と、物質と意味のもつれ)』2007)★6。

そのような動向のうえで、"地球や動物に生成変化"するというブライドッティのポストヒューマン的主体や★7、最近のハラウェイによるクトゥルー新世★8的表象の具体的な深度と手段はまだよく明らかではないようにも感じられる。

生環境構築史ではこうした主張に今後直接アクセスしながら必要ないくつかの確認を行い、相互に議論を深めてみることが望ましいのではないかと考えている。地球史、生命学、物理学などの優れた科学的知見に学ぶことも非常に重要となろう★9。

ところでふとここで思い浮かぶことは、人間像 / 理想的建築像という2つのかたちを引き合わせてみたときの、①ルネサンス、②啓蒙主義、③近代化、という画期のありようについてである。

この2つのかたちの取り急ぎのセットリストは、例えば以下のようである。

①理性的人間(理性主義・合理主義・人間中心主義)/ 調和・比例美・視覚美・パースペクティブ(自分という視点の中心性を伴って対象を客観的に捉える科学性)

②近代的人間(自我・超越論的主観)、人権、人間学・人類学(人種や性差はこの時期に科学化された)、進歩・発展史観、学術的極地探検 / 純粋幾何学・宇宙や地球のイメージ・社会運動の志向も含む革命的建築家の現れ、社会と接合的な空間の整備、(土木団体の確立)

③近代的生産にかかる労働者と大衆の誕生、統制・管理される身体、市民・国民・民族 / 都市の不燃化と高層化、機能主義、ビルディングタイプの確立(学校、工場、病院、監獄ほか)、(建設産業の確立)

なお①~③の動きはいずれも、資本主義のステップアップと同期することも注目される(①商人資本の拡大、②植民地経済の拡大と産業革命、③自由主義経済とグローバル経済の貫徹過程、など)。

人間像は、先立つ時代のイメージを部分的あるいは入れ子状に引き継ぎながら更新・変化・再措定されてきたわけであるから、そう気がつくと建築・空間・都市論に人間-主体概念を掛け合わせた通史をもう少し考えてみることができるのかもしれない。

土地の荒廃

さて、このあたりで、生環境構築史の共同立ち上げまでに考えてきたことなどを少し示してみたい。それは、都市をはじめとする集住体と大地との関係について検討することから始まった(そのフェーズが生環境構築史に進んだいま、以下の「大地」は、適宜、地球や構築0に読み替えてもよい)。

東日本大震災と呼ばれることになった2011年3月11日の地震と津波は、地面そのものを変えた。地面が失われた、と言ってもいい。どう考えても根本的には地面の上に成り立つしかない居住や建築が、物理的にも概念的にも揺さぶられた。その衝撃は、地面がそこにあることを暗黙の前提としていた建築史・都市史に関わるわたしたちのアプローチを転回させた。

それは、(Ⅰ)対象とすべき時間の伸長、(Ⅱ)対象とすべき空間の拡張を、歴史学として批評性を伴って行っていこうという大きく2つの意志として振り返られる。

建築史ではそれまでにも、単体の建造物から町並みや集落、さらには文化的景観や世界遺産などへと調査研究対象の空間的拡がりは進み、都市史では第二次世界大戦後など現代側への時代的下降も始まっていた。また、工学としての建築学は、災害に対する経験と予測に基づいてさまざまな構築を行ってきたので、仮に予想を超える大災害によって建築学そのものが大きく転換するならば、それは工学的想定不足の裏返しとなる。

しかしわたしたちは、大きな衝撃を受けた。それは、肉体としてのわたしたちが危機を深く触知したことと連動していた。(Ⅰ)と(Ⅱ)の動きはそれゆえに、同時期的かつ立体的に起こったと思われる。

(Ⅰ)は直接的には"1,000年に一度"と言われる地震エネルギーの循環性によって、(Ⅱ)は2011年の地震・津波被災範囲の広大さ(Ⅱ-1)と、福島原発事故によって大気や水を介して拡散された放射性物質がもたらす影響の、視覚的には捉えがたい広漠さ(Ⅱ-2)を背景とする。特に(Ⅱ-2)は、すべての放射性物質の影響が減退するまでにかかる、途方もない(=人の生活・生命感覚をはるかに超える)時間とともにある。それは地震や津波といった従来の被災経験とはまったく位相が異なる経験をわたしたちに与え、かつまたその経験は(第二次世界大戦では究極の兵器として、その後の世界では究極の巨大エネルギー源として運営されるに至った)核エネルギーの人間史への登場を、建築史や都市史はどう射程化できるのか(あるいはできないのか)ということをも大きな課題として刻んだはずである。そしてもちろん、東日本大震災の後にも、前にも、そして世界各所で、わたしたちの居住とは、地球の運動やそれに人為的背景が掛け合わされたもの、もしくは完全に人為的なものによって、数多のインパクトを受け続けている。

生環境構築史をともに立ち上げた中谷は、東日本大震災後、千年村プロジェクト、ユーラシアプレート境界の旅とBuildinghoodの発見(『動く大地、住まいのかたち──プレート境界を旅する』岩波書店、2017)を経て、「鉄のBuildinghood」論(後述)に至り、青井は、三陸の被災状況と被災史を報じる迅速なWebアーカイブ(「三陸海岸の集落 災害と再生:1896, 1933, 1960」)の設置、『福島アトラス』シリーズの刊行(2017-)、そして従前からのフィールドであった台湾濁水渓の都市史を氾濫や武装とともにある"意志としての都市"史として領域史的に更新し、松田は領域史(「都市史から領域史へ」[『建築雑誌』1671号、日本建築学会、2015])や危機都市論(『危機と都市──Along the Water』左右社、2017)に取り組んでいた。昨年度これらの活動が、生環境構築史として合流したわけである。

- 生環境構築史,生環境構築史の主体/ヒト、人間、類(たぐい)、物質循環のかたちと時間/土地の荒廃

- 汀の人文史──土地はいかに成ったのか/地質からみる集住体──大地に棲み着くふるまい/〈地〉の三位相を考える──大地・地面・土地/都市と大地──地球史的時間から考える/構築4の主体に向けて